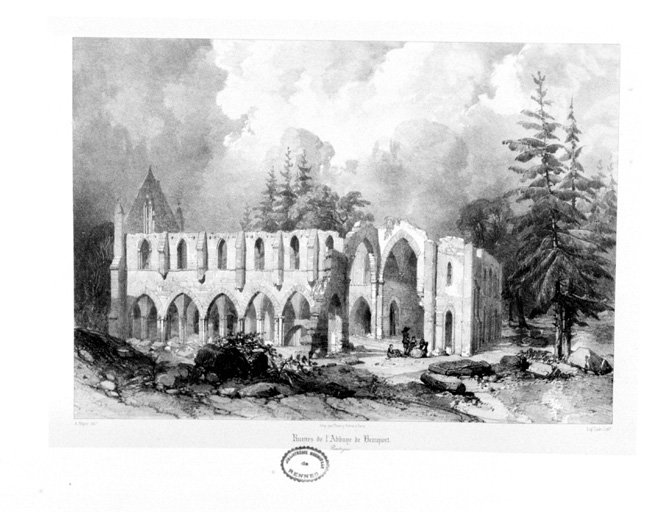

L'ensemble monastique

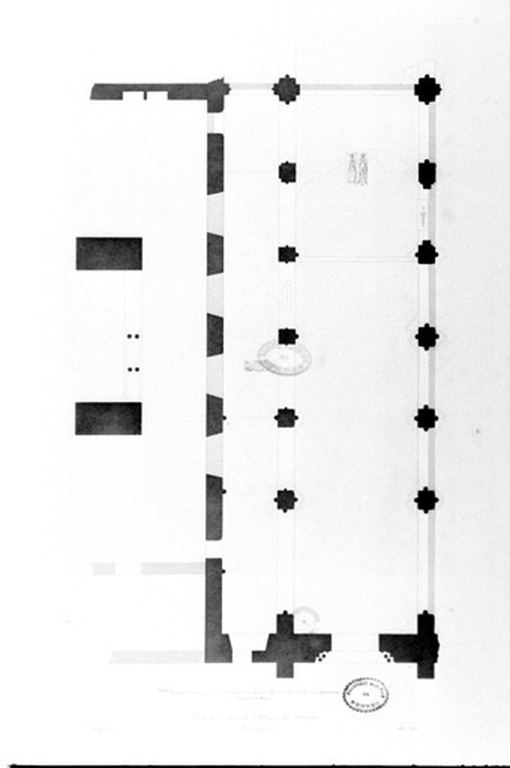

Le plan de Beauport reproduit à peu de choses près en image inversée, celui de l´abbaye fondatrice de la Lucerne, en Normandie, lui-même fortement inspiré par le modèle cistercien. On y retrouve en effet le réfectoire situé à l´opposé de l´église, au nord avec l´annexe des cuisines. Comme à la Lucerne, ce réfectoire est construit sur un premier niveau abritant un grand cellier. Le côté ouest du cloître abritait le bâtiment des frères convers avec grande salle et parloir voûtés au rez-de-chaussée et dortoir au-dessus, le côté est, la sacristie, la salle capitulaire, un passage vers les champs et le chauffoir ou scriptorium, surmontés du dortoir des moines. Si l´on prolonge le parallélisme entre les plans des deux abbayes, la fonction du grand bâtiment situé en dehors de la clôture, au nord-est du cloître et appelé depuis le XVIIe siècle «salle au duc» pourrait bien être une hôtellerie-infirmerie. Les dispositions d´un canal couvert pour évacuer des latrines intégré dans ce même bâtiment, ainsi que la présence de plusieurs niches disposées à intervalles réguliers dans le mur nord de la salle, pouvant être directement liés à cet usage.

Les matériaux de construction

Les matériaux employés à Beauport sont particulièrement intéressants ainsi que l´effet recherché. L´essentiel du gros oeuvre est construit en moellons de grès et de schistes de différentes couleurs allant du gris foncé au rose en passant par le vert, semblables à ceux que l´on retrouve dans le grand manoir proche de la Roche Jagu à Ploézal.

L´emploi des pierres de taille est significatif de l´évolution du chantier, on y reconnaît successivement :

- Une pierre verte plus ou moins sombre, à grain serré, relativement dure, d´origine éruptive, passant pour venir de Bréhat, souvent appelée serpentine ou syénite, qui est en fait une dolérite (Louis Chauris) a été employée dans l´église abbatiale pour les grandes arcades, les colonnes, les culots et les chapiteaux, ainsi que les piédroits intérieurs des fenêtres hautes permettant d´obtenir, en contraste avec le reste des murs en moellons enduits, un effet de bichromie, semblable à celui recherché à la même époque par des grands édifices anglais (cathédrale de Salisbury). Cette même pierre, dont l´emploi à Beauport serait unique en Bretagne, est utilisée dans les arcades et les nervures des voûtes de la salle capitulaire, l´arc de la porte des champs, l´arc d´accès au réfectoire, associée à du calcaire ainsi que le lavabo du cloître où elle est associée à du granite.

- Un granite local très répandu, beige rosé, employé pour la façade ouest de l´église, toutes les faces externes des baies hautes, les contreforts et les arcs-boutants, ainsi que les vestiges mal remontés au XIXe siècle du cloître du XVe siècle.

- Un calcaire dur à grain serré d´importation, assimilable à la pierre de Caen, employé essentiellement pour les baies du réfectoire, il se retrouve sur les vestiges des nervures des voûtes de la nef de l´église.

- Un grès rose ou violacé, employé presque exclusivement en moellons que l´on retrouve également non loin de Beauport dans la maçonnerie du grand logis de la Roche-Jagu, reconstruit au début du XVe siècle.

- A ces quatre matériaux, il convient d´en ajouter un cinquième, remarquable, employé de façon très parcimonieuse : il s´agit d´un marbre fossilifère à lumachelles dit de Purbeck, provenant du Dorset en Angleterre. Selon des témoignages du XIXe siècle, les trois colonnes monolithes de la salle capitulaire étaient taillées dans ce matériau ; elles ont été remplacées par des colonnes en ciment moulé, et seule subsiste en place celle de l´ancien parloir, dans l´aile des convers. Cette pierre, inconnue en Bretagne, employée pour les colonnettes du cloître du Mont Saint Michel, était importée d´Angleterre où son emploi le plus spectaculaire encore visible se trouve dans les colonnes de la cathédrale de Salisbury (note cf article de...).

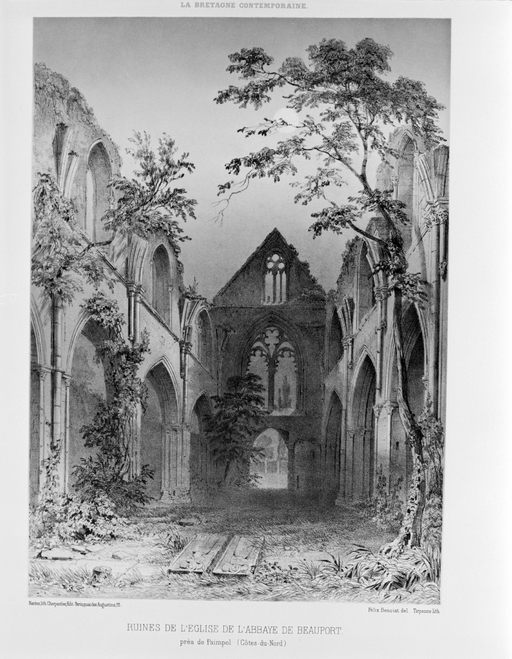

Le répertoire ornemental : accents normands et particularismes bretons

La coexistence de l´arc en plein cintre et de l´arc brisé dans des parties de même époque est une des particularités de Beauport, déjà remarquée au début du XIXe siècle par le chevalier de Fréminville qui, à tort, y voyait la marque du retard stylistique de l´art breton alors qu´il faut plutôt y reconnaître une forte imprégnation normande. Plus encore, les lignes de croisettes qui soulignent les arcs de la salle capitulaire, les culots coudés employés dans la nef de l´église ainsi que dans la salle capitulaire sont des éléments empruntés à la Normandie.

Prosper Mérimée, dans sa description de l´abbaye en 1835 (cf Mérimée, Notes de voyages pp) met l´accent sur le caractère particulier du dessin des baies. Selon un principe normand, visible par exemple à l´abbaye d´Hambye ainsi qu´au chevet de Coutances, abondamment repris dans les édifices d´outre-Manche, ainsi qu´en Bretagne dans les fenêtres hautes de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, les lancettes inscrites dans l´arc principal ont leurs arcs tangents à ce dernier, et à la différence du modèle français, ne libèrent pas d´écoinçons. Cette disposition caractéristique est bien visible sur les trois baies subsistantes de la façade occidentale ainsi que sur la fenêtre haute de la première travée de nef au sud.

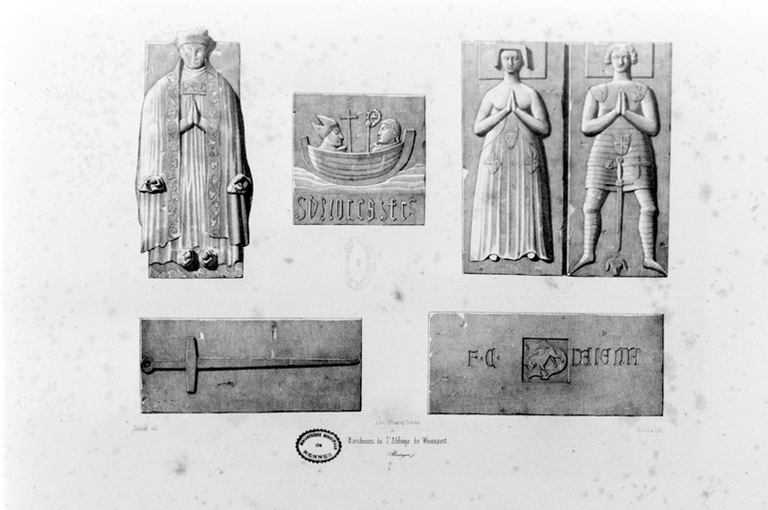

Dans les différentes parties de l´abbaye, au moins trois styles de chapiteaux sont l´expression de la progression du chantier.

- Une première forme à corbeille quasi verticale, présente dans l´église, à la croisée, les travées le splus proches de celle-ci et les bras de transept, se retrouve identique dans plusieurs ouvertures du cloître, la porte communicant avec le collatéral nord de l´église, l´entrée de la salle capitulaire et celle du chauffoir. Tous ces chapiteaux dans lesquels subsistent des accents de la fin du XIIe siècle appartiennent à une première campagne, du premier quart du XIIIe. Ces chapiteaux à corbeille unie ont quatre feuilles à peine détachées dont l´extrémité enroulée en corne à « oeilleton » caractéristique se retrouve sur le portail de la Lucerne, de la fin du XIIe siècle. Leur style qui se rattache au premier quart du XIIIe siècle, rappelle ceux de Coutances et de Hambye, deux grands chantiers normands d´importance, contemporains de la construction de Beauport que les chanoines prémontrés de la Lucerne, fondateurs de Beauport et bâtisseurs de la nouvelle abbaye, ont naturellement présentés comme références.

- Une deuxième forme à corbeille plus évasée et crochets marqués depuis la base, plus proche du standard français est employée dans les parties hautes de la nef, à la retombée des voûtes ainsi qu´au fenêtres hautes, elle se retrouve dans les vestiges du premier cloître remontés au XVe siècle pour marquer le nouvel escalier d´accès au réfectoire.

- Les chapiteaux du réfectoire à tailloirs polygonaux et corbeille sculptée de feuillages tournants, légèrement renflés à leur partie supérieure, qui sont datables de la fin du XIIIe ou du commencement du XIVe siècle.

D´élégants motifs sculptés, en feuillages stylisés, entrelacs, ponctuent les retombées des arcs de la nef qui déterminent le choeur conventuel. On retrouve l´expression de ce style sur le chapiteux qui marquent l´entrée de la salle capitulaire.

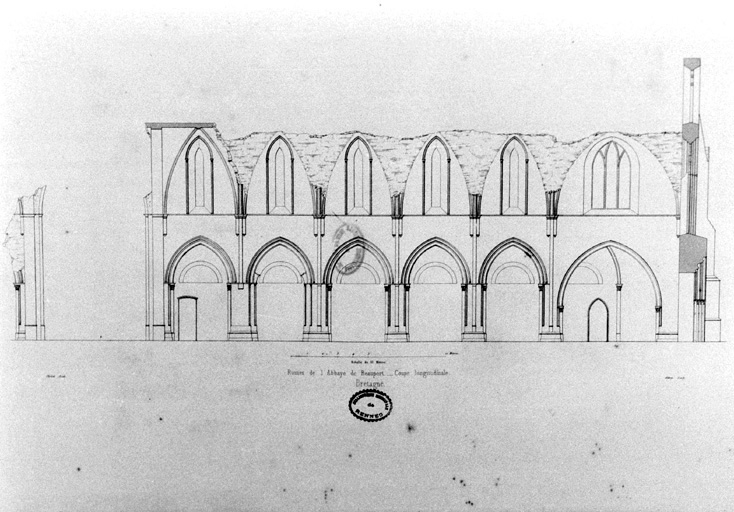

Les restaurations et les remontages

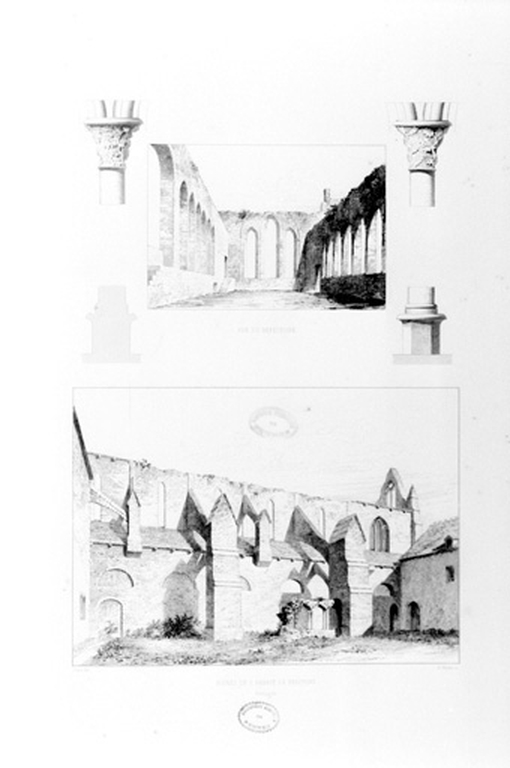

- Le contrebutement d´origine de la nef de l´église retombait à l´aplomb des murs des collatéraux. Il subsiste un témoin de cette disposition primitive à l´angle du bras et du collatéral nord, de même qu´au droit du milieu de la nef. Ce système dut assez rapidement être insuffisant et deux énormes piles recevant une double volée d´arcs ont été ajoutés sur le côté sud du cloître vers la fin du XVe siècle, sans doute en même temps que l´on reconstruisait ce dernier.

D´importantes reprises ont été faites, probablement au XVIIe siècle, au collatéral nord, en particulier le percement d´une série de baies en demi lune, prenant jour par dessus le toit du cloître.

Enfin, comme beaucoup d´ensembles monumentaux tombés en ruines à la fin du XVIIIe siècle, Beauport a connu au XIXe une vogue romantique qui s´est traduite par un aménagement «pittoresque» ainsi qu´un remontage de certains éléments disparates rassemblés sans véritable souci archéologique. Plusieurs chapiteaux ont alors été intégrés dans un escalier extérieur situé dans l´angle du bras nord du transept et de l´ancienne sacristie, permettant un accès direct depuis aux appartements aménagé à l´étage au XVIIIe siècle, dans l´ancien dortoir des moines jusqu´au jardin.

Photographe