En 2025, l'opération "Printemps du pan de bois" propose aux habitants de collecter des images, des archives ou autres informations autour des maisons en pan de bois de leur ville. Animée par des journées d'échanges, cette expérimentation a permis d'enrichir la reprise des connaissances par des photographies personnelles, des cartes postales ou des informations orales.

- enquête thématique régionale, Architecture urbaine en pan de bois

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesQuintin

La mise en place d'un premier noyau urbain à Quintin s'effectue au début du 13e siècle : un acte de 1202 mentionne un castellum dit novum, probablement en opposition au Vieux-Bourg situé à l'ouest. L'historien Mickael Gendry propose de le localiser au lieu-dit Château Gaillard, sur l'axe de communication Carhaix - Alet. Aux 14e et 15e siècle, le bourg s'agrandit au nord et à l'est. Il est clos d'une enceinte dans laquelle s'ouvrent plusieurs portes : Saint-Julien au sud, Château Gaillard au sud-ouest, Notre-Dame à l'ouest (à côté de la chapelle), la Porte à la Rose au nord et la Porte Neuve à l'est. L'auteur émet l'hypothèse d'une autre porte au nord, face à l'actuelle rue des Forges et qui aurait donné accès au cœur de la cité. La trace d'une tour se lit encore sur le cadastre napoléonien et pourrait aller en ce sens. Cette extension urbaine s'accompagne d'un "chastel neuf de Quintin" cité dans un acte du 7 mars 1379 (Gendry 2012 : p. 64).

La fondation de la collégiale suit en 1405 et remplace l'ancienne chapelle castrale ; elle abrite une relique de la ceinture de la Vierge. Démolie entre 1864 et 1875 elle fait place à l'église actuelle. Un hôpital dédié à Saint-Jean est construit au milieu du 14e siècle à l'angle de la place et de la rue Notre-Dame (aujourd'hui détruit). Le 1bis rue au Lait, dont il ne reste qu'un mur à ressaut avec un ange portant blason, serait la trace de l'ancienne maison des chanoines du début du 15e siècle, qui ne sera déplacée qu'au début du 17e siècle dans la rue Notre-Dame. La Palestine, toponyme qui couvre l'espace entre la rue au Lait et la rue Gloria, fait-elle référence à un pèlerinage dont aurait été rapporté un fragment de la ceinture de la Vierge conservé dans la collégiale ? Un acte du 11 janvier 1447 indique en effet que Jehan du Perrier, seigneur de Quintin ayant visité les Lieux Saints, reçoit une lettre du Pape qui le relève de ses engagements (Le Noir de Tournemine, 2006 : 11). Par ailleurs, la chapelle Saint-Yves à laquelle on accède par la rue des Degrés depuis la porte à la Rose, constitue une étape sur le chemin de Compostelle. Ceci peut expliquer la présence de coquilles Saint-Jacques, sculptées sur les pigeâtres de l'Auberge de la Porte à la Rose et de la maison du 12 rue au Lait.

C'est au milieu du 15e siècle que la seigneurie de Quintin, qui dépendait du Goëlo, est érigée en baronnie et peut députer aux Etats de Bretagne. Une cohue est attestée à la même période et un acte de 1558 indique la tenue de deux marchés ordinaires par semaine, le mercredi et le vendredi (Chassin du Guerny 1905 : p.70). On compte une halle au blé au sud, une halle aux bouchers (actuelle place 1830) et un marché aux toiles en cœur d'îlot entre la Grande Rue et la rue au Lait. Au 16e siècle, diverses activités artisanales coexistent : les tanneurs le long du Gouët, les fabricants de cordes de chanvre pour la marine dans le quartier Saint-Ladre, les faiseurs de drap de laine (Gendry 2012 : p.59). L'activité toilière prend son essor au 16e siècle ; la tradition rapporte que ce seraient les seigneurs de Laval qui développent ce commerce lorsqu'ils héritent de la seigneurie. Selon un document du 18e siècle, "les évêchés de Tréguier et Léon fournissent à cette manufacture presque tous du lin. En effet, l'habitat de ces lieux occupé d'ailleurs de la culture du chanvre fort utile à la Marine royale, ainsi que du commerce des chevaux et autres bestiaux, ne prépare de lin que ce qu'il lui en faut pour sa fabrique de toiles crées. Il transporte le reste en bois dans les marchés de la manufacture des Bretagnes, peuplée d'un nombre prodigieux de tisserands qui placés dans les montagnes et sur des landes arides n'ont d'autre moyen de subsistance que celui de réduire ces lins en filasse, de les filer et de les convertir en toiles" (Bretagne. Industrie des toiles. Idée générale des fabriques de la province, p. 5). Le fil de lin se vend...rue au Lin et la production locale fournit des toiles fines qui servent aux coiffes, cols et manchettes. Elles sont vendues à l'international par des marchands spécialisés, via les ports du Légué et de Saint-Malo. A l'apogée au 17e siècle, ce commerce périclite peu à peu mais laisse une trace certaine dans l'habitat urbain.

Les maisons en pan de bois conservées ou dont il reste la trace se trouvent majoritairement dans l'enceinte du bourg des 14e-15e siècle. En 1488, un incendie en aurait détruit une grande partie et ce n'est probablement pas le seul. Une statuette de Sainte-Barbe - pour la protection contre le feu - aurait d'ailleurs été conservée dans la chapelle Notre-Dame-d'entre-les-Portes. D'autres dommages ont sans doute au lieu lors des guerres de la Ligue à la fin du 16e siècle et les déprédations se poursuivent jusqu'aux périodes les plus récentes. Quelque indices suggèrent l'ancienneté de plusieurs bâtiments, comme la souche octogonale du 43 Grande Rue (1ère moitié du 15e siècle ?) ou bien les cheminées de l'Auberge de la Porte à la Rose (1ère moitié du 15e siècle ?) et de l'Hôtel Poulain (2e moitié 15e siècle ?). L'Hôtel des Uzilles porte sa date : 1564 ; des changements lui sont rapidement apportés sous la forme d'une porte au décor antiquisant qui évoque le début du 17e siècle. L'usage de la technique du pan de bois se poursuit aux 18e et 19e siècle ; certaines façades sont remontées et enduites, comme le sont probablement le 3 rue au Lin ou le 10 rue au Blé. Dans l'ensemble, toutes ces maisons ont subi des transformations et pour certaines des restaurations importantes.

-

Période(s)

- Principale : 15e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

Les maisons en pan de bois conservées et celles dont on a la trace se concentrent dans l'enceinte du bourg du 15e siècle. Leur façade principale ouvre sur les rues qui sont autant de lieux de passage et de commerce : Grande Rue, rue au Lin, rue au Lait, rue aux Toiles...En extramuros, deux murs en encorbellement subsistent rue Saint-Thurian, dans la continuité de la Grande Rue (n°8 et 9bis). L'un de ces édifices correspond-il à la "maison du seizième siècle" démolie en 1872 et qui a donné lieu à la découverte d'un "certain nombre de pièces à l'effigie de Henri III et autres pièces du temps de la Ligue" (Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord, 1883, p. 264) ? Au sud-ouest, au n°38 rue Rochonen, une archive de 1865 signale une "partie saillante" menaçant ruine.

Pour les maisons les plus anciennes, la technique de l'encorbellement avec entretoises est employée. La plupart comptent quatre niveaux : une cave, un rez-de-chaussée et deux étages. Les numéros 31, 33 et 37 Grande Rue ont en commun une façade étroite dont l'encorbellement se fait sur poutres, avec un rez-de-chaussée divisé entre une baie commerciale à gauche et une porte d'entrée à droite. Dans l'alignement, se trouve une seconde porte cintrée au fond de la pièce (n°33, 37). Rue au Lait, deux maisons mitoyennes présentent un plan en profondeur avec deux étages et une cave (n°12 et 14). D'importantes reprises en maçonnerie masquent l'organisation du rez-de-chaussée. Trois autres maisons présentent un gouttereau sur rue avec une desserte intérieure par un escalier en vis placé à l'arrière, en demi œuvre (43 Grande Rue, 5 place 1830 et 4 rue aux Toiles). Quant aux maisons d'angle du 6 place 1830 et 2 rue aux Toiles, elles se déploient à la fois côté rue et côté place, avec deux pans de façades en pan de bois. Les contreventements sont simples : poteaux, écharpes et croix de Saint-André. Ces maisons sont incluses dans des îlots qui comportent des cours et puits communs avec des venelles qui facilitaient les circulations. On trouve encore traces de ces communications entre bâtiments : la tour d'escalier du 2 rue aux Toiles dessert en même temps le 14 rue au Lait et donne sur une cour commune ; une porte bouchée au rez-de-chaussée reliait le 43 Grande Rue au 1 place 1830.

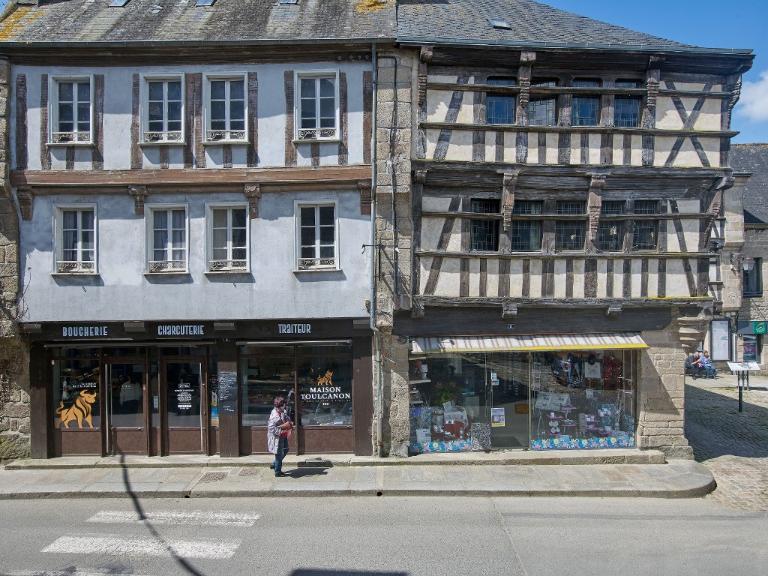

Les décors se composent de moulures sur les sablières, entretoises et pigeâtres, de coquilles Saint-Jacques (5 place 1830, 12 rue au Lait), de grotesques (5 et 6 place 1830), de figures humaine (37 Grande Rue) ou angélique (1 rue au Lait). Certains propriétaires affichent leur statut de marchand et/ou de noble : aujourd'hui détruite, une cheminée de l'hôtel Poulain (6 place 1830) comportait un blason avec les armes de deux familles (Poulain et Le Coniac) ; en face, la porte du 2 rue aux Toiles affiche une marque de marchand avec initiales. Un blason avec une marque très effacée s'aperçoit encore sous le cadran solaire de l'Auberge de la Porte à la Rose. Enfin, l'ange de la rue au Lait tient un écu ; s'agit-il de l'ancienne maison des chanoines du 15e s. comme le suggère l'historien Mickaël Gendry ? Quant à l'usage commercial des rez-de-chaussée, il se perpétue pendant des siècles.

Quelque archives du 17e et 18e siècles (AM DD10) mentionnent des pans de bois déjà dégradés : en 1699, des artisans évaluent les réparations à porter sur l'hôtel de ville dont l'emplacement exact est sujet à débat. Une grande partie des "boisages" doit être refaite, ce qui semble trainer car d'autres constats s'enchaînent en 1708, 1710 et 1712. A cette date, l'eau a "détrempé les terrasses", c'est-à-dire les parties en torchis, les planchers sont à refaire, du "bon bois de chêne" doit remplacer le boisage défaillant, à garnir "au-devant et au-dehors de barrasseaux et terrasse blanchi à la chaux". Dans ce pan de bois seront insérés les fenêtres et "contrevents", avec vitrage en plomb dormant dans les impostes. Autre exemple, le 23 avril 1714 notaire et artisans se transportent à la requête du marchand acquéreur à la maison dite Le Pavillon, située en bas de la Grande Rue et joignant par l'arrière l'ancienne halle, composée d'une cave, cuisine séparée en deux boutiques, chambre, cabinet et grenier, avec un puits à l'entrée. Le maçon, le charpentier et le "couvreur en pierre verte" ont pour mission d'évaluer l'état du bâtiment. En l'occurrence, il semble bien mauvais : il faut refaire à neuf "la montée de bois avec sa verge depuis la cave jusqu'au grenier", réparer la porte d'entrée, refaire les poteaux corniers dont les assemblages se sont défaits de même que les cloisons de bois, etc.

Le 19e siècle voit la multiplication des opérations d'urbanisme, qui impactent cette architecture : alignement des rues, suppression des halles, rachat de bâtiments par la municipalité pour "utilité publique". Plusieurs édifices témoignent de la suppression de façades en encorbellement, remplacées soit par de la maçonnerie (8 rue Fleury, 1 rue au Lait, 2 rue Emile Nau), soit par des pan de bois à l'aplomb (10 Grande Rue, 14 Grande Rue, 8 rue au Lin, 5 rue au Lin, 10 rue au Blé, 3 rue aux Toiles). A cette période, les façades sont recouvertes d'ardoises comme l'Auberge de la Porte à la Rose (5 place 1830) ou d'enduits, parfois peints ou gravés de faux joints imitant la pierre comme sur cette carte postale où les deux bâtiments de droite ont leurs étages en pan de bois. Sur une autre carte postale chinée par l'association des Amis de l'Auberge de la Porte à la Rose, l'actuel n°11 place 1830 avait un étage en pan de bois à l'aplomb, enduit avec faux joints. Au vu de la mosaïque qui orne ce commerce, sa reconstruction intégrale en maçonnerie date probablement de la première moitié du 20e s.

Des archives de 1826 (AM, O2) indiquent la destruction à venir d'une maison en pan de bois en encorbellement à l'angle de la rue au Lin et de la Grande Rue : s'agit-il du 3 rue au Lin / 14 Grande Rue ? De même, on mentionne une façade "surplombante" à refaire au 16 rue au Blé, est-ce l'actuel 10 rue au blé dont les deux étages sont en pan de bois enduit à l'aplomb ? Beaucoup d'archives sont consacrées à la maison de Mme Dagorn, qui jouxtait les halles à la viande (parcelle n°603 sur le cadastre napoléonien). Cet édifice est dit "ruiné" et acquis par la mairie pour être démoli en même temps que les halles. En 1862, c'est le bâtiment n°590 avec "cuisine et boutique, cave, chambre au-dessus et grenier" et dont la tour d'escalier se trouvait le long de la rue aux Toiles, qui est acheté et transformé : c'est dès lors une maison à pan coupé à l'angle de la rue aux Toiles et de l'impasse de la Pompe, dont les étages sont partiellement refaits en pan de bois enduit. Quinze ans plus tard, la mairie fait l'acquisition de la maison à l'angle de la rue Notre-Dame et de la place 1830 (parcelle n°604, cadastre de 1816) pour cause d'utilité publique et détruit cette maison en maçonnerie et pan de bois qui disposait de trois boutiques au rez-de-chaussée (AD22, 2O 262 7).

Pour conclure, il est intéressant de souligner le vocabulaire utilisé dans les archives dépouillées : le terme "trincage" revient plusieurs fois dans les archives de la fin du 17e, du 18e et du 19e siècle. Ce vocable de charpenterie marine semble ici s'appliquer à la technique du pan de bois.

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Gallica

R.P. Dom Guépin, "Rapport sur l'excursion dans Quintin" dans Bulletin archéologique de l'Association bretonne, 1880, p. 340-363.

Rapport sur l'excursion dans Quintin -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 22 QUI

Mickaël Gendry, Quintin. Genèse et développement d'un bourg castral, Edilivre, 2012.

Gendry 2012 -

Bibliothèque des Champs Libres (Rennes) : 944.12 QUI

René Chassin Du Guerny, Etude historique sur l'organisation de la seigneurie de Quintin, 1905.

Chassin du Guerny 1905 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 22 QUI

Henri Le Noir de Tournemine, Aperçu de l'histoire de Quintin et ses environs, Le Livre d'histoire-Lorisse, 2006.

Le Noir de Tournemine 2006