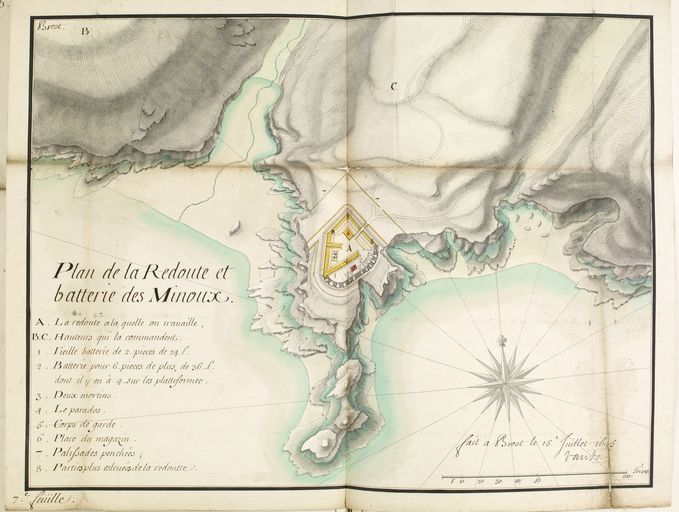

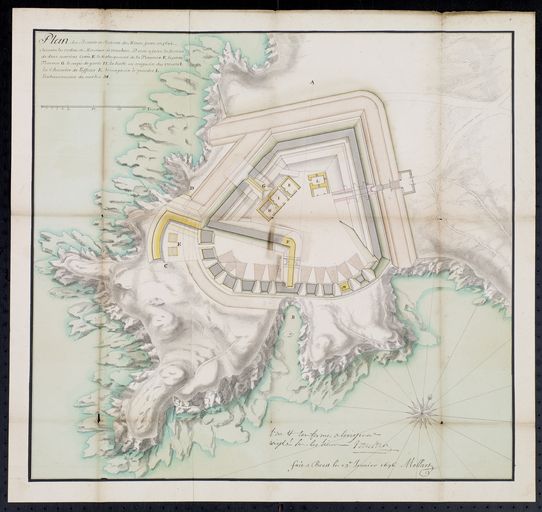

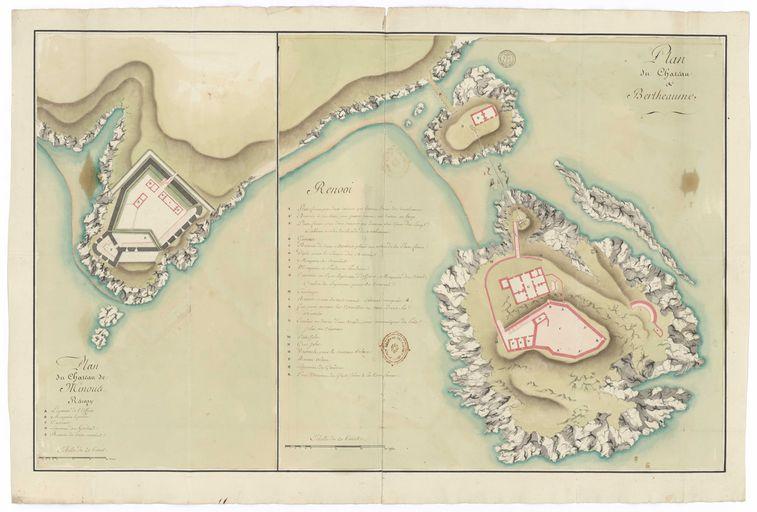

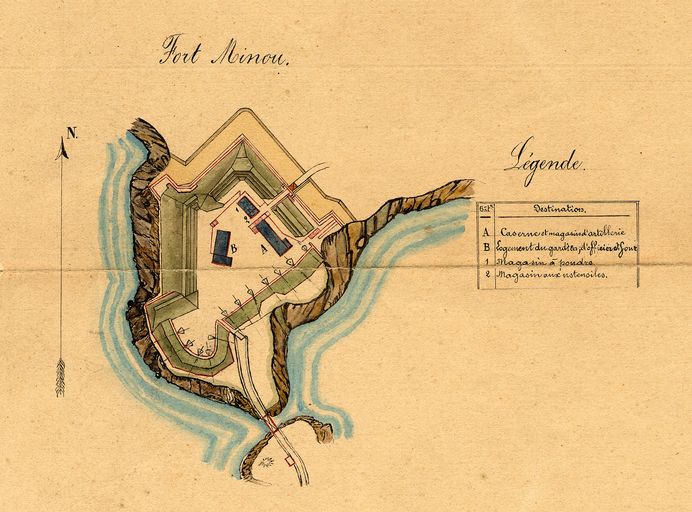

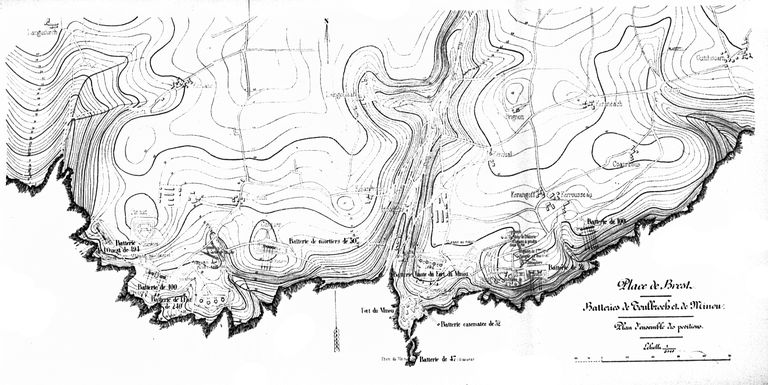

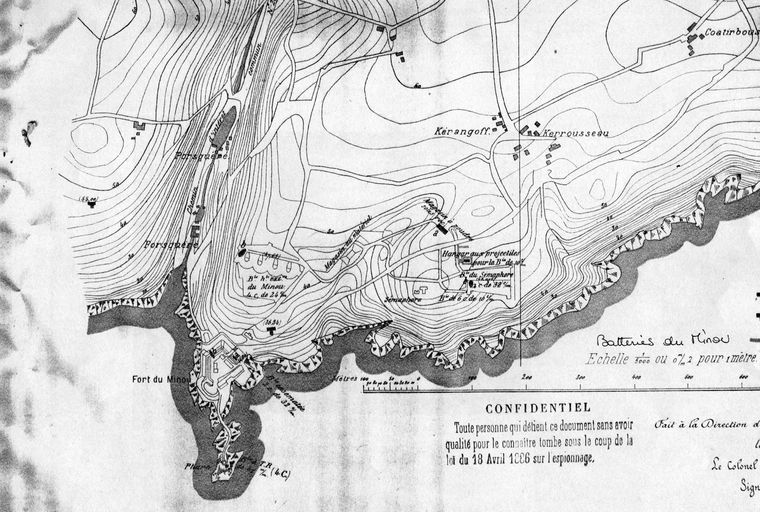

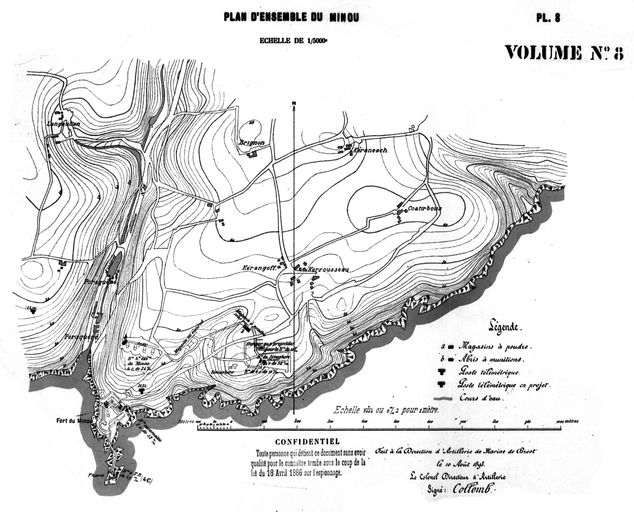

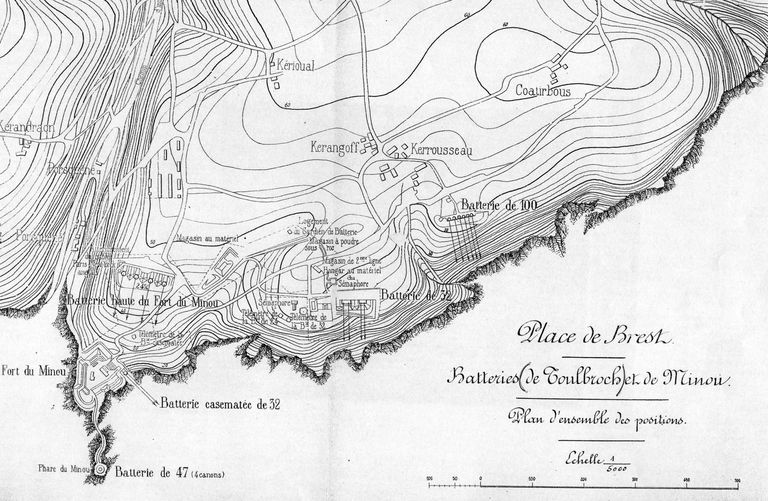

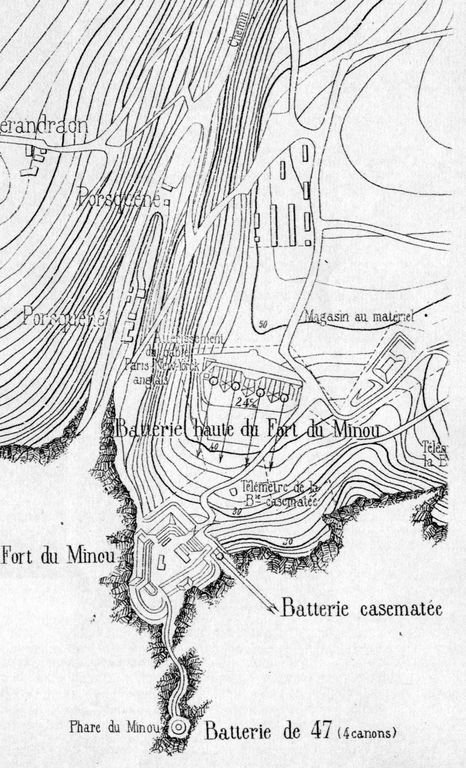

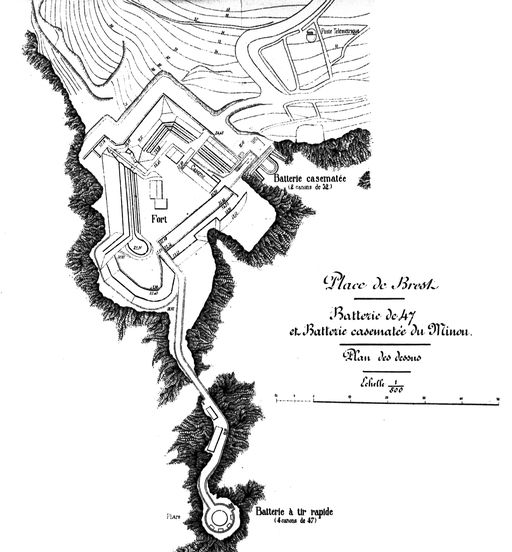

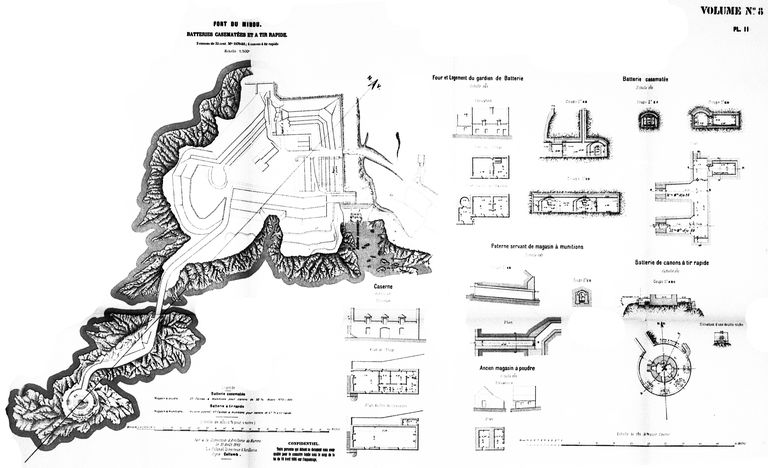

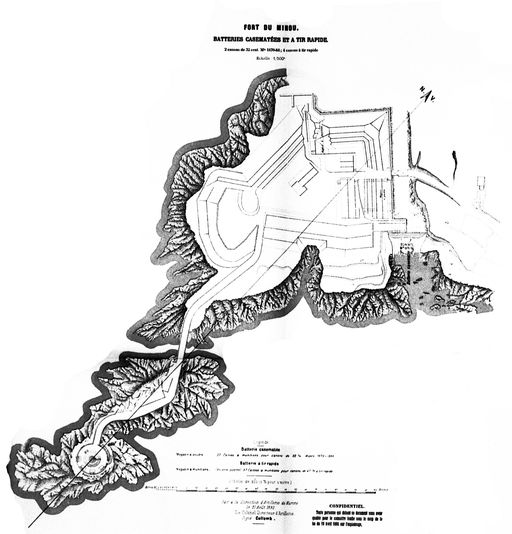

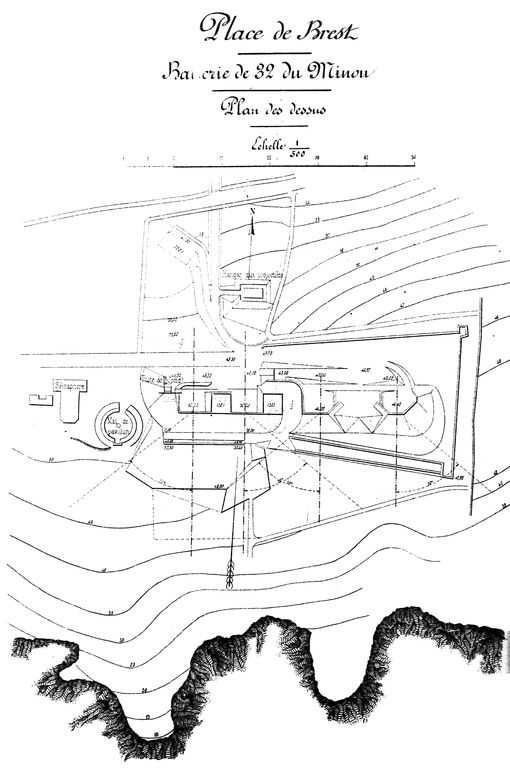

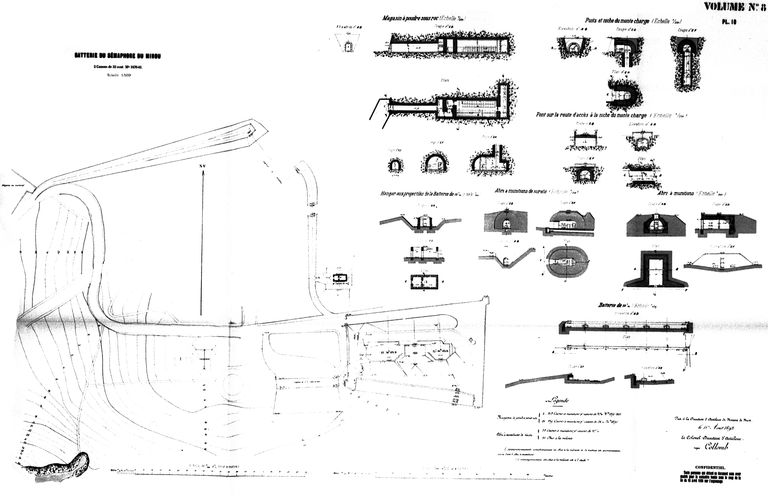

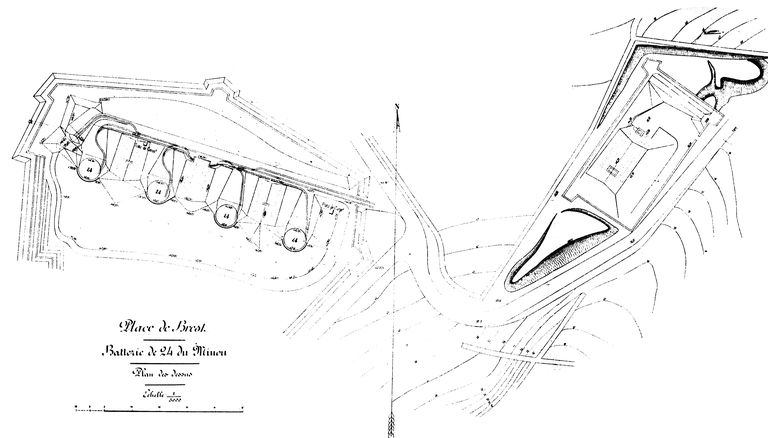

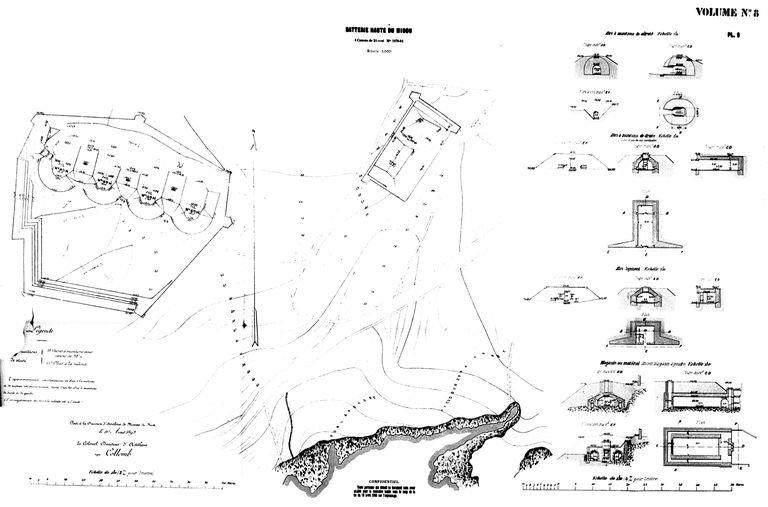

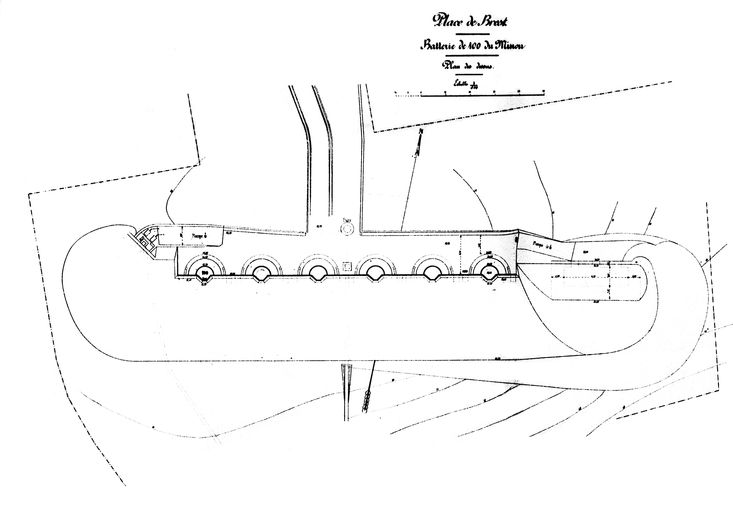

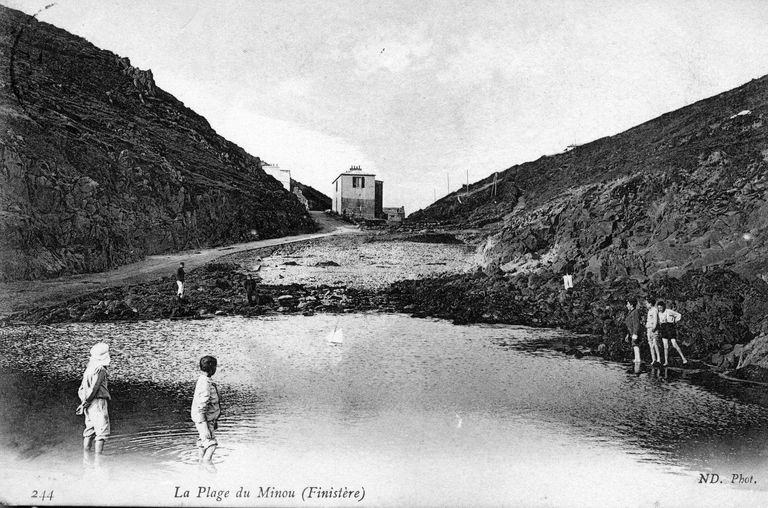

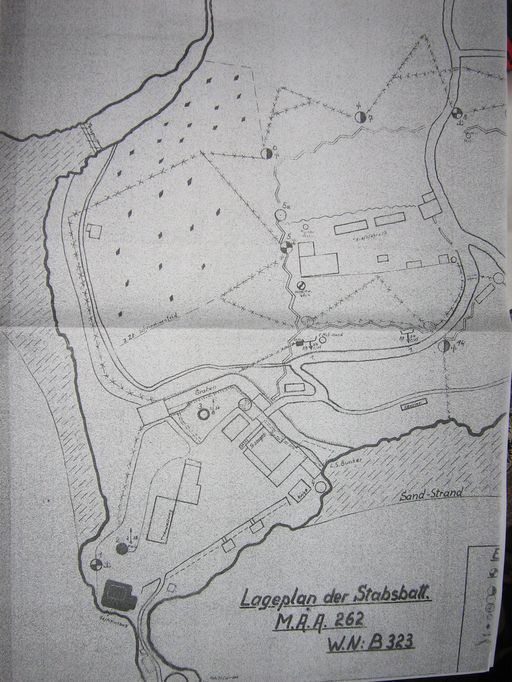

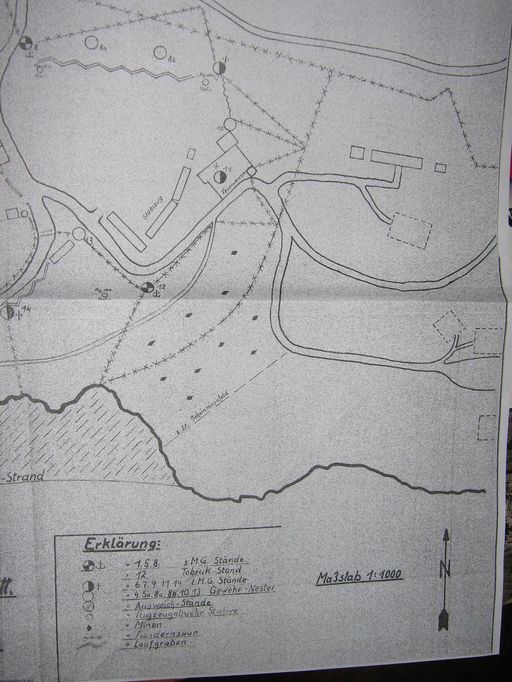

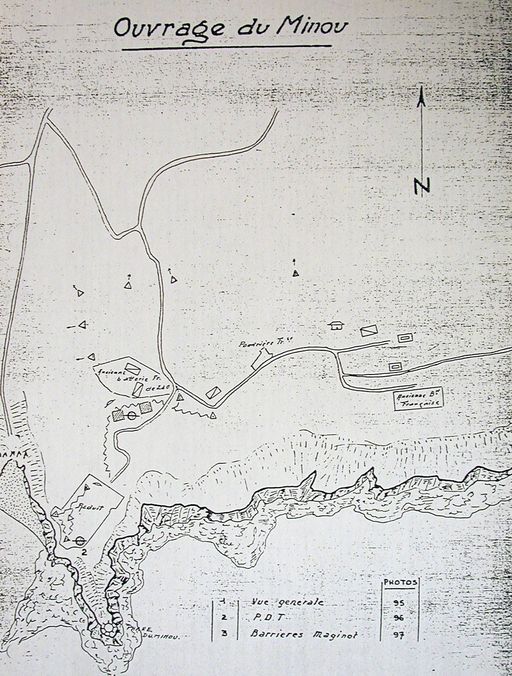

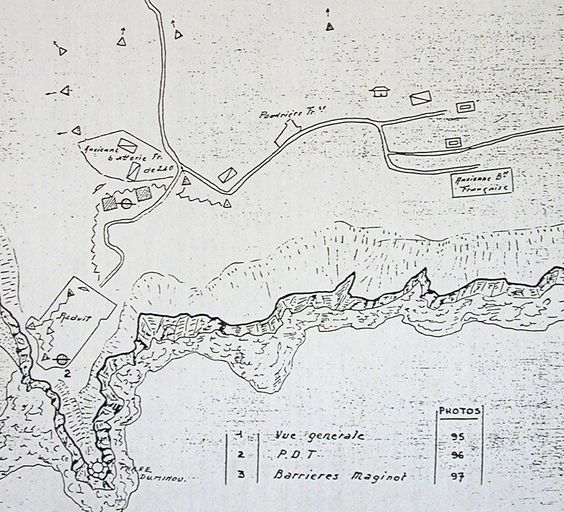

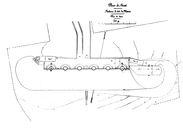

Batterie d’artillerie de côte, redoute puis fort, phare avec son pont, batterie à tir rapide, batterie casematée, bunkers, poste de commandement, tour sémaphore supportant un radôme (le radôme est démonté), le fort du Minou à Plouzané, situé à l’entrée du goulet de Brest abrite tout cela à la fois. En surplomb du fort du Minou, se trouvent, la batterie de 24 du Minou, la batterie du Sémaphore du Minou et des bunkers : casemates pour canon, postes d’observation et de tir et des tranchées.

En breton, min (minou au pluriel) signifie la bouche, l’embouchure, en référence au goulet. A l’ouest de la pointe du Petit Minou se trouve la pointe du Grand Minou, nommée également Toulbroc’h, le trou du blaireau, autre grand site défensif lié à l'histoire de la ville-arsenal de Brest.

Déclassé en 2004 du domaine public militaire, le fort du Minou est transféré du Ministère de la défense au Conservatoire du littoral. Sa gestion est confiée à la commune de Plouzané. Ce site emblématique, au point de vue exceptionnel sur la mer d'Iroise et le goulet de Brest, est ouvert librement à la visite. Un projet de valorisation du site de la pointe du Petit Minou est en cours.

Créée en 2019, l’association Les Vigies du Minou souhaite promouvoir, mettre en valeur et protéger le patrimoine littoral de Plouzané, et plus particulièrement le site du Petit Minou et son phare. Ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été mis à jour en 2024 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.