Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- opération ponctuelle

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Brest-Saint-Pierre

-

Hydrographies

Rade de Brest (la)

-

Commune

Brest

-

Lieu-dit

Pointe du Portzic

-

Cadastre

DO

233

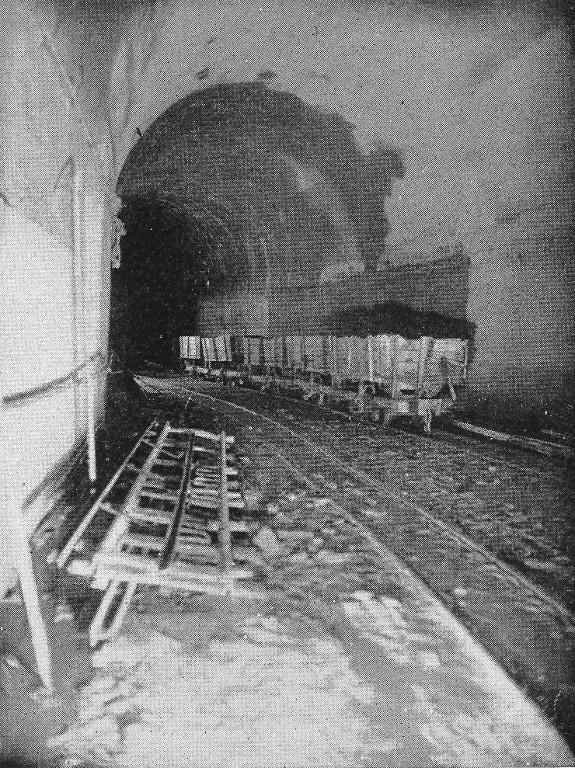

Entrée de la partie souterraine. ;

DO

470

-

Dénominationscentrale thermique, centrale électrique, tunnel

Créé en 2002, ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été mis à jour en 2025 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires porté par la Région Bretagne.

La centrale électrique du Portzic à Brest a fonctionné de 1952 à 1986 pour produire de l’électricité : fonctionnant à l'énergie thermique de combustion, sa particularité était d’être souterraine, c’est à dire "protégée" dans un contexte de Guerre froide en cas de bombardement atomique. Située dans une emprise militaire du ministère de la Défense (Marine), elle était gérée par Électricité de France (EDF).

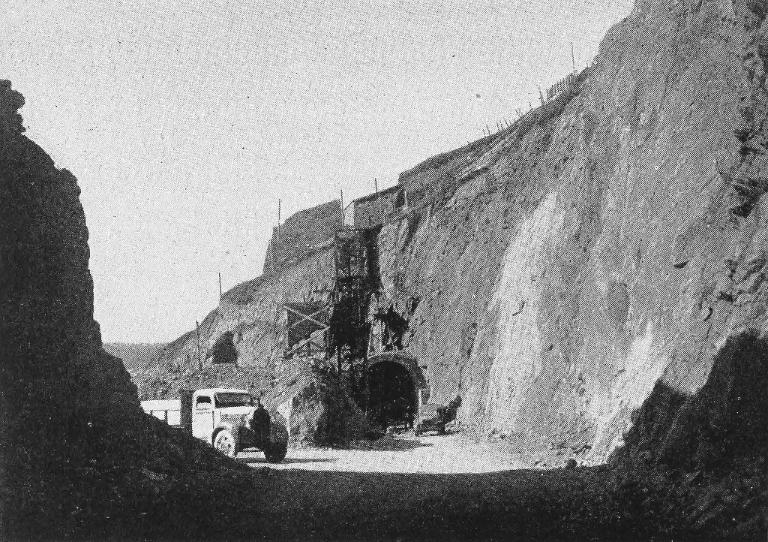

D’imposants vestiges de la centrale sont visibles depuis le chemin côtier de la pointe du Portzic. On peut notamment voir les ouvrages de prise d’eau de mer et – à travers le grillage de l’emprise militaire du fort du Portzic – l’entrée du tunnel souterrain de circulation datée de 1951.

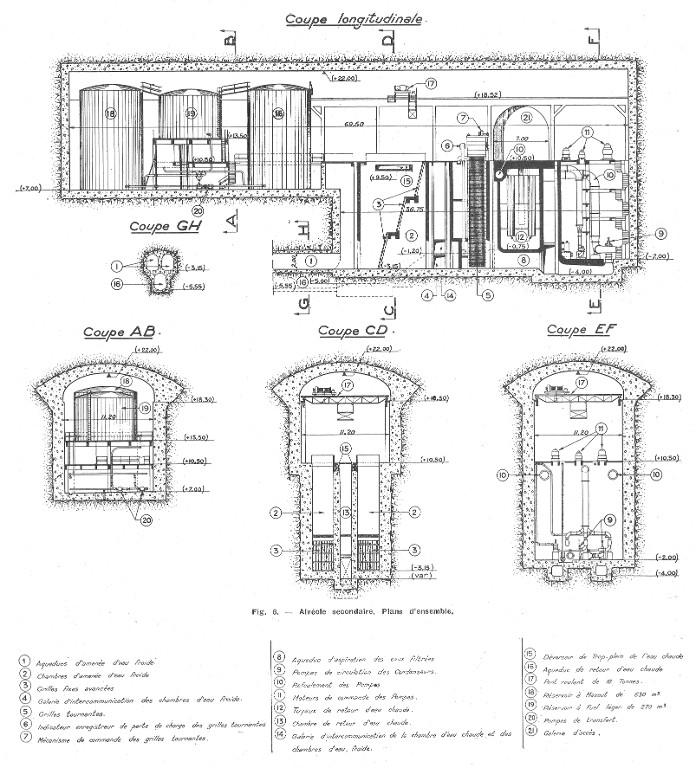

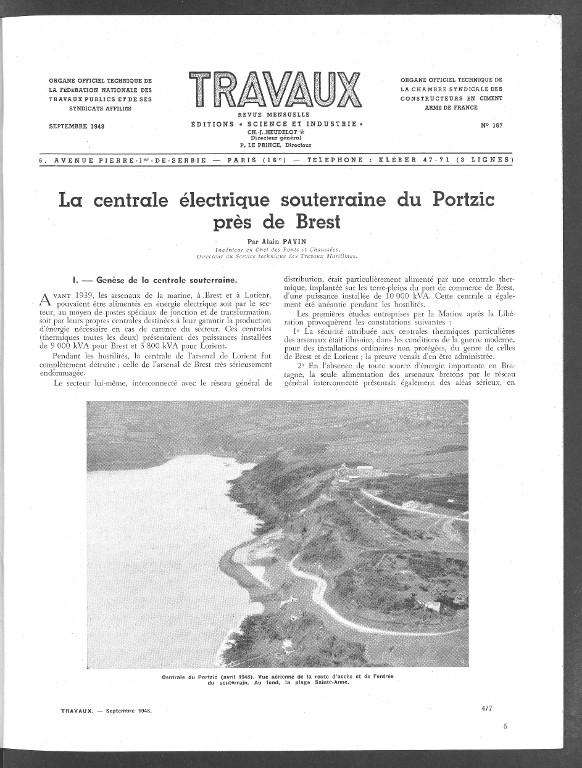

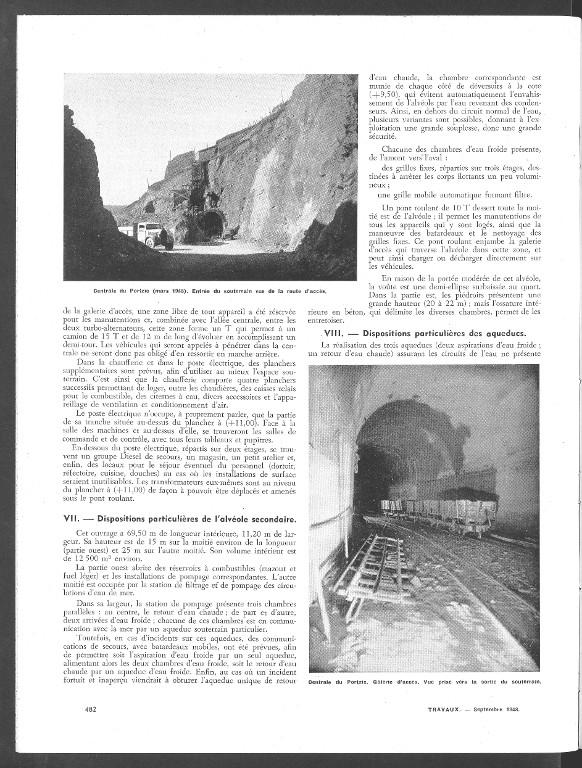

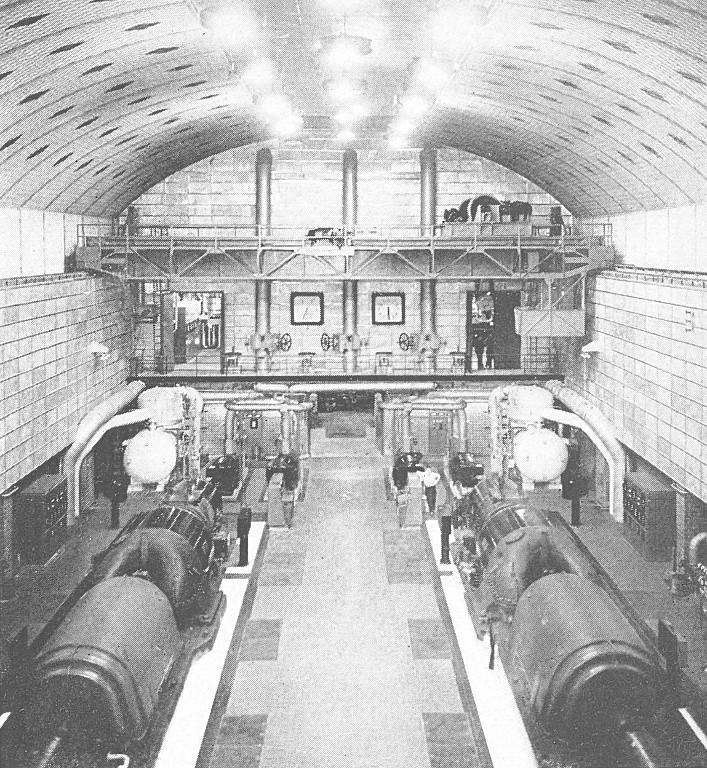

En 1948, Alain Pavin, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur du service technique des Travaux Maritimes consacre un article à la construction de la centrale dans Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé. Avec sa voûte de 24 m de hauteur, l’alvéole principale d’un volume intérieur de 37 500 m3 est en effet une véritable prouesse du génie civil. A sa construction, c’est la voûte souterraine ayant la plus grande portée en France (cette alvéole, comme les autres galeries de la centrale, ne sont accessibles que depuis l’emprise militaire dont l’accès est strictement réglementé).

Un article de 1954 d’Auguste Thomazi (1873-1959), officier de marine, journaliste et historien de la Marine française nous donne le contexte de sa construction :

"Bases navales modernes. Les conditions auxquelles devaient satisfaire les bases de l’ancienne marine étaient simples : situation stratégique favorable, plan d’eau abrité et de profondeur convenable, protection contre les attaques venant de la mer ou de la terre.

L’agrandissement des dimensions des navires, puis la nécessité de dépôt de combustibles, de magasin pour un matériel de plus en plus compliqué, d’ateliers nombreux et spécialisés, ont exigé des transformations importantes et quelques fois même l’abandon de certaines bases jadis considérées comme excellentes. Mais la menace aérienne et surtout atomique a posé de nouveaux problèmes dont la solution est devenue terriblement difficile.

Les expériences de Bikini [îles Marshall] ont fourni des renseignements sur les effets de la bombe atomique et la manière dont on peut - jusqu’à un certain point - s’en préserver. Il est vrai que, depuis, des bombes encore beaucoup plus puissantes ont été essayées, mais aucune information précise n'a été publiée à leur sujet. En tous cas, et au point de vue qui nous occupe, il faut retenir que les explosions détruisent les constructions légères dans un rayon d’un kilomètre au moins, mais que le béton résiste assez bien ; que si elles se produisent dans l’eau, il faut prévoir un raz de marée et la retombée de millions de tonnes projetées en l’air ; que les radiations sont arrêtées par le sol.

Pour les installations en surface, il faut avoir recours à la dispersion et bâtir des ouvrages massifs ; surtout, mettre en souterrain sous 100 mètres de bon rocher si possible, sous 50 mètres au moins, toutes les installations nécessaires au fonctionnement de la base, et en particulier celles qui servent à la vie du personnel ; adopter les dispositifs qui peuvent atténuer les effets calorifiques et ceux des radiations.

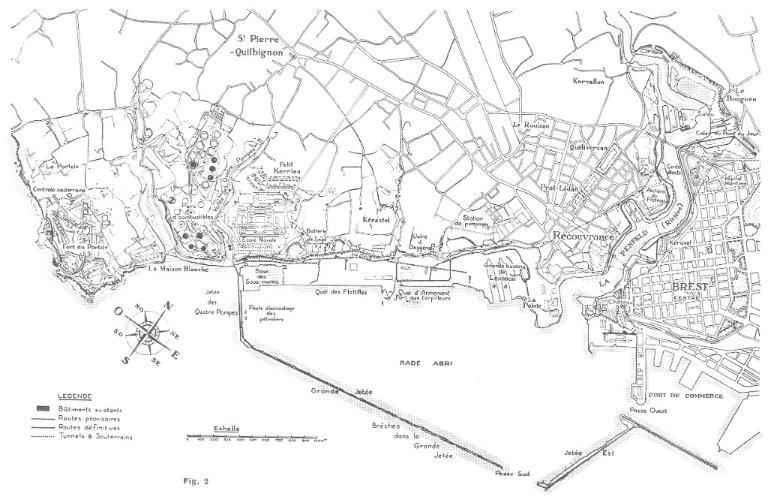

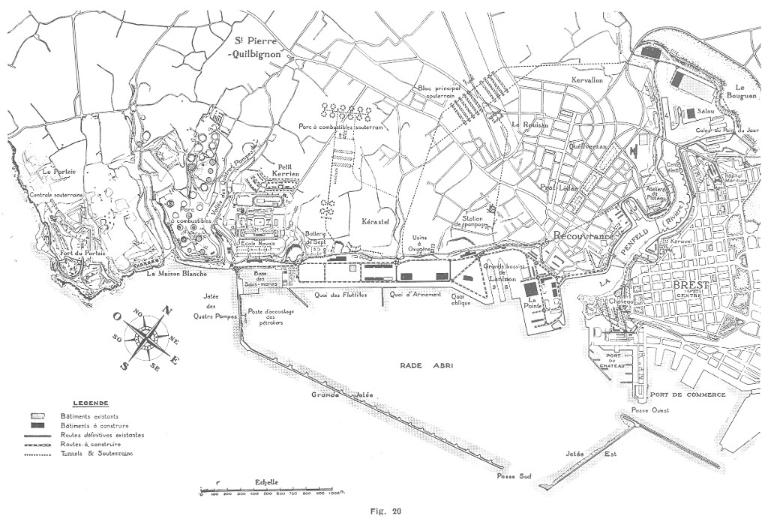

Ces considérations inspirent naturellement les travaux commencés aussitôt après la Libération dans les deux grandes bases de Brest et de Mers-el-Kébir [Algérie], auxquelles depuis sept ans est consacrée la majeure partie des crédits affectés aux travaux maritimes.

A Brest, outre la modernisation des grands bassins et la réparation des ouvrages avariés ou démolis, on a entrepris de creuser et d’aménager des souterrains comprenant des ateliers pour le service des constructions et armes navales, des réservoirs à combustibles liquides, des magasins à approvisionnements et à munitions, un hôpital de 200 lits.

L’ensemble est évalué à 20 milliards et le temps nécessaire pour l’achèvement à huit ou dix ans à partir de maintenant.

La centrale électrique du Portzic, heureusement terminée avec le concours de l’Électricité de France, et qui doit couvrir en temps de guerre les besoins civils et militaires, est la première centrale thermique de cette importante qui ait été construite en souterrain et dont tous les éléments sont complètement protégés.

Le programme en cours d’exécution ne représente qu’une partie de celui qui a été adopté en vue de temps meilleur. Il représente déjà un beau progrès et fera de Brest une des bases les plus modernes du monde" (Bases navales modernes, Ouest France, C Auguste Thomazi, 24 avril 1954).

Le contexte de la construction

Avant la Seconde Guerre mondiale, les arsenaux de Brest et Lorient pouvaient étaient alimentés, soit par le réseau électrique breton interconnecté, soit par leur propre centrale thermique. A l’issue du conflit, la centrale de l’arsenal de Lorient est détruite tandis que celle de l’arsenal de Brest est endommagée.

Dès l’hiver 1945-1946, sont engagées des discussions entre le ministère de la Guerre (c’est son nom à l’époque) et la société de l’Énergie Industrielle pour la création d’une centrale électrique "protégée" à Brest.

Le choix du site

Le choix du site de la nouvelle centrale électrique a été dicté par deux contraintes : le relief du terrain et la nature du rocher pour la protection en cas de bombardements et la proximité de l’eau nécessaire au refroidissement des installations. La proximité d’un port pour l’approvisionnement en combustibles était également un avantage non négligeable. C’est la pointe du Portzic à Brest qui est choisie pour implanter la nouvelle centrale : le décret du 11 avril 1949 crée un polygone exceptionnel dans la première zone de servitude du fort du Portzic.

La construction

La centrale électrique du Portzic à Brest a été construite de 1947 à 1951 par l’entreprise de travaux publics Levaux pour l’établissement public national à caractère industriel et commercial Électricité de France (EDF, créé 8 avril 1946). L’estimation générale des travaux, sur la base des prix en 1946, est de 1 150 millions de francs (Estimation donnée par Alain Pavin en 1948). La grande hauteur des deux alvéoles souterraines a permis d'abaisser le coût des travaux.

Le financement de la centrale a profité des dommages de guerre transférés des centrales thermique de Saint-Nazaire - Penhoët, de Lorient et Brest - port de commerce.

Les travaux de génie civil ont été rendus difficiles par la dureté du rocher et le volume considérable d’excavation avoisinant les 330 000 m3 (dont 180 000 m3 pour la seule route d’accès). Plus de 50 000 m3 de béton et 620 t de ferraillage ont été mis en œuvre pour les tunnels et alvéoles. Les travaux - menés nuit et jour - ont été la cause de nombreux accidents notamment lors des opérations de déroctage de la falaise à la mine.

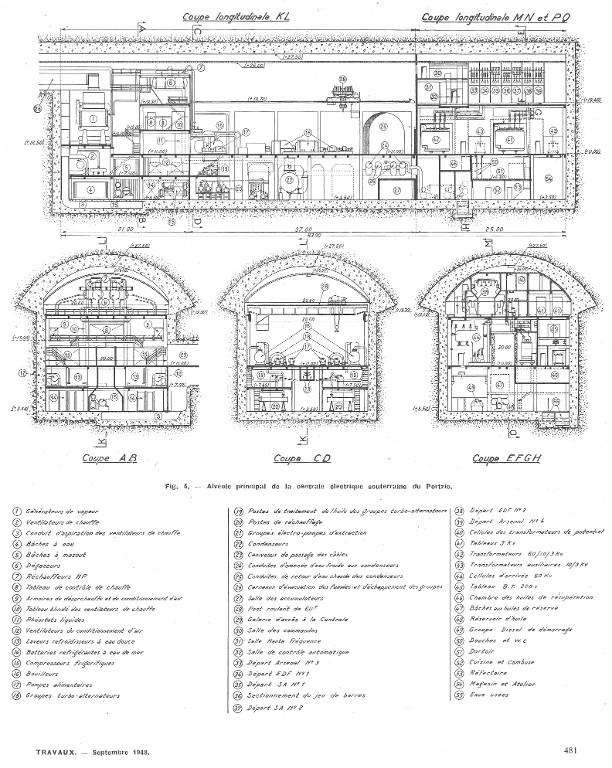

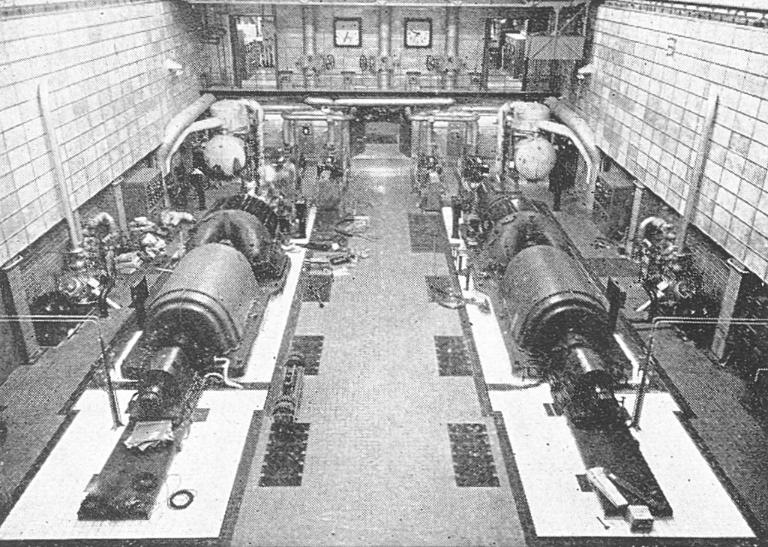

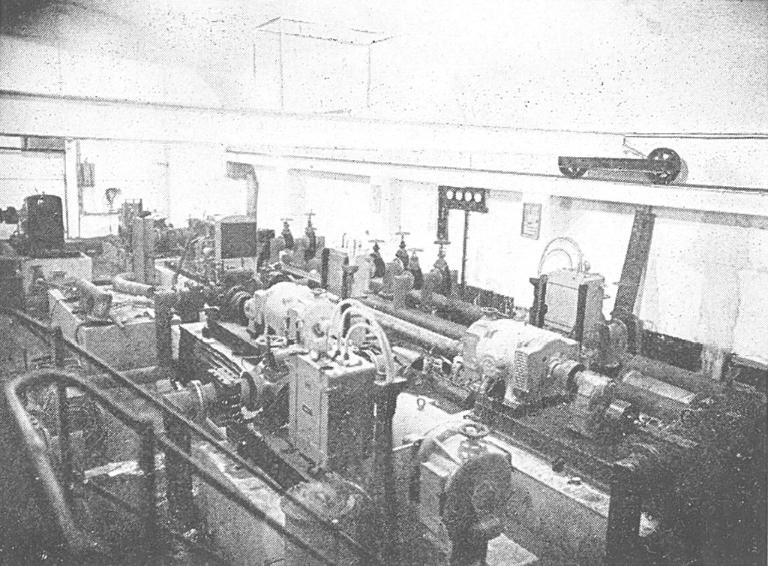

Deux "groupes classiques" (2 x 18 000 KW) en fonctionnement de 1951 à 1975

Principe de fonctionnement : la combustion de fioul lourd dans une chaudière permet la production de vapeur d’eau surchauffée à plus de 500° C. Cette vapeur, très fortement comprimée, est ensuite injectée dans une turbine qui tourne à 3 000 tours par minute. La turbine fait fonctionner un alternateur qui produit de l’électricité. L’électricité est ensuite élevée dans des transformateurs. Une fois refroidie dans un condensateur grâce à de l’eau de mer (via des circuits d’aspiration et de rejet), la vapeur transformée en eau est récupérée et à nouveau réinjectée dans le circuit. Les gaz de combustion sont évacués par une cheminée.

Caractéristiques générales (extrait de "Centrales thermiques". Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé, n° 159, janvier 1948, p. 126.)

Puissance utile maximum : 37 MW (en 2 groupes et 3 chaudières) ;

Caractéristiques de la vapeur à l’admission des groupes : 46 kg : cm2 abs., 500° C ;

Combustible : Fuel-oil ;

Réfrigération des condenseurs : eau de mer.

Usine souterraine ;

Deux groupes comportant chacun :

Un turbo-alternateur 20 MW ; deux corps ; un échappement ; quatre soutirages. Alternateur 10,5 kV, 27 MVA, refroidi à l’air. Un condenseur de 1 100 m2 ; un dégazeur ; un réchauffeur HP ; deux réchauffeurs BP ; un distillateur de 3 t : h. Température finale de réchauffage : 163° C ;

Trois générateurs de vapeur 85 t : h, type marine. Foyers à fuel oil ; trois brûleurs type Indret à débit variable ;

Auxiliaires principaux : moteurs asynchrones 3 kV, alimentés par deux transformateurs de, 2 MVA ;

Raccordement électrique par deux transformateurs de 27 MVA, à deux lignes 60 kV vers Landerneau et le Port de commerce.

Les deux turbo-alternateurs dits "groupes classiques" fonctionnant au fioul et développant chacun une puissance de 18 000 KW sont mis en fonctionnement en octobre 1951.

La commission de sécurité a visité le site le 6 novembre 1952.

En 1953, les groupes ont fonctionné 7 288 heures ce qui furent leur maximum. En moyenne, ils ont fonctionné 4 000 à 4 500 heures par an.

Cette centrale thermique pouvait alimenter en électricité le réseau breton, mais aussi l’arsenal de Brest en cas de crise dans un contexte de Guerre froide. C’est une "centrale d’appoint, en bout de réseau" (Marcel Gautier, 1968). Durant l’année 1960, elle n’a fonctionné que 71 jours. Compte-tenu du coût de revient très élevé du kWh en Bretagne, l’électricité est importée d’autres régions françaises.

En septembre 1961, par suite d’un court-circuit sur une ligne de 60 000 volts, deux transformateurs sont détruits.

Entre 1962 et 1969, les groupes ont fonctionné 5 000 à 5 500 heures par an.

En 1966, les turbo-alternateurs ont produit 87 100 000 kWH soit moins de 50 % de ce qu’ils peuvent réellement produire annuellement.

En 1972, la centrale emploie 62 agents ; les deux groupes du Portzic ont fonctionné 200 heures seulement.

En 1973, la décision d’arrêter les groupes classiques est prise par Électricité de France (Le Monde, 18 avril 1973). En 1975, ils n’ont fonctionné que 240 heures soit l’équivalent de dix jours pleins ; une grande partie de l’année, ils ont été déclarés "indisponibles" ou "partiellement disponibles".

Le 1er janvier 1976, les groupes classiques sont définitivement arrêtés.

Du combustible arrivant par voie maritime à Brest

Le Gabian transportant 580 tonnes de fioul lourd, est le premier pétrolier à ravitailler la centrale du Portzic le 10 novembre 1951. Il accoste à la jetée des Quatre-Pompes à Brest où a été aménagé un poste d’accostage de pétrolier à l'aide de deux ducs d'albe : de là, des canalisations de 35 cm de diamètre pour une longueur de 3 km alimentent les cuves de la centrale du Portzic.

Ces cuves alimentent ensuite un réservoir souterrain d’une contenance de 2 000 m3, volume qui permet de faire fonctionner la centrale thermique durant 10 jours.

Les pétroliers apportant du combustible à la centrale du Portzic arrivent principalement de la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique voire de celle de Port-Jérôme en Seine-Maritime.

Une cité ouvrière implantée à Keranroux

Pour créer des logements pour le personnel de la centrale du Portzic, une partie du terrain militaire du fort de Keranroux est cédée à Électricité de France. Un lotissement est construit ex-nihilo en 1952 via l’association des castors de l’arsenal de Brest.

Une turbine à gaz (18 000 KW) en fonctionnement de 1962 à 1985

Principe de fonctionnement : l’air extérieur est aspiré puis réchauffé dans une chaudière à fioul. L’air chaud à 750° C, compressé à 4 atmosphères, est injecté dans une turbine qui tourne sous la pression et entraine l’alternateur qui produit de l’électricité.

En 1962, un nouveau bâtiment abritant une turbine à gaz d’une puissance de 18 000 KW est construit à proximité de l’entrée du tunnel de circulation de la centrale souterraine. Cette nouvelle installation - non protégée - doit permettre d’injecter de l’électricité dans le réseau aux heures de pointe. Vingt minutes seulement sont nécessaires pour être à pleine charge contre six heures avec les deux groupes classiques. Ce système - au rendement très faible -fonctionne grâce un fioul lourd.

En 1966, la turbine à gaz n’a produit que 26 730 000 kWH, soit moins de 27 % de ce qu’elle peut réellement produire annuellement. A titre de comparaison, la centrale thermique nucléaire de Brennilis, mise en service en 1967, a une puissance de 70 000 KW (Filière uranium enrichi - eau lourde).

En 1974, la turbine à gaz du Portzic n’a fonctionné que 47 heures, mais "son alternateur tourne en permanence comme compensateur pour maintenir la tension du réseau" ("La chronique de Brest. Centrale thermique du Portzic : c’est presque fini", journal Ouest France, 23 décembre 1975).

En 1976, la turbine à gaz n’a fonctionné que 22 heures dans l’année.

Le fonctionnement de la centrale nécessite 12 agents en 1978.

La turbine à gaz du Portzic est arrêtée en 1985.

Deux groupes électrogènes diesel (2 x 20 000 KW) en fonctionnement de 1980 à 1985

Envisagés dès 1978 (on se souvient la panne d’électricité du 19 décembre 1978), deux groupes électrogènes diesel de 20 000 KW sont installés en 1980 dans la centrale souterraine du Portzic afin d’accroitre la sécurité du réseau électrique breton. Électricité de France a investi dans ce projet 200 millions de francs. Chaque groupe électrogène pèse 95 t, dont 40 t pour les seuls stator et rotor (partie mobile). Un poste de chargement de camion-citerne a spécialement été aménagé.

A sa réouverture en 1981, l’effectif de la centrale du Portzic est de 52 agents.

Le 1er mars 1982, la cheminée d’un diamètre de 3,5 m et haute de 57 m s’écroule brutalement. Son remplacement en septembre 1983 par une cheminée de la société Études-Constructions métalliques chaudronnerie de Melun a coûté 3,5 millions de francs. A cause de grands froids et de forts besoins en électricité, la centrale du Portzic a dû fonctionner durant l’hiver 1982-1983 avec une cheminée temporaire.

En 1985, les alternateurs de la centrale électrique du Portzic sont arrêtés alors qu’arrive près de Landerneau la nouvelle ligne de 400 000 V Cordemais-La Martyre. L’effectif de la centrale est réduit à 44 agents.

En 1986 et 1987, les groupes électrogènes sont démontés : leur installation est prévue dans la centrale électrique de Vazzio en Corse.

Une reconversion du site en ferme aquacole

Profitant des circuits de refroidissement encore en place, la partie souterraine de la centrale électrique du Portzic est transformée en 1989 en ferme aquacole sur une idée de Jean-Pierre Duduyer et Luis Lampert. Quatre-vingts bassins (soit 1 300 m2 de surface) permettent d’élever et d’engraisser 23 000 turbots (avec un objectif de prélèvement de 30 t par an).

"Dans le cas de la ferme du Portzic, les deux investisseurs ont pris des risques. Ils ont perdu la totalité de leur stock à deux reprises. En s'installant dans cette centrale hydro-électrique [sic], ils ont vu un avantage : celui de l'existence d'une prise d'eau. Dans certains cas, cela peut représenter jusqu'à 30 % du coût total d'exploitation. Mais ce gain a été mangé par les contraintes du bâtiment : éclairage artificiel, réseau hydrographique complexe, bacs dispersés... Bref trop de handicaps pour réussir" (Extrait d’un article du journal Ouest France, 14 août 1993).

Des travaux de stabilisation de la falaise

En 2009, d’importants travaux - purge des blocs instables, reprofilage de la crête et mise en place de grillage - ont été réalisés pour stabiliser la falaise située au-dessus du terre-plein et du chemin côtier du Portzic.

Le scandale de l’amiante

Les 180 agents qui ont travaillé à la centrale électrique souterraine du Portzic depuis son ouverture 1952 ont été exposés à l’amiante (Ouest France, 29-30 décembre 1979).

En 2002, Électricité de France a été condamnée pour "faute inexcusable" pour la contamination de six anciens salariés par l'amiante dans trois centrales thermiques dont celle du Portzic à Brest.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1951, porte la date

- 1962, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Électricité de France (1946 - )auteur commanditaire attribution par sourceÉlectricité de FranceCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

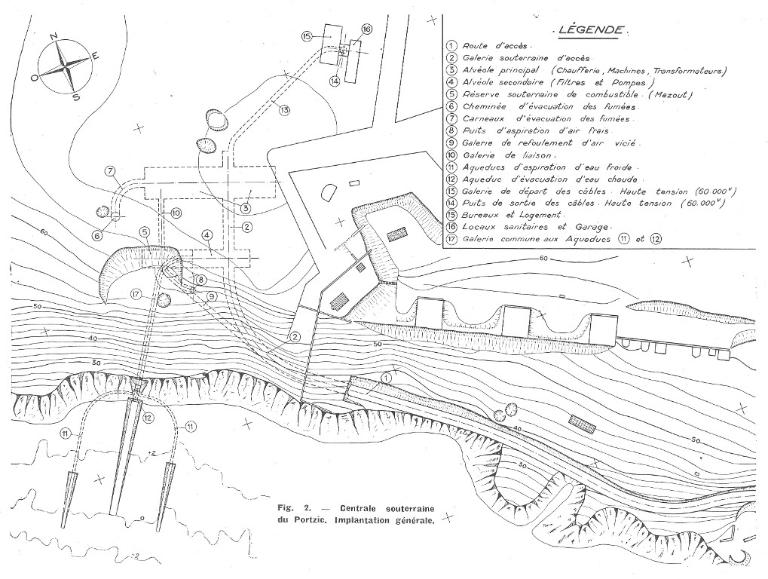

La centrale électrique était implantée sur la pointe du Portzic à Brest. Son accès routier se faisait par la route de Saint-Anne du Portzic.

Installations de surface

Clôture, portail d’entrée, poste de garde, bureaux et logements (en temps de paix), locaux sanitaires et garage, poste de chargement des camions-citernes, cuves à carburant (au nombre de quatre, soit un total de 48 760 m3), installation de pompage, poste d’électrique et pylônes étaient implantés en surface.

Installations souterraines

La centrale thermique du Portzic a pour particularité d’être construite dans la falaise sous plus de 50 m d’épaisseur de rocher. Une route dédiée relie les installations de surface aux installations souterraines.

Pour des raisons de protection, l’entrée du tunnel de circulation de la centrale est située au pied de la falaise côté anse Sainte-Anne. L’entrée porte le millésime "1951".

Long de 160 m, le tunnel de circulation voûté dessert successivement deux grandes alvéoles implantées perpendiculairement. Afin de permettre la circulation des véhicules et des matériels, le tunnel mesure 7 m de largeur pour 7 m de hauteur.

Située au sud, l’alvéole secondaire (la première en venant de l’entrée du tunnel) mesure 69,50 m de longueur pour 11,2 m de largeur et entre 15 m et 25 m de hauteur sous voûte. Son volume intérieur est de 12 500 m3 environ. Elle abritait des réservoirs à mazout et fioul léger pour alimenter les machines, et des installations de filtrage et de pompage d’eau de mer pour le refroidissement des machines. Cette alvéole disposait d’un pont roulant de 10 t de capacité.

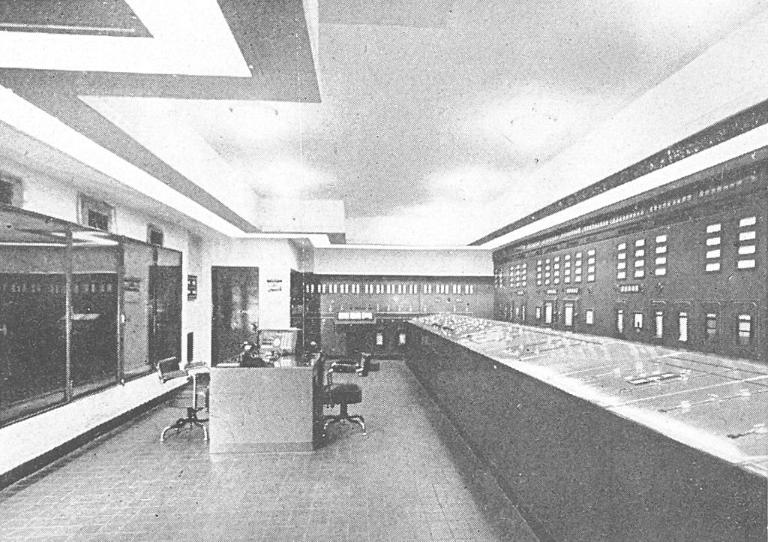

Située au nord, l’alvéole principale mesure 83 m de longueur pour 20 m de largeur et 24 m de hauteur sous voûte : elle abritait la chaufferie (sur 21 m de longueur), la salle des machines (sur 37 m de longueur) et le poste électrique (sur 25 m de longueur). Son volume intérieur est de 37 500 m3 environ. On y trouvait notamment : trois chaudières, deux turbo-alternateurs, des condenseurs, des réchauffeurs, un poste électrique avec transformateurs et tableaux de commande et de distribution, un magasin, un atelier, des locaux pour le personnel et un groupe électrogène diesel de secours. La salle des machines disposait d’un pont roulant de 19 m de portée et de 60 t de capacité.

Pour prévenir les inondations naturelles ou d’origine humaine (explosion d’un engin atomique provoquant une grosse variation du niveau de l’eau), le poste électrique est implanté à 11 m au-dessus du niveau de la mer. Seule l’atmosphère de l’alvéole principale est traitée : en temps de guerre, il est prévu un fonctionnement en circuit fermé avec apport d’oxygène.

Une galerie de liaison des alvéoles et une galerie de départ des câbles haute tension complètent l’installation.

Trois puits verticaux, dont un repérable de l’extérieur par sa couverture protégée en coupole (toujours en place), permettaient la liaison via ascenseur entre les installations en surface (bureaux et logements de temps de paix) et la partie souterraine, l’aspiration d’air frais et le passage des canalisations pour les combustibles et l’évacuation des fumées de combustion et la vapeur d’eau. A l’extérieur, une haute souche de cheminée servait à la dispersion des fumées.

La galerie et les alvéoles sont désaffectées.

Le long de la falaise, du côté de l’anse Sainte-Anne, mais hors emprise militaire, se trouvent deux prises d’eau froide (respectivement nommées souilles Est et Ouest) et une prise de rejet d’eau chaude (en position centrale). Protégées par des grilles, elles sont reliées par trois aqueducs à la partie souterraine de la centrale. Accessibles par des escaliers depuis le chemin côtier, ses gigantesques structures en béton armé sont désaffectées.

Sur une portion du chemin côtier se voit également une voie ferrée étroite et un grand bâtiment en béton armé qui servaient au traitement des prises d’eau au chlore. Dans les wagonnets étaient transportées des cuves remplies de chlore utilisé pour la désinfection de l’eau.

Sur la grève se voit le mur de protection en béton armé des prises d’eau de mer : il a cependant perdu sa porte blindée. Sa fonction était d’empêcher le banc de galet d’envahir les prises d’eau de la centrale électrique.

La turbine à gaz

Du côté de l’anse Saint-Anne près de l’entrée du tunnel de circulation, le vaste terre-plein - obtenu par déroctage de la falaise - recevait le bâtiment abritant la turbine à gaz. Ce bâtiment a été déconstruit.

-

Murs

- granite

- béton armé

-

Toitsgranite en couverture, béton en couverture

-

État de conservationdésaffecté

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat, parcelles appartenant au ministère des Armées.

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Technique et architecture

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé

- (c) Technique et architecture

- (c) Technique et architecture

- (c) Technique et architecture

- (c) Archives municipales et communautaires de Brest

- (c) Archives municipales et communautaires de Brest

- (c) Archives municipales et communautaires de Brest

- (c) Archives municipales et communautaires de Brest

- (c) Archives municipales et communautaires de Brest

- (c) Archives municipales et communautaires de Brest

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense de Brest : 2008 ZH 134 - 317-317

Commandement de la Marine dans les ports militaires. Série A. Préfecture maritime de Brest. Division infrastructure (1887-1997) (2008 ZH 134).

Centrale électrique souterraine de Portzic .

316 : Construction et entretien : plans, correspondance (1944-1979) ;

317 : Projet d'acte additionnel au marché de construction : dossier de passation de marché avec l’entreprise LEVAUX, correspondance, plans ; suivi de la construction : correspondance, bilan financier (1946-1954).

-

Service Historique de la Défense de Brest : 2008 ZH 134 - 40

Commandement de la Marine dans les ports militaires. Série A. Préfecture maritime de Brest. Division infrastructure (1887-1997) (2008 ZH 134).

40 : Portzic et Toulbroch, aménagement des sentiers piétonniers : correspondance (1988-1989).

Bibliographie

-

ELECTRICITE DE FRANCE (Région d'équipement de Tours), CNEXO-COB D/ELGMM (Département environnement littoral et gestion du milieu marin). Centrale thermique de Brest-Portic. Ouvrage de prise et rejet d'eau. Effets sur le milieu marin. 1983.

https://archimer.ifremer.fr/doc/00104/21513/19094.pdf

Périodiques

-

"Centrales thermiques". Paris : éditions science et industrie, Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé, n° 159, janvier 1948.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/Default/digital-viewer/c-198009

p. 126 -

PAVIN, Alain. "La centrale électrique souterraine du Portzic près de Brest". Paris : éditions science et industrie, Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé, n° 167, septembre 1948.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/Default/digital-viewer/c-198017

p. 477-485 -

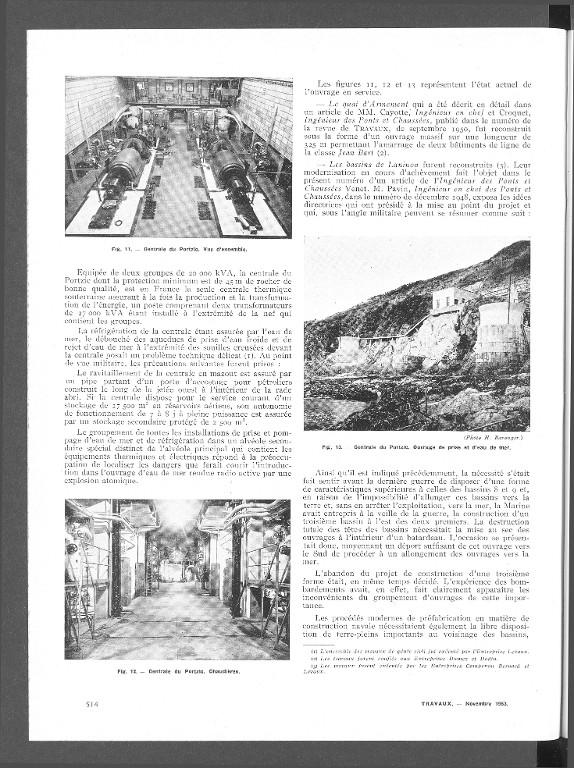

OLLIERO, A. "Généralités sur le port militaire de Brest". Paris : éditions science et industrie, Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé, n° 229, novembre 1953, p. 507-520.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/Default/digital-viewer/c-198948

p. 514 -

ROUVILLE (de). "Parc à combustibles liquides de la Maison-Blanche à l'arsenal de Brest. Travaux divers et construction d'un parc de service réchauffé pour le mazout". Paris : éditions science et industrie, Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé, n° 230, décembre 1953, p. 541-547.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/Default/digital-viewer/c-198949

p. 547 -

ROUVILLE (de). "Construction d'un poste d'accostage pour pétroliers lourds". Paris : éditions science et industrie, Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé, n° 230, décembre 1953, p. 548-549.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/Default/digital-viewer/c-198949

p. 548 et 549 -

ROUVILLE (de). "L'atelier souterrain expérimental des Roches-Douvres pour l'atelier militaire de la flotte". Paris : éditions science et industrie, Travaux : organe de la technique française des travaux publics et du ciment armé, n° 230, décembre 1953, p. 555-579.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/Default/digital-viewer/c-198949

p. 556 ; 557 et 562 -

LAJOUE, E. "Réalisations récentes. Équipement thermique. Brest-Portzic". Technique et architecture, revue mensuelle, n° 5-6, 12e série, 1953.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/Default/digital-viewer/c-198933

p. 89 (figures 4 et 5) -

THOMAZI, Auguste. "Bases navales modernes". Journal Ouest France, 24 avril 1954.

-

GAUTIER, Marcel. "L'énergie dans la région de programme dite de Bretagne". Norois, n° 58, Avril-Juin 1968, p. 253-267.

https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1968_num_58_1_1624

p. 259 ; 260 -

ROSIÈRE (de), Jean. "Deux centrales E.D.F. condamnées". Journal Le Monde, 8 avril 1973.

https://www.lemonde.fr/archives/article/1973/04/18/deux-centrales-e-d-f-condamnees_2544105_1819218.html

-

"La chronique de Brest. Centrale thermique du Portzic : c'est presque fini". Journal Ouest France, 23 décembre 1975.

https://panorapresse.ouest-france.fr/page/MTk3NTEyMTQ4Y2U1YjRlNDRkOTUzMGU4Zjg0YTA2YTc1ODZkMzI

-

"Les tribulations... du stator du premier des deux alternateurs de la centrale du Portzic". Journal Ouest France, 12 février 1980.

-

"A Sainte-Anne-du-Portzic. Un grand craquement et la cheminée de la centrale E.D.F. s’effondre". Journal Ouest France, 2 mars 1982.

-

"La nouvelle cheminée de la centrale du Portzic est debout". Journal Ouest France, 7 septembre 1983.

-

"EDF, les Bretons et les Corses. Une centrale diesel ballottée de Brest à Ajaccio". Journal Ouest France, 11-12 mai 1985.

-

"Trente tonnes de turbots par an. La centrale du Portzic transformée en ferme marine". Journal Ouest France, 17 novembre 1988.

-

"Aquaculture : à Brest, les turbots, locataires de la Marine". Cols bleus : hebdomadaire de la Marine française, n° 2097, 20 octobre 1990.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97847434/f36.image.r=portzic%20%C3%A9lectrique?rk=171674;4

p. 34 -

ROPARS, R., MADEC, J-P. "Un grand chantier : la centrale électrique du Portzic". L'Écho de Saint-Pierre, n° 52 et 53, mars-avril 1993.

-

ROPARS, R., MADEC, J-P. "La centrale électrique souterraine du Portzic". L'Écho de Saint-Pierre, n° 195, septembre 2007.

http://www.wiki-brest.net/images/7/79/Echo195.pdf

p. 4

Documents multimédia

-

ASSOCIATION MÉMOIRE DE SAINT-PIERRE. "Centrale électrique enterrée de Sainte Anne du Portzic". Samedi 21 décembre 2013 (actualisé le 28 janvier 2022).

http://www.memoirestpierre.infini.fr/spip.php?article90

Lien web

- Recensement des Archives nationales : Dommages de guerre des entreprises de gaz et d’électricité (1922- 1965)

- Recensement des archives du Service historique de la Défense - Département Marine de Brest : Commandement de la Marine dans les ports militaires Série A

- Répertoire d’archives détaillé : Administration centrale : contrôle des centrales nucléaires, thermiques, relations internationales, 1964-1997

- Article : "Centrale électrique enterrée de Sainte-Anne du Portzic" (21 décembre 2013 ; actualisé le 28 janvier 2022)

Annexes

-

Un grand chantier : la centrale électrique du Portzic par R. Ropars et J.-P. Madec (Echo de Saint-Pierre, n° 52 et 53, mars-avril 1993)

-

"La centrale électrique souterraine du Portzic" par R. Ropars et J-P. Madec (2007)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.