Le goémon est un mélange d’algues brunes, rouges ou vertes. Il est récolté en bord de mer comme en pleine mer grâce aux bateaux goémoniers. Ces derniers siècles l’usage et la transformation du goémon ont grandement évolué.

La récolte du goémon à Landéda

La récolte du goémon est une pratique très ancienne qui fait partie intégrante de l’histoire de la commune. Auparavant utilisé comme engrais, on se rendit compte, au 17ème siècle, qu’en faisant brûler le goémon, on obtenait des cendres contenant de la soude, notamment nécessaire à la fabrication du verre. Une activité se développa donc autour du goémon et fit de la Bretagne la première région productrice d’algues en France. Ainsi, nombreuses étaient les familles qui, au fil des générations, récoltaient le goémon pour compléter leurs revenus.

À cette époque, la récolte du goémon se faisait de mai à octobre. Une fois ramassées les algues étaient transportées à l’aide de paniers, de civières ou de charrettes. Il fallait ensuite étaler les algues afin qu’elles sèchent par l’action du soleil et du vent. Les jours de grand soleil, les algues sèches, placées dans les fours à goémons et disposées sur un lit de branchages enflammés, étaient brûlées afin d’en faire des cendres. Il fallait cinq à six tonnes de goémons frais pour obtenir 200 kg de soude. Une dizaine de fours à goémons sont encore visibles de nos jours.

En 1789, le chimiste Le Blanc trouve un procédé de fabrication industrielle du carbonate de sodium (soude) mettant un terme au privilège des fours à goémons. Mais, en 1811, Bertrand Courtois, découvre un nouveau produit fabriqué à partie des cendres de goémons : l’iode. Préconisée par les médecins, l’iode redonne un souffle à l’industrie goémonière. La première usine d’iode voit alors le jour au Conquet en 1823.

Plus tard, les procédés de fabrication industrielle font peu à peu disparaître les étapes du séchage et du brûlage. Avec ces usines, la production n’est plus dépendante de la météo. Ainsi, à Landéda, deux usines à goémons voient le jour, l’usine de La Palue et l’usine de Saint Antoine.

Les usines de la Palue et de Saint-Antoine

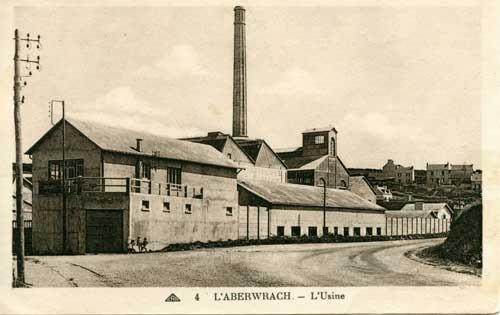

Ce sont les frères Glaizot qui sont à l’origine de l’usine de la Palue. Arrivés en Bretagne par la côte nord, Gustave Glaizot voit en l’Aber Wrac’h un site idéal. En 1872, les deux frères vont ainsi édifier une usine de traitement à goémons, pour la fabrication de l’iode et de ces dérivés. Cette usine a ainsi pu faire vivre les goémoniers jusque dans les années 1960 grâce à sa modernisation.

Mise en route en 1930, l’usine Saint-Antoine était à l’époque à la pointe de la technologie. Elle permettait de transformer le goémon, en algatine. L’algatine est un additif alimentaire créer à partir d’algues, qui sert notamment à la fabrication d’engrais agricoles, de pâtes, de moutarde et de produits chimiques. Cependant, à peine cinq ans plus tard, l’usine commence à s’essouffler. Puis les difficultés à s’alimenter en eau douce, les plaintes des ostréiculteurs en raison des rejets en mer et la concurrence étrangère mèneront l’usine Saint-Antoine vers la fermeture judiciaire. Elle fut ensuite transformée en abri de bateau avant d’être réquisitionnée pour le montage d’avions. Les allemands finiront par mettre le bâtiment hors fonction puis ils y implanteront des logements pour les ouvriers du mur de l’Atlantique. L’usine sera finalement vendue en 1979 et au début du 21ème siècle, les propriétaires décidèrent d’abattre la haute cheminée qui sera détruite après 3 dynamitages.

Commune de Landéda