Un château parlementaire ?

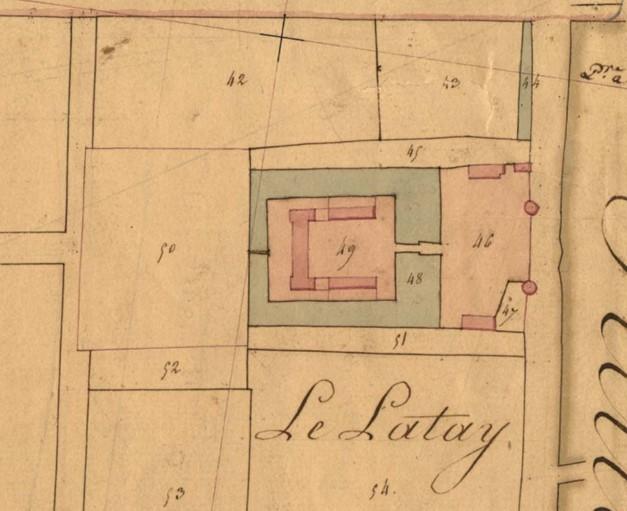

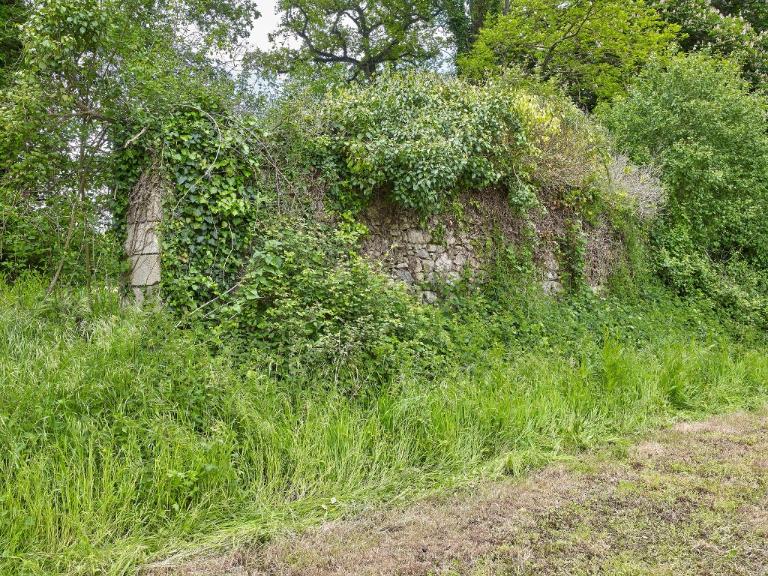

Le château du Latay, bien qu’il soit aujourd'hui disparu, fait partie des châteaux parlementaires des Côtes-d'Armor. Il a abrité deux membres du Parlement de Bretagne : Pierre de Saint-Pern et Louis Célestin de Saint-Pern. Pierre de Saint-Pern, conseiller de 1663 à 1698 et président des Enquêtes de 1679 à 1698, est le fils de Jean de Saint-Pern, chevalier et seigneur du Latay, et maitre des Comptes de Bretagne. Il est mort le 27 mai 1635 au château, ce qui montre son attachement à cette résidence. Son fils, Louis-Célestin de Saint-Pern, est né au château en novembre 1685. Bien qu'il était destiné à l'ordre de Malte, il doit renoncer à sa vocation religieuse à la mort de son frère aîné et entrer au Parlement. Il meurt en 1698 à Rennes. Moins attaché au château que son père, il épouse François-Gilette de Kersauzon, issue d'une famille du milieu parlementaire. Louis-Célestin est le dernier parlementaire direct de la famille de Saint-Pern. Ses descendants resteront liés au milieu parlementaire par des alliances, mais son fils ne deviendra pas parlementaire. Il épousera cependant Jeanne, fille du président à mortier Charles-René de Cornulier. Sa fille, Marie-Anne-Céleste, épousera Jean-Baptiste-Marie-Anne-Regnault Le Vicomte de la Houssaye, un membre du cercle des mortiers (catégorie de magistrats au sein du Parlement). Ainsi, la famille de Saint-Pern du Latay demeure ancrée dans les rangs les plus élevés du Parlement de Bretagne, notamment grâce aux alliances avec des familles influentes comme les Le Cornulier ou les Le Vicomte.

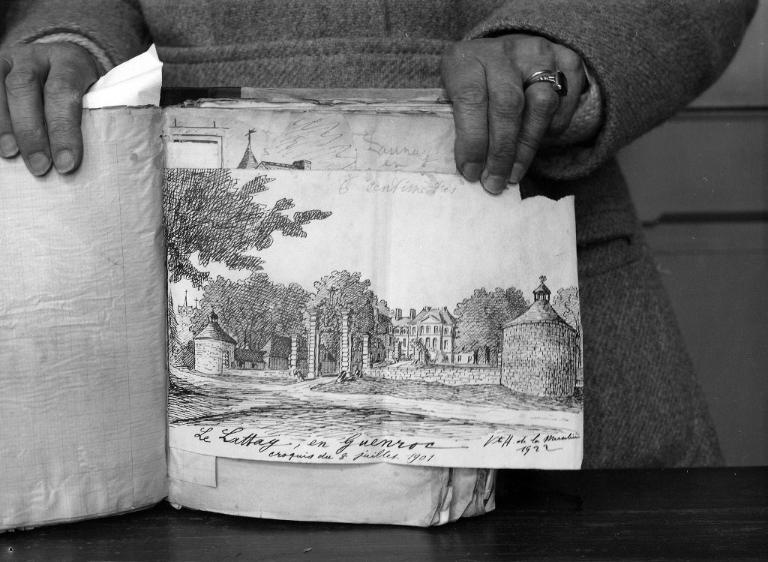

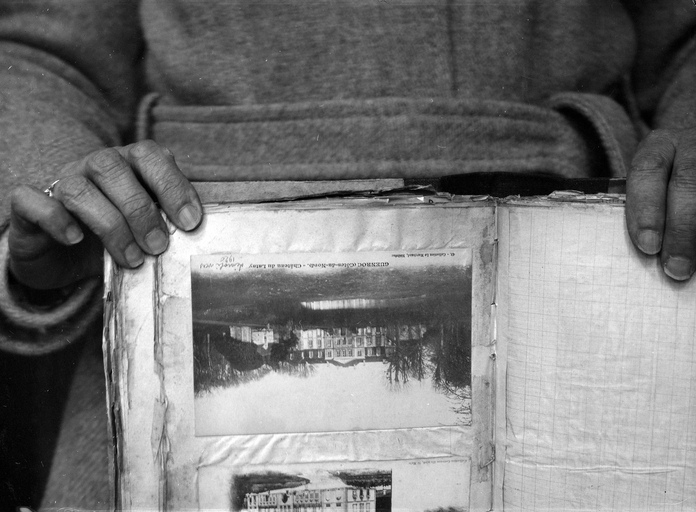

L'hypothèse de l'architecte du Latay

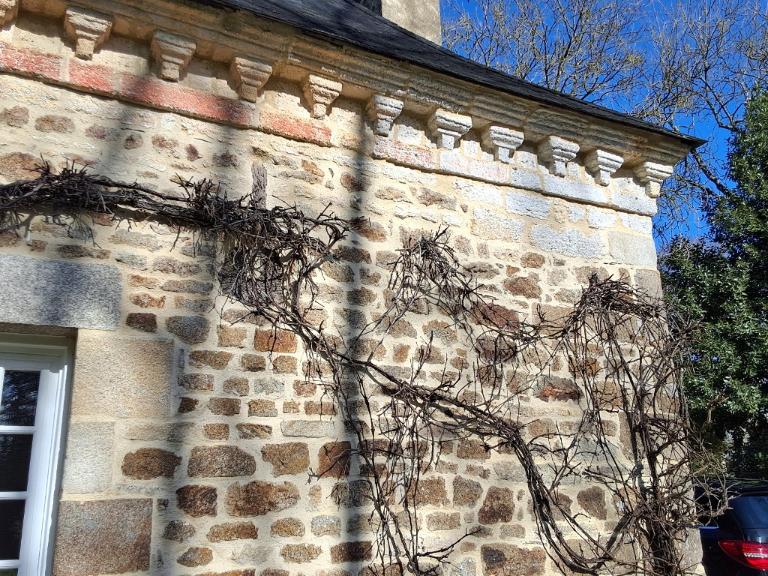

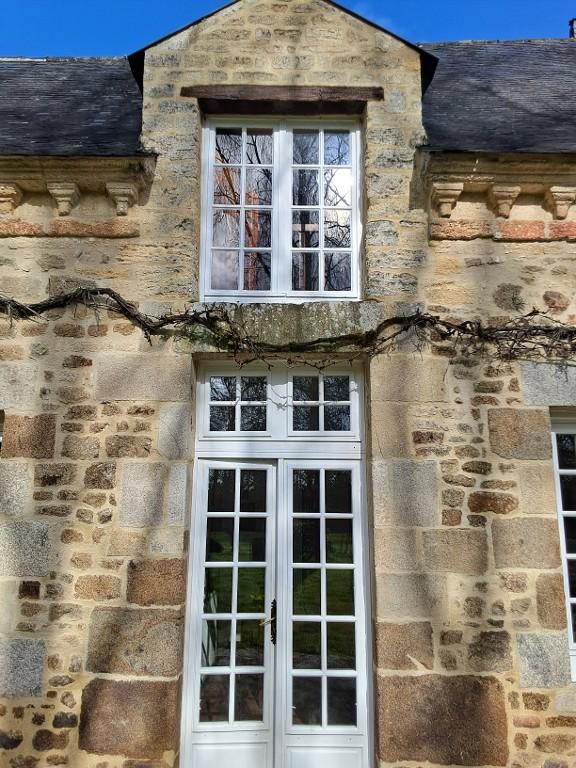

Après une analyse approfondie des formes et du style de l’ancien château du Latay, il est possible de supposer que ce dernier pourrait être l’œuvre du Commandeur de Brilhac. En effet, les caractéristiques architecturales observées – telles que les proportions et la forme de l'édifice, le nombre de niveaux et le choix de lucarnes en plein cintre – correspondent à des choix stylistiques qui semblent se rapprocher de ceux utilisés par ce commandant. Bien que cette attribution ne repose pas sur une certitude historique, l’étude minutieuse du bâti permet de formuler cette hypothèse sur la base des similitudes notées avec d’autres réalisations de l’époque comme le château de la Houssaye (Quessoy), de Boisgelin (Pléhédel) et de Tregranteur (Guégon).

Le Commandeur de Brilhac c'est le surnom donné à l'architecte, surnom qui devient sa signature (C.D.B). Il est le fils de Pierre de Brilhac, premier président du Parlement de Bretagne. Il cadet de la famille, c'est pourquoi il suit la voie traditionnelle des familles nobiliaires en devenant clerc. Sa carrière est brillante : il devient commandeur de Saint-Lazare, prêtre, bachelier de la Sorbonne, vicaire général de Poitiers et abbé de Saint-Jean-des-Près en 1731. Il est également prieur de Saint-Nicolas de Josselin et protonotaire apostolique. Son rôle est particulièrement notable en tant que commissaire des États de Bretagne de 1757 à 1773. Parallèlement à ses fonctions ecclésiastiques et administratives, René-Anne-Hyppolite de Brilhac est également reconnu pour son intérêt et ses compétences dans l'architecture, qu'il exerce pendant son temps libre, lui conférant le surnom "d'architecte amateur". Il est par ailleurs parrain d’une cloche à Mohon en 1766 et vicaire général de Saint-Malo sous Mgr Des Laurents. Ainsi, il a exercé ses fonctions d'architecte pendant la période de construction du château du Latay (1750-1770). Bien qu'il réside souvent à Paris ou à Rennes, il mène ses projets architecturaux distance. Dans une lettre du 14 juin 1756 adressée à sa sœur, Marie-Anne-Geneviève de Brilhac, il mentionne la rénovation du trumeau du château du Restmeur à Guingamp, appartenant à sa nièce, Françoise-Geneviève de la Bourgneuf. Cet élément témoigne de son activité dans la région dès 1756. Plusieurs plans signés par le commandeur, comme un devis pour le château de la Bintinaye en 1773, des plans pour le château de Cucé en 1776 et celui de la Baratière en 1762, montrent son implication dans des projets architecturaux pendant une vingtaine d'année. Période qui coïncide avec la construction du château du Latay (entre 1750 et 1769). De plus, son cercle familial et amical, dont son père Pierre de Brilhac, a souvent été lié aux membres du Parlement de Bretagne, ce qui renforce l'idée qu'il ait pu œuvrer pour le château du Latay. Bien que Pierre-Placide de Saint-Pern, commanditaire du château, n’est pas parlementaire, il côtoie également ce milieu.

Les styles et conceptions du château du Latay rappellent beaucoup ceux d’autres châteaux réalisés par cet architecte, comme le château de Trégranteur (Guégon, Morbihan) et le château de Boisgelin (Pléhédel, Côtes-d’Armor). Les châteaux, classiques dans leur style, qu’il réalise appartiennent également à des familles éminentes du Parlement de Bretagne, telles que les Boisgelin, les Le Prestre de Châteaugiron et désormais les Saint-Pern.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.