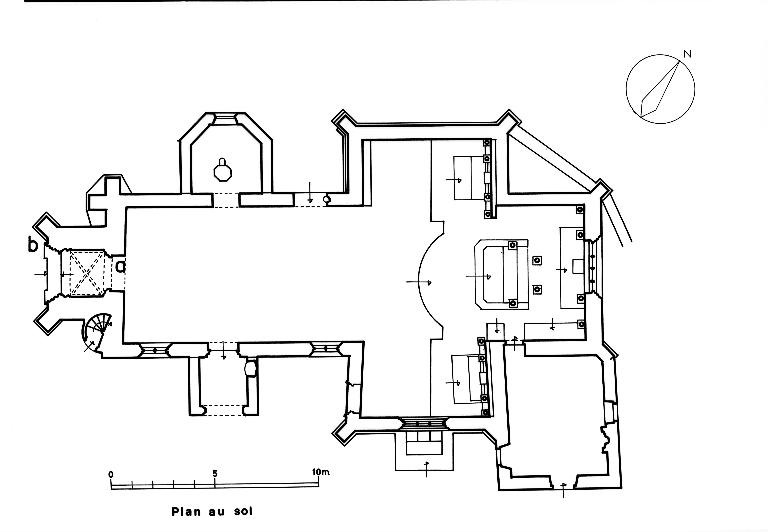

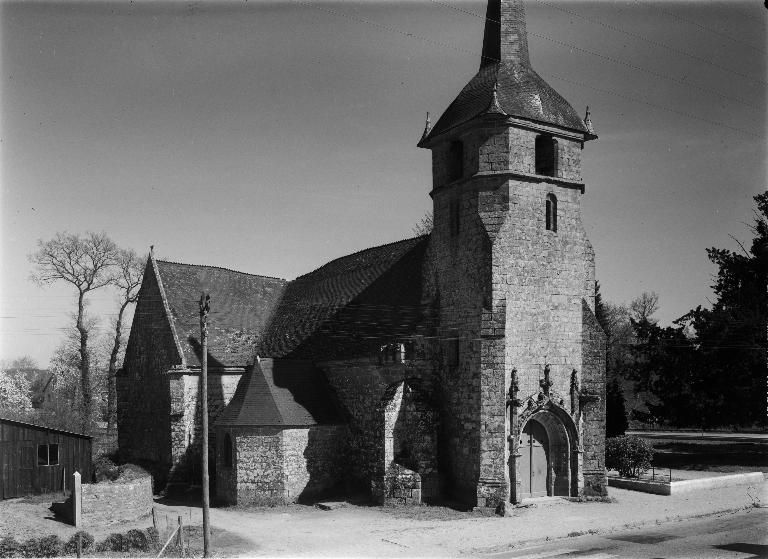

L'église Saint-Mériadec présente un plan en croix latine à transept débordant et chevet plat. L'ouest de l'édifice est marqué par un imposant clocher porche flanqué à l'est par un escalier à vis demi-hors-oeuvre. De part et d'autre de la nef, le plan est marqué au nord par l'abside polygonale à trois pans des fonts baptismaux et au sud par un porche sur plan carré protégeant l'entrée principale de la chapelle. Enfin, dans l'angle formé par le bras sud du transept et le chevet, la sacristie sur plan carré également, est le quatrième espace en saillie greffé au plan d'origine en croix latine.

L’édifice est entièrement fait de pierre de taille de granite en grand appareil. Seule la sacristie a reçu un traitement différent, incluant des pierres de taille en granite au pourtour des fenêtres et des portes, tandis que le plein des murs présente un appareillage irrégulier, alternant entre pierre de taille de schiste bleu et moellons de granite.

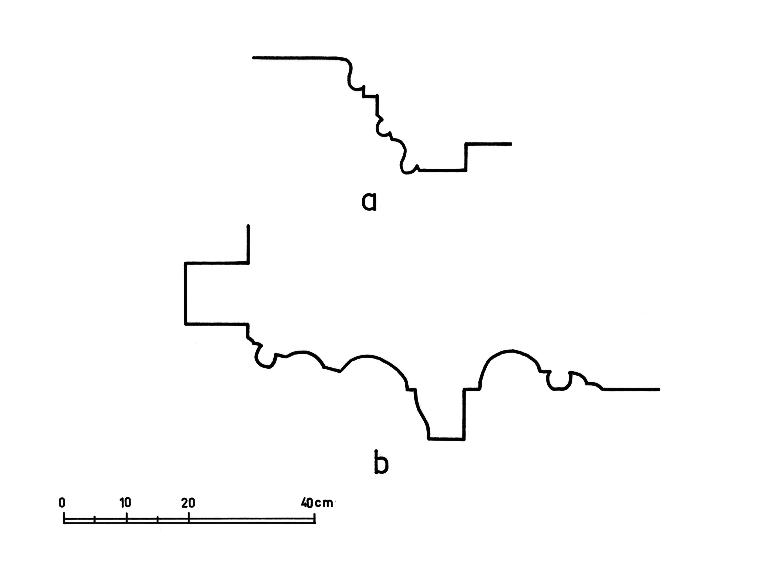

L'église est faite d'un unique niveau d'élévation et présente pour cela peu de modénatures. Une moulure à quelques centimètres au dessus du sol définit le soubassement légèrement saillant de l'édifice, dont la hauteur n'est pas régulière. Il présente même un fort décrochement sur la façade nord du transept.

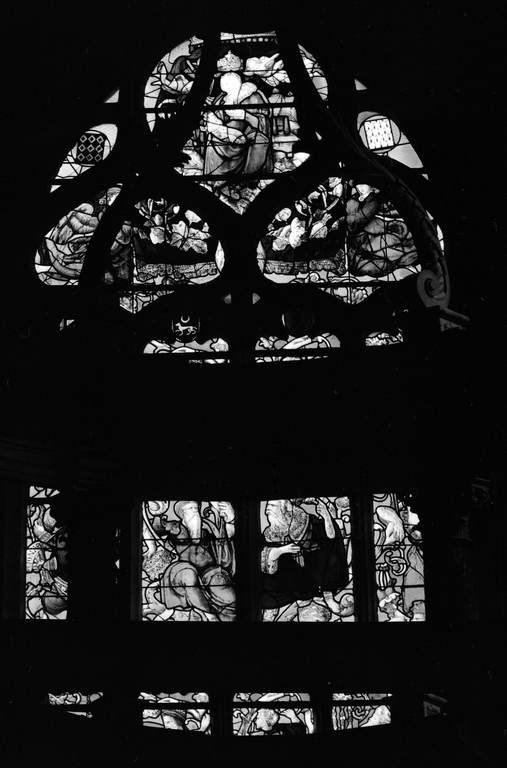

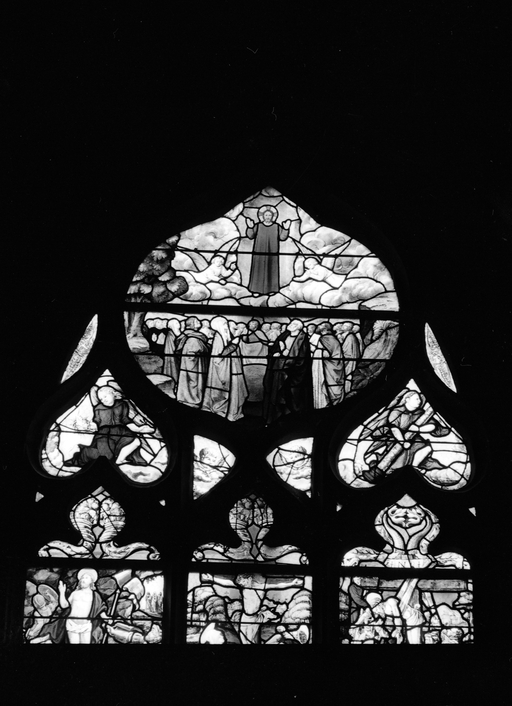

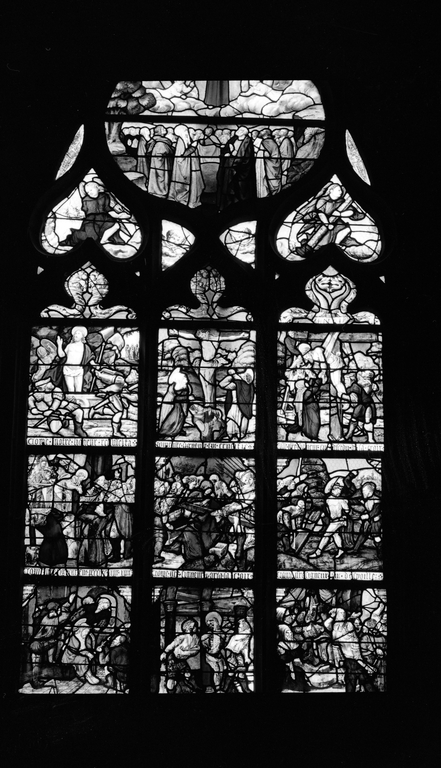

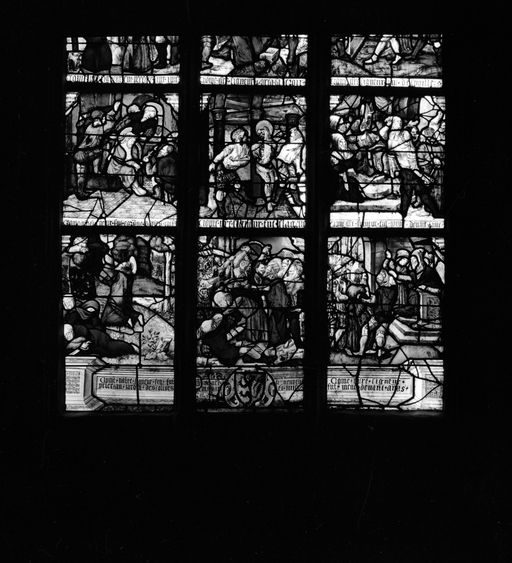

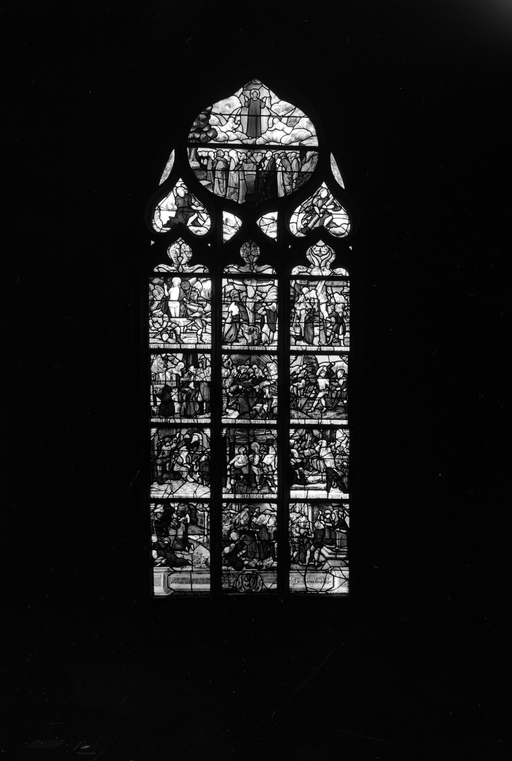

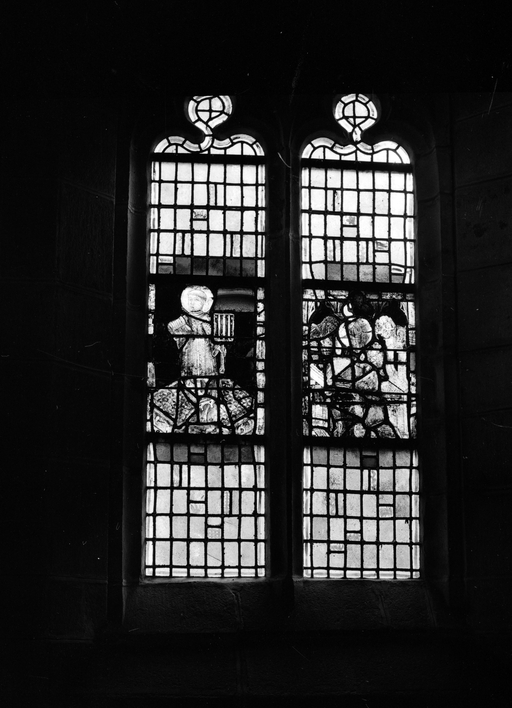

Au sommet du mur, quelques centimètres avant la toiture, une autre corniche court tout autour de l'édifice. Entre ces deux lignes horizontales quatre baies ont été percés, occupant presque toute la hauteur de l'élévation, offrant ainsi un éclairage abondant à l'intérieur de l'église. Deux d'entre elles sont percées dans le mur sud de la nef, de part et d'autre du porche. Elles sont inscrites dans un arc brisé et dotées de remplages gothique flamboyant. Ces derniers sont composés chacun de deux lancettes trilobées, surmontées de 3 soufflets. La baie percée dans le pignon sud du transept méridional est particulièrement haute. Elle occupe les trois quart de l'élévation. Son remplage reprend et développe le motif des baies de la nef avec trois lancettes trilobées, mouchettes et soufflets. Enfin, la maitresse vitre percée dans le pignon du chevet pousse le modèle à son paroxysme avec quatre lancettes trilobées, sommées de soufflets et mouchettes. Si la façade septentrionale ne possède plus aujourd'hui qu'une petite baie cintrée, percée dans le mur nord des fonts baptismaux, elle a probablement été dotée d'une ouverture dans le mur oriental du transept. La disposition actuelle des pierres rend le percement visible.

Aux angles de l'édifice, de solides contreforts flanquent les pignons de la façade ouest, des bras du transept et du chevet. Positionnés à l'oblique, non pas dans le prolongement des murs, ils confèrent une bonne stabilité à l'église. Le contrefort situé à l'est du pignon sud du transept est doté d'un système interne d'écoulement des eaux. Elles sont évacuées à mi-hauteur par une gargouille non-figurative. Par ailleurs, le sommet du contrefort nord de la façade ouest est orné de sculptures zoomorphes en haut relief. Se distinguent trois figures de gauche à droite. Un chien la queue entre les pattes, porte au dessus de la tête, avec ses pattes avant, un objet aujourd'hui disparu. Une tête d'animal aux oreilles pointues tire la langue. Le troisième animal est trop endommagé pour être identifié.

Par ailleurs le clocher est doté d'un niveau supplémentaire par rapport à l'ensemble de l'édifice. Sa silhouette s'affine à mesure qu'il s'élève. Les deux contreforts ouest de la tour sont très saillant jusqu'à mi-hauteur puis deviennent moins épais au troisième quart de l'élévation et disparaissent tout à fait au niveau de la cage des cloches. La tour passe ainsi progressivement d'un plan carré à un plan octogonal dans la dernière partie de l'élévation. La massivité de la base du clocher est contrebalancée par la finesse du portail ouest, de style gothique flamboyant. La porte en bois s'inscrit dans un arc en plein cintre à multiples voussures, ornées de sculptures à motifs végétaux : feuilles et glands. L'ensemble s'inscrit au sein d'un arc en accolade dont les rampants sont également ornés de motifs de feuillages. Les pinacles de part et d'autre du portail et le fleuron au sommet de l'arc confèrent au portail sa dynamique verticale, en écho à la flèche du clocher.

Participant à l'ornementation du portail ouest, deux gargouilles zoomorphes sont sculptées entre les pinacles du portail ouest et l'oblique des contreforts.

Mis à part le portail, la partie basse du clocher ne présente que très peu d'ouvertures. Seuls trois fenestrons apportent un peu de lumière : un au nord sur le deuxième quart de l'élévation et deux au troisième niveau, percés au nord et à l'ouest.

Le dernier quart de l’élévation correspond à la cage des cloches. Sa hauteur est comprise entre deux corniches définissant également la hauteur de trois baies à l'ouest, au nord et à l'est. Ces dernières rendent les cloches visibles et améliorent la diffusion du son. Elles sont rectangulaires et dotées de linteau sur coussinets. L'accès aux parties hautes du clocher s'effectue par une tourelle d'escalier percée au rez-de chaussée d'une porte en bois rectangulaire donnant sur rue. L'éclairage de la cage d'escalier est assurée par quatre autres fenestrons. L'ensemble est couvert par une toiture d'ardoise en poivrière pour la tour d'escalier et par une imposante flèche charpentée également couverte d'ardoise pour le clocher. Cette dernière est posée sur une base carrée dont chaque angle est orné d'un épis de faitage en zinc. Le sommet de la flèche quant à lui est orné d'une croix et d'un coq en métal également.

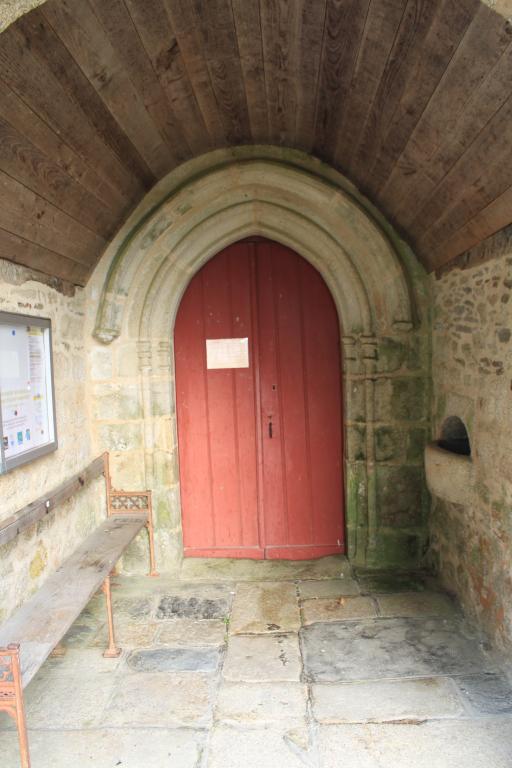

L'accès à l'église le plus courant s'opère par le porche sud. Ce dernier est d'une grande sobriété. Le pignon sud porte la date de 1846 et supporte une petite croix de pierre. Il s'ouvre depuis le placître par un grand arc en anse de panier donnant accès à un sas étroit dont les murs sont en moellons de granit. L'espace intérieur du porche est sommés d'une voute plein cintre lambrissée. Dans l'épaisseur de la paroi est est aménagé un bénitier, dont l'ouverture est cintrée et la cuve en légère saillie.

L'ensemble donne accès à une porte en bois inscrite au sein d'un arc brisé, dont les voussures sont dépourvues de sculptures. Elles reposent sur de fines colonnes dotées de petits chapiteaux moulurés. La voussure extérieure repose quant à elle sur des consoles dont la taille est proportionnelle aux chapiteaux précédemment décrits.

Une autre porte de cette façade sud permet d'entrer dans l'église. Elle est percée dans la paroi ouest du transept et présente des ornements de style gothique flamboyant, rappelant le portail ouest. Quelques différences sont cependant à noter. La porte de bois s'inscrit dans un arc brisé dont les voussures retombent sur de petites colonnettes circulaires à chapiteaux sculptés de motifs de feuilles. Par ailleurs, la pierre sculptée au sommet de l'arc en accolade n'est pas un fleuron mais une forme géométrique. Au dessus de la porte, une corniche est présente sur toute la longueur du mur.

Deux autres accès à l'église sont possibles par une porte rectangulaire percée dans le pignon sud de la sacristie, et par une porte cintrée au nord, entre le bras du transept et les fonts baptismaux.

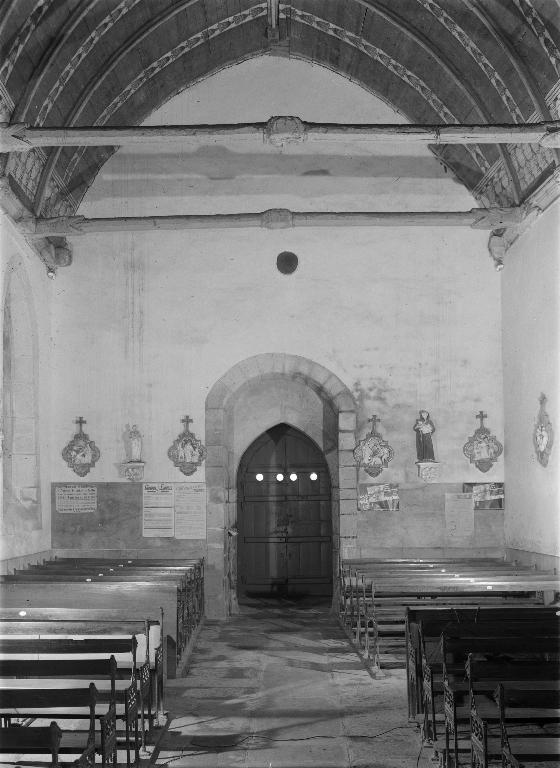

A l'intérieur de l'église, d'ouest en est, se distinguent six espaces. La pièce quadrangulaire au rez-de chaussée du clocher porche se caractérise par sa sobriété et son dépouillement. Les pierres de granite sont apparentes. Un arc brisé ouvre à l'est vers la nef. Il est composé de 3 voussures reposant sur de fines colonnettes à chapiteaux moulurés. L'ensemble est couvert d'une voute d'ogive quadripartite dotée d'une massive clé de voute circulaire et de nervures particulièrement saillantes. Deux discrets percements dans les voutains nord et sud laissaient passer les cordes pour actionner les cloches.

En pénétrant dans la nef, l'enduit de chaux couvrant les murs rend l'espace particulièrement lumineux. Seules les pierres de taille en granit sont apparentes autour des portes et des baies. Les pierres autour de l'arc donnant vers les fonts baptismaux se devinent sous un simple badigeon de chaux. la voute lambrissée et peinte qui couvre entièrement l'édifice forme dans la nef un berceau légèrement brisé, tenu par d'épais entrais sculptés.

Photographe