Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, La Chèze

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

-

Kervot ClémentKervot ClémentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Chèze (La)

-

Hydrographies

Le Lié

-

Commune

La Chèze

-

Adresse

rue du Château

-

Cadastre

OB

630

-

Dénominationschâteau fort, demeure

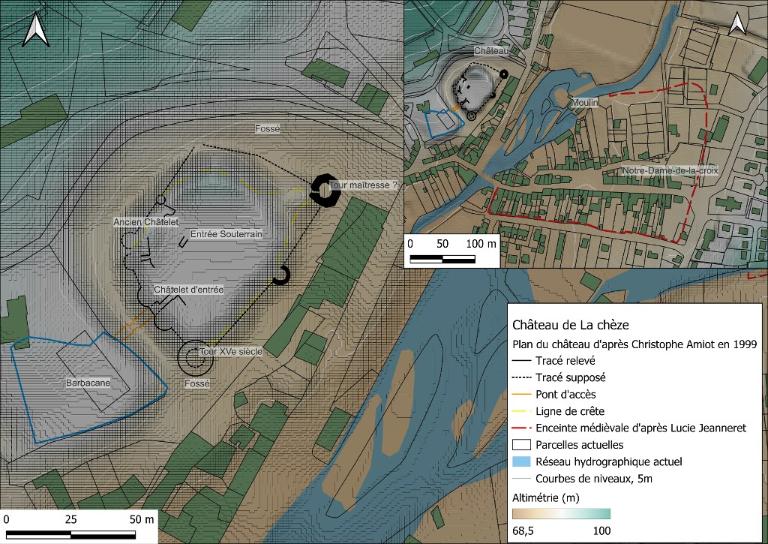

Situé au carrefour de plusieurs chemins, contrôlant un gué sur la Lié, le château de La Chèze est implanté un éperon rocheux. Sa création au 12 siècle est attribuée à Eudon II de Porhoët. Entre le 13e et le 15e siècle, la forteresse, modifiée par Olivier de Clisson puis par Jean II de Rohan qui y épouse Marie de Bretagne, fille du duc François Ier de Bretagne, devient une demeure de qualité. Remployé à la fin du 16e siècle durant la Guerre de la Ligue, le château est démantelé une première fois dans la première moitié du 17e siècle puis au 18e siècle.

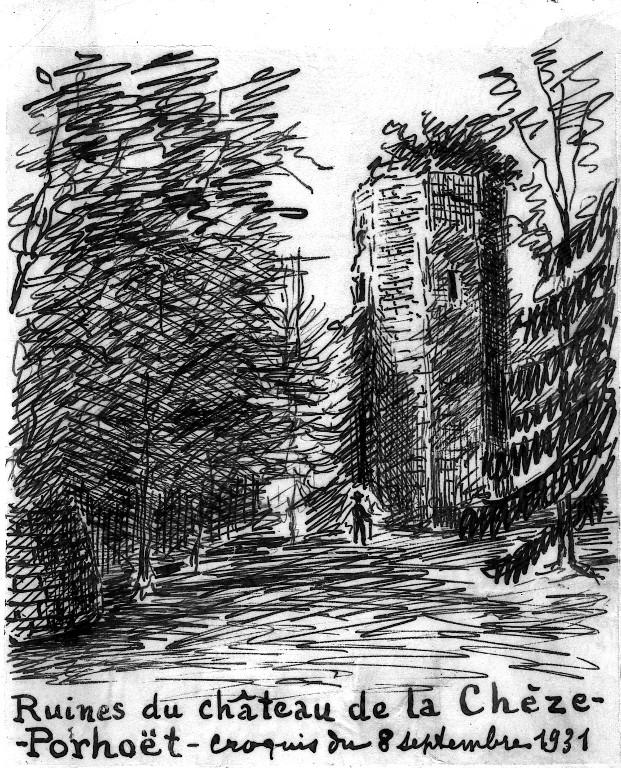

Du château fort de la Chèze subsistent quelques pans de courtines et au moins cinq tours (sept si l’on compte le massif ruiniforme de la porterie ouest) : la tour de plan octogonal située au nord-est conserve sa hauteur maçonnée d’origine. Après des travaux d'urgence en 2015, cette dernière a été restaurée en 2017 et 2018 : ses parties hautes comprenant consoles de mâchicoulis et chemin de ronde crénelé en bois sont des créations. Un souterrain relie la cour du château à une poterne découchant au sud-ouest dans le fossé.

Depuis 1979, le château appartient à la commune de La Chèze. Les fossés ont été transformés en promenade. Une association a été créée en 2005 pour la sauvegarde et l’animation du château.

Le château de la Chèze est mentionné sur la Carte archéologique nationale depuis 1983 : il est protégé au titre des Monuments historiques en 2005. Une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2015.

Créé en 1995 dans le cadre de l'Inventaire topographique de la commune de La Chèze, ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été mis à jour en 2025 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires (Châteaux forts et demeures fortifiées du Moyen Âge dans le territoire du département des Côtes-d'Armor). L’étude du site profite de l’expertise de Clément Kervot, étudiant en archéologie en stage au service de l’Inventaire du patrimoine culturel.

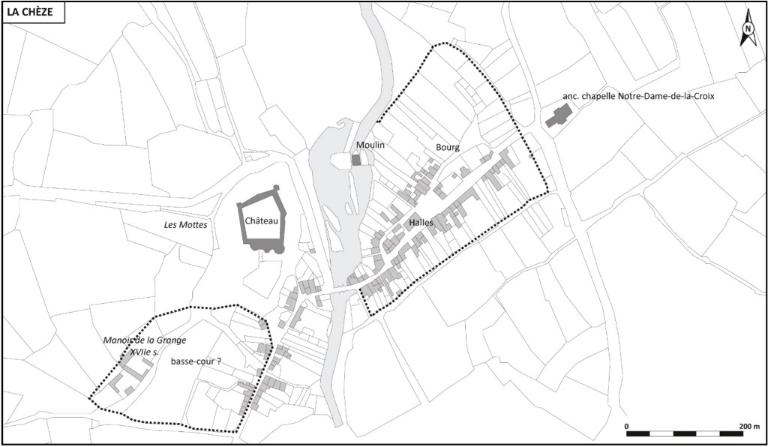

Implanté stratégiquement sur la rive ouest du Lié au carrefour de plusieurs chemins (Plémet - Rohan ; La Trinité-Porhoët - Loudéac ; Josselin - Loudéac), le château de la Chèze contrôle le franchissement d’un gué. Il est réputé avoir été fondé au milieu du 12e siècle par Eudon II de Porhoët. Lors du partage du comté de Porhoët à la mort d’Eudon III, la seigneurie de la Chèze revient à sa deuxième fille, Eléonore (Aliénor) de Porhoët, qui épouse Alain V de Rohan (1205-1243).

La forteresse de la Chèze est mentionnée en 1241. Sur l’autre rive du Lié, l’agglomération de la Chèze abrite en 1267 des "bourgeois".

Pendant la Guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), le château est assiégé par les Anglais.

En 1370, Olivier de Clisson (1336-1407), grand seigneur breton, connétable de France, devient seigneur de la Chèze. Il marie sa fille Béatrix à Alain VIII de Rohan (1355-1429) qui fait du château de la Chèze sa résidence principale et y reçoit l’hommage de ses vassaux.

S’en suit Alain IX de Rohan (1382-1462) qui reçoit en 1455 du duc Pierre II l'autorisation de lever durant quatre ans un billot pour "que les villes-chasteaux d’iceluy, indigentes reparacion, soient deuement reparées, ...et en soint ainsi que les chasteaulx et places de Jocelin et de la Chese… desirans icelles place estre mises et maintenues en suffisantes reparacions et garnies d’artilleries pour la tuicion d’iecelle et de tout le bien publique de nostre pay...".

Son fils Jean II de Rohan (1452-1516) épouse en 1461, au château de la Chèze, Marie de Bretagne, fille du duc François Ier de Bretagne. Lors de la Guerre de Bretagne (1465-1491), le château est plusieurs fois assiégé. Jean II de Rohan qui a pris le parti du roi de France est obligé de fuir. En 1488, l’armée du duc de Bretagne, commandée par le maréchal de Rieux, investit le château. En 1495, le roi Charles VIII autorise un droit de billot pendant cinq ans pour que Jean II de Rohan puisse reconstruire ses châteaux.

Durant la Guerre de la Ligue (1588-1598), le château est occupé par les troupes de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur.

Suite à la rébellion protestante d’Henri de Rohan (1579-1638), un premier démantèlement du château débute en 1629 sur ordre du cardinal Richelieu, mais celui-ci est stoppé par grâce royale.

En 1743, le château sert de carrière : les pierres du château sont utilisées pour la reconstruction de l’église de Loudéac et des maisons.

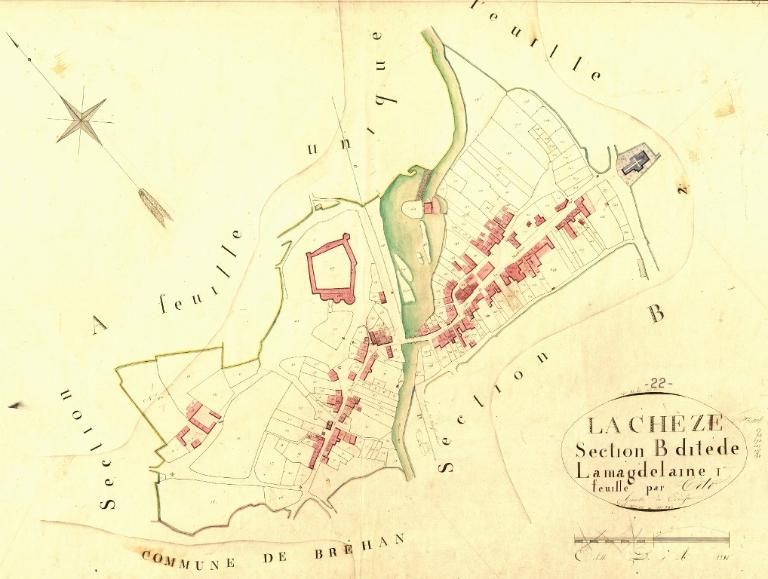

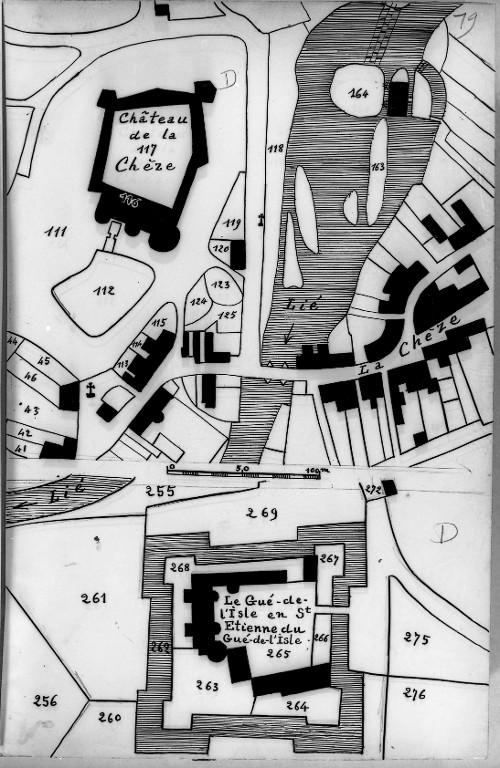

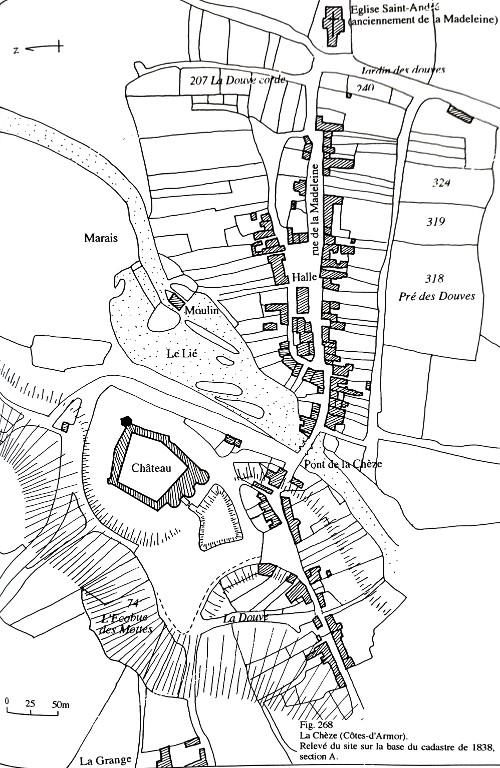

Le cadastre parcellaire de 1830 figure le château.

Vendu par la famille Thomas de La Pintière, le château est acquis par la commune de La Chèze en 1979.

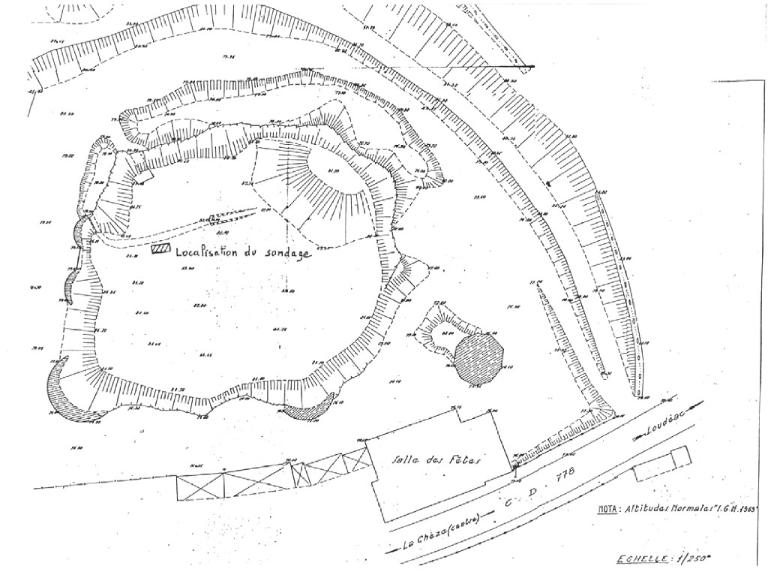

En 1983, un sondage archéologique est réalisé dans la cour du château non loin du débouché du souterrain sous la direction de Patrick Grueau.

En 2005 est créée l’association pour la sauvegarde et l’animation du château de la Chèze.

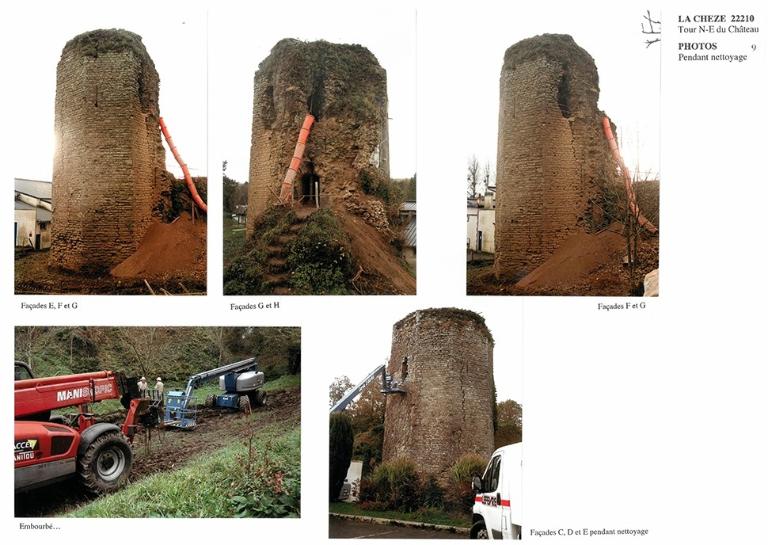

En 2015, la tour menaçant de s’effondrer sur la salle des fêtes, des travaux d’urgence sont lancés sous la direction de l’architecte Goas-Straaijer. Dans ce cadre, la tour est dévégétalisée par l’entreprise Lefèvre.

En 2016, après une demande de "don de pierre", l'intercommunalité et la mairie organisent un chantier international avec des bénévoles pour consolider la base de la tour.

En 2017 et 2018, la tour nord-est est restaurée par l’entreprise Lefèvre sous la direction de Christophe Batard, architecte en chef des monuments historiques et le contrôle de la Direction régionale des Affaires culturelles de Bretagne.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle

- Secondaire : 15e siècle

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

de Porhoët Eudon IIcommanditaire attribution par travaux historiquesde Porhoët Eudon IICliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

de Clisson Olivier V , dit(e) Le Boucherpersonnage célèbre attribution par travaux historiquesde Clisson Olivier VCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

de Rohan Jean IIcommanditaire attribution par source, attribution par travaux historiquesde Rohan Jean IICliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Une implantation stratégique

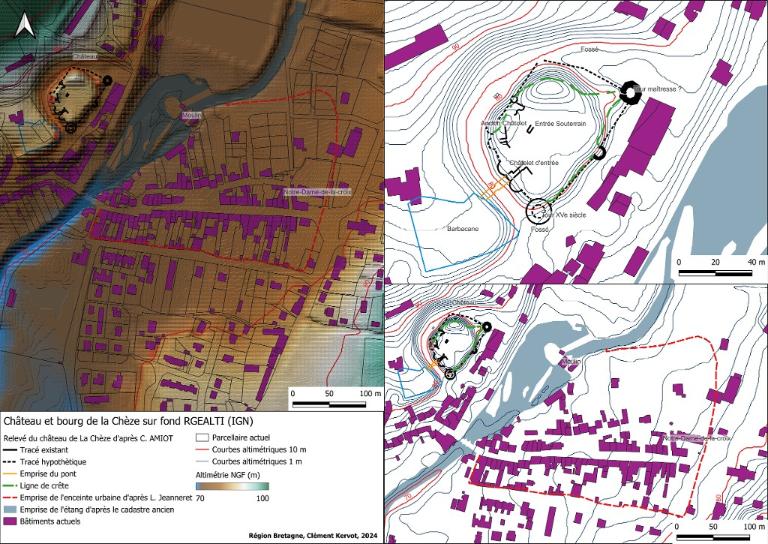

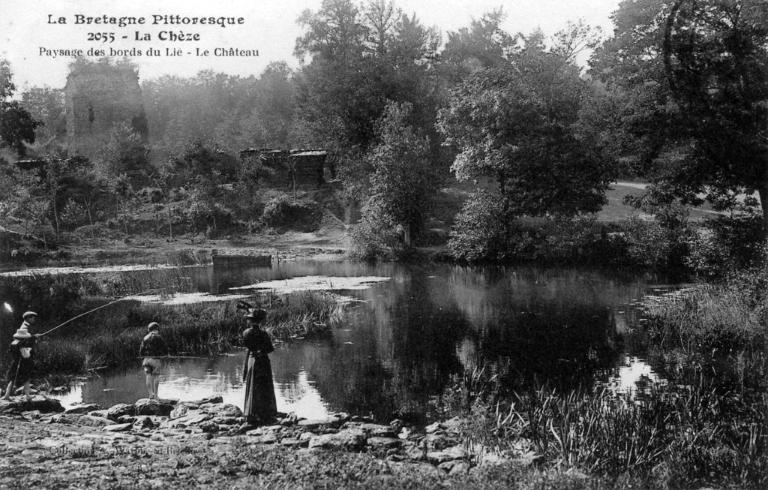

Le château de la Chèze est situé sur la rive occidentale de la rivière du Lié à la limite nord-ouest du bourg de La Chèze. A proximité se trouve un moulin à eau et son étang.

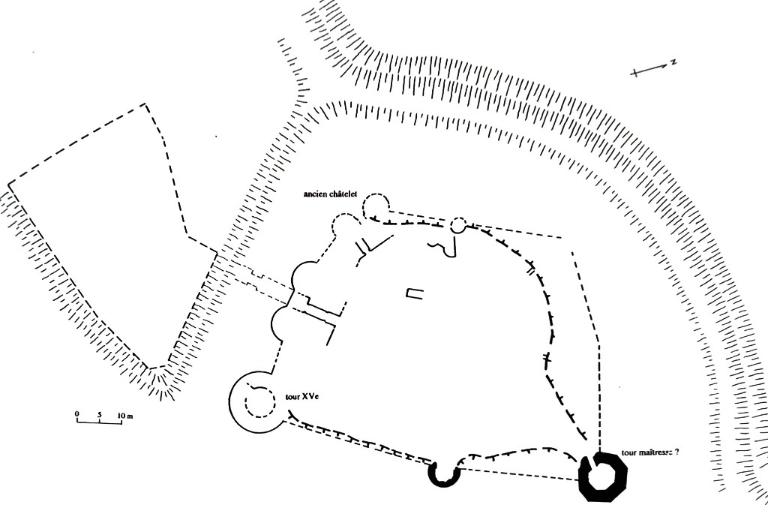

Le château occupe un massif rocheux dérocté et retravaillé pour laisser place à des escarpements verticaux de quelques mètres à une dizaine de mètre par endroit sur lesquels reposent les fondations des courtines. Au nord-ouest, le château est dominé par des hauteurs, mais ces dernières masquent le fossé. Partiellement comblé, le fossé était sans doute à l’origine alimenté en eau par la rivière : il est devenu une promenade.

Si le château est envahi par la végétation, cinq tours demeurent visibles et particulièrement la tour nord-est. La taille de l’enceinte peut être estimée à 90 m de longueur (front est) pour 60 m de largeur environ avec un périmètre de 225 m de longueur (estimation). Dans la cour sont encore visibles des vestiges de bâtiment.

La tour nord-est

Cette tour, située au nord-est du château, est implantée en saillie par rapport à l’enceinte. De plan octogonal, montée en maçonnerie de moellon de schiste, elle mesure près de 17 m de hauteur. Elle comporte des archères sur au moins deux niveaux. Sur ses faces sud-ouest et ouest-nord-ouest, se voient les vestiges des courtines du château. Ces dernières affichent en partie supérieure un profil vertical et en partie basse, un profil fortement taluté (celle du sud a été remontée).

La tour est constituée d’au moins trois niveaux : le niveau le plus bas accueillait une salle voûtée (comblée). Le deuxième niveau, de plan circulaire et vouté dessert une série de quatre archères à fente droite. Le troisième niveau comportait au centre une salle entourée d’un chemin de ronde sur mâchicoulis. La circulation verticale se faisait par une tourelle abritant un escalier à vis (disparu).

Envahie par la végétation et lézardée de bas en haut en plusieurs points (voir les photographies sur la page de la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français), la tour a été dévégétalisée, partiellement vidée et restaurée (2015 ; 2017-2018). D’après les observations, la tour - chemisée - comporte deux époques de construction (voir en annexe, l’historique de la tour).

Sa partie haute : consoles de mâchicoulis à trois ressauts et chemin de ronde crénelé en bois percé d’archères a été créée. L’archère sud a été fortement restaurée.

La tour est

Située sur le front est du château, cette tour de forme semi-circulaire à base tronconique est accolée à la paroi rocheuse (voir la photographie de la tour débroussaillée en 2013 sur Wikimedia Commons). Montée en moellon et pierre de taille de schiste, elle est dissimulée par la végétation (2024).

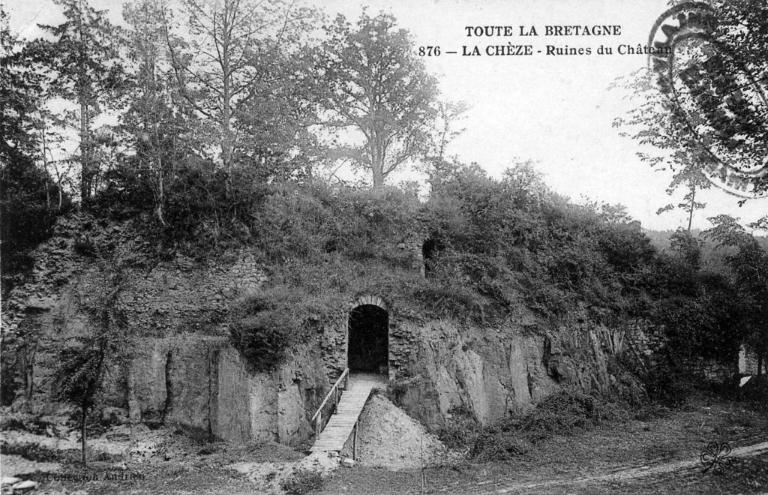

Le front sud-ouest : châtelet d’entrée et tour sud

Les deux tours sud-ouest forment le châtelet d’entrée qui constituait l'accès principal du château (voir la photographie des deux bases de tours débroussaillées en 2013 sur Wikimedia Commons). Un massif de maçonnerie témoigne des restes de la culée qui recevait le pont-levis. La tour ouest du châtelet est percée à sa base d’une poterne qui rejoint la cour du château via un souterrain taillé dans le massif rocheux aboutissant à un escalier surmonté d’une voûte en berceau.

De plan circulaire avec 14 m de diamètre environ, la tour d'angle sud est particulièrement imposante, mais seule sa base tronconique ornée d’un bandeau mouluré subsiste. Cette partie est construite en pierre de taille de schiste bien appareillée (voir la photographie de la tour débroussaillée en 2017 sur Wikimedia Commons).

La porte ouest

Cette porterie est située à hauteur de la promenade, elle est constituée d’une seule porte voûtée en plein cintre, édifiée en moellon de schiste et débouchant sur un escalier (voir la photographie de la porterie débroussaillée en 2013 sur Wikimedia Commons). L’escalier débouche sur un imposant massif de maçonnerie et la circulation se fait par un étroit couloir sur la droite de ce dernier. La finalité défensive de l’ouvrage semble être attestée par ce couloir qui permet le passage d’un seul homme à la fois. La porterie est encore surmontée d'un important massif de maçonnerie, dont un couloir en plein cintre qui devait déboucher sur l’une des deux tours qui flanquaient l’entrée comme en témoignent les arrachements aujourd’hui dissimulés sous la végétation.

-

Murs

- schiste moellon

- schiste pierre de taille

-

État de conservationvestiges, mauvais état, restauré, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvresite archéologique

-

Éléments remarquablesdonjon, tour

-

Protectionsinscrit MH, 2005/09/26

-

Précisions sur la protection

Les ruines du château, à savoir les vestiges de la forteresse et les sols correspondant à son assiette constituant une réserve archéologique (cad. B 44a, 45, 630) : inscription par arrêté du 26 septembre 2005.

-

Référence MH

Le château de la Chèze est mentionné sur la Carte archéologique nationale depuis 1983 : une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2015.

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

- (c) Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

GRUEAU, Patrick. La Chèze (22). Fouille de sondage au château de la Chèze. Service régional de l'archéologie de Bretagne, novembre 1983, n. p.

-

FLOQUET, Ch. Châteaux et manoirs bretons des Rohan. Loudéac : Yves Salmon, 1989.

-

AMIOT, Christophe. Lignages et châteaux en Bretagne avant 1350. Rennes, thèse de doctorat d’histoire, dactyl., 4 vol., 1999.

-

MORIN, Stéphane. Trégor, Goëlo, Penthièvre. Le pouvoir des Comtes de Bretagne du 11e au 13e siècle. Rennes : Presses universitaires de Rennes, Société d’émulation des Côtes-d’Armor, 2010, 408 p.

https://books.openedition.org/pur/127983?lang=fr

-

JEANNERET Lucie. L'habitat fortifié et fossoyé dans le Vannetais et le Porhoët : étude de la structuration des pouvoirs et du peuplement au Moyen-Age (Xe-XIIIe siècles). Archéologie et Préhistoire. Université Rennes 2, 2016.

Périodiques

-

BIGNE DE VILLENEUVE, Paul (de la). "Monuments de l'architecture militaire dans les Côtes-du-Nord (châteaux et maisons fortes). Dissertation sur l'origine des évêchés de Saint-Brieuc et de Tréguier. Renseignements sur les artistes bretons, peintres-verriers de Rennes, architectes des 11e et 13e siècles". Bulletin archéologique de l'Association bretonne, Rennes, vol. 4, 1852.

p. 149-150

Documents multimédia

-

"Bretagne, Côtes-d’Armor (22) : La Chèze, Château" sur sauvegardeartfrancais.fr.

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/la-cheze-chateau/

Lien web

- Notice consacrée au château de La Chéze sur POP : la plateforme ouverte du patrimoine

- Fonds Joseph des Bouillons concernant le château de la Chèze conservé par les Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

- "Fouille de sondage au château de la Chèze" par Patrick Grueau, 1983

- Historique du château de la Chèze sur infobretagne.com (non sourcé)

- Article "Ruines du château de La Chèze" sur Wikipédia. L'encyclopédie libre

- "Bretagne, Côtes-d’Armor (22) : La Chèze, Château" sur sauvegardeartfrancais.fr

- La restauration du château de la Chèze sur Ulule (photographies)

- Vue des archères de la tour de plan octogonal sur Ulule (photographie)

Annexes

-

Dossier d'Inventaire du patrimoine de 1994 (Ducouret Jean-Pierre ; Tanguy-Schröer Judith, 1994)

-

Historique : la tour (texte publié sur la page de la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français : élément extrait de l’étude préalable à la restauration du château de la Chèze ?)

Chargée d'études Inventaire

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargée d'études Inventaire