Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

-

Lécuillier GuillaumeLécuillier GuillaumeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Plouaret

-

Hydrographies

Ruisseau dit du Château

Rivière Saint-Émilion

Etang de Beffou

-

Commune

Plougras

-

Lieu-dit

Ar Kastell,

Le Château

-

Cadastre

B

580

-

Dénominationschâteau fort, demeure

-

Destinationssentier

L’histoire du château du Beffou est liée à celle la seigneurie de Belle-Isle qui possède également son propre château. Au 12e siècle, Belle-Isle appartient aux comtes de Penthièvre issus de la maison de Rennes, de laquelle sont originaires les ducs de Bretagne au 11e et au 12e siècle. Les deux seigneuries sont détenues par les mêmes propriétaires jusqu’en 1586. Aucune mention du château ne semble apparaître, mais la seigneurie est désignée comme châtellenie au 14e siècle.

L’étude historique et archéologique, permet d’identifier un château - vraisemblablement implanté au moins depuis le 12e siècle - et une seigneurie dont la richesse repose sur le contrôle de deux économies majeures : la sylviculture et la métallurgie. Cette seigneurie est disputée au 15e siècle par les comtes de Penthièvre et les ducs de Bretagne avant d’être offerte au comte de Laval.

Le château de Beffou est mentionné sur la Carte archéologique nationale en 1985 : une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2015.

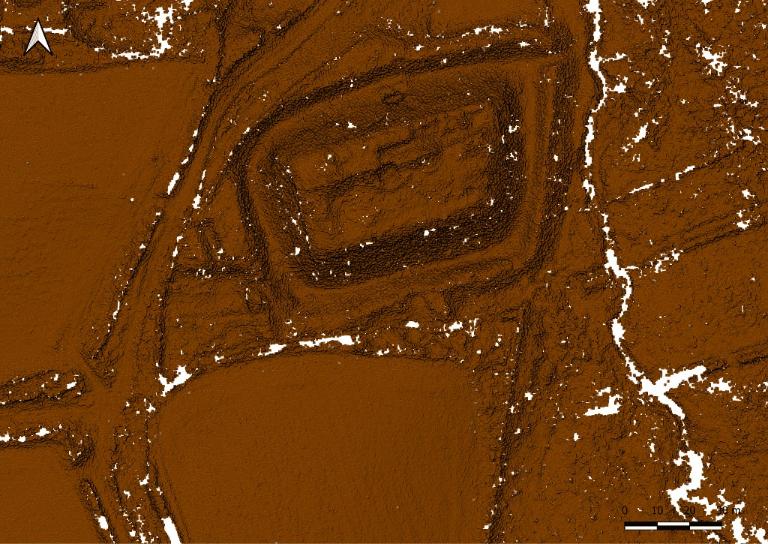

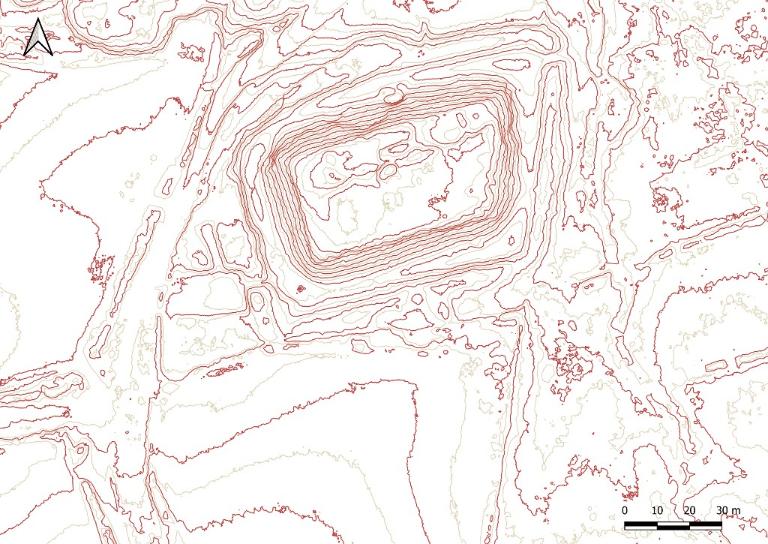

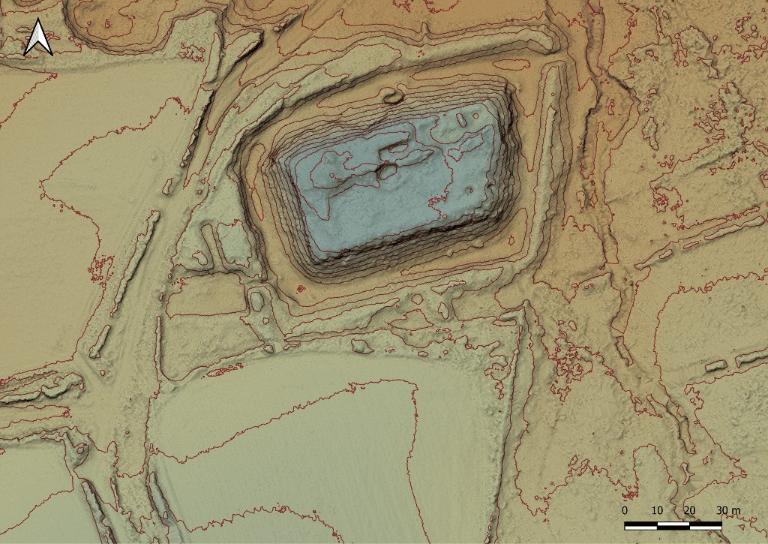

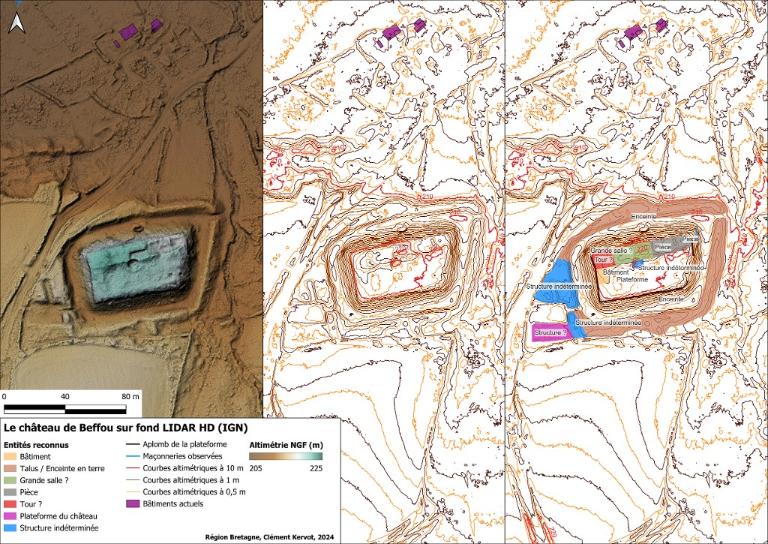

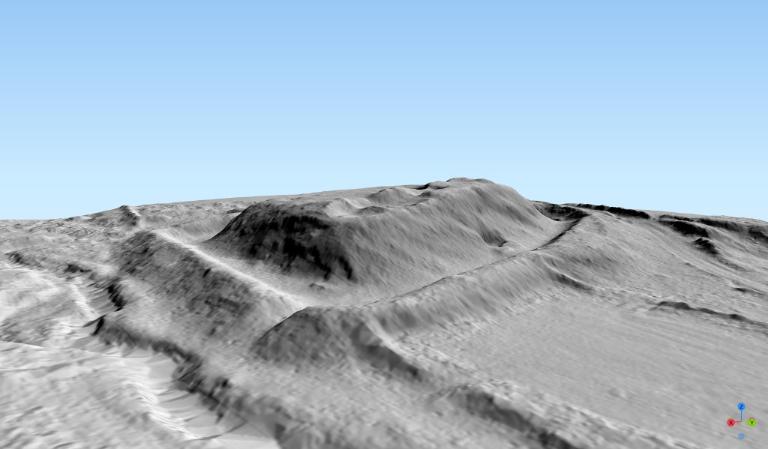

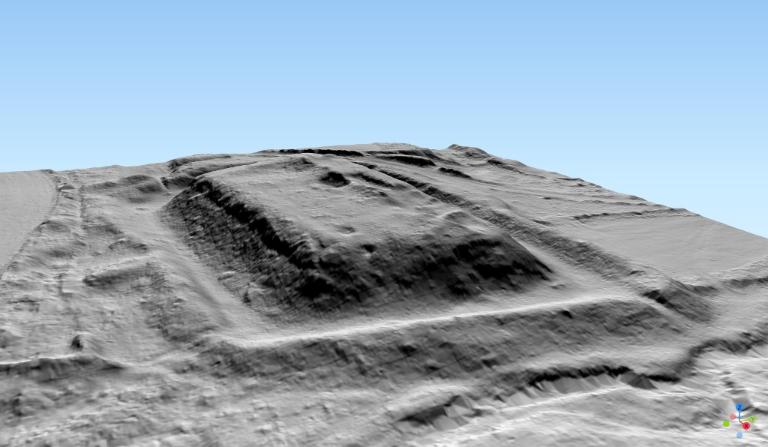

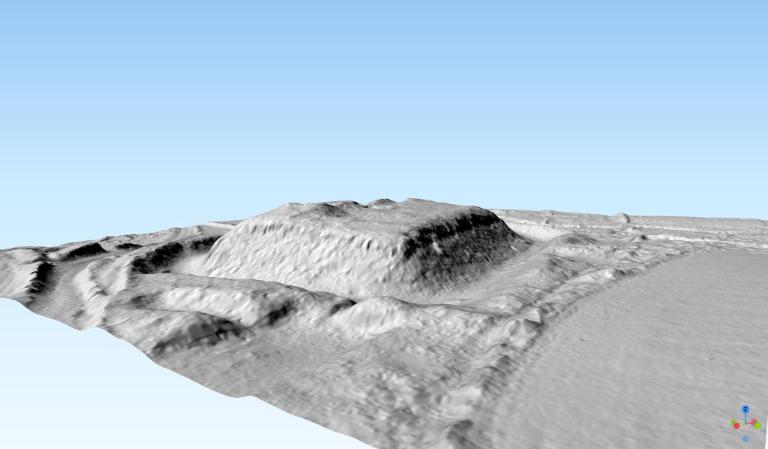

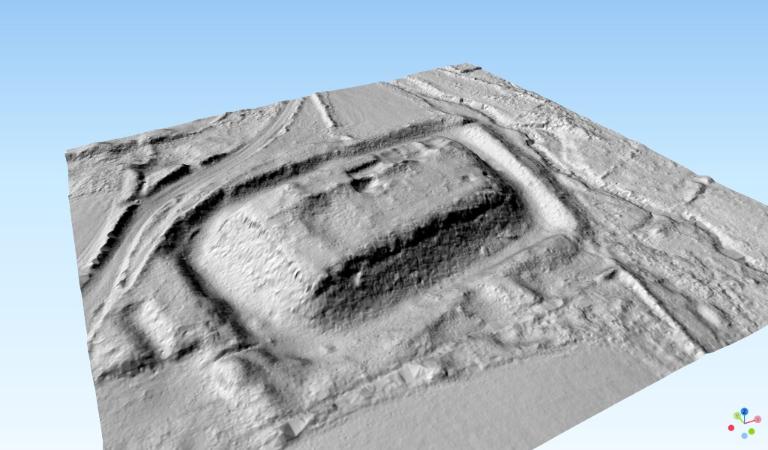

Créé en 2010 dans le cadre de l'Inventaire topographique de Lannion-Trégor Communauté, ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été mis à jour en 2025 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires (Châteaux forts et demeures fortifiées du Moyen Âge dans le territoire du département des Côtes-d'Armor). L’analyse cartographique avec l’utilisation du LiDAR* haute densité de l’Institut national de l'information géographique et forestière offre de nouvelles perspectives de compréhension du site. Elle a permis de requalifier le type de château, il ne s’agit donc pas d’une motte : entourée d’un premier talus faisant enceinte et d’un fossé, la plate-forme surélevée de 2000 m2 de superficie affecte une forme trapézoïdale. Elle conserve les vestiges d’éléments bâtis. L’étude du site profite de l’expertise de Clément Kervot, étudiant en archéologie en stage au service de l’Inventaire du patrimoine culturel.

* Le LIDAR, ou télédétection par laser est une méthode qui permet la cartographie en trois dimensions du sol et après traitement, une modélisation fine du terrain sans végétation.

La dévolution de la seigneurie de Beffou

Depuis le 13e siècle au moins, la seigneurie de Beffou appartient aux comtes de Bretagne aussi appelés comtes de Penthièvre. Il est difficile d’estimer quand apparaît la seigneurie de Beffou, cependant par rapprochement, il est possible de déterminer que cette terre appartenait déjà aux comtes de Penthièvre au 12e siècle, puisqu’à la mort du comte Alain de Penthièvre dit Alain de Goëlo en 1212, son fils Henri d’Avaugour (1205-1281) hérite des droits sur les terres de Lannion, Belle-Isle et Guingamp (comme l’indique Louis Dudoret, les seigneuries de Belle-Isle et Beffou semblent être citées ensemble sous le seul vocable de Belle-isle ou du moins étaient administrées ensemble, à l’instar des seigneuries de Botloy et Lézardrieux avec les Tournemine, avant un démembrement soit opéré).

En 1214, Pierre Mauclerc, duc de Bretagne (vers 1187-1250) prive Henri d’Avaugour, héritier en ligne direct des comtes de Penthièvre - alors mineur - du château de Belle-Isle. Quoique les comtes de Penthièvre soient descendants de la maison de Rennes et prétendants au trône ducal, c’est finalement Pierre Mauclerc qui est installé au nom de son fils mineur par le roi de France à la tête du duché de Bretagne.

En 1235, l’enquête en faveur d’Henri d’Avaugour établit qu’Alain de Goëlo possédait Lannion, Belle-Isle, Guingamp, Lamballe, Jugon et Moncontour, rappelant de fait la présence importante des comtes de Penthièvre dans cette région.

En 1313, le comté de Penthièvre est reconstitué par le duc de Bretagne Jean III (1286-1341) à la faveur de son frère Guy de Bretagne (1287-1331) qui épouse Jeanne d’Avaugour (vers 1300-1327), l’héritière des Penthièvre. Ils ont une fille, Jeanne de Penthièvre (vers 1324-1384) qui hérite du comté de Penthièvre.

La première mention de Beffou intervient par acte du 8 octobre 1343, lié à une donation viagère de Jeanne de Penthièvre à Charles de Blois (1319-1364), pour l’aide à faire valoir ses droits sur plusieurs châtellenies. "Biaufeu" (Beffou) est mentionné parmi de nombreuses autres châtellenies telles que Lamballe, Léhon, Moncontour, Guingamp, Lannion etc.

De 1341 à 1364, le duché de Bretagne se retrouve en pleine guerre de Succession dans laquelle les deux héritiers à la couronne ducale, Jeanne de Penthièvre par l’intermédiaire de Charles de Blois et Jean de Montfort (1339-1399) s’affrontent. Cette guerre voit la défaite et la mort de Charles de Blois à la bataille d’Auray en 1364 : Jean IV est proclamé duc de Bretagne (1365-1399). Jeanne de Penthièvre est défaite, mais le traité de Guérande lui laisse ses terres. Bien que cette guerre soit terminée, les tensions entre les Blois/Penthièvre et la maison du duc de Bretagne perdurent jusqu’au 15e siècle.

En 1404, une commission du duc au sénéchal de Tréguier informe que les châtellenies de Guingamp, de Minibriac (Bourbriac), de Duault et de Beffou (orthographié "Bieaufou") sont la possession du duc de Bretagne "estanz en nostre main pour certaines causes". Il s’agit en réalité d’une situation où est appliquée selon la coutume le droit de rachat. La seigneurie revient dans les années qui suivent au comte de Penthièvre puisqu’il exerce encore ses droits sur la châtellenie en 1411 et 1418.

En 1419, un différend éclate au sujet de la possession de la châtellenie : Jean V, duc de Bretagne (1399-1442) poursuit Olivier de Blois, comte de Penthièvre (1390-1433), fils ainé de Jean de Blois (1340-1404) qui occupe "les mottes et chastellenie de Guingamp et de Beauffou, ensemble o leurs appartenances, quelles nous appartiennent et qui furent autesfoiz le droit heritage, seasine et pocession de noz predicesseurs par avant nous...". Cependant, l’affaire est classée sans suite.

En 1420 survient "l’attentat de Champtoceaux" : le duc Jean V est enlevé et emprisonné par Marguerite de Clisson (1372-1441), héritière des Penthièvre. La duchesse Jeanne de Navarre (1370-1437) fait lever une armée et met le siège au château de Champtoceaux (rive sud de la Loire, Maine-et-Loire). Le duc est libéré, mais les représailles sur les possessions des Penthièvre en Bretagne sont lourdes. Des démolitions sont opérées sur les places fortes importantes telles que Lamballe où la ville est dépossédée de ses défenses et le château "abattu". A Guingamp, le château est également en partie rasé. Il est possible que le château de Beffou - s’il n’était pas encore désaffecté après la guerre de Succession – ait subi un sort similaire. Les terres nobles de Beffou sont saisies.

Les possessions des Penthièvre sont transmises à des proches de François Ier, duc de Bretagne (1442-1450) : Pierre son frère puîné (son petit-frère) reçoit entre autre la moitié de la seigneurie de Beffou ; la seconde moitié de la seigneurie est accordée en 1422 à Jehan de Kermellec qui fut prisonnier avec Jean V. Il semble que sous l’appellation de Beffou, une partie de la seigneurie de Belle-Isle soit aussi concernée puisque la forêt de Coat-an-Noz (actuellement sur le territoire des communes de Belle-Isle, Louargat, Loc-Envel, Plounévez-Moëdec et Plougonver) fait aussi parti du don.

Dans la première moitié du 15e siècle, Pierre de Bretagne, seigneur de Guingamp et frère du duc François Ier, acquiert en 1444 "tout le droit lui appartenant en la seigneurie de Belleisle et de Beaufort tant en propriété que possession quelles terres furent autrefois à feu Olivier de Blois et ses complices, lequel feu duc en avait don et transport aud de Kermellec" (Louis Dudoret, 2000). La seigneurie de Beffou, détenue pour moitié par Jehan de Kermellec et par Pierre de Bretagne, revient en totalité au seigneur de Guingamp. Un receveur autonome est mis en place.

Pierre de Bretagne, devenu en 1450 Pierre II, duc de Bretagne, fait donation de la seigneurie à son neveu Jean de Laval en 1453 et par acte du 26 juin 1453, il lui accorde 20 000 écus et lui fait assiette de 12 000 écus sur plusieurs châtellenies dont Belle-Isle et Beffou. Ces deux seigneuries restent dans la maison de Laval jusqu’en 1586. La seigneurie de Beffou est vendue à Pierre de Coatrédez, seigneur de Coatrédez et de Belle-Isle et à Claude de Kerguezay, seigneur de Kergomar.

La guerre de la Ligue (1588-1598) voit Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne, se liguer contre le roi de France et faire valoir ses droits acquis par son épouse Marie de Luxembourg, duchesse d’Etampes et de Penthièvre, sur les anciens domaines de Penthièvre. Le seigneur de Beffou, Pierre de Coatrédez demeure fidèle au roi et Beffou reste en sa possession.

La seigneurie passe ensuite aux mains de la maison du Parc de Locmaria en 1637 et ce jusqu’en 1745, date à laquelle elle est acquise par Louis-Vincent de Goësbriand qui la possède jusqu’à la Révolution.

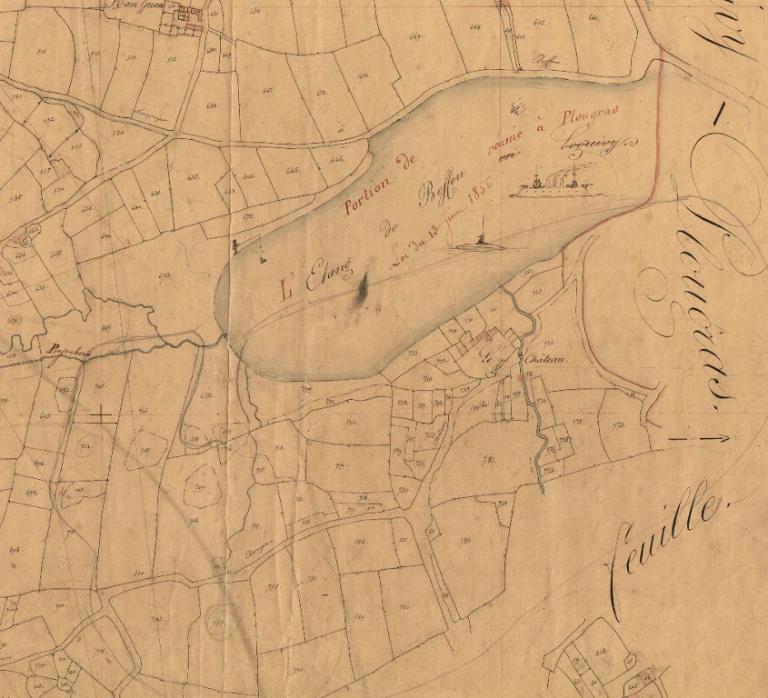

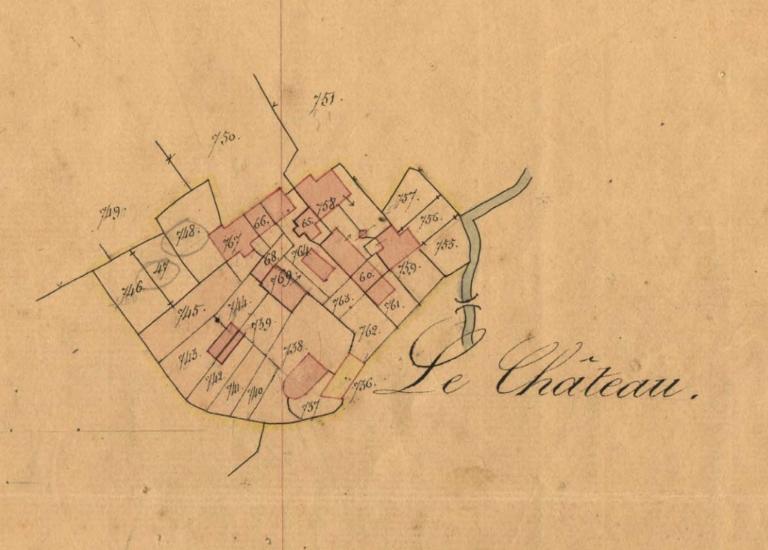

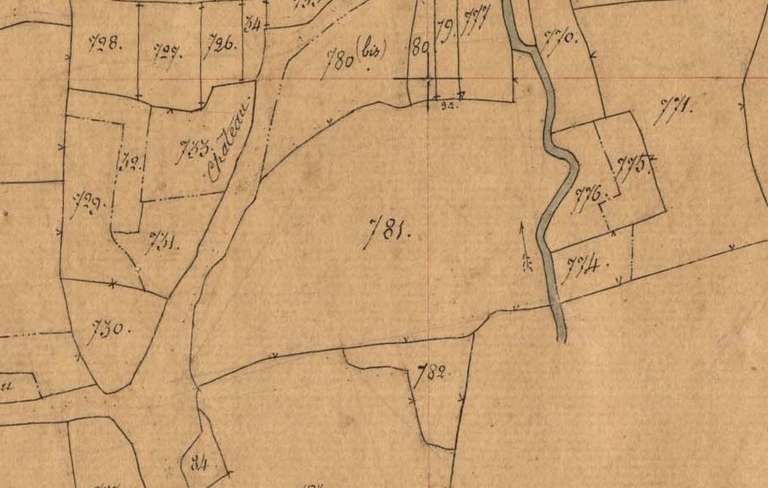

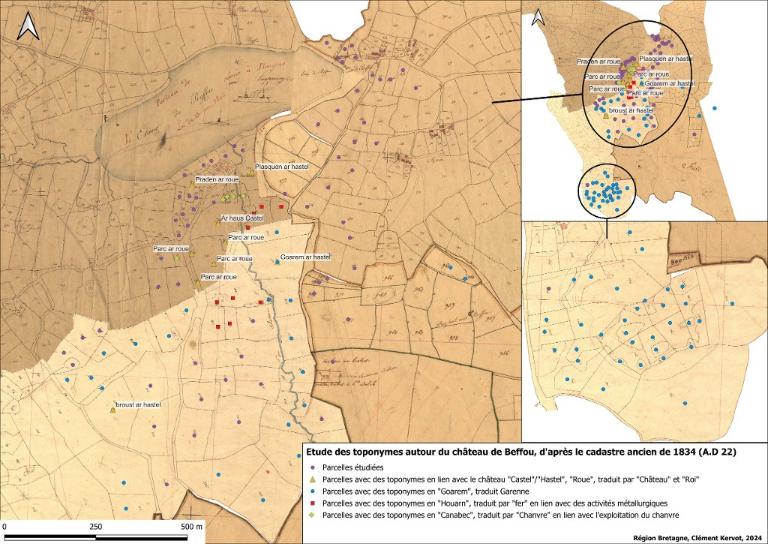

L’étude du cadastre parcellaire de 1834

L’étude du cadastre parcellaire de 1834 révèle des informations intéressantes sur l’histoire du site.

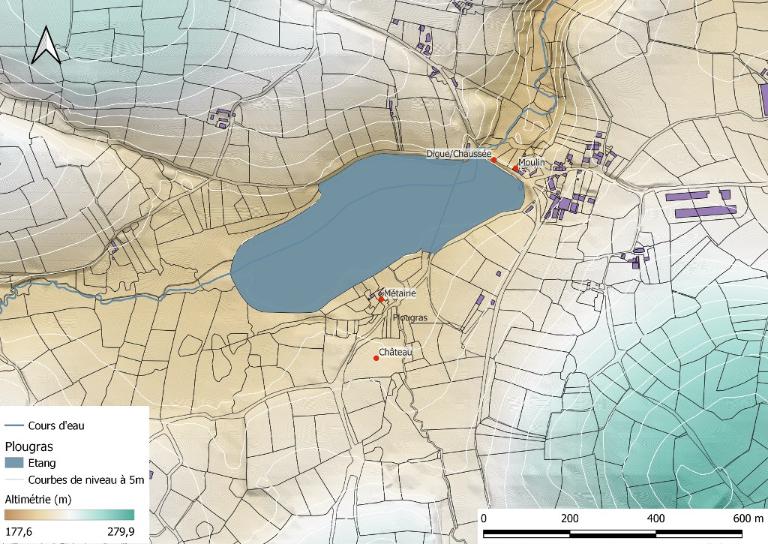

L’étang de Beffou (14 ha en 2024) est artificiel : il est situé sur le cours supérieur de la rivière Saint-Émilion qui est un affluent du Léguer. Sa digue ou chaussée est occupée par un moulin à eau (reconstruit au 19e siècle). Ce genre d’installation hydraulique est présent dans la quasi-totalité des sites occupés à partir du 12e et du 13e siècles.

Sur la rive sud de l’étang est implanté un hameau nommé Le Château regroupant de nombreux bâtiments (huit) liés à une activité économique importante sans doute dans la continuité de la seigneurie. Il s’agit vraisemblablement de l’ancienne métairie où devait résider le receveur de la seigneurie au 17e siècle.

Un certain nombre de toponymes, composés du terme hastel (kastell) en breton, le château, permet d’observer l’emprise du site dans le paysage et une déclinaison d’usage : Plasquen ar hastel, la place du château, parc (park), le champ clos ; praden, des prés... Le toponyme parc ar roue en breton, littéralement le parc du roi, bien que le château n’ait jamais été détenu par un roi, témoigne de la noblesse des terres. Il permet également d’imaginer l’emprise probable de la basse-cour du château qui s’étendait vraisemblablement au nord, c’est-à-dire à l’emplacement du hameau nommé Le Château.

Les toponymes en houarn renvoient au minerai de fer et à l’intense activité métallurgique. Ils se retrouvent sur la rive orientale du ruisseau et à quelques dizaines de mètre au sud du château.

Les toponymes goarem, renvoient à des garennes, très présentes dans les environs du château ce qui atteste d’un environnement dédié à la chasse.

La présence du terme canabec, chanvre, sur quatre parcelles est à mettre en lien avec un bassin ou routoir implanté sur le ruisseau dit du Château.

Une seigneurie tournée vers l’exploitation du minerai de fer et la chasse

La juridiction de la seigneurie de Beffou s’étendait sur une partie de l’ancienne paroisse de Plougras qui comprenait les trêves de Loguivy-Plougras et de Lohuec.

La forêt et les environs de Beffou offraient une grande richesse aux seigneurs de Beffou. Celle-ci devait former à l’origine un massif forestier unique avec les forêts de Coat-an-Noz et de Coat-an-Hay. Accueillant un grand nombre d’activités, la forêt est l’un des poumons économiques des époques médiévale et moderne : élevage avec pacage ou pâturage des porcs, bovins, chevaux, cueillette... L’exploitation du bois est particulièrement intense dans la seigneurie : le receveur de Beffou se place en 1421 au premier rang des acheteurs de bois lui permettant de jouer sur les prix de vente. Les archives de la seigneurie témoignent de la vente de bois issue de l’exploitation de la forêt.

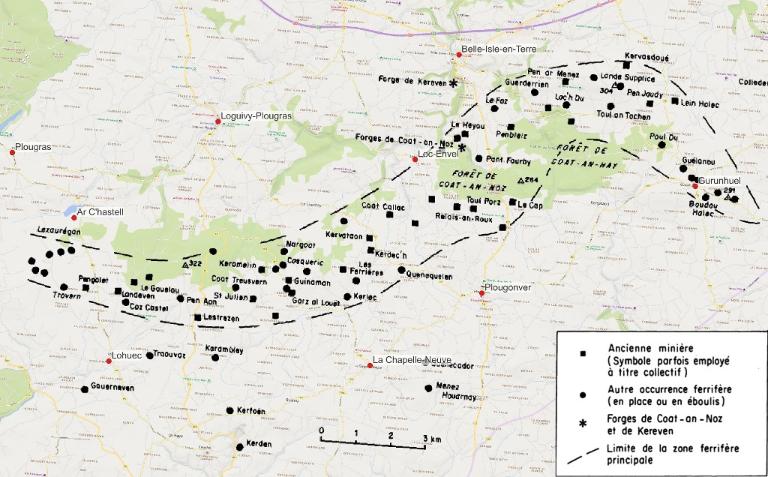

L’usage du bois ne s’arrête pas à la construction, il sert aussi à la fabrication artisanale notamment par la transformation du bois en charbon de bois pour faire fonctionner les fours à haute température. Les prospections menées dans les années 1980 sur les ferrières (rejets métallurgiques issu de la réduction du minerai de fer) des environs de Belle-Isle-en-Terre ont montré une densité importante de ces sites. Deux pôles d’extraction et de réduction de minerai semblent caractériser les environs. Un premier pôle situé autour de Belle-Isle est caractérisé par une exploitation historiquement récente à mettre en lien avec la forge de Coat-an-Noz dont l’activité s’est terminée au milieu du 19e siècle. La seconde exploitation du minerai de fer, concentrée autour de la forêt de Beffou, semble beaucoup plus ancienne. La voie romaine qui va de Vorgium (Carhaix) au Yaudet permet d’envisager une exploitation du fer dès l’antiquité voire dès le début de l’âge du fer (vers - 800 av. J.-C. en France). Les sources écrites permettent d’attester de l’exploitation du fer dès le début de 15e siècle : la réformation des fouages de 1426 (impôt ducal sur le nombre de feu par paroisse) montre la présence de deux maitres de forges dans les environs de Beffou. Les archives de la seigneurie de Beffou mentionnent également au 15e siècle des revenus issus de forges.

Les archives de la seigneurie de Beffou renvoient à l’une des activités privilégiées par la noblesse, associée à la forêt, la chasse. En 1757, il est mentionné que les vassaux du seigneur de Beffou avaient la charge de garder l’oiseau de proie ce qui induit le droit de chasse auquel venait s’ajouter le droit de pêche. L’étude du cadastre ancien révèle la grande densité de terrain associé au toponyme de garenne (goarem en breton) notamment à quelques centaines de mètre au sud-est du château de Beffou. La garenne, associée au lieu où prospèrent les lapins, désignait autrefois un enclos où était maintenu en semi-captivité toutes sortes d’animaux et notamment du gibier. Cette observation permet de comparer le château de Beffou à d’autres résidences dont la fonction était tournée autour de ces activités de chasse. Le château de Suscinio (presqu’île du Rhuys dans le Morbihan) ou encore le château de Vincennes à Paris doivent leur construction aux activités de chasse. Simples "manoirs"dans les premiers siècles de leur histoire, ils furent par la suite érigés en véritable château, leur histoire peut permettre d’attribuer au château de Beffou une fonction de résidence de chasse.

Interprétation

La création du château de Beffou pourrait remonter au 12e ou au 13e siècle. Il est établi sur un promontoire rocheux, un roc’h en breton, au même titre que les châteaux de la Roche-Derrien ou de la Roche-Maurice. La recherche de la hauteur comme élément principal de la défense s’inscrit également dans des dynamiques assez anciennes. L’absence d’éléments de flanquement pourrait aussi être un indice d’ancienneté (Christophe Amiot, 1999). La création d’une digue pour l’aménagement d’un étang vivier servant à alimenter un moulin s’inscrit dans des dynamiques d’aménagement de la fin 12e et du 13e siècle (Lucie Jeanneret, 2016).

Sans fouille archéologique, il est difficile d’avancer une date pour la création du château, mais l’importance du lieu, les ressources qu’il abrite, le réseau de circulation ancien proche, indique une occupation très ancienne. La monumentalité de l’édifice, son statut et sa période d’activité font que le site peut être considéré comme un véritable château fort - remontant sans doute au 12e siècle - et non comme le voulait la coutume locale comme une motte.

-

Période(s)

- Principale : Milieu du Moyen Age, 12e siècle, 13e siècle , (incertitude)

Le site

Le château de Beffou est situé en fond de vallée sur la rive sud de l’étang de Beffou.

A l’est, se trouve la forêt de Beffou, massif forestier de 630 ha appartenant au Département des Côtes-d’Armor (2025). Les environs sont occupés depuis au moins le Néolithique comme en témoigne l’allée couverte du Brohet dans la forêt de Beffou ainsi que la voie romaine qui relie Vorgium (Carhaix) au Yaudet. Les environs proches présentent des points topographiques remarquables : le lieu-dit le Pavé, qui marque un tronçon de la voie romaine, point culminant du Trégor à 322 m au-dessus du niveau de la mer tandis que le site de Goariva, qui culmine à 314 m, est connu pour être un site panoramique remarquable.

Au nord du site s’étend l’étang de Beffou : il permet d’alimenter un moulin à eau (devenu aujourd’hui un gîte). L’étendue d’eau est formée par une digue ou chaussée sur laquelle passe la route départementale n° 42. Le moulin est originellement associé aux droits d’une seigneurie, nommés les banalités, prérogatives d’un seigneur qui lui seul peut faire construire un moulin. Château, moulin, chaussée et son étang pourraient être contemporains.

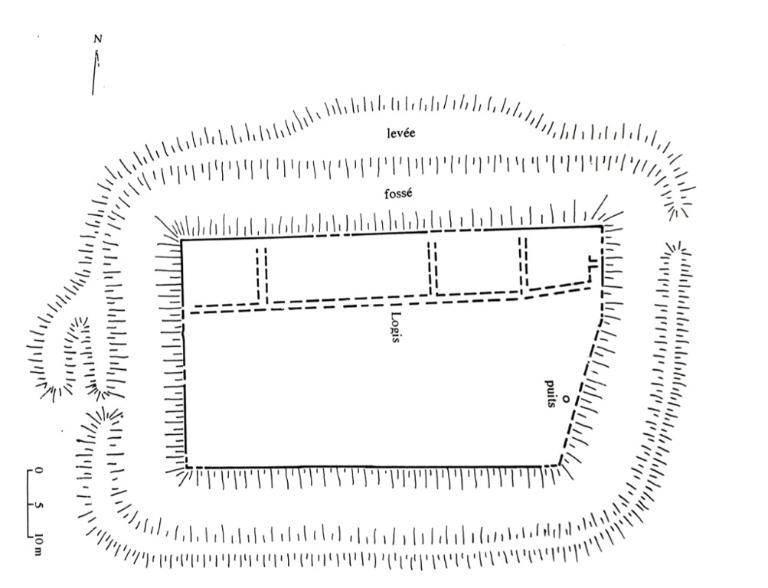

Le château

La forte végétation complique l’observation sur le terrain : le château occupe un promontoire rocheux retaillé formant un trapèze de 60 m de longueur sur une trentaine de mètre de largeur. Il est entouré d’un fossé et d’un talus. Immédiatement à l’est, s’écoule le ruisseau dit du Château. L’escarpe est recouverte, mais prend une forme très abrupte dans l'angle nord-ouest du promontoire. La silhouette de l’escarpe témoigne d’une architecture en place, l’aplomb que prend l’escarpe à son sommet sur tout son périmètre permet d’admettre la présence d’un mur délimitant le pourtour. Le côté est du promontoire témoigne également de maçonnerie "en équilibre" à l’aplomb du talus d’escarpe. L’angle nord-est est caractérisé par la présence de maçonnerie en pierre encore en place : ce massif devait former l’angle du château et probablement remonter jusqu’au sommet du promontoire pour servir d’assise aux murs du logis.

Les observations sur la plate-forme du château permettent d’attester la présence de bâtiments répartis sur toute la longueur nord du promontoire avec un léger retour en "L" du côté ouest. Pour ce qui est observable, l’édifice se compose d’au moins quatre pièces dont les murs sont montés en schiste issu directement du promontoire. La majeure partie des murs conservés ne dépasse pas 1 m à 1,50 m de hauteur. Les observations corroborent celles faites par Christophe Amiot dans les années 1990 à qui ont doit le seul plan du château jusqu'à 2024.

L’utilisation du LiDAR haute densité de l’Institut national de l'information géographique et forestière permet une nouvelle approche du site. Le château est implanté sur un promontoire rocheux de forme trapézoïdale de 65 m de longueur sur 30 mètre de largeur largement retravaillé. A son sommet, se trouve une plate-forme d’environ 2 000 m2. L’assiette de la plate-forme domine d’environ 8 m le fond du fossé entourant sa base qui est lui-même précédé d’un talus d’environ 2 m de hauteur, vestiges probable d’une enceinte en terre. L’escarpe du talus est particulièrement bien accentué sur tout son périmètre par l’aplomb de maçonnerie déjà décrit. Il semble que le ruisseau à l’est du château alimentait le fossé en eau comme en témoigne une ouverture située dans le quart nord-est du talus d’enceinte (hypothèse).

L’aménagement de la plate-forme est particulièrement bien mis en valeur, les bâtiments se répartissent sur toute la longueur de la courtine nord et ouest. Le corps de bâtiment nord semble être divisé en quatre sections, une section quadrangulaire au nord-ouest, une section plus longue occupant principalement le centre et l’ouest du bâtiment, suivie de deux sections plus petites. La silhouette d’un bâtiment en retour d’angle est également observable à l’ouest contre le mur sud de la pièce quadrangulaire de l’angle nord-ouest. L’excavation accolée contre la longueur sud du logis au centre permet également l’hypothèse d’une pièce. L’observation permet d’attester la présence d’un bâtiment imposant composé d’une grande salle en son centre. L’angle nord-ouest pourrait lui être occupé par une imposante tour quadrangulaire. La plate-forme devait être défendue par une enceinte en pierre sur tout son périmètre. Rien ne permet cependant à ce stade d’identifier l’accès à la plate-forme, celui-ci devait probablement se faire par le front sud-ouest. De ce côté, on note en effet la présence d’anomalies importantes en lien avec l’enceinte en terre et la présence de maçonnerie.

-

Murs

- schiste moellon

- maçonnerie

-

Toitsardoise

-

État de conservationmauvais état, vestiges

-

Mesures

- l : 65 m

- la : 30 m

-

Précision dimensions

Plate-forme sommitale de forme trapézoïdale.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvresite archéologique

-

Éléments remarquablesfossé, enceinte, demeure, étang, moulin

Le château de Beffou est mentionné sur la Carte archéologique nationale en 1985 : une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2015.

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

MORICE, Pierre-Hyacinthe. Meyer, Jean (Introd.). Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne. Paris : Éditions du palais royal, tome I et II, 1974.

-

JONES, Michael. Recueil des Actes de Charles de Blois et de Jeanne de Penthièvre, Duc et Duchesse de Bretagne, 1341-1364. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1996.

https://doi.org/10.4000/books.pur.28420

-

AMIOT, Christophe. Lignages et châteaux en Bretagne avant 1350. Rennes, thèse de doctorat d’histoire, dactyl., 4 vol., 1999.

-

DUDORET, Louis. Seigneurs et seigneuries au pays de Beffou (15e-18e siècles). Guingamp : éditions de la Plomée, 2000, 403 p.

-

MORIN, Stéphane. Trégor, Goëlo, Penthièvre. Le pouvoir des Comtes de Bretagne du 11e au 13e siècle. Rennes : Presses universitaires de Rennes, Société d’émulation des Côtes-d’Armor, 2010, 408 p.

https://books.openedition.org/pur/127983?lang=fr

Périodiques

-

KERHERVÉ, Jean. "Le domaine ducal de Guingamp-Minibriac au 15e siècle. Etude de comptes". Bulletins de la Société d'Histoire et d'archéologie de Bretagne, t. 55, 1978, p. 123-184.

https://m.shabretagne.com/scripts/files/6699f34b2f0c58.88461474/1978_07.pdf

-

CHAURIS, Louis. GARREAU, Jacques. "Les anciennes exploitations ferrifères des environs de Belle-Isle-en-Terre". Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t 97, n° 2, 1990, p. 133-146.

https://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1990_num_97_2_3350

Annexes

-

Dom morice, Preuves col. 888, Enqueste pour Henri d’Avaugour et ses droits

-

D’après Michael Jones, Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, acte 19, 13 janvier 1349

-

D’après Michael Jones, Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, acte 1348

-

D’après Michael Jones, Recueil des Actes de Charles de Blois et Jeanne de Penthièvre, acte 1526 (Archives départementales des Côtes-d'Armor, E 1526)

-

Plougras. Le Beffou, une résidence de chasse des comtes de Penthièvre au 12e siècle ? (résumé de l'animation proposée pour les Journées européennes du patrimoine 2024)

-

Dossier d'Inventaire du patrimoine de 2010 (Gwénaël Fauchille)

-

Iconographie

Gwénaël Fauchille a réalisé le recensement du bâti et l'étude du patrimoine de la Communauté de communes de Beg ar C'hra : Le Vieux-Marché, Loguivy-Plougras, Plougras, Plounérin et Plounévez-Moëdec.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Gwénaël Fauchille a réalisé le recensement du bâti et l'étude du patrimoine de la Communauté de communes de Beg ar C'hra : Le Vieux-Marché, Loguivy-Plougras, Plougras, Plounérin et Plounévez-Moëdec.