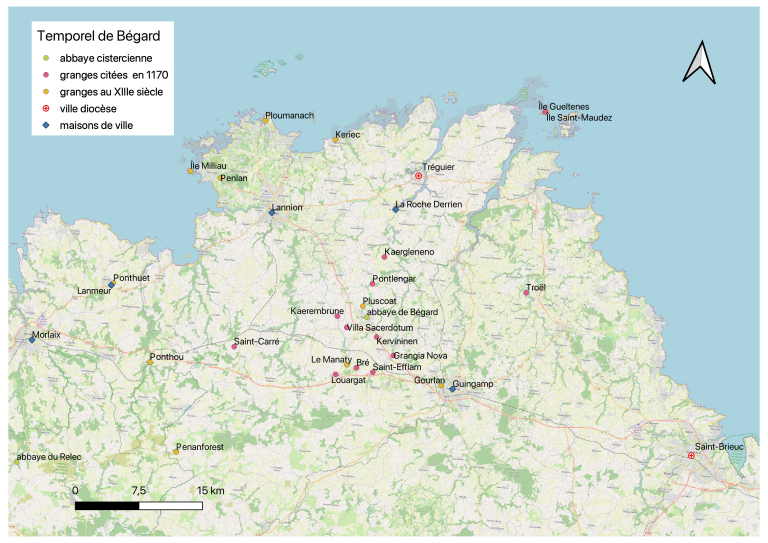

Une charte de confirmation du duc de Bretagne, Conan IV, informe que dans les années 1160, les religieux de Bégard possèdent 13 domaines agricoles : Kervininen, Kaerhoer, Squibernevez (grangia nova ou grange neuve), Saint-Efflam, Louargat, Saint-Carré, Kerambellec (villa sacerdotum pour le village du prêtre), l'île Saint-Maudez (insula Gueltenes), Le Droël (Troel), Crendelenec, Poulloguer (Pontlengar), Kergleno (Kaergleneno) et Crec'h brune (Kaerenbrune). A l'exception de Saint-Carré (Lanvellec), Troel (Tréverec) et l'île Saint-Maudez (dans l'archipel de Bréhat au large de Lanmodez), les biens sont situés à proximité du monastère. Mais le don de la seigneurie de Penlan dans les années 1240 permet aux cisterciens de s'implanter sur la commune de Trébeurden et aux alentours. Une nouvelle série de granges est alors fondée à Trébeurden, Ploumanach, Perros-Guirec, Trégastel, Trélevern et Plemeur Bodou. Au 13e siècle, les cisterciens de Bégard sont les plus grands seigneurs du Trégor et possèdent près d'une trentaine de granges monastiques.

- enquête thématique régionale, Les granges et sites cisterciens de Bretagne

- (c) IGN

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesBretagne

Fondée autour des années 1130, l'abbaye de Bégard est le premier établissement cistercien fondé dans l'ancien duché de Bretagne. A la Révolution française, l'abbaye est le plus grand propriétaire seigneurial et foncier du Trégor. Ces biens se concentrent pour une part sur une large périphérie autour de l'enclos monastique qui a donné naissance à la ville de Bégard à partir du 19e siècle. Mais ses domaines s'étendent en direction de Morlaix à Plougras, Ploumilliau et Lanmeur, ainsi que sur la partie occidentale et littorale du Trégor (Lannion, Trébeurden, Pleurmeur-Bodou, Trégastel, Perros-Guirec et Trélévern).

L'abbaye de Bégard a fondé de nombreuses granges qui ont évolué en village, bourg et paroisse. Elle est considérée à juste titre comme la plus puissante et la plus influente de toutes les abbayes cisterciennes bretonnes pour son rôle économique, religieux, social et politique pendant ses six siècles d'existence.

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle, 13e siècle, Fin du Moyen Age, Temps modernes

Fondées entre le 12e et le 13e siècle, les granges de l'abbaye de Bégard constituent la plus grande partie du temporel monastique des religieux. Au milieu du 14e siècle, elles sont exploitées en faire-valoir indirect : en quévaise, fermage ou domaine congéable. Malgré tout, les vestiges des anciennes granges subsistent à travers la présence de manoir grangier, moulin à vent ou à eau, et la topographie. Le parcellaire montre encore de nombreux enclos grangiers aménagés vraisemblablement dans le courant du 13e siècle.

Le réseau des granges est aussi à mettre en relation avec les maisons de ville de Lannion et Guingamp, les ports fluviomaritimes utilisés pour le commerce (Lannion, La Roche-Derrien, Pontrieux et Tréguier) et les nombreux manoirs érigés par les religieux à proximité des granges sur des voies de communication importantes.

Enfin la possession de nombreuses îles au large du Trégor (Milliau, Les Sept-Îles, Sieck, Saint-Maudez) n'engendre pas toujours la fondation de granges insulaires mais donnent l'occasion aux religieux d'exploiter leurs ressources maritimes et halieutiques (présence de parcs à poissons et ramassage du goémon).

- (c) IGN

Documents d'archives

-

-

Turnhout : Brepols, 2012, 467 p. Histoire et édition des chartes médiévales de l'abbaye de Bégard.

Bibliographie

-

édition Kelen, 1980, 394 p.