Stagiaire Master Histoire de l'Art de Rennes 2

- enquête thématique régionale, Inventaire des lieux et objets de pardon et de pèlerinage en Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Précisions

-

Aires d'étudesBretagne

De la chapelle Saint-Pierre au culte de Notre-Dame d'Espérance

La chapelle existant depuis la fin du Moyen Âge sur la colline Saint-Pierre est dédiée à l'Immaculée Conception, et donc à la Vierge dès le début du 17e siècle.

En 1796, l'édifice est racheté par l'imprimeur Louis-Jean Prud'homme et en 1837, l'évêque nomme son fils, l'abbé Paul Prud'homme, directeur de la congrégation de l'Immaculée Conception qui occupe et gère la chapelle. Dès 1838, et l'institution par l'abbé Prudhomme des exercices du mois de Marie, des processions en l'honneur de la Vierge sont organisées le dernier jour de mai.

C'est seulement à la suite de la guérison miraculeuse d'un enfant de la ville, fin 1847, attribuée à l'invocation de "Notre-Dame d'Espérance", que l'abbé Prud'homme modifie la titulature de cet édifice en faveur de l'appellation actuelle. Les évènements révolutionnaires de février 1848 mènent bientôt à la création dans ce même lieu d'une confrérie (ou groupe de prière) pour la Salut de la France, sous le patronage de Notre-Dame d'Espérance. Enfin, en août 1848, recevant l'approbation de Rome, la confrérie devient archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance.

Très vite, le culte de Notre-Dame d'Espérance se développe. La chapelle est dotée d'indulgences qui attirent les pèlerins par milliers, tout au long de l'année mais aussi les jours de pardons, grandes manifestations de piété collective qui rassemblent bien au-delà des seuls habitants du quartier. Face au succès grandissant du pèlerinage, l'abbé Paul Prud'homme décide la reconstruction totale de la chapelle, lancée en 1852 et vraisemblablement achevée en 1857.

Le 30 juillet 1865, la statue de Notre-Dame d'Espérance, œuvre du sculpteur Pierre Ogé (1852), est couronnée par le pape Pie IX. L'évènement a lieu le lendemain de la Saint-Guillaume (évêque de Saint-Brieuc de 1220 à 1234), sur la place devant la cathédrale Saint-Etienne. Selon les chroniqueurs, il rassemble 40 à 50 000 fidèles. Cet hommage symbolique témoigne de la montée en puissance du sanctuaire.

Les fastes d'un grand pardon urbain

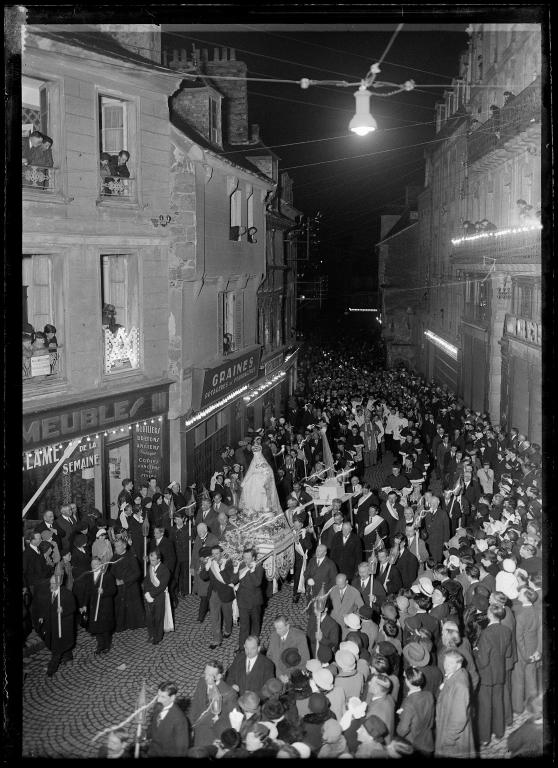

Les différents témoignages de la seconde moitié du 19e siècle indiquent que le pardon se déroule alors le 31 mai, en clôture du mois de Marie. Une procession aux flambeaux, dont l'horaire varie entre 20h et 21h forme une boucle dont le départ et l'arrivée se font place Saint-Pierre. Cette procession traverse aussi la rue Saint-Guillaume. Le dixième numéro de l'Indépendance Bretonne (1870) indique qu'à cette date, une station a lieu au Champs de Mars où un reposoir néo-gothique est installé. Ce reposoir est attesté au même endroit lors des processions de 1901 et 1925.

Parmi les objets processionnés depuis les débuts du sanctuaire, un grand bateau ex-voto offert par des marins du Légué en 1854, est porté par des marins de l'Etat jusqu'en 1880. Les élèves de l'école navale Saint-Charles prennent ensuite le relais. Une bannière offerte en 1871, suite au vœu adressé à Notre-Dame d'Espérance pour le salut de la France dans le contexte de la guerre franco-prussienne (1870-1871), compte aussi parmi les objets phares.

Durant la première guerre mondiale, la promesse d'un ostensoir est faite à Notre-Dame d'Espérance en échange de la fin du conflit. Sorti des ateliers de l'orfèvre lyonnais Thomas-Joseph Armand-Calliat (1822-1901), il est inauguré le 8 septembre 1920, lors d'un grand pèlerinage d'action de grâce et processionné sous un dais portatif. Cet objet, connu grâce à différents documents d'archive, n'est pas localisé actuellement.

L'ombellino et le tintinabule (disparu), insignes attestant du statut de basilique de l'édifice, obtenu en 1903, font aussi partie du cortège au 20e siècle.

D'après le témoignage d'une ancienne élève de l'école Saint-Pierre, la procession du pardon dans les années 1950 est encore très largement suivie par les habitants de Saint-Brieuc mais continue aussi à attirer des pèlerins venus de toute la Bretagne. Le défilé conserve un certain faste : le reposoir néo-gothique est toujours utilisé ; le bateau ex-voto et la grande bannière du vœu de 1871 sont sortis. Un sacristain en costume de suisse marche en tête du cortège tandis que suivent les prêtres de la ville, les aumôniers des écoles et les séminaristes. Puis les femmes et les enfants précèdent la statue de Notre-Dame d'Espérance derrière laquelle marchent les hommes. D'après cette même source, est aussi organisé un "pardon du 15 août", avec procession, plus modeste cependant, occasionnant uniquement la sortie de la vierge locale.

Aujourd'hui, le pardon se déroule le dernier dimanche de mai, toujours dans cette volonté de marquer la fin du mois de Marie. La procession se fait en fin d'après-midi, après la messe, et se rend sur la place devant la cathédrale avant de regagner la basilique. Le port des objets lourds a été abandonné. Seules une croix de procession qui était déjà en usage au 20e siècle, la fluette bannière de Chine (1895) et la statue de Notre-Dame d'Espérance servent encore de support à la pratique processionnelle.

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Bibliothèque municipale de Lyon : SJ S 221/14, 12

David, Augustin, Lettre-circulaire de Mgr l'évêque de Saint-Brieuc et Tréguier pour le couronnement de Notre-Dame d'Espérance, 1864, Saint-Brieuc, L. Prud'Homme, 1865

Bibliographie

-

Archives diocésaines de Saint-Brieuc

Gadiou, Jules, Notre-Dame-D'Espérance de Saint-Brieuc, Les grands pèlerinages, 7e édition, Paris, Letouzey et Ané, 1927

Documents figurés

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 982.0008.4551

Raphaël Binet, photographie de la procession du pardon de Notre-Dame d'Espérance, 1925

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 982.0008.4572

Raphaël Binet, photographie du départ de la procession du pardon de Notre-Dame d'Espérance, à la sortie de la basilique, 1925

Chargée d'études à l'Inventaire

Stagiaire Master Histoire de l'Art de Rennes 2

Chargée d'études à l'Inventaire