Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

-

Kervot ClémentKervot ClémentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Côtes-d'Armor - Bégard

-

Hydrographies

Le Trieux

Le Leff

-

Commune

Quemper-Guézennec

-

Lieu-dit

Frynaudour (Frinaudour)

-

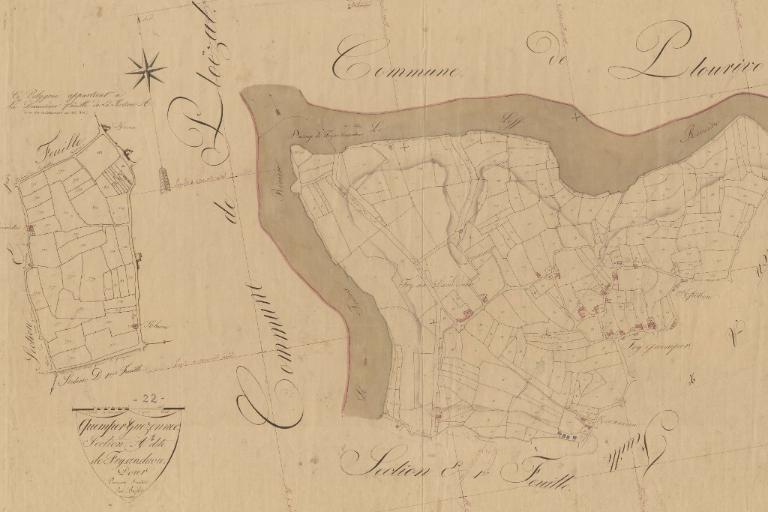

Cadastre

OA

1-2

;

OA

213

Fossé

-

Dénominationschâteau fort, demeure

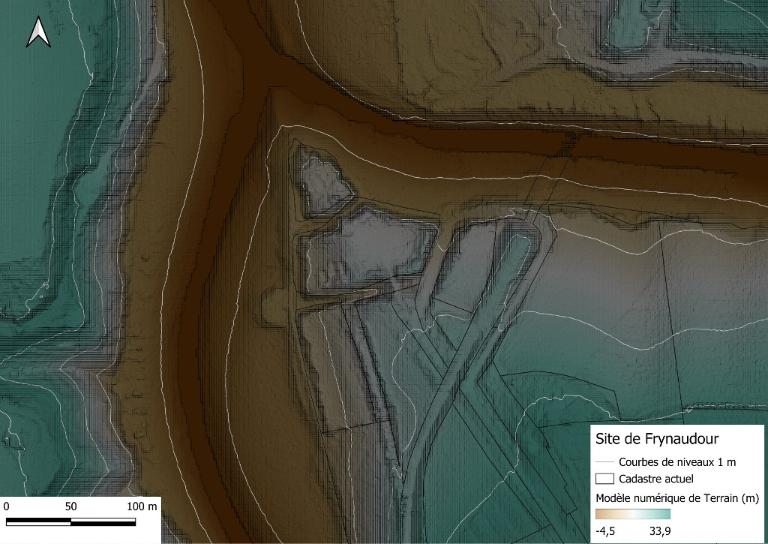

Le château de Frynaudour est idéalement situé sur un éperon rocheux à la confluence du Leff et du Trieux. Il contrôle un gué/bac mais aussi la remontée de la rivière de Pontrieux. Sa création, remontant peut-être au 12 siècle, est attribuée à la famille de Kergorlay.

En 1399, le capitaine Phelipot de la Lande délègue la garde du château à Allain Cozo. Le château est doté de six pièces d’artillerie.

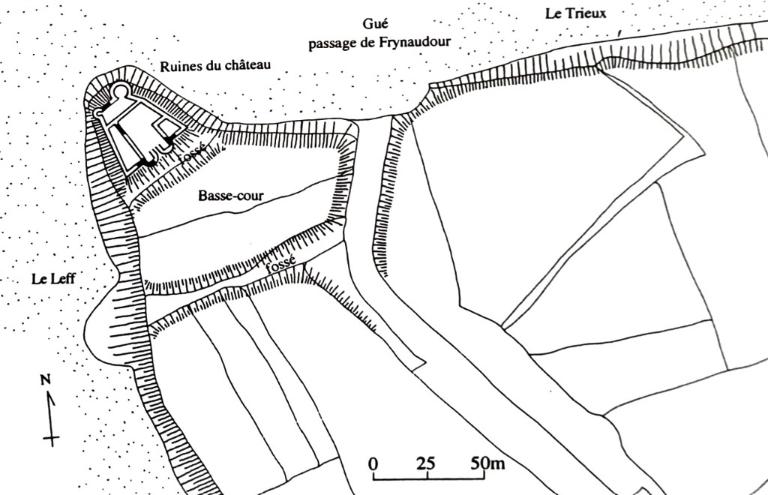

D’après différentes descriptions, le château était doté d’un fossé, d’un pont-levis, de quatre voire cinq tours et d’un logis avant son démantèlement suite à la Guerre de la Ligue (1588-1598). Il était précédé d’une basse-cour fortifiée précédée d’un fossé et également dotée d’un pont-levis.

Propriété privée, faisant partie du site classé des estuaires du Trieux et du Jaudy au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, le site du château est envahi par la végétation (2024). Son caractère remarquable s’affirme par la monumentalité de ses deux fossés et plate-formes parsemées de vestiges de mur de pierre maçonnée.

Le château de Frynaudour a notamment été étudié par Nicole Chouteau (1978), Marc Déceneux, Christophe Amiot (1999) et Claude Berger (2003). Il est mentionné sur la Carte archéologique nationale : une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2018.

Ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été créé en 2025 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires (Châteaux forts et demeures fortifiées du Moyen Âge dans le territoire du département des Côtes-d'Armor). L’étude du site profite de l’expertise de Clément Kervot, étudiant en archéologie en stage au service de l’Inventaire du patrimoine culturel.

Une implantation éminemment stratégique

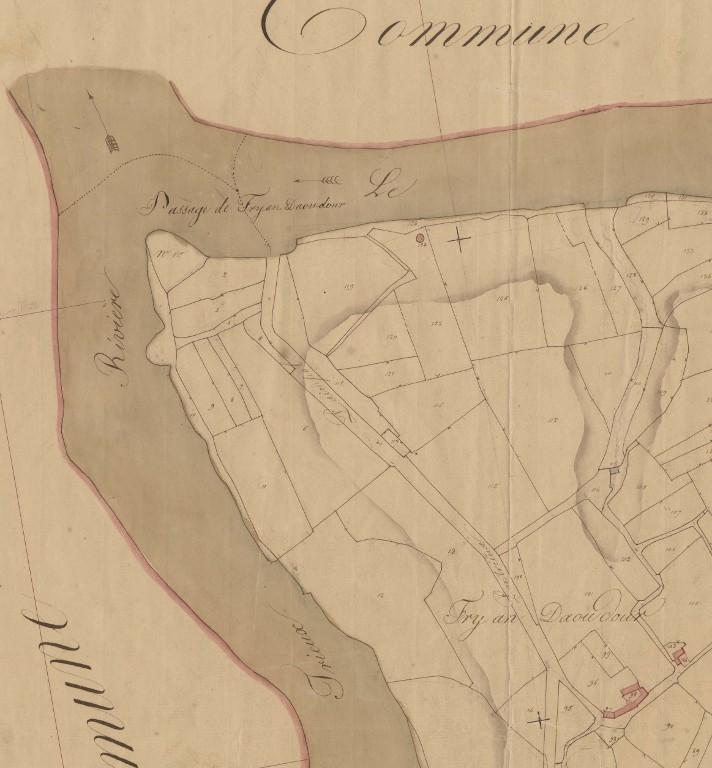

Le toponyme Frynaudour (Fry an daou dour) signifie littéralement en français, nez (fri, fry) entre deux (an daou) eau (dour), ce qui renvoie à la situation du site à la confluence du Leff et du Trieux.

Le château est stratégiquement implanté à un point de franchissement - un gué permettant de traverser à marée basse le Leff - du chemin puis route de Paimpol à Pontrieux (qui redevient plus tard le chemin rural n° 70). Le château permet également de surveiller, contrôler voire interdire la remontée des navires de la mer vers la ville de Pontrieux qui se situe à 5 km. La seigneurie détient un droit casuel, ici une taxe perçue sur les marchandises circulant sur le Trieux, entre le château de Frynaudour et la ville de Pontrieux.

Sur le cadastre parcellaire de 1832, le gué et bac sont figurés avec la mention "Passage de Fry an Daou dour". Il est possible de franchir le Leff, mais aussi le Trieux d’est en ouest (sur l’autre rive, un chemin puis une route secondaire permettent de rejoindre la route de Pontrieux à Lézardrieux). Un colombier figure dans la parcelle n° 122.

En venant du sud, on rencontre un premier fossé nommée An soul (section A, n° 213, ex parcelle n° 4 sur le cadastre de 1832) et sa partie filant vers le nord-nord-est (non cadastrée), empruntée par la route de Paimpol à Pontrieux. Vient ensuite la basse-cour (section A, n° 2, ex parcelles n° 2 et 3 sur le cadastre de 1832) nommée Cosson ar Harel, un second fossé - non cadastré car vraisemblablement à l’origine en eau - puis la parcelle du château proprement dit (section A, n° 1) nommée Fry an daou dour.

La dévolution des terres nobles

Quemper-Guézennec aurait pour origine le dénommé Guéhennoc de Quemper venant de Cornouaille.

Au milieu du 12e siècle ou dans le courant du 13e siècle, la famille de Kergorlay acquiert par mariage la vicomté de Frynaudour-Quimper-Guézennec.

En 1380, Jeanne de Kergolay (1363-1396), dame de Frynaudour et de Quemper-Guézennec apporte la vicomté à son mari Raoul IX de Montfort (1364-1419). A la fin du 14e siècle, lors de la révolte contre le duc Jean IV, Olivier de Clisson s’empare du château en même temps que de celui de la Roche-Jagu. Le château de Frynaudour n’est restitué qu’après ces évènements. Un inventaire du château est réalisé en 1399 : il est notamment mentionné la présence de six pièces d’artillerie (voir texte en annexe).

En 1405, Raoul de Montfort détient le château de Frynaudour, la châtellenie de Quemper-Guézennec et Pontrieux.

Leur fils, Jean de Montfort épouse Anne de Laval et devient Guy XIII de Laval (1385-1414).

Son fils est Guy XIV de Laval (1406-1496) : ce dernier épouse Isabelle de Bretagne (1430-1444 ; fille de Jean V de Bretagne, duc de Bretagne) puis Françoise de Dinan (1436-1499), dame de Châteaubriant et de Montafilan.

Frynaudour passe successivement dans les mains de Guy XV de Laval (1435-1501), Guy XVI de Laval (1476-1531) et Catherine de Laval (1504-1526) qui épouse en 1518 Claude de Rieux. C’est Claude de Rieux (1525-1561), leur deuxième fille qui hérite de Frynaudour puis épouse en 1547 François de Coligny d'Andelot (1521-1569).

Ce dernier obtient l’autorisation royale d’échanger en 1554 les terres nobles de Frynaudour, Pontrieux, Quemper-Guézennec, Saint Clet, Faouët, Saint Gilles, Pommerit-le-Vicomte, Tréméreuc et Lanmodez contre la seigneurie de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse appartenant à Louis d’Acigné (1525-1591). En plus du château de Frynaudour, Louis d’Acigné détient également Lézardrieux et Botloy (Boloï).

Le démantèlement du château pendant la Guerre de ligue (1588-1598)

Louis d'Acigné, baron de la Roche-Jagu (il habite le château), protestant converti en 1586 à la "religion chrétienne, catholique, apostolique et romaine" entretient à La Roche-Jagu une compagnie de vingt-cinq arquebusiers à pied.

A sa mort en 1591 au manoir de manoir de Villemario, son fils Jean d'Acigné, époux de Jeanne du Bueil, hérite du château de la Roche-Jagu, mais ce dernier est bientôt occupé par les Ligueurs (Louis Loz, seigneur de Kergouanton et Pierre de Kérousy) puis par les royalistes.

Jean d'Acigné est capturé en 1592 par François Arrel de Kermarquer, lieutenant du chef de guerre Guy-Eder de la Fontenelle, séquestré pendant plusieurs mois puis libéré contre paiement d’une rançon.

Afin d’éviter sa réutilisation par des bandes armées en cas de nouveau conflit, Jean d'Acigné fait démanteler le château de Frynaudour. En 1604, un procès-verbal effectué à la suite d’un différend décrit l’état de ruine du château (voir texte en annexe).

En 1688, le château est décrit ainsi « fors deux tours et quelques autres forteresses et logements souterrains, pourpris, plate-forme entourée de douve, colombier garenne, issus, franchises, rabines à haute futaie, contenant 200 cordes de mesurage (archives de Chantilly d’après Nicole Chouteau, 1986).

Les revenus de la seigneurie de Frynaudour-Quimper-Guézennec-Pontrieux demeurent extrêmement importants. En 1735, Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu (1696-1788) qui en a hérité vend la seigneurie pour 110 000 livres et 10 000 livres de pot de vin à Jean-Sébastien Fleuriot (1712-1781), comte de Langle. La seigneurie revient finalement à la famille d'Acigné en 1737.

A la Révolution, le château appartient à la famille de Coetrieux.

Le passage des antiquaires et historiens

Le chevalier de Fréminville (Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville) dans Antiquités de la Bretagne (1837), Benjamin Jollivet dans Les Côtes-du-Nord : histoire et géographie de toutes les villes et communes du département (1851), Geslin de Bourgogne et Anatole de Barthélemy dans Anciens évêchés de Bretagne : Bretagne féodale et militaire (1879), Joachim Gaultier du Mottay dans les Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord (1883-1884) ou encore Henri Frotier de La Messelière (1932) ont décrit le château de Frynaudour.

A la fin du 19e siècle, les abords du site du château sont perturbés par le passage de ligne ferroviaire de Guingamp à Paimpol et la création du pont de Frynaudour (1893). Pour Nicole Chouteau, le château aurait pu servir de carrière au pont ferroviaire de Frynaudour (hypothèse).

Durant la Seconde Guerre mondiale, le site aurait été réutilisé par l’Allemagne nazie pour installer un canon (Claude Berger, 2003). L’emplacement stratégique du site et la présence de la voie ferrée, indispensable aux chantiers du Mur de l’Atlantique, rend très plausible cette hypothèse.

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle, 15e siècle

- Secondaire : 4e quart 16e siècle, 1er quart 17e siècle

Le château de Frynaudour occupe un éperon rocheux situé à la confluence du Leff et du Trieux. Le bourg de Quemper-Guézennec est situé à 3 km au sud-est.

Le site du château est envahi par la végétation.

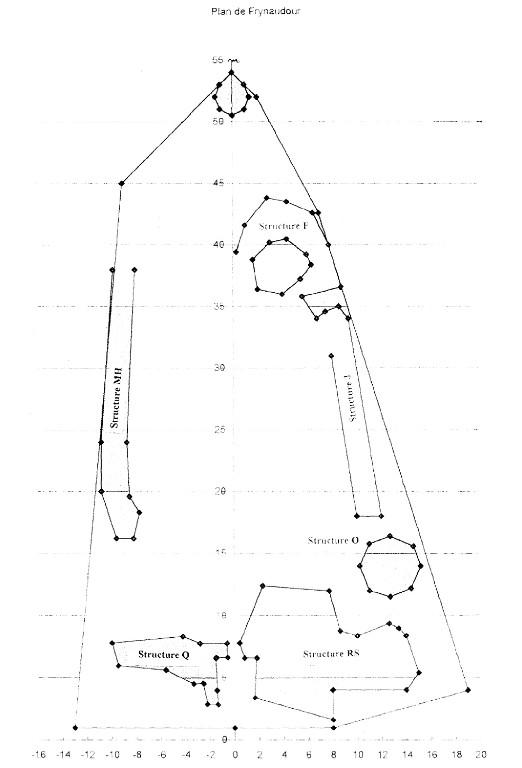

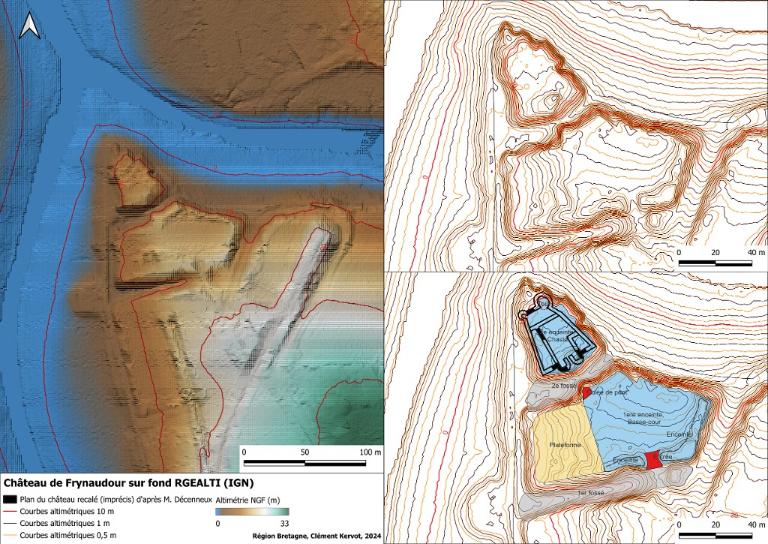

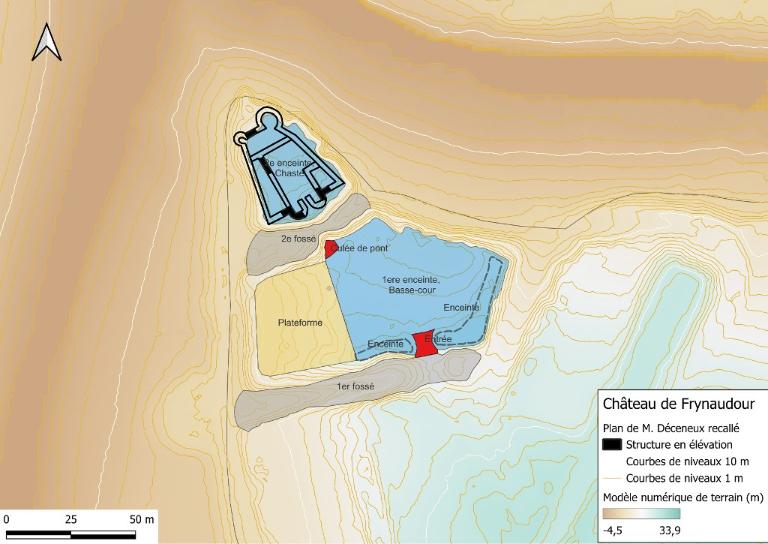

Le modèle numérique de terrain couvrant le château, en lien avec la visite de terrain, permet de distinguer un château structuré autour de deux enceintes culminant de 6 à 8 m au-dessus des fossés. Elles forment deux ensembles isolés par deux fossés successifs.

La première enceinte, au sud, mesure 3 900 m2 de superficie : elle semble structurée en deux sous-ensembles, l'un au sud-est, l'autre au sud-ouest.

La partie sud-est, celle par laquelle se fait l’entrée du château au sud, est de forme pentagonale : son tracé semble suivre la ligne naturelle du rocher. Elle est marquée par un important talus de plus de 2 m de hauteur qui semble matérialiser le tracé d’une enceinte. L’entrée primitive devait se situer au même emplacement que l’entrée actuelle du site. La proéminence située au nord pourrait témoigner de la présence d’une culée de pont pour rejoindre la seconde plate-forme du château.

Du côté du Trieux, la partie sud-ouest se distingue par sa pente importante. Sa forme quadrangulaire, bien différente des deux autres enceintes qui se limitent aux contours du rocher, laisse penser qu’il s’agit d’une extension postérieure à la première enceinte. Erwan Chartier fait remarquer que les six pièces d’artillerie en place dans le château en 1399 devait servir à contrôler et dissuader le passage des navires. Cette plate-forme - pour une batterie d’artillerie ? - pourrait peut-être coïncider avec cette fonction défensive.

La seconde enceinte, mesurant moins de moins de 1 000 m2 de superficie, occupe l’extrémité nord du site sous la forme d’un éperon orienté vers l’aval du Trieux. L’enceinte est implantée directement sur le rocher. La visite sur site confirme la présence de vestiges. Les monticules de terre principalement situés au sud du périmètre recouvrent encore des vestiges. Des murs sont toujours observables vers le milieu de front sud. Ils délimitent un espace quadrangulaire ouvert vers la première enceinte. En regard avec le modèle numérique de terrain, il pourrait s’agir de la porte d’accès - desservie par un pont - reliant les deux enceintes.

Les différentes descriptions et l’inventaire du château permettent d’établir que l’ensemble abritait plusieurs bâtiments : trois "tours (tourelles)" dont une tournée vers le Leff, un "château" qui doit recouvrir la seconde enceinte, une chapelle, une armurerie, plusieurs chambres, une cuisine, une forge, une écurie et une "fourrerie" (bâtiment dédié au stockage du foin, mais aussi dans l’armée service qui s'occupe du fourrage et du logement des troupes). La description de ces éléments historiques confrontés aux observations de terrain permet de suggérer que le site se décompose en deux sous-ensembles, l’enceinte nord par sa place limitée et sa position défensive avantageuse peut correspondre à l’emplacement du "château" accueillant principalement les pièces liées à la résidence (chambre, cuisine, chapelle). L’enceinte sud, beaucoup plus vaste, est apte à accueillir les activités économiques et artisanales que peut accueillir un château (forge, écurie, "fourrerie").

-

Murs

- schiste moellon

- maçonnerie

- granite

-

État de conservationvestiges, envahi par la végétation

-

Précision dimensions

Correspondant à la basse-cour, la première enceinte mesure 3 900 m2 de superficie ; le château en lui même 1 000 m2 de superficie.

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvresite archéologique

-

Éléments remarquablesenceinte, fossé

-

Sites de protectionsite classé

Le château de Frynaudour est mentionné sur la Carte archéologique nationale : une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2018.

Site classé des estuaires du Trieux et du Jaudy en 2016 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

- (c) Bibliothèque Nationale de France

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

POIX DE FREMINVILLE, Christophe-Paulin (dit "Chevalier de Fréminville"). Antiquités de la Bretagne, Côtes-du-Nord. Brest, 1837.

p. 76-77 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

GESLIN DE BOURGOGNE, Jules. BARTHÉLEMY (de), Anatole. Anciens évêchés de Bretagne. Histoire et monuments. Bretagne féodale et militaire. Saint-Brieuc : imprimerie Francisque Guyon, librair-éditeur, t. V, 1879, 377 p.

https://books.google.fr/books?id=HCpLAAAAYAAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=inauthor%3A%22Jules%20Henri%20Geslin%20de%20Bourgogne%22&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false

p. 235-237 -

Service Régional d'Archéologie (Bretagne)

CHARTIER, Erwan. "Prospection thématique. Châteaux forts et habitat seigneurial fortifié en pierre dans la région du Trégor Goëlo". Tome 1-4, 1996.

p. 71-72 ; 182-187 -

AMIOT, Christophe. Lignages et châteaux en Bretagne avant 1350. Rennes, thèse de doctorat d’histoire, dactyl., 4 vol., 1999.

-

MORIN, Stéphane. Trégor, Goëlo, Penthièvre. Le pouvoir des Comtes de Bretagne du 11e au 13e siècle. Rennes : Presses universitaires de Rennes, Société d’émulation des Côtes-d’Armor, 2010, 408 p.

https://books.openedition.org/pur/127983?lang=fr

Périodiques

-

GAULTIER DU MOTTAY, Joachim. "Répertoire archéologique du département des Côtes-du-Nord. Arrondissement de Guingamp". Saint-Brieuc : chez Prud’homme, imprimeur-libraire, Mémoires de la Société archéologique et historique des Côtes-du-Nord, 1883-1884, 557 p.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2078630

p. 105-106 -

CHOUTEAU, Nicole. "Les Places fortes du Trieux : de Bréhat à Pontrieux". Société d'émulation des Côtes-du-Nord, n° 108, 1978.

p. 81-96 -

CHOUTEAU, Nicole. "La vicomté de Pontrieux, Frynaudour, Quemper-Guézennec". Bulletin du club d’archéologie et d'histoire de Bégard, Les Cahiers du Trégor, n° 15, juin 1986, 39 p.

p. 22-28 -

BERGER, Claude. "Forteresse de Frynaudour". Bulletin de Association pour la recherche et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor, 2003.

https://arssat.info/wordpress/wp-content/uploads/tainacan-items/28931/35525/03-Doc-BC1.pdf

p. 17-20

Annexes

-

Inventaire du mobilier du château de Frynaudour en 1399 d’après Jules Geslin de Bourgogne et Anatole de Barthélemy (1879)

-

Procès-verbal de 1604 décrivant le château de Frynaudour selon d’après Nicole Chouteau (1978) (Transcription moderne, Guillaume Lécuillier, 2025)

-

Description du château de Frynaudour par le chevalier de Fréminville (1837)

-

Extrait de "Trégor, Goëlo, Penthièvre. Le pouvoir des Comtes de Bretagne du 11e au 13e siècle" par Stéphane Morin (2010)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.