Chargée d'études à l'Inventaire

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- pré-inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

-

Lécuillier GuillaumeLécuillier GuillaumeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pontrieux

-

Commune

Ploëzal

-

Lieu-dit

la Roche Jagu

-

Cadastre

1936

D3

579

-

Précisions

division de la commune après inventaire

-

Dénominationschâteau fort, demeure

-

Parties constituantes non étudiéescommuns

"Tantôt château fort, tantôt demeure, l’édifice globalement homogène hésite entre deux fonctions qui sont, à cette époque, complémentaires et non concurrentielles. [...] La Roche Jagu n’est ni un petit manoir rural, ni un grand château féodal ; son ambiguïté architecturale est à l’image même de la position sociale de ses constructeurs au 15e siècle" (Christel Douard, 1990)

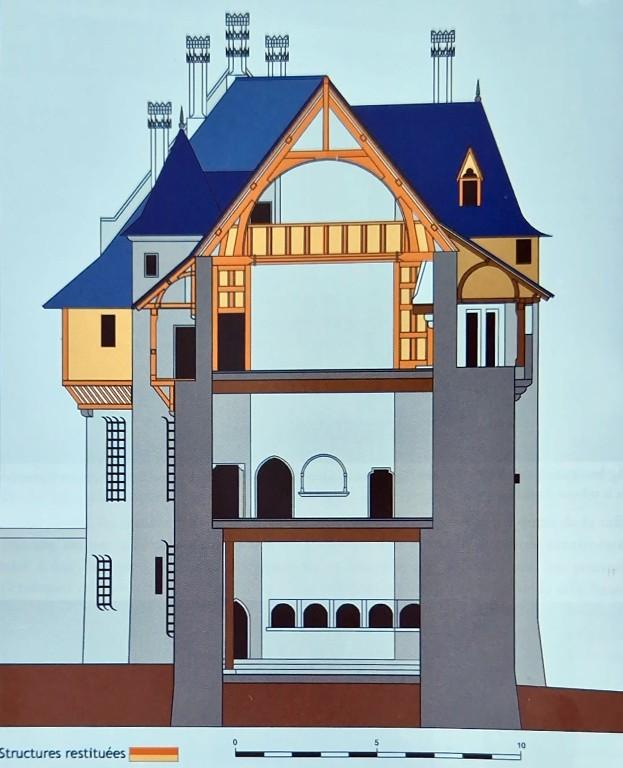

Cette grande demeure seigneuriale commanditée avec l’assentiment du duc Jean V par Catherine de Troguindy (1340-1418), veuve de Maurice du Parc, chevalier, membre de la haute noblesse, est datée des années 1405-1418. Inspirée des résidences princières, elle est conçue sur trois niveaux : la distribution se fait par deux escaliers et par une coursière en encorbellement (disparue) située au deuxième étage. Côté Trieux, la demeure conserve les vestiges d’une enceinte défensive préexistante démantelée durant la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364).

Successivement étudiée par René Couffon (1968), Christel Douard (1990) et Jean-Jacques Rioult (2017), La Roche Jagu a fait l’objet d’une monographie par Nolwenn Herry (2016 ; 2024). L’analyse dendrochronologique commanditée en 2016 par le département des Côtes-d’Armor au bureau d’études Dendrotech, Mémoire du bois, atteste que les chênes qui ont servi à la construction de la demeure ont été abattus entre 1406 et 1410 et que la construction est bien homogène.

Le château de la Roche Jagu est classé au titre des Monuments historiques en 1930. Propriété du département des Côtes d’Armor depuis 1958, le château et son parc sont ouverts au public et accueillent des expositions. Le parcours permanent évoque la vie quotidienne d'une seigneurie bretonne à la fin du Moyen Âge et le fonctionnement de la demeure.

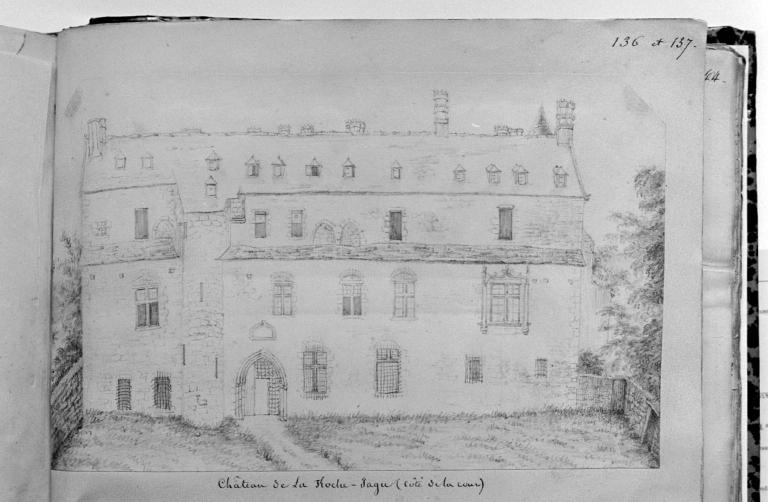

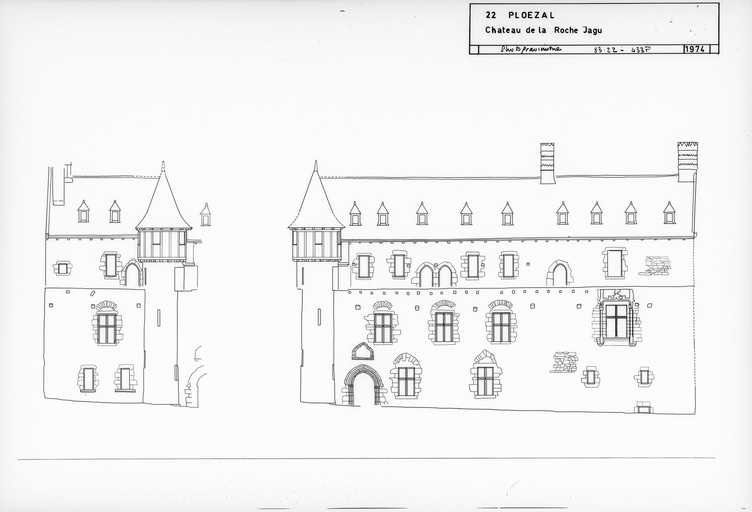

La commune de Ploëzal (canton de Pontrieux) a fait l’objet d’un pré-inventaire en 1974 par Sylvie Laffiché, Catherine Toscer, Boucher, Wetzel et Georgelin.

Créé en 1974, mais resté sans contenu textuel, ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été mis à jour par la Région Bretagne en 2025 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires (Châteaux forts et demeures fortifiées du Moyen Âge dans le territoire du département des Côtes-d'Armor). Il bénéficie de photographies professionnelles de 1974, 1977, 1983, 1989 et 1990 et de relevés photogrammétriques, tous disponibles dans la photothèque du patrimoine.

La seigneurie de la Roche-Jagu

Le château de la Roche-Jagu s’inscrit dans un réseau de châteaux forts et de demeures fortifiées implantés sur le Trieux et ses affluents. A 9 km en amont se trouve Pontrieux (au sud de cette ville se dressait la résidence ducale de Châteaulin-du-Trieux), à 8 km en aval est implantée Lézardrieux et son château. Immédiatement au nord de la Roche-Jagu se trouvait le château de Botloï (Botloy) à Pleudaniel sur le Trieux, au sud était implanté à la confluence du Trieux et du Leff le château de Frinaudour à Quemper-Guézennec.

La seigneurie de la Roche-Jagu s'étend dans les paroisses de Ploëzal, Hengoat et Pommerit-Jaudy et dans la trève de Runan. Outre le domaine proche avec sa retenue, les moulins et les métairies (Kereven, la Roche Jagu et de Camporz), le rentier de 1510 énumère les noms d’une cinquantaine de fermes dépendantes de la seigneurie.

La seigneurie de la Roche-Jagu dépend de la châtellenie de Châteaulin-du-Trieux qui appartient à la baronnie d’Auvaugour et relève du comté de Goëllo.

La dévolution de la seigneurie de la Roche-Jagu

Jagu vit dans la seconde moitié du 11e siècle, il est traditionnellement considéré comme le fondateur de la Roche-Jagu (la Roche de Jagu). Il se serait vu confié un fief par Étienne, comte de Trégor et de Guingamp, seigneur de Goëlo, puis comte de Penthièvre en 1093.

En 1123, Riou de la Roche, fils de Jagu est mentionné dans un document concernant l’érection de la paroisse de Saint-Sauveur de Guingamp.

Les terres nobles de La Roche-Jagu passent ensuite à Richard, qui a épousé Vilaine de Rohan dans la première moitié du 13e siècle, puis à Prigent, leur fils, époux de Constance de Quélen (il participe à la Septième croisade menée par le roi Louis IX dit Saint Louis ; il est cité en 1284 dans des comptes ducaux), puis à Richard II (vers 1260-1320), leur fils, époux de Gasceline de Montfort (vassal direct de Jean II de Bretagne, il est mentionné dans le Livre des Ostz en 1294 où il doit un demi-chevalier pour le fief de Ploëzal).

Leur fille, Denise (1320-1386), héritière de la seigneurie de la Roche-Jagu, épouse Henri de Troguindy.

Catherine de Troguindy (1340-1418), fille de Denise de la Roche-Jagu et d’Henri de Troguindy, hérite de la seigneurie de la Roche-Jagu et épouse Maurice du Parc (1321 - vers 1383-1390). Lors de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), Maurice du Parc, chevalier, prend parti pour Charles de Blois, époux de Jeanne de Penthièvre, duchesse de Bretagne contre les Monfort (capitaine de Quimper ; il est choisi pour le Combat des Trente en 1351 ; il est chambellan en 1359). Pendant cette guerre civile qui voit la victoire de Jean de Montfort, le château fort de la Roche-Jagu est démantelé par le connétable Olivier de Clisson afin qu’il ne puisse pas servir à nouveau. Maurice du Parc passe ensuite au service du roi de France : lieutenant et gouverneur de la vicomté de Limoges puis gouverneur de La Rochelle en 1377.

Catherine de Troguindy, commanditaire du nouveau château de la Roche-Jagu

En 1405, Catherine du Parc, dame de Troguindy et de la Roche-Jagu obtient du duc Jean V de Bretagne, "de faire édifier et rebâtir son château qui avait été démoli durant la Guerre d’Auray à la charge que le duc y aurait toujours son entrée libre sans empêchement de ladite Catherine".

Durant le chantier, Marguerite de Clisson, héritière des Penthièvre et possédant Chateaulin-du-Trieux fait prisonniers les ouvriers en 1407. C’est Jean V qui les fait libérer en juillet de la même année.

Les fils de Maurice du Parc, Henri du Parc (1365-1423, qui a épousé Catherine de Kersaliou et qui fut chambellan de Jean V, mais aussi gouverneur des places de Rennes et de Guérande) et Alain du Parc (mort en 1443, il a épousé Guillemette de Tréal) meurent sans descendance. La seigneurie de la Roche-Jagu passe à leur sœur Jeanne mariée à Rolland Madeuc, seigneur du Gué-Madeuc. Leur fille, Sybille épouse Geoffroy Péan, seigneur de Grandbois.

C’est Roland Péan qui hérite de la seigneurie ; il épouse Marguerite de Tréléver. Leur fils, Jean Péan, époux d’Isabeau de Malestroit est élevé au rang de banneret en 1451 par le duc de Bretagne. Son fils, Pierre Péan, membre de la haute noblesse (2 000 livres de rentes nobles en 1481), époux de Marguerite de Coëtquen, commande l'une des lances de l'évêché de Tréguier : en reconnaissance de ses services au duc de Bretagne, il voit ses seigneuries de la Roche-Jagu et Grandbois érigée en baronnie en 1487. Pierre Péan meurt au combat en 1488 à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.

Sa fille Françoise (1472-1555) hérite de la seigneurie de la Roche-Jagu. Enlevée et mariée en 1590 à Louis de Coëtmen, vicomte de Tonquédec (mort en 1492), elle se remarie en 1494 avec Guillaume d’Acigné. Dès lors, le manoir de Villemario (Ville-Mario) à Saint-Quay-Portrieux est préféré au château de la Roche-Jagu. Son fils Jacques, époux de Françoise Chesnel, hérite de la seigneurie et la transmet à son fils Louis qui épouse Claude de Plorec, dame du Plessis-Porec.

Les droits, privilèges et coutumes associés à la seigneurie de la Roche-Jagu

Des droits, privilèges et coutumes sont attachés aux terres nobles de la Roche-Jagu (d’après Chouteau, 1978 et Botrel, 2002) :

En temps de trouble, les vassaux du seigneur de la Roche-Jagu doivent le droit de guet et de garde au château.

Le seigneur de la Roche-Jagu dispose de la haute justice avec patibulaires à quatre piliers implantée dans le champ de Crec'h Guen (la colline blanche), situé au-dessus de la ville de Pontrieux. Son droit de justice est inférieur à la seigneurie de Pontrieux-Frinaudour et Quemper-Guézennec où elle comparaît en appel et constitue un arrière-fief. Aux généraux plaids de Châteaulin-sur-Trieux, réunions plénières des officiers de justice, le seigneur de la Roche-Jagu dispose de la première menée (le droit de comparaître en premier).

Dans les quatre dîmeries de la paroisse de Ploëzal appelées Botloï (Boloÿ), Le Gouray, Lisquilly (Lisguilly) et Lissinen, la dîme, impôt sur les récoltes, est levé par le seigneur de la Roche-Jagu qui les partage avec la cathédrale de Tréguier.

Le dimanche après la fête de saint Pierre et saint Paul (29 juin), le seigneur de la Roche-Jagu a droit de faire rompre à chaque nouveau marié un bâton en forme de lance appelé quintaine lors de trois courses réglées de cheval (c’est un jeu d'adresse descendant de la joute) ou à défaut de comparaître et de payer l'amende au bourg de Ploëzal.

Le seigneur de la Roche-Jagu dispose de prééminences dans les églises de Ploëzal et les chapelles de Saint-Quay, Kerliviou, Saint-Maudez et Saint-Paul où le droit de supériorité appartient au comte de Vertus, comte de Goëllo et baron d'Avaugour.

A partir de 1424, le jour de la saint Barnabé (début juin), le seigneur de la Roche-Jagu a droit de foire au bourg de Runan avec le droit de connaître les crimes et délits qui pourraient y être commis.

Quatre gardes forestiers sont créés pour les bois du domaine de la Roche-Jagu.

Le château de la Roche-Jagu occupé pendant la Guerre de ligue (1588-1598)

Au début du conflit, Louis d'Acigné (vers 1525-1591), baron de la Roche-Jagu, protestant converti en 1586 à la "religion chrétienne, catholique, apostolique et romaine" entretient à La Roche-Jagu une compagnie de vingt-cinq arquebusiers à pied.

A sa mort en 1591 au manoir de manoir de Villemario, son fils Jean, époux de Jeanne du Bueil, hérite du château de la Roche-Jagu, mais ce dernier est bientôt occupé par les Ligueurs (Louis Loz, seigneur de Kergouanton et Pierre de Kérousy) puis par les royalistes. C’est sans doute à cette époque que les dépendances du château sont détruites.

Jean d'Acigné est capturé en 1592 par François Arrel de Kermarquer, lieutenant du chef de guerre Guy-Eder de la Fontenelle, séquestré pendant plusieurs mois puis libéré contre paiement d’une rançon.

A l’issue du conflit, Jean d'Acigné fait démanteler le château de Frynaudour que son père avait acquis en 1555 afin d’éviter sa réutilisation par des bandes armées en cas de nouveau conflit.

(Pour la suite de la dévolution, voir Botrel, 2002 en annexe.)

Le château de la Roche-Jagu

Le château actuel est adossé à une enceinte défensive préexistante qui témoigne du château primitif démantelé durant la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364). Les extrémités nord et sud de l’enceinte ont peut-être été symboliquement conservées pour marquer l’ancienneté du lieu.

Le château est construit entre 1405 et 1418 pour Catherine de Troguindy, dame de la Roche Jagu et veuve de Maurice du Parc, ce que confirment à la fois les sources, l’analyse architecturale et stylistique et six séries de marques de tâcheron qui attestent d’une progression rapide du chantier. Il ne s’agit pas d’un château fort à proprement parlé, mais d’une résidence fortifiée.

L’analyse dendrochronologique commanditée par le département des Côtes-d’Armor en 2016 au bureau d’études Dendrotech, Mémoire du bois, atteste que les chênes qui ont servi à la construction du château ont été abattus entre 1406 et 1410 : charpente de comble, structure et plancher du chemin de ronde, planchers des premier et deuxième étages, etc.

Des modifications sont datables de la seconde moitié du 15e siècle : la fenêtre au décor gothique flamboyant de la chambre seigneuriale située au premier étage et orientée vers la cour, la crédence lavabo et les deux hagioscopes à claire-voie de la chapelle.

Le bois de la structure renforçant la grille d’entrée au rez-de-chaussée a été abattu en 1609-1616 comme l’atteste l’analyse dendrochronologique.

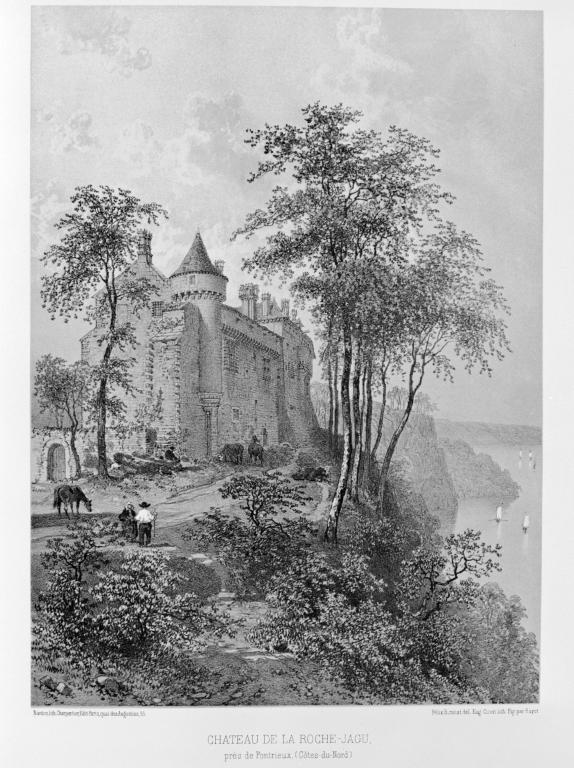

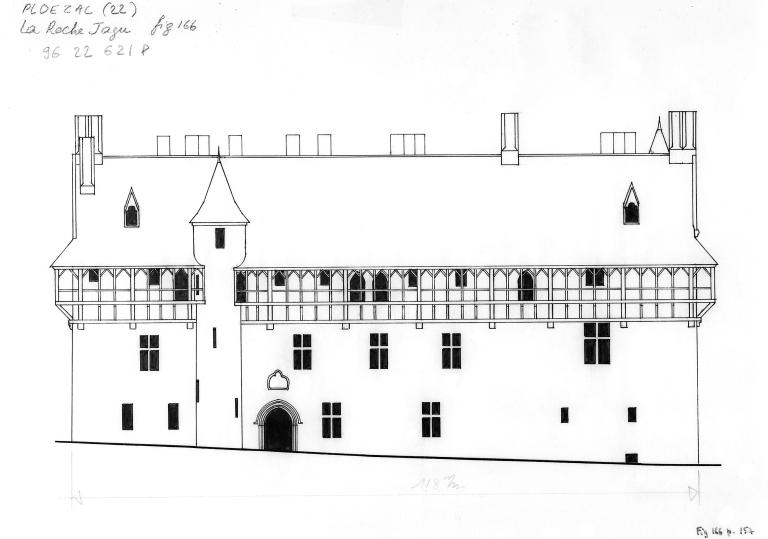

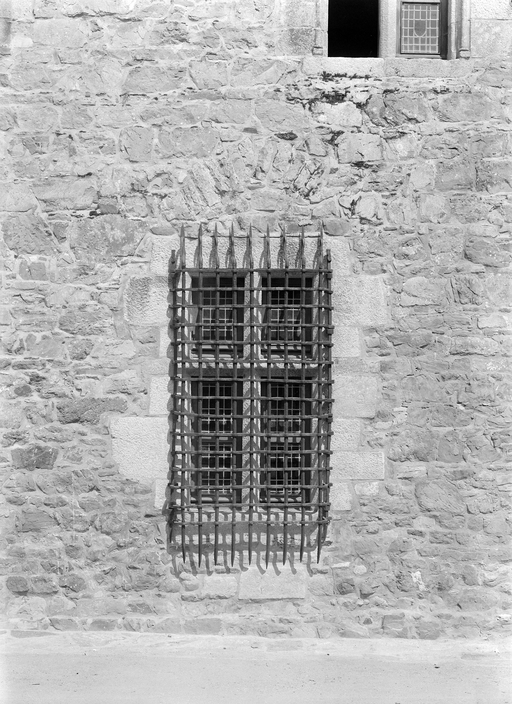

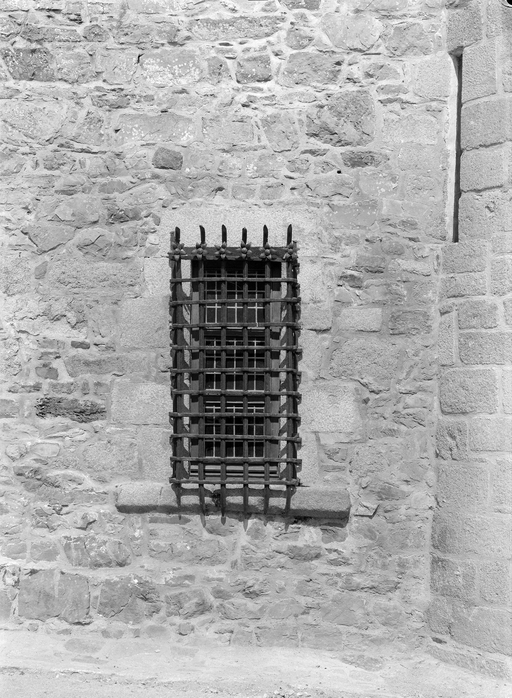

Le déclassement progressif du château dans les siècles suivants et sa transformation en exploitation agricole et greniers entraîne des modifications et le non remplacement de certains éléments : la disparition de la coursière en encorbellement en bois du deuxième étage et la fermeture en maçonnerie de ses accès, la création de planchers dans les combles (chambre nord-ouest et salles hautes), le démontage de la tribune et de la cloison divisant les deux salles hautes du deuxième étage. Enfin, le mobilier d’attache comme les tambours de porte, les dais ou fausses voûtes en bois, les portes ou les grilles défensives de certaines fenêtres ont disparu (les grilles de l’élévation postérieure sont visibles sur la gravure extraite de la Bretagne contemporaine, livre publié en 1865).

En 1930, le château de la Roche-Jagu est classé au titre des Monuments historiques.

En 1958, il est cédé au Conseil général des Côtes-du-Nord par Gaëtan d’Alès (1900-1991).

Après une importante restauration menée par Jean Sonnier (1913-2004), architecte en chef des Monuments historiques, le château de la Roche-Jagu ouvre au public en 1966. La partie sommitale de la tour d’escalier a été réinterprétée et reconstruite tout comme le pan de bois du logement du chapelain et la baie de la chapelle. Portail d'entrée, mur de clôture de la cour et pavillons sont classés au titre des Monuments historiques en 1969.

Dévasté par la tempête de 1987, le parc est recréé à partir de 1992 par l'architecte-paysagiste Bertrand Paulet. Il a été labélisé "Jardin remarquable" en 2005 par le ministère de la Culture et de la Communication, puis labélisé "EcoJardin" en 2015.

-

Période(s)

- Principale : 14e siècle , (incertitude)

- Secondaire : 1er quart 15e siècle , daté par source, datation par dendrochronologie

- Secondaire : 2e moitié 15e siècle

- Principale : Temps modernes, Epoque contemporaine

-

Dates

- 1406, datation par dendrochronologie

- 1410, datation par dendrochronologie

-

Auteur(s)

-

Auteur :

de Troguindy Catherineauteur commanditaire attribution par sourcede Troguindy CatherineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

La situation géographique

Le château de la Roche-Jagu est situé à 8 km en amont de Lézardrieux, sur la rive ouest du Trieux, là où le fleuve côtier marque un important méandre. Son implantation en hauteur - 60 m au-dessus du niveau de la mer - permet de surveiller l’amont comme l’aval du Trieux. De son implantation au sommet d’une rive escarpée vient vraisemblablement son nom roc'h, roche.

Le château est alimenté en eau par le Stanco via un réservoir.

Formes, matériaux et dimensions

Le plan général du château a été dicté par la présence d’une enceinte défensive côté Trieux, en rebord du plateau, que ses extrémités nord et sud débordant du logis et sa forte épaisseur trahissent. Le cadastre parcellaire de 1831 ne nous livre cependant pas d’information sur le tracé de cette enceinte et aucun diagnostic archéologique n’a été réalisé.

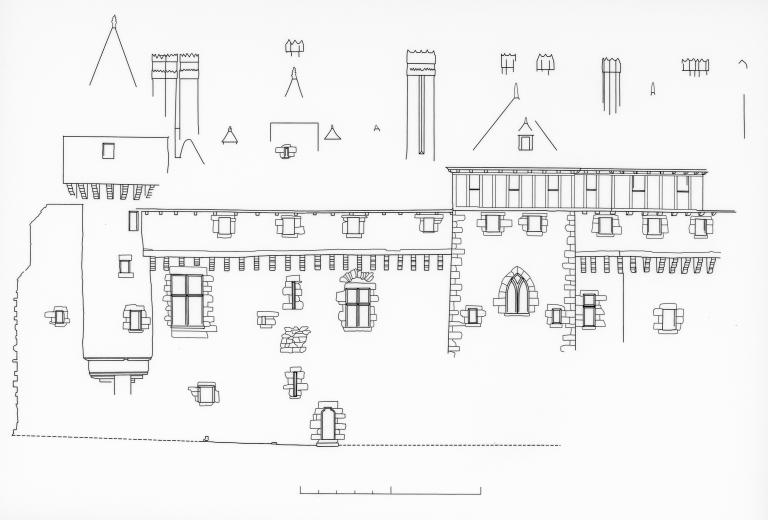

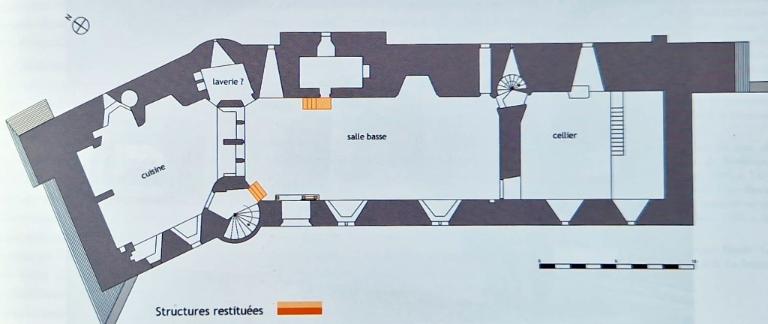

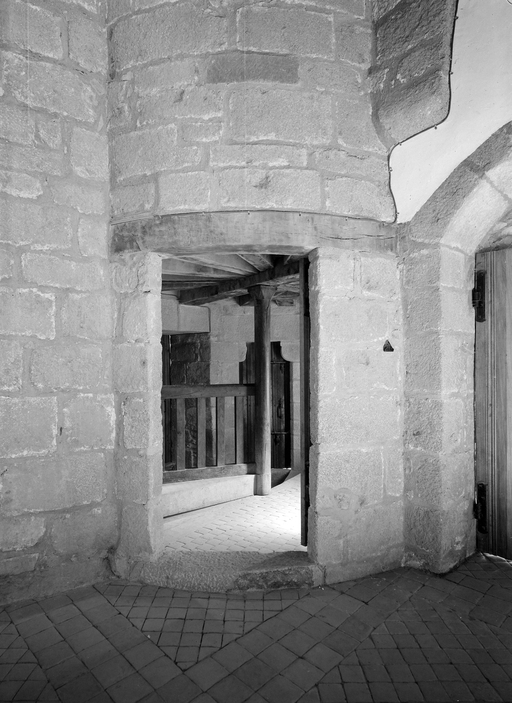

Orienté vers le sud-ouest, le corps principal forme un angle rentrant (202 degrés) avec l’aile nord orientée vers le sud-sud-ouest. A la jonction des deux corps de bâtiment, se trouve une tour en demi-hors-œuvre abritant un escalier monumental en vis permettant la distribution verticale. Elle était probablement couronnée à l’origine d’une pièce haute en maçonnerie couverte en poivrière.

Ces deux élévations sont percées de nombreuses fenêtres donnant sur la cour (quinze hautes et larges fenêtre, deux petites baies, un soupirail pour le cellier et des jours). Au niveau du deuxième étage, les portes et consoles (et têtes de poutres visibles sur des photographies anciennes) attestent de la présence d’une coursière ou "galerie" en encorbellement en bois permettant une circulation horizontale destiné à desservir, sans les traverser, les pièces de l’étage disposées en enfilade. La présence de latrines à l’extrémité nord de la coursière est attestée par un placard mural.

Un second escalier en vis est implanté dans œuvre au sud du corps principal dans l’épaisseur du mur de refend et du mur gouttereau.

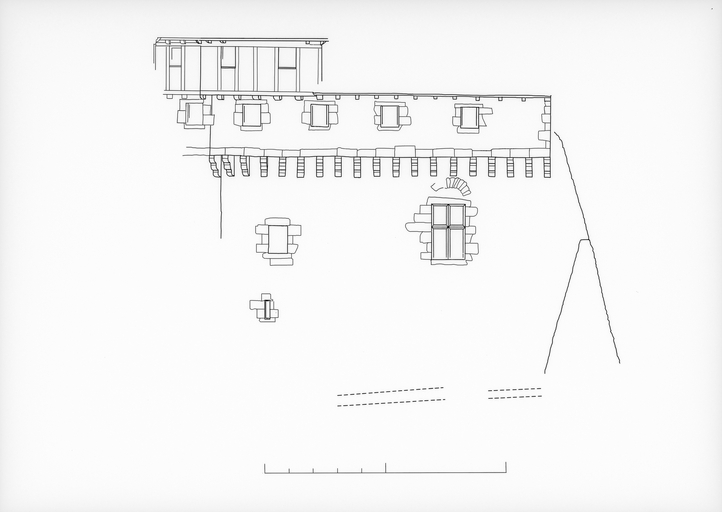

Côté Trieux, la façade postérieure est marquée par la présence d’une tour au nord-est (en demi-hors-œuvre), d’une tour rectangulaire (en légère saillie) et d’une tour au sud-est (en demi-hors-œuvre, mais démarrant au niveau du premier étage). Les deux tours à pied - nord-est et rectangulaire - seraient des remplois du château primitif.

Si les maçonneries sont majoritairement en moellon de grès rose ou rougeâtre de provenance proximale (Plourivo) simplement équarri (et en quantité moindre en "spilites de Paimpol", bleu-verdâtre, notamment dans les parties anciennes), les entourages des ouvertures, chaînes d’angle, rampants, chevronnières, escaliers en vis, cheminées, niches, corbeaux et consoles sont en pierre de taille de granite gris (granodiorite de Bréhat et de ses environs). La tour antérieure et la tour sud-est sont élevées en pierre de taille de granite.

La surface du château selon le cadastre parcellaire est de 2 085 m2.

La distribution du château et son fonctionnement

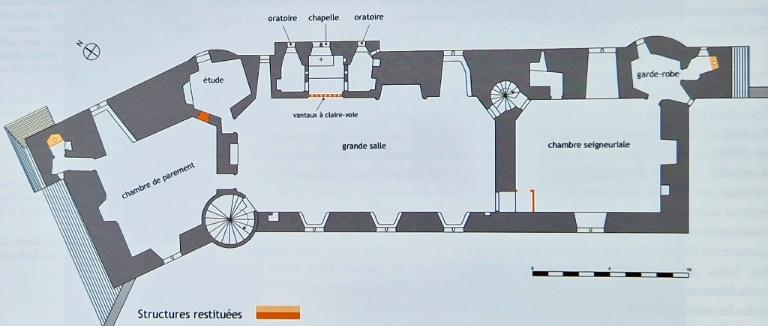

Rez-de-chaussée

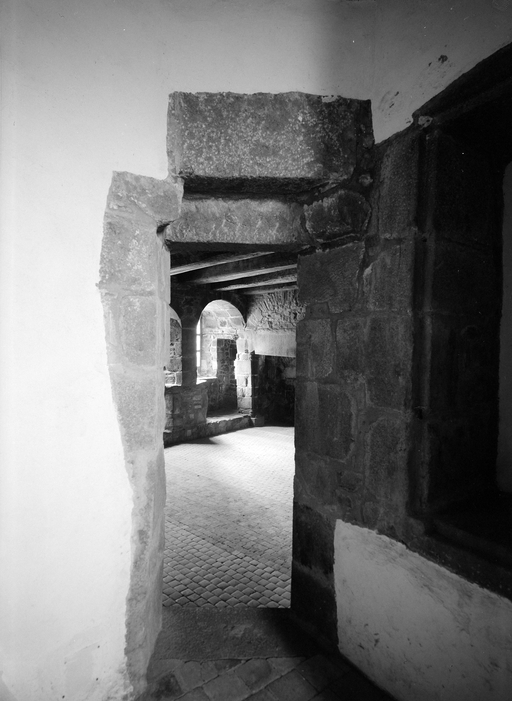

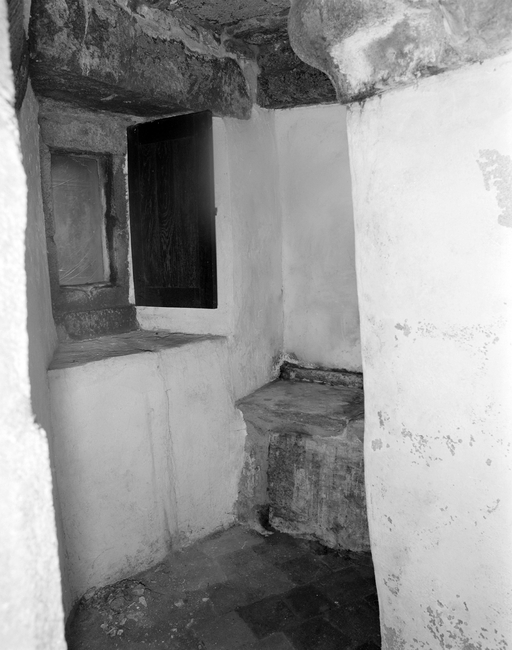

L’entrée se fait directement dans la salle basse. Elle est éclairée côté cour par deux grandes fenêtres à croisée et chauffée par une cheminée implantée dans le mur gouttereau postérieur. Située presque face à l’entrée, dans l’épaisseur du mur postérieure, se trouve une pièce chauffée dont l’usage n’est pas identifié (corps de garde, "bureau" de l’intendant ?)

Dans l’angle sud-est se trouvent deux portes : la première donne accès à la poterne, la seconde à un escalier en vis assurant la distribution verticale sur quatre niveaux.

Au sud de la salle basse et communiquant avec cette dernière par une porte se trouve un vaste cellier avec cave semi-enterrée.

Au nord de la salle basse se trouve la tour qui sert d’accès à la cuisine et abrite l’escalier en vis.

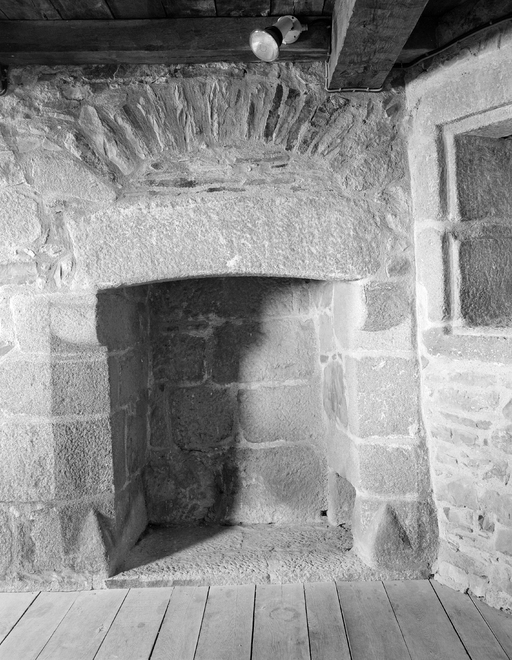

La cuisine et le rez-de-chaussée surélevé de la tour nord-est (dotée de deux placards muraux et servant probablement de bouteillerie ou souillarde) sont desservis par un ensemble de cinq passe-plats fermés par des volets en bois. La cuisine est dotée de trois cheminées - dont deux géminées implantées sur le pignon nord - et d’un four à pain avec hotte de cheminée (quoique relativement petit pour un château de cette dimension ?). Différente de celle des cheminées géminées (piédroits à triple colonnettes), l’ornementation de la cheminée implantée sur le mur gouttereau postérieur est identique à celle de la salle basse (large chanfrein, quart de rond chanfreiné en partie haute et pointe-de-diamant en partie basse). Des banquettes en maçonnerie permettent la desserte des plats et autres récipients. Un égout est aménagé dans l’angle nord de la cuisine.

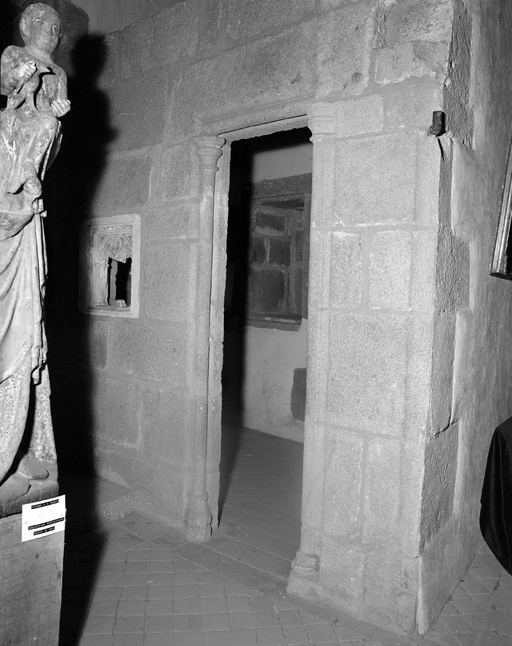

Premier étage

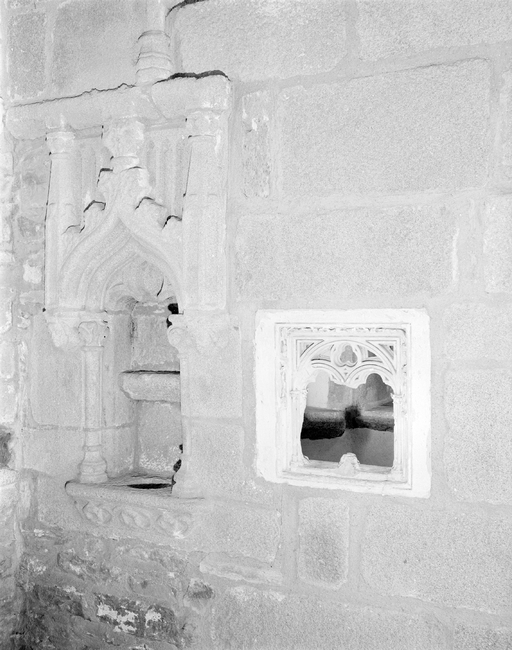

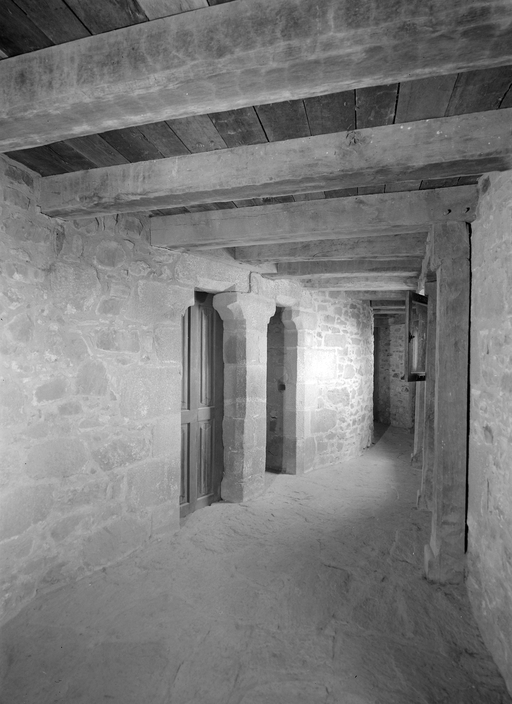

L’escalier en vis dessert la grande salle. Elle est éclairée, côté cour par trois grandes fenêtres à croisée et coussièges, côté Trieux par deux fenêtres (dont l’une à coussiège unique) et chauffée par une cheminée implantée dans le mur gouttereau postérieur. Le mur de refend nord est doté d’une grande niche crédence. Côté Trieux, dans l’épaisseur du mur, se trouve la chapelle éclairée par une baie à remplage, flanquée de deux oratoires avec hagioscopes dotés d’une cheminée et d’un placard mural (uniquement pour celui du sud). Au sud de l’autel (à droite), se trouve une crédence lavabo (piscine). Cette chapelle domestique était fermée par une porte à claire-voie faisant clôture comme l’atteste des découpes dans le granite. Dans l’angle sud-est de la grande salle se trouve le second escalier en vis. Dans la tour nord-est, accessible depuis la grande salle se trouve une pièce de plan polygonal identifiée comme un probable chartrier (Rioult, 2017).

Au nord de la grande salle se trouve une chambre de parement chauffée, peut-être dotée d’une étude ou garde-robe chauffée dans la tour nord-est. Eclairée par deux fenêtres, cette chambre est dotée de latrines.

Au sud de la grande salle se trouve la chambre seigneuriale desservie par la grande salle ou l’escalier en vis. Eclairée par deux fenêtres, elle est dotée d’une pièce dans la tour sud-est (étude ou garde-robe ?) et de latrines. Dans l’épaisseur du mur côté Trieux, se trouve une petite pièce doté d’un jour mais non chauffée (une salle de guet dominant la poterne ?).

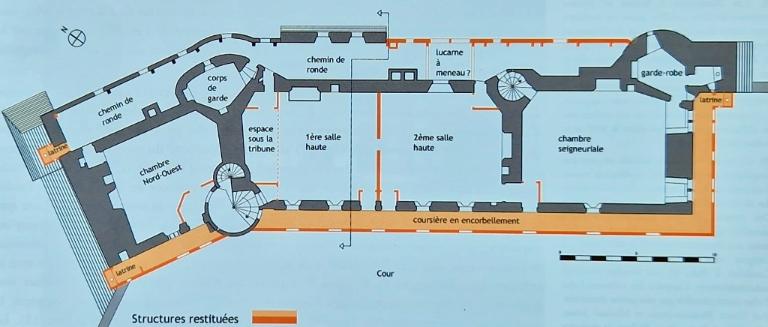

Deuxième étage

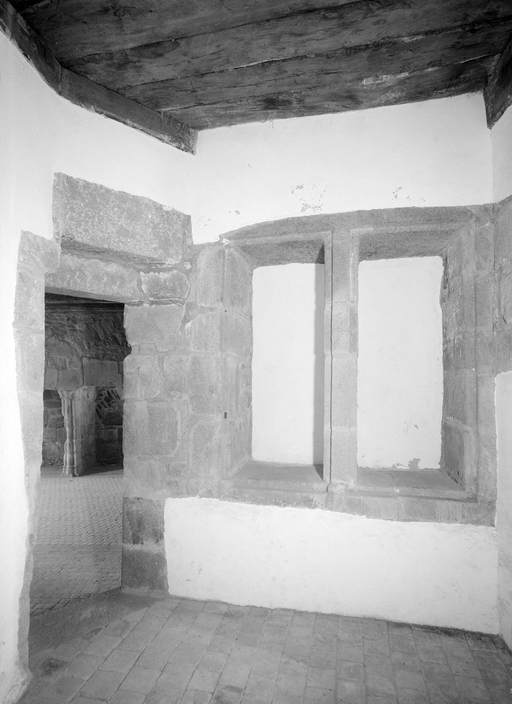

A ce niveau, l’escalier en vis dessert quatre espaces distincts : la salle haute nord, la chambre nord-ouest, le couloir menant au logement du chapelain (étage supérieur intermédiaire) et la coursière en encorbellement servant à la distribution horizontale. Pour éviter les courants d’air depuis le chemin de ronde et la coursière, les portes sont dotées de tambour.

Comme l’atteste la présence de deux cheminées, mais surtout de deux portes donnant côté cour sur la coursière, la grande salle haute était divisée par une cloison. Eclairée côté cour par deux fenêtres, la chambre haute nord est dotée d’une cheminée à manteau en bois à encorbellement dite trégoroise et hotte pyramidale (très proche stylistiquement de celle du manoir de Kerdéozer à Pleudaniel datée par millésime de 1418). La chambre haute sud est dotée d’une cheminée dans le mur de refend sud : elle est éclairée côté cour par deux fenêtres et côté Trieux par une fenêtre éclairée en second jour (disposition observée à Tréguier dans la sacristie de la cathédrale Saint-Tugdual).

Au nord se trouve une chambre chauffée éclairée par une unique fenêtre côté cour. Elle était probablement dotée de latrines, remplacées ultérieurement par une porte donnant sur le chemin de ronde.

Au sud se trouve une chambre desservie par la grande salle sud ou l’escalier en vis. Chauffée, elle est dotée d’une garde-robe chauffée et de latrines. Sa particularité est d’être dotée d’une unique fenêtre sur cour, mais de deux grandes fenêtres à croisée de pierre avec coussièges dans le pignon sud (quoique éclairées en second jour par la coursière).

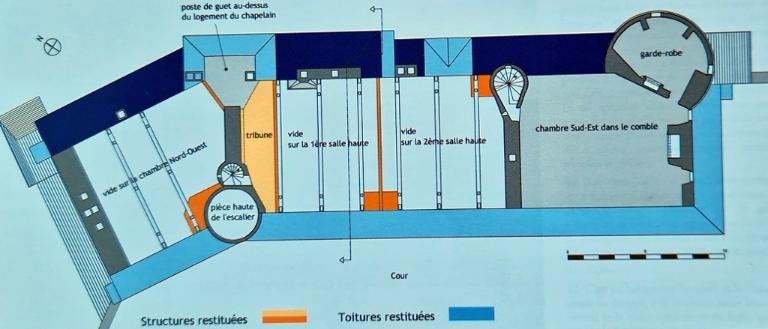

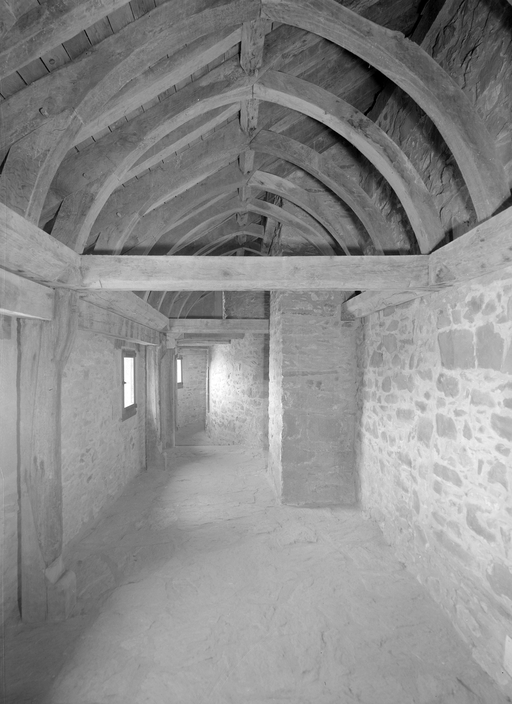

A l’exception de la chambre sud qui est doté d’un plafond, les trois pièces en enfilade - chambre nord-ouest, salle haute nord et salle haute sud - sont sous charpente. La charpente de la chambre nord-ouest conserve ses aisseliers d’origine (date d’abattage entre 1406 et 1410 par dendrochronologie).

Le chemin de ronde court sur la quasi-totalité de la façade coté Trieux : il est doté d’un corps de garde chauffé et de latrines. L’absence de liaisonnement dans la maçonnerie correspondant au chemin de ronde est particulièrement visible depuis le nord. Puisque les poteaux de la charpente du chemin de ronde sont datés du début 15e siècle par dendrochronologie, ne s’agissait-il pas à l’origine d’un chemin de ronde en pan de bois à l’image de la coursière en encorbellement côté cour ?

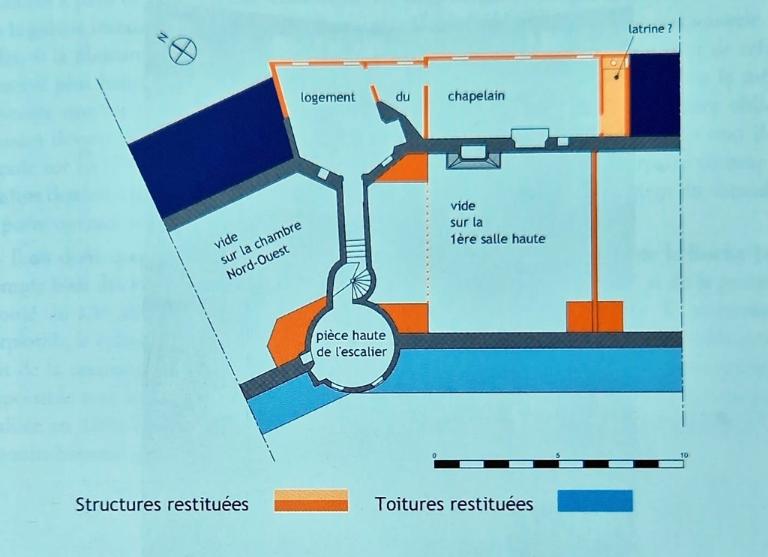

Le logement du chapelain

Sous les toits côté Trieux, juste au-dessus du chemin de ronde et accessible par un couloir depuis l’escalier principal, le logement du chapelain dispose d’une armoire en arc brisé et d’un placard mural avec gaine de chauffage depuis la cheminée. Ce logement à deux pièces, couverte en poivrière pour l’une, en pavillon pour l’autre, est en pan de bois.

La chambre sud dans les combles

Accessible par l’escalier en vis sud, cette chambre chauffée par une cheminée à piédroits à unique colonnette est éclairée par deux baies percées dans le pignon sud. Elle est dotée d’une garde-robe aménagée dans la tour sud-est. Un jour percé dans l’escalier en vis permet d’observer la salle haute sud.

La couverture

De l’imposante couverture à longs pans en ardoise émergent les couvertures en poivrière des quatre tours et celle en pavillon de la tour rectangulaire, mais aussi dix-neuf souches monumentales de cheminée.

Les aspects défensifs

L’état primitif de la cour n’est pas connu. En l’état, le château est précédée d’une cour avec mur de clôture et portail.

Les tours nord-est et sud-est ainsi que le chemin de ronde (situé au deuxième étage) sont flanqués de mâchicoulis supportés par trois niveaux de consoles. La coursière en encorbellement - disparue - pouvait également fonctionner comme un chemin de ronde défendant la façade principale et le pignon sud. Fenêtres à vantaux et créneaux de pied pouvaient permettre des tirs lointains ou fichant.

Un corps de garde chauffé et éclairé en second jour est identifié au niveau du chemin de ronde ainsi qu’une pièce située au rez-de-chaussée de la tour rectangulaire ayant vue directe sur la porte d’entrée. Un second corps de garde pouvait prendre place dans la tour sud-est.

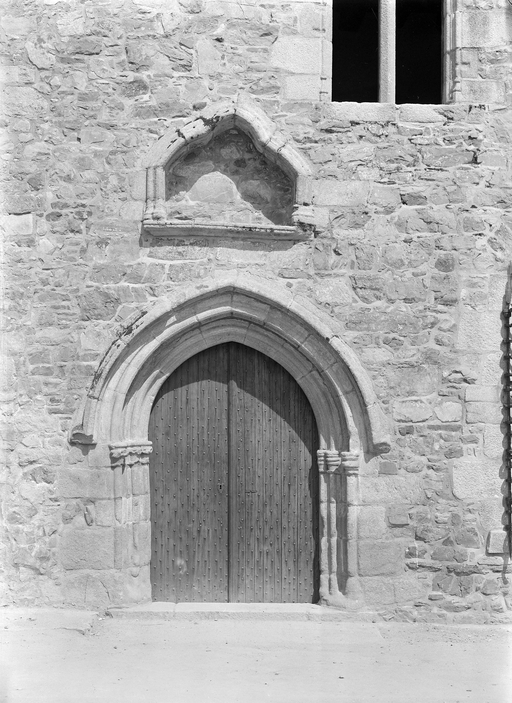

Côté cour, la porte principale est dotée d’une grille intérieure faisant sas renforcée par une structure en bois. Côté Trieux, la poterne est protégée par une double porte. Toutes les fenêtres du château étaient munies de grille (celles des baies du rez-de-chaussée sont conservées).

L'ornementation

L’entrée monumentale est en arc brisé à voussure : elle est surmontée d’une niche trilobée destinée à abriter un décor héraldique. Les portes intérieures sont tantôt en arc brisé, tantôt à linteau droit sur coussinets ou à linteau droit. Les arcs des passe-plats sont en anse de panier.

Porte d’entrée, chapelle (angles de l’arcade, pied de l’autel, piédroits des portes des deux oratoires), piédroits de fenêtres, de cheminées ou de niches sont ornés de colonnettes à chapiteaux et bases "en flacon". Les piédroits sont tantôt à simple, double ou à triple colonnettes.

Plusieurs cheminées arborent également des piédroits à large chanfrein et pointe-de-diamant en partie basse avec corbeaux chanfreinés à ressauts.

Les deux hagioscopes à claire-voie en calcaire des deux oratoires de la chapelle sont de style rayonnant : ils sont ornés en sus de pampres de vigne portant grappes et feuilles où courent des escargots (uniquement pour celui du sud). La fenêtre sur cour de la chambre seigneuriale, la crédence lavabo de la chapelle en pierre de taille de granite - ajoutée ultérieurement comme le montre l’interruption des colonnettes d’angle de l’arcade - arborent en revanche un décor gothique flamboyant.

Les sols sont couverts de carreaux de terre cuite posés géométriquement (tantôt droit, tantôt en diagonale).

Côté cour, les chevronnières ou crossettes sont sculptées (le seigneur au nord et sa dame au sud avec sa coiffe ?).

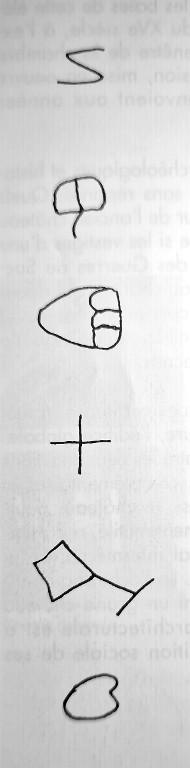

De plan octogonal, les dix-neuf souches de cheminées - simples, jumelles ou triples - sont enduites et ornées de fines plaques d’ardoises formant des motifs géométriques (voir le Carpont à Trédarzec ou Lézardré à Lézardrieux).

-

Murs

- grès maçonnerie

- moellon

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Étages2 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit conique

- toit à longs pans

- pignon découvert

- croupe

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis avec jour en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis

-

État de conservationrestauré, remanié, bon état

-

Statut de la propriétépropriété du département

-

Intérêt de l'œuvresite archéologique, à signaler

-

Sites de protectionsite classé

-

Protectionsclassé MH, 1930/06/25

classé MH, 1969/01/27

-

Précisions sur la protection

Château : classement par arrêté du 25 juin 1930 ;

Portail d'entrée, pavillons qui encadrent ce portail (à l'exception de la partie moderne), mur d'enceinte (cad. D 578) : classement par arrêté du 27 janvier 1969.

-

Référence MH

Le château de la Roche-Jagu est mentionné sur la Carte archéologique nationale en 1996 : une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2018.

Site classé des estuaires du Trieux et du Jaudy en 2016 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Bibliothèque Nationale de France

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

LA POIX DE FREMINVILLE (de), Christophe-Paulin (dit le Chevalier de Fréminville). Antiquités de la Bretagne. Côtes-du-Nord. Brest : imprimerie chez J-B Lefournier, (imprimeur-libraire, éditeur), 1837, 416 p.

p. 77-85 -

BENOIST, Félix. La Bretagne contemporaine. Paris, Charpentier, 1865.

p. 54 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

GESLIN DE BOURGOGNE, Jules. BARTHÉLEMY (de), Anatole. Anciens évêchés de Bretagne. Histoire et monuments. Bretagne féodale et militaire. Saint-Brieuc : imprimerie Francisque Guyon, librair-éditeur, t. V, 1879, 377 p.

https://books.google.fr/books?id=HCpLAAAAYAAJ&newbks=1&newbks_redir=0&dq=inauthor%3A%22Jules%20Henri%20Geslin%20de%20Bourgogne%22&hl=fr&pg=PP13#v=onepage&q&f=false

p. 250-262 -

BLANCHARD, René. Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne. Nantes, 1891, t. I, 272 vues.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k736808/f201.item

n° 108 ; p. 58 -

BARBIER, Pierre. Le Trégor historique et monumental : étude historique et archéologique sur l'ancien évêché de Tréguier. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1960, 554 p.

http://bibliotheque.idbe.bzh/data/cle_87/Le_TrAgor_Historique_et_Monumental_.pdf

p. 507-519 -

SALET, Francis. "Le château de La Roche-Jagu" in Bulletin Monumental, tome 126, n° 1, année 1968. p. 91-92.

www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1968_num_126_1_7833

-

DOUARD, Christel. DÉCENEUX, Marc. Château de la Roche Jagu. Propriété départementale des Côtes du Nord. Ploëzal : association pour l'animation du château de la Roche Jagu, imprimerie : Hôtel du département des Côtes-du-Nord, n. d., n. p.

https://bibliotheque.idbe.bzh/data/cle_278/Chateau_de_la_Roche_Jagu_.pdf

-

DOUARD, Christel. Le château de la Roche Jagu. Rennes : Service régional de l'Inventaire général, Collection Parcours du patrimoine, 1990.

https://bibliotheque.idbe.bzh/data/cle_174/le__chateau__de__la__roche__jagu.pdf

-

Service Régional d'Archéologie (Bretagne)

CHARTIER, Erwan. "Prospection thématique. Châteaux forts et habitat seigneurial fortifié en pierre dans la région du Trégor Goëlo". Tome 1-4, 1996.

p. 100-116 -

BOTREL, Yannick. Les justices seigneuriales de l'évêché de Tréguier. Guingamp, éditions de la Plommée, 2002.

p. 209-211 -

RIOULT, Jean-Jacques. "Le château de La Roche Jagu (Commune de Ploëzal)" in Congrès archéologique de France. Côtes d'Armor, 2015, Paris : Société Française d'Archéologie, 2017, p. 131-155.

-

HERRY, Nolwenn. Le château de la Roche Jagu. Histoire et architecture d'un manoir breton. Spézet : Coop Breizh, 2016, 80 p.

Périodiques

-

COUFFON, René. Le château de la Roche Jagu. Extrait des Mémoires de la Société d’Émulation des Côtes-du-Nord publié avec le concours du Conseil Général. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1968, 19 p.

-

CHOUTEAU, Nicole. "Les Places fortes du Trieux : de Bréhat à Pontrieux". Société d'émulation des Côtes-du-Nord, n° 108, 1978.

-

CHAURIS, Louis. "Éclairage lithologique préliminaire sur le château de La Roche-Jagu (Côtes-d’Armor)". Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-d’Armor, n° 134, 2005, p. 163-170.

Lien web

- Plan de l'Île de Bréhat et de la rivière de Pontrieux par Pierre Collin, 1666

- Notice consacrée au château de la Roche-Jagu sur POP : la plateforme ouverte du patrimoine (Recensement immeubles MH)

- Notice consacrée aux parc et jardins du château de la Roche-Jagu sur POP : la plateforme ouverte du patrimoine

- Ensemble d'illustration concernant le château de la Roche-Jagu sur POP : la plateforme ouverte du patrimoine

- Ensemble d'illustration concernant le château de la Roche-Jagu dans les collections du Musée de Bretagne

- Ensemble d'illustrations concernant le château de la Roche-Jagu dans le le fonds photographique de l'inventaire du patrimoine en Bretagne

- Notice consacrée au château de la Roche-Jagu dans la Dendrabase de Dendrotech, Mémoires du bois

Annexes

-

Article "la Roche-Jagu" dans Les justices seigneuriales de l'évêché de Tréguier par Yannick Botrel, p. 209-211

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

chercheur SRI