Chargée d'études Inventaire

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine lié à l’histoire toilière de la Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesUzel

Le Quillio est une ancienne trève de la paroisse de Merléac, située au cœur de la manufacture des « bretagnes », dans le périmètre du marché aux toiles d’Uzel. Du 17e au 1er quart du 19e siècle, elle connaît une période de prospérité grâce à l’activité toilière. Celle-ci mobilise une grande partie de la population, composée majoritairement de tisserands, de fileuses et de blanchisseurs. Cependant, ce sont les marchands de toiles qui occupent une position dominante, par leur poids économique et leur influence sociale. En 1760, dans la requête présentée à l’Intendant de Bretagne (relative à l’ordonnance sur l’aune de 50 pouces), on compte 7 marchands originaires du Quillio sur les 26 dépendants du marché d’Uzel : Jean Ollitrault sieur de Bergereux, Pierre Guillo sieur de Brince, Jean Le Goff, Pierre Le Coq sieur de Maisonneuve, François Rault, Charles Ollitrault sieur de Kermarec et Glais de Bizoin. En 1790, Le Quillio compte 1 855 habitants. Dans le registre des marques de Saint-Malo (1781-1791), on y recense 34 marchands de toiles sur les 107 que compte le marché d’Uzel. Ce qui fait du Quillio le milieu marchand le plus important du secteur.

Des marchands influents au sein du général de la trève

Les registres de délibérations du Quillio couvrent la période comprise entre 1689 et 1773. On y observe qu’une grande majorité de marchands de toiles compose le général de la trève (assemblée de laïcs et de clercs chargée d’en administrer les biens). Le recoupement des registres de délibérations avec les rôles de capitations (40 rôles entre 1708 et 1780) met en évidence le lien entre richesse et positionnement au sein du général. Ainsi, la mention régulière des mêmes familles révèle qu'un groupe de marchands, parmi les plus aisés, est au centre du pouvoir décisionnel du Quillio. Les Ollitrault, Guillo, Le Couëdic sont présents sur l’entièreté de la période couverte par les rôles de capitation, signe d'une activité pérenne qui se transmet de génération en génération. Plusieurs délibérants occupent leur fonction pendant plus de 10 ans, 33 ans pour Charles Ollitrault sieur de Kermarec. Ces notables portent souvent le titre de « sieur » associé au nom de leur lieu-dit d'origine. Ces titres se transmettent généralement de père en fils. A côté de ces lignées familiales bien représentées, on trouve des noms isolés, incarnés par une seule personne : Pierre-Guillaume Lecoq sieur de Maisonneuve (nouvellement arrivé de Dinan vers 1660), délibérant entre 1765 et 1773, Julien Taillard sieur du Nouezo, délibérant de 1732 à 1748, Joseph Collin sieur de Bellevue, délibérant entre 1719 et 1726. Les rôles de capitation permettent d’identifier d’autres marchands, absents du général, dont la capitation ne dépasse pas les 20 livres : le sieur Julien Blanchard à partir de 1748, le sieur de Ville Gaure à partir de 1752, le sieur Priac du Bois de La Motte, le sieur Driac de Feun à partir de 1756, le sieur du Petit Bois Collin, capité à partir de 1707, et le sieur Collin-Questenguy.

Des dynasties de marchands de toiles

Plusieurs familles de marchands de toiles se distinguent au Quillio, formant de véritables dynasties sur plusieurs générations, que les registres de délibération du général permettent de suivre. La famille Le Couédic (ou Le Coédic) compte deux branches. Celle des « sieurs du Cosquer » est présente au sein du général, sur trois générations. Ellouan Le Couédic est le premier à porter le titre de sieur du Cosquer, à partir de 1719, délibérant de 1712 à 1722. Son fils Olivier entre dans le général en 1717 et y reste jusqu’en 1756. Il fait édifier une maison et de grandes dépendances au Cosquer, en 1738. Hervé, le petit-fils d’Ellouan, est délibérant de 1750 à 1766. Il dispose d’une charge d’avocat du roi à Quintin. A sa mort, « la veuve du sieur du Cosquer » reprend les affaires jusqu’en 1778, comme en témoignent les rôles de capitation. L’autre branche des Le Couédic, celle des « sieurs de Villeneuve », est incarnée par Gabriel Le Couédic. Dans les documents d'imposition, il apparaît, dans la 1ère moitié du 18e siècle, comme l'homme le plus fortuné de la trève. Il présente une capitation de 47 à 70 livres entre 1734 et 1737, puis de 53 à 70 livres entre 1737 et 1750. Troisième du nom, un certain « sieur de Kergohan » présente une capitation ne dépassant pas 20 livres. Est-ce pour cette raison qu’il ne figure pas au sein du général ?

La famille Guillo comprend deux branches de marchands de toiles. Les « sieurs de Lohan » sont représentés par Jacques père et fils, représentés au sein du général de 1703 à 1777. Jacques Guillo père fait construire une maison à Lohan en 1713, agrandie par son fils en 1758. La branche des sieurs de Brince est incarnée par Yves Guillo, délibérant entre 1732 et 1751, et par son fils Pierre, premier à porter le titre de sieur, délibérant de 1749 à 1772. L’activité marchande de Yves se prolonge au moins jusqu’en 1781, date à laquelle il enregistre sa marque dans le registre de Saint-Malo. L’implication de la famille dans les fonctions locales perdure jusque dans la première moitié du 19e siècle, comme en témoigne Alexandre-Marie Guillo-Lohan, maire de la commune.

Six lignées de marchands coexistent au sein de la famille Ollitrault, dont les origines se trouvent au Bergereux, écart du Quillio situé près de Saint-Thélo. Jean Ollitrault de Bergereux (1605-1651) est le plus ancien paysan commerçant de toile connu au Quillio. Il siège au conseil de fabrique (dit aussi du général), et fait construire une grande maison au Bergereux, aujourd’hui ruinée. Ses petit-fils et arrière-petit-fils, Louis (1679-1749) et Jean (1712-1786) Ollitrault de Bergereux, sont délibérants entre 1729 et 1743 et entre 1747 et 1766. François, autre petit-fils de Jean Ollitrault de Bergereux, est le premier du nom à être désigné comme « sieur Duparc », à partir de 1709. Il est délibérant entre 1701 et 1720. Son fils Mathurin (1715-1774) est peut-être le commanditaire de la maison Du Parc, tandis que son autre fils Charles (1696-1761) ouvre la branche Ollitrault de Kermarec. Personne la plus fortunée du Quillio au milieu du 18e siècle, ce dernier est capité à 29 livres en 1746, puis à 60 livres en 1768. Sa longue présence au sein du général, de 1723 à 1761, révèle le lien étroit entre fortune et implication dans les fonctions locales. A sa mort en 1761, les rôles de capitation révèlent que sa veuve, Marie-Anne Le Couédic, assure les affaires jusqu’en 1771. Son fils Olivier-René (1752-1839) ouvre la branche des sieurs de Kerivalan, après son mariage avec Marie-Jeanne Guillo Brince (1779) et la reprise de Kerivalan. Sa marque de marchand figure dans le registre de Saint-Malo en 1782. Par ailleurs, les documents d’imposition mentionnent, à partir de 1774, un « sieur de la Motte Ollitrault » et un « Ollitrault du Reste », branche issue de François Ollitrault du Parc. C’est peut-être son petit-fils, Eustache-Joseph Ollitrault (1754-1804) sieur du Reste, qui fait construire la maison de La Lande du Reste.

Parmi les différentes branches de la famille Le Flahec, celle du Penher est la plus ancienne. Mathurin Le Flahec (1618-1681) est l’un des pionniers du commerce de la toile. La maison fortifiée qu’il fait construire au Penher, en 1663, figure parmi les plus anciennes demeures du Quillio. Ce nom est associé à d’autres branches, notamment celle des sieurs Desmotte (ou de La Motte). Dans le registre paroissial de 1690, Joseph Le Flahec sieur Desmotte est inscrit comme fils du marchand de toiles Pierre Le Flahec. Il participe aux assemblées du général de 1712 à 1745. D’autres membres de sa famille y siègent : Ellouis Le Flahec est délibérant de 1701 à 1705, Yves de 1757 à 1760, René de 1764 à 1773 et Maury de 1772 à 1773. La branche Le Flahec de Lohan pourrait bien être à l’origine de la maison de Lohan, construite en 1717 à côté de celle des Guillo-Lohan.

Originaire de Saint-Caradec, Amaury Le Goff fait également partie des plus anciens marchands de toiles connus du Quillio. Il arrive dans cette trève en 1690, à l’occasion de son mariage avec Olive Michel, pour s’installer dans le vieux logis de La Ville-au-Chevalier. Amaury et Olive ont quatre garçons. C’est Jean (1696-1778) qui reprend La Ville-au-Chevalier et y fait construire un nouveau logis en 1760. Marchand de toiles comme son père, il est délibérant entre 1716 et 1758. En 1775, son fils Jean-François Le Goff (1736-1823), « laboureur et négociant en toile », commandite la chaire à prêcher de l'église. D’autres Le Goff sont cités dans le général, parmi lesquels deux de ses fils, Yves de 1769 à 1772 et René de 1772 à 1773.

Depuis la fin du 17e siècle, les Fraboulet figurent également parmi les familles les plus représentées dans le général de la trève. Jean Fraboulet est délibérant entre 1691 et 1705, Maury entre 1701 et 1727, Yves entre 1711 et 1767 (sûrement deux homonymes), René en 1757, François entre 1755 et 1769 et un autre Jean entre 1760 et 1767. François Fraboulet est mentionné comme sieur de La Plesse à partir de 1758. Par ailleurs, dans un aveu de 1776, il reconnaît être vassal d'Hyppolite Loz de Beaucours, pour les blanchisseries qu’il possède au Parc d'Abas et au Pré Huidoux. Ce qui confirme son activité de marchand de toiles.

Les Priat sont mentionnés dans le général de la trève, pendant une cinquantaine d'années, sur trois générations. Eustache est délibérant entre 1718 et 1743, cité comme « sieur de Beaubourg » à partir de 1728. Ce titre n’est plus porté pas son fils Etienne, délibérant entre 1745 et 1763. Son petit-fils Joseph siège dans le général à la fin des années 1760. Il est identifié comme marchand de toiles grâce à l’enregistrement de sa marque en 1787.

Les Caillibot se signalent aussi parmi les familles les plus représentées dans le général, à travers Yves, Jean, Joseph, René et Jean Caillibot. Si les sources existantes ne permettent pas d’identifier avec certitude la profession de Jean et Joseph, le fait qu’ils soient députés incite à penser qu’ils étaient marchands de toiles, cette charge leur étant le plus souvent dévolue.

La charge de député

La charge de député, dont la fonction est d’assurer la bonne conduite des chantiers, souligne le rôle central des marchands dans les différents projets portés par la paroisse. Ils sont au moins 12 marchands sur les 14 députés recensés au Quillio, les deux restants, Jean et Joseph Caillibot, étant probablement liés au commerce toilier. Le registre de délibérations montre également d’autres missions remplies par des marchands, notamment celle de représenter le général lors d’affaires judiciaires.

Le registre des marques de Saint-Malo

Le registre des marques d’Uzel et de Loudéac ayant disparu, celui de Saint-Malo (1781-1791) sert de référence pour la fin du 18e siècle. Il permet d’appréhender au Quillio une période non couverte par les registres de délibérations. On y retrouve les Guillo (Jacques, sieur de Lohan, Pierre, sieur de Brince et Yves), les Ollitrault (Mathurin, Jean, Jean-Baptiste, Ollivier, Mathurin), les Covec (Yves et Louis), les Le Goff (Jean-François et René), tandis que de nouveaux noms apparaissent : René et Julien Nervo, Yves-Marie et Joseph Le Roux, Pierre et Guillaume-François Duval de la famille Le Gris, Charles Trevaux, Louis-François Robin sieur de Morery, Julien Auffret, René Mallet, Olivier René Le Bigagnon, René Veillet, Yves Le Ber, François Raffray, Joseph Caré, Pierre Le Hellay, Jean-François Corbel, François Raoult et Jean Le Meur, père et fils. C’est ce dernier qui commandite en 1775, avec Jean-François Le Goff, la chaire à prêcher de l’église du Quillio.

Des dons corrélés à la prospérité toilière

Les comptes de fabrique (du général) conservés couvrent la période comprise entre 1628 et 1682. Dès le milieu du 17e siècle, on y mesure la vitalité de l’économie toilière, à travers la valeur des dons. Ils tournent autour de 200 livres par an entre 1654 et 1668, avec des années particulièrement généreuses entre 1660 et 1663 (377, 371, 285 et 343 livres de dons). A partir de 1668, la « quête de Notre-Dame » double les dons et représente près de la moitié de la charge annuelle de la fabrique. La générosité des tréviens joue un rôle central dans le financement des projets portés par le général. Entre 1669-1682, la moyenne des dons se maintient autour de 325 livres par an. La tendance globale est ainsi à la hausse jusqu’à la fin du 17e siècle, en écho à la prospérité toilière locale. Des dons beaucoup plus modestes se tournent aussi vers la chapelle Saint-Maurice (autour de 10 livres). Les registres de délibérations témoignent de la générosité des marchands de toiles envers leur église, notamment en 1767, lorsque Jacques et Pierre Guillo « aumônent à la fabrique des étoffes de soie » pour être employées au financement des ornements de l'église. La même année, Charles Ollitrault prête 354 livres pour les chantiers concomitants du dôme de l’horloge du Quillio et de l’église de Merléac (autour de 1 000 livres chacun). Dans ce contexte, l’augmentation significative du reliquat de la fabrique (de 166 livres en 1675 à 887 livres en 1681) ne nécessite pas de recourir à un processus d’accumulation du trésor.

Les chantiers paroissiaux

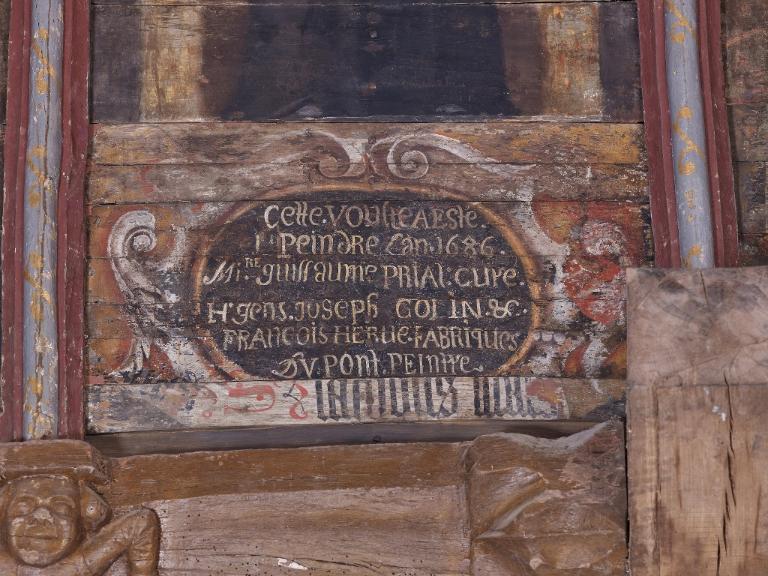

Avec la restauration de la sacristie, le général ouvre son premier chantier en 1663, pour un montant de 225 livres. Si plusieurs artisans sont impliqués, seul le menuisier Mathurin Le Toux est mentionné. Entre 1667 et 1668, le général fait construire le dôme de l’horloge sur le clocher de l’église. Mathurin Le Toux est à nouveau sollicité, avec le couvreur Edouart, pour 263 livres et 8 sols. L’horloge est achetée pour 114 livres, auxquels il faut ajouter 199 livres pour la cloche et 424 livres de plomb, ce qui monte le chantier à 1 000 livres environ. L’absence de comptes pour l’année 1686 est palliée par les inscriptions relevées sur les lambris de couvrement de la chapelle sud : « Ceste vouste a este ft (fait) peindre l’an 1686 / Mire (Messire) Guillaume Priat curé / H (Honorables) gens Joseph Colin et / François Herue (Hervé) fabriques / Dupont peintre ». Joseph Collin et François Hervé sont marchands de toiles et membres de la fabrique, ils font appel à Louis Le Corre de Pontivy, sieur du Pont dit Dupont, pour peindre ce décor et celui des fausses voûtes de la nef. Originaire d’Allineuc, François Hervé (1653-1729) habite Le Penher depuis son mariage avec Yvonne Le Flahec en 1685. Il prend alors le nom de Hervé Dupenher.

Si les comptes de fabrique du 18e siècle ont disparu, le programme architectural porté par le général laisse penser que la prospérité économique s’est maintenue, voire a augmenté. En 1728, la sacristie est reconstruite contre le chevet de l’église. Entre 1743 et 1751, le général procède à la construction de la chapelle des fonts et du clocher-porche, qui s’achève en 1762 par la charpente et la couverture de la flèche. En 1768, à l’occasion de la réparation de la couverture de l’église, un petit dôme (aujourd’hui disparu) est prévu au-dessus de la croisée du transept pour annoncer les messes basses. Les travaux débutent en 1770, sous la direction du maître charpentier Louis le Huidoux, pour 400 livres. Ces différents chantiers sont suivis par des députés désignés par le général : Eustache Priat sieur de Beaubourg, Joseph Le Flahec sieur Desmottes, Charles Olllitrault sieur de Kermarec, Ollivier du Couédic sieur de Cosquer, le sieur Villeo-Blanchard, Jean et Joseph Caillibot, Jacques Guillo sieur de Lohan, Louis-François Robin-Morery. En 1772-1773, le remontage de l’enclos paroissial donne lieu à la commande d’un portail en fer forgé réalisé par Jean Ourry, forgeron de Grâce-Uzel. Dernier chantier d’ampleur en 1791, la reconstruction du chœur et de la sacristie permet d’accueillir le mobilier du chœur de l’église abbatiale Notre-Dame de Bon-Repos, acheté en 1790 par le marchand de toiles Jacques Guillo-Lohan, pour la somme de 3 412 livres.

Le renouvellement du mobilier liturgique

Au 17e siècle, le renouvellement du mobilier de l’église Notre-Dame du Quillio s’inscrit dans le mouvement de renouveau religieux qui traverse la France. Les oeuvres de cette période ont disparu, à l’exception des peintures des lambris de couvrement de la chapelle sud (1686). Les comptes de fabrique (1628- 1682) donnent, cependant, un aperçu du programme artistique mis en œuvre pour l’embellissement de l’édifice. Quatre retables sont réalisés entre 1655 et 1662 : celui du Rosaire (1655-1656) par Jacques Andrein pour 417 livres (plus 158 livres pour la peinture), celui de Sainte-Anne (1660) pour 350 livres, ceux de Saint-Corentin (1661) et de Sainte-Marguerite (1662) par le sculpteur quintinais Roma. Dans ce contexte, la conservation du jubé médiéval semble aller à l’encontre des préconisations de la Réforme catholique, en matière d'aménagement de l'espace liturgique. Sa remise en peinture est confiée en 1664 à Jean Desmond, de Corlay, pour 145 livres. Une grande commande de tableaux a lieu entre 1660 et 1670 : L’Ange gardien (1660) pour 40 livres, Saint Mathurin (1661) pour 36 livres, Ecce homo (1665) par Jean Desmond, Le Portement de Croix et le Couronnement d’épines (1670) par le sieur Nonesmo, peintre de Corlay. Une série de cinq tableaux est commanditée à Louis Corre, dit Dupont, de Pontivy, pour le grand autel (1670) : Ecce homo, La Crucifixion, Saint Guillaume, Saint Bernard, L’Annonciation (86 livres). Un tableau du Rosaire est commandité au peintre Le Bel (1681) pour 76 livres. L’ameublement liturgique est complété par une chaire à prêcher réalisée en 1658 pour 84 livres (auxquels il faut ajouter le prix de la peinture) et par deux confessionnaux réalisés en 1681 par le charpentier Guillaume Le Huidoux et le menuisier François Guilbert, pour 89 livres et 15 sols. L’ostensoir commandé en 1665 pour 307 livres est le seul vase liturgique qui figure dans les comptes de la fabrique.

Les nouveaux aménagements du 18e siècle remodèlent l’espace et le décor de l’église. En 1728, une clôture remplace le jubé afin de réunir dans un même espace sacré le choeur, la chapelle nord, dite de Saint-Anne, et la chapelle sud dite du Rosaire. A cette occasion, le général procède à l'installation de stalles dans le choeur. La chaire à prêcher du 17e siècle est remplacée en 1775 par un nouveau modèle commandité par les marchands de toiles Jean-François Le Goff et Jean Le Meur. En 1791, l’installation du mobilier de l’abbaye de Bon-Repos - ensemble de boiseries, maître-autel en marbre à suspension eucharistique, tabernacle, aigle lutrin, ensemble de trois confessionnaux - nécessite la reconstruction du chœur. Ces travaux d’embellissement engendrent la destruction du retable et du maître-autel du 17e siècle. De même, la campagne de décoration dont l’église fait l’objet, dans la 2e moitié du 19e siècle, explique la disparition des retables des chapelles nord et sud, remplacés par des modèles néo-gothiques.

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle, 18e siècle

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 20 G 702, 20 G 703, 20 G 705

Série G. Clergé séculier ; Sous-série 20 G. Fonds des paroisses :

- 20 G 702 : Registres de délibérations (1689-1773)

- 20 G 703 : Comptes de l'église trèviale (1659-1698)

- 20 G 705 : Rôles de capitations (1707-1780)

20 G 702, 20 G 703, 20 G 705 -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1 C 6242

Série C. Administrations provinciales ; sous-série 1 C. Intendance et Etats de Bretagne :

- 1 C 6242 : Enregistrement des marques des fabricants

1 C 6242

Bibliographie

-

Bibliothèque universitaire. Université Rennes 2 : MH 2716

GUiLLEMOT Anthony, Prospérité toilière et chantiers paroissiaux dans les paroisses rurales de la manufacture des « bretagnes » 1650-1830, Mémoire de master d'Histoire, sous la direction de George Provost, Université Rennes 2, 2007

p. 46-49, 76-78 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

MARTIN, Jean. Toiles de Bretagne, La manufacture de Quintin, Uzel et Loudéac, 1670-1830. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 1998.

p.163-173 -

LE POTTIER, Francis, Le manoir du Penher, Le Quillio 1630-2008 : racines et ramifications, rayonnements et ruptures. Saint-Brieuc : Éditions Dupenher, 2009.

Etudiant en master REPATS 2024/2025 - Université Rennes 2

Chargée d'études Inventaire

Etudiant en master REPATS 2024/2025 - Université Rennes 2