Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Plouigneau

-

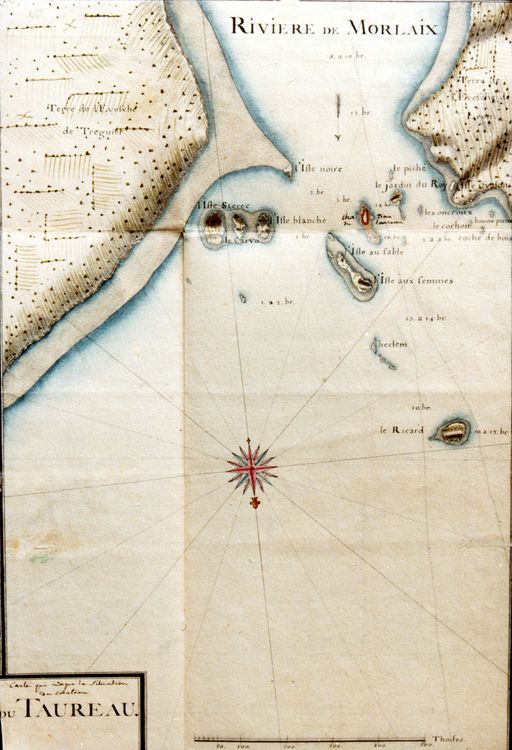

Hydrographies

Rivière de Morlaix (la)

-

Commune

Plouezoc'h

-

Cadastre

AE

1

-

Dénominationsfort, batterie

-

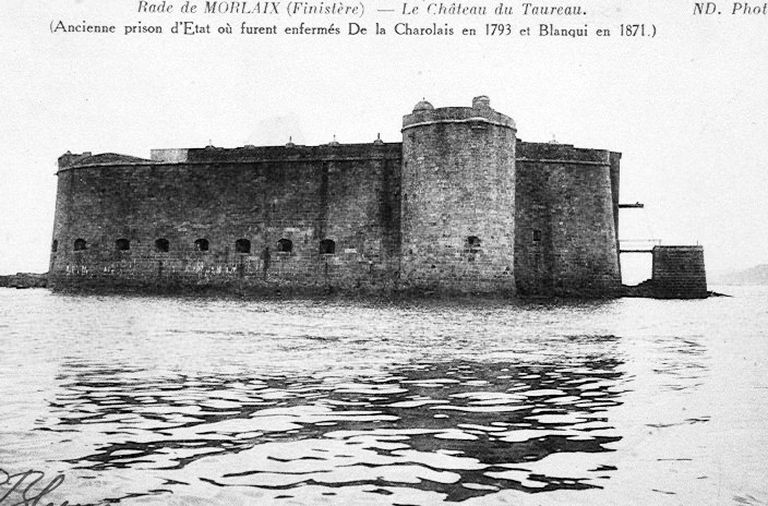

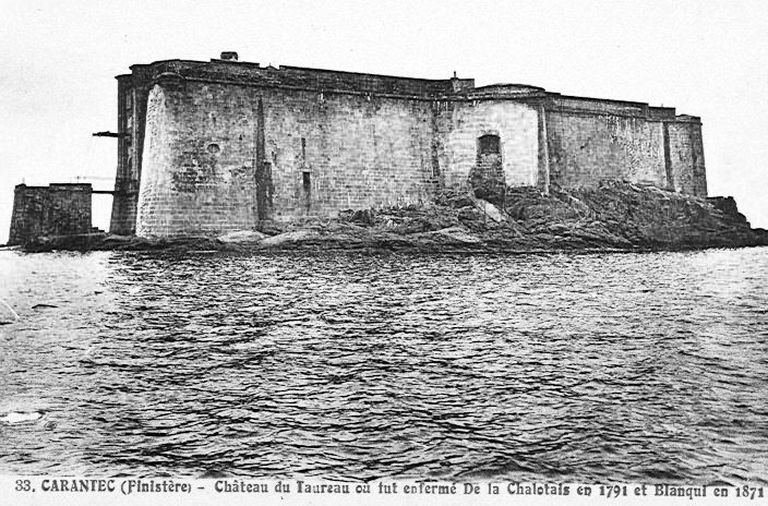

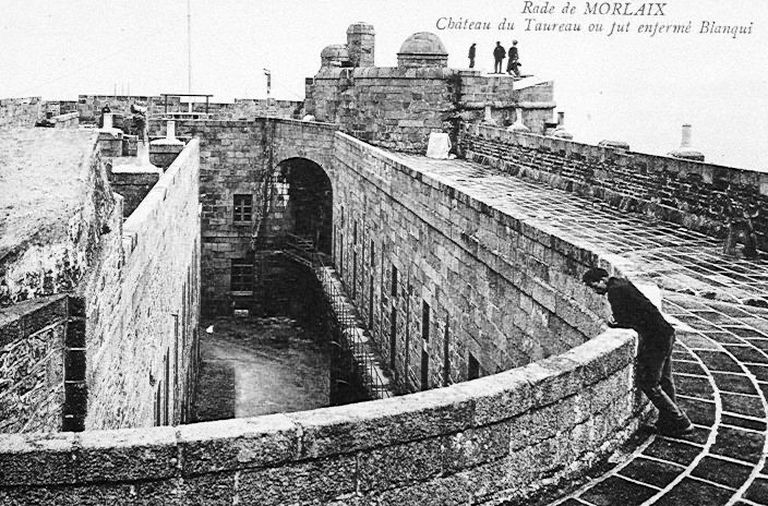

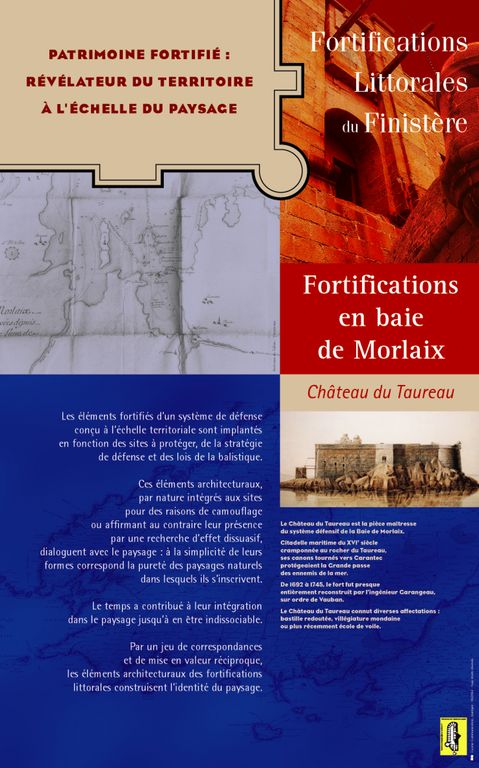

AppellationsChâteau du Taureau

-

Destinationsprison, demeure, musée

Aux origines du château du Taureau

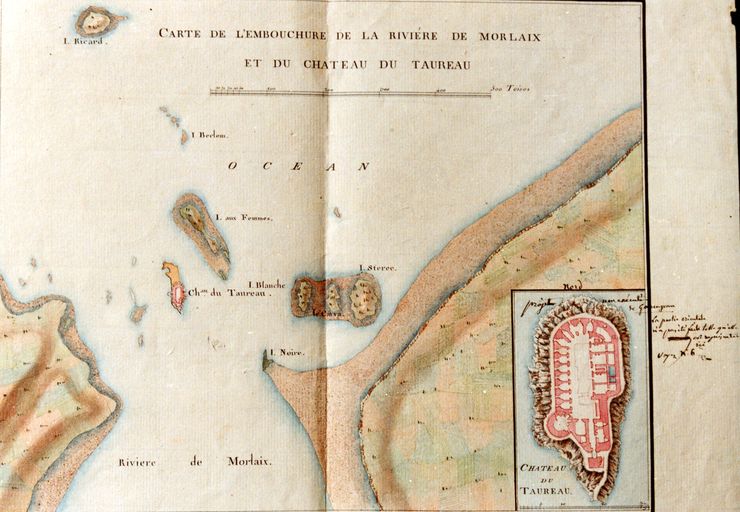

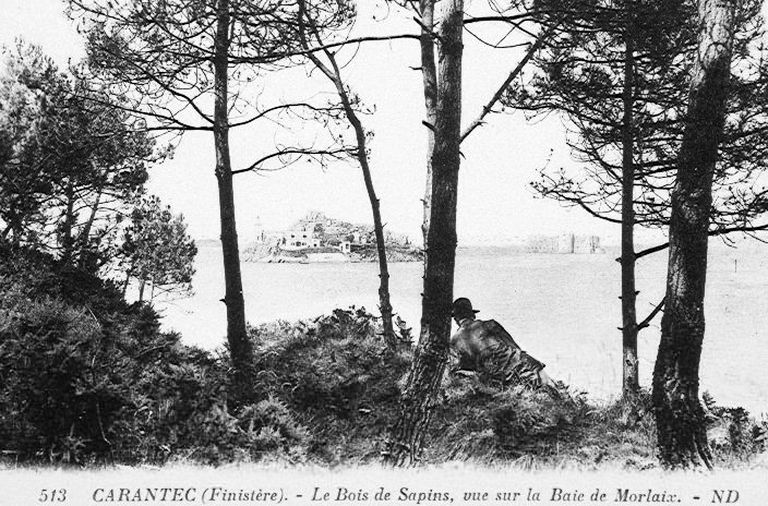

Au fond d'une ria, au confluent d'une rivière, sur une presqu'île, un éperon rocheux ou une colline, les cités bretonnes se sont développées sur des sites naturellement protégés. A Morlaix, la ville se développe entre deux cours d'eau : le Jarlot et le Queffleuth qui se jettent dans la mer... Grâce à son port, l´un des plus importants de la Manche au 16e siècle, Morlaix, "la commerçante" est une ville prospère.

Dans le Haut-Léon, aux 16e et 17e siècles, la culture et l´exploitation du lin et du chanvre ont produit richesses et chefs d’œuvre. Symboles de cette réussite : l´architecture et le mobilier : enclos paroissiaux, églises, châteaux, manoirs, maisons à Pondalez ou à lanternes ; meubles en chêne noirci au brou de noix ou brut des marchands toiliers : coffres, lits-clos, bancs-coffres ou encore vaisseliers... ; pièces d'orfèvreries et tapisseries... mais de tout temps, coups de main et pillages ont été nombreux sur les villes marchandes et sur les îles.

La ville de Morlaix attire les convoitises. En juillet 1522, la flotte anglaise de Howard, amiral du roi Henri VIII (roi d'Angleterre) met pied à terre dans la rade de Morlaix. Plus de 1 000 hommes débarquent dans l´anse du Clouët à Carantec et s´infiltrent dans la campagne et sur les rives de la rivière de Morlaix. Sur leur passage, ils mettent le feu au château de Lezireur à Henvic... pillent quelques fermes... et se rapprochent du port de Morlaix alors que le nuit commence à tomber.

Dans la nuit, alors que la ville est privée de ses défenseurs, la surprise est totale. La légende raconte qu'un traître, un espion, aurait ouvert les portes de la ville aux Anglais... Ainsi en dépit de ses fortifications d'agglomération (visibles rue de l'Hospice) et de son château urbain, l´Anglais rentre dans la place... La garnison morlaisienne bien inférieure en nombre ne parvient pas à faire face... La ville est pillée de fond en comble, en partie incendiée... et mettra, dit-on, 10 ans à se remettre du sac... Seul fait d´armes pour les morlaisiens : l´arrière-garde anglaise "ivre" (il y avait, semble-t-il, beaucoup de vin dans les caves de la ville !) est surprise le lendemain matin dans le bois du Styvel par la troupe du seigneur de Laval, lieutenant du roi venu secourir la ville de Morlaix... C´est le début sans doute l´origine peut-être de l´expression : "la fontaine des Anglais".

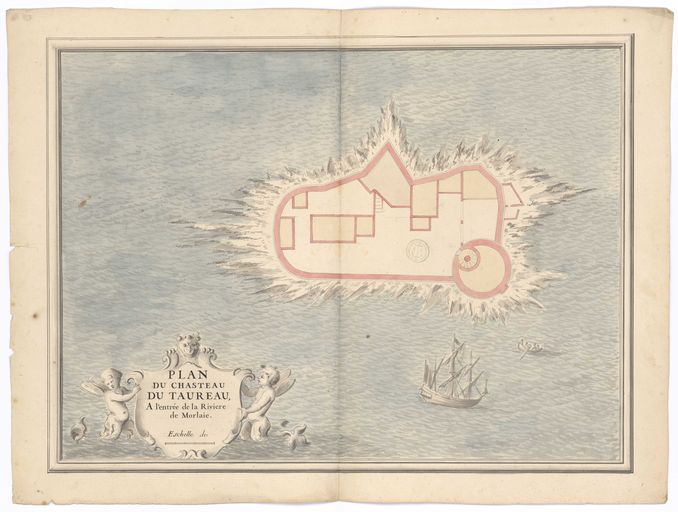

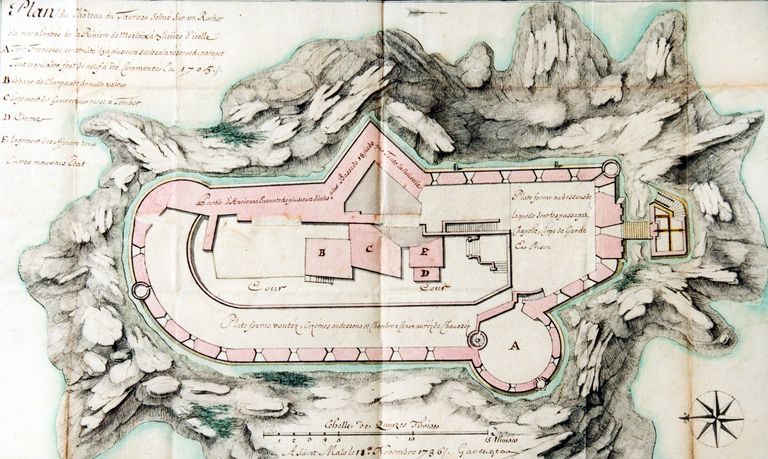

Le traumatisme est si fort que, dès 1540, les bourgeois de la ville entreprennent la construction d'une forteresse sur l'îlot du Taureau qui verrouille la passe d'entrée. Le fort tire son nom de l´appellation locale du rocher, à l´origine "Toro" : le "château du Taureau" était né.

L´Anglais ne revint pas à Morlaix... Est-ce grâce au fort du Taureau ?

Les morlaisiens en sont tous convaincus.

Et de là vient peut être la devise de la ville "S'ils te mordent, Mords-les ! ".

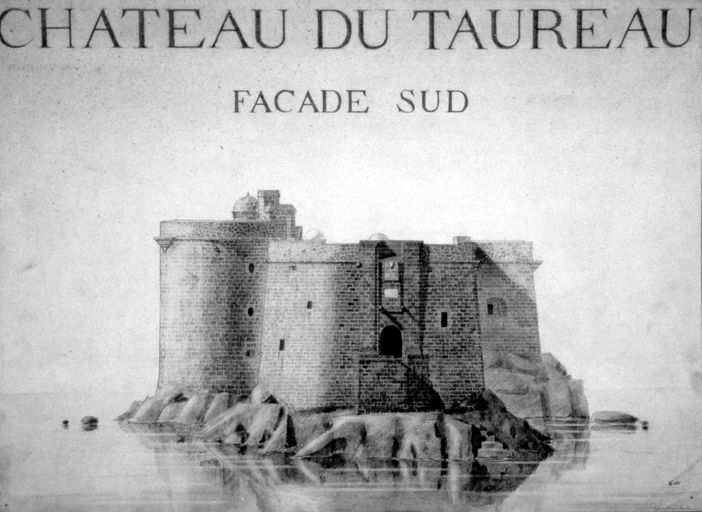

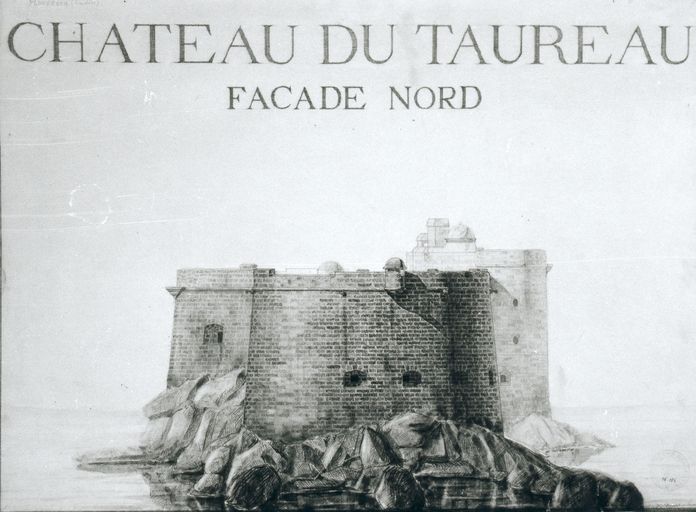

Le Taureau, forteresse Vauban

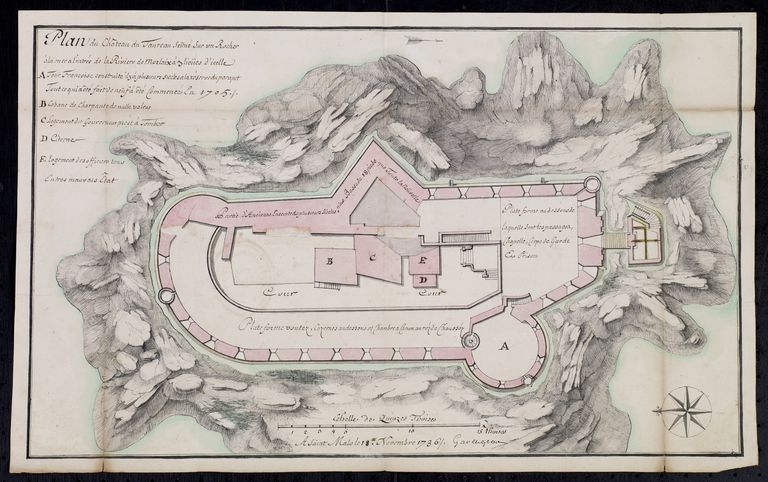

Le pillage de la ville de Morlaix en 1522 avait fait naître un besoin défensif auquel les habitants avaient répondu en construisant un fort. Il se composait d´une tour d´artillerie - la Tour Française peut-être due à l´architecte de la Renaissance Philibert de L´Orme, et de canonnières situées au ras de l´eau.

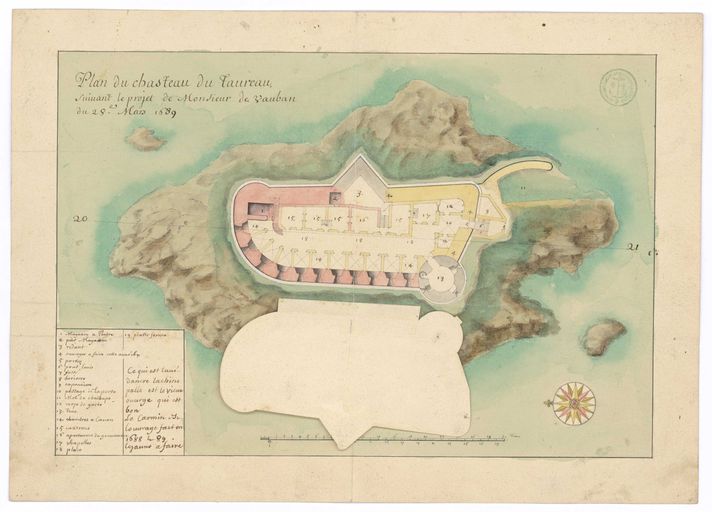

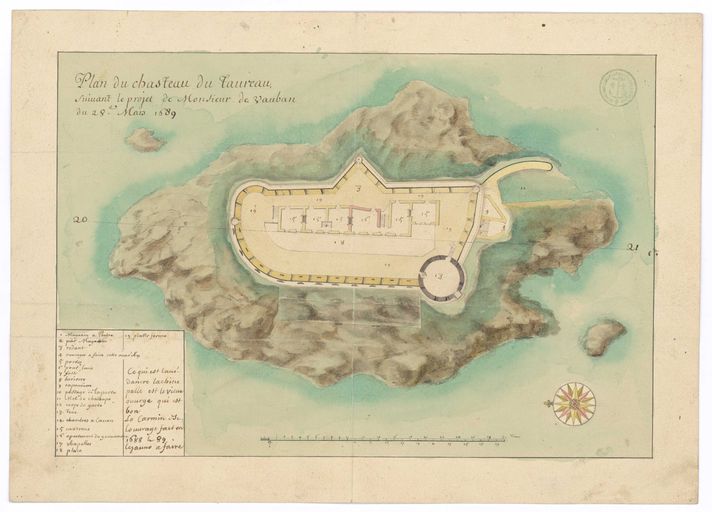

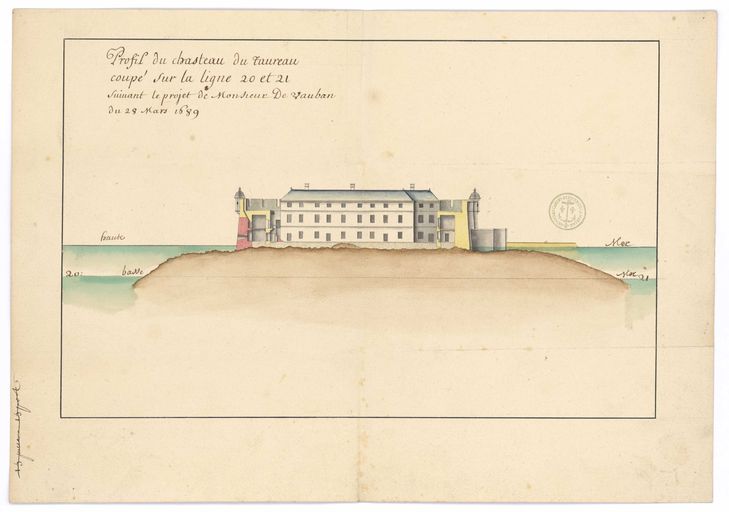

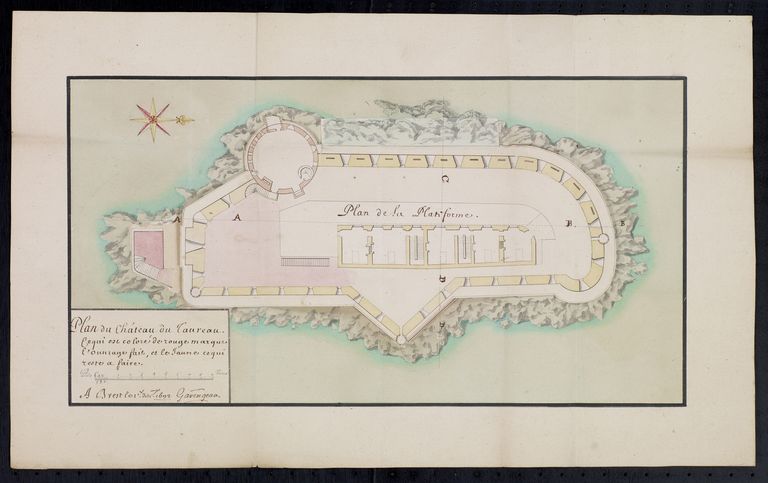

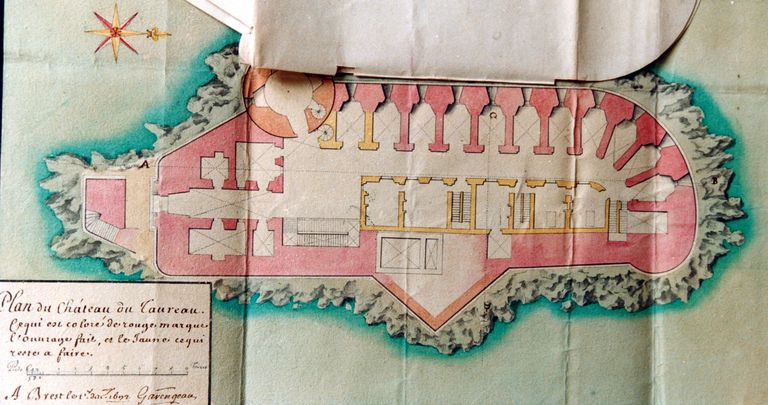

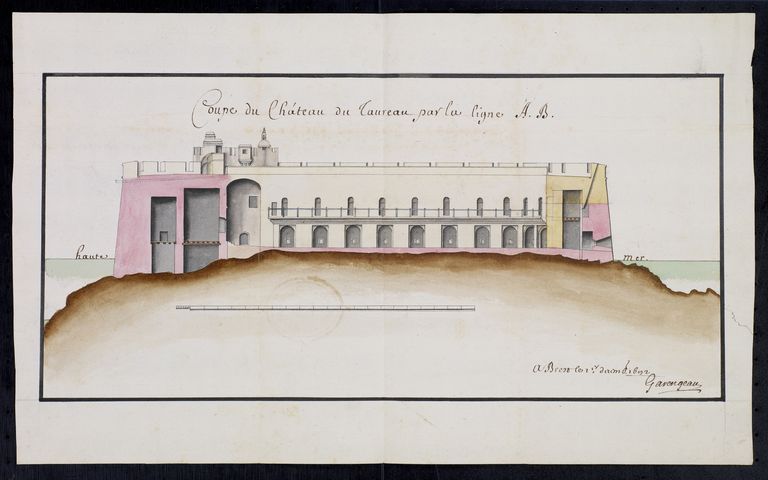

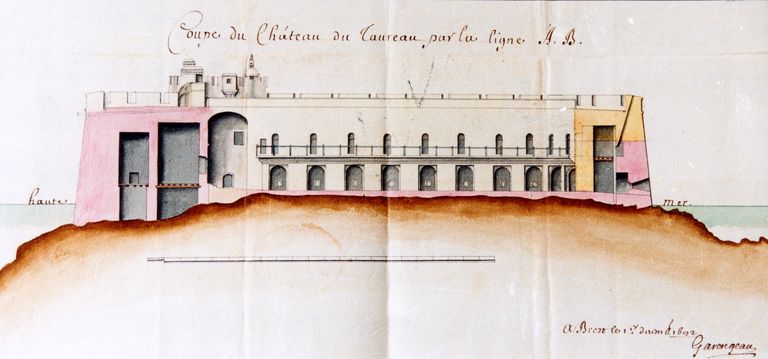

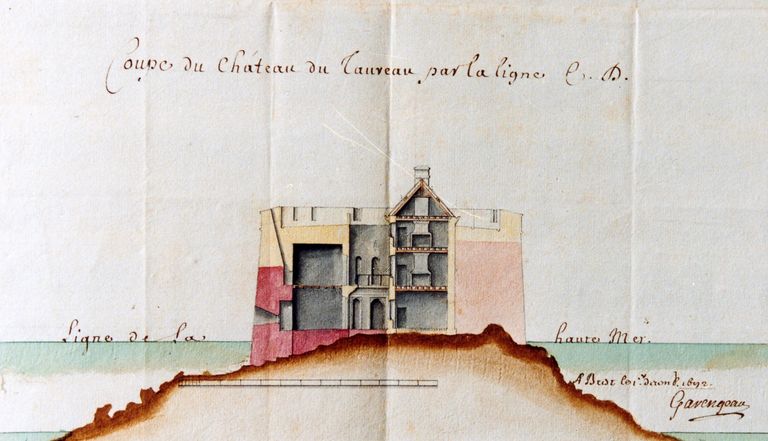

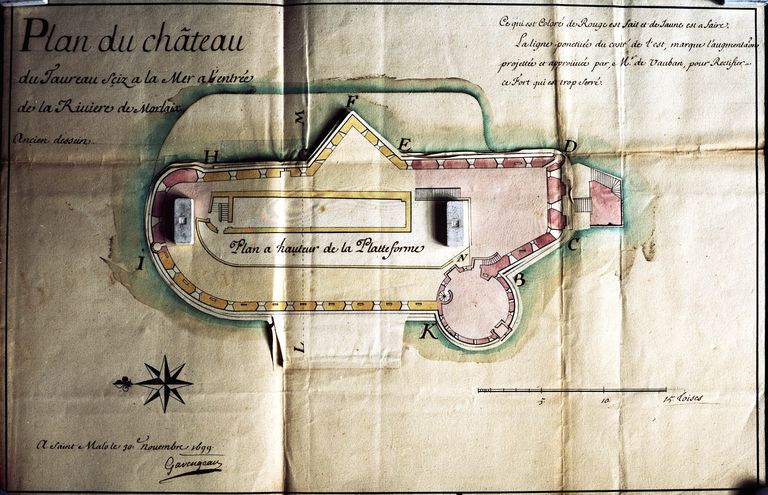

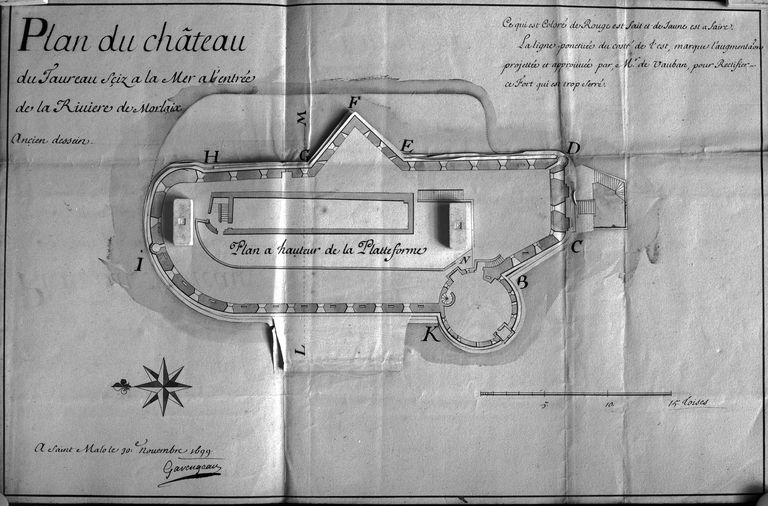

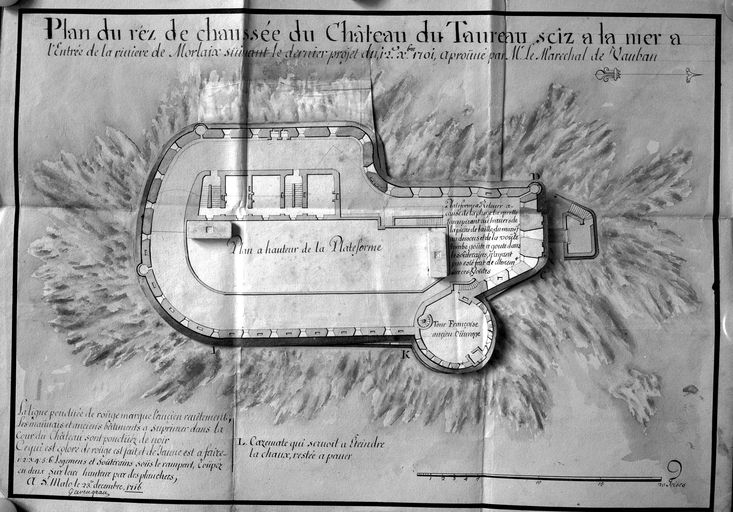

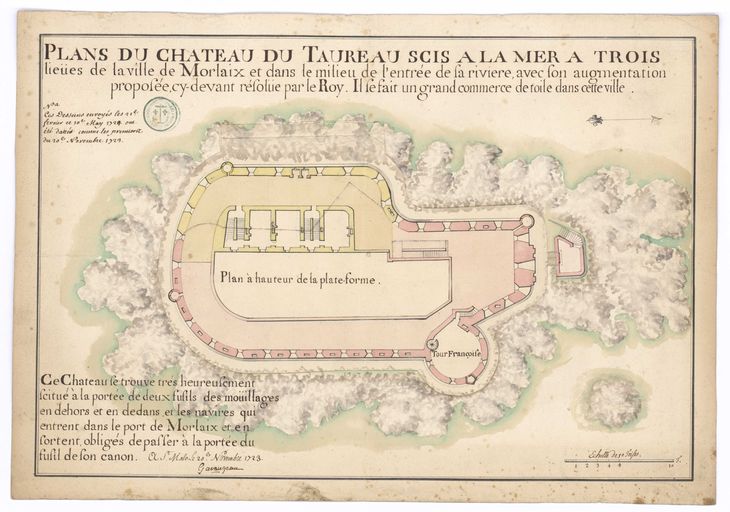

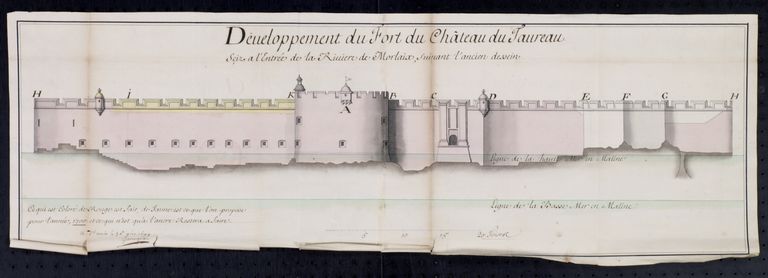

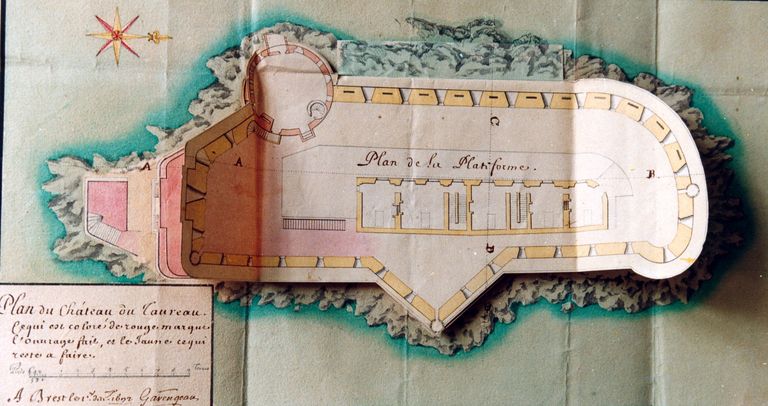

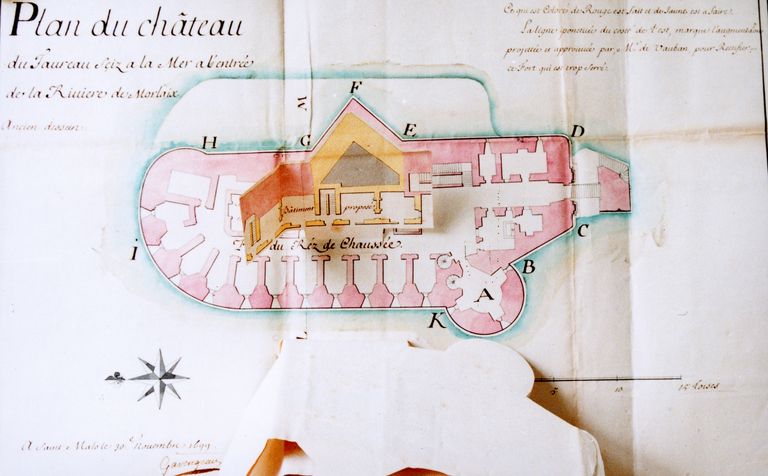

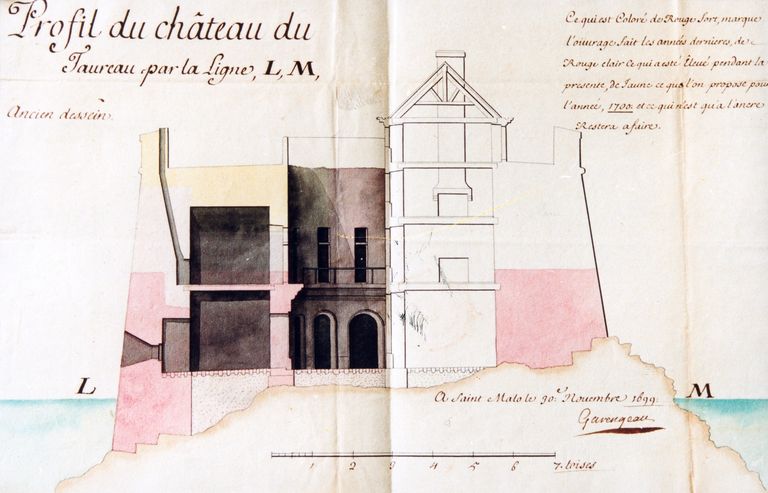

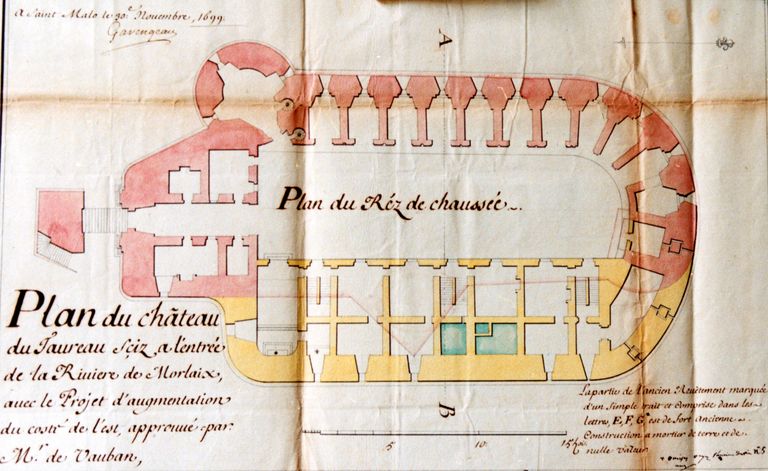

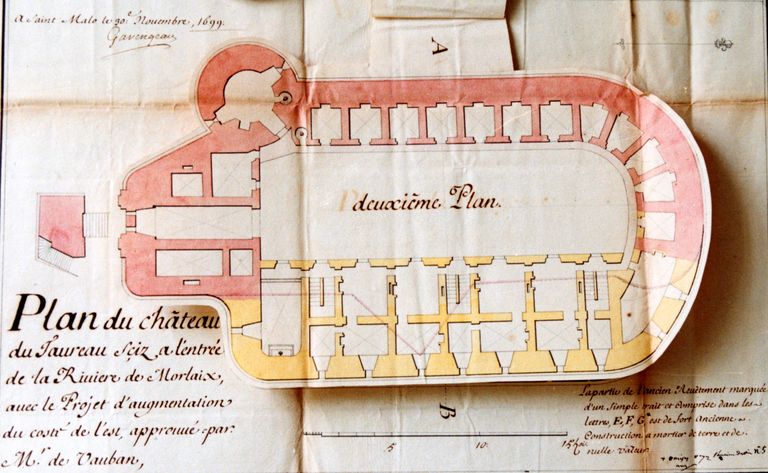

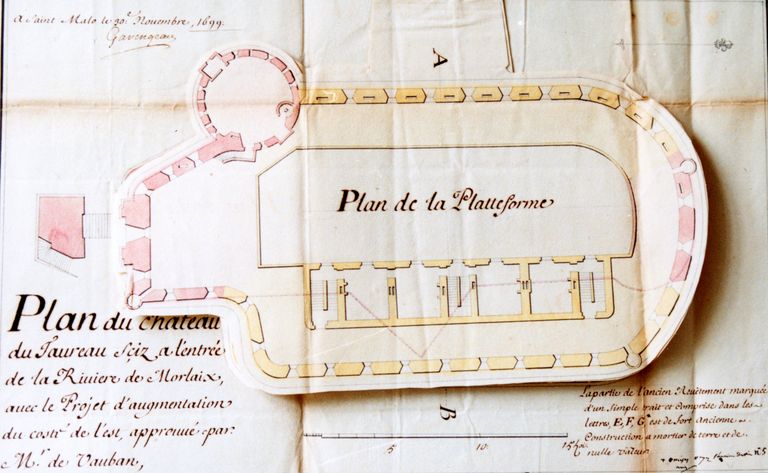

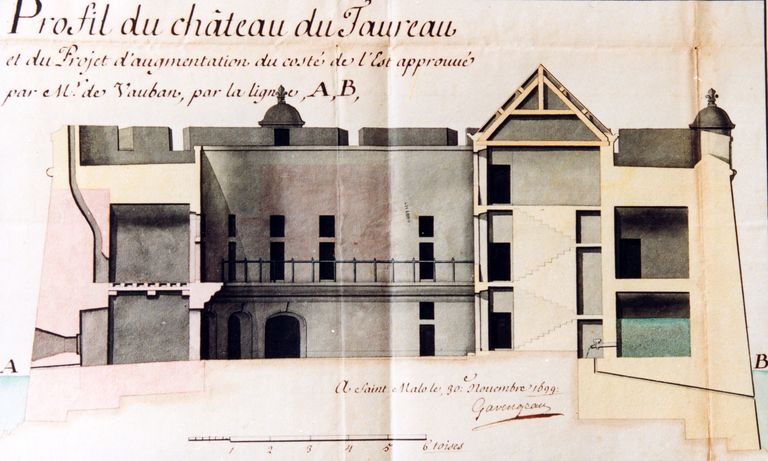

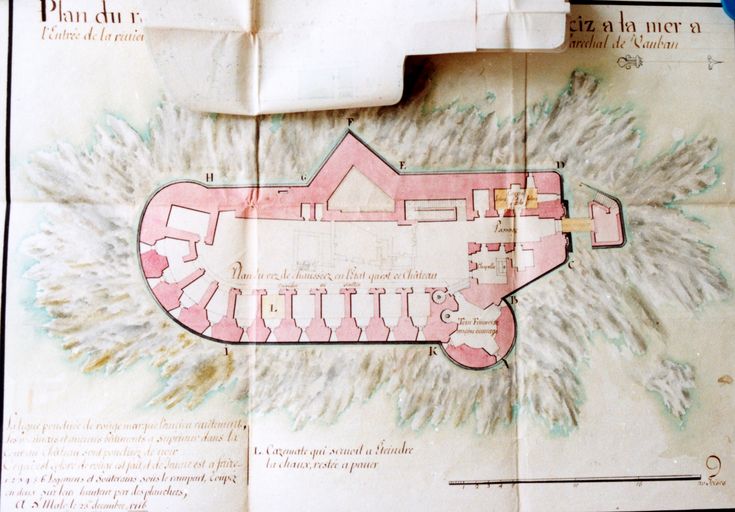

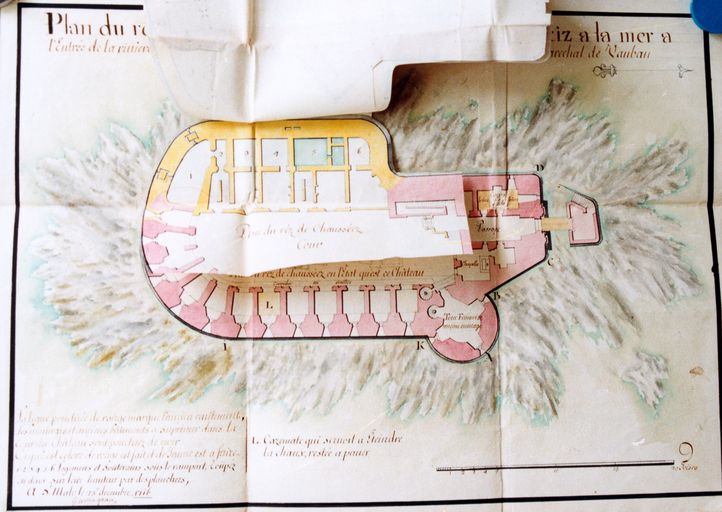

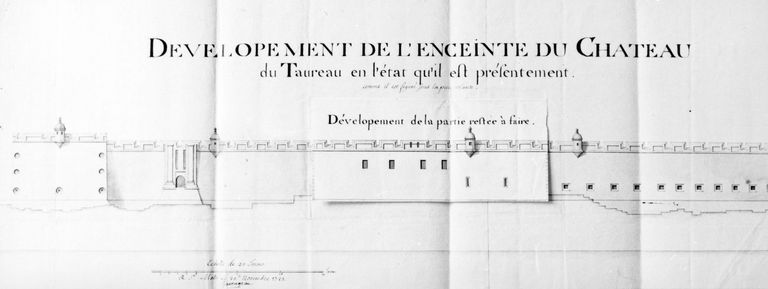

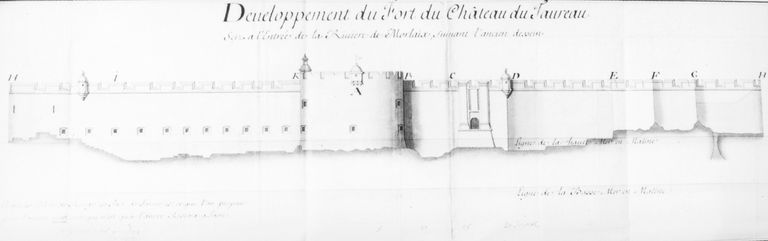

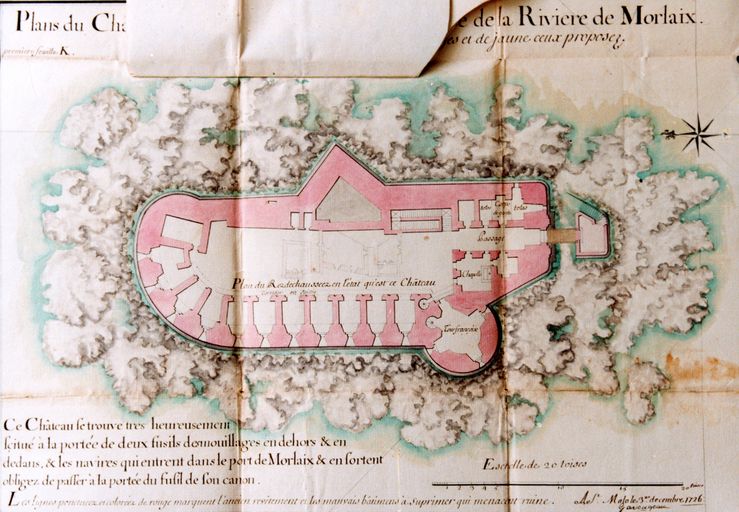

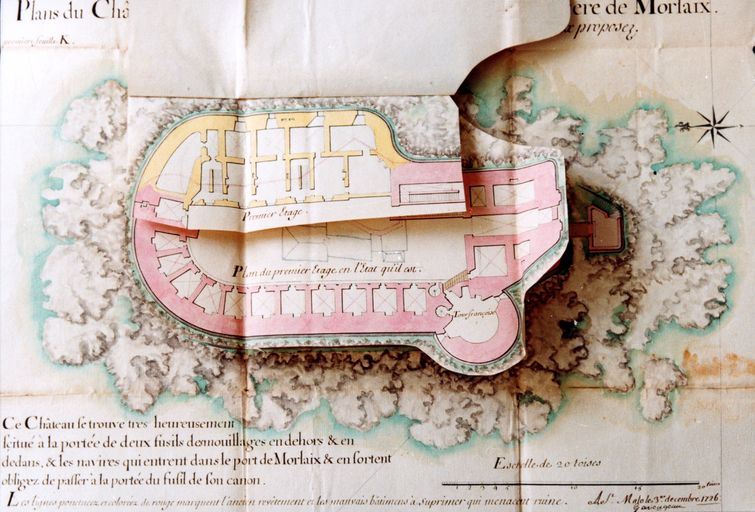

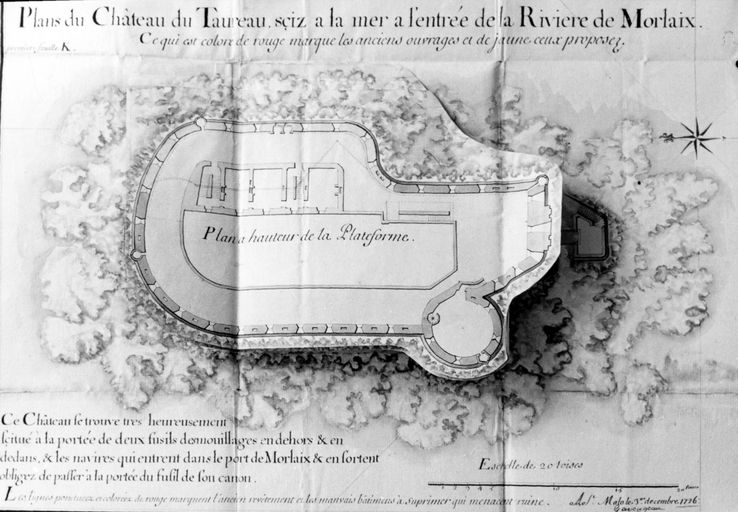

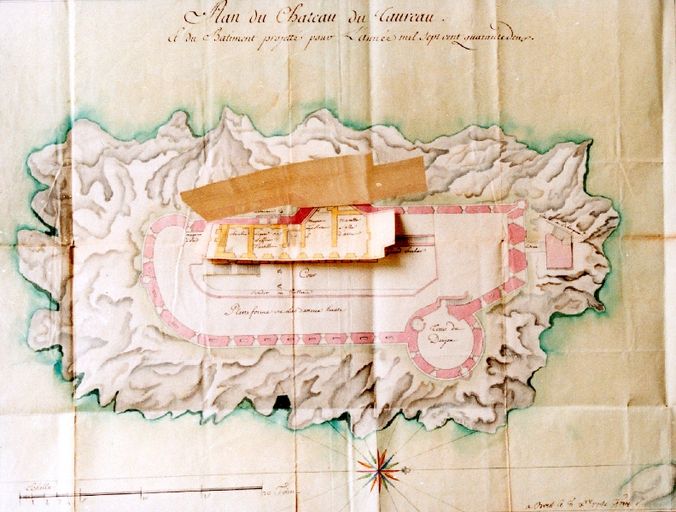

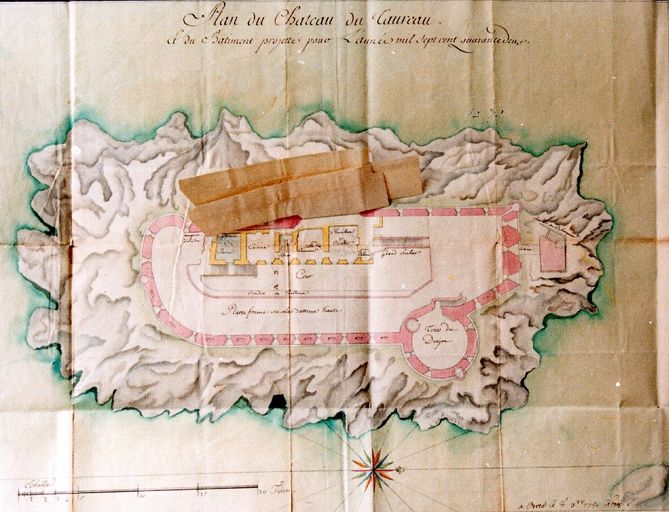

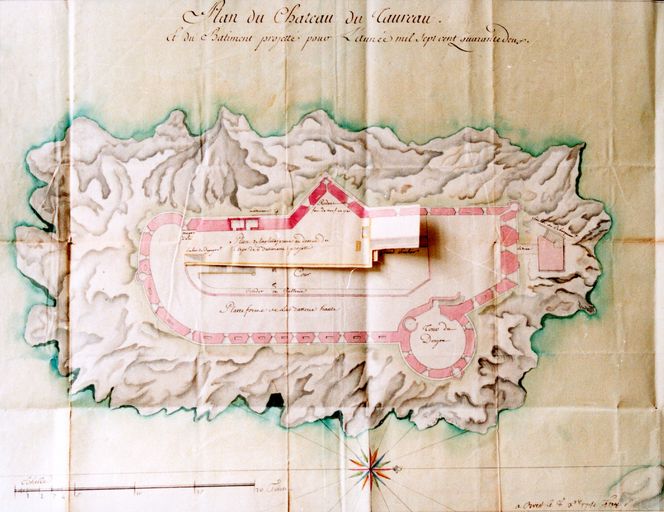

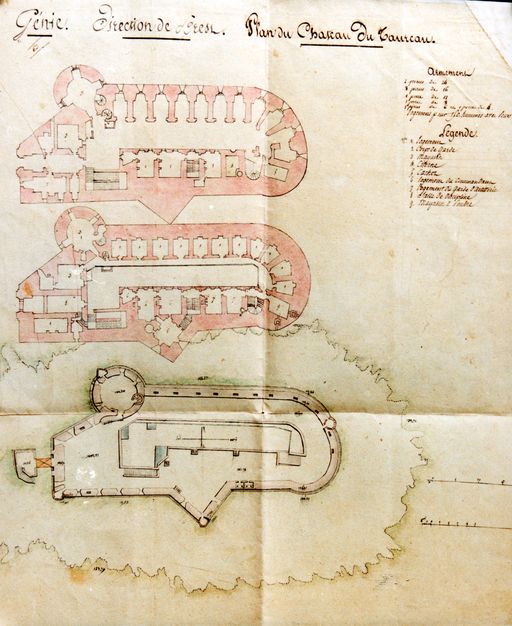

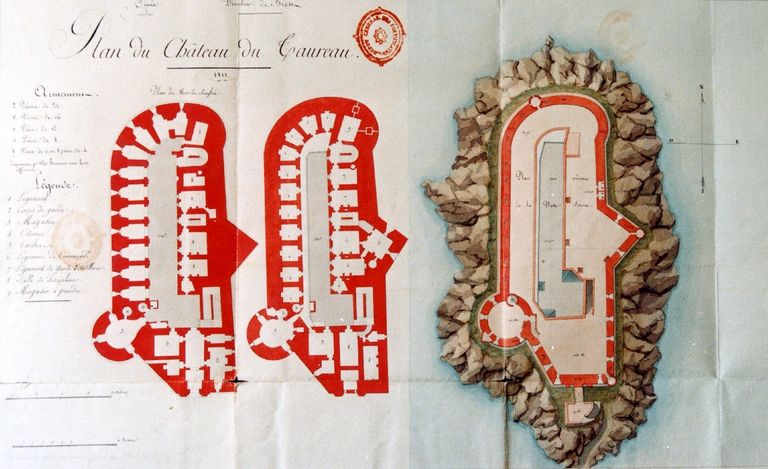

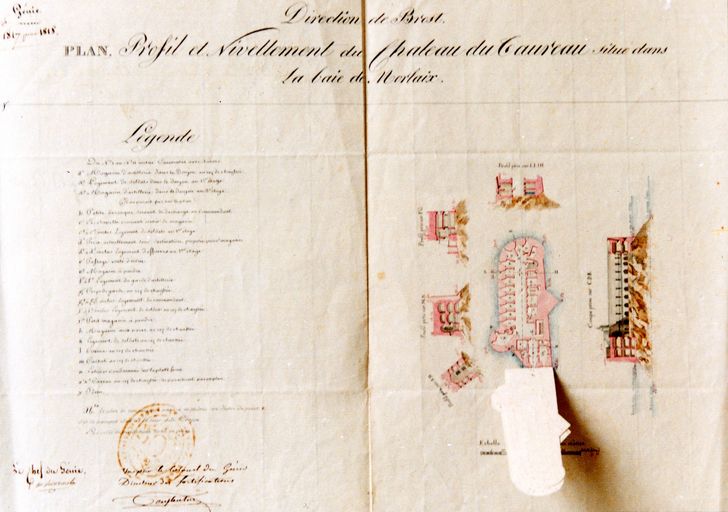

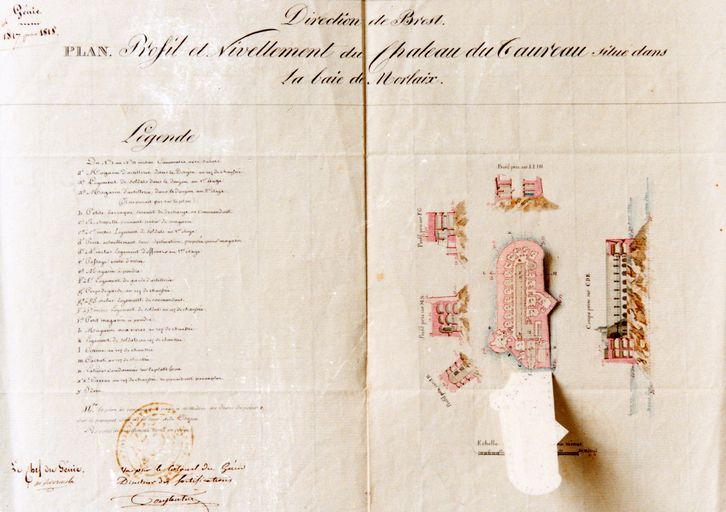

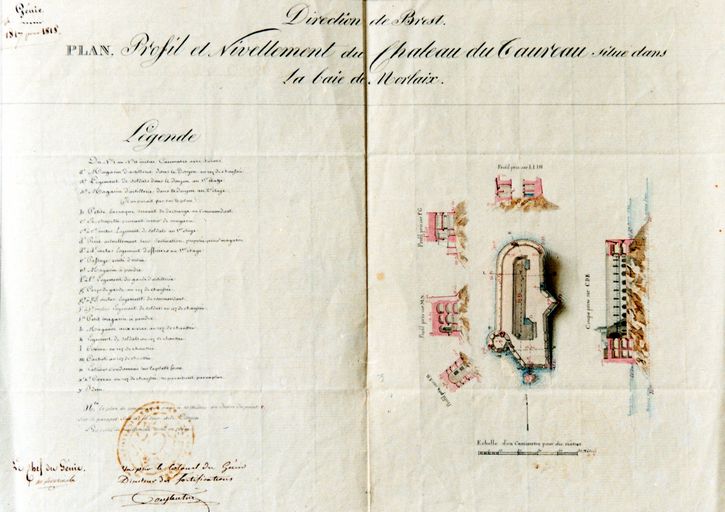

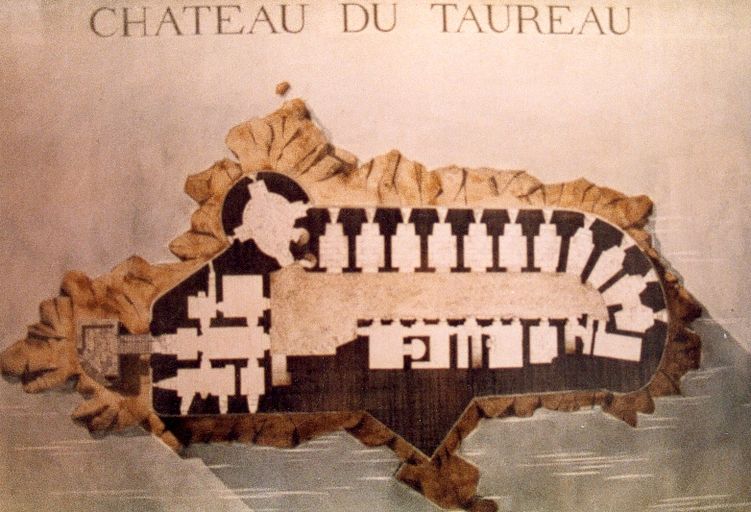

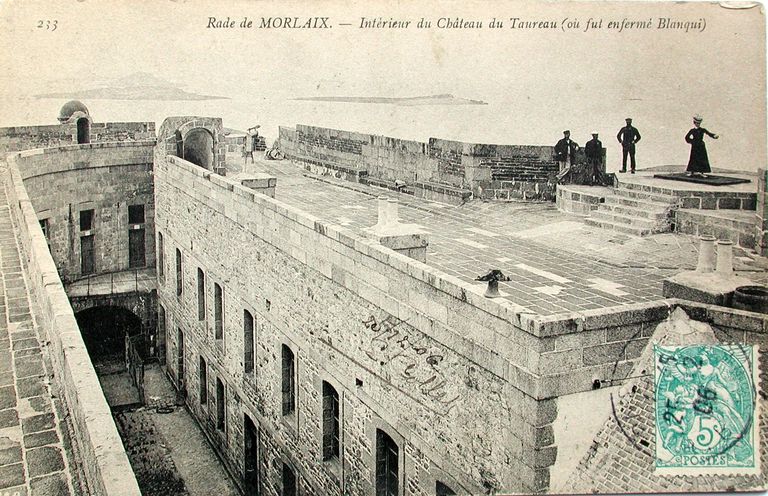

Avec la montée en puissance du pouvoir royal sous Louis XIV vient la nécessité de fortifier les côtes et notamment les ports La forteresse municipale est confisquée par le Roi qui chargea l´un de ses plus fidèles sujets de la reconstruction. C´était alors la grande période des fortifications du règne du Roi-Soleil et Vauban, le plus célèbre des ingénieurs militaires, parcourait la France pour la mettre en état de défense et boucler tout un réseau étanche de forteresses. Au printemps 1689 commence la reconstruction du fort sur l'ancien. Le schéma directeur de la reconstruction est celui de Vauban, mais ce furent les ingénieurs Garangeau et Frézier qui menèrent la reconstruction à son terme. Le château est totalement achevé en 1745. C´est finalement un plan très proche de celui du tout début des travaux à la fin du 17ème siècle, qui fut mis en œuvre. Si économie et fonctionnalité semblèrent toujours guider l´évolution des travaux, en réalité il y eut toujours décalage entre les divers besoins et les possibilités réelles de l´édifice : le fort est jugé trop exigu !

"...Pour faire une épargne beaucoup plus imaginaire qu´effective, on a estropié l´enceinte de ce château en rétrécissant de deux à trois toises [quatre à six mètres] le dessin que j´en avais donné, d´où il est arrivé que le canon de la batterie haute et celui de la basse n´ont pas assez de recul, que les bâtiments seront offusqués à n´avoir que demi-jour, et que l´espace qui doit servir de rue et de place d´armes n´aura pas plus de quinze à seize pieds de large [environ cinq mètres], d´où s´en suivra mille incommodités pour ceux qui auront à y tenir garnison... [...]". Vauban, Mémoire sur le château du Taureau, 1697.

Les pièces d´artillerie du fort du Taureau sont orientées vers les chenaux où passent les navires. L´artillerie est à double batterie : batterie haute pour tirer à longue distance dans toutes les directions et batterie basse pour faire feu sur le Grand Chenal à l´Ouest qui est la seule passe pour les navires à fort tirant d´eau. Les états de l´artillerie établis avant chaque guerre maritime dressent un bilan catastrophique, de nombreuses pièces d´artillerie sont hors service, mais quand on songe à le doter, c´est pour attribuer au château de vieux canons. Heureusement, le fort du Taureau n´a jamais connu de combat maritime. Par contre, les coups de canon tirés pour l´exercice ont plusieurs fois fait voler les vitres en éclat...

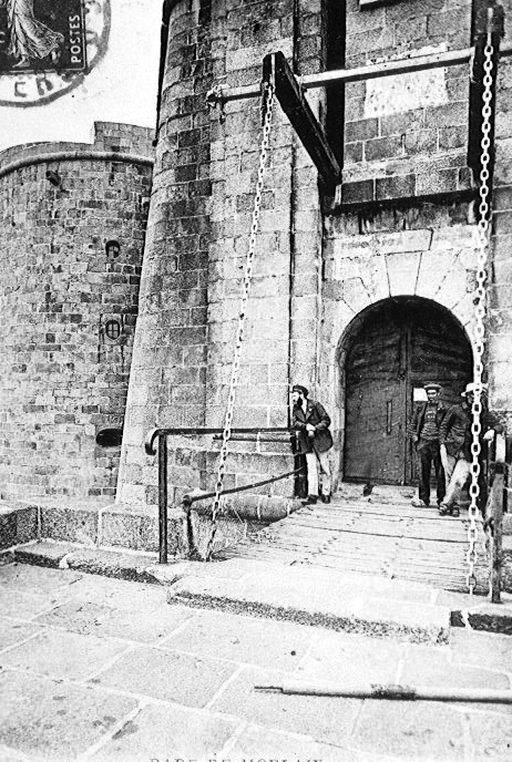

La vie quotidienne au fort du Taureau

Malgré sa relative proximité avec la terre ferme, le château n´en demeurait pas moins isolé en mer et la vie rude. La traversée en chaloupe s'avère être le seul et unique moyen de communication pour les hommes et les vivres. Pour cette raison le Roi décide d´y installer une prison dont la particularité est d´emprisonner des gentilshommes de bonne famille bretonne. D´abord gardée par la population littorale enrégimentée dans une compagnie Franche, la place fut confiée à un détachement d'Invalides en 1745.

Forteresse, garnison, octroi, cet édifice fut donc aussi une bastille, une maison de force, où étaient emprisonnés des gentilshommes bretons à la demande de leur propre famille. La cohabitation est difficile avec les Invalides : d´un côté d´anciens soldats habitués aux cabarets et autres réjouissances des villes de garnison, de l´autre des gentilshommes qui y effectuaient un bref séjour ou passaient là une longue partie de leur existence... Un certain Quentin Tapin de Cuillé, écrivain "fourbe et menteur", y passa 20 ans, sur simple lettre de cachet. Les motifs d´emprisonnement sont nombreux et divers : le libertinage, l´inconstance, un projet de mésalliance, le dévergondage, l´ivrognerie, "l'imbécillité", la folie, la prodigalité, le manque de respect à ses parents ou à ses pairs, un écart par rapport à la religion, mais aussi des vols, des viols, des meurtres... Pendant la Révolution, le fort continue à accueillir des prisonniers dont certains finirent décapités à Quimper.

En dehors du détachement d´Invalides, d´autres personnes habitent au fort ou y passent beaucoup de temps : l'aumônier, le chirurgien, le garde d´artillerie, Pidancet le gardien et sa famille, les cinq matelots des chaloupes pour le service du fort et les prisonniers par lettres de cachet qui sont onze au maximum. Avec une bonne cinquantaine d´habitants, la forteresse est donc bien remplie.

Au 19e siècle, un fanal (de couleur blanche puis rouge) est installé au Taureau. Quelques canons assurent encore la défense de la baie tandis que l´ancienne cuisine du 18e siècle abrite un poste de télégraphie. Le fort continue à l'occasion de servir de prison : Blanqui (théoricien socialiste et homme politique, février 1805 - janvier 1881), y est relégué. Il est enfermé au fort du Taureau le 17 mars 1871 à la veille du début de la Commune. Blanqui occupe une pièce voûtée appelée "salle de discipline". C'est là qu'il rédige "L´Eternité par les astres", un essai philosophique sur l'univers et la condition humaine. Le fort du Taureau est déclassé par la loi du 27 mai 1889. Cette même année, le fanal s'éteint définitivement. Le château - quoique réarmé temporairement au cours de l´affaire de Fachoda (1898) tombe dans l´oubli.

Le fort au 20e siècle

En 1905, un crâne et quelques ossements humains sont découverts dans les sous-sols du château du Taureau, mais l´affaire est bien vite enterrée... ; en effet, l´édifice intéresse avant tout par sa situation exceptionnelle. L'édifice est classé au titre des Monuments Historiques le 29 juillet 1914, c´est l´un des tout premiers forts à être protégés en Bretagne. De 1930 à 1937, le fort est loué par la famille de Vilmorin qui y organise de somptueuses soirées. Le fort est ensuite occupé pacifiquement de 1959-1981 par une école de voile... Pour sauver le fort de l´abandon, une première association de promotion est créée en 1988. S´y associent de nouveaux partenaires comme l´Etat, propriétaire du fort qui financera les travaux de restauration au titre des Monuments Historiques, et la Chambre de Commerce et d´Industrie de Morlaix, future gestionnaire du site. Le chantier de restauration du château a démarré officiellement le 26 mai 2000 ; la cale prévue par Vauban en 1689 est enfin réalisée. Après 6 ans de travaux, la forteresse retrouve ainsi son éclat primitif. La Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix a fait le choix d´une orientation muséographique portant sur "La Vie quotidienne au Taureau au 18e siècle". Une nouvelle page d´histoire s´ouvre pour l´imposant vaisseau de granit, emblème du pays de Morlaix.

-

Période(s)

- Principale : milieu 16e siècle

- Secondaire : 1er quart 17e siècle, 4e quart 17e siècle, 1er quart 18e siècle, 2e quart 18e siècle, 19e siècle

-

Dates

- 1540, daté par source, porte la date

- 1552, daté par source

- 1614, porte la date

- 1689, daté par source

- 1741, daté par source

- 1745, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Orme Philibert de l´architecte attribution par travaux historiquesOrme Philibert de l´Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastien , dit(e) Vaubaningénieur militaire attribution par travaux historiquesLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, architecte, urbaniste, mécanicien, hydraulicien, agronome, gestionnaire, économiste, fiscaliste, statisticien, politicien, membre honoraire de l'Académie des Sciences en 1699... Vauban en bon militaire est un "aménageur du territoire".

-

Auteur :

Garengeau Siméoningénieur militaire attribution par travaux historiquesGarengeau SiméonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Parrocel Jean-Baptiste-Josephingénieur militaire attribution par travaux historiquesParrocel Jean-Baptiste-JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- Auteur : ingénieur militaire attribution par travaux historiques

- Personnalité : personnage célèbre, commanditaire attribution par travaux historiques

-

Personnalité :

Louis XIVpersonnage célèbre, commanditaire attribution par travaux historiquesLouis XIVCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Roi de France du 14 mai 1643 - sous la régence de sa mère Anne d'Autriche jusqu'au 7 septembre 1651 - à sa mort en 1715.

-

Auteur :

-

Murs

- granite pierre de taille

- maçonnerie

-

Toitsgranite en couverture

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- gravure rupestre

-

Représentations

- symbole chrétien

-

Précision représentations

Sur la pile du pont-levis : nombreuses inscriptions rupestres (dates, noms, prénoms...).

-

Mesures

- l : 65 m

- la : 22 m

- h : 12,4 m

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre

-

Protectionsclassé MH, 1914/07/29

-

Précisions sur la protection

Le château : classement par arrêté du 29 juillet 1914.

-

Référence MH

Gestion du château du Taureau par la Chambre de Commerce et d'Industrie Finistère Morlaix.

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Collection particulière

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001946_P

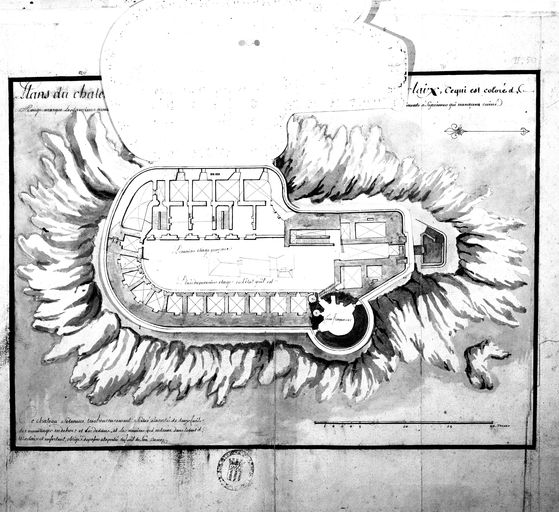

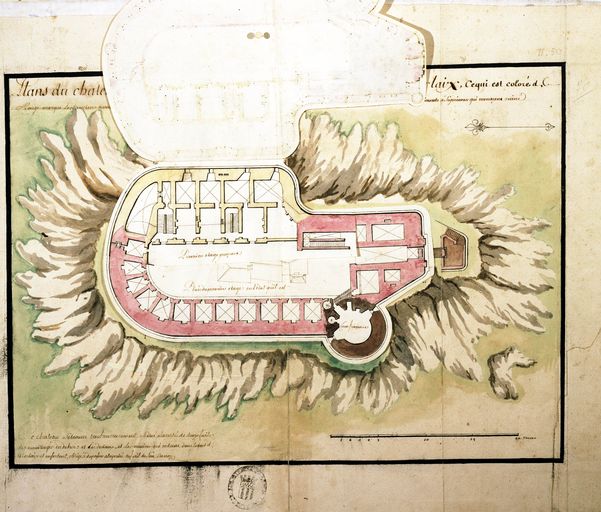

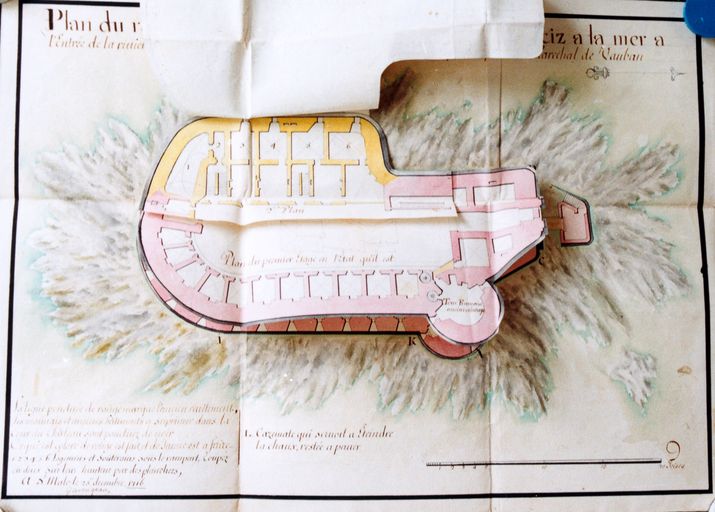

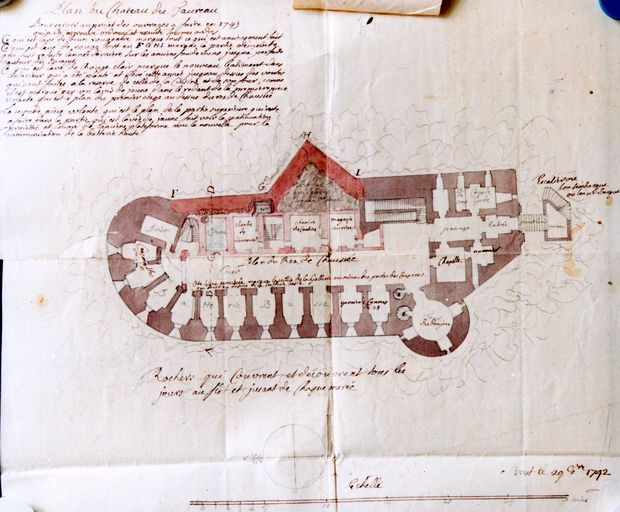

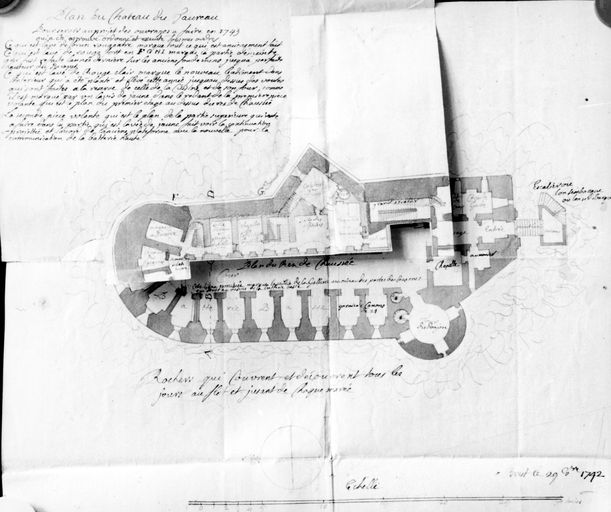

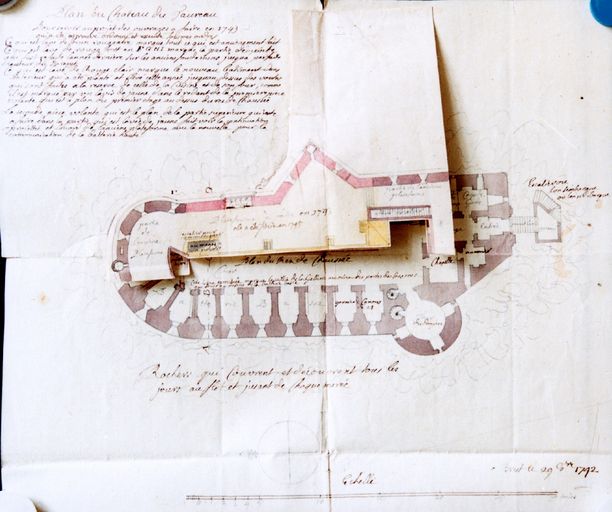

Collection Nivart. MS144_264a. Château du Taureau. Projet de Monsieur de Vauban, du 28 mars 1689. 2 P. Plan aux deux étages. Plan, support papier, 0,436 x 0,307 mètre, 4e quart 17e siècle, 28 mars 1689.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001945_P

Collection Nivart. MS144_264. Château du Taureau. Projet de Monsieur de Vauban, du 28 mars 1689. 2 P. Plan aux deux étages.Plan, support papier, 0,436 x 0,307 mètre, 4e quart 17e siècle, 28 mars 1689.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001947_P

Collection Nivart. MS144_265. Château du Taureau. Projet de Monsieur de Vauban, du 28 mars 1689. 2 P. Profil suivant la ligne 20 et 21. Plan, support papier, 0,446 x 0,309 mètre, 4e quart 17e siècle, 28 mars 1689.

Bibliographie

-

LÉCUILLIER, Guillaume. Le Taureau, forteresse Vauban, baie de Morlaix. Morlaix, éd. Skol Vreizh, octobre 2005, 144 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

-

LÉCUILLIER, Guillaume. Le château du Taureau. Baie de Morlaix. Spézet, éditions Coop Breizh, 2016, 224 p.

Périodiques

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. "Quand l'ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783". Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 114-4, 2007.

Documents figurés

-

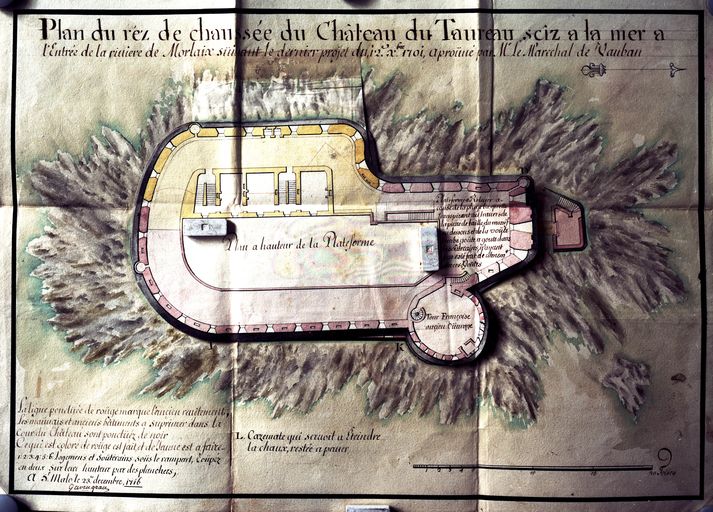

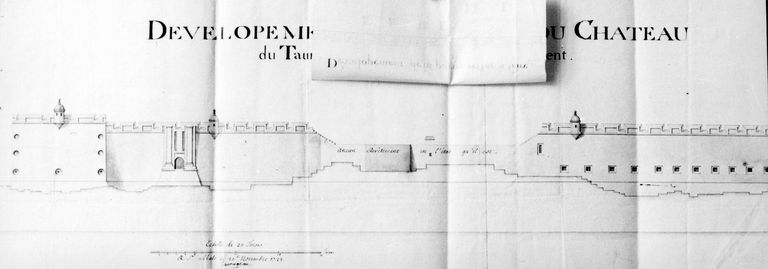

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001944_P

Collection Nivart. MS144_263. Château du Taureau. Plan. Vers 1670. Cartouche (deux jeunes tritons). Figuration de vaisseau et de barque. Plan, support papier, 0,666 x 0,493 mètre, 3e quart 17e siècle, vers 1670.

-

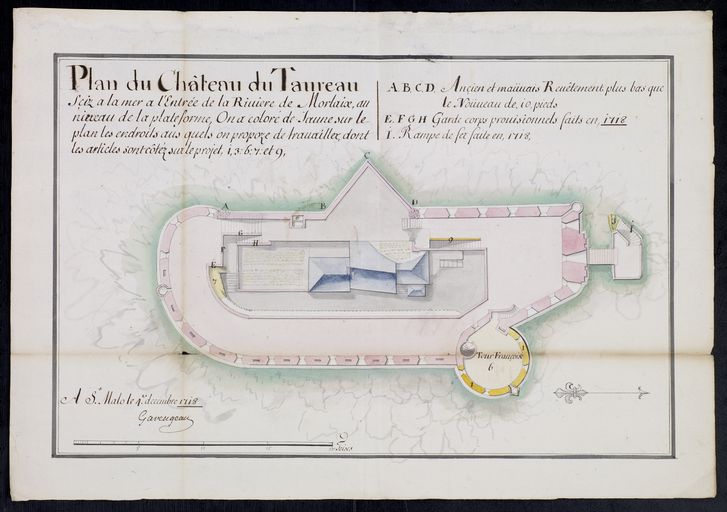

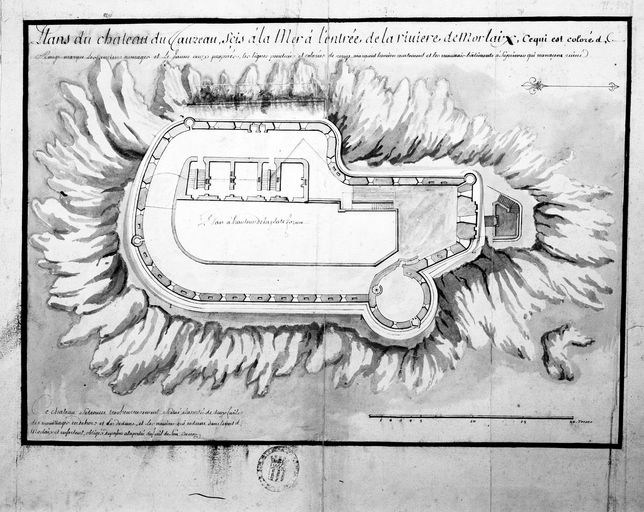

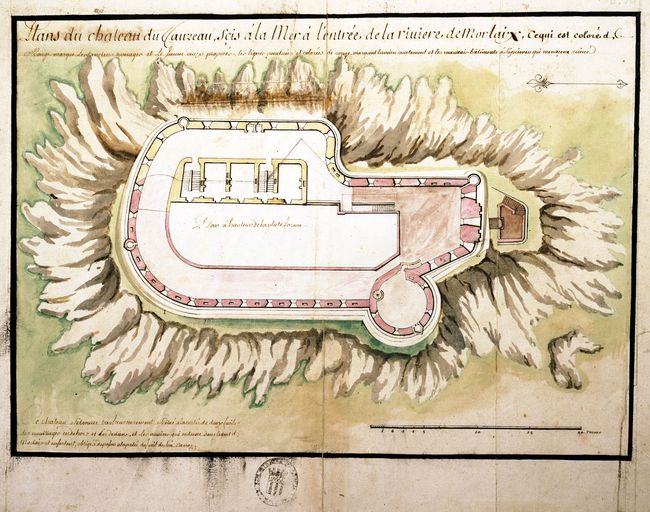

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH2243n°4_1692

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH2243n°4_1692. Plan, support papier, 4e quart 17e siècle, 1er décembre 1692.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH2243 n°4 coupe 1692

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH2243 n°4 coupe 1692. Plan, support papier, 4e quart 17e siècle, 17 décembre 1692.

-

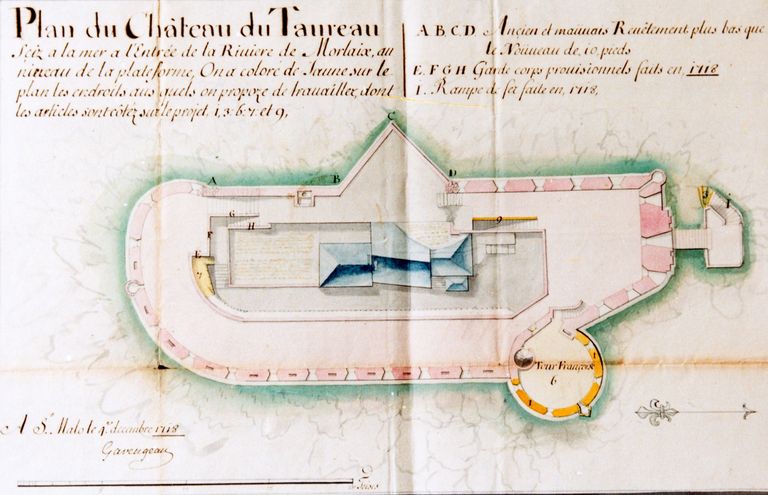

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH2243n°8_1718

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH2243 n° 8_1718. Plan, support papier, 1er quart 18e siècle, 4 décembre 1718.

-

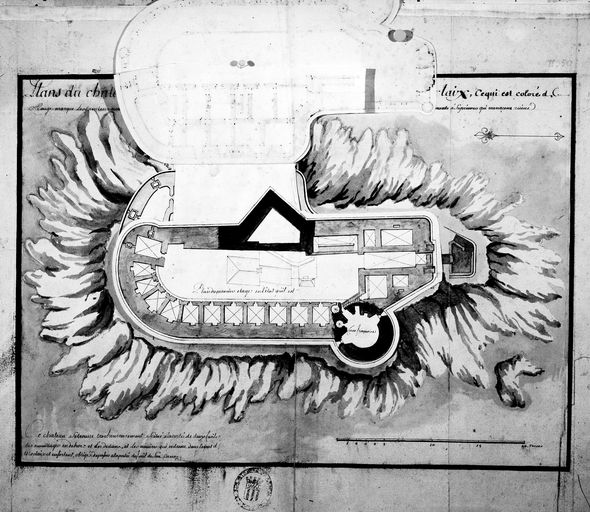

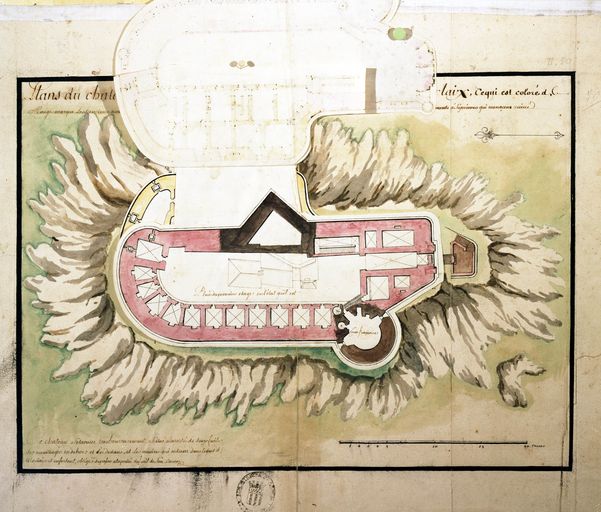

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001952_P

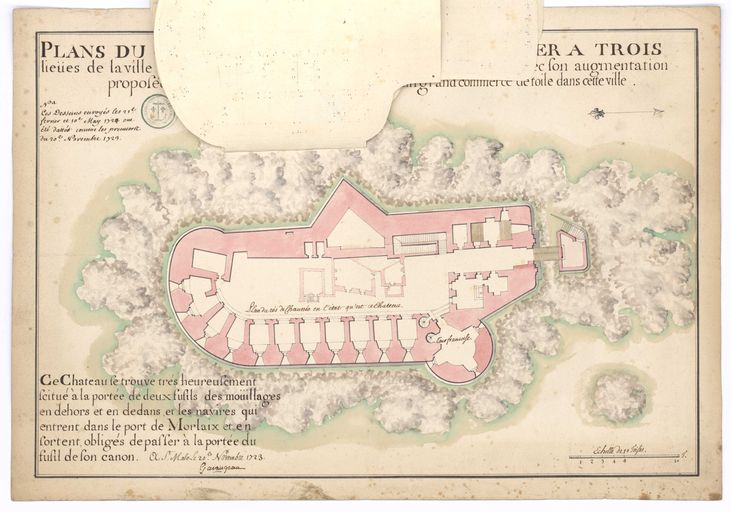

Collection Nivart. MS144_265. Château du Taureau. Plan aux trois étages du chasteau du Taureau. Sign. Garangeau. 20 novembre 1723. Plan, support papier, 0,490 x 0,334 mètre, 1er quart 18e siècle, 20 novembre 1723.

-

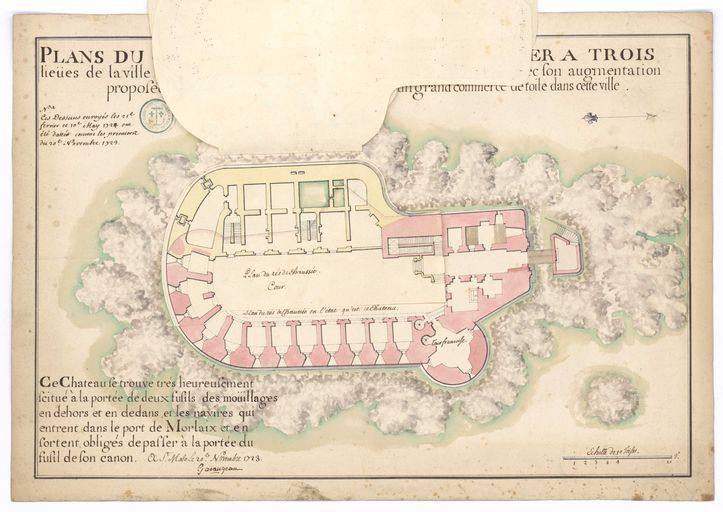

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001951_P

Collection Nivart. MS144_265. Château du Taureau. Plan aux trois étages du chasteau du Taureau. Sign. Garangeau. 20 novembre 1723. Plan, support papier, 0,490 x 0,334 mètre, 1er quart 18e siècle, 20 novembre 1723.

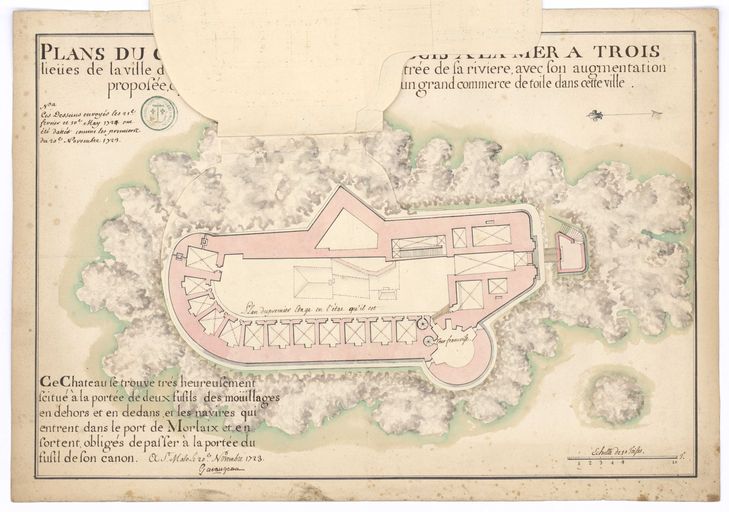

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001950_P

Collection Nivart. MS144_265. Château du Taureau. Plan aux trois étages du chasteau du Taureau. Sign. Garangeau. 20 novembre 1723. Plan, support papier, 0,490 x 0,334 mètre, 1er quart 18e siècle, 20 novembre 1723.

-

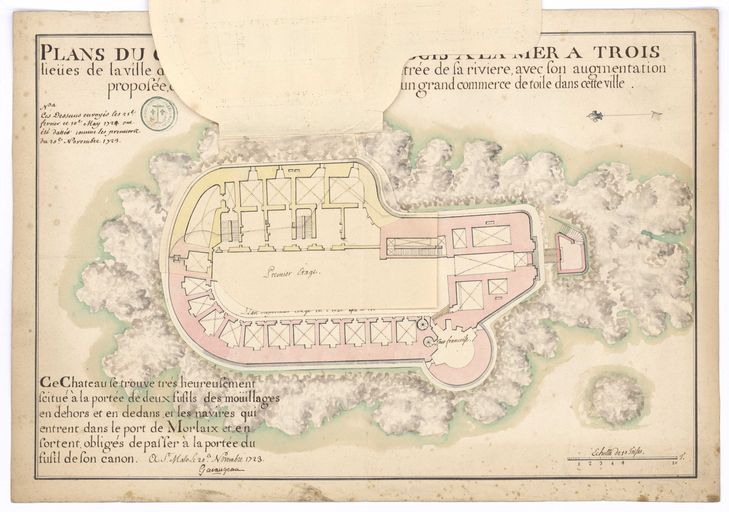

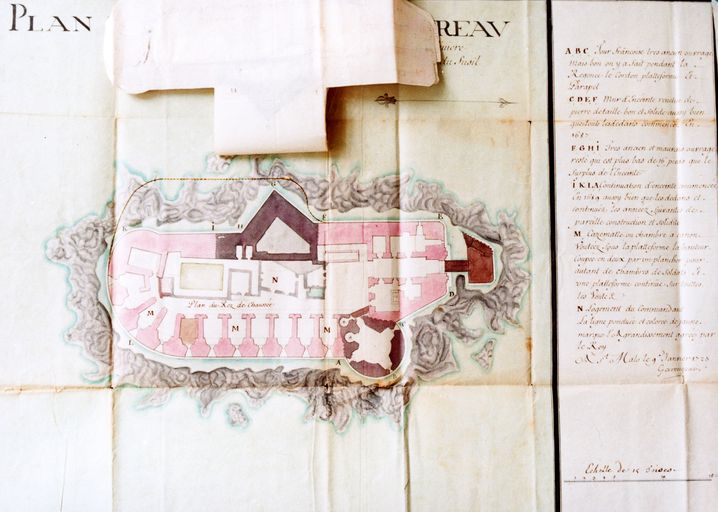

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001949_P

Collection Nivart. MS144_265. Château du Taureau. Plan aux trois étages du chasteau du Taureau. Sign. Garangeau. 20 novembre 1723. Plan, support papier, 0,490 x 0,334 mètre, 1er quart 18e siècle, 20 novembre 1723.

-

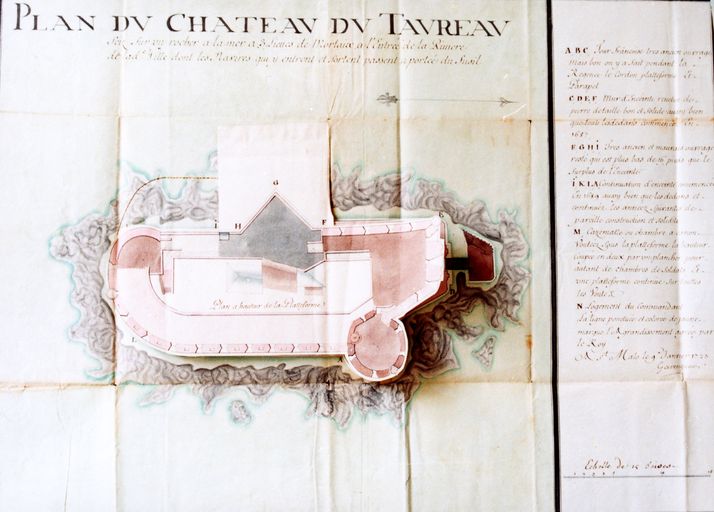

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001948_P

Collection Nivart. MS144_265. Château du Taureau. Plan aux trois étages du chasteau du Taureau. Sign. Garangeau. 20 novembre 1723. Plan, support papier, 0,490 x 0,334 mètre, 1er quart 18e siècle, 20 novembre 1723.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH2243n°5_1699

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH2243n°5_1699. Plan, support papier, 4e quart 17e siècle, 30 novembre 1699.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH2243n°12_1747

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH2243 n° 12_1747. Plan, support papier, 2e quart 18e siècle, 18 novembre 1736.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001942_P

Collection Nivart. MS144_261. Tour des Duons en baie de Morlaix. Elévation du côté méridional. Vers 1775. Elévation, support papier, 0,208 x 0,325 mètre, 4e quart 18e siècle, vers 1775.

-

Collection particulière. Lavis.

-

Collection Troussel à Carantec.

-

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine : 1996/096/ Architecture militaire (époque classique)

Base Mémoire. Titre série 1996/096 - Fonds photographique du Centre de Recherche des Monuments Historiques.

-

Site internet : Art Graphique et Patrimoine 2001.

Lien web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

- "Quand l’ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783" par Guillaume Lécuillier (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2007)

- Le château du Taureau (site officiel)

Annexes

-

Le Prestre de Vauban (alias Prestre, Le Prêtre) d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Garangeau (Garengeau) d'après le, Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791 publié en 1981 par Anne Blanchard

-

Parrocel (alias Parocel) d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

L'ingénieur Amédée-François Frézier d'après Anne Blanchard (Dictionnaire des Ingénieurs militaires, 1981)

-

L'origine des pierres du château du Taureau d'après Louis Chauris

-

Iconographie

-

Notion d´espace fonctionnel (2002)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Fait partie de

Batterie d'artillerie de côte, Perrohen, Pointe de Barnenez (Plouézoch)

Lieu-dit : Pointe de Barnenez Perrohen

Batterie d'artillerie de côte, corps de garde et magasin à poudre, Pointe Saint-Samson (Plougasnou)

Lieu-dit : Pointe Saint-Samson

Batterie de côte, Penn ar Waremm, Pointe Nord, Île Callot (Carantec)

Lieu-dit : Île Callot, Pointe Nord, Penn ar Waremm

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.