Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

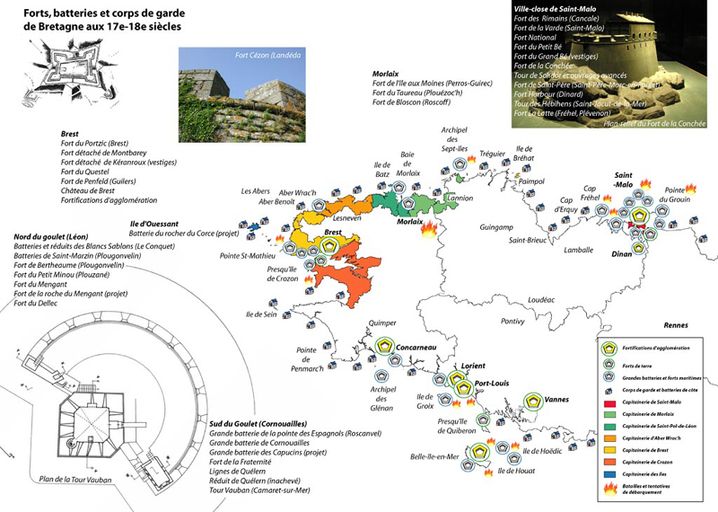

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsfort, batterie, caserne

-

Aires d'étudesBretagne

La reprise de l´effort de fortification sous la pression des raids britanniques (1744-1763)

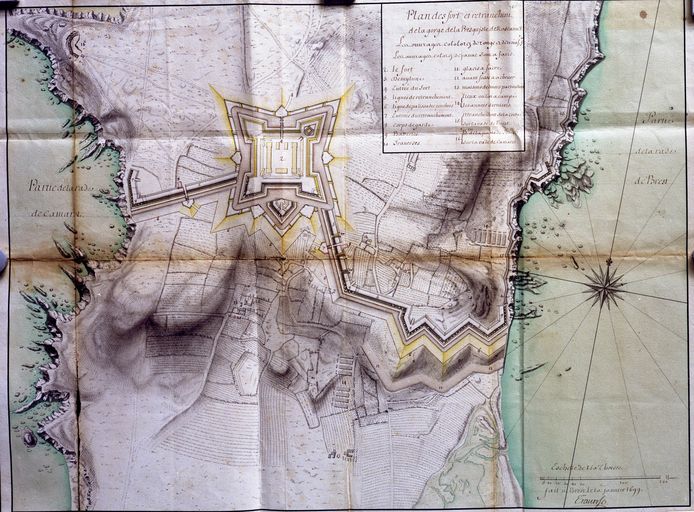

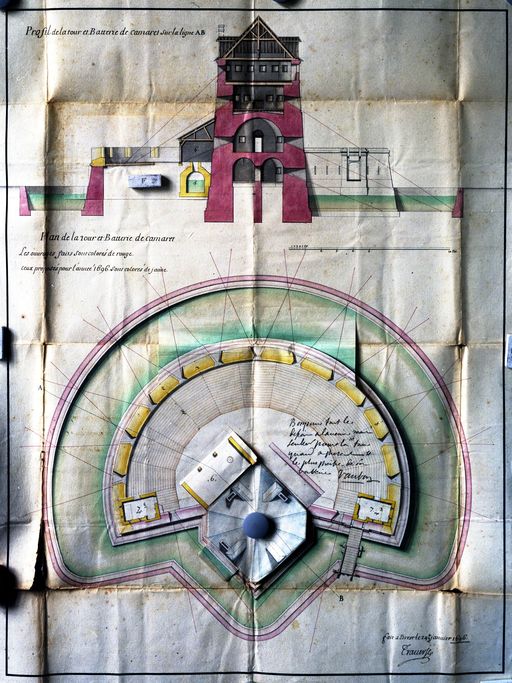

Après 31 années de paix navale consécutives au traité d´Utrecht, la guerre reprend sur les côtes bretonnes en 1744. Cependant, à la tactique des raids côtiers ou de la bombarderie des ports - comme à Saint-Malo en 1693 et 1695 -, se sont substituées des opérations combinées, préfigurées en 1694 par l´attaque contre Camaret : les opérations navales doivent permettre un débarquement terrestre de grande envergure. Pourtant, face aux descentes qui se multiplient, les solutions semblent non seulement peu novatrices mais encore largement dictées par les événements.

Ainsi, l´année 1746 marque-t-elle une reprise des projets de fortifications sur la côte sud, particulièrement menacée. En effet, en l´espace de quelques mois, les opérations se sont multipliées. En septembre, plus de 5 000 hommes de troupe britanniques ont débarqué dans l'anse du Pouldu et tenté de prendre - en vain - la ville de Lorient. En octobre, les forces de l'amiral Lestock, après être passées en presqu'île de Quiberon, dévastent les îles d'Houat et Hoëdic où, en raison d'une résistance plus que timide, les tours de Vauban sont prises sans combat et sabordées. Aussi l'île de Groix est-elle dotée de plusieurs batteries de côtes . A Belle-île, de 1747 à 1749 - puis de nouveau entre 1756 et 1761 voire 1771 à l'initiative du Duc d'Aiguillon -, l'ingénieur de La Sauvagère transforme les barrages de plages de campagne en fortifications permanentes.

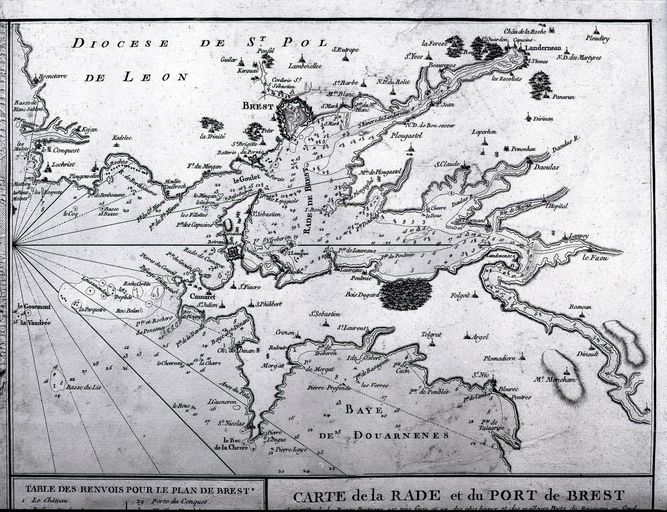

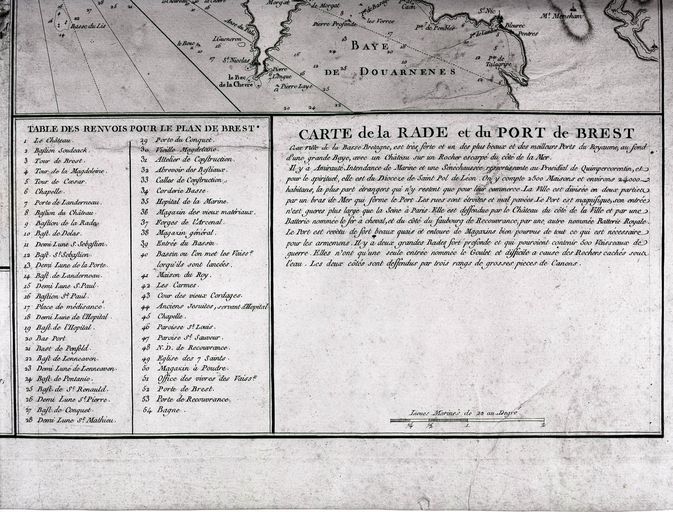

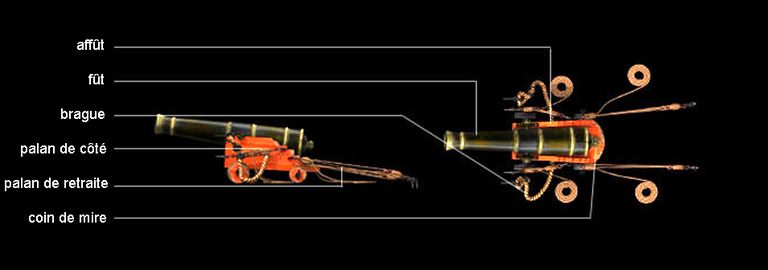

Pour la défense de Brest et notamment la protection des grèves des Blancs-Sablons et de Cornouaille, les solutions adoptées sont moins durables. Deux camps militaires y sont mis en place en 1744, 1746 et 1747 à l'initiative d'Alexis-René, baron de Coëtmen, gouverneur de Tréguier, maréchal de camp, commandant de Brest et de la Basse-Bretagne, pour l'entraînement des milices garde-côtes. L´un, aux Blancs-Sablons (Le Conquet) regroupe 1 000 hommes issus de 10 compagnies garde-côtes des envrions de Brest. L´autre s´installe à Quélern, en Roscanvel, dans la presqu'île de Crozon. On y apprend notamment l'ordre et le maniement des pièces d'artillerie et du mousquet. D´autres camps, plus à l´intérieur, à Hennebont, pour la protection de Lorient, et à Landerneau, pour celle de Brest sont eux réservés aux troupes réglées et montées même si on envisage un temps d'en faire venir - une partie du moins - en cantonnement aux Blancs-Sablons comme l´avait déjà projeté Vauban en 1695.

C´est à nouveau sous la pression des événements, à compter de 1756, que de nouvelles mesures défensives sont adoptées, même si le climat d´opposition larvée entre la France et la Grande-Bretagne depuis 1748 a parfois conduit à prendre les devants. La plupart de ces dispositions sont dues au duc d'Aiguillon, commandant en chef de Bretagne de 1753 à 1768. Celui-ci distingue ce qu´il appelle la "défense du local" - les enceintes urbaines protégeant les ports, comme au Palais à Belle-Île - et la "défense de protection" - batteries de côtes, corps de garde et forts permettant la protection de la frange côtière et des mouillages si nécessaires au cabotage. Il oeuvre donc en faveur d´une rationalisation de la milice garde-côtes et divise le littoral breton en vingt capitaineries d'un bataillon chacune. Les miliciens sont divisés entre les compagnies de paroisses chargées uniquement du guet de la mer et les compagnies détachées instruites au maniement des armes et chargées de combattre. L'instruction militaire permet par ailleurs l´amélioration des troupes. Son travail ne se limite pas à la modernisation de l'existant, il propose ainsi d´améliorer les réseaux de communication, et notamment les grands chemins, afin de permettre l'arrivée plus rapide de renforts composés de troupes réglées.

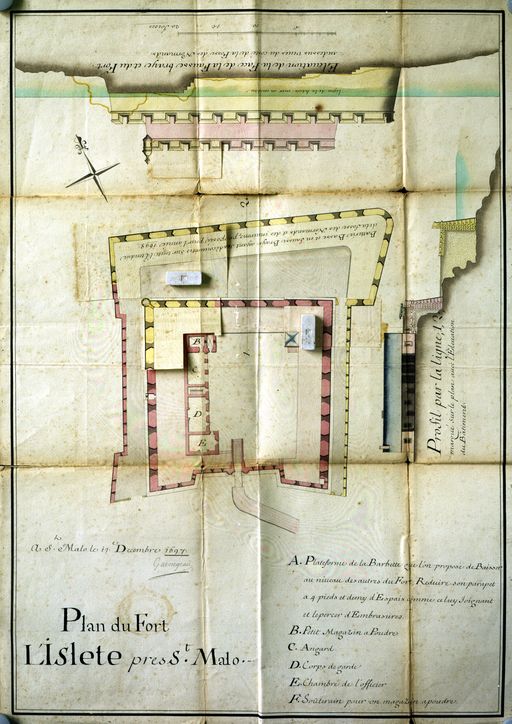

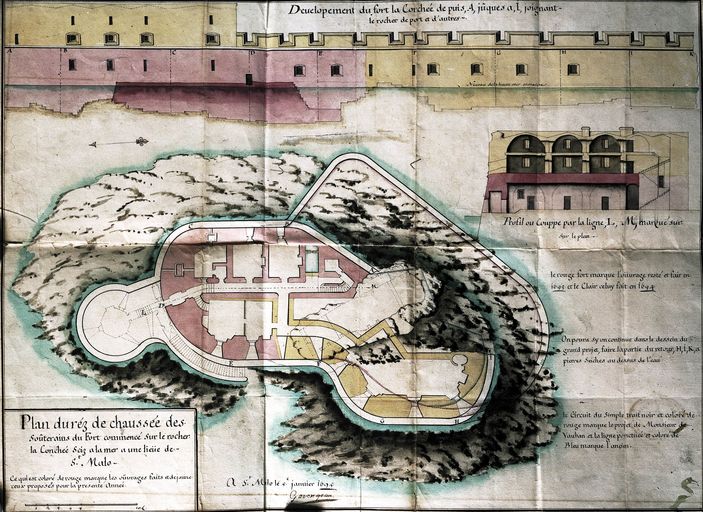

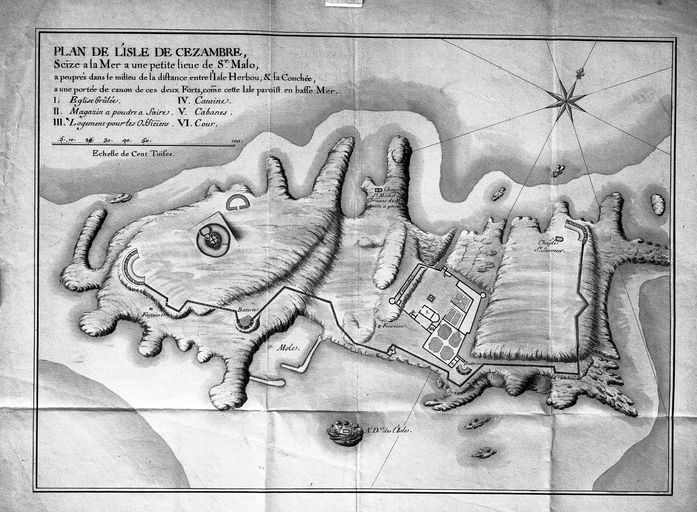

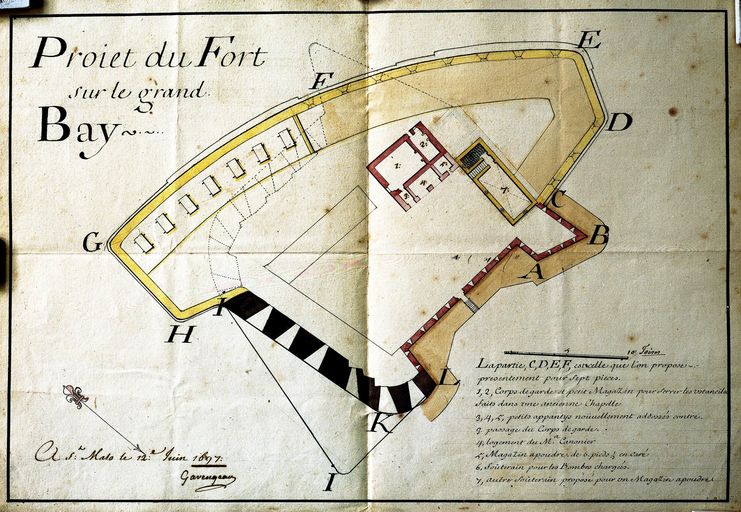

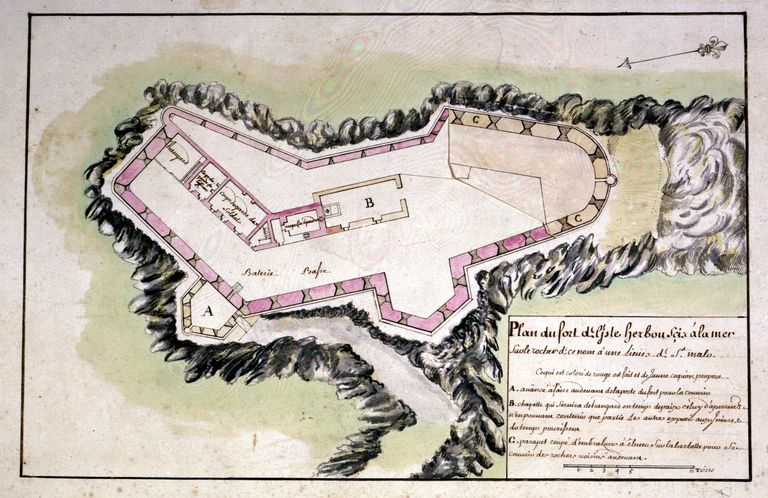

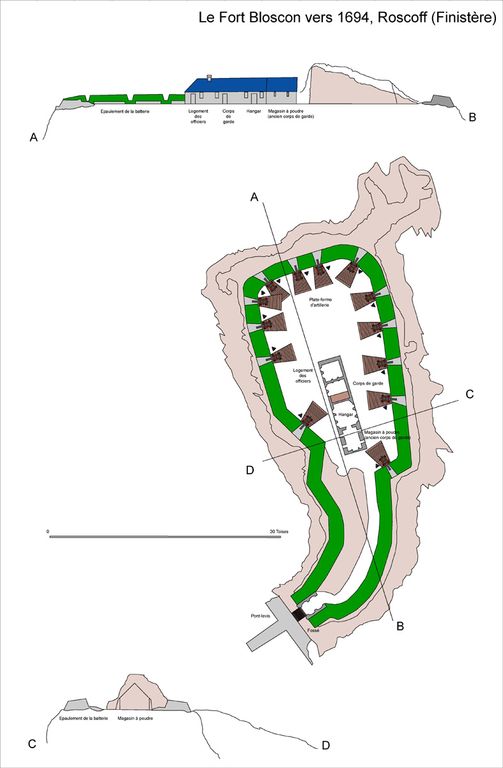

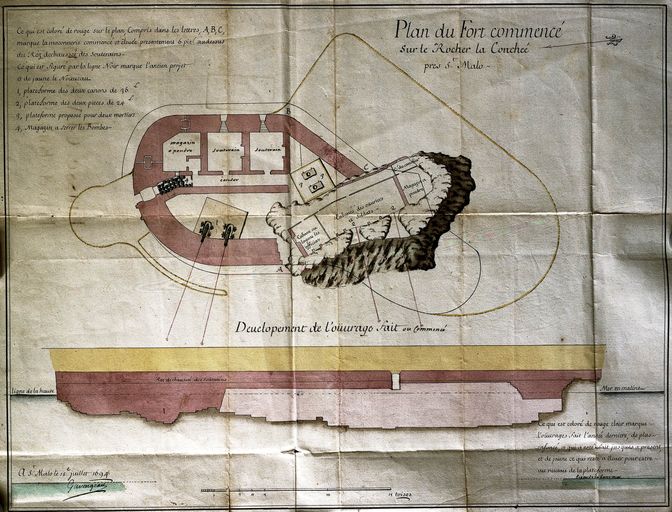

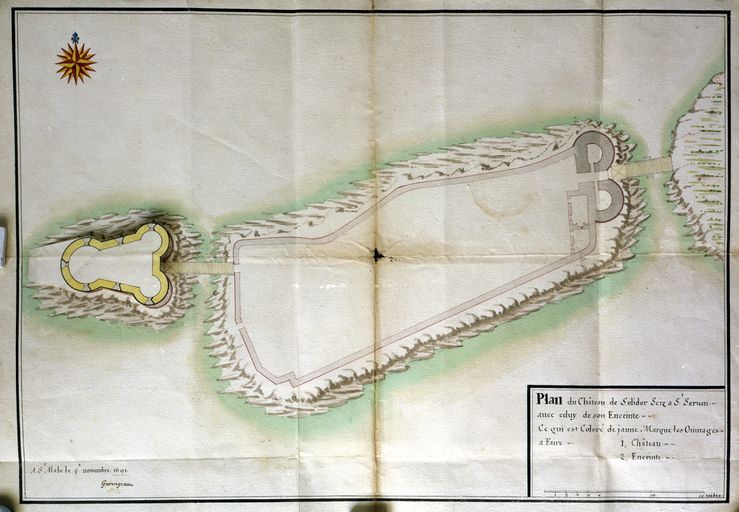

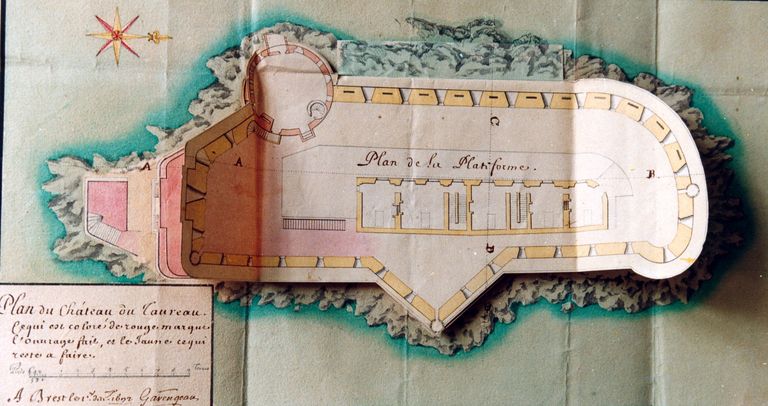

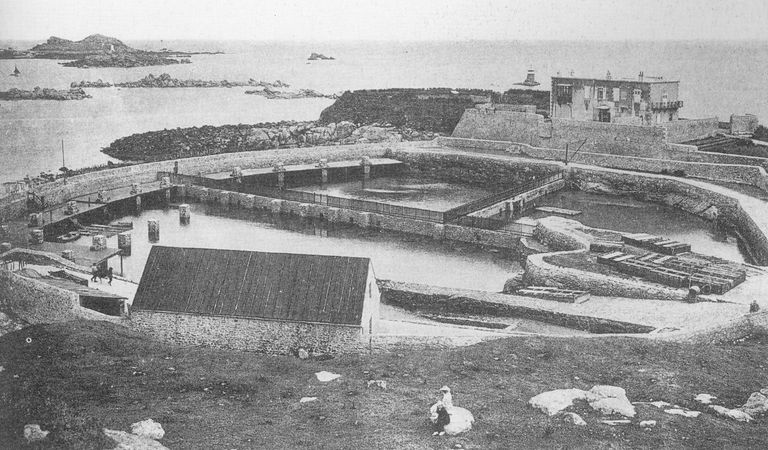

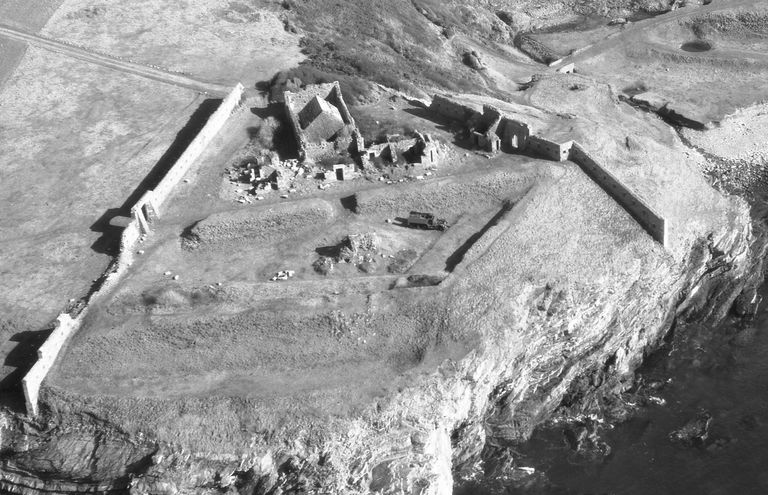

C'est aussi et surtout au cours de cette période que l'on conçoit de nombreux forts, quand bien même les projets du commandant en chef s´opposeraient à ceux de Frézier, directeur des fortifications de Bretagne de 1739 à 1764. Ainsi des positions de l'île Dumet, dont la batterie circulaire et les casernements voûtés pour 60 hommes sont construits entre 1756 et 1758. A Penthièvre, le fort barrant l´entrée de la presqu'île de Quiberon est achevé en 1760-1761 tandis que des redoutes sont établies. A Pen Mané, l´on édifie des ouvrages à cornes pour 800 hommes couvrant l'arsenal de Lorient : commencés en 1761, ils ne sont achevés que pendant la Guerre d'Indépendance américaine en 1779. Ce sont aussi les ouvrages de Kernevel, Kéragan - aujourd´hui Fort-Bloqué - où une batterie, construite en 1749, est agrandie en 1755, ou encore du Loc'h : l´on construit ici en 1756 une redoute pentagonale à cavalier d'artillerie pour 60 hommes reliée aux batteries et retranchements de plage par deux poternes. Par ailleurs, les approches terrestres de Lorient sont protégées par les lunettes de Kerlin et du Faouëdic, construites respectivement en 1755 et 1758. Le duc d'Aiguillon défend aussi un projet de fort de La Cigogne au centre de l'Archipel des Glénans. Les travaux débutent dès 1755 sur un plan de La Sauvagère. Sur les îles d'Houat et Hoedic, après de nombreux projets restés sans suite, il faut attendre 1757-1759 pour qu´à la demande du duc d'Aiguillon, des ouvrages de fortification soient reconstruits en lieu et place de ceux détruits en 1746. Enfin, à Saint-Malo, l´ouvrage de la Cité (Saint-Servan) dominant la Rance est doté de fortifications et de casernes sur un projet de l´ingénieur Frézier.

Ce dernier exemple illustre parfaitement le caractère assez vain de tous ces efforts. Rien n´empêche la poursuite - voire l´intensification - des raids. Inutile d´insister ici sur les opérations contre Saint-Malo en juin et septembre 1758. En septembre 1760, le fort de l'île Dumet, nouvellement construit, est incendié. Les îles de Houat et Hoedic sont à nouveau occupées en 1761 tandis qu´en juin de la même année, la citadelle de Belle-île est vaincue par le général Studholme Hodgson après un mois de siège. L´officier britannique a en fait profité d´un point faible de la citadelle décrit par Vauban dès 1683 : le front du port. L'île sert durant deux ans de base navale avancée à la flotte britannique pour perturber les communications entre les arsenaux français avant d´être échangée contre l´île de Minorque lors du Traité de Paris en février 1763.

Une rupture technique : les fortifications de la fin du 18e siècle à Brest (1763-1783)

Tirant les leçons des descentes de la guerre de Sept Ans, les autorités militaires cherchent à profiter de la période de paix qui suit le Traité de Paris pour poursuivre l´oeuvre de fortification des côtes bretonnes. Dès 1763, le duc de Choiseul, successivement secrétaire d'État à la Guerre et à la Marine puis aux Affaires étrangères, charge Filley, lieutenant-général du corps royal du Génie de « chercher les moyens d'agrandir l'étendue du port [de Brest] pour le mettre en état de contenir le nombre des vaisseaux, de construire les ateliers, magasins, nécessaires à cette augmentation, d'assurer ces nouveaux établissements en temps de guerre contre les entreprises de l'ennemi ». Cette demande s'inscrit dans sa volonté de réformer l'armée et la marine.

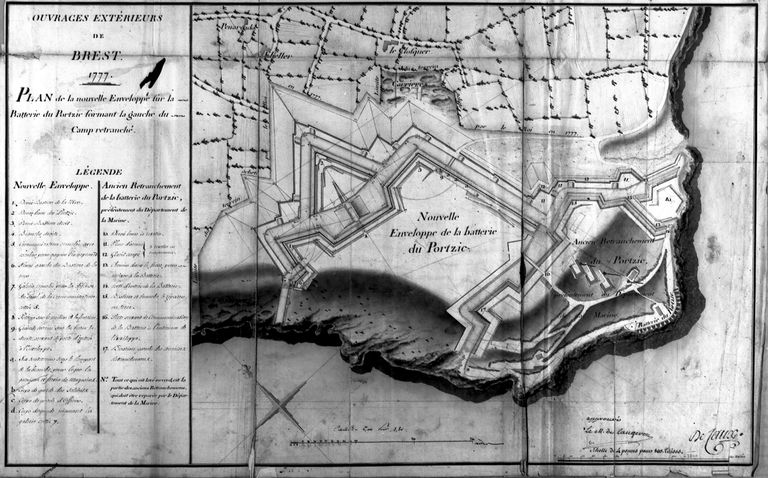

L'année suivante, Filley propose des agrandissements de l'enceinte urbaine de Brest afin de couvrir les collines qui dominent la ville. Il y utilise le système de fortification qu'il avait nommé la "mezalectre" ou "défense du milieu" : du côté de Recouvrance, est édifié l´ouvrage à corne de Quéliverzan, du côté de Brest, l'ouvrage couronné des hauteurs du Bouguen et du Ménès tandis qu´un autre ouvrage à corne est construit sur la carrière du Pape. Dajot, son successeur en 1770, poursuit la réflexion et propose la construction des forts de l'île Longue, de Lanvéoc, de Plougastel, du Corbeau ainsi que la rectification des lignes de Quélern et de l'ancienne enceinte en terre faite autour des batteries du Portzic : le fort de terre. Les forts de la rade, l'ouvrage à corne de Quéliverzan et, sur les hauteurs du Kerango, les deux lunettes du Stiff - finalement détruites sur ordre du roi du 23 août 1779 - sont quant à eux érigés de 1774 et 1775.

A compter du milieu des années 1770, la question des fortifications littorales sur les côtes bretonnes se pose à nouveau avec acuité alors que l'équilibre des forces navales semble se rétablir avec l'Angleterre et que la France de Louis XVI soutient tacitement le marquis de La Fayette et les Insurgents américains en guerre. Ainsi que l´illustrent les exemples évoquées plus haut, deux zones sont plus particulièrement concernées : Brest, ville-arsenal, berceau et refuge de la flotte en reconstruction et Saint-Malo, le port corsaire. Dès 1776, le marquis de Langeron, lieutenant général des armées du Roi, commandant en chef de la division de Bretagne est nommé par Louis XVI "commandant en chef des grands travaux de Brest et de la construction du fort de Châteauneuf auprès de Saint-Malo". Un nouveau plan d'ouvrages est soumis au roi. Son but est d´éviter tout incendie du port par les mortiers anglais dont la portée dépasse les 4 000 mètres :

"Premièrement : couronnement des hauteurs du Bouguen et du Ménès (Les augmentations de l'enceinte sur la hauteur de la Carrière du Pape sont encore en projet en 1790.).

Deuxièmement : construction de cinq forts (Le Portzic [agrandissement des ouvrages existants], Saint-Pierre [Montbarey], Keranroux, Questel Bras, Penfeld) en avant de Recouvrance, afin de former un camp retranché et d'arrêter l'ennemi à distance de Brest. Ils doivent être assez respectables pour obliger l'ennemi aux préparatifs d'un siège en règle et à la fois tirer leur plus grande défense de la part de l'artillerie afin de pouvoir être défendus par le moins de monde possible. Il est nécessaire de chercher la position où ils pourraient découvrir en avant la plus grande étendue de terrain et dans leur tracé à diriger une partie des feux de manière qu'ils se protègent mutuellement.

Troisièmement : rectification des Lignes de Quélern (Ouvrages extérieurs de Brest, précis historique des ouvrages ordonnés par le Règlement du roi du 21 décembre 1776, Service Historique de la Défense, Bibliothèque du Génie, Atlas des côtes de France, Atlas 69, Brest, Ouvrages extérieurs, 1777 par De Caux.)".

Validées par le règlement royal du 31 décembre 1776, les nouvelles fortifications extra-urbaines de Quélern, l'ouvrage fortifié du Bouguen et la ceinture de forts détachés autour de la ville sont construits par les troupes de 1776 à 1784. Pierre-Jean de Caux, directeur des fortifications de Basse-Normandie qui oeuvra à Cherbourg et à Brest, dresse en 1777 les premiers projets de forts détachés pour Brest. Ces forts à cavaliers d'artillerie se flanquant mutuellement sont une innovation majeure dans l'architecture militaire, préfigurant l'éclatement de la fortification (BESSELIÈVRE, Jean-Yves, « Les ouvrages extérieurs de Brest (1776-1784) : les prémices de la fortification détachée », Cahier du Centre d´études d´histoire de la Défense, 1999, n° 10, p. 153-163.). Leur capacité de résistance est bien supérieure à une simple redoute puisqu´ils offrent à la fois une plate-forme d´artillerie autorisant des tirs d´actions lointains, et des casemates à feux de revers placées dans la contrescarpe pour battre le fossé et parer à un éventuel contournement.

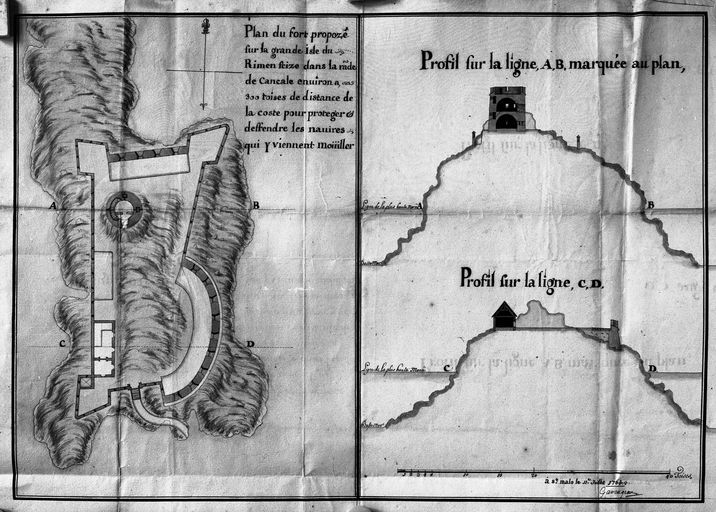

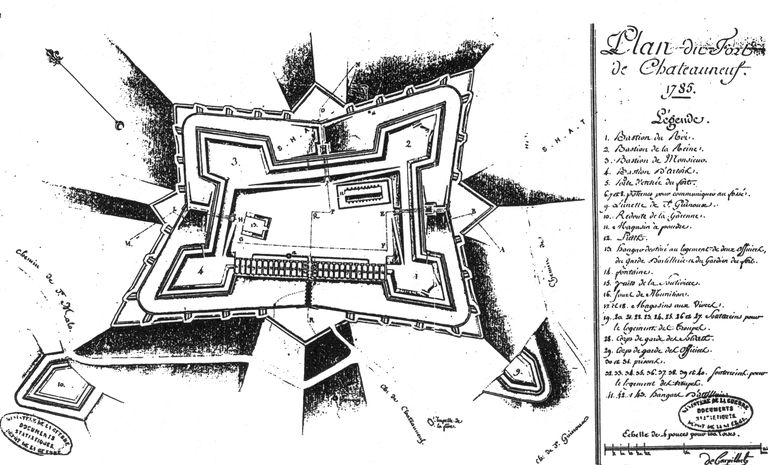

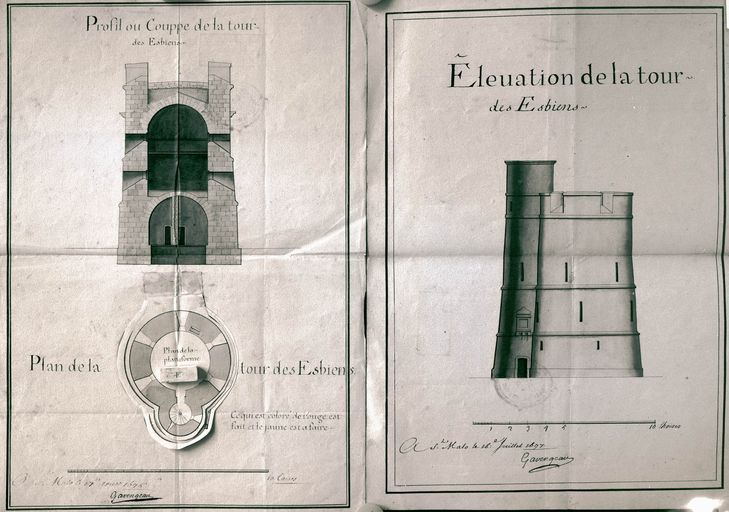

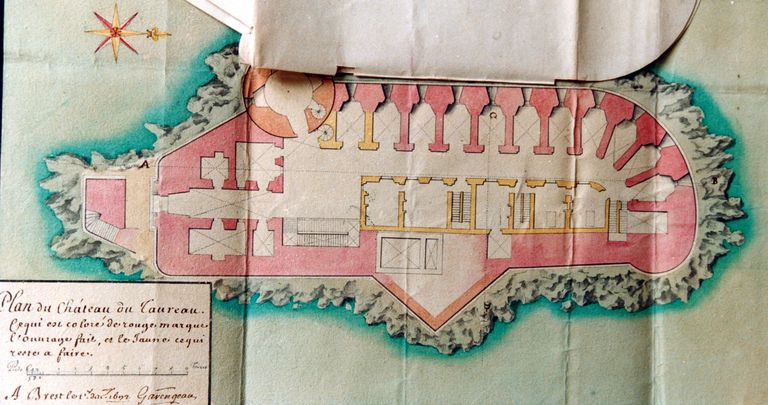

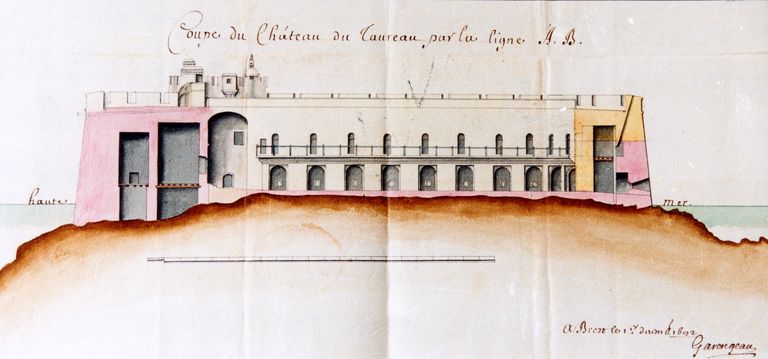

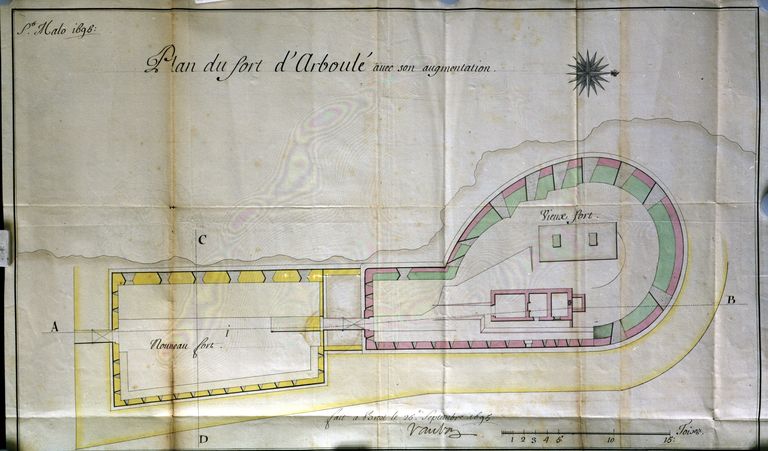

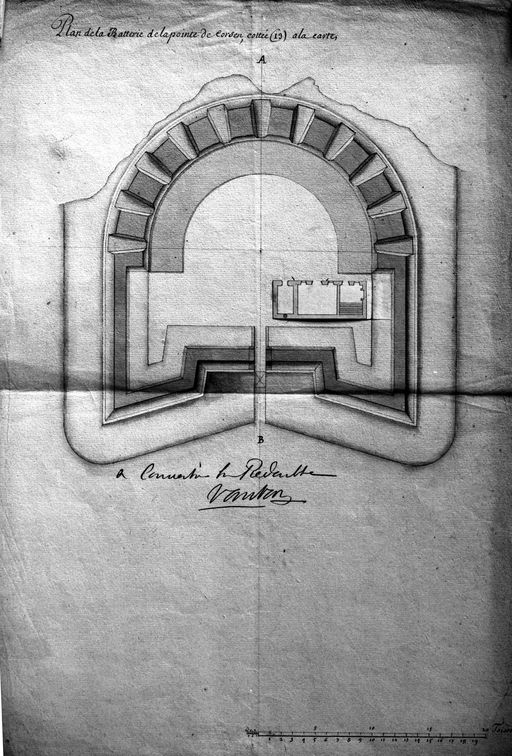

En arrière de Saint-Malo, le Fort de Saint-Père, vaste quadrilatère bastionné, connu aussi sous le nom de Fort de Châteauneuf est construit de 1777 à 1785 sur des plans de l´ingénieur de Caux. Il est établi au croisement des routes Saint-Malo/Rennes et Dinan/Pontorson. Sa fonction est de protéger Saint-Malo d´une attaque terrestre et de contrôler la remontée de la Rance par de l'artillerie, les approches du fort sur l´est étant protégées par des marais. A Cancale, le fort des Rimains, sur l´île homonyme, projeté dès le 11 juillet 1704 par l'ingénieur Garangeau qui y prévoyait un fort bastionné doté d´une grande batterie rasante dominée par une tour d´artillerie casematée, est enfin construit. Il doit quant à lui protéger de ses canons le mouillage de la rade de Cancale, utilisé par la flotte britannique en 1758.

Tandis que le programme de construction des fortifications est en voie d´achèvement, une nouvelle paix vient l´interrompre : dès mai 1783, Louis XVI ordonne en effet le désarmement des côtes.

Conclusion

Les ingénieurs - dont Vauban, le premier de tous - se sont, en Bretagne, bornés tout au long d´un long 18e siècle allant de 1683 à 1783 à fortifier le littoral en le dotant de retranchements, forts et batteries de côte aptes à refouler l'assaillant sur la plage. La période vaubanienne se caractérise par la mise en place d'un système défensif littoral cohérent associant ouvrages de fortifications et organisation logistique de grande ampleur sur un territoire énorme. Les grands travaux de fortifications littorales entamés sous Louis XIV se poursuivent sous ses successeurs selon des formules très classiques. Il faut attendre la fin du 18e siècle pour voir, à Brest, l´introduction de véritables innovations, avec la construction peu avant la Guerre d'Indépendance américaine de forts détachés, créant un vaste camp retranché en avant de l'enceinte urbaine.

Pourtant, toutes ces fortifications n´ont guère fait la preuve de leur efficacité militaire. Il est vrai cependant que, de Vauban aux dernières années du 18e siècle - voire à la Seconde Guerre Mondiale -, ces édifices ont aussi d´autres fonctions. Ils sont un exceptionnel moyen de dissuasion et, plus encore, de propagande. Les portes, outre leur aspect fonctionnel, matérialisent la magnificence du Roi. Certes, l´on sait que l´ennemi peut débarquer sur n´importe quelle plage, mais on préfère encore et toujours défendre ses arsenaux ou ports par une défense statique - que tout le monde voit - plutôt que par une autre, mobile mais invisible et lointaine, celle que constituent les flottes de guerre.

L´une des convictions de Vauban était justement l´indéfectible articulation entre une défense statique, reposant sur ses fortifications, et une autre, mobile, tant en mer qu´à terre. Cette forme de combat, sorte de "petite guerre littorale" tardivement appliquée dans la seconde moitié du18e siècle, relève cependant d´une stratégie essentiellement défensive, celle choisie par une France en situation chronique d´infériorité.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Principale : 18e siècle

"édifice fortifié contenant une garnison, servant d'appui dans le système de défense d'une frontière ou d'une ville".

-

Toitsgranite en couverture, ardoise

-

Murs

- granite

- pierre

- terre

- enduit

- pierre de taille

- grand appareil

- moyen appareil

- petit appareil

- moellon

- maçonnerie

-

Décompte des œuvres

- repérés 20

- étudiés 10

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) André Scotet

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Archives privées

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

-

POTTIER (L.), Le fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Association Théodore Chalmel, 1992, 103 p. ISBN 2950166729 (CRBC : C-16880-00).

Bibliographie

-

Défense des côtes de France aux 17e et 18e siècles LEVOT (P.), "Projet de descente en Angleterre sous Louis XV et Louis XVI", Bulletin de la Société Académique de Brest, 2, IV, 401, 1876-1877.

-

Défense des côtes de Bretagne aux 17e et 18e siècles BINET (H.), "Un épisode de la guerre des côtes en Bretagne au XVIIIème siècle : la trahison du Guildo, d´après les documents du procès de Julien Grumellou 1758-1759", Annales de Bretagne et des Pays de l´Ouest, 24, 1, 1908, p. 1-40.

-

BINET (H.), "La guerre de côte en Bretagne au XVIIIème siècle : le commandement du duc d´Aiguillon en Bretagne pendant la guerre de Sept Ans", Annales de Bretagne et des Pays de l´Ouest, p. 307-351.

-

BINET (H.), "La défense des côtes de Bretagne", Revue de Bretagne et de Vendée, tome XLIV, juillet 1910, p. 227.

-

BINET (H.), "La défense des côtes de Bretagne", Revue de Bretagne et de Vendée, tome XLV, janvier février 1911, p. 143.

-

BINET (H.), La défense des côtes de Bretagne au XVIIIème siècle. Etudes et documents. Vannes, librairie Lafoiye, 1913, 266 p.

-

BINET (H.), La défense des côtes de Bretagne au XVIIIème siècle. Vannes, 1914, p. 29.

-

BINET (H.), Le duc d´Aiguillon et la réorganisation de la défense des côtes de Bretagne 1754-1759, Paris, 1938, 59 p.

-

BOIS (J-P.) (sous la dir. de), Défense des côtes et cartographie historique, Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2002, 326 p., ISBN 2 7355 0453 0.

-

CERINO (C), "Lorient et la Marine royale (1700-1719)", mémoire de maîtrise, Histoire : Rennes 2, sous la dir. de Claude Nières, 1991, 166 p. (AD56 : Th371, AD56 : Th377/378, CRHISCO : MH 1202, SHM LORIENT : Th-40).

-

CERINO (C), "Sociétés insulaires, guerres maritimes et garnisons, au siècle de Louis XV : essai de typologie des îles bretonnes de l'Atlantique à partir de l'exemple bellîlois", diplôme d´études approfondies, Histoire : Rennes 2, sous la dir. de Claude Nières, 1992, 146 p. (CRHISCO : TH 0226, SHM LORIENT : Th-41).

-

CERINO (C), "Sociétés insulaires, guerres maritimes et garnisons : Belle-Ile-en-Mer au siècle de Louis XV", thèse de doctorat, Histoire : Rennes 2, sous la dir. de Claude Nières, 2001, 1475 p. (SHM LORIENT : Th-123).

-

BINET (H.), "La guerre des côtes en Bretagne au XVIIIème siècle, Saint-Malo et la région malouine après les descentes anglaises de 1758", Annales de Bretagne et des Pays de l´Ouest, 25, 2, 1910, p. 295-321.

-

DIDELOT (C.) (Lieutenant de vaisseau), Atlas. La défense des Côtes de l´Europe, Paris, 1894, an VIII, 204 cartes, p. 97 : Brest.

-

GAUDU (G.), "Boulets rouges et fours à boulets", Extrait des mémoires de la Société d´Emulation des Côtes-du-Nord, Les presses Bretonnes, Saint-Brieuc, 1970, 30 p.

-

GAUDU (G.), "Four à boulets", Société d´Emulation des Côtes-du-Nord, tome XCV, 1967, p. 92-102, 1969, p. 53-79.

-

HELLEU (Ch.), "Le Duc d'Aiguillon, défenseur des côtes de Bretagne pendant la guerre de Sept ans (1756-1761)", mémoire de maîtrise, Histoire : Paris 4, sous la dir. de Christian Corvisier 1984, 145 p. (CRHISCO : MH 0593).

-

LA LANDE DE CALAN (C.) (de), La défense des côtes de Bretagne aux XVIème et XVIIème siècle, Vannes, 1891.

-

LA LANDE DE CALAN (C.) (de), "La défense des côtes de Bretagne aux XVIème et XVIIème siècle", Revue de Bretagne et de Vendée, 1892, 2ème semestre.

-

LE CORRE (J.), "La Défense des côtes bretonnes et les principes tactiques de la guerre littorale de 1689 à 1789", diplôme d´études approfondies, Histoire : Nantes, sous le dir. de J.-P. Bois, 1998, 219 p. (CRHMA : MD 155).

-

LE CORRE (J.), "Lorient : la défense d´un port arsenal au XVIIème et XVIIIème siècles", in Actes du colloque Histoire militaire et défense atlantique, Europe et Défense, Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, Nantes, 2000, p. 83-95.

-

LE POURHIET (N.), Etude architecturale de la défense des côtes du sud Finistère (de la pointe de Penmarc´h au Pouldu), mémoire de maîtrise, université de Haute Bretagne, U. E. R. Arts, sous la dir. de A. Mussat, Rennes, 1972, 147 p.

-

LE POURHIET-SALAT (N.), Etude de l´architecture défensive des îles bretonnes de l´Atlantique, Des origines à 1860, thèse de doctorat de 3ème cycle, sous la dir. de A. Mussat, Rennes, 1980, 2 vol. : 251 p., p. 251-529 p.

-

LE POURHIET-SALAT (N.), "Un exemple de la politique défensive appliqué aux îles : Belle-Île en Mer, XVIème-XIXème siècles", Bulletin de la Société d´Histoire et d´Archéologie de Bretagne, 1982, p. 251-266.

-

LE POURHIET-SALAT, Nicole. La défense des îles bretonnes de l´Atlantique, des origines à 1860. Vincennes, Service Historique de la Marine, 1983, 375 p.

-

THOMAS (G.-M.), "Prisonniers anglais en Bretagne pendant la Guerre d´Indépendance Américaine", Les cahiers de l´Iroise, 1978, p. 183-184.

-

L´Artillerie AUDOUARD (P.), "Mesure de la distance du but dans les batteries de côte", Société Académique de Brest, 2, XIII, 173, 1887-1888.

-

BOUDRIOT (J.), (avec la collab. de H. Berti), L´artillerie de mer. Marine française, 1650-1850, Paris, collection : Ancre, 1992, 192 p., 92 planches.

-

BOUDRIOT (J.), "L´artillerie de mer de la marine française", Neptunia, n° 97, 1970.

-

FRANCOIS (G.), "Les pièces de côte françaises de calibre 240 "Guerre" de 1876 à 1940, 1ère partie", Fortifications et Patrimoine, n° 9, janvier 1999, p. 9-16.

-

FRANCOIS (G.), "Les pièces de côte françaises de calibre 240 "Guerre" de 1876 à 1940, 2ème partie", Fortifications et Patrimoine, n° 10, avril 1999, p. 2-7.

-

FRANCOIS (G.), "Canons de côte de petits et moyens calibres : emploi des canons de 90 mm sur les côtes", Fortifications et Patrimoine, n° 12, octobre 1999., p. 45-49.

-

FREMINVILLE, "Notices sur les pièces d´artillerie du XVIème siècle trouvées au château de Brest", Brest, Come Ainé, 1835.

-

GRIVEL, La guerre des côtes. Attaque et défense des frontières maritimes. Les canons à grande puissance, Paris, 1864, 74 p.

-

GUIHON DE GRANDPONT, "L´ingénieur d´Arçon et ses batteries flottantes", Bulletin de la Société Académique de Brest, 2, XXVIII, 5, 1892-1893.

-

GUIHON DE GRANDPONT, " La querelle de l´artillerie (partie rouge et parti bleu) au XVIIIème siècle", Bulletin de la Société Académique de Brest, 2, XX, 5, 1894-1895.

-

LA CHAUVINIERE (de) (lieutenant de vaisseau), De la défense des côtes. Barrages et torpilles sous-marine... guerre d´Amérique, Paris, 1869.

-

PETER (J.), Les artilleurs de Marine sous Louis XIV, Paris, 1995.

-

PETER (J.), L´artillerie et les fonderies de la Marine de Louis XIV, Paris, 1995.

-

PETER (J.), Maître de forges et maîtres fondeurs de la Maine sous Louis XIV, Paris, 1996.

-

PICARD, L´artillerie française au XVIIIème siècle, Paris, 1926.

-

SCHEEL (M.) (de), Mémoire d´artillerie contenant l´artillerie nouvelle ou les changements faits dans l´artillerie française en 1765, Paris, An II.

-

La Marine ACERRA (M.) - ZYSBERG (A.), L´essor des marines de guerre européennes, 1680-1790, s.l., Sedes, collection : les Espaces maritimes.

-

BOUDRIOT (J.), Le vaisseau de 74 canons, Grenoble, les Quatre seigneurs, 1975-1978, 4 vol. : 166 p., 212 p. 280 p., 392 p. I II III : Construction du vaisseau, IV : L´équipage, la conduite du vaisseau.

-

BELTRAN (A.) - GRISET (P.), Histoire des techniques aux XIXe et XXe siècles, Paris, Armand Colin, 1990, 190 p.

-

BAXTER (J.) (traduction de H. Thiers), Naissance du cuirassé, Paris, éditions de la Nouvelle Revue critique, 1935, 314 p.

-

BOUDRIOT (J.), (avec la collab. de H. Berti), L´artillerie de mer. Marine française, 1650-1850, Paris, collection : Ancre, 1992, 192 p., 92 planches.

-

DE BON, Les ports militaires de la France. Notices historiques et descriptives. Paris, Challamel et Bertrand, 1867.

-

DEMANGEON (A.), Les vaisseaux et les villes, Liège, Mardaga, 1978.

-

HILL (R.) (traduction de B. Krebs), Atlas des guerres. Les guerres maritimes. La marine à vapeur, 1855-1905, Paris, Autrement, 2003, 224 p.

-

LE MASSON (H.), Histoire du torpilleur en France, Paris, Académie de Marine, 1965, 377 p.

-

LE ROY (T.), "L´aéronautique maritime et la lutte anti-sous-marine en Bretagne, 1917-1918", mémoire de maîtrise d´Histoire Contemporaine de l´Université de Bretagne Occidentale, sous la dir. de ..., Brest, 1988, 2 vol. : 230 p et 92 p. (CRBC : M-04214).

-

MAC INTYRE (D.), Les navires de combat, Paris, Stock, 1971.

-

MASSON (P.), "La politique navale française de 1850 à 1914", Revue maritime, n° 251, février 1968, p. 183-203.

-

MASSON (P.), Histoire de la Marine, tome II : "De la vapeur à l´atome", Paris, Charles Lavauzelle, 1983, 581 p.

-

ORLOWSKI (S.) (traduction de P. Roullet), La révolution de la vapeur dans les marines du XIXe siècle, 1800-1900, Le Touvet, éditions Marcel-Didier Vrac, 2001, 190 p. (A vérifier).

-

RANDIER (J.), La Royale, tome I : "La vergue et le sabord", tome II : "L´éperon et la cuirasse", Brest, éditions de la Cité, 1978, 359 p. et 256 p.

-

REUSSNER (A.) - NICOLAS (L.), La puissance navale dans l´histoire, Paris, éditions maritimes et d´Outre-mer, 1963, 2 tomes. (A vérifier).

-

Les Compagnies garde-côtes BINET (H.), "Les milices garde-côtes bretonnes 1483-1759", Bulletin Historique et Philologique, 1909.

-

CHARDON (T.), "Les Milices garde-côtes de Moyenne et Basse-Normandie durant la Guerre de Sept Ans (1756-1763)", mémoire de maîtrise, Histoire : Caen, 1992. (AD14 : Br 18756).

-

BOULAIRE (A.), "Garde-côtes et gardes côtes en Bretagne au XVIIème et XVIIIème siècle", Mémoire de la Société d´Histoire et d´Archéologie de Bretagne, 1992, p. 307-317.

-

DURAND (C.), "La milice garde-côte en Bretagne de 1716 à 1792", thèse de doctorat, Rennes, 1927, 163 p.

-

LA LANDE DE CALAN (C.) (de), "La réforme de la milice garde-côte de Bretagne en 1756", Association Bretonnes, 1891, p. 259-264.

-

LA LANDE DE CALAN (C.) (de), "Les milices garde-côtes de Bretagne en 1766", Revue de Bretagne, Vendée et Anjou, 1891, p. 459-463.

-

PARIS-JALLOBERT (J.) (abbé). "La garde-côte du littoral de Saint-Malo". Sans réf., Archives Départementales d´Ille-et-Vilaine, 1894.

-

TOULEMONT (J.) (abbé), "La milice garde-côte", Mémoire de la Société d´Archéologie du Finistère, 1929, p. 38-43.

-

Soldats Ingénieurs, 140 biographies d'ingénieurs militaires du 16e au 20e siècle, École supérieure et d'application du Génie d'Angers, 1996.

-

Le triomphe de la méthode ou le Traité de l'attaque des places de monsieur de Vauban, Paris, Gallimard, 1992, collection : Albums découvertes.

-

Vauban réformateur, Actes du colloque de l'association Vauban, 1983, Musée des Plans reliefs - Hôtel National des Invalides - 75007 Paris.

-

La révolution maritime du XIXe siècle, Service Historique de la Marine (avec la collab. de P. Masson et M. Battesti), Paris, Charles Lavauzelle, 1987, 127 p.

-

Les ingénieurs dont Vauban AUGER (D.), Bibliographie des ouvrages de Vauban ou concernant Vauban, Saint-Léger-Vauban, Les amis de la Maison Vauban, 3 tomes.

-

AUGOYAT (A.-M.), Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs et sur le corps du Génie en France, Paris, 1858.

-

BLANCHARD (A.), Les ingénieurs du Roy de Louis XIV à Louis XVI. Étude du corps des fortifications, Montpellier, 1979, 635 p.

-

BLANCHARD, Anne. Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791. Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

BLANCHARD (A.), Vauban, Paris, Fayard, 1996.

-

BORNECQUE (R.), La France de Vauban, Paris, Artaud, 1984.

-

GUTTIN (J.), Vauban et le corps des ingénieurs militaires, Paris, 1957.

-

LAZARD (colonel), Vauban, Paris, 1934.

-

MONTALEMBERT (de) (capitaine), "Le marquis de Montalembert 1714-1800", Revue historique de l´Armée, 11ème année, n° 7, 1955.

-

ORTHOLAN (H.), Le général Séré de Rivières - le Vauban de la Revanche, Paris, Editeur Bernard Giovanangeli, 620 p.

-

PARENT (M.), Vauban, un encyclopédiste avant la lettre, Paris, Berger-Levrault, 1982, 217 p.

-

PUJO (B.), Vauban, Paris, édition Albin Michel, 1991.

-

PICON (A.) - YVON (M.), L´ingénieur artiste, Paris, Presses de l´École Nationale des Ponts et Chaussées, 1990.

-

THOMAS (G.M.), "Artistes, artisans et ingénieurs ayant travaillé à Brest et dans sa région aux XVIIème et XVIIIème siècles", thèse de doctorat, Rennes, 1980.

-

TOUDOUZE (G.G.), "Bibliographie de Vauban", Les cahiers de l´Iroise, 1955, 3, p.19-26.

-

VIROL (M.), Vauban, de la gloire du roi au service de l´État, éditions Champs Vallons, 444 p.

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest)

LEVASSEUR, Olivier. Mémoire en Images : Roscoff. Joué-lès-Tours, Alain Sutton, 1998, 127 p.

-

MAMMANI (Ch.). Mémoire en Images, La Presqu'île de Crozon. Joue-les-Tours, éditions Alan Sutton, tome 2, 1996, 128 p.

Périodiques

-

CHEVAL, Paul. "Quand l´ennemi venait de la mer". Annales de Bretagne, 1987, p. 107-116.

-

DESCOTTES (abbé), "Garde-côtes et batteries de côte dans la région malouine", Annales de la Société d´Histoire et d´Archéologique de Saint-Malo, 1936.

-

"Vauban et l´architecture militaire", Caisse nationale des Monuments et des Sites, Monuments historiques, n° 126, 1983, 104 p.

-

CHAGNIOT (J.), "Vauban et la pensée militaire en France au 18e siècle", Journal des savants, Paris, de Boccard, 1982.

-

TOUDOUZE (G.), "Les carnets illustrés du Maréchal de Vauban et de Mur de l´Atlantique", Académie de Marine, février 1947.

Documents figurés

-

Vue aérienne verticale de l'île et du fort Cézon, photographie prise à l'occasion du naufrage de l'Amococadiz en 1978 (collection Association Cézon).

Documents multimédia

-

Extrait du site Internet du Fort de la Conchée à Saint-Malo (réalisation Art Graphique et Patrimoine, 2001).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.