Sous le collège de Keranroux en plein coeur de Brest ou le long du chemin côtier, des édifices, en granite, en béton, parfois creusés dans le roc, attendent leur destruction... Déclassés militairement, menacés par les rétrocessions du ministère de la Défense et les bulldozers : opérations de voirie, aménagement d´aire de stationnement, équipements collectifs, programmes immobiliers ou lotissements, ces fortifications dans lesquelles ont vécu des garnisons françaises ou étrangères sont condamnées pour la plupart à l´agonie...

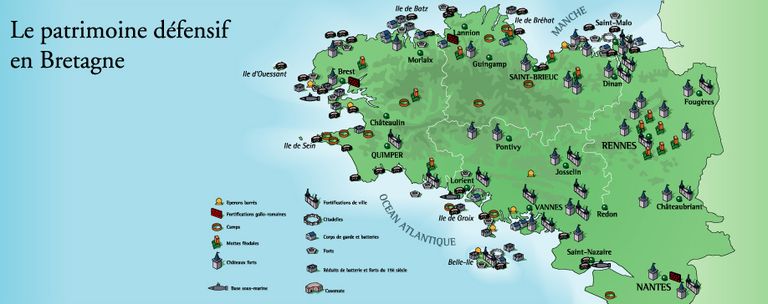

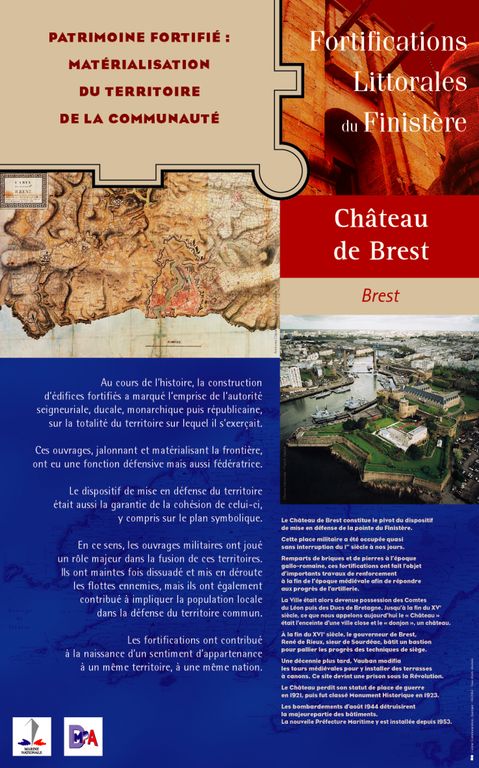

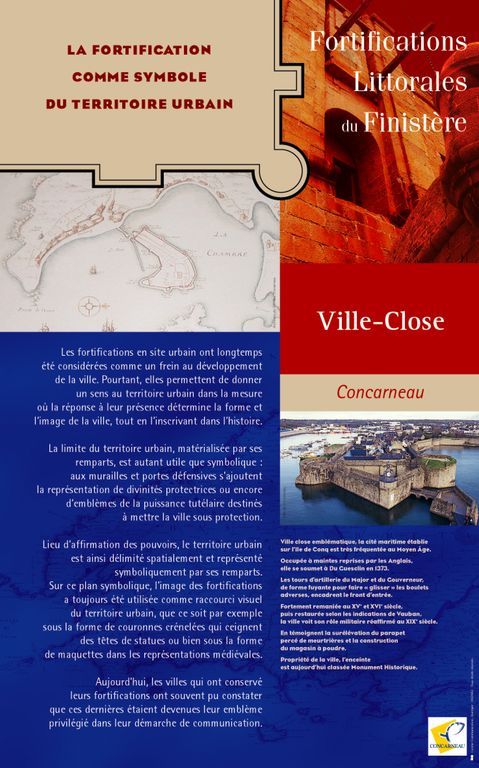

Oubliées, perdues sous des broussailles, on ne connaît d´elles que les plus spectaculaires : le fort La Latte, la ville close de Concarneau, Saint-Malo la cité corsaire, la citadelle de Belle-île... et pour un brestois : le château de Brest. Mais pour une "fortification" connue du grand public, il faut compter quelques cinq cent ouvrages qui sommeillent et qu´il nous faudra redécouvrir. Recenser, étudier et faire connaître est le préalable à toute mesure de protection du patrimoine quel qu´il soit.

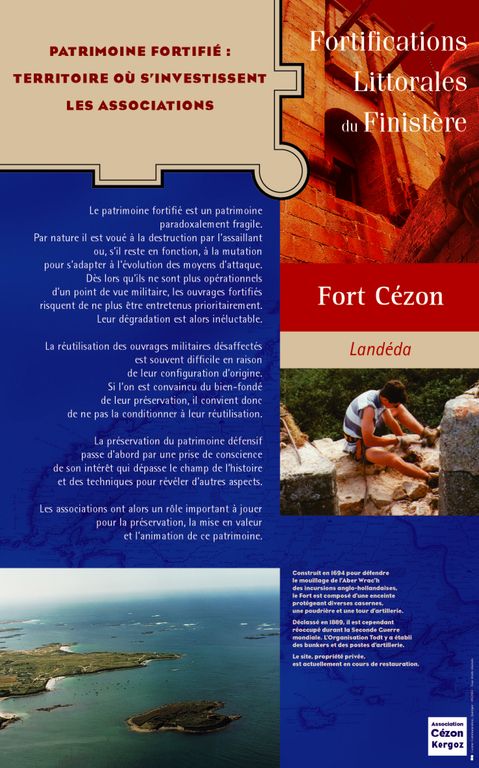

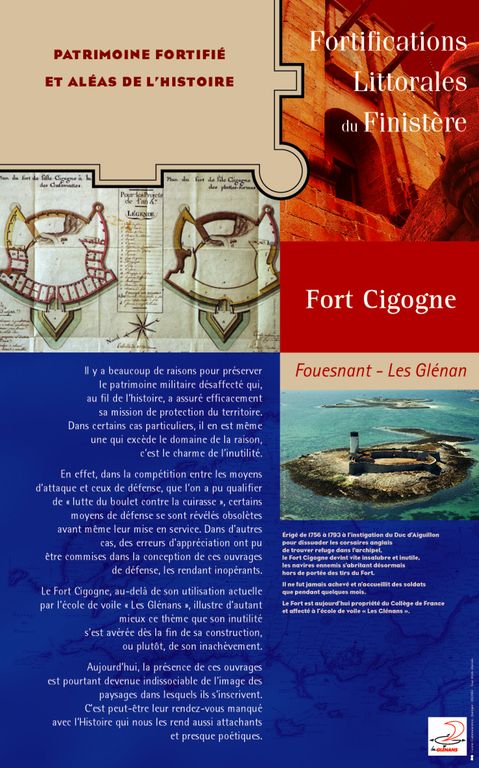

Quel avenir pour le patrimoine fortifié ? Le sujet du colloque de la Direction du Patrimoine en 1992 est toujours d´actualité. Mais dans le cas d´un blockhaus, se poser la question de son avenir serait déjà l´affirmation de son appartenance au patrimoine fortifié, chose qui n´est pas encore acquise.

L´objet de notre étude est de montrer quelle est la dimension et la valeur patrimoniale des fortifications littorales. Le sujet revêt donc une connotation fortement historique, qui nous éloignera pour un temps des considérations purement architecturales et patrimoniales.

Limites typologiques : définition du terme "fortification"

Avant de réfléchir au concept de fortifications littorales, il convient de s´interroger sur la définition du terme "fortification" en prenant comme référence les Principes d'analyse scientifique. Architecture. Vocabulaire typologique, établi sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos : "Les fortifications sont l´ensemble des ouvrages qui concourent à la défense de la place". Dans notre étude, la place forte est étendue au littoral tout entier. Fortification vient de "Fortificatio, fortificare" ; "Fortis" : fort et "facere" : faire.

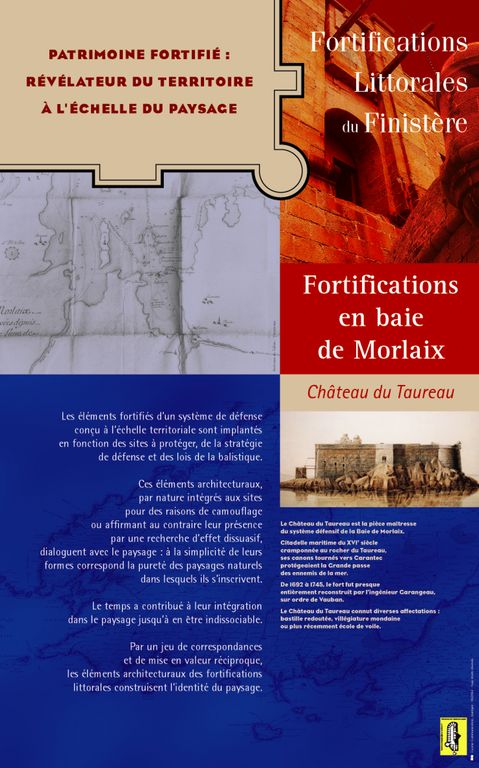

Par métonymie, le terme "fortification" désigne les ouvrages eux-mêmes. En prenant comme terme fortification on suggère la notion dynamique de fortifier : rendre plus fort l´existant. Un même site : ensemble fortifié ou un ouvrage a pu être réutilisé (ou rasé : phénomène de table rase) plusieurs fois au cours de l´histoire ; on parle alors d´étagement des fortifications. Pour Jean Errard de Bar-le-Duc, "l'art de la fortification n'est que l'art de cliner ou décliner les lignes sur lesquelles sont jetés les fondements du contour et circuit d'une place, en sorte que l'ennemi attaquant en quelque face que ce soit, puisse être vu et offensé en place et en flanc".

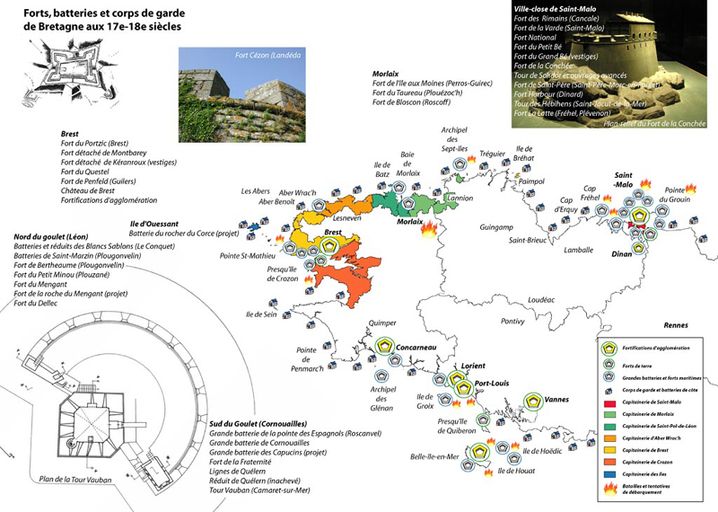

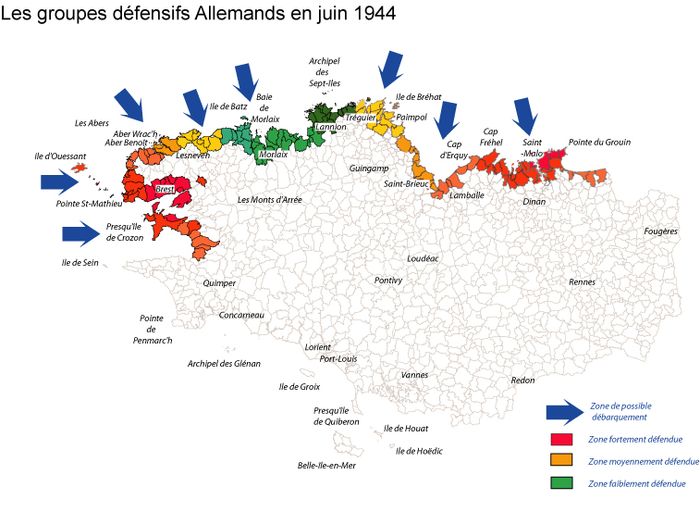

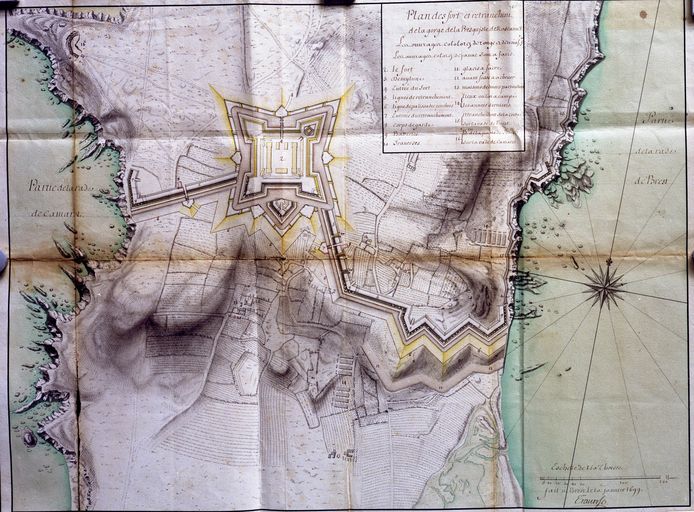

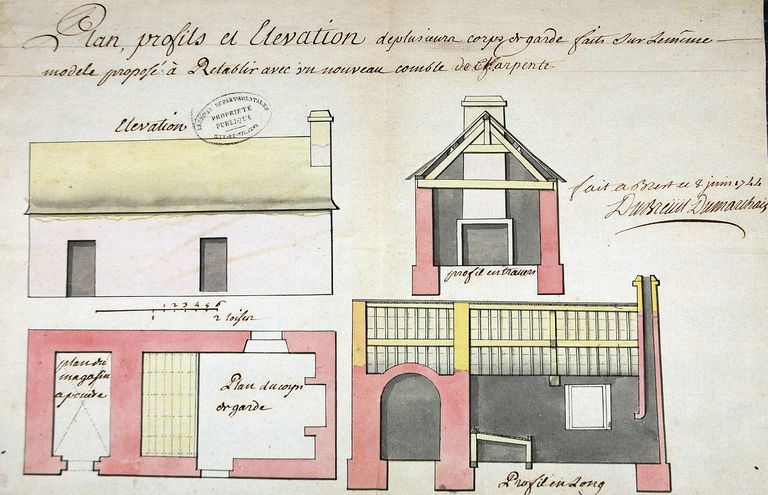

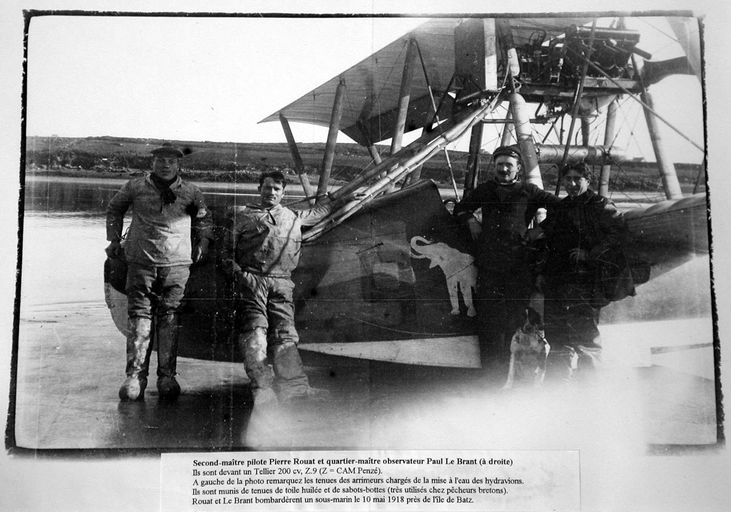

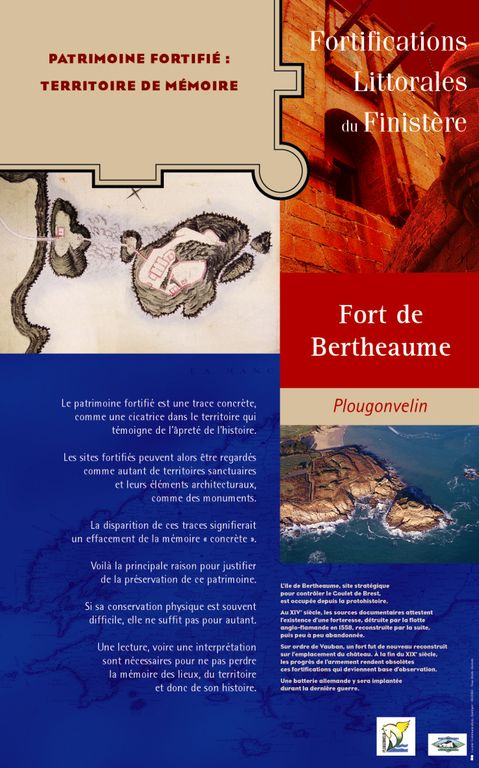

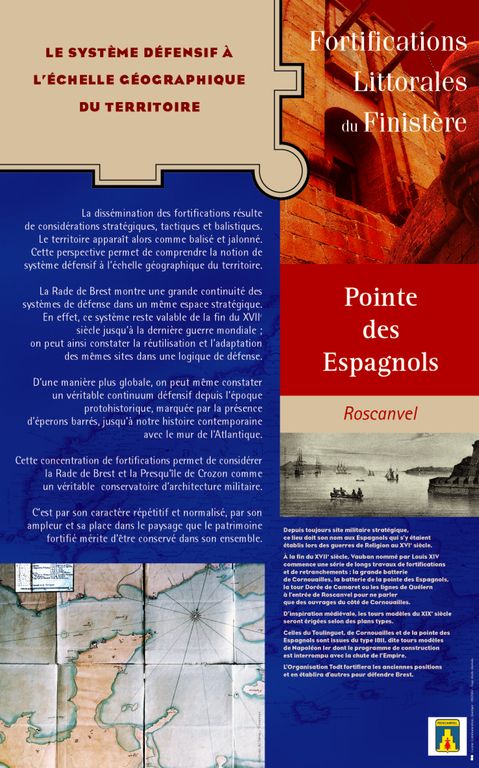

L´étude couvre l´ensemble des ouvrages de fortification des 17e, 18e, 19e et 20e siècles ; elle inclut par conséquent les vestiges du Mur de l´Atlantique mais exclut les châteaux, les manoirs et l´ensemble des éléments de défense de l´architecture médiévale. Cette étude vise à établir une typologie des tracés et des formes d'architecture militaire utilisée en Bretagne à différentes époques, en fonction de leurs auteurs, des stratégies et des positions géographique et politique particulières. Du corps de garde du 17e siècle au poste de direction de tir allemand en passant par les enceintes urbaines et les forts maritimes, l´intérêt est de pouvoir étudier la variation d´un ensemble fortifié au fil des siècles au lieu de segmenter l´étude de manière chronologique. Hormis les traités généraux de fortification, il existe peu d'ouvrages sur le sujet, aussi l'étude se base-t-elle essentiellement sur les sources documentaires et le terrain : relevés et analyses in situ.

Définition du terme "littoral" et de l´expression "fortifications littorales"

Le littoral est une zone ou "bande comprenant de la terre et de la mer mais qui ne peut être définie géographiquement à priori". Les fortifications littorales sont l´ensemble des ouvrages défensifs situés dans cet espace. Le patrimoine fortifié littoral est donc constitué de l´ensemble des fortifications liées à la présence et à la proximité de la mer. Lors du recensement des ouvrages ex-allemands en 1945 : sont considérés comme fortifications littorales ou ouvrages côtiers "non seulement ceux édifiés sur le littoral, mais ceux construits sur une profondeur de quatre kilomètres environ à l´intérieur des terres". Les fortifications placées en arrière de la zone évoquée ci dessus ne seront pas étudiées mais il semble intéressant de les mentionner quand-celles ci sont directement liées aux fortifications côtières. Le patrimoine militaire présente essentiellement trois aspects : le patrimoine fortifié, la patrimoine muséal et les lieux de bataille. Etudier les fortifications littorales revient à reconnaître l´existence de plusieurs types de fortifications : les fortifications alpines, les fortifications de plaines et les fortifications urbaines. Il paraît intéressant dans le cas de notre étude de déterminer les caractéristiques de la fortification littorale pour les appliquer ensuite à d´autres types de fortifications.

Le chemin des douaniers ou chemin côtier constitue l´itinéraire principal de notre inventaire et étude. Utilisé depuis longtemps pour surveiller l´horizon marin, ce chemin parcourt les ensembles fortifiés et permet d'apercevoir la quasi-totalité des fortifications littorales.

Étude de l´architecture militaire en Bretagne

Dès 1969, le Service régional de l´Inventaire de Bretagne s´intéresse à l´architecture militaire du canton de Crozon en confiant son étude à Philippe Truttmann, lieutenant-colonel du Génie, spécialisé dans l´architecture militaire moderne et contemporaine, détaché depuis 1967 par la direction centrale du Génie, nommé expert auprès du Ministère du Tourisme et chargé de mission à l´Inventaire Général.

En partenariat avec la Marine nationale, une importante campagne de vues aériennes des fortifications de la presqu´île de Crozon a lieu en 1971. Les travaux menés par le service de l´Inventaire ont contribué à établir une typologie permettant l´identification rigoureuse de toute fortification, de l´enceinte urbaine à la batterie de côte.

L´architecture militaire de la Bretagne Sud a été abordée à plusieurs reprises notamment dans les travaux de recherches universitaires de Nicole Le Pourhiet Salat qui fut collaboratrice scientifique à la Commission Régionale de Bretagne de l´Inventaire Général. Son étude sur la Bretagne Sud réalisée entre 1972 et 1980 s´intéresse successivement au Sud Finistère : "Etude architecturale de la défense des côtes du Sud Finistère (de la pointe de Penmarc´h au Pouldu)" (1972) puis aux îles : "Etude de l´architecture défensive des îles bretonnes de l´Atlantique, Des origines à 1860 " (1980). L´inventaire topographique de Belle-Ile-en-Mer est consacré en grande partie à l´étude de l´architecture militaire sur l´ensemble des 53 kilomètres de côtes que compte l´île.

En novembre 1986, l´Inventaire de Bretagne procède à la reprographie de plans et relevés concernant les ouvrages de fortifications littorales de la presqu´île de Crozon et de la rade de Brest, l´opération n´est pas suivie d´étude.

Le 29 juin 1994, la Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique (COREPHAE) de Bretagne, chargée de proposer au préfet de région les mesures d´inscription sur l´inventaire supplémentaire des monuments historiques, examinait l´ensemble du système défensif de Belle-Ile-en-Mer (Depuis 1997, il s´agit de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites : CRPS). Cette proposition de protection exhaustive constituait une première en Bretagne. Il s´agissait en effet, de prendre en compte la globalité du témoignage unique constitué par les fortins, réduits, mur, etc. qui défendait Belle-Ile.

L´opération "Mon Patrimoine" intitulée : "Bastions de l´Atlantique : Fortifications des côtes du Morbihan du 16e siècle au 20e siècle" est organisée en juillet - août 1994. A cette occasion, plusieurs conférences, expositions et visites (sur près de 51 sites) sont organisées à Guidel (Fort du Loch), Damgan (Tour des Anglais), Groix, Lorient, Quiberon, Vannes, Belle-Ile etc.

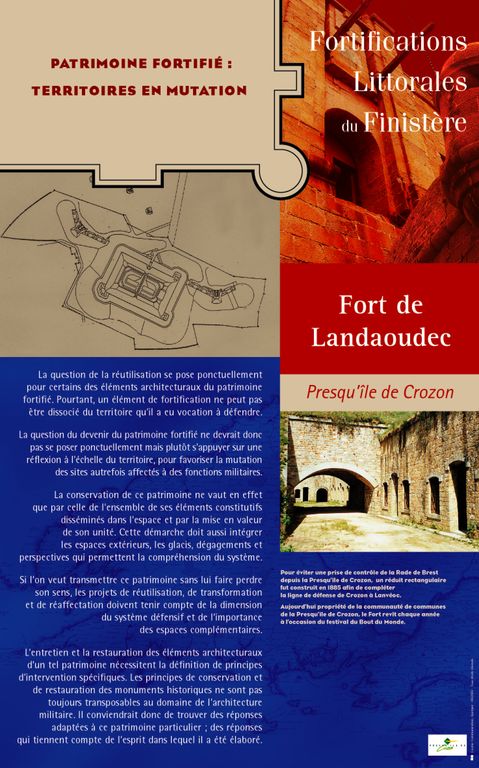

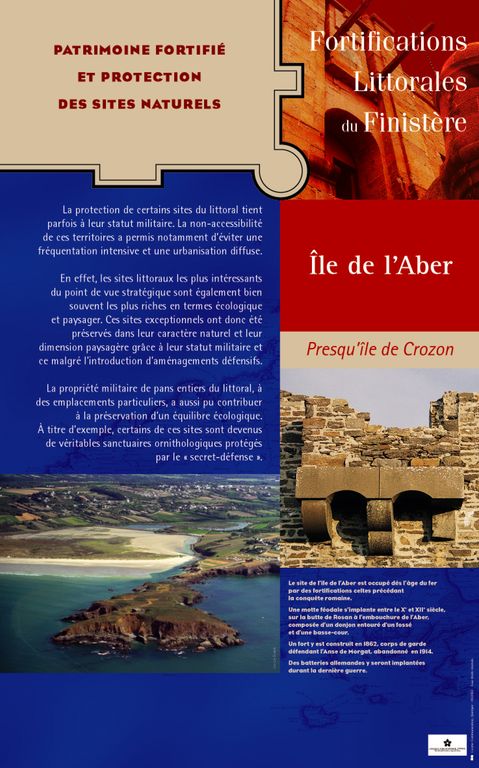

La même année, la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Conservation Régionale des Monuments Historiques accordait d´importants crédits d´étude à l´inventaire systématique du patrimoine fortifié. Ainsi, en 1994-1995, C. Garreta, B. Le Moen sous la direction de A. Marinos et sous la conduite méthodologique de la Direction du Patrimoine : "Mission Patrimoine et Villes" dressent "l´Inventaire du patrimoine militaire de la rade de Brest". Ils ont repéré 73 ensembles fortifiés de l´île de l´Aber, commune de Crozon, côté baie de Douarnenez à la pointe de l´Illien face à Ouessant.

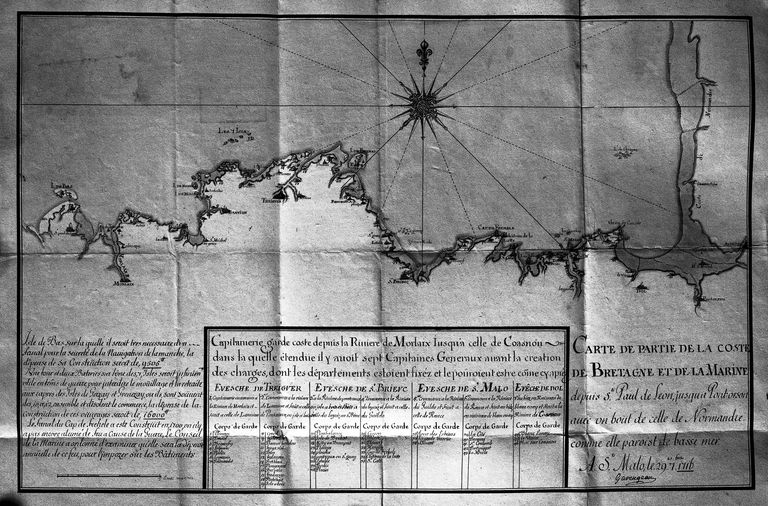

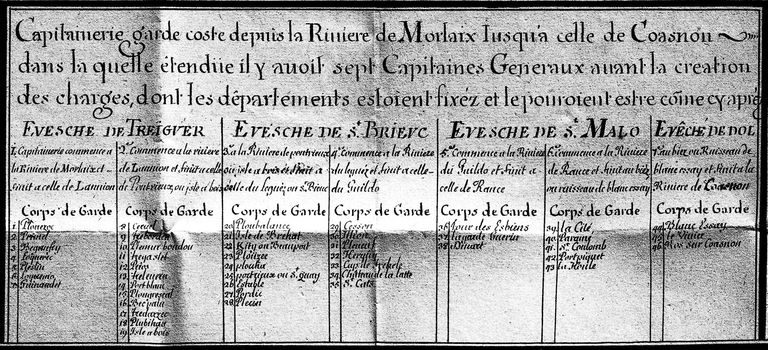

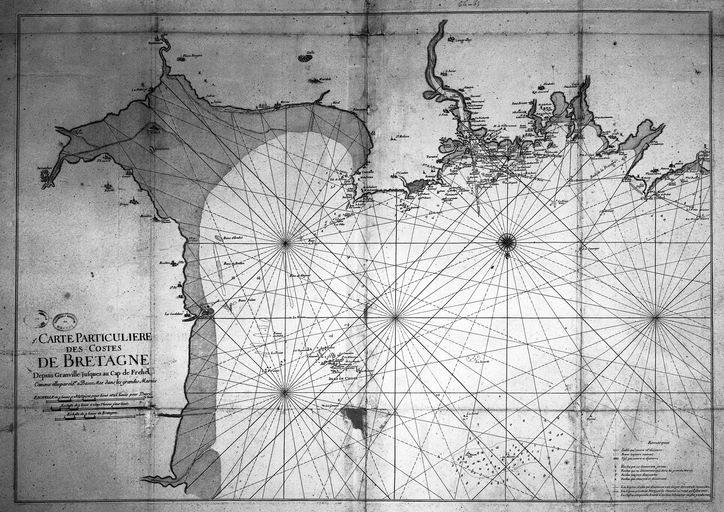

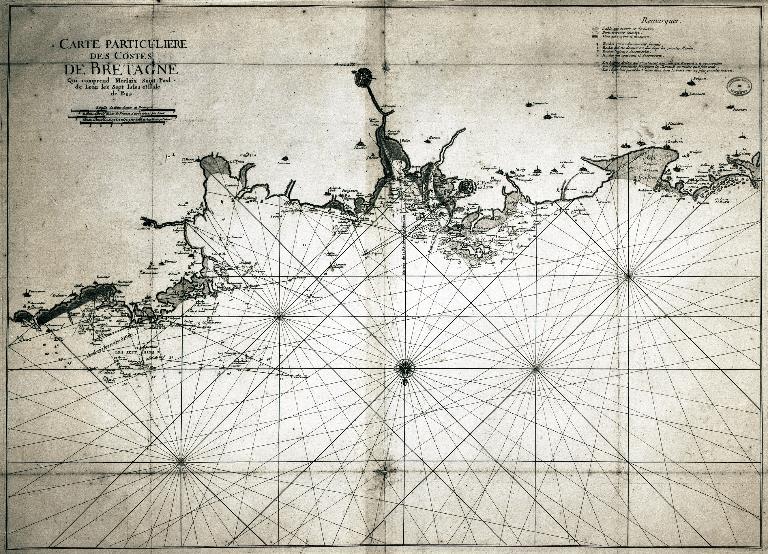

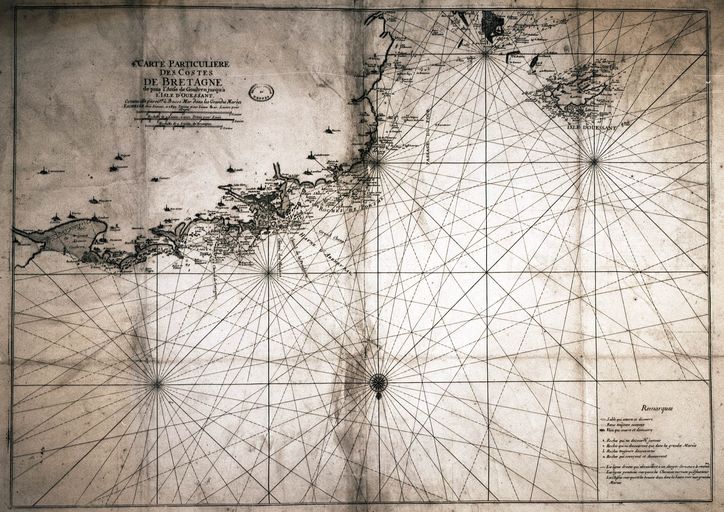

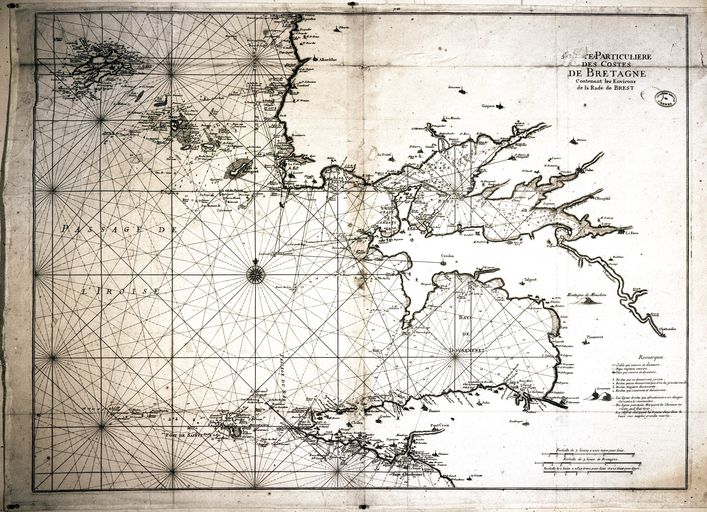

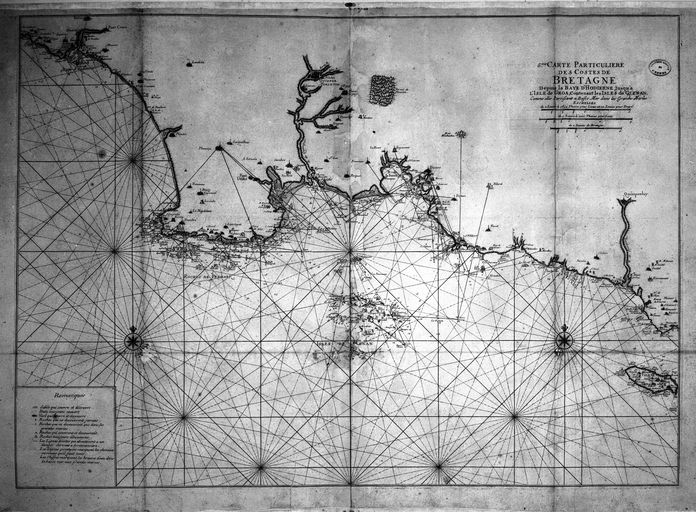

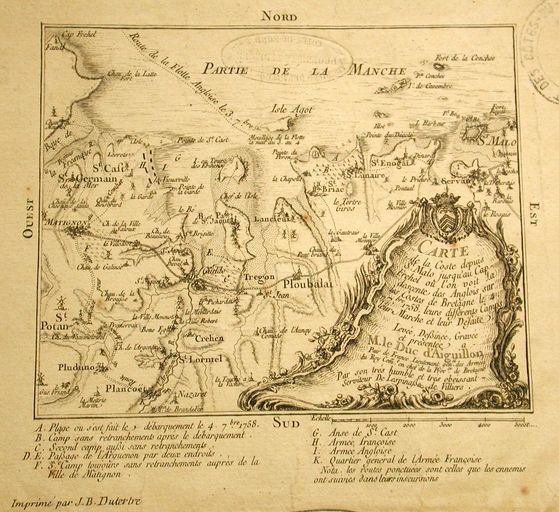

Dans le courant de l´année 1995, la Conservation Régionale des Monuments Historiques confie à Séverine Brigeard (Inventaire Ile-de-France) le soin de réaliser un inventaire exhaustif des fortifications de Bretagne à partir des sources archivistiques, principalement des cartes, conservées au château de Vincennes. En janvier 1996, Séverine Brigeard adresse son travail, soit sept séries de cartes auxquelles sont jointes les listes de batteries de côte à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ce travail de recherche, préalable à tout inventaire de terrain, était destiné à Philippe Truttmann. Mais l´inventaire des fortifications de Bretagne Nord fut "oublié" de 1996 à 2000 tandis que Philippe Truttmann collaborait à des missions d´Inventaire dans la région Alpes Provence Côte d´Azur. L´étude de Séverine Brigeard sort des réserves en décembre 2001 alors que nous avions réalisé le même travail quelques mois plus tôt.

En 1998, la Bretagne Sud a fait l´objet d´un ouvrage collectif rassemblant les principales fortifications du littoral, le secteur est donc pour l´Inventaire et pour l´Université déjà traité.

Après s´être intéressé à l´architecture religieuse, aux malouinières (1984), aux manoirs (1993), à l´orfèvrerie de Basse-Bretagne, au patrimoine balnéaire de la Côte d'Emeraude (Saint-Malo, Dinard) et au patrimoine industriel, l´Inventaire de Bretagne et la Conservation Régionale des Monuments Historiques avec le soutien du Conseil Général du Finistère reviennent sur le patrimoine fortifié, composante forte du patrimoine maritime.

En effet l´Inventaire des fortifications de Bretagne Nord : de Saint-Malo à la rade de Brest a souvent été "programmé" mais jamais réalisé. La protection de l´architecture militaire passe avant tout par la connaissance précise des éléments la composant. Une protection exhaustive du patrimoine défensif n´étant pas réaliste, la difficulté réside dans le choix des témoins les plus significatifs à retenir. L´exercice est délicat lorsque la place couvre des dizaines d´hectares ou lorsque la ligne de défense est de grande ampleur et se développe, de manière cohérente, sur plusieurs dizaines de kilomètres comme c´est le cas pour la rade de Brest, la presqu´île de Quiberon ou les rivages de Belle-Ile.

En parallèle (2000), la Société d´Aménagement du Finistère (S.A.F.I.) dans son "Plan départemental de valorisation et d´interprétation du Patrimoine militaire du Finistère, Diagnostic et Stratégie de Valorisation" conduite par Laurent Pesqueur tente de répondre à l´intérêt croissant du département du Finistère pour l´Architecture militaire avec la question sous-jacente du potentiel touristique de cette architecture. L´inventaire préliminaire compte plus de 400 sites relatifs au patrimoine militaire répartis sur 170 communes.

Faute d´inventaire exhaustif du patrimoine militaire, le ministère de la Défense a financé plusieurs ouvrages de photographie ; la photographie aérienne se prête particulièrement bien aux dimensions de l´architecture militaire. Forts du succès du "Patrimoine Industriel", les éditions Scala en collaboration avec la Direction de la mémoire du patrimoine et des archives du Ministère de la Défense ont publié en octobre 2002 "Patrimoine militaire". Le photographe Georges Fessy a été associé à François Dallemagne et Jean Mouly pour réaliser une campagne photographique inédite. Le parti pris a été d´illustrer les différentes périodes de construction de bâtiments militaires afin d´aider à comprendre l´évolution des techniques d´armement et de défense.

Dès leur introduction, les auteurs font un constat : "il n´existe pas aujourd´hui d'inventaire exhaustif du patrimoine militaire. Il ne s´agit pas, à l´évidence d´une simple liste domaniale des emprises détenues par tel ou tel propriétaire mais d´un état complet et précis, quantitatif et surtout qualitatif permettant d´évaluer ce patrimoine et de le valoriser. Quelques inventaires ont été effectués sur certaines parties du patrimoine et plus précisément sur les fortifications. Il faut souligner le travail remarquable effectué pour la connaissance de la fortification Séré de Rivières et Maginot par Philippe Truttmann, auteur d´ouvrages complets et cohérents sur ces deux systèmes fortifiés. On ne saurait négliger non plus quelques travaux réalisés par des chercheurs attirés par l´architecture militaire comme Paul Virilio ou par des associations de mise en valeur de certains ouvrages comme à Briançon ou en Ubaye. On peut citer aussi l´inventaire des fortifications de l´Ile-de-france de 1792 à 1942 réalisé par Martin Barros sur des bases scientifiques à partir des sources documentaires des archives et de visites in situ. Cette méthode de recensement et d´analyse, qui constitue une bonne base de départ pour des recherches pluridisciplinaires, devrait être étendue à l´ensemble des régions françaises et elle devrait être placée sous le contrôle et l'autorité conjointes des Ministères de la Culture et de la Défense. Mais il manque aujourd´hui un pilote pour coordonner et diriger cet inventaire et un outil de travail".

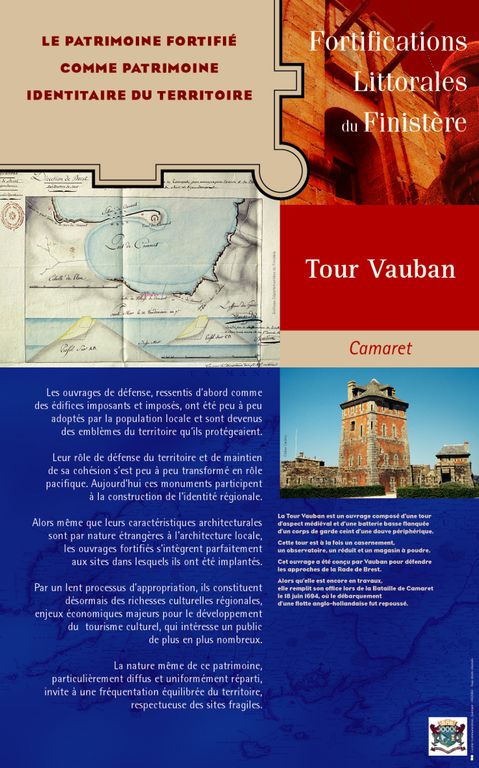

Pour Max Polonovski (conservateur du patrimoine chargé du musée des Plans-reliefs), "l´inventaire des architectures militaires à l´échelle nationale n´a jusqu´à présent jamais été envisagé sous l´angle patrimonial. [...] L´inventaire historique de ce patrimoine et la bonne connaissance de son état sanitaire doivent être accompagnés d´une analyse des différentes causes de dégradation et de vétusté en fonction des époques de construction, des matériaux employés, des régions, et des facteurs climatiques. La confrontation d´expériences pratiques dans le domaine de la conservation et de la restauration devrait montrer les voies d´une sauvegarde avec des moyens raisonnables de ce vaste patrimoine. Elle devrait aussi nous permettre de sortir de ce faux débat consistant à devoir effectuer des choix dans les édifices à sauver sous prétexte de la limitation des crédits disponibles à leur restauration. Des réponses adaptées à ce patrimoine particulier, en tenant compte de l´esprit dans lequel il a été conçu, doivent nous permettre d´en assurer le maintien global, d´autant plus que c´est certainement par son caractère répétitif et normalisé, par son ampleur et sa place dans le paysage, qu´il mérite d´être conservé dans son ensemble".

Inventaire systématique et base de données, une collaboration avec le Service Régional de l´Inventaire

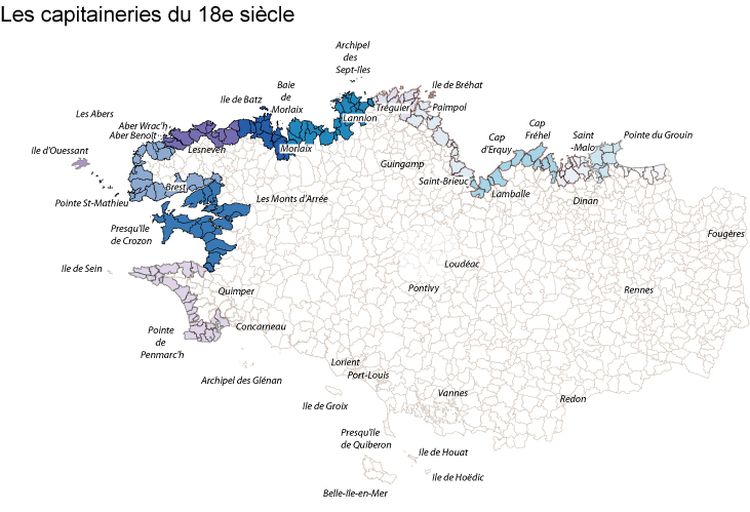

Notre étude concerne le secteur littoral de Bretagne Nord et particulièrement la portion de littoral comprise entre Locquirec et la pointe du Raz, correspondant aux capitaineries de Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Aber-Wrach, Brest, Crozon et Douarnenez. Elle s´inscrit en complément de l´étude conduite sur les fortifications du littoral de Bretagne Sud.

L´étude thématique des fortifications littorales vise trois objectifs complémentaires, assignés par les partenaires de l´opération : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (services de l´Inventaire général et des Monuments historiques) et Conseil général du Finistère :

- le recensement exhaustif ou collecte d´informations inédites sur le patrimoine fortifié,

- la protection des ensembles fortifiés les plus remarquables,

- l´évaluation du potentiel touristique que représente cette typologie d´édifices.

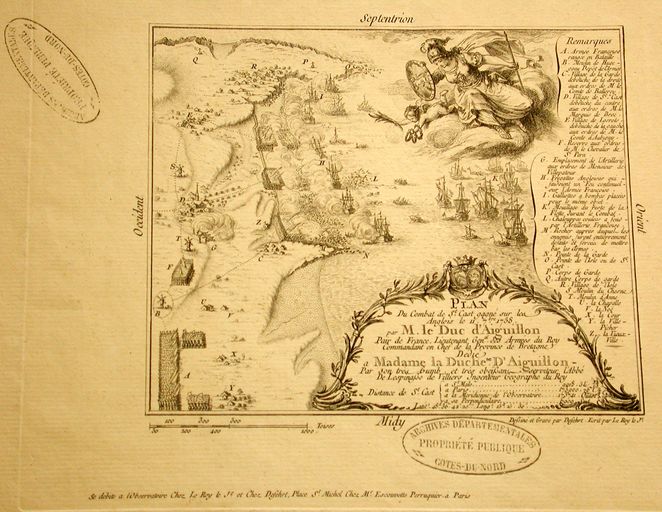

Ce recensement thématique, même s´il vise l´ensemble des éléments que recouvre la thématique, s´il touche un domaine encore vierge de toute approche globale et s´il porte sur un vaste territoire et sur de grands nombres, ce que permet le système de collecte et de traitement automatisé des données sur lequel il s´appuie, va au-delà du simple état des lieux. A la manière du recensement du patrimoine industriel, il associe le recensement et l´étude proprement dite. Il comprend une phase de dénombrement des oeuvres issue de la consultation des sources et des documents iconographiques, préalable à la localisation et à l´identification in situ des ensembles fortifiés et de leurs parties constituantes. De plus, la fortification est étroitement associée à ses corrélats que sont l´artillerie (portée, distance par rapport à un but marin), la cartographie (représentation de l´espace littoral) et la topographie.

L´enquête de terrain confirme ou précise la localisation et l´identification des ensembles fortifiés et de leurs parties constituantes. La collecte et la mise en forme des données sont concomitantes et s´appliquent à toutes les œuvres (ensembles, parties constituantes de ces ensembles, individus isolés). Elles sont réalisées grâce au dossier électronique dont le système développé de liens est particulièrement mis à profit. Aux notices sont associées des illustrations, photographies numériques prises par le chercheur au moment de l'enquête.

Les données regroupées par "famille" dans des dossiers collectifs permettront une analyse chrono-typologique des ouvrages. L´étude et l´évaluation patrimoniale peuvent commencer dès lors que l´inventaire est réalisé sur un ensemble fortifié. Bien sûr, les conclusions générales devront attendre la fin de l´Inventaire.

Après la phase d´enquête, les édifices et ensembles fortifiés documentés sont géoréférencés (Système d´Information Géographique) sur différents fonds graphiques préalablement numérisés et calés (Orthophotographies littorales). Parce que ce dossier électronique est compatible avec le système documentaire développé par l´Inventaire général, les notices ont vocation à alimenter les bases de données Mérimée et Palissy du Ministère de la Culture.

En 2011, ce travail de recherche a donné lieu à une publication de la Région Bretagne intitulée : "Les fortifications de la rade de Brest, défense d'une ville-arsenal" (Rennes, éd. Presses Universitaires de Rennes, coll. Cahier du patrimoine, juin 2011, 394 p.).

Prix de l'Association Vauban (2012).

Médaille de l’Académie de Marine (octobre 2012)

Prix histoire de l’Association des Écrivains Bretons, 2ème finaliste (octobre 2012).

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.