La nef

Le parti initial est conservé pour l’essentiel sur le côté sud, qui présente encore son collatéral d’origine dont chaque travée est marquée par un arc-diaphragme en tiers-point faisant la jonction entre les murs gouttereaux et le vaisseau principal. Ces arcs constitués de deux rouleaux à large chanfrein, se croisent avec les arcades de la nef, dont la mouluration plus riche est composée de tores à listels alternant avec de larges redents simplement chanfreinés. Le croisement de ces arcs, presque exagéré, est parfaitement visible au niveau de toutes les piles du collatéral sud à l’exception de celle de l’arc-diaphragme séparant la nef du chœur où une colonnette flanquante reçoit l’arc transversal. En revanche, du côté de l’ancien collatéral nord, les traces de ces croisements ne se retrouvent qu’à partir des piles du chœur. Cette différence tendrait à prouver que l’on a d’abord commencé l’édification de la nouvelle chapelle par le côté nord du bas de la nef, vers 1420-1430, l’idée d’arcs transversaux formant comme des arcs-boutants intérieurs n’intervenant qu’à partir de l’édification du côté sud. Ce principe du croisement des arcs se retrouve dans le déambulatoire de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, après 1435. Il faut également remarquer que ce nouveau parti architectural est connexe à l’édification du porche sud : le revers de ce dernier présente un massif de maçonnerie en pierre de taille qui inclut dans ses lits les tambours des colonnes engagées de la retombée des arcs transversaux.

Le parti d’élévation de cette nouvelle chapelle, en particulier le principe de bases carrées disposées en diagonale et servant de socle à des piles cruciformes faisant alterner colonnes et larges pans convexes, peut être compris comme une version simplifiée et schématique des piles du déambulatoire de Saint-Pol-de-Léon. L’absence de voûtes sur les collatéraux de La Martyre, permettant l’économie des colonnettes intermédiaires, le talutage en glacis des bases y est plus flagrant et fait d’autant ressortir la recherche plastique des bases. Au lieu du modèle “ en flacon ” déjà employé dans la métropole léonarde, c’est une version épurée qui n’en retient ici que l’épannelage*, mettant d’autant mieux en valeur la recherche sur les prismes imbriqués. Le traitement des chapiteaux est lui aussi adapté à cette configuration particulière. Au lieu de chapiteaux séparés, les piles sont ici coiffées d’un chapiteau unique continu qui surplombe également les pans concaves de la pile, ne reçoit rien dans cette partie, créant ainsi un effet plastique dynamique tout à fait original. L’épannelage* à profil accentué des chapiteaux n’est pas moins remarquable. Les deux tiers inférieurs très évasés se terminant par une sorte de bourrelet qui revient sous le tailloir, présent aussi à la cathédrale de Saint-Pol, sont ici comme caricaturés. Les larges feuillages souples, stylisés à l’extrême qui se retrouvent sur les chapiteaux du porche sud, rappellent ceux des arcades de la tour de Locronan, édifiée à partir de 1424.

Le chœur

Le passage entre la nef et le chœur est marqué par un grand arc-diaphragme, dont la sculpture des chapiteaux du côté sud n’a pas été complètement achevée. Ce chœur dont, en toute logique, l’architecture est plus riche que celle de la nef, a longtemps passé pour ne pas appartenir à la même campagne de construction que cette dernière. En réalité, il n’en est rien et cette hiérarchie est tout à fait habituelle dans l’architecture gothique bretonne. Au-delà de cette arcade, les piles du chœur sont édifiées sur la base d’un carré à pans coupés disposé en diagonale et flanqué de colonnettes en délit baguées à mi-hauteur. L’ensemble, faces obliques et demi-colonnes, est couronné d’un unique chapiteau monolithe à corbeille continue, renflée et ornée de feuillage au-dessus des colonnes, en simple méplat sur les pans coupés. Les bagues ornant les piles, loin d’être purement décoratives, servent également à maintenir solidaires avec le noyau des piles les colonnettes appliquées en délit. Cette mise en œuvre, rare et probablement unique dans un édifice breton, puise sans doute son inspiration dans les très nombreux exemples anglais des XIIIe et XIVe siècles.

Le chancel de kersantite

Le chancel de La Martyre figure parmi les trois exemples conservés en Bretagne de clôture de chœur gothique en pierre, avec celles du Folgoët et de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon. Son tracé, qui vient légèrement en avant des arcades de la deuxième travée du chœur, ménageait un passage transversal entre l’extrémité de la nef, marquée par un grand arc-diaphragme, sans doute alors fermé par une autre clôture ou un jubé en bois, et le sanctuaire lui-même délimité par cette clôture. La petite porte ouverte à ce niveau dans le bas-côté sud, d’un style parfaitement semblable à celles du porche sud, devait permettre au clergé et aux privilégiés d’avoir un accès direct dans la zone du sanctuaire, en passant par-delà une autre clôture actuellement disparue qui séparait la nef du chœur. Cette première travée du chœur fonctionnait alors comme une sorte de circulation transversale, à l’instar d’une croisée de transept, reprenant en cela dans des proportions beaucoup plus modestes les dispositions anciennes de la cathédrale de Saint-Pol. Cette double fermeture du chœur, qui n’est plus visible aujourd’hui, explique sans doute que l’arcade de la dernière travée du chœur soit maintenue libre, disposition que l’on retrouve également dans la clôture de chœur du Folgoët. Le style du chancel, probablement aussi inspiré du modèle saint-politain, constitue toutefois une réalisation originale et remarquable. En partie basse, les colonnettes cylindriques et minces ont leur section inférieure curieusement élargie en profil ondoyant pour venir s’adapter sur les bases en flacon émergeant de chaque côté du chaperon. À leur sommet, de délicats feuillages sculptés forment encorbellement à l’extérieur et à l’intérieur pour soutenir l’arcature de couronnement. Cette solution a l’avantage de concilier la solidité et l’élégance de la claire-voie.

Ordonnance extérieure

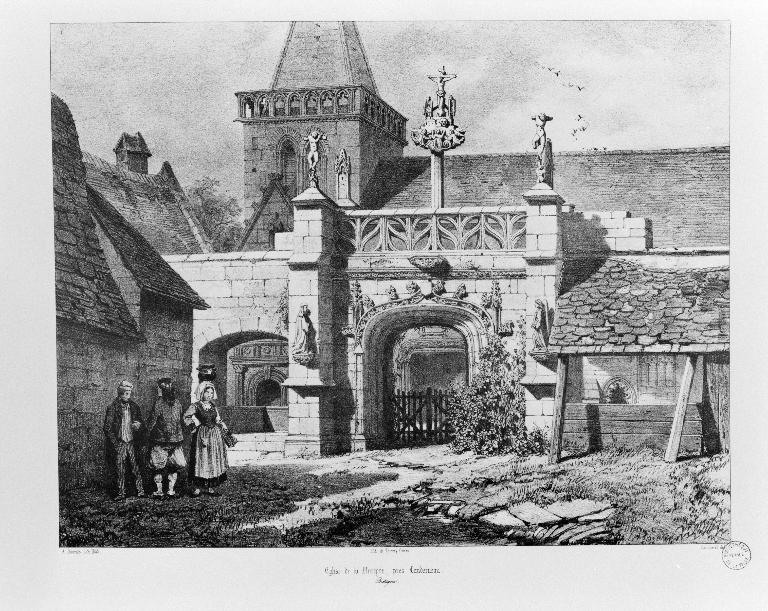

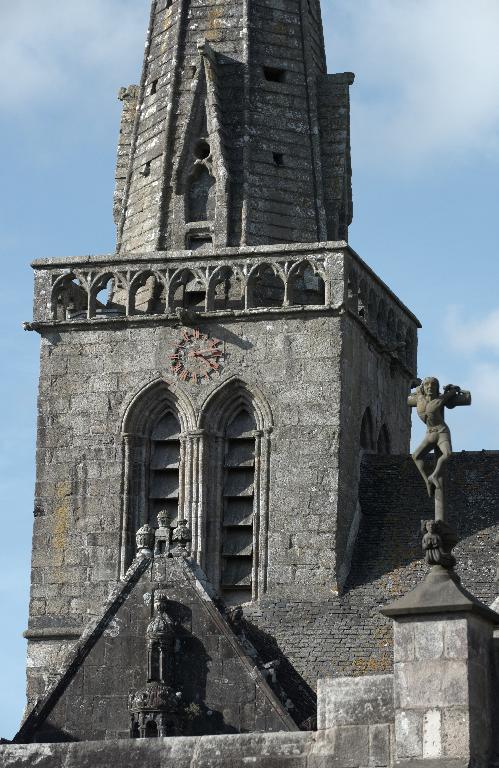

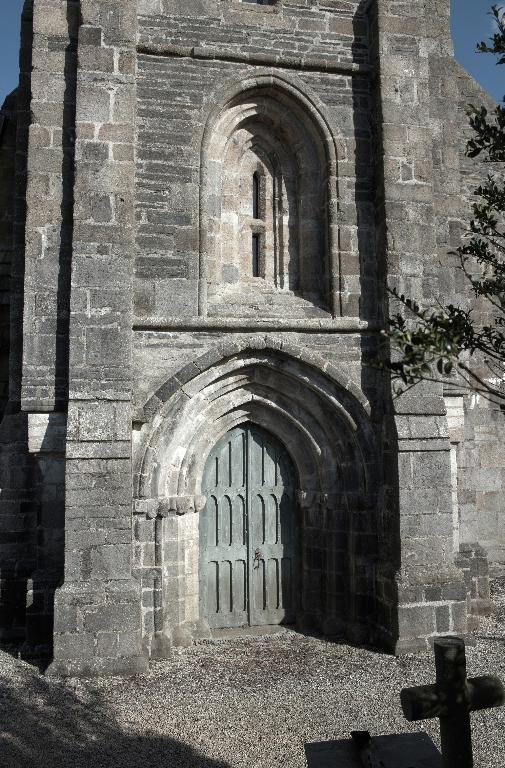

La tour-porche La tour-porche, qui présente encore quelques caractères du gothique du XIIIe siècle, fut probablement construite au début du XIVe siècle. Son portail ouest, en tiers-point et sans tympan, présente des voussoirs alternés à cavets, larges redents et tores qui semblent effectivement plutôt se rattacher au XIVe siècle, surtout si on le compare au portail percé au pied de la tour sud de la cathédrale de Saint-Pol qui, avec ses bases à galettes et ses chapiteaux à crochets, est bien du XIIIe siècle. Les étonnantes têtes qui remplacent les chapiteaux rappellent des formes beaucoup plus anciennes empruntées à l’époque romane et font peut-être référence à l’édifice antérieur devant lequel on vint plaquer cette tour. Le reste de l’élévation est homogène. Au-dessus du portail, une baie unique, étroite mais largement ébrasée, éclaire l’intérieur du porche et, très indirectement, la nef à travers l’arcade d’entrée, beaucoup plus haute que la porte ouest. Ce principe, qui sera repris dans de nombreuses églises bretonnes des XVe et XVIe siècles, est ici employé à une date précoce. Au-dessus, un étage intermédiaire éclairé sur ses quatre faces par quatre petites baies simplement chanfreinées, devait correspondre à celui du sonneur de cloches, la petite baie murée actuellement du côté de la nef lui permettant de suivre les offices. Au-dessus, la chambre des cloches est ouverte sur ses quatre faces par des baies géminées à colonnettes et redents à minces chanfreins. Le peu d’évasement de leurs chapiteaux, au demeurant frustes et usés, ainsi que la présence de réglets sur les colonnettes situent cet étage, ainsi que la balustrade de couronnement et la flèche vers la fin du XIVe ou le début du XVe siècle. Enfin la flèche unique, simplement posée sur la plate-forme sommitale sans être cantonnée de clochetons, rappelle, beaucoup plus que les flèches des tours de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon, celles du Trégor. Cette tour-porche devait ouvrir sur une nef sensiblement plus étroite et plus basse que l’actuelle, peut-être l’ancienne chapelle romane sur laquelle on ne sait rien, comme l’indiquent les deux fenêtres de la face est de la tour, occultées aux deux tiers par le toit de la nef.

Le porche sud

Le porche sud construit en même temps que la deuxième travée de la nef, comme l’indique son revers parfaitement liaisonné avec les arcs-diaphragmes des bas-côtés, le porche sud est entièrement construit en kersantite*. L’emploi de ce matériau, particulièrement adapté à la sculpture, de même que le style de son décor et son iconographie, le rapprochent du grand atelier léonard du Folgoët. Ses contreforts obliques ornés d’une succession de niches sont remarquables. La statuaire qui devait orner ces seize niches n’a pas complètement disparu, mais a été remployée et dispersée à une époque indéterminée sur différentes parties de l’édifice : on retrouve en effet, répartie entre les contreforts du chevet et à l’intérieur de l’église, au droit des piles de la nef, une série de douze statuettes en kersantite*, dont le style et les proportions correspondent parfaitement aux niches aujourd’hui vides du porche. L’arc d’entrée appareillé en forme de linteau à retours en quart de cercle, reprend une forme employée dès les années 1430 sur le portail sud de Quimper. À l’intérieur, les ébrasements de l’entrée sont ornées de multiples colonnettes, de grosseur variée, dont les chapiteaux à souples feuillages et les bases en flacons surmontées d’une doucine saillante d’une exécution parfaite sont caractéristiques des années 1450-1460. Des réglets rehaussent les tores des croisées d’ogives et les colonnettes correspondantes. Le type des arcs plein-cintre des portes jumelées, ourlés d’un feston d’arcs trilobés, empruntés au modèle du Folgoët, se retrouve plus loin identique sur la petite porte sud qui ouvre sur le début du chœur. Dans le tympan, presque entièrement bûchées, figurent à dextre les armes de Rohan, à sénestre celles de Léon, rappel du mariage qui, en 1343, apporta une partie de la vicomté de Léon dans la maison de Rohan. La statue de la Vierge à l’Enfant du trumeau et celles des Apôtres dans les niches latérales datent du XVIe siècle.

Sur la face extérieure, les principaux épisodes du cycle de la Nativité, sculptés sur les ébrasements de la face extérieure, accompagnent dans le tympan une Vierge couchée dite parturiente, encensée par des anges, qu’il faut mettre en relation avec celle du portail ouest du Folgoët, et au sommet du pignon, la scène du Couronnement de Marie. Dans les voussures du portail, de petits personnages masculins ou féminins, en robe, présentent des écus, autrefois armoriés, parmi lesquels se reconnaît encore, à gauche, celui au fermail des Kersauzon.

Le chevet de 1530

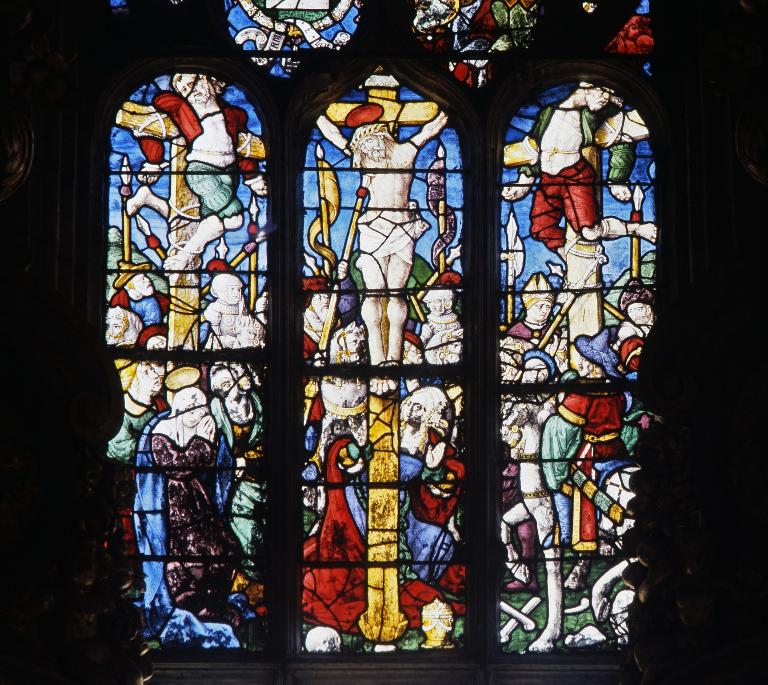

Le chevet de 1530 Vers 1530, le chevet de l’église est reconstruit sur le modèle à pans et pignons multiples dit “ Beaumanoir ”, selon une mode nouvelle venue du Trégor et qui se répand rapidement durant le premier quart du XVIe siècle dans tout l’Ouest de la Bretagne. Cette transformation est consacrée par l’installation après 1535 de trois superbes vitraux, illustrant le cycle de la Passion, d’après des cartons du graveur anversois Jost de Negcker, dans lesquels figurent au premier plan les donateurs René de Rohan et son épouse Isabeau d’Albret. Dans l’allège de la fenêtre centrale, une petite baie située au niveau du regard des pèlerins devait permettre d’entrevoir de l’extérieur, derrière le maître-autel, un reliquaire, disposition que l’on retrouve un demi-siècle plus tôt au chevet de Saint-Jean-du-Doigt.

À l’extérieur, des pierres d’attente de part et d’autre de l’arête qui monte à partir de la base des fenêtres montrent que l’exécution des pinacles ornementaux n’a pas été réalisée. Pour remédier à cet inachèvement, on a installé sur le départ des pinacles supérieurs, ainsi qu’au sommet des pignons, des statuettes provenant des contreforts du porche sud. Il faut sans doute situer à la même époque la construction contre la dernière travée du chœur au sud, d’une chapelle seigneuriale détruite en 1801. Il en subsiste toutefois, dans le mur du collatéral sud, l’ancienne porte d’accès, surmontée des armes de Rohan bûchées, de part et d’autre de la travée, les départs de l’arcade de cette chapelle, ainsi que l’amorce de la plinthe moulurée d’une clôture basse.

Photographe à l'Inventaire