L’île Guénioc, située à 2 kms de la côte de Landéda, est la plus éloignée de l’archipel se rattachant à la presqu’île Sainte Marguerite. Entourée par les rochers, l’île mesure 300 m de long et 200 m de large pour une superficie de 4 hectares.

Les premières occupations identifiées sur l’île datent de 12 000 av. J.-C. ce qui correspond à la dernière période glaciaire lorsque la Manche n’existait pas. Depuis, un réchauffement climatique lent et oscillant a fait monter le niveau marin. Guénioc était donc une colline surplombant un plateau rattaché au continent, comme toutes les îles voisines. Elle était longée à l’ouest par une rivière dans la continuité de l’Aber Benoît. La distance entre la colline de Guénioc et la mer a énormément fluctué. Au début du Mésolithique, elle était distante du littoral d’environ 4 km, tandis qu’au Néolithique la colline se trouvait à l’embouchure de l’Aber Benoît, et était directement bordée par la mer à l’ouest. Il est difficile de savoir précisément quand l’île a été rendue inaccessible. Toutefois on estime qu’à l’époque gauloise, durant les derniers siècles avant notre ère, l’île existait mais restait très largement accessible à marée basse.

La nécropole de Guénioc :

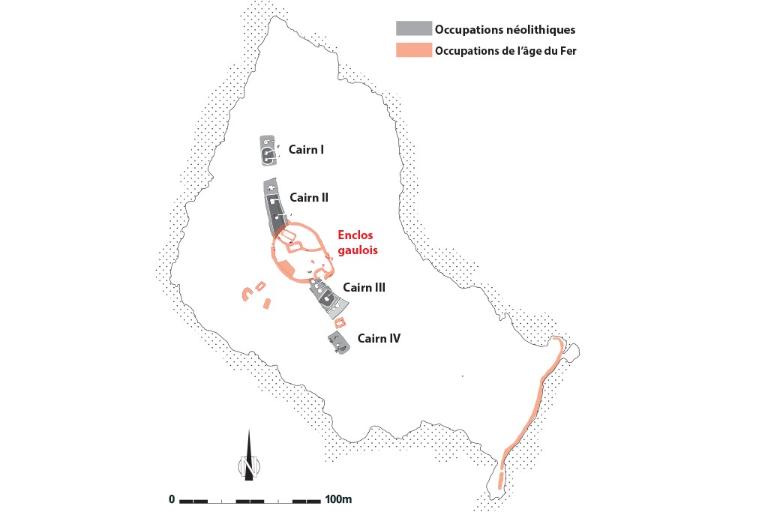

Guénioc a quatre cairns alignés sur une crête avec leur façade principale orientée vers l’est. Le cairn I est le mieux conservé avec des parois entièrement en pierre sèche montant à plus de 2 m de haut. Ses trois chambres circulaires étaient couvertes par des voûtes en encorbellement, similaires à celles des cabanes en pierre sèche actuelles. Malheureusement, les fouilles n’ont concerné que les tombes et peu l’architecture externe. La relecture des parois a montré que le cairn avait été agrandi vers le nord avec l’ajout d’un dolmen. Toutefois, on ne connait pas la forme extérieure du premier cairn et de son agrandissement. À l’opposé de la nécropole, le cairn IV est également méconnu car il a été laissé comme réserve archéologique par P.-R. Giot. Une de ses façades a été dégagée montrant une forme générale quadrangulaire. On estime que ce cairn devait contenir trois dolmens. Une des chambres identifiables aujourd’hui est la seule de la nécropole à avoir une grande table pour la recouvrir.

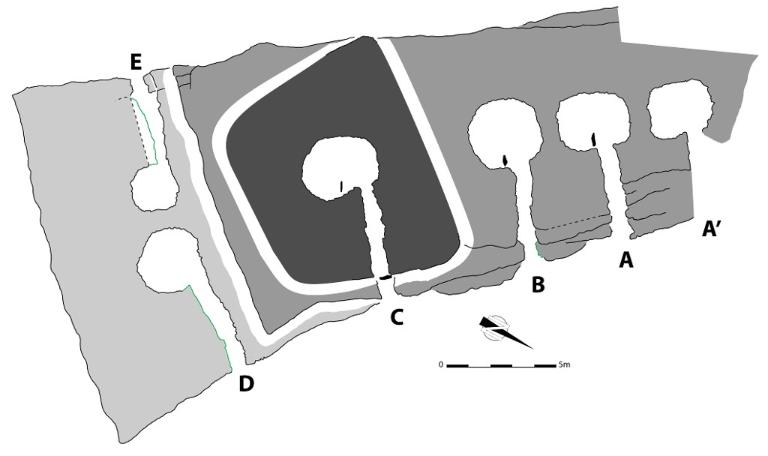

Le cairn II est long de 45 m environ, mais son extrémité sud a été tronquée pour y bâtir un enclos gaulois à l’aide des pierres du monument précédent. Son extrémité nord n’ayant pas été intégralement dégagée, on estime que la forme générale du cairn est quadrangulaire. Trois dolmens à couloir (IIA, IIB, IIC) prennent place à l’intérieur. La chambre de celui le plus nord (IIA) a une forme originale avec un plan hybride rectangulaire et en demi-cercle. Les deux autres dolmens (IIB, IIC) se ressemblent avec des chambres rectangulaires et un plan général en forme de « q ». Leur chambre devait être couverte par une voute en encorbellement. Les différences entre l’architecture de ces dolmens et celui au nord laissent supposer que ce dernier résulte d’un agrandissement apporté au cairn. Par contre, toutes les chambres ont un point commun, leurs parois sont délimitées par de pierres dressées nommées orthostates. La chambre centrale IIB possède sur son orthostate du fond des gravures qui datent du Néolithique. De premières formes avaient été identifiées par P.-R. Giot. Une nouvelle étude menée en 2017 par Serge Cassen a démontré que la plupart d’entre elles étaient finalement naturelles, tout en confirmant la présence de gravure en forme de méandres et de bateaux.

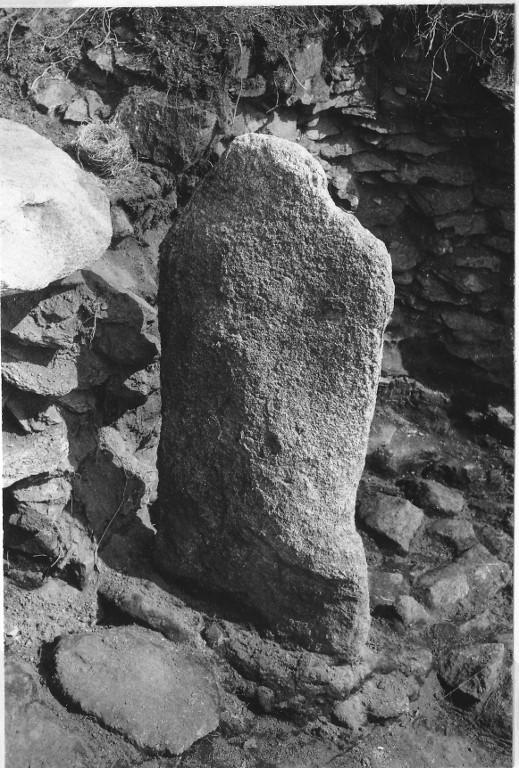

P.-R. Giot s’est particulièrement concentré sur la fouille du cairn III, qui est donc le mieux documenté. Il possède 6 dolmens (IIIA’, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE). Sa forme générale est trapézoïdale avec une longueur estimée de 40 m. En effet, son extrémité nord a également été entamée par l’enclos gaulois. Cette forme correspond au dernier état d’un monument qui possède trois grandes phases de construction. La première a été l’édification d’un cairn quadrangulaire de 10 m de côté environ entourant le plus grand dolmen (IIIC). Plus tard, le monument a été agrandi en y ajoutant trois dolmens au nord (IIIA’, IIIA, IIIB). Pour finir, une extension avec deux dolmens tête-bêche a été ajoutée au sud (IIID, IIIE). La morphologie générale du cairn a également été modifiée passant de rectangulaire de 30 m de long à trapézoïdale et tendant vers le gigantisme. Les chambres du cairn III sont toutes construites uniquement en pierre sèche et couvertes par une voûte en encorbellement. Toutefois, celles des deux premières phases ont une ornementation particulière : une stèle de forme humaine est dressée dans celles-ci au sud du débouché du couloir.

L’architecture des dolmens de Guénioc montre tout le panel de formes ou de moyens de constructions ayant existé en Bretagne :

- Des chambres circulaires entièrement en pierre sèche couvertes par une voûte en encorbellement,

- Des chambres quadrangulaires avec des parois formées de pierres dressées aussi en encorbellement,

- Et la chambre du cairn IV quadrangulaire avec orthostates mais couverte par une grande dalle.

L'architecture n'est donc pas homogène dans la nécropole. Chaque cairn présente un type de dolmen particulier qui se retrouve sur d’autres sites bretons. Une telle diversité dans un seul site est unique dans l'ouest de la France.

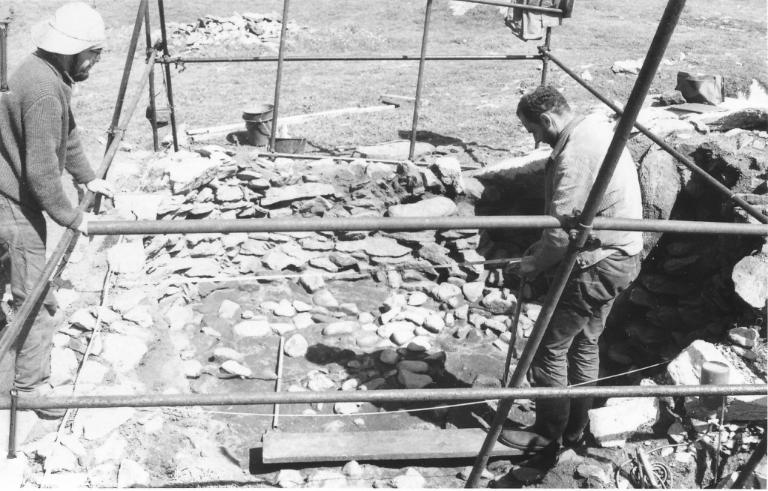

Les travaux actuels sur les architectures mégalithiques en Bretagne montrent qu’elles sont aussi complexes que les cathédrales et nécessitent les mêmes méthodes d’étude du bâti. L’étude de ces différents aménagements complexes, comme ceux de Guénioc, démontre que les bâtisseurs avaient une grande maîtrise technique du bâti, assurant notamment la pérennité du site. Les archéologues pensent donc que les bâtisseurs de mégalithes étaient spécialisés. De plus, les mêmes techniques de construction ont été retrouvées entre la nécropole de Guénioc et le cairn de Barnenez, distants de 60 km. Les mêmes bâtisseurs ont donc dû œuvrer à ces ouvrages, démontrant leur mobilité.

L’Enclos gaulois

À la fin du IIe siècle av. J.-C. ou au cours du Ier siècle av. J.-C., les Gaulois s’installent sur la colline de Guénioc. Ils construisent au sommet un enclos circulaire avec les pierres des cairns qu’ils ont prélevées. De même, la plupart des dolmens des cairns sont réutilisés comme lieu de stockage. Le couloir du dolmen IIA a même accueilli la sépulture d’une jeune femme parée d’anneaux de cheville. Deux entrées permettent de pénétrer dans l’enclos. La gestion de l’espace au sein de l’enclos est méconnue. Il est divisé en deux parties séparées par une paroi. Un bâtiment est présent de chaque côté et un 3e est intégré dans la paroi séparatrice. Au contraire du Néolithique où la colline était un lieu dédié aux morts, les Gaulois en font un lieu de vie où plusieurs artisanats ont été identifiés. L’extérieur de l’enclos était également occupé avec d’autres bâtiments et des traces d’araire montrant l’utilisation des terres autour pour l’agriculture.

Pour séparer et protéger ce lieu de vie, les Gaulois ont édifié un rempart en pierre sèche à plus de 100 m de l’enclos. Conservé aujourd’hui principalement au sud-est, il devait entourer toute la colline. Cette fortification jouait avec la barrière naturelle de la mer, mais également l’estran qui séparait au sud et à l’est cet espace privilégié du continent lors des grandes marées.

Fouilles archéologiques

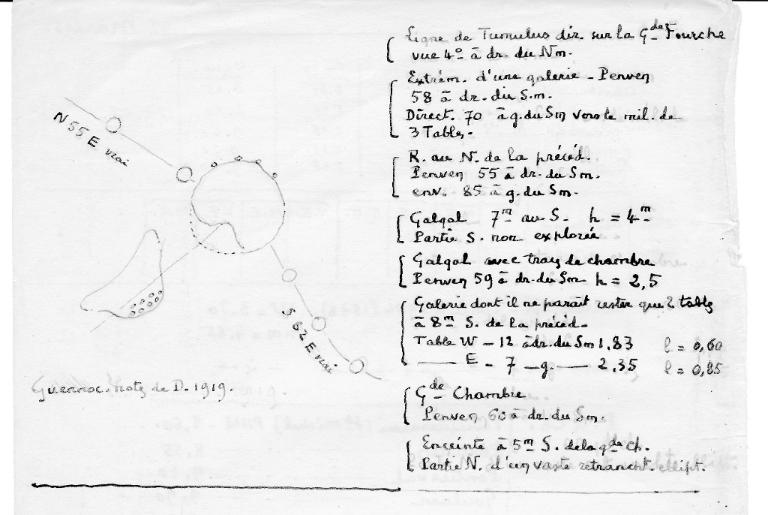

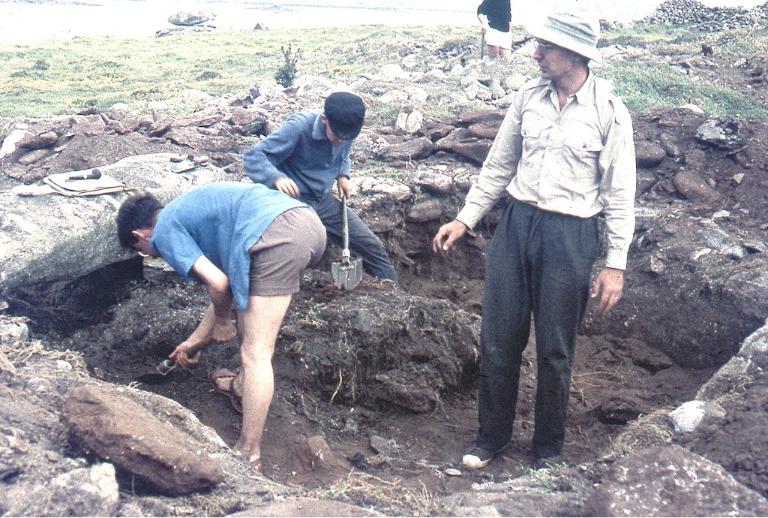

Les premières mentions des vestiges archéologiques de l’ile Guénioc datent de 1891, mais les premiers relevés et dessins sont du commandant Devoir qui visite le site en 1919. En 1953, une combustion lente sur l’île laisse apparaître le site archéologique, ce qui alerte l’archéologue Pierre-Roland Giot qui souhaite y entamer un programme de recherche. Durant douze ans de 1960 à 1972, P.-R. Giot, accompagné de son équipe, dégage les architectures présentes sur l’île. Ils mettent au jour de nombreux artefacts comme des morceaux de vases, des perles, des pointes de flèche ou encore des haches polies pour le Néolithique. Ils trouvent aussi des éléments en métal, des meules, des coquillages marins et ossements d’animaux qui ont été consommés pour l’occupation gauloise de l’île. L’équipe de fouille s’installait durant un mois chaque été sur l’île. Parallèlement aux fouilles, l’équipe a réalisé des travaux de restauration qui ont assuré la pérennité du site.

De nouveaux travaux archéologiques dirigés par Florian Cousseau ont été menés en 2017 sur les vestiges de l’île. Une équipe de bénévoles de Landéda et des environs ont participé à une grande opération de nettoyage des murs qui avaient été mis en évidence lors des fouilles de P.-R. Giot. Ainsi, les architectures conservées étaient de nouveau accessibles afin que l’ensemble soit numérisé en 3D puis étudié avec de nouvelles méthodes d’analyse. L’objectif était de mettre à jour les connaissances du site archéologique 50 ans après les fouilles de P.-R. Giot. La numérisation 3D de l’ensemble de l’île permet d’avoir accès au site archéologique à distance pour son étude ou sa présentation au public.

Ces travaux ont permis la réalisation d’une visite virtuelle de l’île, réalisée par l’archéologue Florian Cousseau : https://sketchfab.com/3d-models/necropole-ile-guenioc-2020-e176fdc27bf5470bb9f05b956a919428

Commune de Landéda