Introduction

L'accès

L'arrivée au manoir se fait souvent par une ou plusieurs allées cavalières a forte valeur symbolique. Cette avenue bordée d'arbres est parfois marquée à sa naissance au niveau du chemin par un portail symbolique fait de piliers, voire une croix ou un calvaire, pour annoncer la propriété.

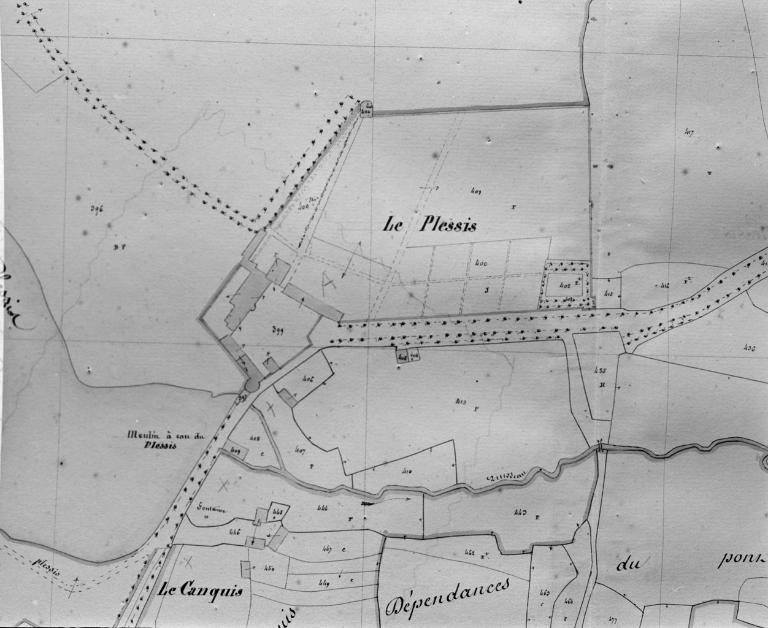

Au Plessis Josso à Theix ou à Goaz Ru à Lanvellec les avenues convergeant vers le manoir sont clairement visibles en vue aérienne ou sur les cadastres anciens.

Le portail monumental

Le portail monumental, qu'il soit simple ou très orné, marque l'arrivée dans l'enceinte du manoir et affiche dès l'extérieur le rang de la maison seigneuriale par la mise en évidence d'armoiries associées à son décor.

Le modèle le plus courant est celui que l'on retrouve à Luzuron à Camlez, composé de deux portails en plein-cintre de tailles différentes, le plus petit piéton, le plus grand cocher.

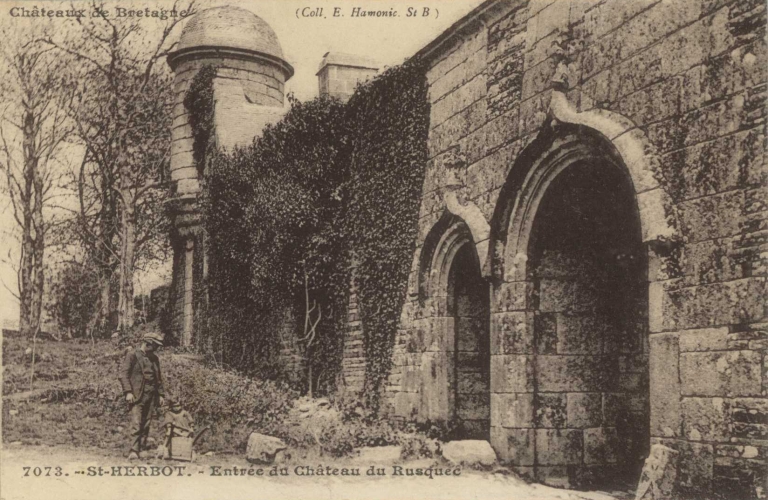

Le portail du manoir du Rusquec à Loqueffret marque l'entrée par les passages, piéton et charretier, du logis-porte. Simple dans sa forme il est toutefois orné d'une accolade à fleuron.

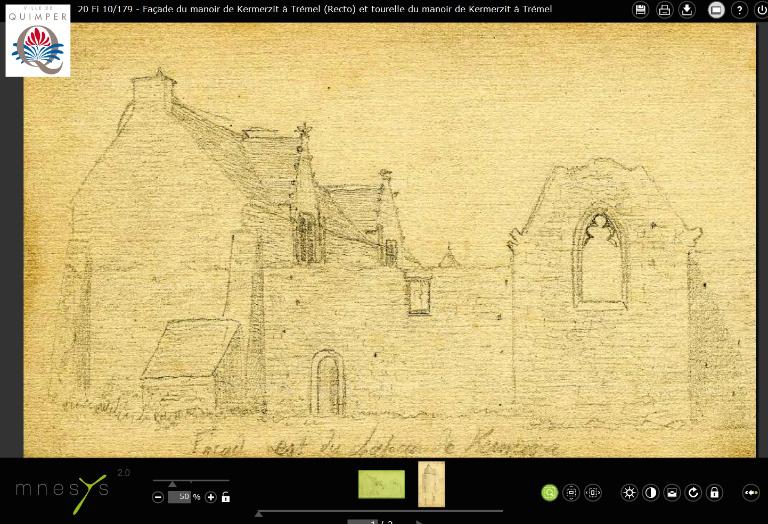

A Kermerzit à Trémel, au début du XVIe siècle, un portail à double porte impressionne par la richesse de son décor gothique flamboyant, dont les pinacles amènent de l'élégance. La tour associée à ce portail sert de logement au chapelain, et contribue à la monumentalité des abords de ce manoir.

Les éléments de défense

Si les manoirs ne possèdent pas les "droits [...] permettant d'élever un château muni de défenses importantes" (Thésaurus de l'Architecture), quelques-uns comportent des éléments de défense, créneaux, arbalétriers, bouches à feu, douves, etc. Bien que la plupart de ces éléments aient seulement un rôle dissuasif voire symbolique, certains sont explicitement défensifs. C'est le cas au Plessis-josso à Theix dont l'enceinte, tout comme celle du manoir de Lézonnet à Loyat, est crénelée et possédait un chemin de ronde en bois, et avait dans les angles des tours percées d'arbalétrières. Comme pour cet exemple, il n'est pas rare de rencontrer des manoirs pourvus de deux enceintes : la première autour de la cour du logis et une seconde, plus large, pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres, englobe alors dépendances et jardins.

Le manoir de Saint-Georges à Nostang est également protégé par un mur d'enceinte, des ouvertures de tirs, ainsi qu'un chemin de ronde en encorbellement au-dessus du portail d'entrée qui accueillait une herse.

Le logis-porte du Rusquec à Loqueffret comportait des échauguettes à ses deux extrémités dont seule subsiste aujourd'hui celle de l'angle nord-ouest, alors qu'au Mûr à Comblessac deux bretèches avec une pierre armoriée sont installées au-dessus des portes charretière et piétonne.

A Kerhervé à Ploubezre, le logis s'achève dans son angle nord-est par une importante tour sur quatre niveaux, à usages défensif et d'habitation. Composée de mâchicoulis, ce qui suppose un chemin de ronde disparu ou inachevé, et d'ouvertures de tirs, ainsi qu'une poterne au rez-de-chaussée, près d'un petit corps de garde qui permet de contrôler les entrées et sorties dans la cour du manoir.

Le manoir de Guernanchanay à Plouaret possède portail fortifié avec une très belle composition de style Renaissance et un plan de feu élaboré permettant de tirer dans toutes les directions, des guérites percées ainsi qu'une plateforme sommitale pour une défense rapprochée. Ce portail inscrit aux Monuments Historiques en 1991 est exceptionnel.

La cour et son organisation

A la différence des ferme, les manoirs comportent souvent une cour empierrée ou pavée, de plan carré ou rectangulaire. Close par des bâtiments reliés entre eux par de hauts murs dans lesquels un portail est percé. Les pavages des manoirs de Kerbabu à Lannilis ou de Coat Couraval à Glomel, légèrement bombés au centre afin de dévier l'eau vers des caniveaux creusés en périphérie de la cour, sont assez caractéristiques.

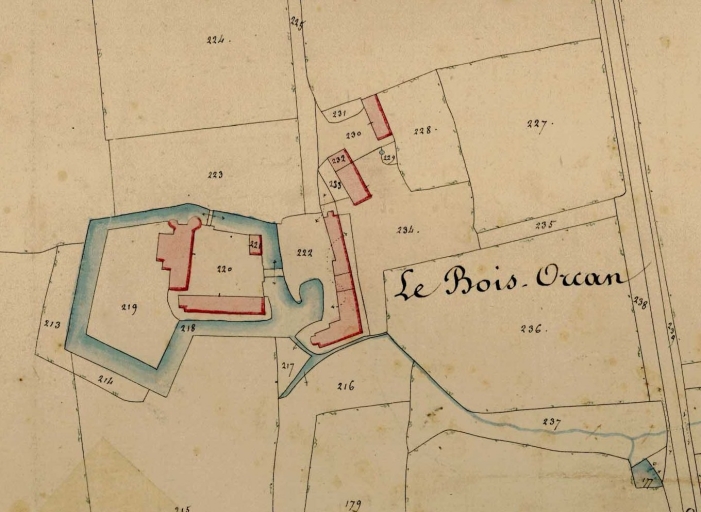

De nombreux cas de pavillons d'entrée et de tours à proximité immédiate du portail ont pu servir de logement du chapelain, à Bois Riou à Cavan ou à La Ville Blanche à Canihuel, où un pavillon à échauguette possède trois niveaux correspondant à trois fonctions: l'habitation avec une petite salle et une chambre, la défense grâce à une échauguette et un pigeonnier. A Noyal-sur-Vilaine, le manoir de Boisorcant sur une parcelle en équerre, cerclée par des douves, et le logement est à la charnière de la cour et du jardin. A l'ouest du logis se déploie un jardin, tandis qu'à l'est il y a une cour carrée dont l'accès peut se faire par deux ponts.

La chapelle

Élément fréquent du complexe seigneurial, la chapelle -même de dimensions modestes- sert d'abord de marque de prestige car elle suppose d'être suffisamment riche pour pouvoir entretenir un chapelain. La chapelle était à usage du seigneur et de sa famille, mais aussi des habitants des environs. Elle peut être associée à l'enclos ou être à l'extérieur de celui-ci, voire être à cheval sur le mur (comme au Plessis-josso à Theix) mais est presque toujours placée devant le manoir.

Ainsi, au manoir de Boisorcant à Noyal-sur-Vilaine la chapelle est indépendante du logis, associée à l'enclos et placée dans un angle de la cour, à proximité immédiate des douves.

Ainsi, la chapelle du manoir de Mesneuf à Bourgbarré est située à l'extérieur de la de la cour, à la croisée de deux chemins d'accès au manoir.

Le cas de figure le plus courant est de placer la chapelle dans le prolongement du logis, en ayant les mêmes largeur et hauteur que celui-ci comme à Kerliviry à Cléder où il y avait une tribune seigneuriale à l'étage, directement reliée aux chambres, , ou bien en étant un peu plus basse que le logis comme à Kernault à Mellac, où elle est installée au-dessus d'une remise et au-delà d'une suite de chambres possédant un hagioscope percé dans le refend, rendant ainsi l'autel visible depuis la chambre qui est chauffée au contraire de la chapelle.

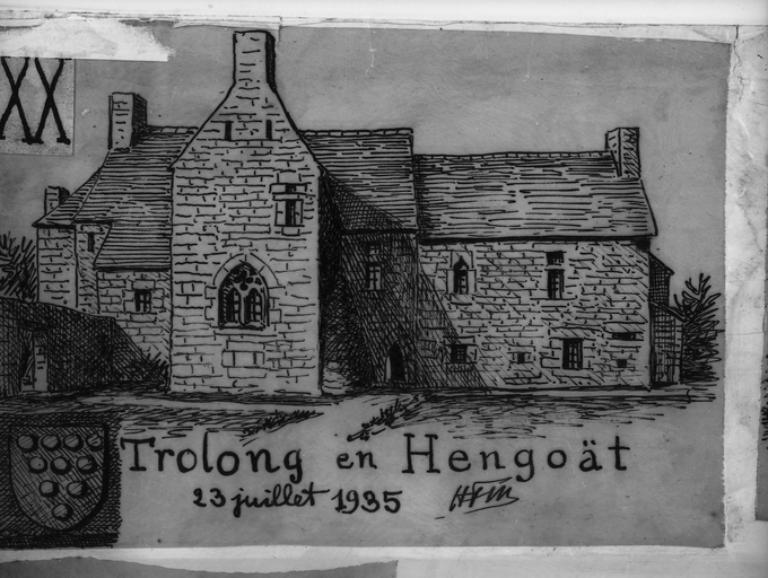

Parfois, la chapelle est intégrée dans le logis, comme à Kerandraou à Troguéry où elle est située à l'étage, entre la salle et la chambre de l'appartement seigneurial, et au-dessus du corps de passage; un aménagement similaire se retrouve dans la chapelle du manoir de Trolong Braz à Hengoat, placée au rez-de-chaussée dans l'aile en retour d'équerre, elle communiquait directement avec la salle.

A Kermerzit à Trémel, une galerie sur arcade aujourd'hui détruite reliait le logis principal au sud de la cour à un autre corps de logis dans l'angle nord-est de la cour. La chapelle se trouvait à l'étage de la galerie et formait une saillie du côté de la métairie. Elle était flanquée du côté extérieur près du portail par une tour d'habitation dans laquelle était aménagée l'habitation du chapelain, comme en témoigne la cheminée du premier étage, desservie par une tour d'escalier secondaire avec un accès indépendant. De la même façon, le manoir de Lignères possède dans l'alignement de la métairie et de la chapelle un logement pour le chapelain. Ici, la chapelle possède deux portes. La première en façade nord, dans la cour, ornée d'un décor de pilastres, de pinacles, d'entrelacs et d'un écu est à usage du seigneur et de sa famille, tandis que la seconde sur le pignon en façade ouest, ornée de motifs végétaux et d'une accolade, sert d'accès aux habitants des environs. A Cléder, au manoir de Tronjoly le chapelain dispose d'une petite maison indépendante, située sur une galerie, dans l'enceinte de la cour et à proximité de la chapelle.

Les puits

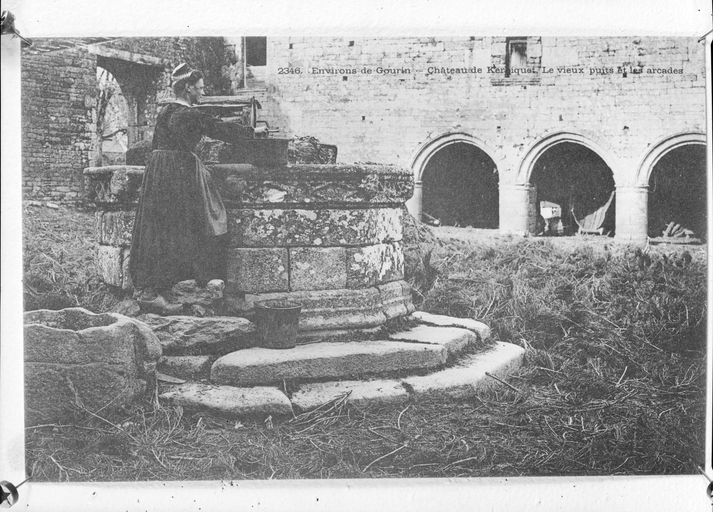

Pour des raisons évidentes, tous les manoirs en possèdent au moins un. Si la plupart est relativement simple dans ses formes, certains sont exceptionnels par leur traitement ou leurs dimensions. A Kerliver à Hanvec un puits circulaire surmonté d'une structure en ferronnerie est placé dans la première cour, à proximité immédiate du logis manorial, du logement du chapelain et de la métairie. A Kerbiguet à Gourin, un puits octogonal de dimensions importantes à son origine -il a été abaissé au cours du XXe siècle- possède un décor de frise à losanges et cercles ainsi que des marches et une auge, tout comme celui de Gouandour à Crozon. A Noyal-sous-Bazouges se tient un puits remarquable au manoir de Beauvais, en forme de potence sculptée dans un fort pilier en grand appareil de granite.

Les fontaines et les vasques

Fontaines et vasques sont des aménagements hydrauliques utiles, et une marque incontestable de confort. Si les fontaines, de dévotion ou à usage de lavoir, sont courantes à proximité des chapelles et dans les bourgs elles sont plus rares dans les édifices privés.

A Kergongar à Plounévez-Lochrist, une fontaine est adossée au mur de clôture de la cour et accessible par une volée de marches. Cas beaucoup plus rare, la cuisine de Coat Couraval à Glomel accueille dès son origine l'eau courante grâce à un système de canalisations souterraines en terre cuite.

Les vasques, bassins accueillant l'eau d'une fontaine ont un rôle davantage ornemental.

A Tymeur à Poullaouen, une vasque octogonale de la fin du XVIe siècle, une des plus ornées qui nous soient parvenues, possède un décor géométrique et héraldique indiquant l'alliance entre les familles de Ploeuc et Rosmadec. A Tronjoly à Cléder, la vasque située dans la cour est posée sur six pieds, ce qui en fait un modèle original. Le manoir du Rusquec à Loqueffret possède deux vasques, de dimensions différentes, à l'extérieur et dans le jardin. La vasque présente sur la place, à l'arrivée de l'avenue, est conçue comme une fontaine publique ce qui explique sa monumentalité et les armoiries. Il y a là une véritable intention de prestige.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.