Le port du Vilh fait partie de l’un des deux ports de la commune de Landéda avec le port de l’Aber Wrac’h. Si le port de l’Aber Wrac’h a été construit assez vite, ce ne fut pas le cas pour le port du Vilh.

Moins profond que l’Aber Wrac’h au nord, l’Aber Benoit était de ce fait moins pratiqué par les bateaux. Les goémoniers passaient néanmoins par là pour récolter les laminaires. Il a fallu attendre 1974 pour qu’un quai en terre-plein soit construit à proximité de la cale du passage au lieu-dit « Le Vilh », après que la demande ait été faite par le Conseil municipal du 28 octobre 1966.

Le petit port du Vilh est encore aujourd’hui un lieu très fréquenté par les goémoniers qui y déchargent leurs marchandises afin qu’elles soient acheminées dans les usines à soude de Lannilis et Landerneau.

Le port du Vilh est également le cœur de l’activité ostréicole. En effet, une spécialité locale y est cultivée : la Belon des Abers, une huître plate élevée en estuaire au goût de noisette. Des entreprises ostréicoles sont également implantées à proximité du port de Vilh, au plus proche de la production et de la récolte.

La récolte du goémon

La récolte de goémon se faisait autrefois du lever au coucher du soleil. Le travail se faisait en famille. Le goémon était ramassé à la main à marée haute à l’aide de larges râteaux de bois, ou coupé sur les rochers à marée basse. La majorité de la récolte se faisait lors des grandes marées. Le goémon servait alors d’engrais, d’aliment pour les animaux ou de combustible.

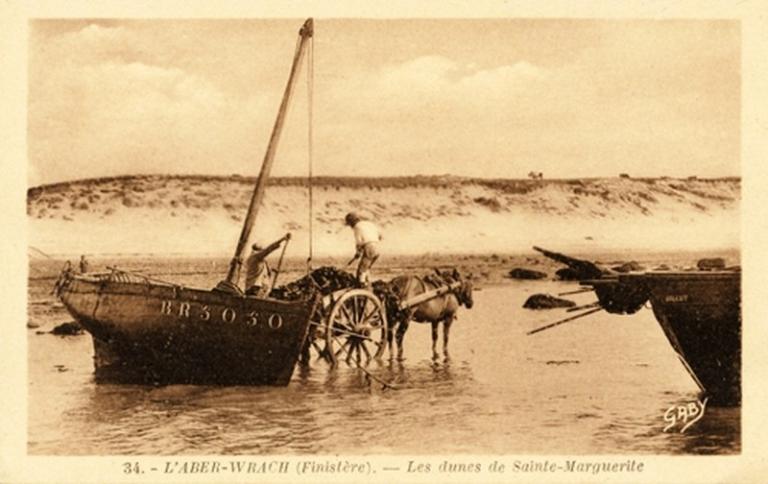

Les marins allaient récolter le goémon de fond grâce à leurs bateaux. Une fois arrivées sur la grève, les algues étaient transférées sur des charrettes et transportées jusqu’à leur zone de séchage. Elles étaient ensuite brûlées dans des fours à goémons, présent un peu partout sur le territoire, afin de récolter l’iode que les algues contenaient.

À partir du 18ème siècle, la récolte s’est intensifiée. Les bateaux, nommés goémoniers, se sont modernisés et les fours à goémons ont été remplacés par les usines.

De nos jours, le goémon est ramassé à l’aide d’une grue sur un bateau. Au bout de cette grue, il y a un crochet, appelé scoubidou, qui, une fois plongé dans l’eau, va tourner pour que les algues s’enroulent autour et s’arrachent du sol. Une fois fait, les algues sont remontées sur le pont du bateau et le crochet tourne dans l’autre sens afin de faire tomber les algues. Une fois rempli, le bateau retourne au quai où un camion l’y attend. La grue du camion récupère alors les algues du bateau et les transfère dans sa remorque. Quand la remorque est remplie, le camion fait route vers les usines de Lannilis et Landerneau où le goémon sera transformé pour en faire de la soude ou de l’iode.

Ancienne activité d’extraction de sable

Le sable de différentes plages de Bretagne est extrait depuis plus d’un siècle. Une zone d’extraction de sable a ainsi été recensée dans l’anse de l’Aber Benoît. La production (en tonnes), du sable et du gravier, exploités dans l’Aber Benoit, était la suivante pour le début des années 80 :

En 1980 : 200 000 t.

En 1981 : 211 448 t.

En 1982 : 194 398 t.

L'extraction de sable dans l’Aber Benoît, et les infrastructures attenantes (appontements) ont pu modifier la sédimentologie en sortie d'aber.

D’autres zones de Bretagne continue d’être exploitées, mais ce n’est plus le cas de l’Aber Benoît.

Commune de Landéda