Panoramic Bretagne, photographie aérienne, Plouzévédé

- enquête thématique régionale, Lycées en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne

-

Commune

Quimper

-

Adresse

6 Rue Bourg-les-Bourg

-

Dénominationslycée

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

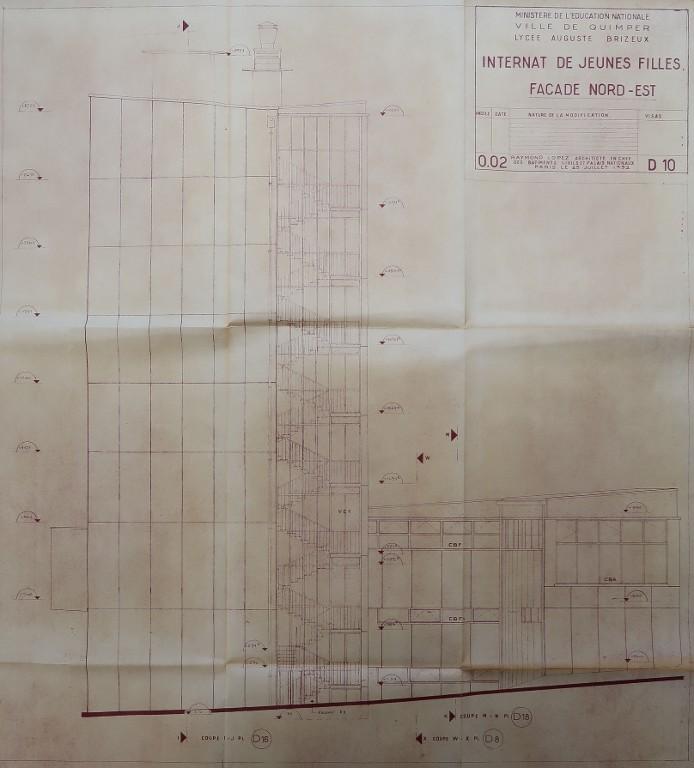

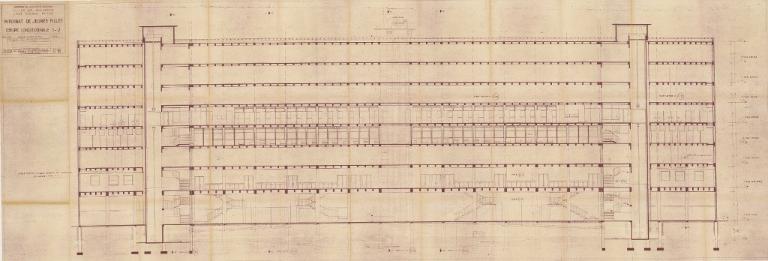

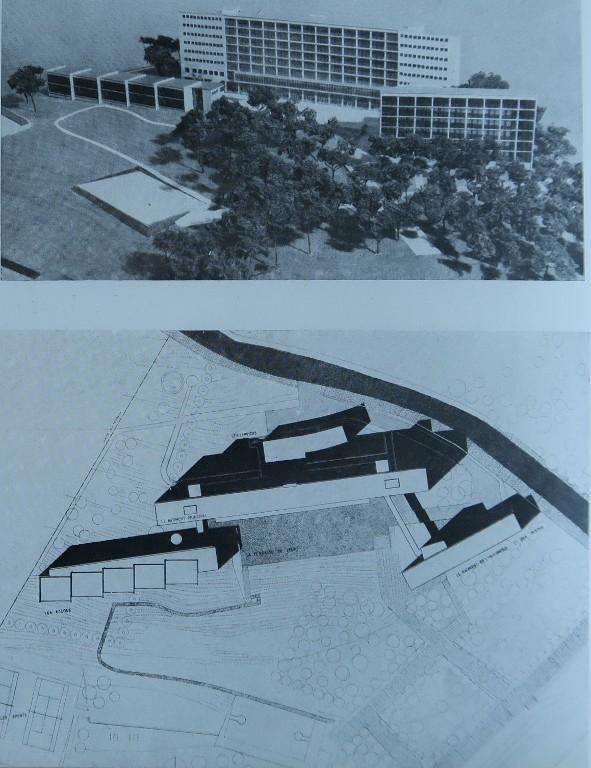

L'internat du lycée auguste Brizeux de Quimper, établissement alors destiné aux seules "jeunes filles", a été programmé pour faire face à l'afflux d'élèves après la Seconde Guerre mondiale. A la demande de la Ville de Quimper, l’État décide d'assumer en totalité la charge de cette construction. Il désigne Raymond Lopez, Architecte en Chef des Bâtiments civils et Palais Nationaux, pour la réaliser. Ce dernier organise son plan-masse en répartissant les fonctions dans trois bâtiments distincts mais groupés sur un plateau, à l'ouest de la parcelle du lycée. L'internat est ainsi séparé de l'externat par un espace boisé en forte pente.

Raymond Lopez est autorisé à construire un ensemble de bâtiments à proprement parler "hors-norme", qui fait aujourd'hui encore figure d'exception parmi les édifices scolaires industrialisés des trente glorieuses.

Publié dans des revues spécialisées, vanté par la presse locale qui le décrit comme un internat "des plus confortables et des plus modernes de France", il entre en service en 1958.

Sa décoration au titre du 1% artistique, un bas-relief monumental de Pierre Toulhoat, a été déposée en juillet 2024. Elle est en cours de restauration (2025). Elle sera réimplantée dans l'externat, près du CDI, car restructuration des foyers de l'internat ne permettra pas sa réinstallation sur place.

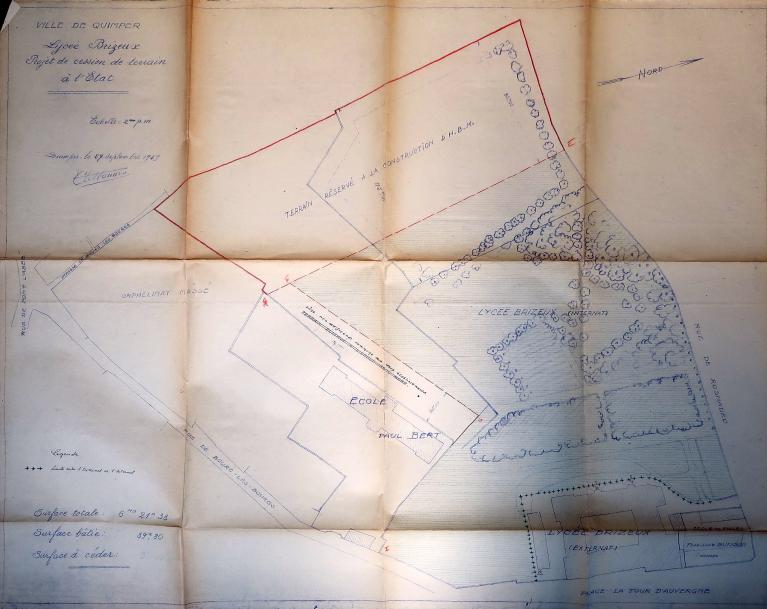

Dans le Finistère comme ailleurs, la démographie scolaire explose après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le second degré. Les tensions sont particulièrement vives dans les territoires qui dépendent du lycée de jeunes filles de Quimper. Le 16 juin 1948, le Conseil municipal étudie la demande de création d'un nouvel internat de 350 élèves, formulée par la directrice du lycée, dès janvier 1947. Il était alors "prévu d'établir sur l'emplacement actuel du Lycée un établissement secondaire féminin de plein exercice avec trois ordres d'enseignement, moderne, classique et technique (lycée et collège technique) et internat de 800 élèves". Faute de moyens suffisants, le Conseil municipal demande à l’État, en l'échange de la cession des terrains et des bâtiments, de libérer définitivement la Ville de Quimper de cette charge.

Ce dernier accepte, à compter du 1er janvier 1949, de placer le seul internat sous sa régie directe. Pour autant, la Ville est encore amenée à aménager, dans les combles de l'école Paul Bert qui jouxte le lycée, un dortoir de 60 places, pour un montant de 1,5 millions de francs (délibération du 15 décembre 1949). En septembre de cette année-là, 60 élèves n'ont en effet pas pu intégrer l'internat. Certaines n'ont même pas réussi à trouver un logement chez un particulier.

Le 26 mai 1950, la municipalité prend acte du choix ministériel de lui laisser la propriété de l'externat. Elle cède gratuitement à l’État, quelques mois plus tard (délibération du 26 juillet 1950), un terrain de 3,75 ha situé au nord des bâtiments existants, sur une partie de la parcelle de l'ancienne institution du Sacré-Cœur, expropriée au début du 20e siècle.

La construction de l’internat est confiée à l'Architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, Raymond Lopez, à qui le ministère fait également appel, au même moment, pour construire la cité scolaire de Châteaulin.

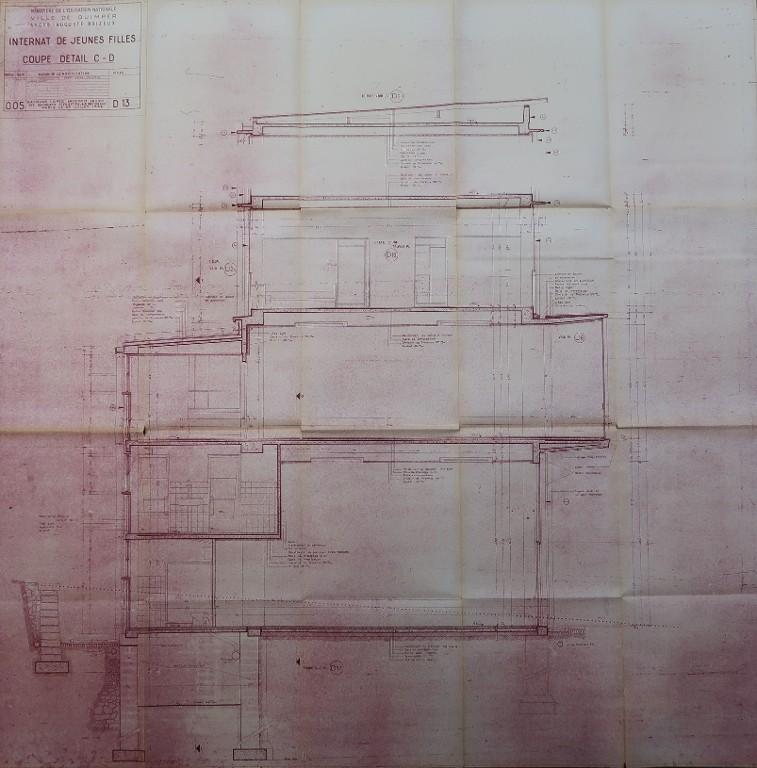

Le Conseil général des Bâtiments de France émet un avis favorable aux plans de l'architecte, le 20 mars 1952. Le projet est pourtant, au sens strict, hors-norme : les huit étages de l'internat "des grandes" imposent en effet la présence d'ascenseurs ; les travées de la façade mesurent environ 4,5 m – la trame de 1,75 m imposée par l’Éducation nationale n'est donc pas respectée ; les salles de classe et d'étude sont disposées en dents de scie.

Ce projet moderniste est alors publié à plusieurs reprises dans des revues d'architecture ou des publications spécialisées. En 1953, l'Architecture d'aujourd'hui le sélectionne parmi les "contributions françaises à l'évolution de l'architecture". En 1955, Charles Rambert, dans un ouvrage dédié à l'architecture scolaire et universitaire "de nos jours", le présente parmi les sept exemples de lycées et collèges (sept seulement) qu'il met à l'honneur.

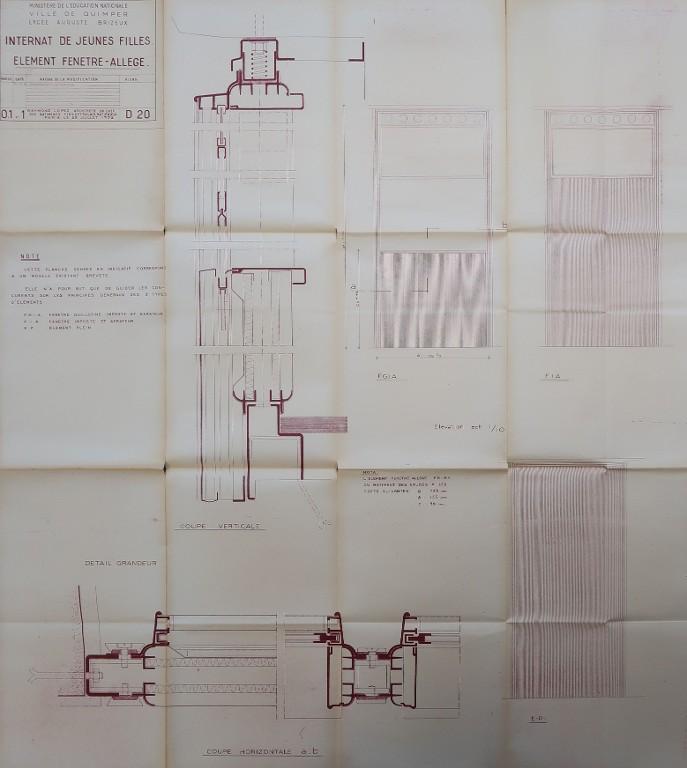

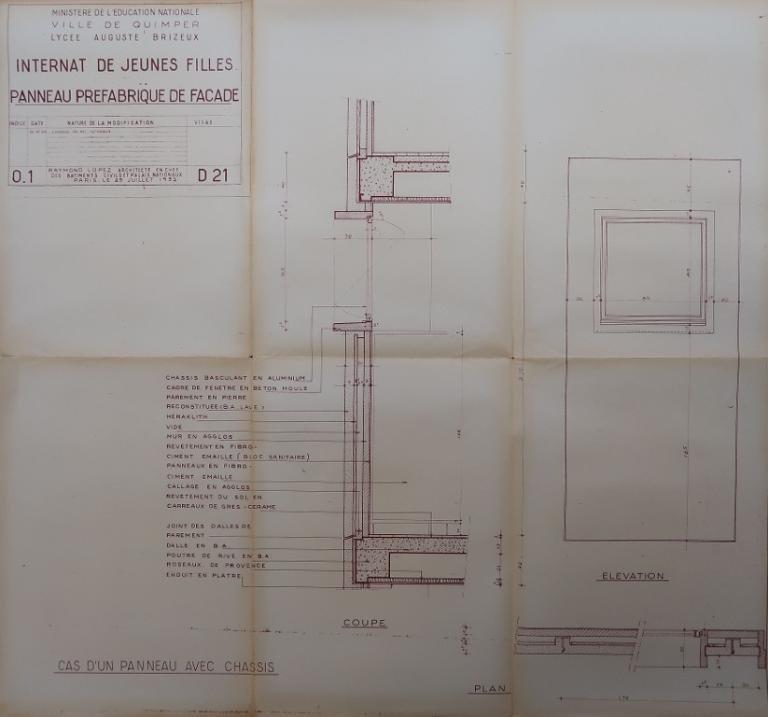

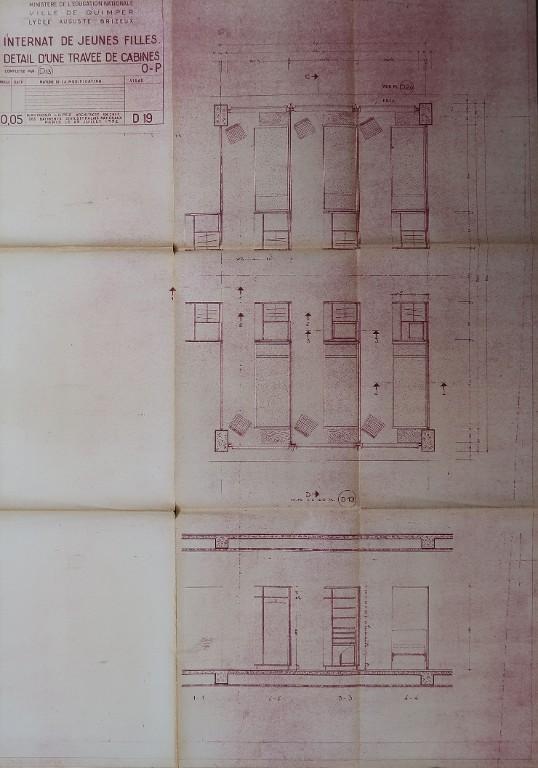

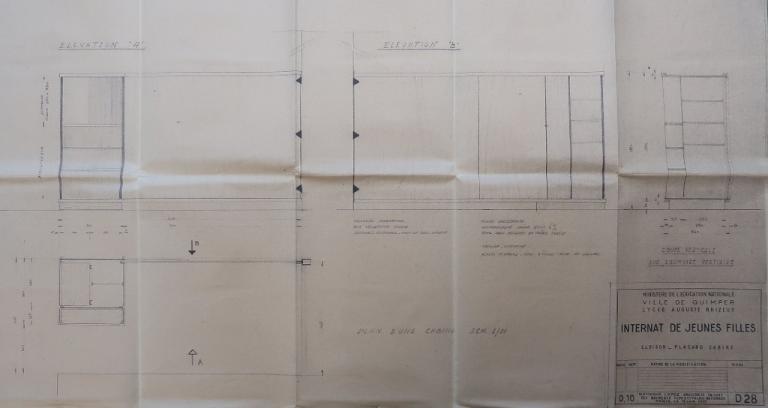

Le choix de "cabines" individuelles pour les élèves les plus âgées, du chauffage par le sol ou de modules croisées-allèges en aluminium pour la façade principale renforce la modernité du parti-pris architectural.

Le chantier s'étire sur plusieurs années. Débuté en 1953, il s'achève en 1958 avec deux ans de retard sur les prévisions.

Localement, la réception du projet est contrastée. Certains élus y ont vu : "une énorme verrue en béton, en verre et en métal ondulé jetée à la face de Quimper". A l'inverse, la presse locale (Le Télégramme, 22 janvier 1952), le salue en titrant : "Le nouvel internat du lycée de jeunes filles de Quimper sera, dans 3 ans, l'un des plus modernes et des plus confortables de France".

Le caractère exceptionnel de cet ensemble est relevé par sa décoration au titre du 1% artistique, le bas-relief Armor, une des œuvres majeures de l'artiste quimpérois Pierre Toulhoat ainsi que par la conservation des grands arbres du parc.

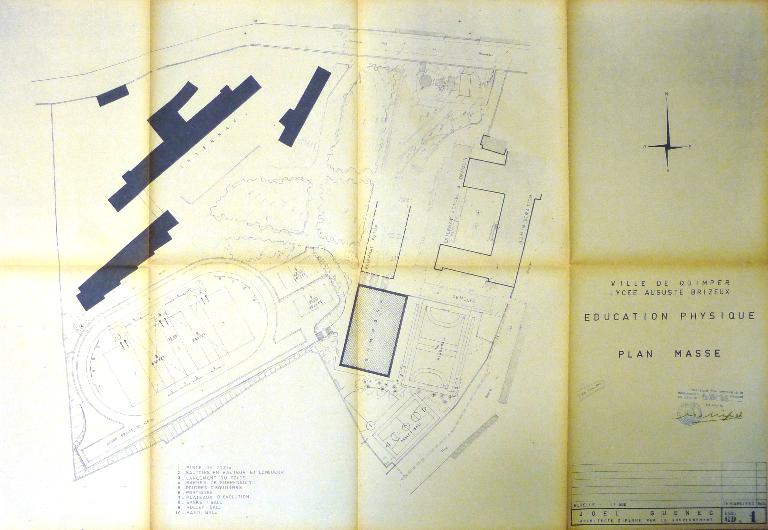

Resté sous maîtrise d'ouvrage municipale, les équipements sportifs et la restructuration de l'ancien internat en externat sont réalisés quelques années plus tard. Ils participent cependant pleinement du projet d'extension du lycée.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1950, daté par source

- 1958, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Raymond LopezRaymond LopezCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte en chef des Bâtiments civils et Palais nationaux

-

Auteur :

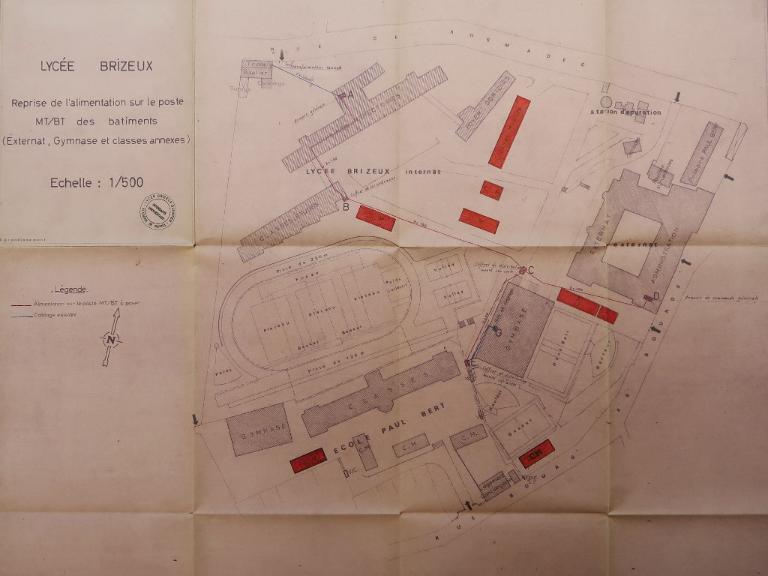

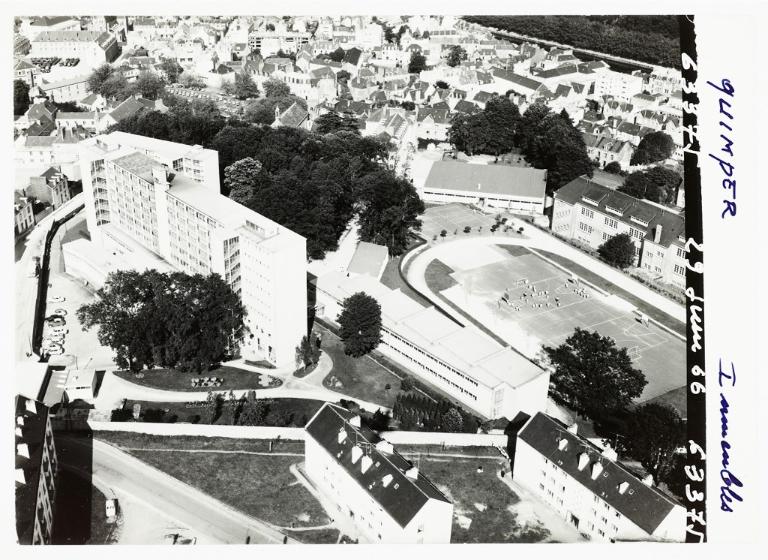

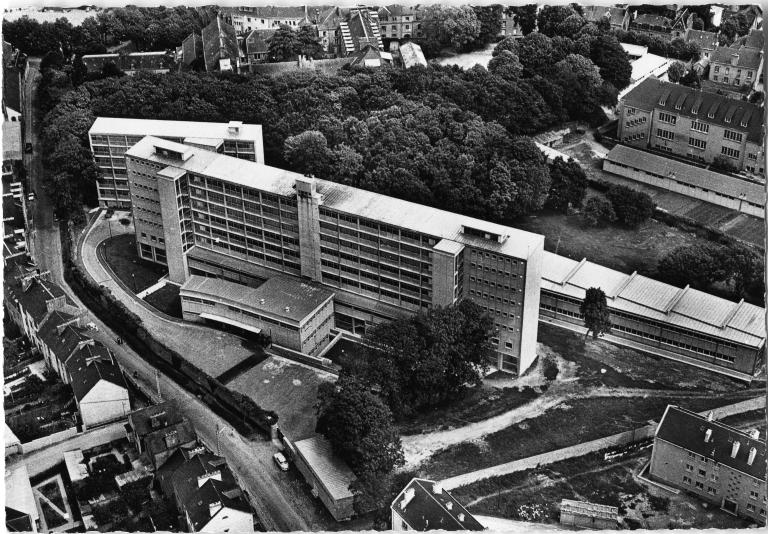

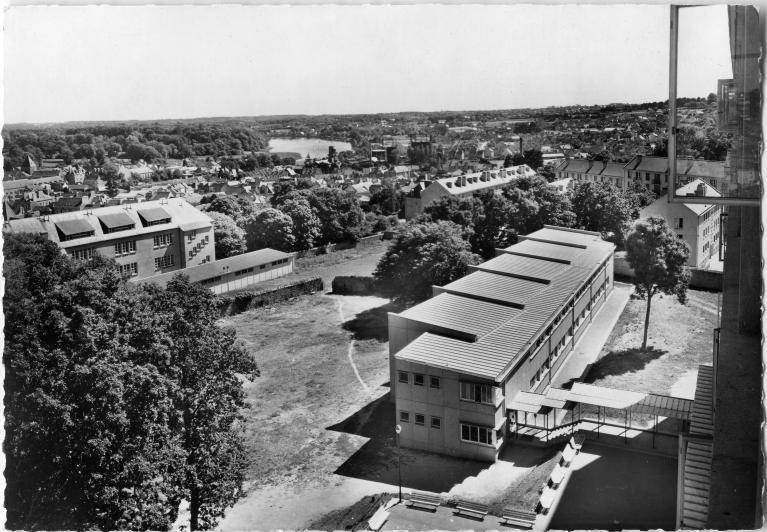

Le nouvel internat est implanté sur une partie des terrains (3,5 ha) de la congrégation du Sacré-Cœur, expropriée au début du 20e siècle. Il prend place sur un plateau qui surplombe, à l'ouest, les bâtiments du 19e siècle dans lesquels s'implante le lycée, en 1908. Il en est séparé par un bosquet en forte pente, composé de grands arbres. La partie la plus occidentale du parc de la congrégation a été conservée par la Ville afin d'y implanter des habitations bon marché (HBM).

Les contraintes du terrain (surface, forte dénivellation) sont un des arguments retenus par le Conseil Général des Bâtiments de France pour donner son aval, le 20 mars 1952, à un projet hors norme donnant naissance à un ensemble d'exception au sein de la production industrialisée de l'époque.

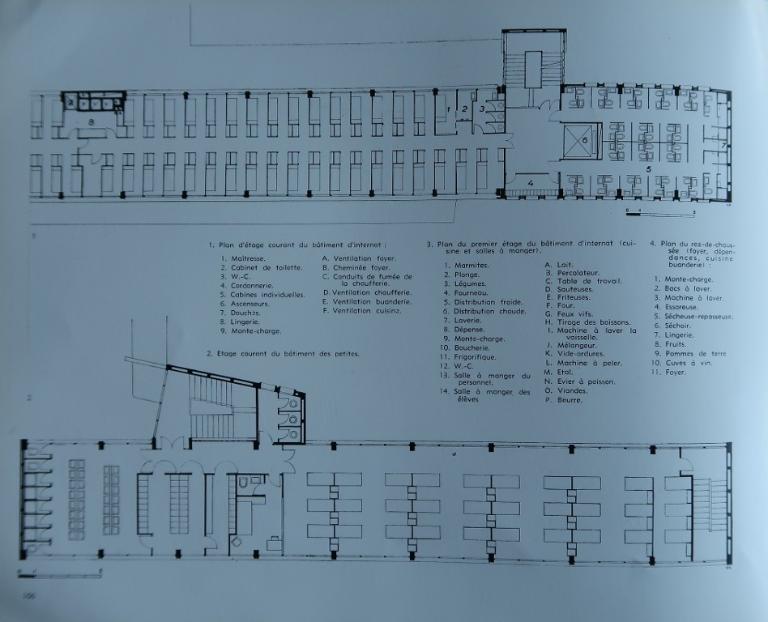

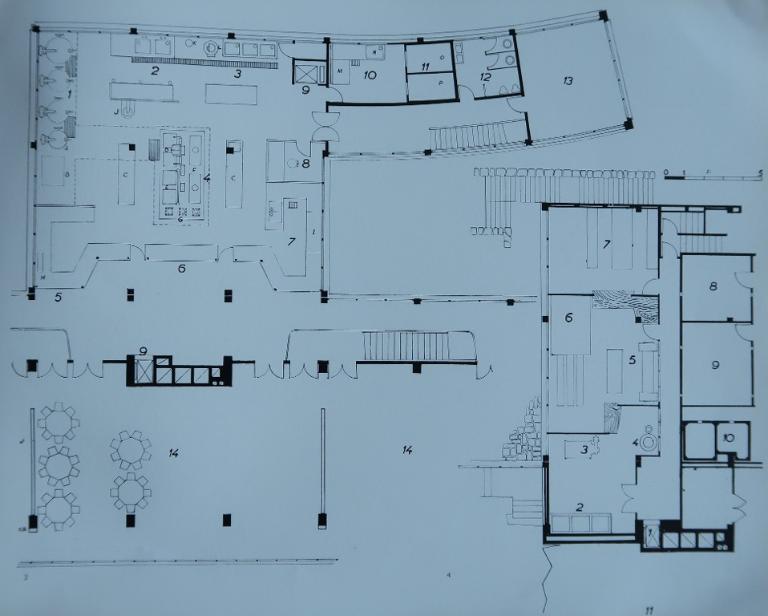

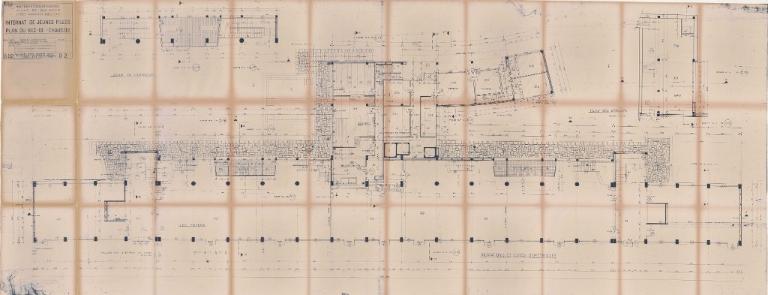

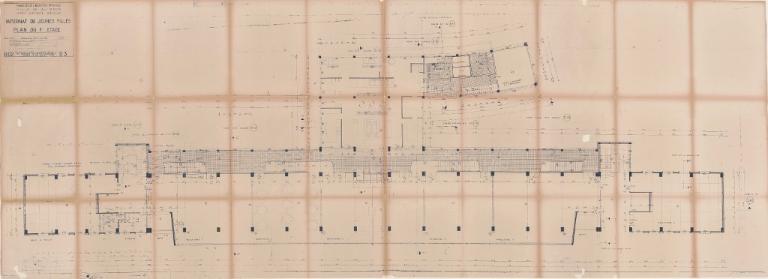

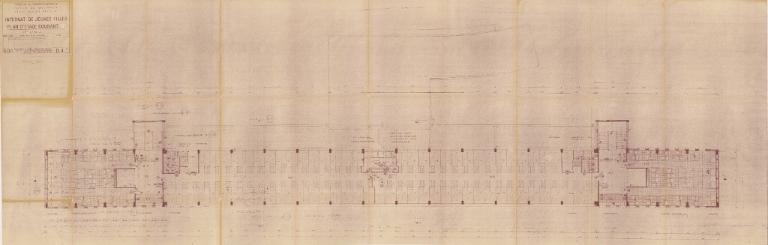

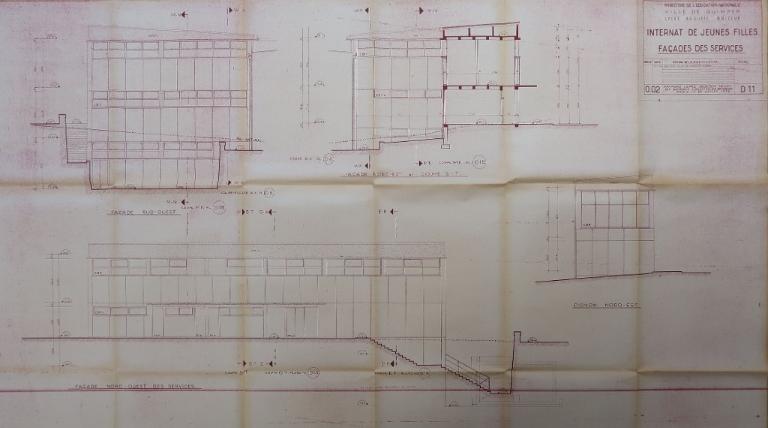

Le programme, prévu initialement pour 450 internes, prévoyait "30 dortoirs de 30 lits pour les petites ; 12 dortoirs de 30 lits pour les grandes ; 10 salles d'étude de 90 m2 chacune ; 7 foyers de 90 m2 ; une infirmerie, des services d'économat et des services administratifs". Il a nécessité la construction d'une station d'épuration. L'architecte répartit ces fonctions au sein de trois bâtiments distincts, de volumes très différents.

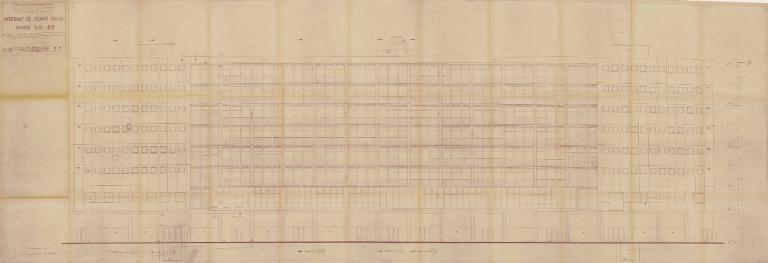

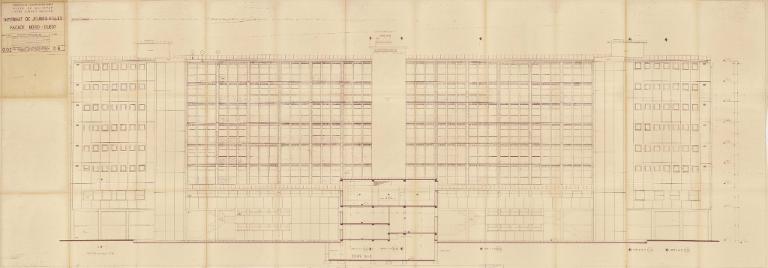

Le plus grand d'entre eux (D), une barre de sept étages et 100 mètres de longueur est un volume atypique au regard des normes édictées par le ministère. Celles-ci imposent généralement la construction de barres de trois à quatre niveaux – rarement cinq. Ce bâtiment, en plus des dortoirs, les sept foyers en rez-de-chaussée, à l'origine grands ouverts sur le parvis, grâce à des fenêtres à guillotine de 4,5 X 4,5 m, ainsi que les réfectoires, largement vitrés, dont l'encorbellement est un élément fort de la composition de la façade. Les cuisines, situées à l'arrière du bâtiment, ont été démolies lors de la création d'un nouveau service de restauration (E).

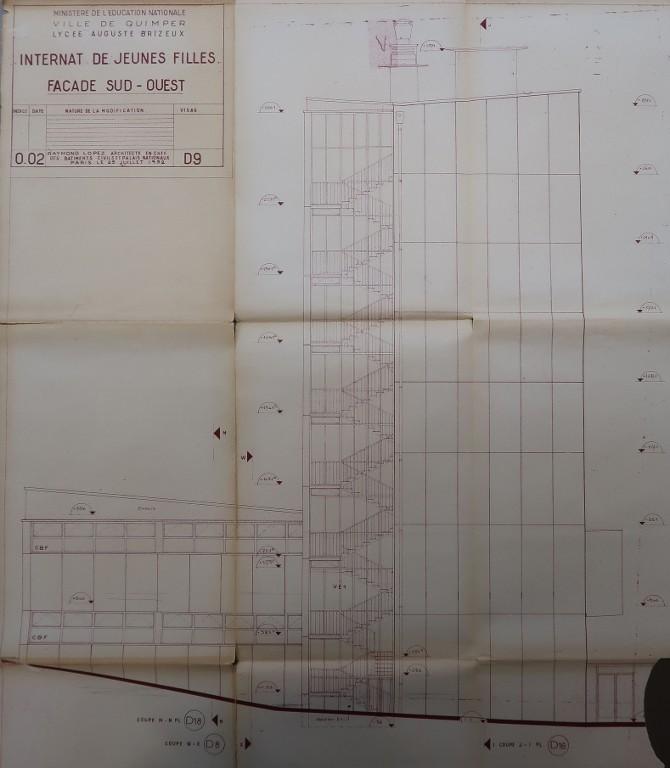

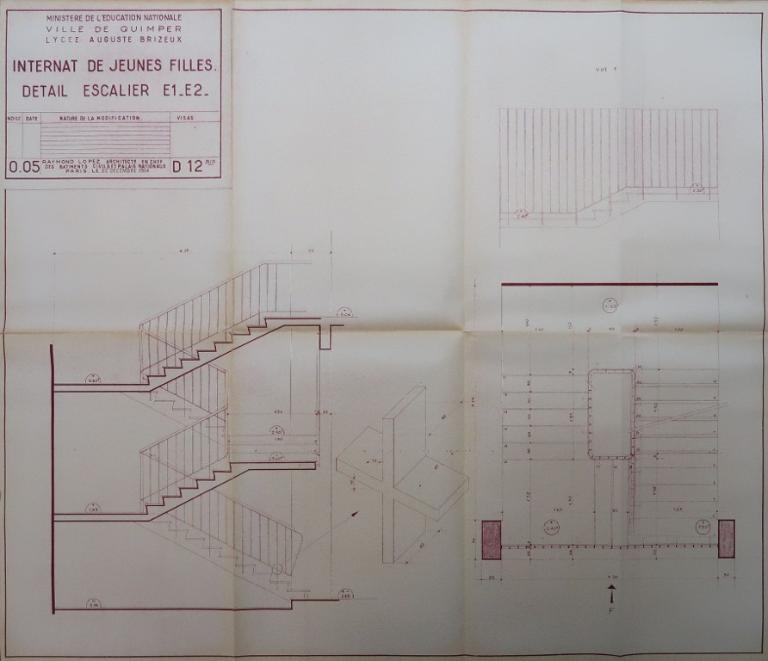

Le second internat (B), était relié au précédent par une passerelle (aujourd'hui démolie). Cette liaison aérienne permettait aux "petites" internes d'accéder directement au restaurant. Ce bâtiment accueille également l'infirmerie. Ses proportions sont plus modestes (R+5 ; une trentaine de mètres de longueur). Il est desservi par un monumental escalier hors-œuvre, largement vitré, de forme trapézoïdale.

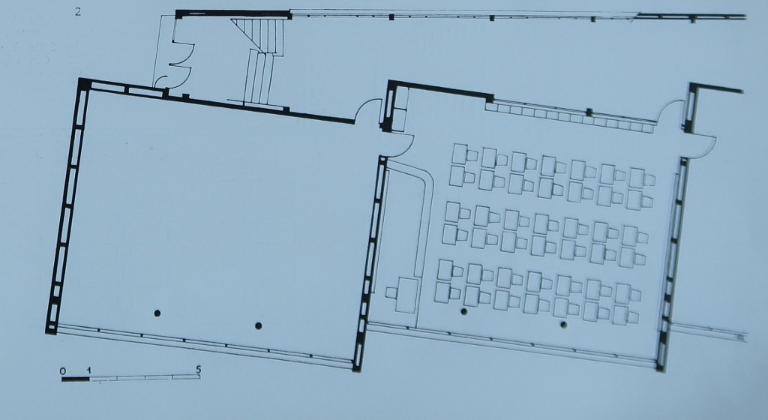

Le bâtiment d'externat (C) se compose de 5 modules de classes et d'études superposées, se limite à un étage sur rez-de-chaussée. Les modules, de plan carré, disposés en dents de scie sont donc juxtaposés, légèrement décalés, mais desservis par un unique couloir latéral positionné le long de la façade arrière.

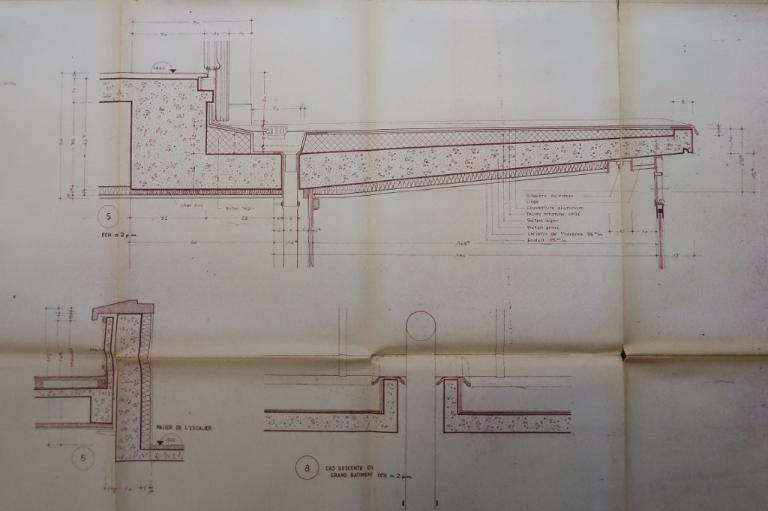

Raymond Lopez a pu déroger à la trame de 1,75 m, en vigueur partout ailleurs, et imposer une trame de 1,50 m environ. Les deux ascenseurs de trente places, les matériaux utilisés, par exemple les grandes baies vitrées, les modules fenêtres - allèges en aluminium (éléments de type Jean Prouvé, mais adjugés à la société parisienne Aluminex Chamerel), les fenêtres à jalousies, etc. devaient engendrer, en outre, un coût supérieur à la normale. Le Conseil général des Bâtiments de France, dut ainsi justifier son avis favorable du 20 mars 1952 : "(...) les surfaces bâties (...) ont été ramenées de 16 104 m2 dans la première étude à 10 340 m2 (...) cette réduction permettra une réduction importante de la dépense qui avait été trouvée au départ trop élevée". Et encore : "(...) la prévision d'un immeuble de sept étages pour le bâtiment d'aplomb sur rez-de-chaussée qui nécessitera l'installation d'ascenseurs est admise à titre exceptionnel par le service affectataire en raison de l'importance des effectifs à prévoir par rapport à la surface du terrain malgré les sujétions d'ordre mécanique qu'entraîne le choix d'une telle solution".

Ces dérogations ont permis la construction d'un ensemble unique en Bretagne et probablement rare à l'échelle nationale. Le 22 janvier 1952, le journaliste du Télégramme, R. Gilson, est tellement séduit qu'il titre – un peu longuement : "Le nouvel internat du lycée de jeunes filles de Quimper sera, dans 3 ans, l'un des plus modernes et des plus confortables de France". Dans la généreuse interview qui suit, Raymond Lopez peut présenter en détail un projet singulier, qui lui a permis, dans un cadre habituellement si normé, de reprendre les grandes orientations des principes d'architecture qu'il développe à la même époque (1953-1959), lors de la construction de la tour de la CAF à Paris (15e), dite tour Lopez, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en 1998, puis déclassée par un jugement du Conseil d’État, en 2002.

Il défend une orientation sud-ouest nord-ouest des bâtiments qui favorise l’ensoleillement et protège des vents dominants, il valorise le choix, rare pour l'époque, de conserver la plus grande partie des "grands ormes bretons" qui couvrent le tiers de la surface, il précise que depuis les fenêtres, "la vue s'étendra sur la très belle vallée de l'Odet." Raymond Lopez présente encore son choix de l'aluminium pour le toit et les fenêtres du type "guillotine" et d'éléments préfabriqués en "béton de granit breton auquel sera ajouté du kaolin de Lorient qui mêlera au gris du granit ses jolis tons roses".

Il développe enfin le choix d'héberger, les "moyennes" et les "grandes", dans des cabines ou alvéoles individuelles étudiés pour faire exactement la largeur d'une fenêtre, comportant un lit, une armoire-penderie encastrée, une chaise : bref du mobilier sur mesure, afin de "renforcer le plus possible l'impression d'intimité." Sur le plan de l'hygiène, chaque élève dispose d'un lavabo et d'un bidet. Il est prévu une cabine de douche pour 10 internes.

-

Toitsmétal en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étages7 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre

- escalier dans-oeuvre

-

Autres organes de circulationascenseur

-

Jardinsbosquet

-

Techniques

- céramique

-

Représentations

- représentation figurative

-

Précision représentations

Bas-relief Armor : scènes de vie et de travail dans un port du Pays Bigouden ; représentation de légendes bretonnes (cité d'Ys) et de scènes de l'histoire de Bretagne (invasions Viking)

-

Statut de la propriétépropriété de la région

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Mériterait une protection, à tout le moins une labellisation ACR.

- (c) Ville de Quimper

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Archives municipales de Quimper

- (c) Vincent, Fréal et Cie éditeurs

- (c) Vincent, Fréal et Cie éditeurs

- (c) Vincent, Fréal et Cie éditeurs

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Vincent, Fréal et Cie éditeurs

- (c) Vincent, Fréal et Cie éditeurs

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Musée de Bretagne

- (c) Lycée Auguste Brizeux (Quimper)

- (c) Lycée Auguste Brizeux (Quimper)

- (c) Lycée Auguste Brizeux (Quimper)

- (c) Lycée Auguste Brizeux (Quimper)

- (c) Lycée Auguste Brizeux (Quimper)

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1543 W 105,106, AO7, 109 et 110

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1543 W 105,106, AO7, 109 et 110. Bâtiments civils. Lycée Brizeux, Quimper.

-

Archives municipales de Quimper : 1 R_QUI 75

Archives municipales de Quimper : 1 R_QUI 75. Nouvel internat, délibérations, terrain..., 1948-1950

-

Archives nationales : 19771564/10

Archives nationales : 19771564/10. Education nationale ; Direction équipement scolaire, universitaire et sportif (1956-1974) - Direction équipements, constructions. Lycée Brizeux (Quimper).

Bibliographie

-

BRANCHEREAU, Jean-Pierre, CROIX, Alain, GUYVARC'H, Didier, PANFILI, Didier. Dictionnaire des lycées publics de Bretagne. Geriadur liseoù publik Breizh. Histoire, culture, patrimoine, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 656 p.

-

Bibliothèque universitaire. Université Rennes 2 : 19728

Rambert [Charles], Constructions scolaires et universitaires, collection "l'architecture française de nos jours", Paris, Vincent, Fréal et Cie éditeurs, 1955, 157 p. ("Internat de jeunes filles à Quimper", pp. 104-107)

-

"Internat du lycée de jeunes filles de Quimper, Raymond Lopez architecte", in "Contribution française à l'évolution de l'architecture. 2. Constructions diverses", l'Architecture d'Aujourd'hui, n° 47, avril-mai 1953, p. 42.

Documents figurés

-

Archives départementales du Finistère : 2186 W 59

Archives départementales du Finistère : 2186 W 59. Lopez [R.], Plans de l'internat, 1952-1957.

-

Musée de Bretagne (Rennes) : 971.0037.10145.2 et 971.0037.10135.2

Musée de Bretagne (Rennes) : 971.0037.10145.2 et 971.0037.10135.2. Créations artistiques Heurtier, Vues aériennes du lycée Brizeux, 1966

Chargé d'études à l'Inventaire

Chargé d'études à l'Inventaire