Selon Guillotin de Corson, l'hôtel-Dieu, dit hôpital Saint-Yves, est fondé en 1358 par un prêtre du diocèse de Tréguier. En 1557, il est réuni à l'hôpital Sainte-Anne. En 1583, il compte 82 lits, dont 34 dans la vieille salle, 40 dans la nouvelle salle et trois chambres de femmes. En 1628, l'hôpital est à nouveau agrandi de nouvelles salles des malades, à l'ouest de la cour. En 1630, il acceuille 220 pauvres. En 1728, il abrite grenier à blé et caves à cidre des hôpitaux de Rennes. Desservi par les Hospitalières de la Miséricorde, entre 1644 et 1792, il sera désaffecté après la construction du nouvel hôtel-Dieu, au milieu du 19e siècle.

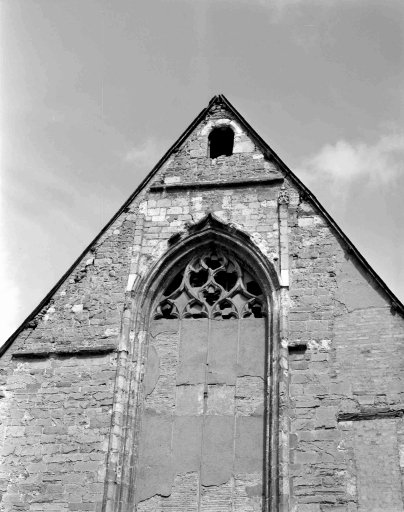

Selon le dossier établi en 1996 par Véronique Orain, la chapelle, construite en 1494, remplace un édifice du 14e siècle, dont des vestiges semblent subsister dans l'appareillage du mur nord de la nef.

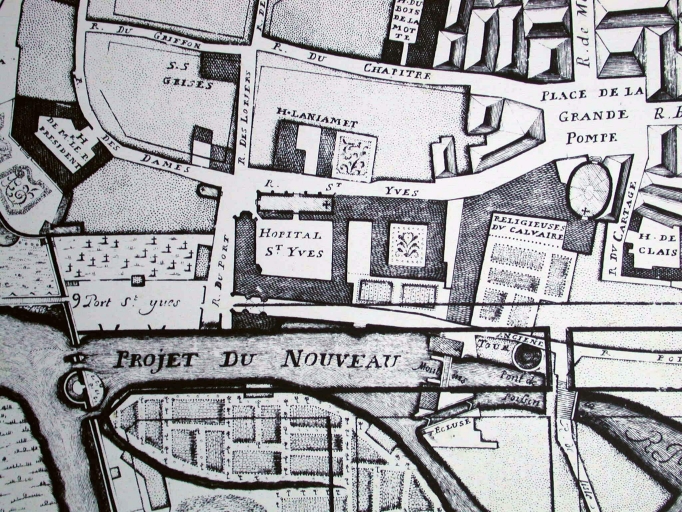

L'édifice, dont la vue de 1616 donne une première représentation, présente une disposition à cour centrale bordée au nord par la chapelle et à l'ouest par un corps de bâtiment qui se prolonge jusqu'à la rivière de la Vilaine, à l'est de la voie qui mène à la porte Aivière. Un terrain figuré comme une pâture ou un verger lui fait face, à l'ouest de la rue. Le plan de 1685 montre qu'il s'appuie sur le rempart de la première enceinte.

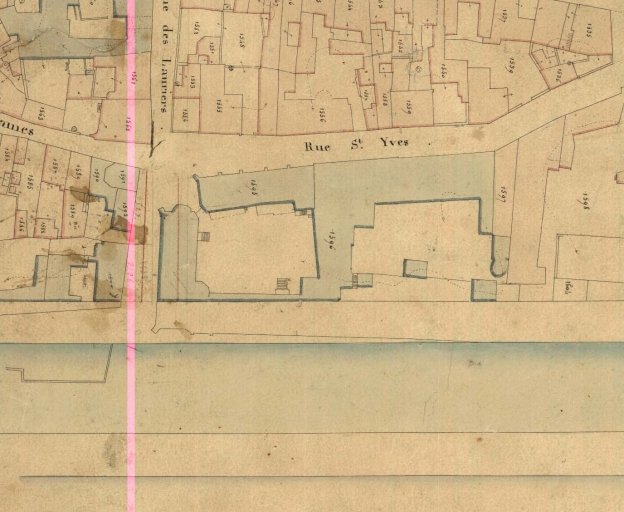

Le plan de 1726 (doc. 1), plus précis, montre que la cour est accessible depuis la rue et que le corps de bâtiment qui s'élève à l'ouest de la cour est doté d'un corps de passage enjambant une rampe menant à la rivière. Le cimetière est visible, à l'ouest de la rue. Le plan figure une deuxième cour, à l'est, et des jardins.

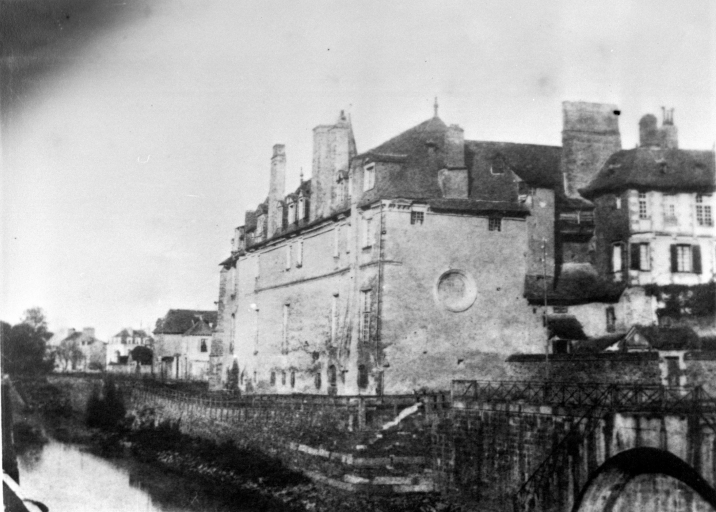

Comme le montre le plan de 1877, l'édifice est partiellement détruit pour permettre la rectification des quais bordant la Vilaine.

(Isabelle Barbedor, Inventaire topographique, 2000)

En 1789, 37 religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus, tiennent l'Hôpital Saint-Yves. 82% d'entre-elles sont originaires de la ville de Rennes. Leur couvent est le dernier à fermer ses portes le 18 avril 1794 suite à leur refus de prêter le serment civique obligatoire pour les congrégations hospitalières ayant conservées leurs fonctions. La grande majorité de ces religieuses est d'ailleurs envoyée en prison en raison de ce refus. Le soin des malades est alors confié à des infirmières laïques. Les religieuses rapportent dans leurs Annales (conservées au sein de la communauté), que "l'état des malades [...] devenait de plus en plus déplorable: sans soins, sans linge, l'excès de l'indigence où ils étaient réduits forçait ceux qui pouvaient quitter leur grabat d'aller mendier dans les rues une assistance qu'ils ne trouvaient plus à l'Hôtel-Dieu" (Annales de Saint-Yves). Une salle d'accouchement pour les filles non mariées est également ouverte durant l'année 1793 mais est fermée dès 1796 car les fonds promis par l'Etat n'ont pas été versés et que la population locale supporte mal cet endroit qu'elle qualifie de "repaire de débauché" ou de "pension gratuite pour prostituées" (Sournia J-C, Histoire des Hôpitaux de Rennes).

En 1803, Marie-Anne Sévère de la Forest d'Armaillé, une jeune femme issue d'une ancienne et riche famille d'Anjou, propose au Préfet de faire un don de 8000 livres à l'Hôpital Saint-Yves à condition que les religieuses (dont la supérieure était une parente), le réintègre. Contre toute attente, cette proposition est acceptée. Lors du Conseil municipal du 15 pluviôse an 9 ( 4 février 1801), le maire Lorin constatait déjà que le renvoie des Hospitalières avait été une erreur: "considérant que dans le petit nombre de communes où l'on a eu la sagesse de conserver dans les hospices ces filles respectables [les religieuses] qui, animées des motifs sublimes de la vertu, se sont dévouées dès leur jeunesse au soulagement de l'humanité, ils ont été constamment bien régis. Que dans tous les lieux au contraire où ces mêmes établissements ont été confiés à des mains mercenaires et trop souvent avides, le soin des pauvres et des malades a été constamment négligé, en même temps que la dépense augmentée, et que de ces maisons ont été réduites au dénuement par une dilapidation effrénée" (extrait du registre des délibérations du Conseil municipal). Finalement ce sont donc 6 anciennes religieuses qui sont autorisées à reprendre leurs postes le 9 mars 1804, mais en tant que civiles dans un premier temps. Les religieuses constatent alors que "le désordre et la malpropreté" règne partout dans l'établissement. À partir du mois de novembre 1804, toutes les Hospitalières qui le souhaitent sont autorisées à revenir. On compte alors 17 retours soit 47% de l'effectif de départ ce qui est le taux le plus élevé à Rennes.

Peu à peu elles récupèrent leurs anciens bâtiments. La chapelle Saint-Yves et la chapelle de la Sainte-Vierge leurs sont rendus ainsi que les différentes ailes de l'hôpital.

(Sarah Kergus, Enquête thématique départementale, 2025)

Etudiante en Master d'histoire à l'université de Rennes 2. En partenariat avec l'inventaire du patrimoine dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de master portant sur "les religieuses rennaises face au tournant révolutionnaire (1789-1820)" sous la direction de Solenn Mabo.