Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique

- inventaire topographique, Communauté de communes d'Evran

- enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

-

Commune

Évran

-

Lieu-dit

Beaumanoir

-

Dénominationschâteau

-

Destinationshospice

-

Parties constituantes non étudiéescommuns, chapelle, puits, four à pain

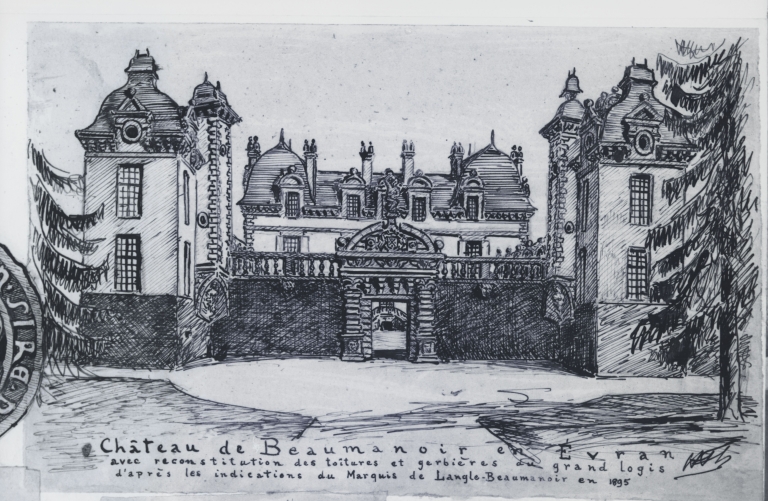

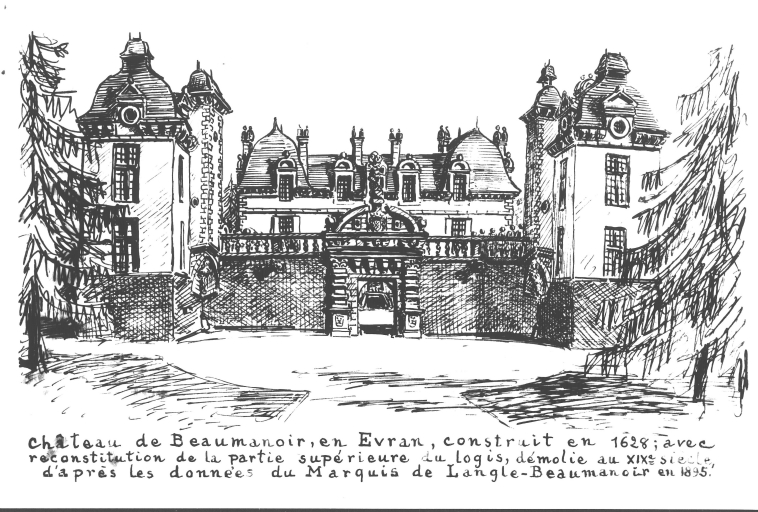

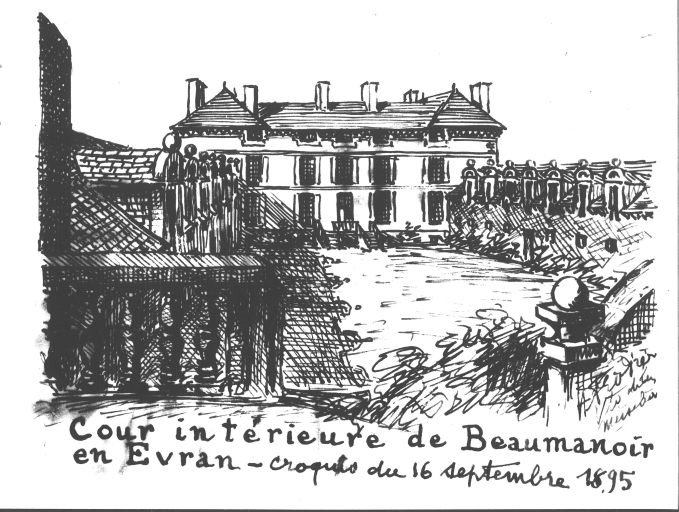

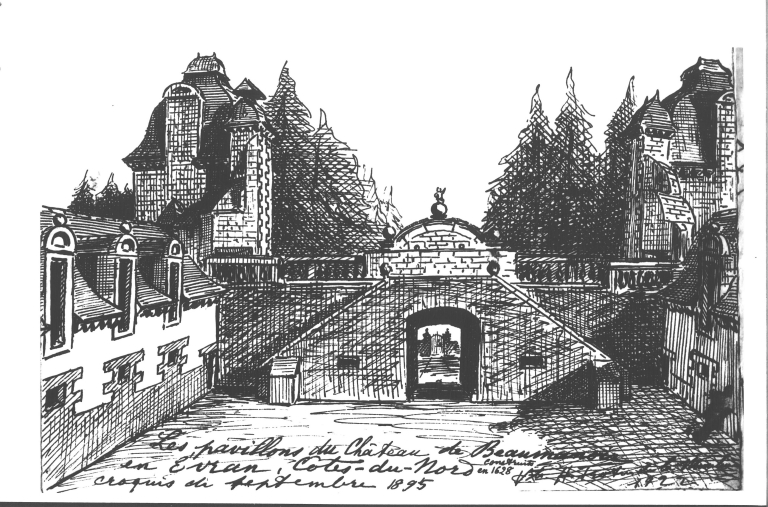

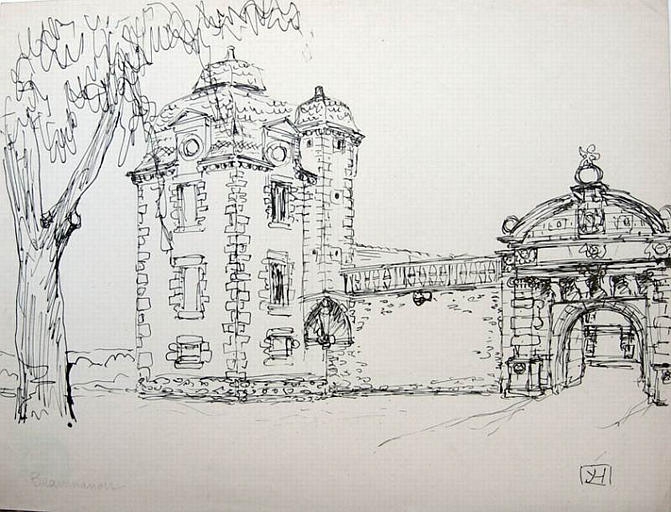

La silhouette du château de Beaumanoir modifiée lors du chantier puis transformée par les restaurations du 19e siècle a perdu beaucoup de son apparat. Le logis a été découronné de ses lucarnes et les pavillons ont perdu leur toiture en carène. Il s’inscrivait dans la grande tradition des châteaux de la seconde Renaissance. Son organisation à cour fermée rappelle les châteaux mis à la mode par Androuet du Cerceau, cour carrée, aile d’entrée plus basse, grand portail orné de colonnes baguées et d’ornements sophistiqués à l’antique, masques, cariatides. Les pavillons qui encadrent l’entrée témoignent quant à eux de l’adoption des nouvelles formes et des nouveaux décors, toiture à l’impériale, chaînage harpé à bossage des tourelles d’escalier. Tout ici contribuait à montrer l’aisance de cette noblesse de robe dont l’architecte est issu des chantiers du Parlement de Bretagne.

(Jean-Jacques Rioult, inventaire topographique, 2011)

Un château parlementaire ?

Le château de Beaumanoir est profondément lié au Parlement de Bretagne, dans son architecture et son histoire à travers ses propriétaires successifs, tous issus de cette institution. Son architecture reflète la vie quotidienne, les influences et les pensées de ces quelques parlementaires bretons entre le 17e et 18e siècle. Le château appartient à trois familles parlementaires dont 5 membres du Parlement entre 1633 et 1775, soit pendant 142 ans. Cependant, une distinction importante s’opère entre ceux qui ont véritablement habité le château et ceux qui n’y ont séjourné que brièvement.

Le château est construit en 1628 par François Peschart, seigneur de Bossac et de Bienassis, conseiller et garde des sceaux au Parlement de Bretagne de 1633-1634. C’est son fils cadet, Jean-Baptiste Peschart, qui hérite de la charge paternelle en 1635 et s’installe au château. En 1640, il y épouse Pétronille Brunet, et leurs enfants y naissent, dont Marie-Françoise Peschart, qui héritera du château. Elle épouse Joseph Le Meneust, également parlementaire et conseiller de 1686-1706. Cependant, le couple vend le château en 1700 à Jeanne Leray pour 150 000 livres.

Veuve d'Étienne Guillaudeau, ancien secrétaire du Roi, Jeanne Leray n’a aucun lien particulier avec le Parlement. À ce moment-là, on pourrait penser que l’histoire du château, liée aux parlementaires bretons, prend fin. Pourtant, Jeanne Marie Guillaudeau, fille de Jeanne Leray, hérite du château et épouse Louis-François-Joseph de Langle, un parlementaire influent. Conseiller puis président à mortier au Parlement de Bretagne de 1696-1723, il occupe une charge prestigieuse réservée aux plus grandes fortunes, selon l’historien Jean Meyer.

La famille de Langle, influente au Parlement, possède le château pendant 79 ans, mais elle n’en fait pas sa résidence principale. Leur domicile principal est la seigneurie de Kermorvan, et Beaumanoir n’est occupé que de manière ponctuelle. Louis-Jean-François de Langle, conseiller puis président à mortier (1724-1775), est le dernier membre du Parlement de Bretagne à posséder le château. Il est le seul à en faire sa résidence principale avec sa femme, Jeanne Marie Françoise Céleste de Robien de Kérambourg, fille d’un autre conseiller. Bien qu’ils résident à Rennes, rue des Dames, puis à l’hôtel de Kerambourg pendant les sessions parlementaires, ils se rendent régulièrement à Beaumanoir. Cependant, après la maladie de Jeanne-Marie-Françoise-Céleste, et sans descendance, le château est hérité par son frère cadet, Louis-Marie-René de Langle. En raison des lourdes dettes contractées par ce dernier, la famille est contrainte de vendre les meubles du château en 1779, marquant la fin de l'époque fastueuse des Langle à Beaumanoir.

Pendant la Révolution, le château est pillé le 25 septembre 1791, mais aucune archive ne confirme sa saisie comme bien national vers 1796. A l’exception de la chapelle de Beaumanoir, qui a été saisie le 16 mars 1792. Le Parlement de Bretagne étant supprimé en 1790, aucun parlementaire breton ne pourra plus y résider. Toutefois, le château demeure dans la famille de Langle. Louis-Jacques-Marie de Langle, petit-fils de Catherine Aubert du Lou de Langle (mère de Louis-Marie-René de Langle), se marie et a cinq enfants, tous nés à Beaumanoir, ce qui, contrairement aux générations précédentes, témoigne de l'attachement de cette branche de la famille à la demeure. Le domaine restera dans la famille jusqu'à sa vente au Conseil Général des Côtes-du-Nord, le 5 novembre 1963 pour 100 000 francs. Le château de Beaumanoir est redevenu une propriété privée dans les années 2000.

Le Département vend le château de Beaumanoir

Certains propriétaires, comme les Peschart et certains membres des Langle, ont réellement vécu à Beaumanoir, tandis que d’autres n’y ont séjourné que brièvement, préférant résider en ville ou dans d’autres châteaux. Néanmoins, Beaumanoir demeure un symbole du statut prestigieux des parlementaires bretons. Construit par des architectes liés à cette institution et possédé par des figures influentes du Parlement, son histoire reflète aussi l’évolution de l’usage et de l’occupation du château au fil du temps.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Le château féodal des Beaumanoir

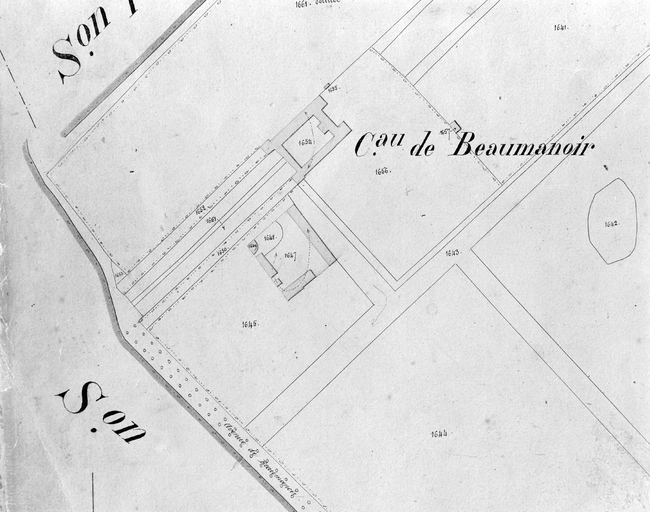

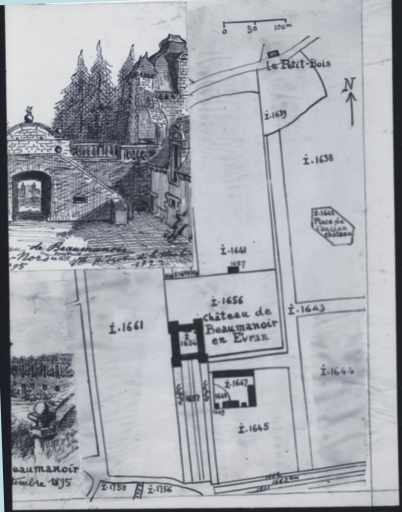

La seigneurie de Beaumanoir en Evran est liée à l´illustre lignage chevaleresque du même nom dont les origines remontent aux premiers temps de la féodalité. Le site du château primitif, mentionné dans les sources à partir du début du 13e siècle, est controversé : certains auteurs pensent qu´il se trouvait à peu près à l´emplacement du château actuel ; d´autres le situent à proximité sur une parcelle au nord-est, dite le Clos du Petit Bois (cadastre de 1845, section I, 1642), ou dans l´ancien village de Beaumanoir lui-même, traversé par la grande route de Rennes à Dinan, d´autres auteurs encore dont René Couffon le positionnent vers la Roche, plus proche de la Rance dont il commandait le passage. Ces différentes hypothèses demanderaient à être confirmées par des vestiges archéologiques. Alphonse Marteville et Pierre Varin mentionnent en 1843 quelques ruines à trois cent mètres du logis actuel. Il peut s´agir des vestiges du château mais aussi de substructures d´un établissement gallo-romain comme l´évoque à cet emplacement la carte archéologique. Quant à Ch Lemaout, en 1851, il remet en cause le site même et évoque des opinions partagées quant au lieu de résidence de Jean III de Beaumanoir, héros en 1351 du combat des Trente, qui aurait pu être le château de Carmeroc. Enfin, tout le monde s´accorde pour dire que ce sont les guerres de la ligue, particulièrement dévastatrices sur ce territoire qui ont ruiné le château féodal. A la fin du 16e siècle, il est mentionné comme étant abandonné et inhabitable.

La construction du château actuel

La seigneurie de Beaumanoir fut rachetée le 28 février 1619 par François Peschart, gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi, conseiller au Parlement de Bretagne, seigneur de Bossac et de Bienassis. Il entreprend la construction du château actuel sur un nouveau site vers 1628 1630 (deux dates étaient portées sur l´un des bâtiments selon une description de 1843). Ces descendants poursuivront le chantier comme en témoignent des différences stylistiques et des détails constructifs qui indiquent une rupture puis une reprise des travaux (qualité différente de la sculpture du grand portail, absence d´homogénéisation des chaînages harpés, consoles et corniches différentes, ailes du logis plus basses que celles prévues à l´origine). La reprise du chantier donne l´impression que le parti originel, savant et ambitieux a été simplifié. Le logis dont les travées sont dépourvues d´ornements se conforme davantage à la mode du milieu du 17e siècle. Il est sans doute construit pour Jean-Baptiste Peschart, baron de Beaumanoir qui se marie avec Pétronille Brunet en 1640 (elle meurt à Beaumanoir en 1641) ou leur fils Joseph Peschart qui épouse en 1671 Suzanne Marie Riaud de Galisson. Le domaine est apporté par la suite en dot à Joseph Le Meneust de Bréquigny par son mariage avec Marie-Françoise Peschart, le 8 avril 1686. Ces derniers cèdent le château à Jeanne Leray dont la fille héritière se mariera à François de Langle de Kermorvan, comte de Beaumanoir, conseiller puis président à mortier au Parlement de Bretagne. Leurs descendants ont possédé le domaine de Beaumanoir jusqu'à sa vente au Conseil Général des Côtes-d´Armor, le 5 novembre 1963.

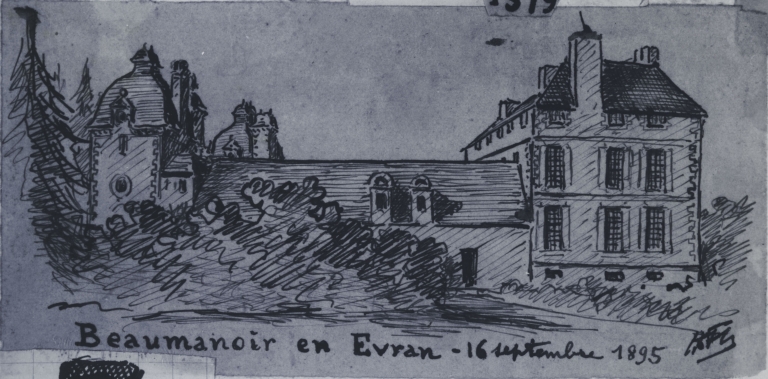

Les transformations du 19e siècle

La date de 1836 portée sur une souche de cheminée correspond aux aménagements et transformations du château par Renée Lefranc-David et Louis Marie de Langle-Beaumanoir. Le logis a été découronné de ses lucarnes et souches de cheminées sculptées en pierre de taille des faluns, les pavillons en carène ont été supprimés au profit d´une toiture simplifiée à faible pente dans l´esprit plus austère du moment. Après 1947, à la mort de Marie de Langle, le château est petit à petit dépossédé de l´ensemble de son mobilier et de ses boiseries : lambris et parquets. Des lambris Louis XV ont été récupérés du bûcher d´une ferme voisine, en 1980, pour les remonter depuis au manoir de la Motte-Saint-Jean à Saint-Coulomb. Le château est loué après 1947 et transformé partiellement en colonie de vacances et en bâtiment d´élevage agricole.

Les restaurations et projets du 20e siècle

Les photos prises en 1963 lors de l´achat de la propriété par le département des Côtes d´Armor témoignent du délabrement du château à cette période. Les toitures sont en partie ruinées et le bâti est envahi par la végétation. La rénovation du château est confiée à Jean Voizard, architecte des Bâtiments de France et à Jean Sonnier, architecte en chef des Monuments Historiques. Des constructions neuves sont incluses dans les travaux à entreprendre afin de s´adapter aux besoins de l´Institut Départemental d´Education Spéciale, qui occupera les lieux à partir de 1969, puis aux services de l´hôpital psychiatrique Saint-Jean de Dieu de Léhon à partir de 1979 jusqu´en 1998. Inhabité depuis plusieurs années, le château a été récemment vendu à un particulier.

Une attribution incertaine

Comme pour l´emplacement du premier château, l´attribution du nouveau château à un architecte de renom n´est pas certifiée par des sources écrites. Plusieurs architectes parmi les plus talentueux ont été cités : Salomon de Brosse, Jacques Corbineau, Etienne Corbineau, Thomas Poussin. Tous ces architectes ont travaillés au chantier du Parlement de Bretagne à Rennes et c´est vraisemblablement dans cet entourage qu´il faut rechercher le ou les maîtres d´œuvres. Il y a pu en effet y avoir un architecte de conception et un architecte d´exécution. L´attribution d´une conception architecturale à Salomon de Brosse a été écartée par René Couffon principalement en raison de son décès en 1626. L´attribution à Jacques ou Etienne Corbineau en tant que concepteur d´une intention architecturale, plans et élévations n´est pas a écarter mais le traitement de la sculpture qui généralement fait honneur à ces architectes, n´est pas ici d´assez bonne facture pour leur en attribuer la paternité. Quant à Thomas Poussin, qualifié d´architecte du roi, il reconstruit en 1611 le château de Chateauneuf d´Ille-et-Vilaine et en 1617 celui du Rocher Portail à Saint-Brice en Coglés. Des recherches récentes conduites par Amélie Decaux sur le château de Chateauneuf d-Ille-et-Vilaine nous permettent de restituer le jeu savant des toitures de ce château. Le châtelet d´entrée était surmonté d´une toiture à l´impériale et le logis s´imposait en fond de cour par sa grande hauteur (cinq niveaux) et sa couverture complexe, pavillon à coyaux avec une cage d´escalier coiffée d´une grande toiture à l´impériale, le tout joint à l´une des trois tours rondes de la forteresse. La référence à cet architecte est induite aussi à Beaumanoir par le traitement savant des trompes en encorbellement, le jeu des bossages désormais à la mode et l´emploi sur les piliers du portail de bossages aplatis. Le château de Beaumanoir aurait-il été construit par Thomas Poussin en référence à l´architecture de son confrère Jacques Corbineau ?

(Jean-Jacques Rioult, inventaire topographique, 2011)

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 17e siècle

- Principale : 19e siècle

-

Dates

- 1628, daté par travaux historiques

- 1836, porte la date

-

Auteur(s)

- Auteur : architecte attribution par travaux historiques

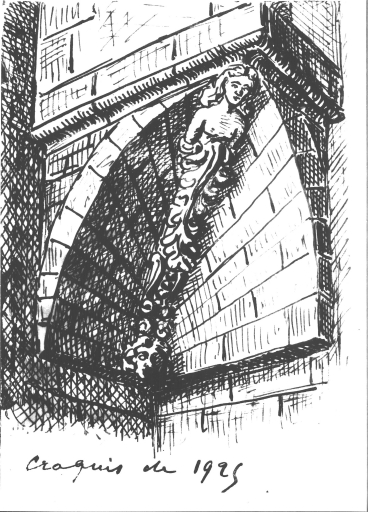

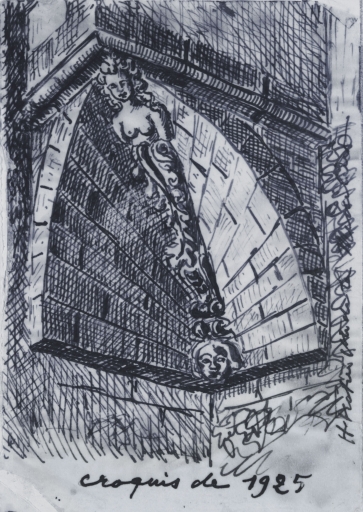

Plan en quadrilatère autour d´une cour avec une aile d´entrée plus basse reprenant les modèles français des châteaux de la seconde Renaissance. Le corps de logis est à cinq travées en façade, il est composé d´un étage de soubassement et de deux étages carrés surmontés d´un étage en surcroît transformé lors des restaurations du 19e siècle (lucarnes détruites et toitures refaites). La partie centrale du logis, qui contient un escalier rampe sur rampe en pierre, est simple en profondeur tandis que les pièces latérales sont double en profondeur et forment un avant corps sur le jardin. Deux ailes, plus basses en rez-de-chaussée avec étage de comble, encadrent le logis et mènent aux pavillons du corps d´entrée. Celle de l´ouest sert de communs, celle de l´est abrite une galerie à l´étage qui communique avec la chapelle haute située dans le pavillon d´entrée. Les pavillons de structures extérieures semblables sont couronnés d´une toiture savante en carène ou toit à l´impériale sommée d´un lanternon de même forme. Les pavillons sont flanqués d´une tourelle d´escalier, de plan carré, hors œuvre sur trompe qui concentre une bonne partie du décor sculpté : bossages en pierre de taille, cariatides présentant un écu et un décor de vigne. L´aile d´entrée surmontée d´une balustrade fait également office de chemin de ronde et de liaison entre les deux pavillons. Le portail à fronton courbe porte les armoiries de la famille de Langle-Beaumanoir : d´azur au sautoir d´or, accompagné de quatre billettes de même, surmontées d´une couronne de marquis et encadrées de deux lions. Les piédroits du portail à bossages plats un sur deux font référence aux colonnes baguées des traités d´architecture d´Androuet du Cerceau et de Philibert de l´Orme. La tour ouest renferme en rez-de-chaussée, un fournil, celle de l´est comprenait une sorte de crypte où reposèrent jusqu´en 1963, les corps des défunts de la famille de Langle-Beaumanoir. Au niveau supérieur, la chapelle vôutée en pierre des faluns a conservé une partie de son mobilier.

(Jean-Jacques Rioult, inventaire topographique, 2011)

-

Murs

- falun enduit

- granite bossage

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier

-

Étagesétage de soubassement, 2 étages carrés, étage en surcroît

-

Couvrements

- voûte d'ogives

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- toit à l'impériale pignon couvert

-

Escaliers

- escalier intérieur : escalier tournant à retours sans jour en maçonnerie

- escalier intérieur : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

Typologiestype ternaire variante ; plan d'ensemble concerté ; cour fermée

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- armoiries

-

Précision représentations

Armoiries des Beaumanoir qui sont D'azur aux onze billettes d'argent, posés 4, 3, 4. (allée, pilier du portail sud) ; armoiries des Peschart De gueules à la bande d´or chargée de trois roses d´azur et accompagnée de quatre ducs (ou hiboux) d'argent (allée, pilier du portail sud) ; armoiries de Langle-Beaumanoir : d´azur au sautoir d´or, accompagné de quatre billettes de même, surmontées d´une couronne de marquis et encadrées de deux lions. Leur devise : j´aime qui m´aime, (grand portail d´entrée du château).

-

Statut de la propriétépropriété du département

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1925

classé MH partiellement, 1965/04/23

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Musée Yvonne Jean-Haffen - Maison d'artiste de la Grande Vigne (Dinan)

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

COUFFON René. Beaumanoir en Evran, Société d'Emulation des Cotes-du-Nord, Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1973.

p. 63-66 -

DECAUX Amélie.La Renaissance d´un château du Clos-Poulet : Châteauneuf . DEA d´Histoire de l´Art, Université de Paris IV.

-

GOURBIL, Jean, MARTIN, Christian. En Pays d'Evran, l'Inventaire d'un patrimoine. Rennes : Rue des Scribes Editions, 1994.

-

MARTIN Christian. Beaumanoir. Huit siècles d'histoire d'une baronnie. Le Pays de Dinan : Cercle Culturel Rance Linon, 2002.

-

OGÉE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Nlle éd. [1778-1780] rev. et augm. Rennes : Molliex, 1843, 1853.

-

Bibliothèque Bretonne, collection de pièces inédites ou peu connues, concernant l'Histoire, l'Archéologie et la Littérature de l'ancienne province de Bretagne. Saint-Brieuc : Ch. Le Maout, 1851.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 35 REN Hist

SAULNIER, Frédéric. Le Parlement de Bretagne, 1554-1790. Imprimerie de la Manutention. 1991. 2 vol.

ISBN : 2-8554-047-X

SAULNIER, Frédéric, Le Parlement de Bretagne, 1554-1790, répertoire alphabétique et biographique de tous les membres de la Cour, accompagné de listes chronologiques et précédé d’une introduction historique, Imprimerie de la Manutention. 1991. 2 vol. -

Bibliothèque universitaire. Université Rennes 2 : MH 2269

BERTRAND, Guillaume, Richesses et dévotion dans la Bretagne des Lumières. La famille de Langle de Beaumanoir, Rennes : Université Rennes 2. 2003.

BERTRAND, Guillaume, Richesses et dévotion dans la Bretagne des Lumières. La famille de Langle de Beaumanoir, Rennes : Université Rennes 2. 2003.

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 1032 W 103

Plan masse suivant le plan cadastral, façades, coupes, plans des caves, fondations, rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, par J. Sonnier, architecte en chef des M.H et J. Voizard, architecte des Bâtiments de France, Saint-Brieuc, le 23 avril 1963.

Lien web

- Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques)

- Lien vers la base Joconde. Entrée du Château de Beaumanoir. N° d'Inventaire : D22.20

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.