Photographe à l'Inventaire

- enquête thématique départementale, Inventaire des églises et chapelles d'Ille-et-Vilaine

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ille-et-Vilaine - Pleine-Fougères

-

Commune

Pleine-Fougères

-

Cadastre

AB

102

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Martin-de-Tours

-

Parties constituantes non étudiéescroix monumentale

L'ancienne église composée d'une nef à chevet droit et d'une chapelle au nord avait été réédifiée en 1706. L'église actuelle a été construite au milieu du 19e siècle sur les plans de 1843 de Victor Béziers-Lafosse par l'entrepreneur Gerault. La sacristie bâtie en 1866 et détruite par un incendie a été reconstruite en 1933. Plan en croix latine, fausse voûte en berceau, clocher-porche, chevet arrondi, sacristie accolée au chevet, niche à jour céleste, style néo-classique. (Barbedor Isabelle ; Orain Véronique)

L’église Saint-Martin (1826-1849, 20e siècle) est l'oeuvre de l'architecte Victor Bézier-Lafosse. Cette église est édifiée à l'emplacement d'une église primitive dédiée à Notre-Dame et qui dépend, au 12e siècle, de l'abbaye de Saint-Florent en Anjou. L'ancienne église de Pleine-Fougères, dédiée à saint Martin de Tours, se composait d'une seule nef à chevet droit, accompagnée au nord d'une chapelle dédiée à sainte Catherine, rebâtie en 1706, et dont la première pierre fut alors posée par Françoise Simon, dame de Brunes de Montlouet. Était-ce bien l'église primitive ? Nous n'en savons rien. En 1186 les moines de Saint-Florent furent confirmés dans la possession de l'église Notre-Dame de Pleine-Fougères et de la chapelle Saint-Martin. Peut-être cette église Notre-Dame, tombée en ruine, fut-elle remplacée par la chapelle voisine, dédiée à saint Martin.

Les prééminences de cette église appartenaient au seigneur du Plessix-Chesnel. C'est ce que déclara en 1678 et 1682 Jean du Breil, possesseur de ce manoir, disant être « seigneur supérieur et fondateur de l'église de Pleine-Fougères, où il a banc à queue proche le maistre autel du costé de l'évangile » (nota : il avait aussi haute justice, cep et collier au bout de la halle, marché tous les vendredis et foires aux fêtes de l'Ascension et de saint Jean-Baptiste - Archives Nationales, P. 1710 et 1715). Le baron du Tiercent, devenu seigneur du Plessix-Chesnel, revendiquait les mêmes privilèges au 18e siècle.

Quant à la chapelle Sainte-Catherine, elle dépendait de la terre du Rozel. Longtemps l'abbé de Saint-Florent, qui avait des droits sur cette terre, prétendit présenter le chapelain chargé de desservir les messes qui s'y trouvaient fondées (nota : cette chapelle Sainte-Catherine n'avait-elle point remplacé celle de Saint-Martin pendant que celle-ci remplaçait elle-même l'église Notre-Dame ?). Mais le Rozel étant devenu un manoir séculier, son possesseur voulut nommer ce chapelain. Aussi voyons-nous en 1711 Gilles Ruellan, baron du Tiercent et seigneur du Rozel, et en 1770 René Ruellan, en 1788 Louis Ruellan, également seigneurs du Rozel, présenter pour desservir Sainte-Catherine l'un Léonard Richard, l'autre Mathurin Guillotin, et le troisième Achille du Pontavice.

Enfin, le seigneur de Montlouët avait un enfeu dans cette église. Là furent inhumés Joseph de Brunes, seigneur de Montlouet, décédé en 1621, Marguerite de la Noë du Boschet, sa veuve, décédé en 1637, François de Brunes, seigneur de Montlouet, leur fils, décédé en 1649, et Marie de Taillefer, femme de ce dernier, décédée en 1678. La confrérie de la Nativité de la Sainte-Vierge fut érigée à Pleine-Fougères en 1617.

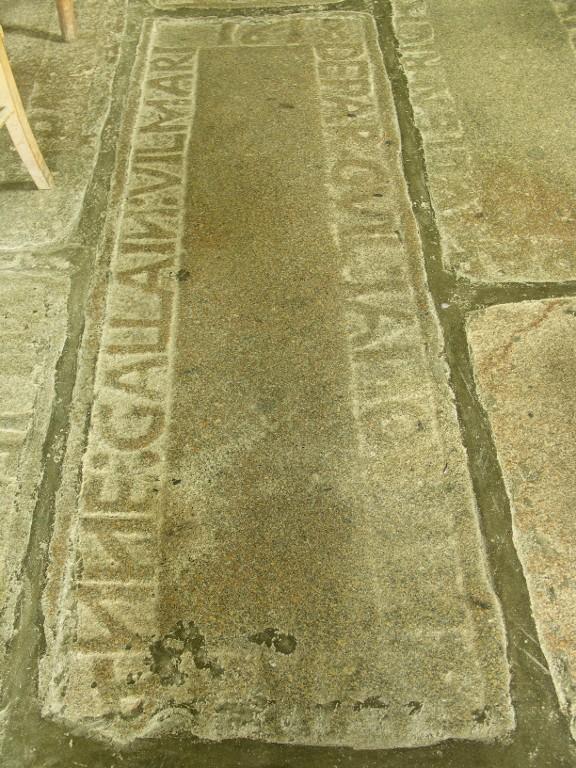

Une nouvelle église a été construite sur l'emplacement de l'ancienne de 1826 à 1849 en forme de croix latine avec des ouvertures en plein cintre. Sous la tour est abrité le tombeau du recteur Jean-Alain Bachelot, mort en odeur de sainteté, âgé de soixante-et-onze ans, le 25 juillet 1852. M. d'Avenel et M. l'abbé Dinart ont écrit la Vie de ce saint prêtre, dont la tombe était devenue un but fréquent de pèlerinages à la fin du 19e siècle (Pouillé de Rennes). L'église renferme de nombreuses pierres tombales.

Le gisant du Plessis-Chesnel est exposé sur la façade sud.

L'ancienne église composée d'une nef à chevet droit et d'une chapelle au nord avait été réédifiée en 1706. L'église actuelle a été construite au milieu du 19e siècle sur les plans de 1843 de Victor Béziers-Lafosse par l'entrepreneur Gerault. La sacristie bâtie en 1866 et détruite par un incendie a été reconstruite en 1933.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1843, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Béziers-Lafosse Victorarchitecte attribution par travaux historiquesBéziers-Lafosse VictorCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Plan en croix latine, fausse voûte en berceau, clocher-porche, chevet arrondi, sacristie accolée au chevet, niche à jour céleste, style néo-classique.

-

Murs

- schiste

- grès

- granite

- moellon

- pierre de taille

- appareil mixte

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

- fausse voûte en berceau

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à l'impériale

- pignon découvert

- croupe ronde

-

Typologiesstyle néo-classique ; clocher-porche ; chevet arrondi ; sacristie accolée au chevet ; niche à jour céleste

-

Statut de la propriétépropriété publique

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

Annexes

-

Annexe n°1

-

Etude du patrimoine architectural et paysager, Les communes du Patrimoine Rural de Bretagne (CPRB), décembre 2021 :

Photographe à l'Inventaire