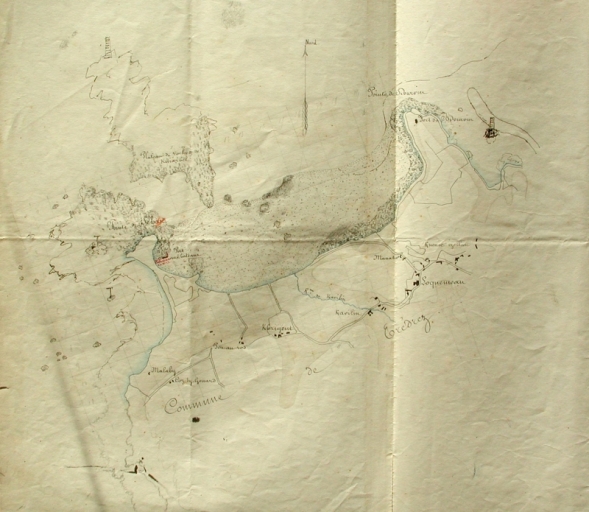

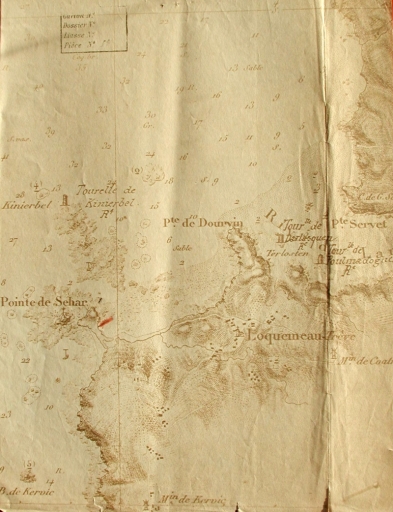

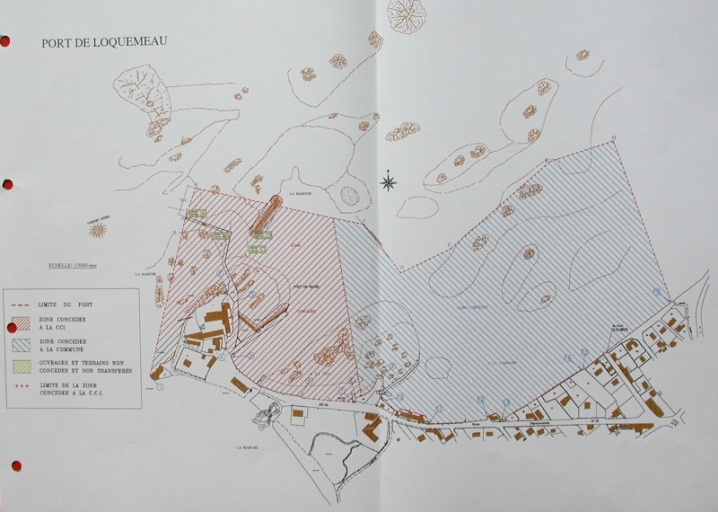

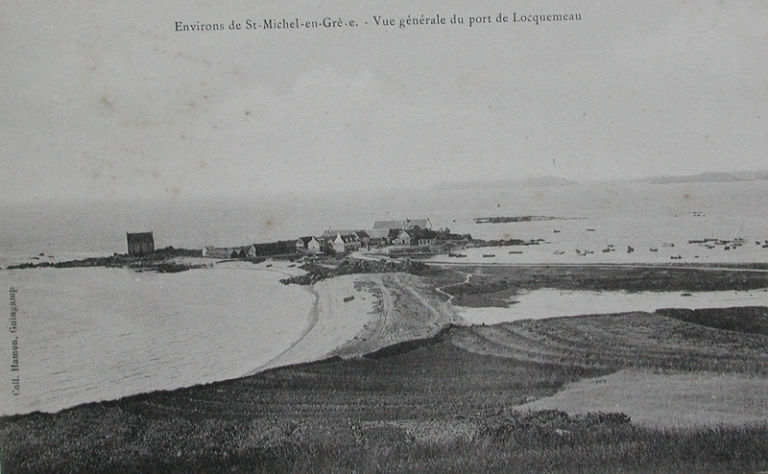

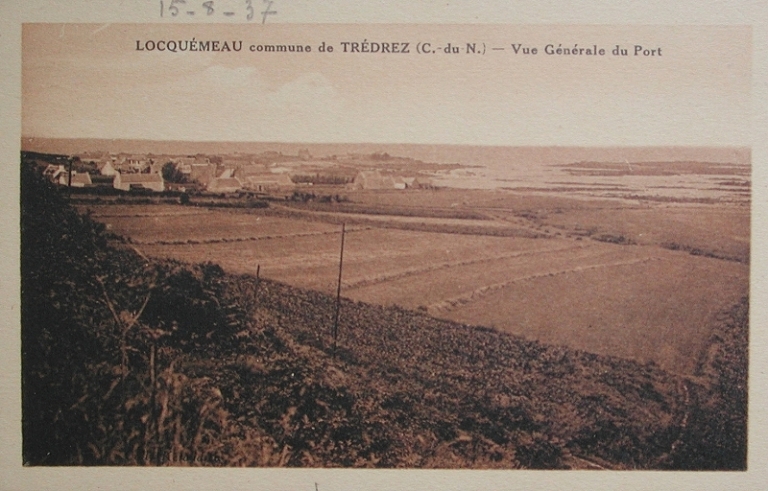

Le port de Locquémeau est constitué par une anse assez ouverte, sous l´abri de la pointe de Séhar et des rochers de Kinierbel.

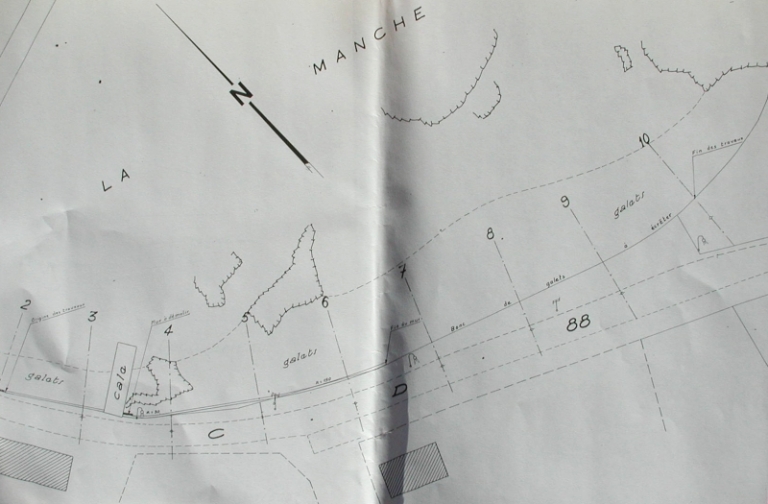

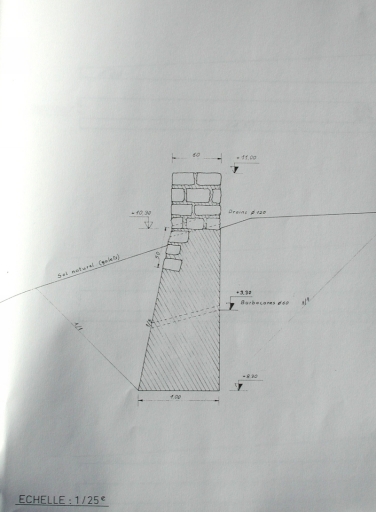

Deux digues d´accostage permettent d´étaler les délais d´accès et de sortie au port.

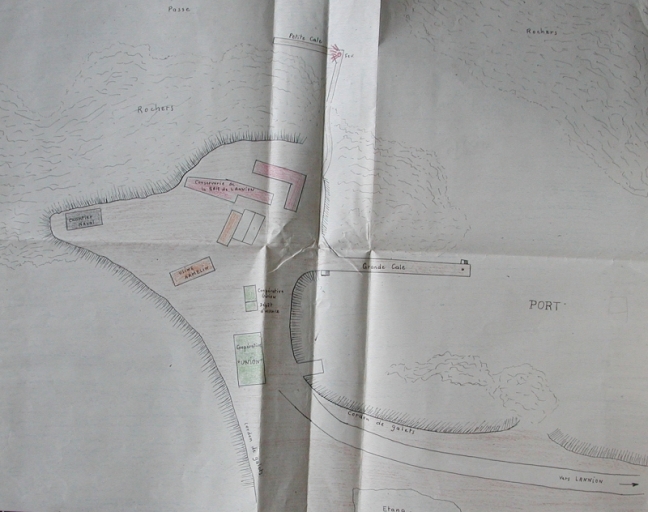

Son nom reste attaché à la pêche des sardines en baie de Lannion (comme Sieck pour la baie de Morlaix). C´était de loin le port le plus actif : une trentaine de « flambarts », montés par cinq ou six hommes, pêchaient au filet droit, de juin à novembre. Les apports (15 à 25 tonnes par jour) étaient traités dans deux usines occupant une cinquantaine d´ouvriers. Une coopérative expédiait les sardines « en vert ». Cette économie a été ruinée entre 1947 et 1950 par la disparition des sardines en baie de Lannion.

Ce port a aussi servi de port d'expédition pour les primeurs dans les années 1920-30, en complément des autres ports de la baie de Lannion. Les engrais (sable, maërl) étaient débarqués dans ce havre, devant l'étang du Vorlenn.

En effet, les années 1960-70 sont marquées dans le Trégor maritime par la crise des pêches côtières traditionnelles : la sardine a disparu, la raréfaction progressive des crustacés nobles (homards et langoustes), la sur-pêche des oursins, la désaffection pour la récolte du goémon.

Avant les années 1980, les pêches coquillières (praires, coquilles Saint-Jacques) ne jouent ainsi qu´un rôle infime, par rapport à la baie de Saint-Brieuc. Elles sont réduites aux formes élémentaires de la pêche à pied (plus d´un millier de pêcheurs déclarés sur toute la côte du Trégor) sur les grèves, à l´embouchure des estuaires, dans les îles, sur les platiers au large. Retenons quatre pratiques : celle des coques sur les plages de l´anse de Goulven, dans la baie de Saint-Michel-en Grève et de Lannion, celle des palourdes en rivière de Lannion, celle moules en baie de Lannion et celle des ormeaux sur les fonds rocheux.

En 1969, le port de Locquémeau armait 26 navires (autant qu´à Trébeurden), pour 35 tonnes débarquées (5 t de poissons, 17 t de crustacés, 13 t de coquillages), et 39 hommes d´équipages (de loin le plus grand nombre de marins-pêcheurs embarqués du Trégor costarmoricain). Sources : Affaires maritimes Paimpol (d'après le rapport de Piboudes, 1978).

Aujourd´hui, ce port arme seulement une dizaine de navires pour des pêches polyvalentes, dont la coquille Saint-Jacques, ce qui fait migrer ces équipages vers l´est et le port de Saint-Quay-Portrieux de novembre à Pâques.

Il faut remarquer qu´en Bretagne Nord, beaucoup de communes littorales ont tourné le dos à la mer, parfois en raison des conditions naturelles comme l´obstacle d´une côte à falaises. Mais ce sont davantage des raisons culturelles et économiques qui ont fait reculer la maritimité et réduit l'importance des activités de pêche : les bénéfices d´une riche agriculture, les revenus du tourisme ou l´attraction des professions maritimes à l´extérieur (la marine marchande).

Des pêches en alternance saisonnière

Dans le cadre des « petits métiers », ce littoral s´est toujours caractérisé par une polyvalence poussée à l´extrême. Il est peu d´endroits où, comme ici, l´on retrouve une telle imbrication des pêches à pied ou en bateau, au large ou à la côte, l´hiver comme l´été, à l´aide d´engins les plus divers (râteaux à perche pour les praires, dragues, filet à perche, sennes, lignes, casiers, récolte des algues et des sables), sur des bateaux de forme et de gabarits très variés.

Les chantiers navals

Plusieurs chantiers navals ont existé à Locquémeau depuis le début du 19ème siècle : Collet dans le 1er quart du 20ème siècle, Levier entre les deux guerres, puis Landouar jusqu'en 1943, associé à Bergot (tous ont aujourd'hui disparu). Ces chantiers construisaient des bateaux de pêches mais aussi des bateaux de plaisance. Un autre chantier aurait existé avant le 20ème siècle sous le nom de Kergariou.

Ces chantiers ont construit des petits bateaux de pêche, selon la tradition orale, très inspirés des formes « Carantec », avec une typologie particulière : fonds très plats, plan de dérive important, quille large et profonde, maître bau assez reculé, fin de l´avant et de l´arrière, légère quête du tableau (en forme d´écusson), flancs très frégatés, étrave droite, fort brion.

L´exemple type que nous avons retenu est le « Poilu », navire disparu aujourd´hui, qui a pratiqué plusieurs métiers sur la côte du Trégor-Goëlo, avant de finir ses jours sur une grève de l´île de Bréhat.

D´autres chantiers proches de la rivière de Lannion ont construit des bateaux de pêche pour ce port : Rolland à Primel Trégastel, Hervé à Trégastel, Daniel à Paimpol.