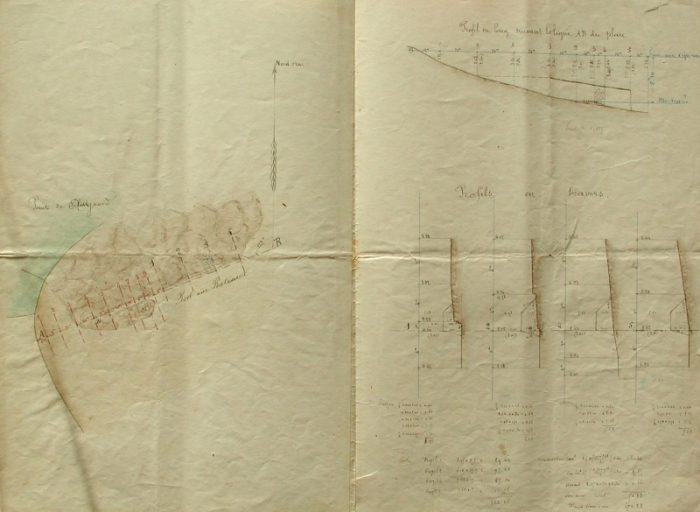

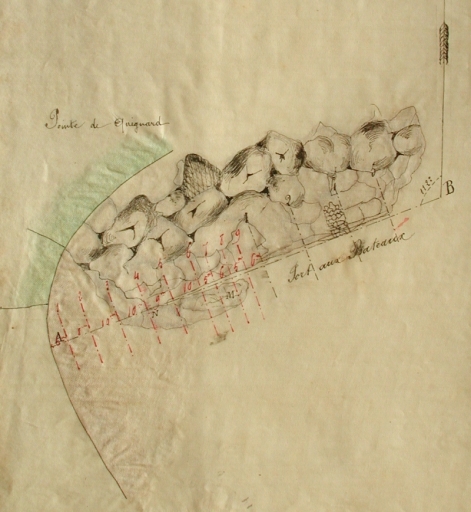

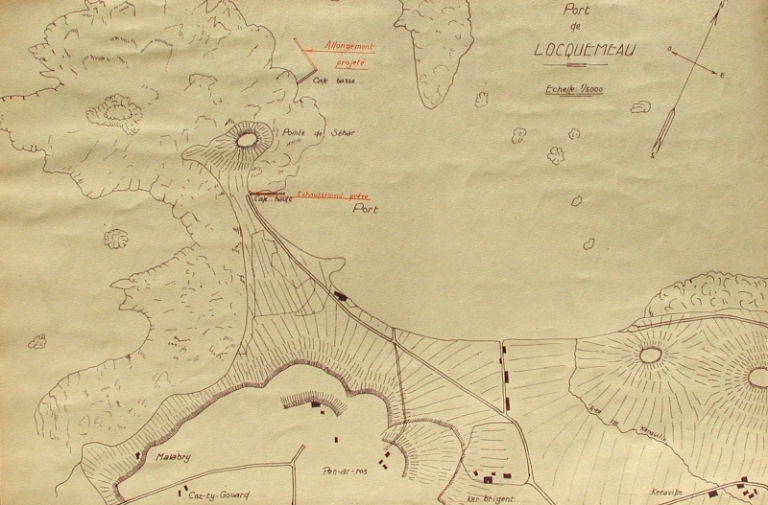

Réclamée par la commune de Trédrez, relayée par le Conseil général, le premier plan de la cale débarcadère à la pointe de Quignard fut dessiné en avril 1872. La cale est réalisée par l'entreprise Kerguenou en décembre de la même année. Cette cale dite supérieure fut rallongée en 1875-1876 et la cale basse construite dans le même temps (par l'entreprise Le Rumeur de Lannion), avec les rochers déroctés de l'ancienne pêcherie (cale située entre la pointe de Séhar et le plateau de Kinierbel). La réception des travaux eu lieu en août 1876.

Cependant, cet équipement ne suffisait pas à l'extension du commerce portuaire, depuis la construction de la friterie de Huon de Penanster (1880) et l'accostage de caboteurs de plus fort tonnage (60 tonneaux), pour livrer la rogue, le sel, le bois pour la fabrication des barils de sardines, et leur exportation. Les bateaux ne pouvaient se tenir à quai, en raison du peu d'élévation de la cale. D'autre-part, le port de Locquémeau représentait un port de débarquement tant pour les opérations de mareyage des bateaux de la baie de Lannion que pour l'exportation des produits agricoles, où il était concurrencé par les ports de Toul an Héry et de Lannion.

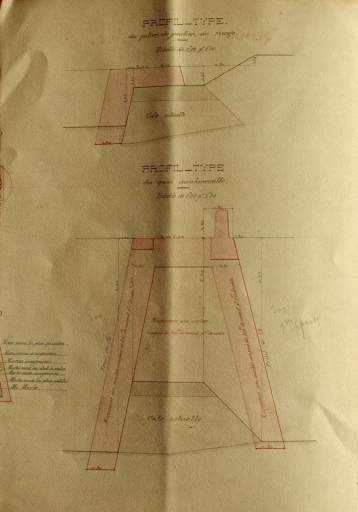

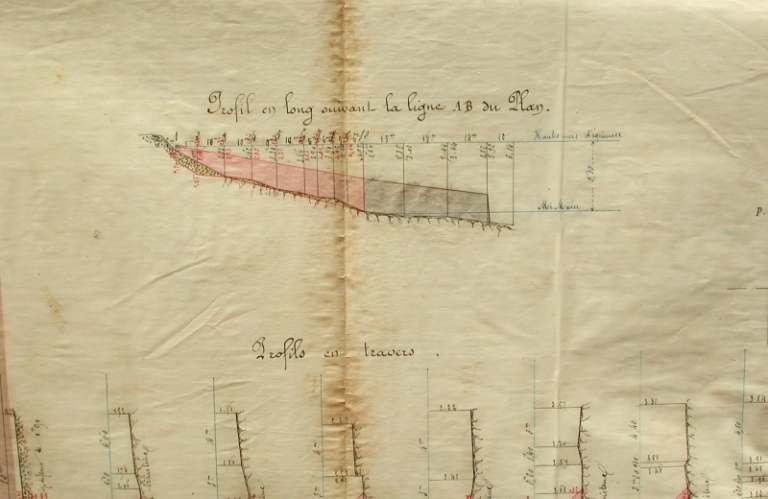

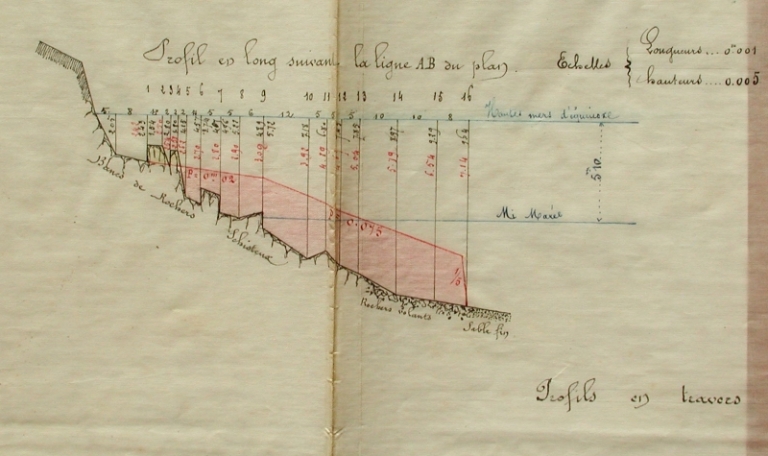

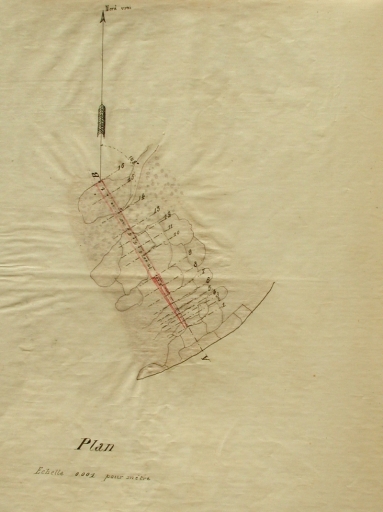

De plus, les deux cales submersibles n'étaient pas accessibles aux grandes marées, malgré leur prolongement. Le Conseil général demanda l'exhaussement de la cale de Quignard de 1, 50 m à 2 m sur une longueur de 50 m, en argumentant sur la fréquentation du port : 40 bateaux pêchent le maquereau à partir du mois d'avril, puis la sardine (la plus importante des pêches). Les bateaux sardiniers sont de Locquémeau mais viennent aussi de Trébeurden et de Lannion, et depuis deux ans, une trentaine de bateaux de Douarnenez approvisionnent l'usine de M° Huon. Huon de Penanster, ancien député et conseiller général de Plestin-Les-Grèves se joignit à cette demande de cale insubmersible, qui ménageait ses propres intérêts, mais le voeu du Conseil général ne fut pas exhaussé. Considérant ce projet comme une affaire d'abord privée, reposant sur des intérêts particuliers (et nécessitant une dépense trop élevée) et doutant du développement du port pour le commerce des produits agricoles, les Ponts et Chaussées refusèrent la réalisation des plans dessinés par l'ingénieur Lasne.

En 1920, les marins-pêcheurs, soutenus par le maire Le Levier, renouvelèrent leur demande de prolongement de la cale basse et d'élargissement de la cale haute. Le port accueillait alors 35 bateaux à l'année, qui pratiquaient la pêche à la sardine pendant 5 mois, et recevait des engrais marins et exportait les pommes de terre primeurs de la "Ceinture dorée" du Trégor. Cette demande aurait pu entrer dans le cadre du programme d'amélioration des petits ports de pêche du département (1931), avec une participation du Conseil général égale à la moitié de la contribution demandée à la commune. La commune avait consenti à fournir à l'entreprise le sable et les moellons ; cependant cette contribution financière lui était encore trop élevée. L'Etat refusa le projet.

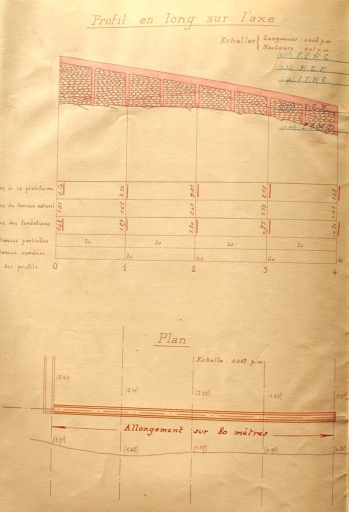

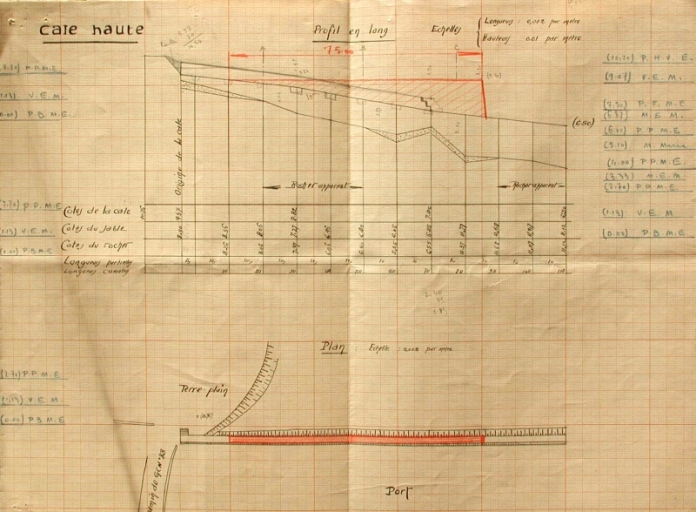

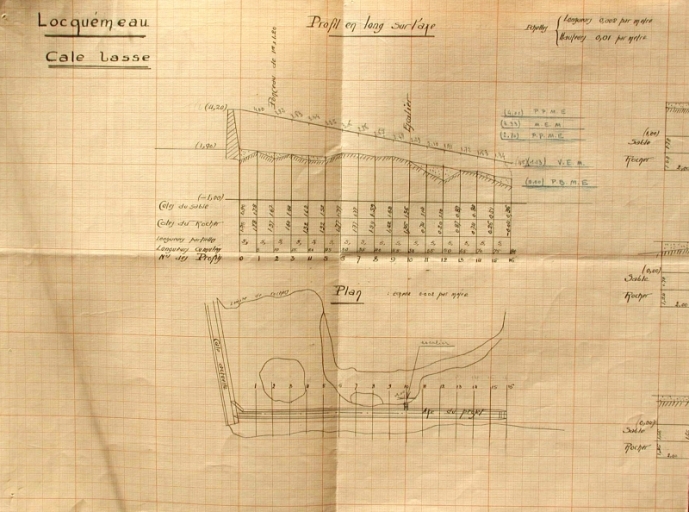

Il fallut attendre les années 1930-31 pour que soit enfin effectif l'allongement de la cale basse sur 80 m de long (jusqu'aux plus basses mer d'équinoxe), l'allongement de 74 m de la cale haute et son exhaussement (+ 4, 20 m), avec un niveau un peu inférieur à la mi-marée, pour pouvoir accoster aux basses de mer de vive-eau (2 escaliers furent rajoutés et 6 boucles d'amarrage scellées). La dépense fut partagée entre d'une part l'Etat et d'autre-part le Conseil général et la commune, à hauteur de 50 %. Les travaux furent exécutés par l'entreprise Jean Martin de Lannion en 1933. La grande cale, accessible des deux côtés, fut élargie en 1947, pour faciliter le débarquement du poisson, et surélevée en 1994. Un phare à feu rouge fixe fut construit sur la petite cale complété par un deuxième feu intermittent sur la côte.