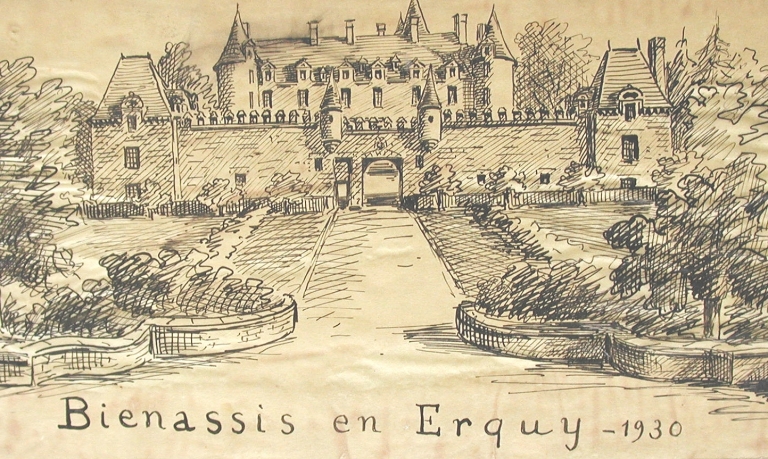

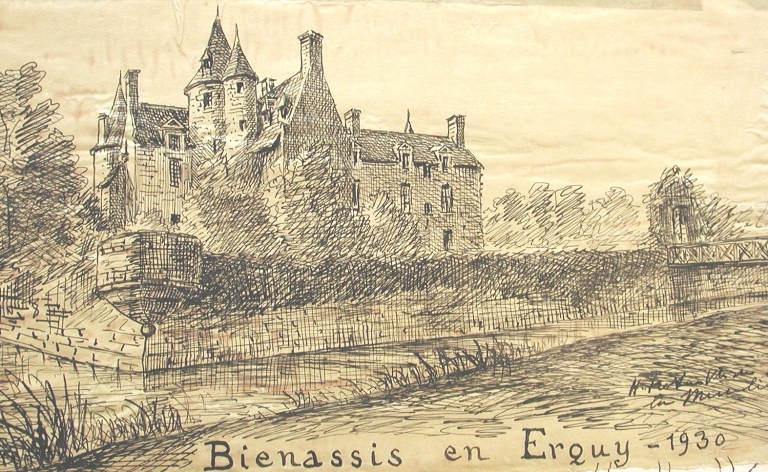

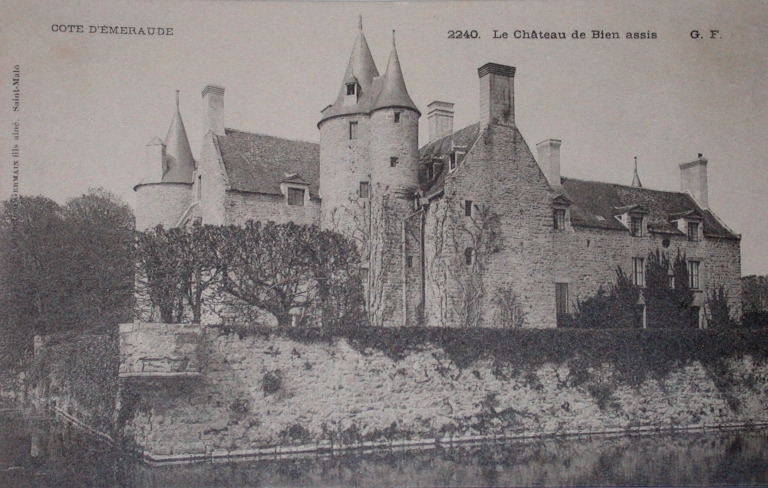

Le château de Bienassis est une construction multiphasée dont les origines remontent au milieu du Moyen Age. Ce château du 15ème siècle, transformé et agrandi au goût de la Renaissance au cours du 17ème siècle, a succédé à un manoir du 12ème ou du 13ème siècle à salle à plan basilical et à ossature de bois cerné d´une douve primitive prolongée au cours de la 1ère moitié du 15ème siècle. Propriété d´une famille dénommée de La Motte au milieu du Moyen Age, probablement seigneurs de La Motte d´Erquy, la terre de Bienassis fut acquise au début du 15ème siècle par Jean de Quelennec, seigneur de Quelennec en Quintin, uni à Tiphaine du Fou en 1374. L'actuel corps de logis a été reconstruit pour Geofroy de Quelennec, fils cadet de Jean de Quelenec, entre 1414, date à laquelle le manoir primitif est déclaré en ruine, et 1434, date à laquelle l´existence d´un manoir neuf est attestée. Une enquête datée de l'année 1434 stipule en effet que le manoir primitif « estoit mal logé et y avoit une ancienne salle gasté et vidé, laquelle ledit Geoffroy [de Quellenec] a fait tresbien réparer et édiffier et auxi y a fait une meson neufve ».

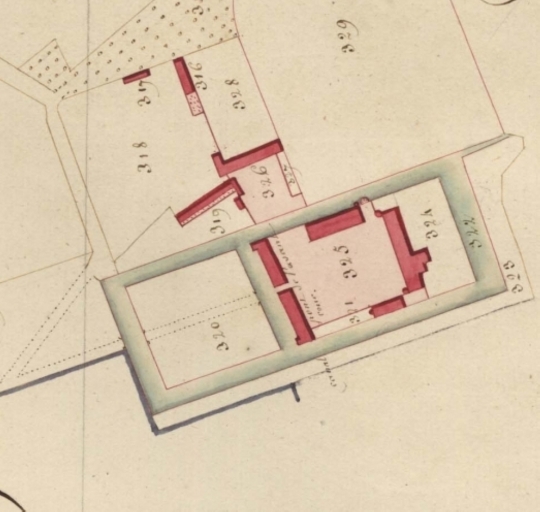

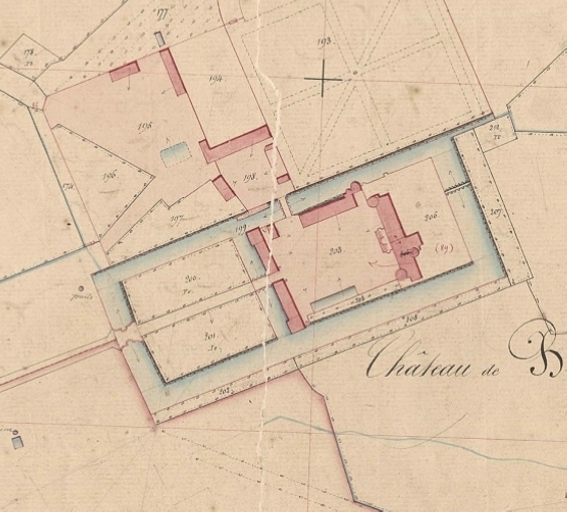

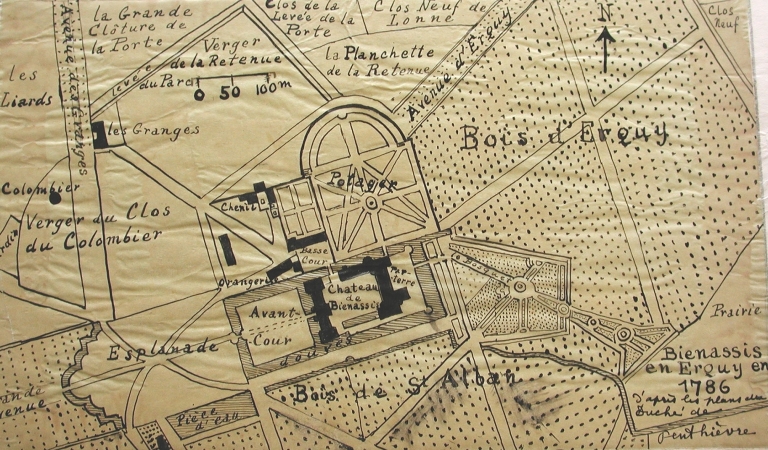

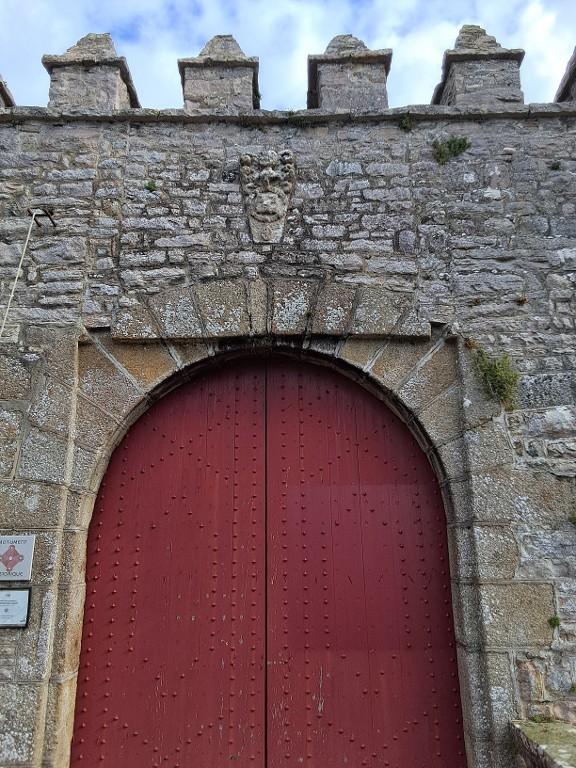

Occupé par les troupes du duc de Mercoeur pendant les guerres de la Ligue (fin du 16ème siècle), il a connu d´importantes transformations et a été agrandi vers l´ouest au cours du 17ème siècle. D´après Gwyn Meirion-Jones et Michael Jones, les travaux furent entrepris par Gilles Visdelou, seigneur de La Goublaye en Saint-Alban, et son épouse Françoise de Quelennec, qui consacrèrent toute leur attention à la reconstruction de l´entrée de la cour (pont, mur, porche et pavillons d´angle) durant la première décennie du 17ème siècle. Toujours selon les mêmes sources, il est très probable que le mur d´enceinte actuel date du 15ème siècle et qu´il fut modifié lors des travaux de transformations du début du 17ème siècle. Jusqu´à la fin du 17ème siècle, la deuxième campagne de travaux concerna l´ensemble du corps de logis. Plusieurs modifications d´ordre structurel motivées par la recherche d´un plus grand confort et de l´intimité (surélévation du rez-de-chaussée, ajout de cloisons et de boiseries, insertion de plafonds/planchers) furent entreprises et la façade antérieure fut rhabillée au goût du jour. Le corps de logis fut agrandi vers l´ouest d´une nouvelle cage d´escalier et d´un corps de bâtiment, puis la tour d´angle antérieur gauche du 15ème siècle fut rebâtie à l´extrémité du nouveau bâtiment.

Sous la revolution, le château et son domaine ont été confisqués et vendus comme bien national. Les propriétaires du château entreprirent au cours du 19ème siècle et au début du 20ème siècle une réorganisation de l´espace bâti essentiellement dans la cour intérieure (c´est de cette époque, plus précisément vers 1905, que date notamment le bâtiment dit du dôme de l´horloge). Les façades et les toitures, le grand escalier, la grande avenue et le jardin, ainsi que la poterne d'entrée ont été classés Monument Historique par arrêté du 29 août 1945.

(Inventaire préliminaire, Erquy, Patrick PICHOURON, 2004)

Le château de Bienassis et ses propriétaires

Le château de Bienassis, datant du 15e siècle, a été successivement modifié par quatorze seigneurs et familles qui l’ont habité.

Les origines (13e au 14e siècle)

Le domaine de Bienassis trouve ses racines dans une probable motte féodale datant du 13e siècle. Avant 1374, il appartenait à la famille de La Motte, probablement liée aux La Motte-Rouge ou La Motte-Coron. Cette hypothèse est suggérée par la présence de toponymes tels que "place de la Motte" et "Motte verte" à Erquy. Leurs armoiries comportaient "de sable, fretté d'or de six pièces", une variante du blason des La Motte.

Les de Quélennec (14e au 16e siècle)

Au début du 14e siècle, Jean de Quélennec, dont la lignée remonte à 1268, acquiert le domaine de Bienassis grâce à son mariage avec Tiphaine du Faou en 1374. En 1412, avec le consentement de son fils aîné, Jean II, il transmet la propriété à son fils cadet, Geoffroi, qui en devient le seigneur en juveigneurie, rattachée à la seigneurie de La Ville-Pépin à Hillion. Le domaine comprend alors au moins 100 journaux (environ 32 hectares), incluant un moulin et plusieurs fiefs dans les environs.

Son fils Alain de Quélennec hérite du domaine et déclare en 1480 un revenu annuel de 200 livres. François de Quélennec, son fils lui succède. Ce dernier est davantage connu pour ses activités de piraterie que pour la gestion du domaine de Bienassis. Après son décès en 1505, son frère Jean III lui succède et épouse Jeanne du Fou. Leur fils Jacques, marié à Catherine de la Marche, effectue un don à l’église d’Erquy pour agrandir un enfeu devant le maître-autel en 1516, consolidant ainsi les liens avec l'église locale. À sa mort en 1532, son fils Jean IV lui succède. Ce dernier étend les possessions familiales dans le Finistère et déclare en 1536 que le château de Bienassis possède des terres boisées, un moulin à vent et plusieurs autres propriétés.

Les Visdelou (16e au 18e siècle)

Jean V de Quélennec meurt sans héritier direct en 1587, et le domaine revient à sa sœur Françoise, qui le transmet à son premier mari, Christophe de Tréal, en 1588. Après la mort de ce dernier, Françoise épouse Gilles de Visdelou, seigneur de la Goublaye, entre 1591 et 1592. Ce mariage marque le début de l’appartenance pour environ 120 ans du domaine de Bienassis à l’éminente famille des Visdelou. Gilles de Visdelou entreprend la reconstruction du château vers 1600, après que ce dernier a été endommagé par la guerre de la Ligue. Il refait l’entrée du château, incluant le pont, le mur d’enceinte et le pavillon d’angle, et modifie le corps du logis.

Son fils Claude qui est l'héritier du domaine, né à Plévenon en 1593, devient président des Enquêtes au Parlement de Bretagne en 1637. Il poursuit les travaux entrepris par son père. Il surélève le rez-de-chaussée, ajoutant de nouvelles structures et maximisant l’espace. De nouvelles cloisons, boiseries, plafonds et planchers sont installés, et la façade antérieure est rénovée pour lui donner un aspect plus moderne. Toutefois, la majorité de ces travaux seront achevés par son successeur. En réalité, le président réside rarement à Bienassis, préférant habiter dans ses hôtels particuliers à Quimper ou à Rennes. Il meurt en 1658, laissant la propriété à son fils François-Hyacinthe.

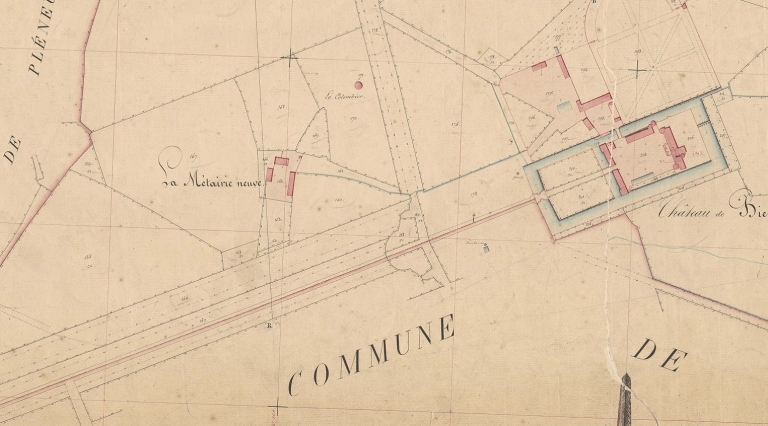

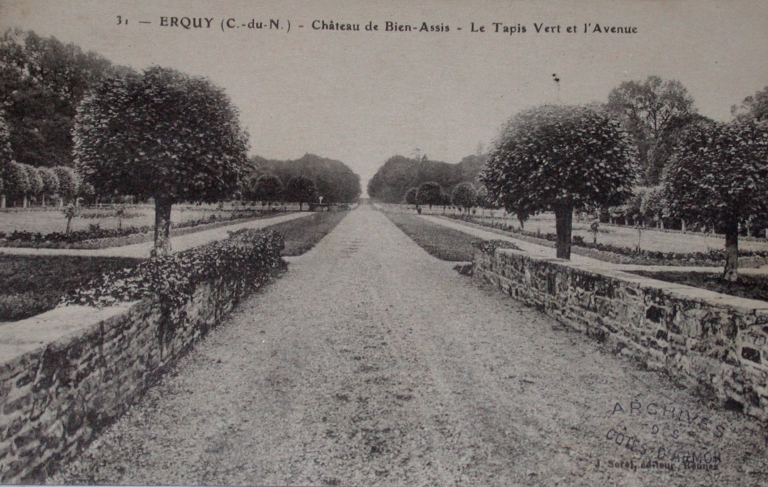

Né en 1651, François-Hyacinthe est gouverneur de Quimper et se marie à Marie-Anne Salou, mariage fructueux pour les Visdelou car il apporte une grande richesse qui lui permet d’agrandir la seigneurie de Bienassis en achetant de nouvelles terres et rentes. Il poursuit les travaux commencés par son grand-père et père, et en entreprend de nouveaux entre 1680 et 1690. Avec son épouse, il réaménage l’ensemble du château permis par l’extension de celui-ci vers l’ouest. L’une des pièces majeures est la création d'un vestibule d’entrée avec un escalier d’honneur monumentale en maçonnerie aux références marines avec le dessin d’une encre permis par la forme du couvrement de l’escalier. Un grand salon est aménagé au rez-de-chaussée et un plafond français peint, porte les armoiries de la famille de Visdelou et de Marie-Anne Salou, est réalisé pour marquer leur engagement dans la rénovation. Vers 1700, huit journaux de terre sont ajoutés au domaine ce qui permet la création de l’avenue principale du château.

La noblesse de cour à Bienassis (1714-1765)

À la mort de François-Hyacinthe en 1714, son fils René-François, président des Enquêtes au Parlement, lui succède brièvement. Sans héritier masculin, le domaine passe à sa fille, Marie-Anne-Hyacinthe, qui épouse Louis Engelbert, comte de la Marck. Ce dernier, membre de l’illustre famille des La Marck, réside rarement à Bienassis, préférant employer un régisseur, M. Le Viet de la Houdinaye, jusqu’en 1728. Leur fille Louise-Marguerite épouse le duc d'Aremberg. Ils sont de riches propriétaires, la valeur de leurs propriétés atteint 1 863 000 livres, dont Bienassis qui équivaut à 397 000 livres. Cette famille qui vie exclusive à Paris, décide en 1765 de vendre l’ensemble des biens bretons issus de Louise-Marguerite de la Marck.

Le retour des Visdelou (1765-1793)

En 1765, le duc d'Aremberg vend alors le domaine de Bienassis à François-Xavier Visdelou, comte de la Ville-Théart. Ce dernier, descendant des Visdelou, entreprend des travaux d’aménagement paysagé autour du château, créant des jardins à la française. En 1783, François-Xavier Visdelou devient le premier directeur des haras de Lamballe. Le château de Bienassis est alors aménagé pour cette activité avec notamment la Grande Avenue, qui s’étale sur 1,1 kilomètre permettant des courses de chevaux. Cependant, en 1793, les troubles révolutionnaires obligent le comte à émigrer, et le château est saisi comme bien national. Transformé en lieu de détention, il est ensuite vendu en 1796 au général Jean-André Valletaux, qui en fait l’acquisition pour son usage personnel.

Après les troubles révolutionnaires

Le général Valletaux, commandant du département des Côtes-du-Nord, meurt en 1811 en Espagne. Ses descendants conservent la propriété jusqu’en 1883, lorsqu’ils décident de la vendre à la famille de Kerjégu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands occupent le domaine avant de le quitter en 1945. La famille de Kerjégu, actuelle propriétaire, a entrepris des restaurations importantes, notamment après l’ouragan de 1987 qui a dévasté le parc.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.