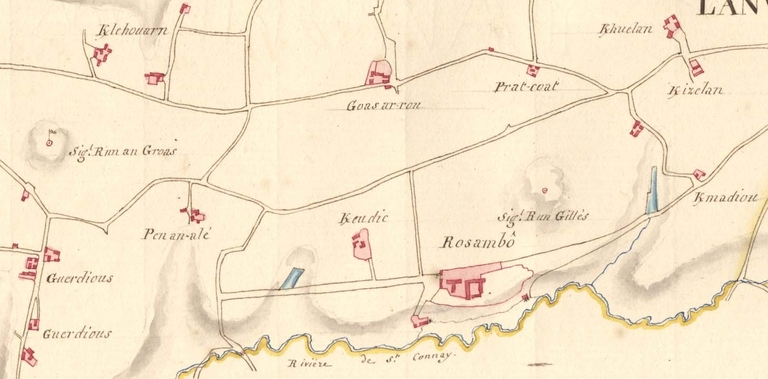

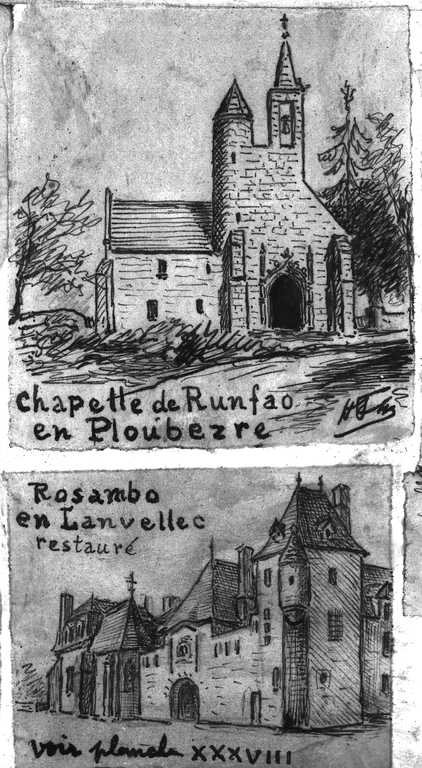

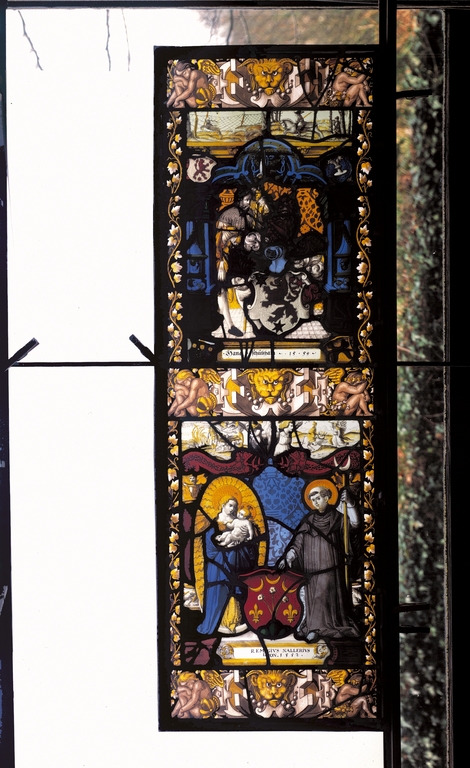

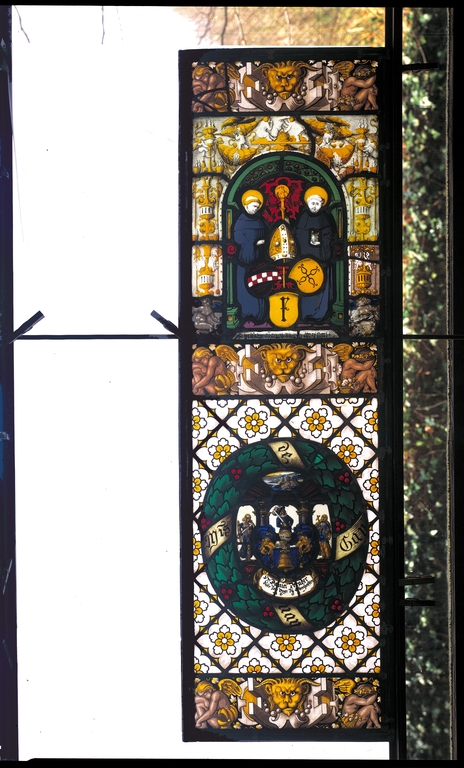

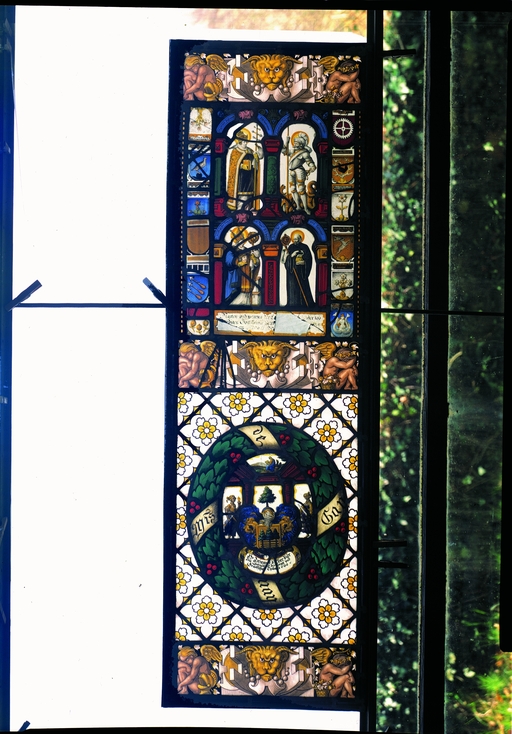

Le château de Rosanbo était le chef-lieu d’une puissante seigneurie unie à celle de Lesnévez dont le propriétaire possédait le titre de seigneur et fondateur de l’église de Lanvellec mais aussi, des chapelles de Saint-Maudez, Saint-Laurent, Saint-Adrien à Plufur et Saint-Anselme. La seigneurie s’étendait jusqu’aux paroisses de Plouaret, Plounérin et Plounevez-Moëdec et disposait du droit de haute justice ayant "patibulaire à quatre pots" (c’est-à-dire, un gibet à quatre piliers de pierre reliés par des traverses de bois auxquelles étaient pendus les condamnés à mort puis exposés à la vue de tous). Au fil du temps, le vieux manoir familial gothique s'est mué en un château à la mode de son temps.

La seigneurie de Rosanbo a successivement appartenu à Yvon du Cozkaër (alias Cosker ou Cosquer), Jean du Cozkaër en 1497, Alain du Cozkaër (qui épouse Amicie Tronson dite dame de Rosanbo), Yves du Cozkaër (procureur du roi à Tréguier qui épouse Françoise de Kernerc’hriou), François du Cozkaër (qui épouse en 1586 Marie de Kercoënt), François du Cozkaër, le fils (qui épouse Marguerite du Parc-Locmaria) et Joseph du Cozkaër (1633-1699), conseiller au parlement de Bretagne qui épouse en 1655 Marie Le Gouvello, fille de conseiller.

Louis II Le Peletier (1662-1730), seigneur de Villeneuve-Le Roy et d’Ablon , conseiller du roi, président à mortier puis premier président du parlement de Paris a épousé en 1688 en première noce Geneviève du Cozkaër, fille unique de Joseph du Cozkaër et de Marie Le Gouvello. A la mort de celle-ci en 1693, Louis II Le Peletier entre en possession - pour son fils Louis III Le Peletier - né en 1690 - des biens hérités de sa femme : Rosanbo, Barac’h, Keruzec, Kerimel, Cabatoux, la prévoté du Pré et les baronnies de Caotfrec et Coatrédrez. Rosanbo passe alors des mains d’une ancienne maison de Bretagne, à une vieille famille parisienne de l’élite judiciaire. En 1699, la terre de Rosanbo est érigée en marquisat par Louis XIV et Louis Le Peletier prend le nom de Louis Le Peletier de Rosanbo.

Louis III Le Peletier de Rosanbo (1690-1770) épouse en 1717 Thérèse Hennequin d'Ecquevilly (1690-1746). Il est l’unique héritier de son grand-père Joseph du Cozkaër décédé en 1699. Vers 1736-1738, il confie les travaux d’agrandissement et d’embellissement du château à l’architecte parisien Louis Joubert d'Orgemont, expert du greffe des bâtiment du roi.

Louis IV Le Peletier (1717-1760) qui a épousé Marie-Claire-Aimée de Mesgrigny d’Aunay hérite de Rosanbo. Sa femme est l’arrière-petite-fille du maréchal de Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) ce qui explique la présence des archives personnelles du célèbre ingénieur militaire à Rosanbo.

Louis IV Le Peletier (1747-1794), premier président du parlement de Paris qui a épousé en 1769 Marie-Thérèse de Lamoignon de Malesherbes (1756-1794), fille de Malesherbes, ministre de Louis XVI, hérite à son tour du château de Rosanbo. Le couple a quatre enfants : Aline-Thérèse, Louise-Madeleine, Guillemette et Louis né en 1777. L’ancien ministre Malesherbes séjourne à Rosanbo en septembre 1779. Le service du château est alors réduit à une conciergerie et à un archiviste dont la mission est de conserver les titres et aveux et d’en fournir au besoin des copies. Le 20 août 1780, Louis IV Le Peletier et sa femme honorent Rosanbo de leur présence. Selon les saisons, la famille résidait dans les châteaux de Malherbes, Villeneuve-le-Roi (la reconstruction du château est achevée en 1704 mais il est vendu en 1734), Madrid avec son bois de Boulogne et à l’hôtel de Bondy à Paris.

Publiée par Daniel Morvan chez Skol Vreizh en 1992, l’étude de la correspondance, des livres de compte et mémoires de Pierre-Marie Grégoire de Guermarquer (en référence à une métairie de Vieux-Marché), régisseur des terres de Louis Le Peletier des de 1776 à 1806 et auparavant négociant, éclaire la vie quotidienne du domaine de Rosanbo de la veille de la Révolution française à l’Empire.

Grand seigneur, absent de Rosanbo car résident à Paris, Louis Le Peletier délègue en effet l’administration de ses domaines à un régisseur, "homme de cabinet" et nécessairement "bon cavalier" pour parcourir les terres et faire collecter les loyers versés en grains à la Saint-Michel (29 septembre). Une fois stockés, les grains sont vendus afin de payer mensuellement l’intendant particulier du seigneur suivant le contrat de régie. Avec les domaines de Rosanbo, Lannion et Tréguier, Pierre-Marie Grégoire de Guermarquer administre plus de 3 000 hectares répartis en huit-cent-vingt fermes. Rosanbo étant "l’un des plus vastes et riches domaines de Bretagne" (Morvan, 1992).

(Inventaire du patrimoine de Lannion-Trégor Communauté, Guillaume Lécuillier, 2021).

Rosanbo, un château parlementaire ?

Le château de Rosanbo compte parmi les demeures parlementaires emblématiques des Côtes-d'Armor, ayant accueilli sur cinq générations des membres influents des Parlements de Bretagne et de Paris.

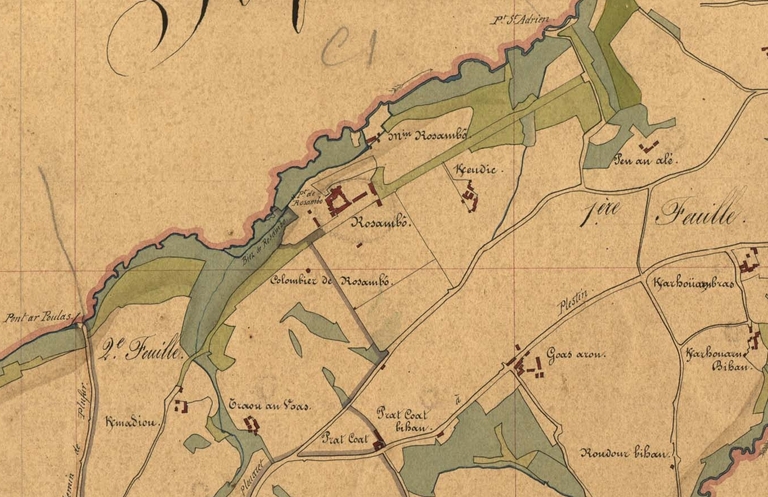

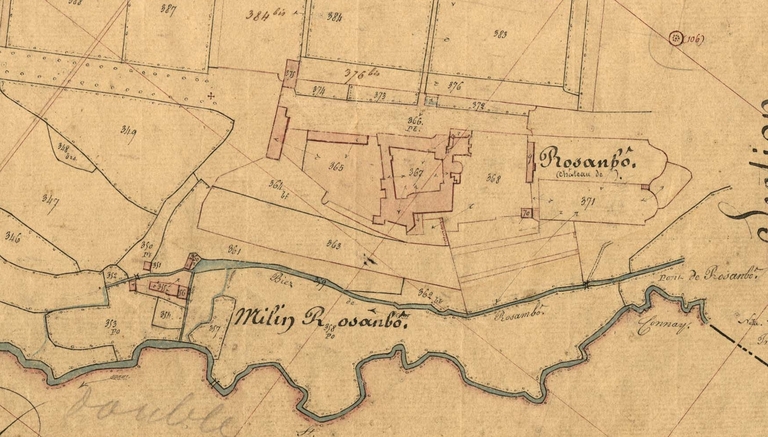

Cette lignée parlementaire débute avec Joseph du Coskaër (1633-1699), conseiller et commissaire puis conseiller originaire au Parlement de Bretagne entre 1659 et 1686. Héritier d'un domaine familial possédé depuis le 15e siècle, il entreprend de transformer le manoir défensif en château classique, édifiant notamment le pavillon d'angle, l'aile nord, le pavillon ouest et un colombier monumental. Né et mort à Rosanbo, son attachement à ce domaine est manifeste. Sa fille unique, Geneviève du Coskaër, hérite du domaine et épouse en 1688 Louis II Le Peletier (1662-1730), issu d'une famille de noblesse de robe parisienne. Ce magistrat influent devient premier président du Parlement de Paris (1707-1712), une fonction de premier plan dans la hiérarchie judiciaire du royaume. Bien qu'établi à Paris, il ne délaisse pas le château de Rosanbo. Il obtient de Louis XIV l'érection de sa terre bretonne en marquisat en 1699, affirmant ainsi son emprise sur ce domaine acquis par alliance. Son fils, Louis III Le Peletier (1690-1770), également premier président du Parlement de Paris (1736-1743), poursuit cette stratégie d'ancrage territorial en modernisant Rosanbo. Il lui confère une dimension "versaillaise" en engageant l'architecte Louis Joubert d'Orgemont, expert du greffe des bâtiments du roi. L'implication territoriale s'atténue avec Louis IV Le Peletier (1717-1760), président à mortier au Parlement de Paris dès 1736, qui ne séjourne pratiquement jamais à Rosanbo, le transformant en conciergerie gérée par un régisseur. Il renforce néanmoins le prestige familial en épousant l'arrière-petite-fille du maréchal de Vauban. La lignée parlementaire s'achève avec Louis V Le Peletier (1747-1794), président à mortier du Parlement de Paris en 1765, qui conserve le titre de marquis mais ne se rend jamais sur sa terre bretonne, se contentant de visites sporadiques.

L'analyse de ce rapport au domaine révèle une corrélation entre prestige de la charge et attachement au lieu. Joseph du Coskaër, conseiller au Parlement de Bretagne, entretient un lien fort avec Rosanbo, qui constitue à la fois sa résidence, sa source de revenus et le symbole de son ascension sociale. À l'inverse, les Le Peletier, occupant des charges prestigieuses à Paris, y voient davantage une valeur symbolique. Cette opposition mérite toutefois d'être nuancée. Si les deux premiers présidents Le Peletier investissent dans Rosanbo, leurs motivations diffèrent de celles de Joseph du Coskaër. Ce dernier, issu d'une ancienne lignée bretonne, cherche à matérialiser l'ascension sociale de sa famille caractérisée par son intégration comme conseiller au Parlement de Bretagne, institution où seuls 110 membres siègent par session parmi environ 20 000 nobles bretons au 18e siècle. Les Le Peletier, en revanche, s'inscrivent dans une logique de conquête territoriale, marquée par l'érection du marquisat puis la transformation architecturale du château, signalant leur volonté d'affirmer leur autorité sur un territoire longtemps dominé par une puissante famille locale.

L'évolution architecturale de Rosanbo reflète ainsi le passage d'une architecture de prestige à une recherche de confort, caractéristique des demeures aristocratiques des 17e et 18e siècles. Si Joseph du Coskaër amorce la transformation du manoir familial en résidence classique, les Le Peletier opèrent une rupture en investissant massivement dans sa modernisation. En 1736-1738, Louis III Le Peletier confie à l'architecte Louis Joubert d'Orgemont une refonte complète du château dans un style inspiré de Versailles, mêlant esthétisme et confort : pavillons à toitures Mansart, fenêtres en travées régulières, escaliers monumentaux, jeu d'eau en miroir et ornementations en pierre de taille. Cette réalisation peut contraster avec certaines demeures de d’autres parlementaires bretons, aux moyens financiers plus limités.

Rosanbo constitue ainsi un exemple rare de château parlementaire où l'architecture devient vectrice d'affirmation sociale et politique. Pour les Le Peletier, ce domaine breton, malgré son éloignement de Paris, représente un outil de projection d'influence, inscrivant durablement leur nom dans le paysage provincial et compensant leur absence physique par une présence architecturale forte.

Cette lignée parlementaire et ces investissements architecturaux inscrivent Rosanbo parmi les 21 châteaux parlementaires recensés dans les Côtes-d'Armor.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.