Le nom du manoir de la Rocherousse tire son origine d’un menhir rougeâtre en forme de crapaud, autrefois situé près de l’étang de Quessoy. Selon la légende locale, ce menhir serait apparu après qu'une fée, en route vers le Menez Bré, ait perdu une de ses pierres. Cet incident, source de grande honte pour elle, la conduisit à se cacher sous une pierre, où la reine des fées la découvrit et la pétrifia en crapaud. Le manoir conserve cette appellation en hommage à cette légende et ce menhir, qui fut dynamité après la Seconde Guerre mondiale, bien que quelques fragments demeurent encore sur le site.

Les premiers propriétaires (14e - 1565)

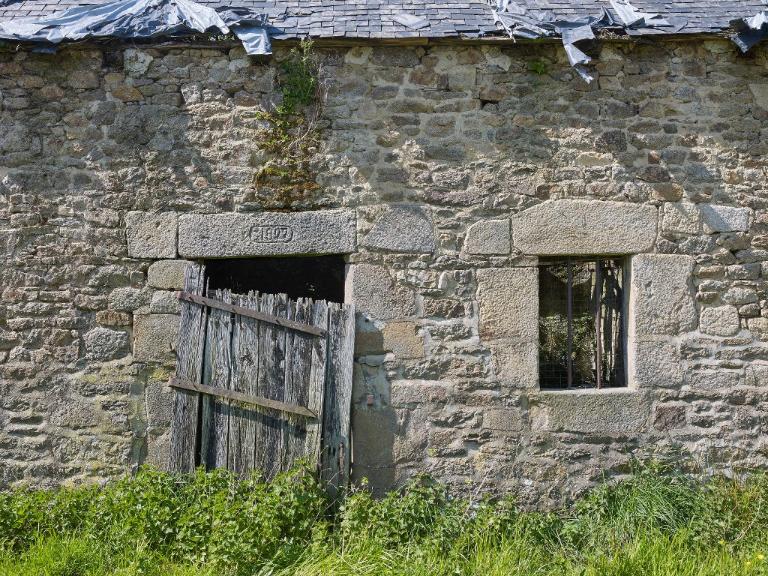

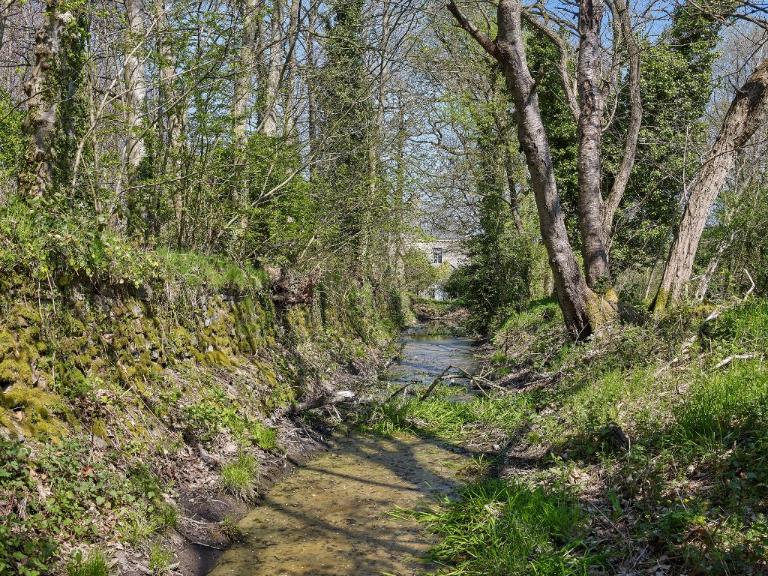

L’existence du manoir remonte au 14e siècle. La seigneurie de la Rocherousse fait partie, à cette époque, de la juveignerie de la seigneurie du Boislgé. Les premiers détenteurs connus de la terre sont les Boisglé, dont les armoiries sont de gueules à trois fleurs de lys d’argent. Le cadet de la famille, héritier de cette terre, ajouta une étoile d’or en chef à ces armes et fit construire les premières douves du manoir. Guillaume du Boislgé, écuyer, est l’un des premiers propriétaires mentionnés en 1370. L’un de ses descendants, Pierre, juveigneur en 1469, épouse Henriette de Rueneuve, dame de Penanros en Nizon. Sans enfant mâle, leur fille, Marguerite, épouse Charles de Keymerc’h vers 1450. À la mort de ce dernier en 1485, le domaine revient à leur fils Louis. Après la mort de Louis en 1524, c’est sa fille Françoise de Keymerc’h qui hérite du domaine. Elle vend le manoir, ses métairies et son moulin à eau à Maître François Budes, seigneur du Tertre Jouhan Sourville, après le décès de son mari.

Les Halgouët (1565 - 1654)

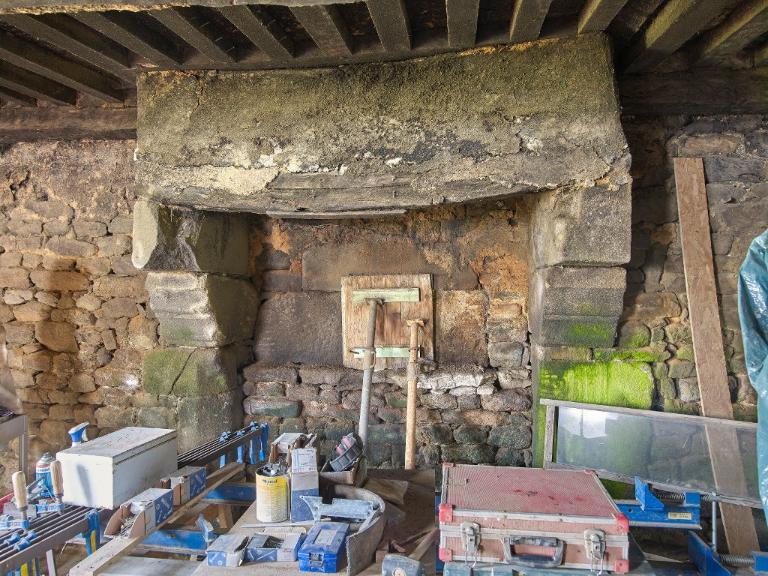

François Budes n’ayant que des filles, c’est sa fille Renée qui hérite du manoir. Elle épouse, par contrat, Philippe du Halgouët le 25 septembre 1565. Celui-ci est maître des Requêtes ordinaires du duc d’Anjou et sénéchal royal de Saint-Brieuc. En 1576, Philippe devient conseiller originaire au Parlement de Bretagne. Lorsqu’Henri II institut le Parlement de Bretagne en 1553, il créer deux types de charges : les charges « originaires » et les charges « non-originaires ». Concrètement, c’est une différenciation selon l’origine du magistrat : bretonne ou française. Cette différenciation est très importante au 16e siècle mais n’est plus qu’une distinction nominale au 18e siècle. Philippe du Halgouët meurt le 22 juin 1604, et son fils Jehan hérite du domaine. Ce dernier, né vers 1575, épouse Louise James vers 1609, fille unique de François, seigneur de la Ville Carrée, qui lui confère une grande fortune. Jehan devient propriétaire de la Rocherousse à la mort de sa mère, Renée Budes, en 1628. Il entreprend de nombreux travaux dès le 11 décembre 1628 avec des maîtres maçons locaux pour réaménager le domaine : amélioration de la cour, des douves, des écoulements d’eaux, démolition du vieux colombier et nettoyage des alentours. Jehan du Halgouët restaure également la chapelle Sainte-Anne en 1605, qui est consacrée le 11 janvier de la même année. En 1777, un document rédigé par François-Louis-Auguste-Joseph Gouyon du Vaurouault, propriétaire du manoir, confirme la chapelle Sainte-Anne comme principale chapelle pour la chapellenie de la Rocherousse et du Boisglé. Un chapelain, Claude-François Rouxel, est nommé pour entretenir le lieu et célébrer une messe quotidienne. Bien que Jehan s'investisse beaucoup dans la restauration, certaines de ses ambitions pour le manoir restent inachevées. Jehan du Halgouët se démet de sa fonction de conseiller au Parlement de Bretagne en 1634, cédant sa charge à son fils. Il décède à Rennes le 18 septembre 1645 et est inhumé à Quessoy. Louise James meurt en 1649. Le couple a eu trois enfants : Philippe II (né en 1609), Guy et Marguerite. Le domaine de la Rocherousse passe à la sœur de Jehan, Françoise du Halgouët, douairière du Bourgblanc, qui y vit jusqu’à sa mort en 1647.

Les Cambout de Coislin (1654-1721)

Philippe II du Halgouët hérite du manoir, il est la troisième génération de parlementaire à y vivre. Cependant, en 1636, il est nommé conseiller au Parlement de Paris, et en 1640, maître des Requêtes. En conséquence, le manoir devient une résidence secondaire, et la gestion est confiée à un fermier général. Philippe II meurt le 23 juin 1647, et son épouse, Louise de Bistrate, également. Le manoir reste inoccupé par la famille, mais il est sous la gestion de fermiers successifs, notamment Maitre Jean Baudet, sieur de la Croix (1654-1663), François Le Moine (1665-1669), Jacques Varin (1687), et Claude Bureaul (1707).

Le manoir appartient à la famille Cambout de Coislin après que Mathurin Jean Georges Plancher, conseiller du roi et sénéchal du duché de Penthièvre, l’achète en 1721. Ce dernier, homme fortuné, est également propriétaire du château de Lamballe. En 1746, la famille Plancher détient toujours la Rocherousse, et Jeanne-Françoise Le Fruglais, seconde épouse de Mathurin Plancher, déclare la propriété dans un aveu. Leur fils, François-Charles-Anne, héritera de la seigneurie et épouse Catherine de Kergu en 1744. À la mort de François-Charles-Anne en 1754, le manoir passe, par alliance, dans les mains des Gouyon de Vaurouault. En effet, Fidèle-Joséphine-Charlotte Plancher, épouse François-Louis-Auguste Gouyon du Vaurouault en 1765.

La Révolution française et la famille Gouyon de Vaurouault (1765-1796)

La Révolution marque un tournant pour la famille Gouyon de Vaurouault, propriétaire du manoir. En mars 1792, le domaine est saisi en raison de l’émigration des propriétaires. Le manoir est vendu le 3 fructidor an 4 (20 août 1796) à Charles Bailly, un habitant de Saint-Brieuc, pour une somme de 31 762 livres. Après la vente, le manoir est négligé, mais pendant la chouannerie, il devient un lieu de refuge pour les royalistes, se fiant aux fortifications du manoir. Malheureusement, un groupe de révolutionnaires arrive à y accéder et massacrent l’ensemble des royalistes qui y dormaient.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.