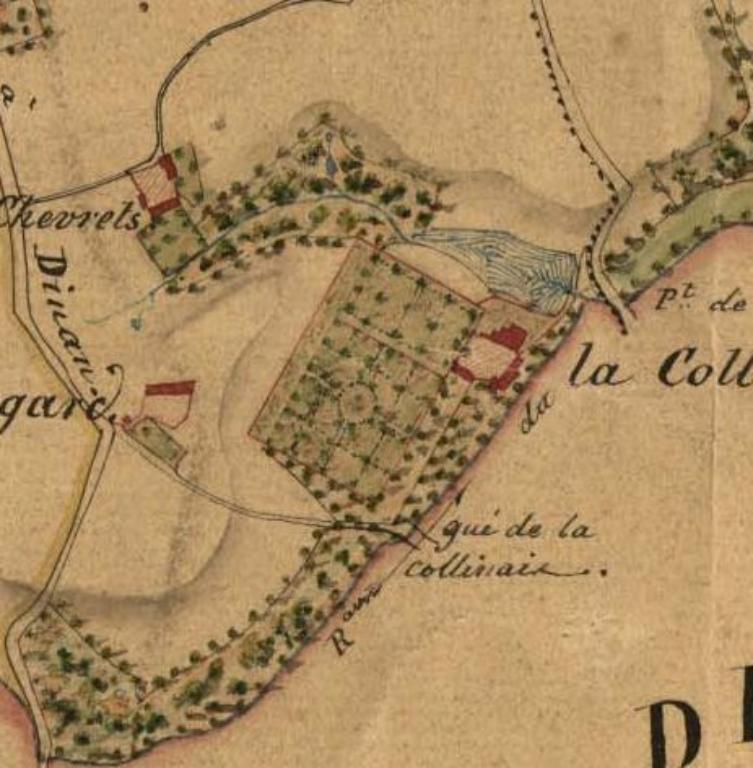

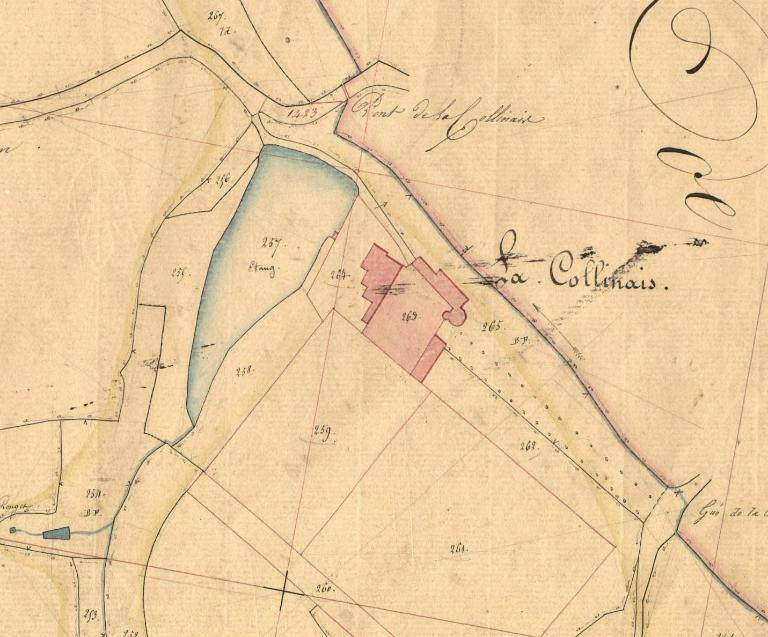

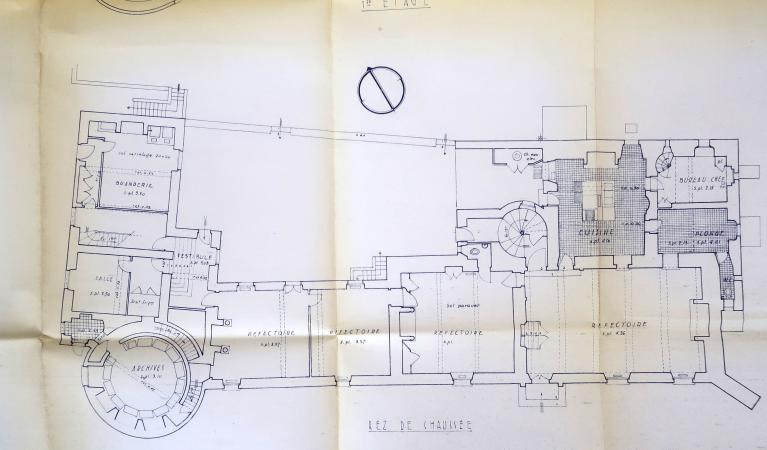

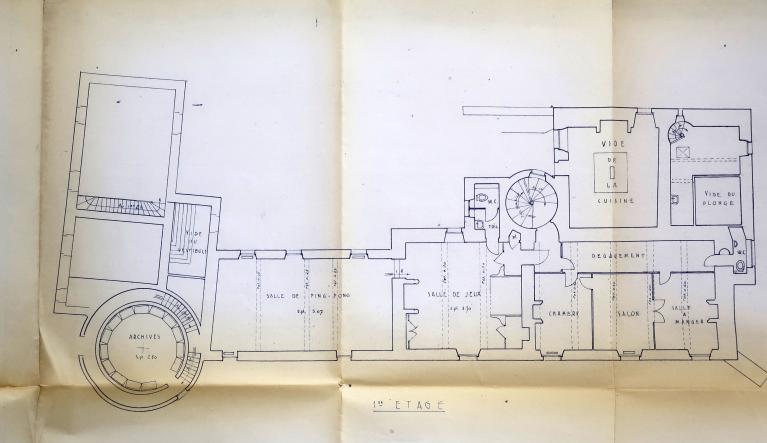

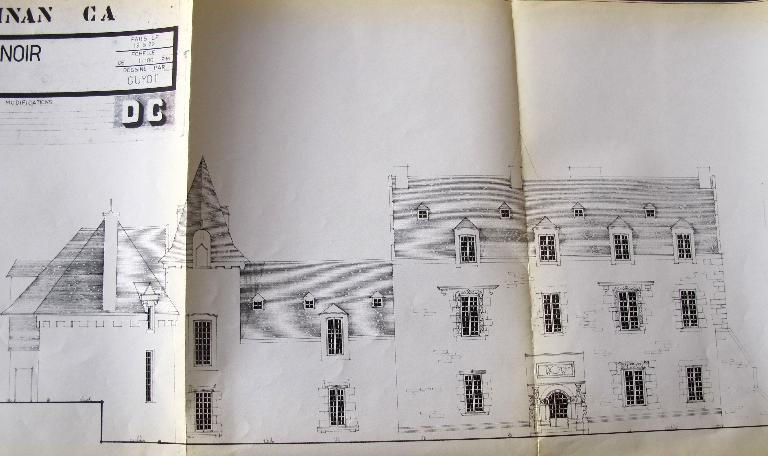

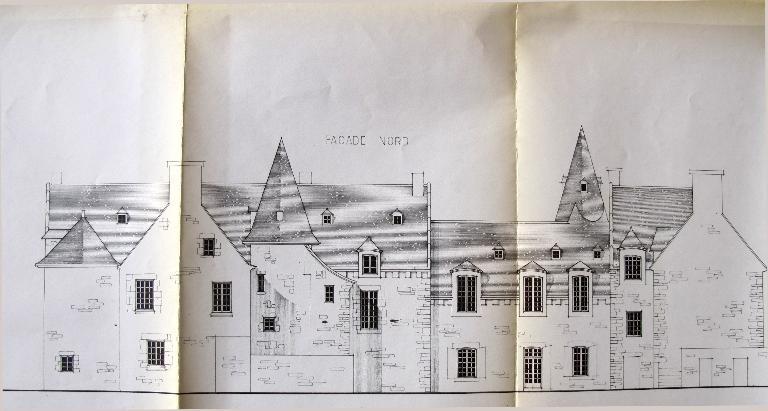

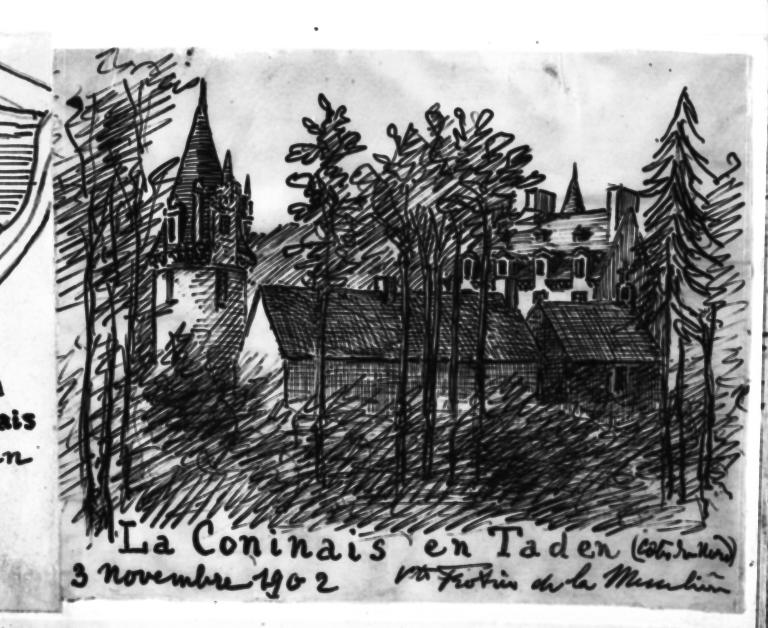

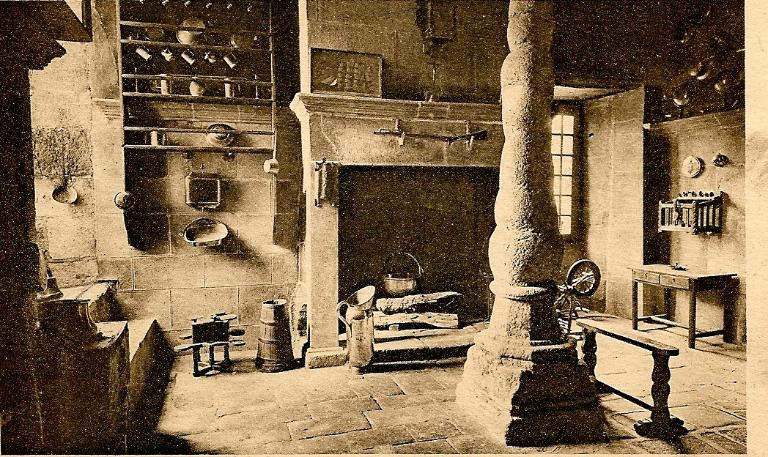

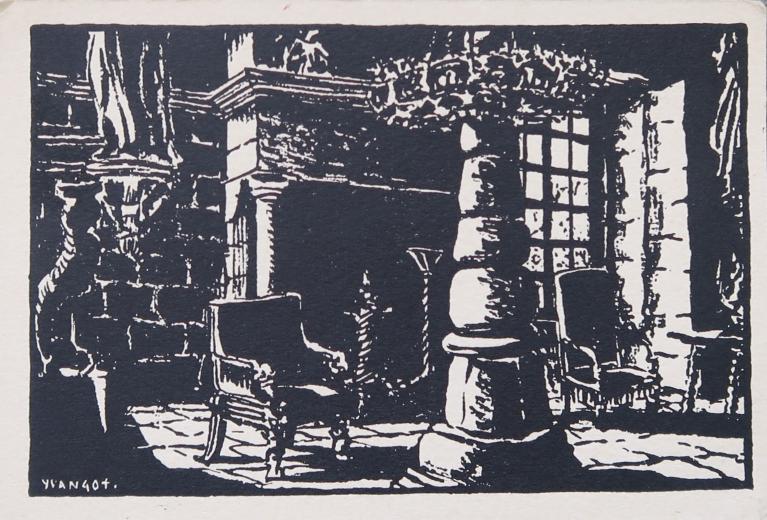

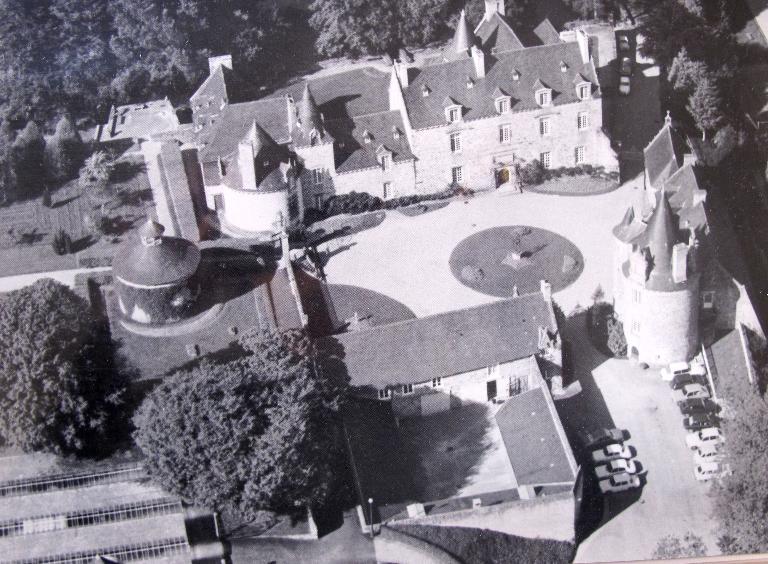

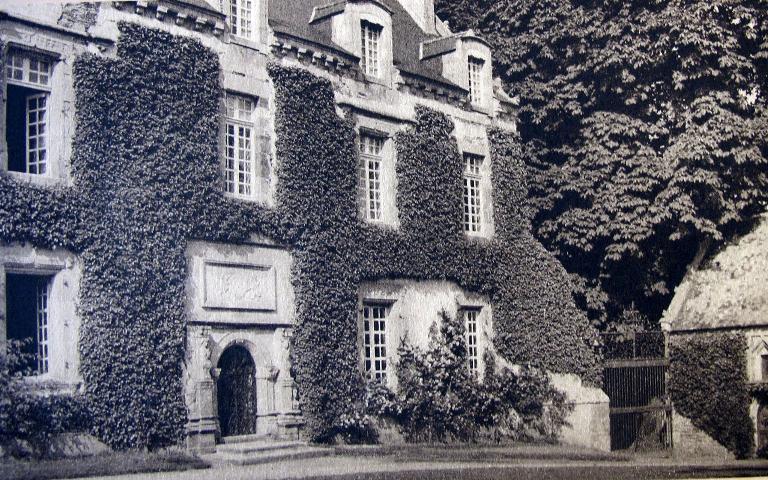

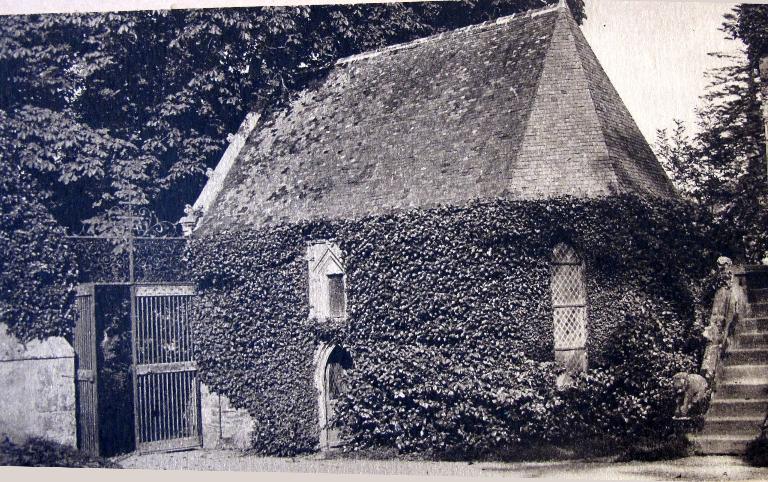

Le château de la Conninais inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1926, a conservé l’essentiel de ses abords, cour d’honneur, quelques jardins, terrasses, étang, chapelle et communs. Son histoire est relativement complexe car le château du 16e siècle a fait l’objet de plusieurs remaniements et agrandissements aux 18e, 19e et 20e siècles. Chaque période soulève des questionnements et révèle une qualité d'exécution de la maitrise d’ouvrage. Le décor raffiné du 16e siècle indique une période de transition où se mêlent des références gothiques à celles de la Renaissance. Ce goût éclairé des mécènes, se retrouve au 18e siècle dans l’agencement des jardins. Celui de l’ouest possédait, chose rare, un méridien central (pilier avec cadran solaire à l’horizontal). Enfin, l’acquisition du château au 19e siècle par les Surtess puis par James Gasquet et Elisabeth Tibits Pratt ont donné une touche finale à la cour d’honneur : construction de la chapelle (1868) agrandissement du logis avec une nouvelle tour (entre 1905 et 1930), ajouts de décors réemployés ou créés comme la lucarne des communs avec sa tête de licorne. L’aménagement intérieur, tel que nous le décrit la notice de visite de 1929 restitue une atmosphère historique réinventée, à la mode dans les pays anglophones, connue par l’expression anglaise de « period room ».

Le site est également connu pour abriter dans une partie du domaine un grand ensemble bancaire pour la gestion et la conservation des titres. Cet établissement imposant, de style régionaliste, a été construit entre 1938 et 1948 par la Banque nationale pour le commerce et l’industrie (BNCI, actuellement BNP).

(Inventaire topographique, Véronique Orain, 2017)

Un château parlementaire ?

Le château de la Conninais, situé à Taden, appartient à la catégorie des châteaux bretons ayant abrité un membre du Parlement de Bretagne. Cette institution majeure confère un statut social prestigieux, accessible uniquement à la noblesse, ce qui constitue une spécificité par rapport aux autres parlements provinciaux. Le château de la Conninais accueille ainsi, pendant une génération, l’un de ses membres : Jacques de la Vallée, conseiller de 1592 à 1611.

Jacques de la Vallée détient une charge de conseiller originaire, une distinction essentielle aux 16e et début 17e siècles, car elle permet de différencier les magistrats d’origine bretonne de ceux issus du royaume de France. Cette différenciation, instaurée par Henri II en 1554, vise à prévenir toute mainmise exclusive des Bretons sur l’institution, laquelle aurait pu favoriser une autonomie politique jugée indésirable par le pouvoir royal.

Fils d’Olivier Vallée, écuyer de la Conninais, Jacques de la Vallée épouse vers 1590 Jeanne Ferron, issue d’une autre branche nobiliaire, famille qui résidera plus tard dans un autre château parlementaire : celui du Chêne-Ferron à Saint-Carné. Conseiller jusqu’à sa mort en 1611, Jacques de la Vallée est le seul parlementaire à résider au château de la Conninais. Cette charge prestigieuse lui permet, en août 1607, d’obtenir du roi Henri IV des lettres l’autorisant à ajouter la particule « de » à son nom, consacrant ainsi son intégration dans la haute noblesse.

Par cette ascension, Jacques de la Vallée contribue à asseoir la position sociale de sa famille, désormais identifiée comme la famille de La Vallée, au sein d’un paysage nobiliaire dense. En effet, selon des historiens comme Georges Minois, les Côtes-d’Armor comptent l’une des plus fortes densités nobiliaires de France. Au 18e siècle, la Bretagne compte 4 639 foyers nobles soit environ 20 000 nobles sur son territoire. Toutefois, comme le rappelle Michel Nassiet, cette densité ne rime pas toujours avec richesse ou pouvoir : la Bretagne abrite également une « plèbe nobiliaire », c’est-à-dire une noblesse pauvre, souvent marginalisée.

Jacques de la Vallée, fils d’un simple écuyer, parvient pourtant à accéder à cette élite nobiliaire bretonne composé d'environ 110 membres uniquement par session. Il permet d'intégrer sa résidence dans ceux des châteaux parlementaires, au sens où elle devient le lieu de vie d’un membre du Parlement de Bretagne — ce qui lui confère une valeur symbolique.

(Enquête thématique régionale, Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne - les châteaux de parlementaires en Côtes-d'Armor, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.