L'église Notre-Dame a été étudiée une première fois en 1996 lors d'une enquête d'Inventaire topographique sur la commune. Dans le cadre de l'étude d'Inventaire thématique des enclos paroissiaux finistériens de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, l'enclos paroissial du Faou, Rumengol a fait l'objet d'un recensement des parties constituantes architecturales de l'enclos et du mobilier conservé, permettant de compléter le présent dossier.

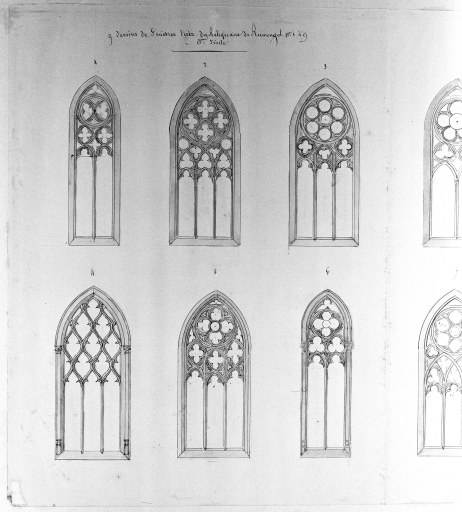

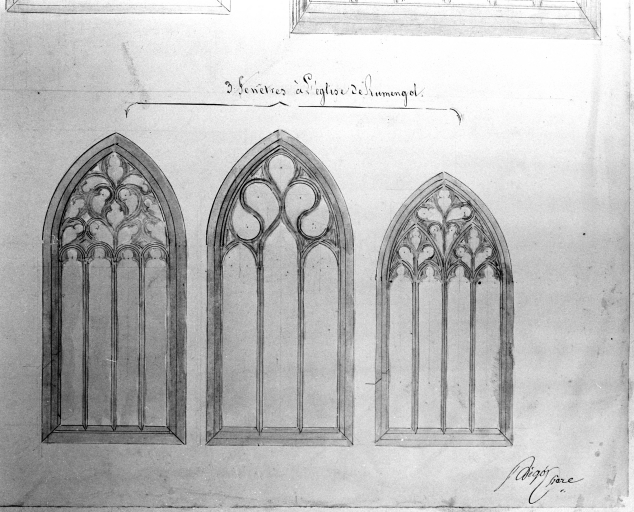

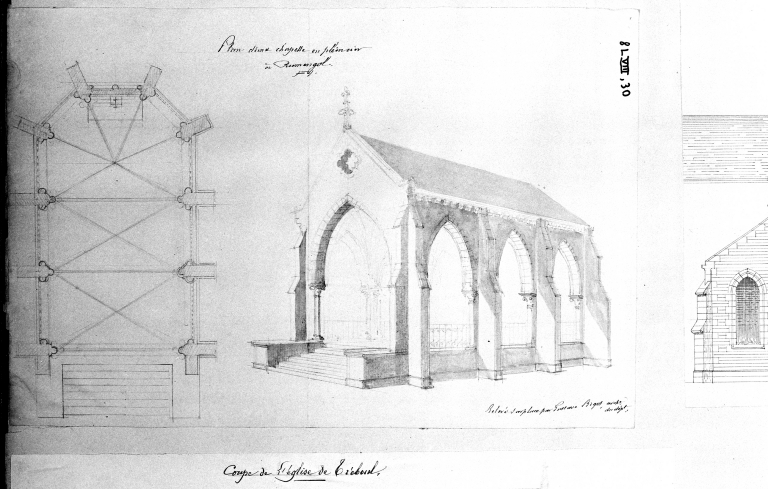

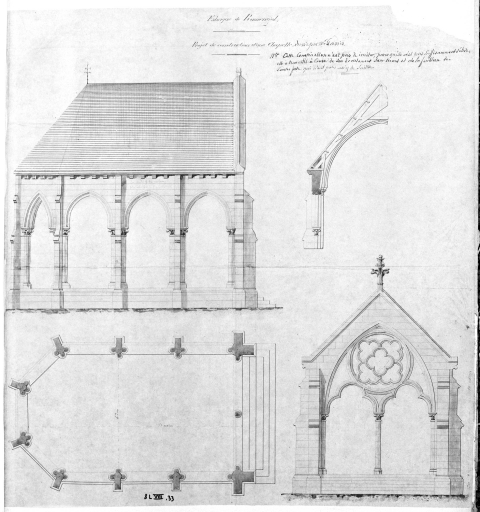

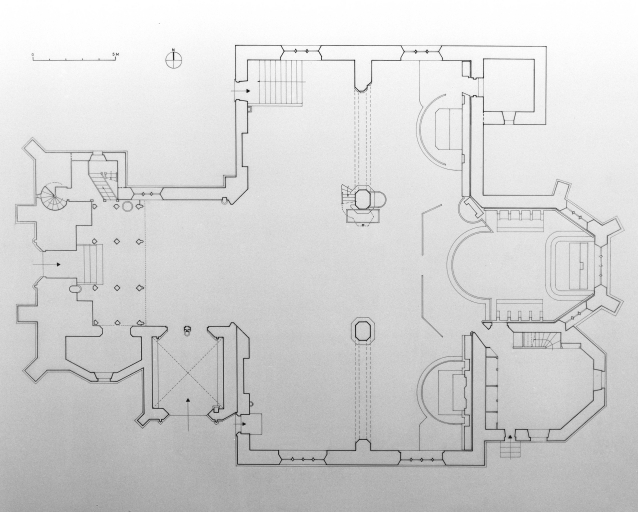

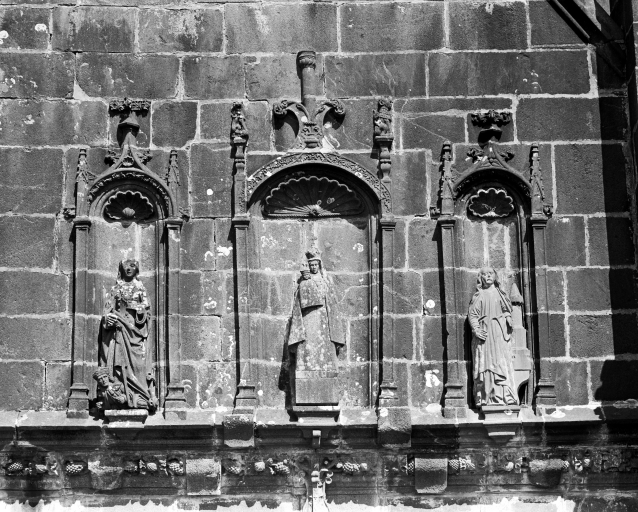

Grâce aux inscriptions, dates portées ou documents d´archives, quatre périodes principales sont identifiables. Un édifice de plan en croix latine avec porche au sud existe dans la seconde moitié du 15e siècle ; les Quélennec, vicomtes du Faou, qui figurent parmi les familles puissantes du duché, contribuent largement à ce chantier. Le massif occidental en kersantite, commencé en 1536, s´inspire des grandes compositions cornouaillaises contemporaines, où, d´une manière parfaitement réussie et novatrice, un décor de la première Renaissance se greffe sur une structure encore entièrement gothique. A quelques kilomètres au nord, une façade quasiment identique existe dans l´église de l´Hôpital-Camfrout, issue, sans aucun doute, du même atelier. Au 17e siècle sont rajoutées la chambre forte au nord (1631), la chapelle des fonts baptismaux (1669) et la sacristie sud. Une grande campagne de transformation touche, entre 1731 et 1754, non seulement le chœur qui est agrandi en "cul-de-lampe", mais aussi les bras du transept qui ont été doublés, dans une fidélité évidente à l´héritage du 15e siècle. Enfin, après le démantèlement de l´enclos et de l´ossuaire au milieu du 19e siècle, le renouveau du pèlerinage marial entraîne l´aménagement d´un vaste espace à l´ouest dominé par une chapelle de plein air érigée en 1880 d´après les plans de l´architecte Gustave Bigot. L´église de Rumengol compte parmi les édifices majeurs du département.

CHRONOLOGIE :

1173 Attestation d'un prieuré-cure dépendant de l'abbaye de Daoulas ; Rumengol est une trêve de la paroisse de Hanvec.

1244 Rainaud, évêque de Quimper, donne aux chanoines augustins de Daoulas, pour l'achat de vêtements et de chaussures, outre l'église de Hanvec, la chapelle de Rumengol avec ses dépendances (capellam de Rumengol cum pertinentiis suis). Les donations attestent l'existence d'un pèlerinage.

1433 -1457 Mise en place du calvaire timbré aux armes Le Faou-Quélennec et Poulmic. Jean du Faou-Quélennec, amiral de Bretagne, épouse Marie du Poulmic en 1433.

2e moitié 15e siècle Construction présumée d'un édifice de plan en croix latine à chevet plat et du porche issu des grands ateliers léonards. Les vitraux (détruits) portaient les armoiries de Bretagne, Le Faou-Quélennec, Rostrenen, Le Bot, Poulmic, Mauny-Goyon et du Chastel. Guyon du Faou-Quélennec est chambellan du duc François II.

1536 Début des travaux du massif occidental en grand appareil de kersantite avec tour, clocher et tourelle d'escalier. Analogie incontestable avec la façade ouest de l'église de l'Hôpital-Camfrout (1537), peut-être issue du même atelier. Inscription face sud du massif occidental LAN MIL CINQ CENT TRENTE VI LE XIII IOUR DE MAY FUST FUNDE GVENOLE GO H INISON FABRIQUE LORS. Construction vraisemblable de l'ossuaire (détruit au 19e siècle) et de l'arc monumental.

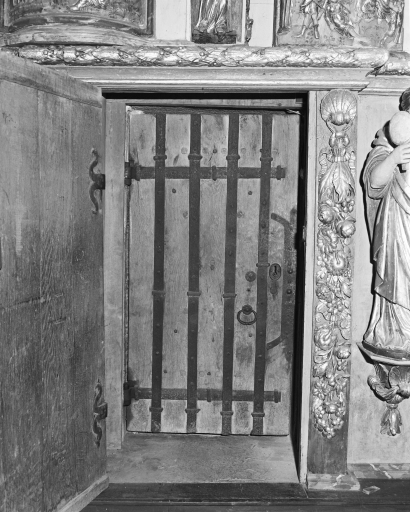

1631 Achèvement de la sacristie nord servant également de chambre forte (date portée).

1638 Date gravée sur un cadran solaire.

1660 Grand essor du pèlerinage ; le père Maunoir prêche une mission à Hanvec et Nicolas de Saluden de Trémania, se consacrant aux missions populaires, conduit à Rumengol une procession de 10 000 pèlerins.

Début d'un long conflit entre la trêve Rumengol et la paroisse-mère Hanvec ; les procédures par lesquelles Rumengol essaie de se dégager de ses obligations envers le prieuré-cure de Hanvec dureront 30 ans et retardent la mise en place des fonts baptismaux.

1661 Mise en place d'un buffet d'orgue (détruit) portant les armoiries de France et de Bretagne.

1669 L'évêque de Cornouaille accorde l'autorisation d'élever des fonts baptismaux ; commencement probable des travaux de la chapelle des fonts mise en place de la cuve baptismale datée 1660.

1685 Bénédiction de la chapelle des fonts baptismaux.

1694 Date portée sur la sacristie sud achevée en 1699. Inscription : HANC : F : CURAVIT : IAC : BALLAY : 1694.

1695 Louis-Armand, duc de Richelieu et vicomte du Faou depuis 1681, est consacré à Notre-Dame de Rumengol ; ses armoiries figurent sur le tableau du retable sud exécuté par le peintre parisien Jacques Chandelier de la Ferronnaye. Il a peut-être contribué au frais du chantier en cours (sacristie sud et chapelle des fonts).

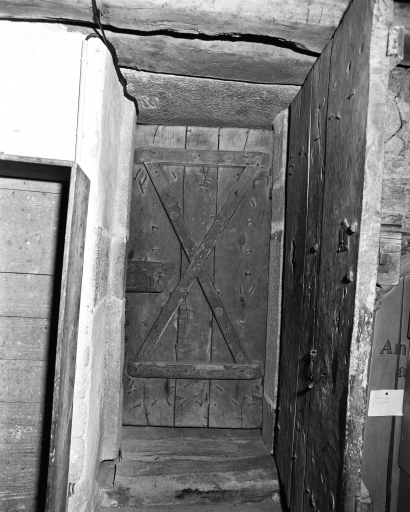

1698 Date portée sur le vantail de la porte ouest (remploi).

1699 Thomas Dallam est appelé à "entretenir l'orgue".

1731-1733 A cause de l'affluence des pèlerins et de l'exiguïté du sanctuaire, on procède à l'agrandissement du chœur par la mise en place d'un chevet à trois pans ; remploi des baies et des vitraux provenant de l'ancien chœur ; ces travaux permettent "d'alonger dans le simmitière de ce qu'il conviendra pour y bâtir un cul-de-lampe afin de reculer le maître-autel qui se trouve presque d'alignement aux autels des deux chapelles des côtés de ladite église, et trouver un chœur où messieurs les officiants et prêtres puissent commodément faire le service" (Extrait des comptes de fabrique, 1731).

1732 Mise en place des lambris du chœur (refaits à la fin du 19e siècle) et procès-verbal des prééminences figurant sur l'ensemble des verrières anciennes.

1739-1754 Grande campagne de transformation. Reconstruction de la nef et doublement du transept avec remploi d'éléments plus anciens tout en respectant le style des éléments existants. L'agrandissement, géré par le fabricien Hervé Capitaine, est partiellement financé par les familles du Bot et Carné-Kerliver. Les travaux sont dirigés en 1740 par l'entrepreneur Louis Guermeur, Jean Mocaër étant tailleur de pierre. Le pavage est exécuté en 1745 par Jean Pouliquen.

Reconstruction de l'arc monumental avec larges remplois de l'arc d'origine.

1801 Détachement de Hanvec et érection de Rumengol en paroisse.

Milieu 19e siècle Sous la houlette de Me Le Scour, avoué à Morlaix et propriétaire foncier à Rumengol, renouveau du pèlerinage (couronnement de la statue de la Vierge, dons de reliques de saint Sylvain). Visite de l'empereur Napoléon III et de son épouse en 1858.

1860 Remplacement de l'ancienne tribune d'orgue.

1876 Mise en place de nouvelles orgues.

1880 Pour les besoins du pardon, aménagement d'un champ à l'ouest et construction d'une chapelle en plein air d'après les plans de l'architecte Gustave Bigot. Déplacement du calvaire dans le nouveau cimetière.

1920 Démantèlement de l'ancien ossuaire.

1921 Mise en place du monument aux morts.

1925 Transfert du cimetière.

Chargée d'études à l'Inventaire