Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsblockhaus, casemate, caserne, édifice logistique

-

Aires d'étudesBretagne

Juin 1940

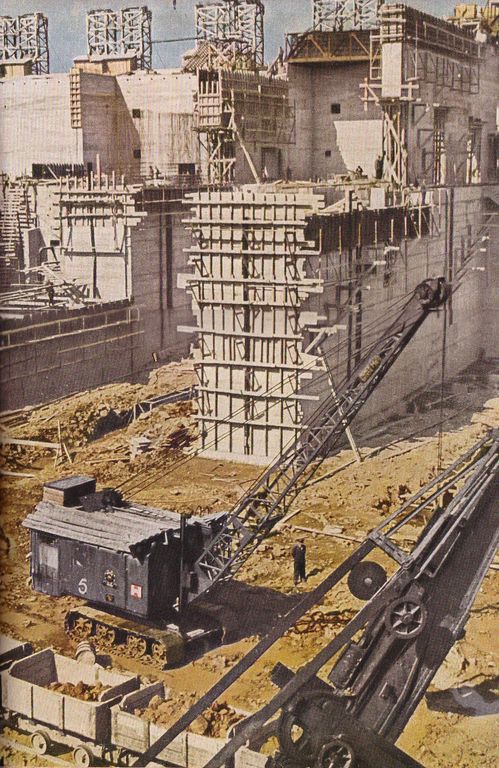

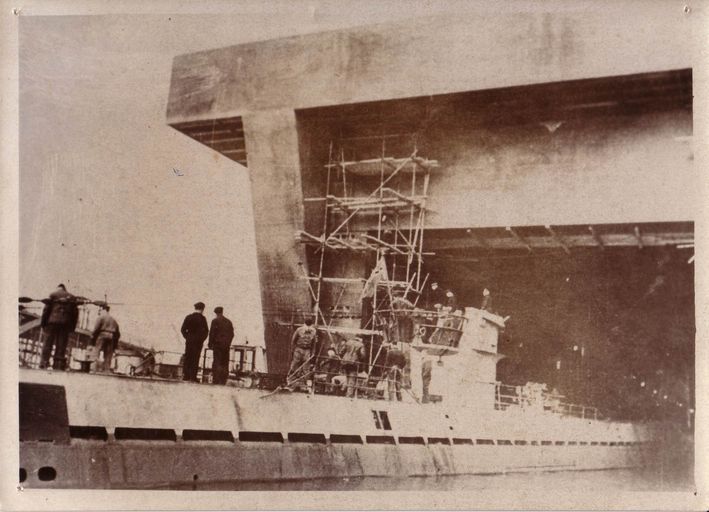

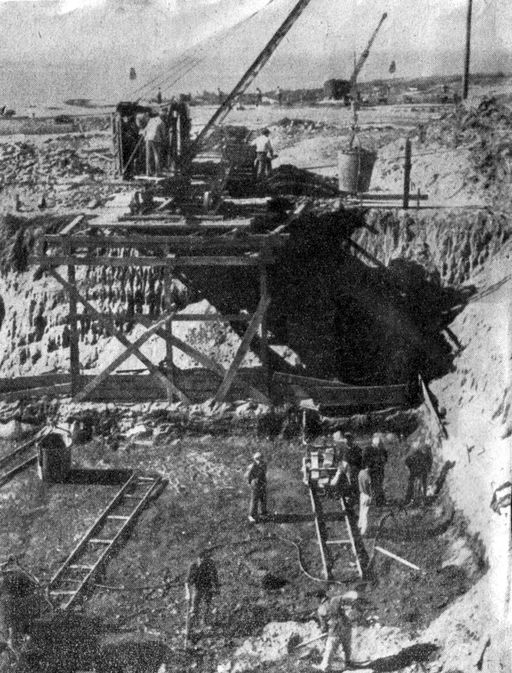

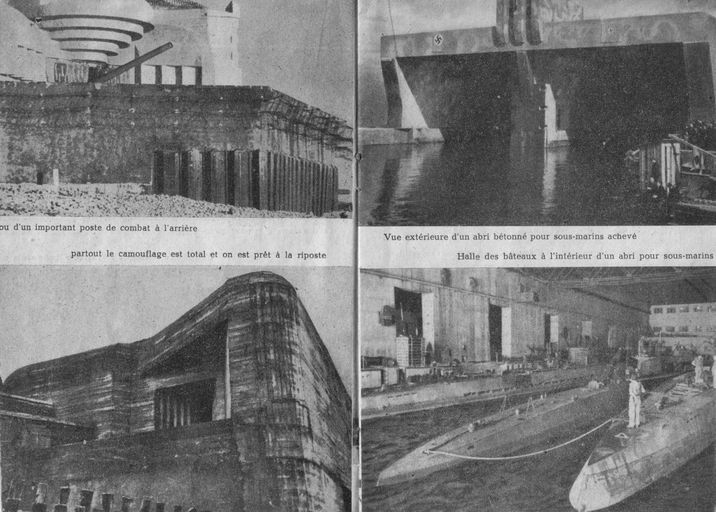

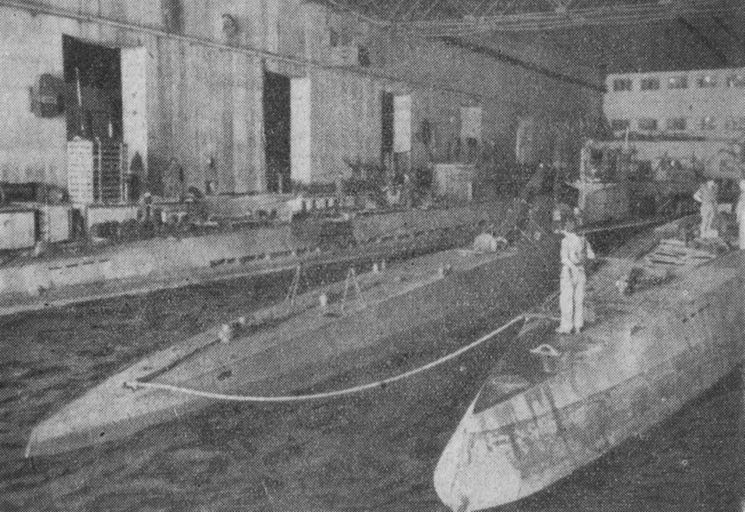

Dès son arrivée en Bretagne en juin 1940, l’Allemagne nazie s’intéresse tout naturellement aux infrastructures portuaires et aux batteries côtières. Les formes de construction navale comme celles de Brest et Lorient reçoivent de nombreux navires de la marine de guerre allemande (Kriegsmarine) au cours du conflit. Lorient est choisie comme base de sous-marins de l’Atlantique pour attaquer les convois ravitaillant les Îles Britanniques. Le 25 octobre 1940, la construction des U-Boote-Bunkers est programmée par Hitler et l’amiral Dönitz à Keroman. Leur objectif est d’augmenter la disponibilité des U-Boote pour la Bataille de l’Atlantique. Durant le conflit, 1 250 sous-marins ont été mis en service par l’Allemagne nazie. Sur 1 149 carénages de sous-marins effectués en France, 492 le sont à Lorient.

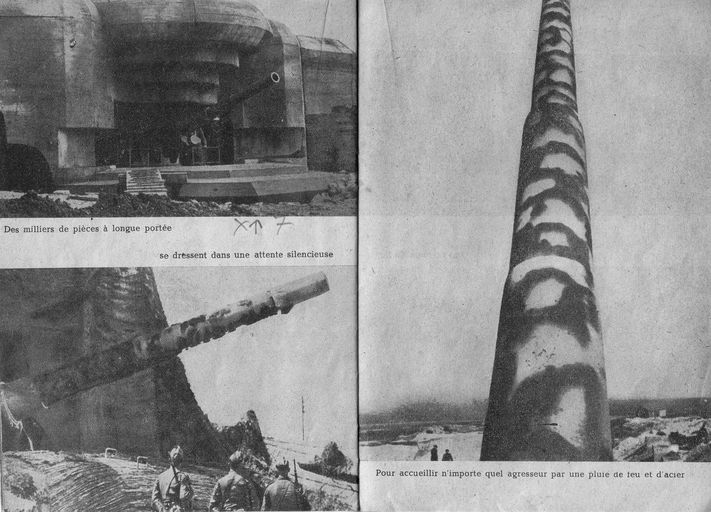

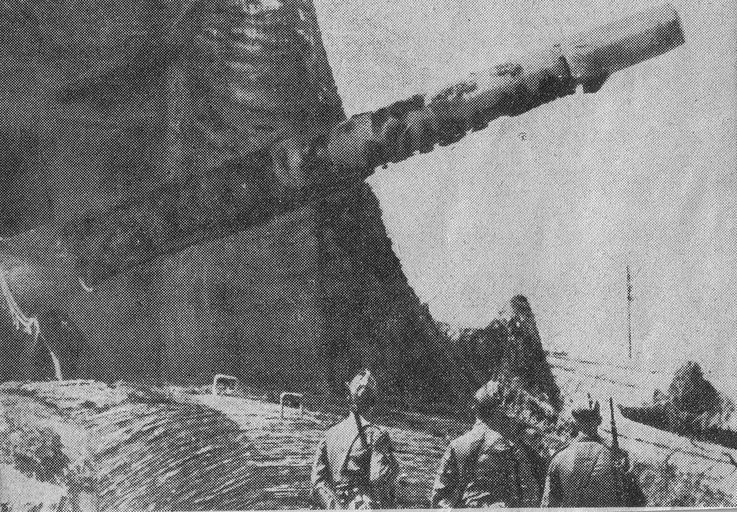

L’occupant travaille également à la construction de batteries de canon à longue portée comme celle nommée Graf Spee située non loin de la pointe Saint-Mathieu près de Brest. D’une portée effective comprise entre 21 et 28 km grâce à ses quatre canons Krupp modèle 1906 de 28 cm de calibre, elle devait permettre de défendre les approches du vestibule. Les principaux ports de Bretagne reçoivent une importante défense antiaérienne composée de batteries de campagne en attendant des constructions permanentes en béton. Enfin, les aérodromes bretons sont investis par la Luftwaffe qui agrandit les pistes et y construit de nombreux abris bétonnés. Divers types d’avions y enchaînent missions de reconnaissance (patrouilles maritimes) ou météorologiques, de chasse et de bombardement en Atlantique nord.

Le Mur de l’Atlantique (Atlantikwall)

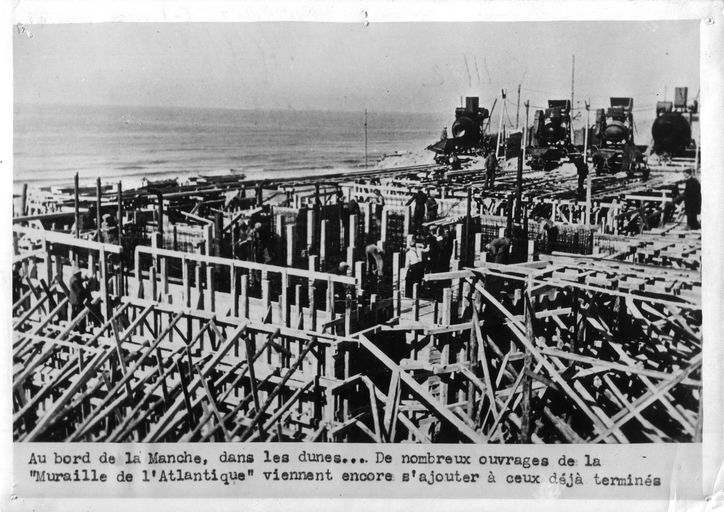

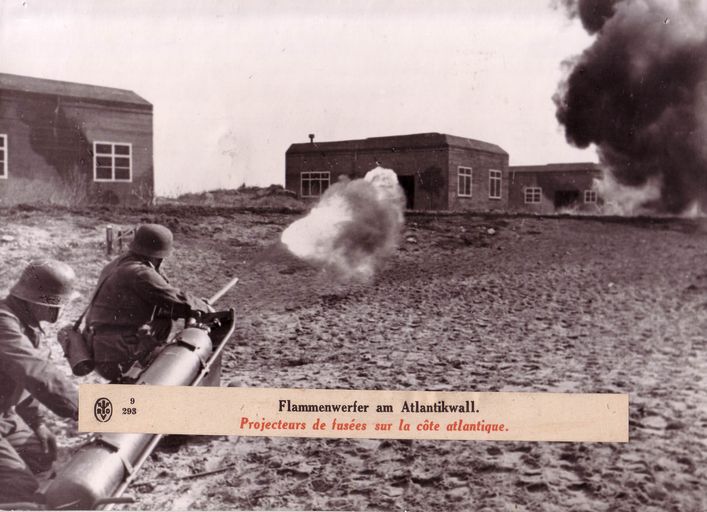

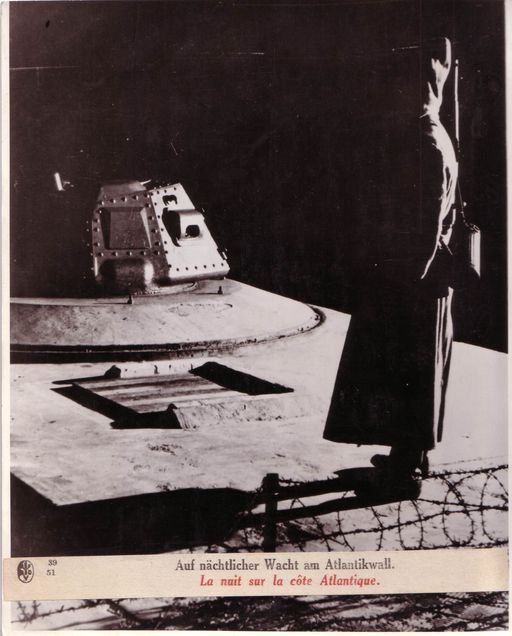

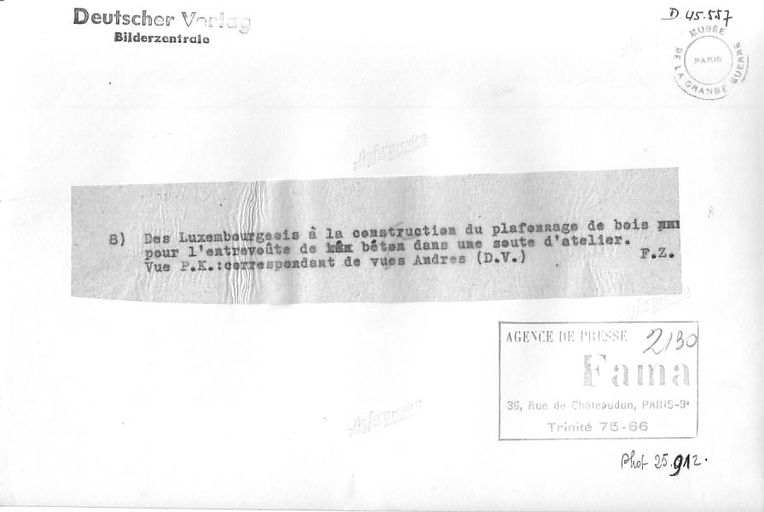

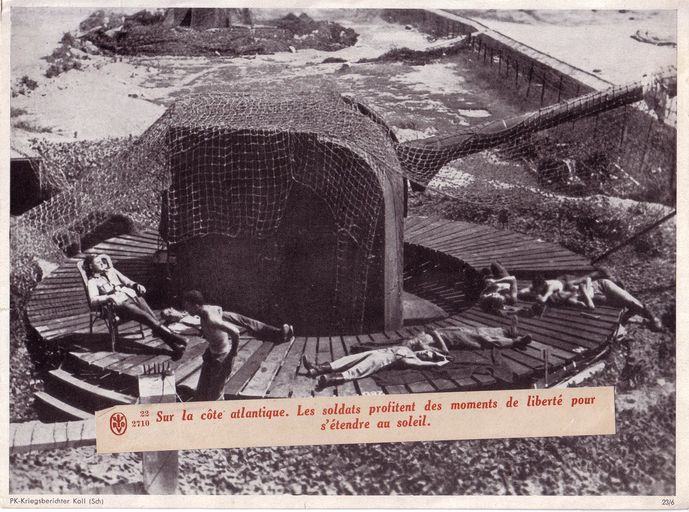

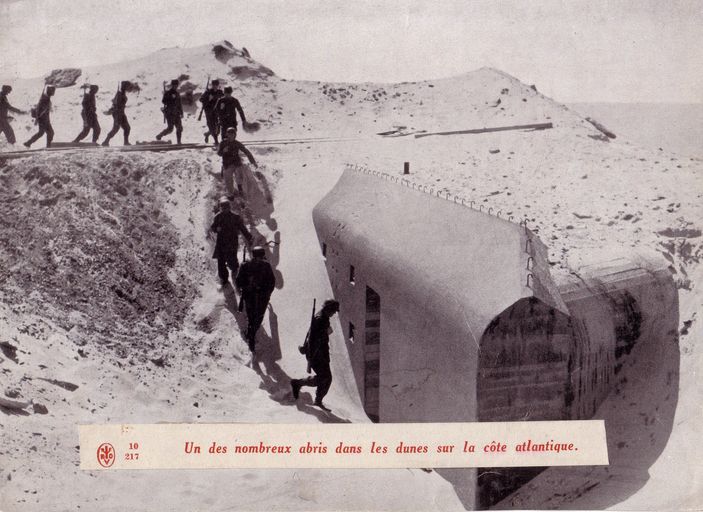

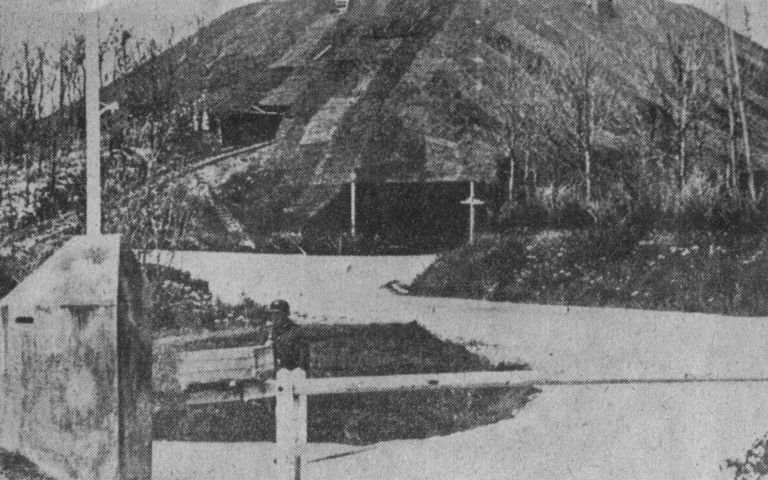

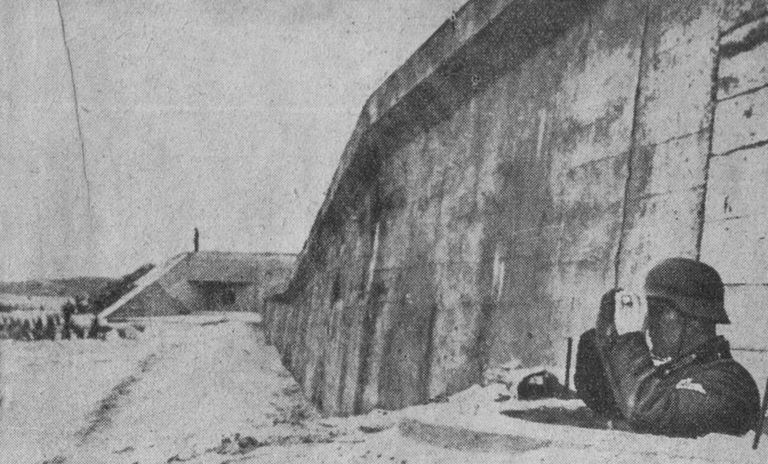

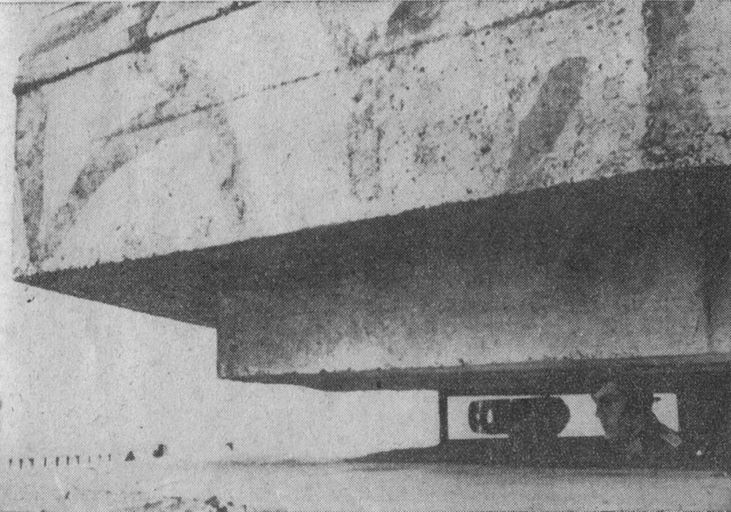

La directive n° 40, du 23 mars 1942 du commandant suprême de la Wehrmacht, définit le cadre, la stratégie générale et les instructions de combat pour la défense des côtes européennes (voir les extraits de la directive n° 40 en annexe). Elle marque le lancement officiel du Mur de l’Atlantique (Atlantikwall), fortifications conçues pour empêcher une invasion du continent européen depuis la Grande-Bretagne. En Bretagne, les Festungen (forteresses) de Brest, Lorient, Saint-Malo et Saint-Nazaire doivent protéger les bases de sous-marins et les grands ports.

Le Mur de l’Atlantique est réalisé à partir d'août 1942 le long des côtes européennes, de la Norvège aux Pyrénées et dans les îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Sercq, et Alderney - Aurigny), seuls territoires britanniques sous contrôle de l’Allemagne nazie. À partir de juillet 1943, le Mur du Sud (Südwall) est également élevé sur les côtes méditerranéennes.

Des héritages encore non protégés et menacés

En certains points du littoral breton, notamment sur les plages, l’érosion marine entraîne, avec le recul du trait de côte, la dégradation d’ouvrages de fortifications ou encore le basculement de bunkers à la mer. Ce phénomène pose à la fois des questions de conservation du bâti et de sécurité.

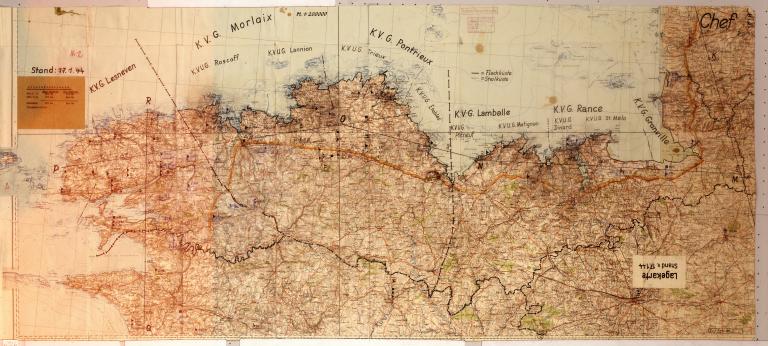

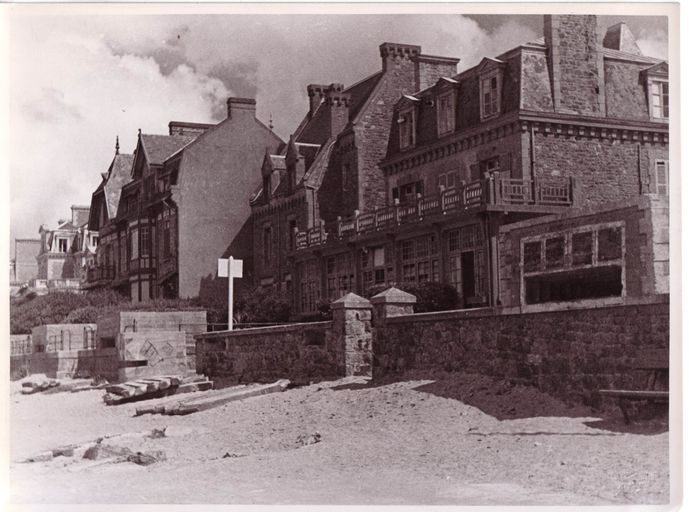

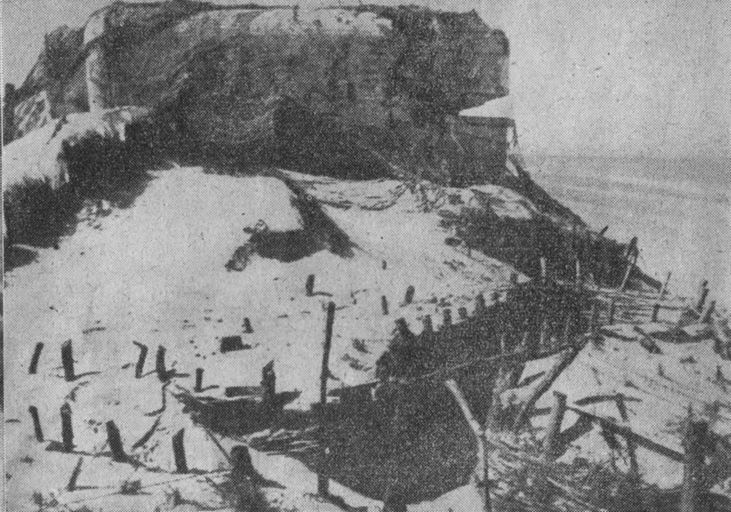

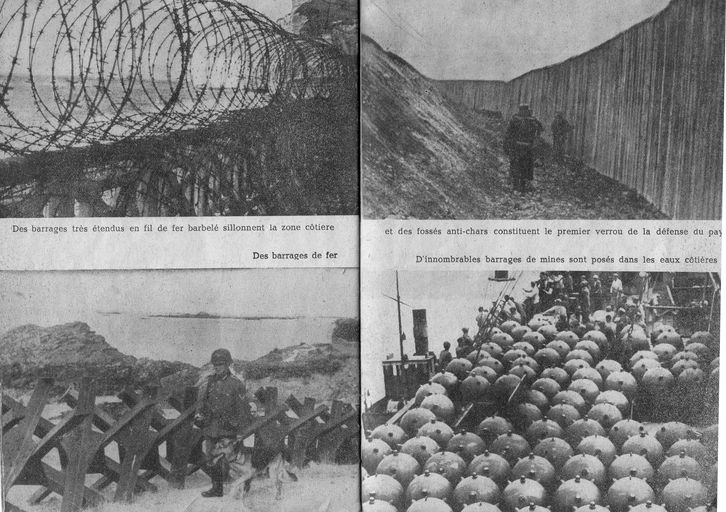

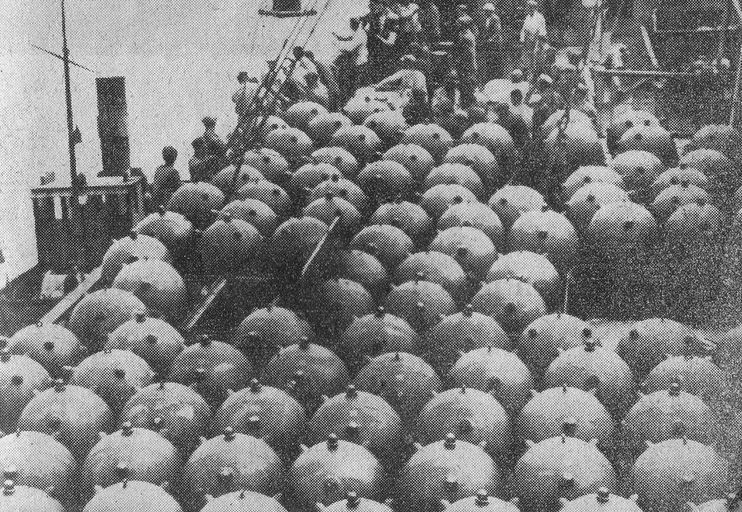

Les bunkers construits par l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale ont été élevés sur le littoral ou dans l’intérieur des terres, soit sur des terrains militaires, soit sur des parcelles publiques ou privées réquisitionnées par l’occupant. Plages, grèves, champs en bordure du littoral, routes, carrefours et ensembles fortifiés - couverts ou cernés de mines - étaient également encombrés par des obstructions diverses : réseaux de barbelés, poteaux, pieux dits "asperges de Rommel", "hérissons tchèque", tétraèdres, barrières Cointet, etc. Dans les archives allemandes, on ne trouve pas d’inventaire exhaustif des fortifications avec leur localisation précise. Il existe cependant des états de construction, des cartes localisant les ensembles fortifiés avec leur numérotation, des plans de minages voire des plans détaillés de certains ensembles fortifiés (essentiellement des batteries de côte).

A la Libération, ces bunkers - imposés par l’occupant et souvent construits avec l’aide d’entreprises françaises - ont subi une désaffectation rapide marquée tout d’abord par des récupérations d’équipements et de matériels. Les destructions sont nombreuses dans l’immédiate après-guerre et concernent principalement les petits ouvrages fortifiés : tranchées, fossés antichars, "Tobruk*", soutes à munitions... En raison de la pénurie de logements, certains bunkers sont habités. Les opérations de déminage et d’évacuation de munitions (missions de désobusage et de débombage) s’étalent jusqu’en 1947 (Munitions historiques et vestiges de guerre constituent toujours un danger).

Un recensement des "ouvrages ex-allemands" a été réalisé entre 1944 et 1947 par le ministère de la Défense nationale à des fins documentaires et stratégiques. Ces inventaires ne sont malheureusement pas exhaustifs car ils ont avant tout pour objectif la réutilisation des ouvrages ex-allemands et l’acquisition des parcelles concernées.

En application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre et "lorsque l’intérêt des travaux justifie la dépense", l’Etat prend en charge les "travaux de destructions d’ouvrages militaires de toute nature établi par l’ennemi" ou les "travaux de remise en état de terrains". Lorsque le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme décide, sur avis conforme du ministre de l’Agriculture, de ne pas procéder aux travaux, "le sinistré reçoit une indemnité égale aux préjudice exceptionnel causé par le maintien des lieux dans leur état". Les propriétaires des parcelles sont libres de réutiliser ou pas les bunkers. Sur autorisation, ils peuvent les détruire à leur frais. Blindages - notamment les embrasures de tir, les cloches, les portes - et les armements de nombreux bunkers sont récupérés par des ferrailleurs pour en recycler l’acier.

Non soumis à l’impôt, les bunkers ne sont pas cadastrés (sauf réutilisation postérieure ; il en est de même pour les fortifications françaises sur le cadastre ancien) : sans existence du point de vue fiscal, ils appartiennent au seul propriétaire de la parcelle. Non cartographiés et non protégés, ils sont le plus souvent détruits lors des aménagements urbains sauf en de rares exceptions.

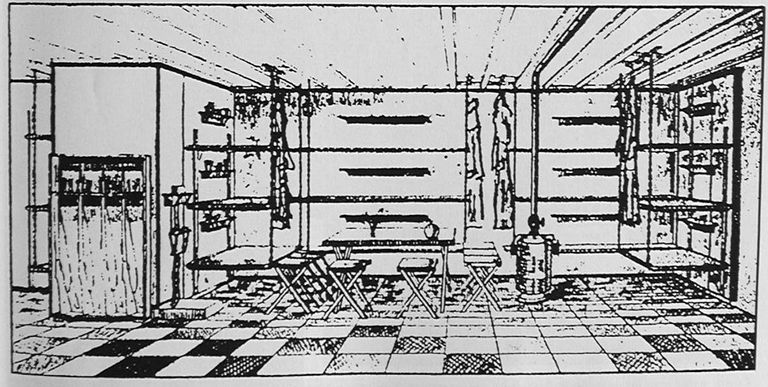

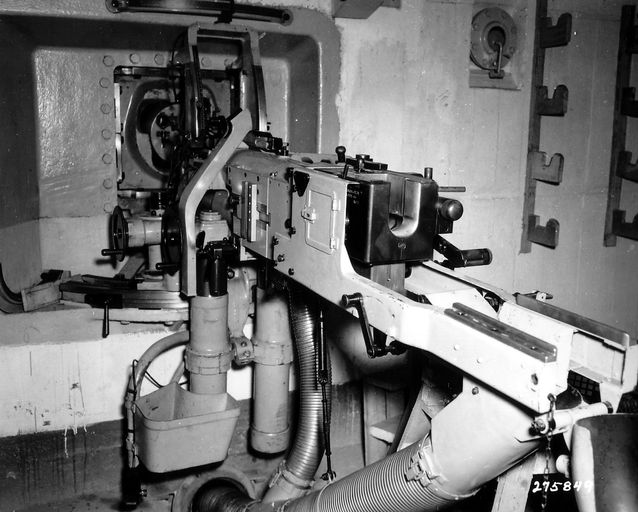

Si le "bunker" et les sites de la Seconde Guerre mondiale se sont progressivement imposés comme éléments du patrimoine dans les années 1990, notamment par le biais de publications spécialisées, ils ont fait et font toujours l’objet d’un pillage effréné. En déshabillant les bunkers de leurs éléments de second œuvre : canons, blindages, portes blindées, tuyaux de ventilation, équipements (poêles de forteresse, boitiers de connexion téléphonique, prises, câblage, etc.), les collectionneurs de militaria participent paradoxalement à leur déclassement patrimonial. En la matière, deux visions s’opposent : les uns souhaitent pouvoir visiter des bunkers "fossilisés" ou "dans leur jus" (Ces bunkers sont de moins en moins nombreux, il se situent le plus souvent dans des zones difficiles d’accès et contrôlées), les seconds arguent de "sauver", "conserver" voire "valoriser" les bunkers en démontant les équipements qui s’y trouvent encore. De nombreux "objets" sont ainsi détenus par des collectionneurs privés. Les bunkers dans lesquels certaines collections sont présentées attirent un large public.

Près de deux cents "architectures militaires" sont protégées au titre des Monuments historiques en Bretagne : il s’agit en majorité de fortifications de l’époque médiévale. Sur le littoral, une cinquantaine d'ensembles ou d'ouvrages fortifiés conçus pour la défense des ports bretons et des archipels sont également protégés. En 2022, seule l’ancienne station radar allemande de Port-Coton à Bangor (Belle-Île) est protégée au titre des Monuments historiques en Bretagne comme élément du Mur de l’Atlantique.

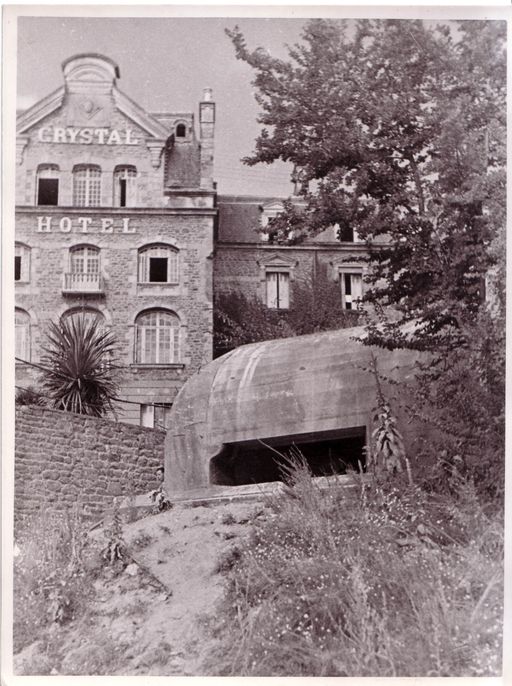

Parmi les héritages militaires, ceux de la Seconde Guerre mondiale, encore fortement liés à des moments clés de la mémoire collective, stimulent pourtant les passions de nombreuses associations, notamment dans le domaine de la connaissance et de la reconstitution historique, et séduisent un large public attiré par le "tourisme de mémoire" (A Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique), près de la Pointe Saint-Mathieu à Plougonvelin ou à la Cité d’Aleth à Saint-Malo (dont le projet a bénéficié du financement du Loto du patrimoine), la réhabilitation de grands postes de direction de tir nazis en musée est un succès touristique et économique).

Objectifs de l’étude des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale en Bretagne

L’étude portera sur une sélection d’ensembles fortifiés choisis en fonction de leur intérêt historique, implantation, répartition géographique, fonction et intérêt stratégique (Défense, abri, logistique, base aérienne, radar, radionavigation, commandement, hôpital…), typologie, état de conservation, intégration paysagère, perspective de valorisation/réutilisation... Les anciennes bases de sous-marins de Brest et de Keroman à Lorient font partie de ce corpus. Elle permettra enfin d’éclairer des choix en termes de protection et de valorisation à l’échelle régionale : à Brest, le bunker de Keranroux qui compte parmi les mieux conservés en France, se dégrade d’année en année et n’est pas protégé au titre des Monuments historiques. On pourrait également penser au fort du Talud à Ploemeur, modernisé par les allemands avec quatre canons de 17 cm et qui a conservé son télémètre sous coupole blindé.

* Tobruk : Le plus petit bunker du Mur de l’Atlantique est aussi le plus connu en raison du nombre important d’ouvrages construits : sur le terrain où il est le plus souvent enterré, on le reconnaît à son emplacement de tir circulaire. Il s’agit d’un poste d’observation et de tir dit Ringstand pour un équipage de deux soldats. A partir de 1943, le Ringstand est désigné Tobruk-Stand en référence aux bunkers italiens (construits avant janvier 1941) observés lors de la Capture de Tobrouk en Lybie par les forces de l’Axe en juin 1942. Dans le secteur de la 7e Armée (AOK 7), de l’Orne à l’embouchure de la Loire (en incluant la rive gauche jusqu’à Préfailles), 3 814 Tobruk-Stände sont construits ou sont en construction au 1er janvier 1944. Dans ce secteur, plus de 7 300 emplacements ouverts pour mitrailleuse (Offene M.G.-Stände) ont également été aménagés à cette date.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 20e siècle

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Organisation Todt (1938 - 1945)ingénieur militaireOrganisation TodtCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

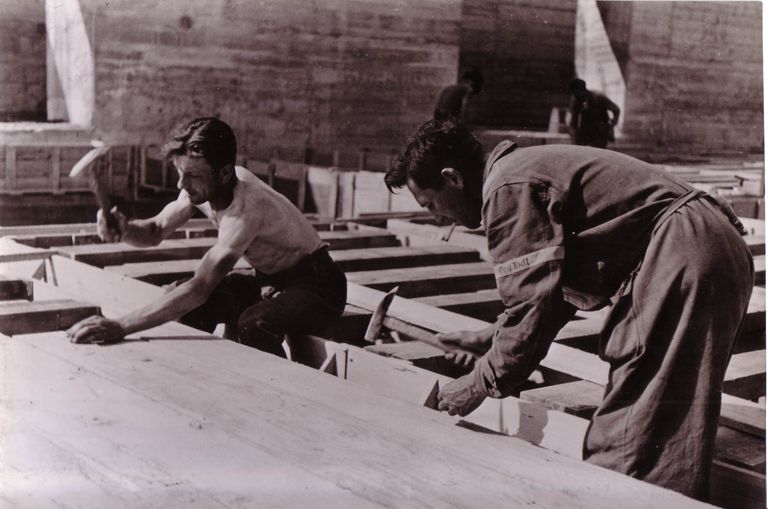

L’Organisation Todt (souvent abrégée en "OT") était un groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne nazie. Elle portait le nom de Fritz Todt (1891-1942), son fondateur et dirigeant, ingénieur de travaux publics nommé en 1940 ministre du Reich pour l'Armement et les Munitions. A sa mort le 8 février 1942, ce dernier est remplacé par l'architecte Albert Speer (1905-1981), haut responsable politique et proche d’Adolf Hitler. L'organisation Todt a notamment assuré la construction du réseau des autoroutes du Reich (Reichsautobahnen), de bases aériennes, portuaires, de sous-marins, d’infrastructures pour armes spéciales ou logistiques et de fortifications (Westwall, Atantikwall, Südwall).

-

Auteur :

-

Toitsbéton en couverture

-

Murs

- béton béton armé

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

-

: P001191

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P001192

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P001193

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P012287

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P012286

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011288

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011336

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011333

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011340

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P004589

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P0011949

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011974

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011628

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P001186

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P001172

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011967

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011374

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P001177

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P012289

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P001179

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P012496

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011633

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011506

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org). Photographie.

-

: P011387

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011388

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P012102

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P011968

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P012224

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P004603

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

-

: P012031

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org).Photographie.

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

L’Atlantikwall et les défenses de la côte méditerranéenne française. Etat-major de l’Armée, 2e Bureau, février 1947.

-

"Signal". Journal de propagande nazie (1940-1944).

-

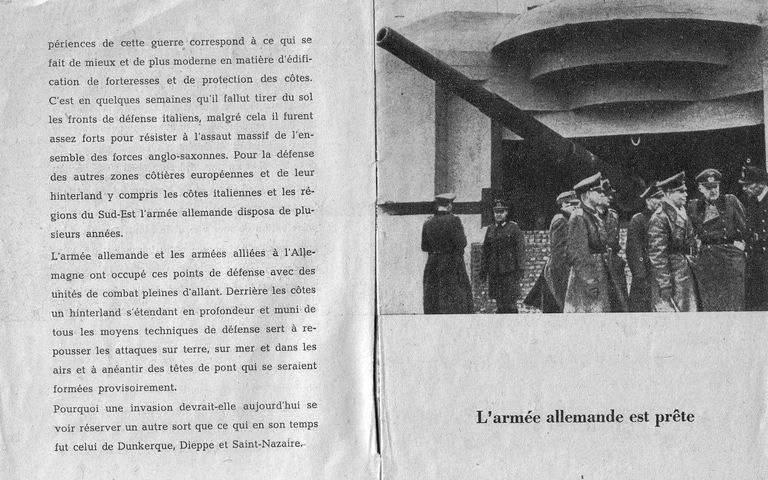

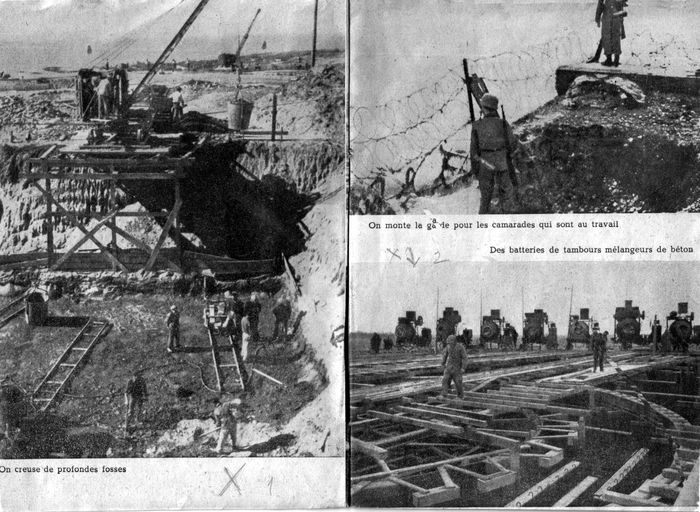

Bibliothèque nationale de France : Speer : 10 750

"Laissez les tranquilement venir", pamphlet de propagande nazie.

Bibliographie

-

BAUDUIN (P.), Normandie 44, Enquête sur le débarquement, An admiralty report on D Day, Caen, édition Maît' Jacques, 1999, 110 p.

-

Service Historique de la Défense de Brest

BOUSSEL (P.), Guide des plages du débarquement.

-

CARELL (P.), Ils arrivent ! Paris, édition Robert Laffont, 1962, 499 p. (roman).

-

CHAMPION (J.), Le bunker, Paris, édition Calmann Lévy, 1985, 249 p. (roman).

-

CHAZETTE, Alain. DESTOUCHES, Alain. 1944 : Le Mur de l´Atlantique. Bayeux, Edition Heimdal, 1986, 80 p.

-

CHAZETTE, Alain. DESTOUCHES, Alain. 1944 : Le Mur de l´Atlantique en Normandie. Tours, 1989.

-

CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain, PAICH, Bernard. Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944. Bayeux : édition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.

-

COLLIER, Richard. La guerre secrète du Mur de l´Atlantique, Paris, 1958, 316 p.

-

CORNELIUS, Ryan. Le jour le plus long (6 juin 1944). Paris, édition Robert Laffont, 1963, 274 p.

-

DESQUESNES, Rémy. Le Mur de l´Atlantique - Les batteries d´artillerie côtières allemandes. Bayeux, édition Heimdal, 1976, 144 p.

-

DESQUESNES, Rémy. "Atlantikwall et Südwall, les défenses allemandes sur le littoral français", thèse pour le doctorat d´Etat, sous la dir. de Gabriel Désert, Université de Caen, 1987, 601 p.

-

DESQUESNES, Rémy. "Étude sur le Mur de l´Atlantique". Direction Régionale des Affaires Culturelles de Basse-Normandie, 1989, 6 volumes.

-

FRANÇOIS, Emmanuelle. "Les musées de la Seconde Guerre Mondiale". Rapport au Ministère de la Culture, Direction des Musées de France, édition Direction des Musées de France, janvier 1996, 146 p.

-

FLEURENT (P.). Fresques du Mur de l´Atlantique. Les Pavillons sous Bois, Fortifications et Armements d´Hier et d´Aujourd´hui, 2001, 80 p.

-

FLEURENT (P.). "Légende de l´Atlantikwall". Fortifications et Armements, compilation d´articles, édition Fortifications et Armements, Les Pavillons-sous-Bois, 132 p.

-

GAMELIN, Paul. Préfailles 1939-45, s. l., 1960, 39 f.

-

GAMELIN, Paul. Le Mur de l´Atlantique. Les blockhaus de l´illusoire. Édition Daniel et Cie, collection : "Archives de Guerre", 1974, 88 p.

-

GAMELIN, Paul. Les bases sous-marines de l´Atlantique et leurs défenses. Éditions des Paludiers-la Baule, 1981, p. 22-29, 68-98, 99 p.

-

GRALL, Jeanne. Le Mur de l´Atlantique en images - 1940-1994. Bruxelles, édition Libro-Sciences SPRL, 1978, 138 p.

-

HAUTEFEUILLE, Roland. Constructions spéciales : histoire de la construction par l´organisation Todt, dans le Pas-de-Calais et le Cotentin, des neuf grands sites protégés pour le tir des V1, V2, V3, et les productions d´oxygène liquide (1943-1944). Paris, 1985, 315 p.

-

LANOY-RATEL, Philippe. Inventaire des vestiges des défenses allemandes sur le littoral de la région Nord–Pas-de-Calais. Espace Naturel Régional/OELM, Wimereux, 4 tomes, 386 p.

-

PACE (J.-P.). "Essai de reconstitution des défenses côtières allemandes présentes dans le Gard et l´Hérault en août 1944". Mémoire de maîtrise d´Histoire contemporaine, sous la dir. de Jules Maurin, Montpellier III, 1990, 137 p.

-

Service Historique de la Défense de Brest

PARTRIDGE (C.). Hitlers Atlantic Wall. Guernesey, 1976.

-

ROLF, Rudi. Der Atlantikwall 1940-1945, Biblio-Verlag, 1983.

-

ROLF, Rudi. Atlantic Wall Typology. Nieuw Weerdinge, Fortress Books, 1998, 351 p. ISBN 90-76396-04-03.

-

ROUGEON (L.). "Les Forteresses allemandes de l'estuaire de la Gironde (Septembre 1944 - avril 1945)". Mémoire de maîtrise, Poitiers, 1992, 197 p. (AD17 (69J/41), BU POITIERS (DESL 28-1992-29), SHM ROCHEFORT (T 76).

-

RUGE, Friedrich. Rommel face au débarquement 44. Paris, Presses de la cité, 1960, 311 p.

-

SALAUN (S.). "Le Maréchal Rommel et le dispositif allemand face au débarquement du 6 juin 1944". Mémoire de maîtrise d´Histoire contemporaine, sous la dir. de Jules Maurin, Montpellier III, 1996, 144 p.

-

SALLABERRY (F.). Quand Hitler bétonnait la côte Basque, Bayonne, Harriet, 1988.

-

SPEIDEL (H.), Invasion 44. Le destin de Rommel et du Reich, Berger-Levrault, 1950.

-

STJERNFELT (B.), traduit du suédois par Rolf Gauffin, Alerte sur le Mur de l´Atlantique, Paris, Presses de la Cité, 1961, 316 p. (roman).

-

TOMS (C.), Hitler´s Fortress Island, s. réf., Bibliothèque de la Marine Brest.

-

VENNEMANN (W.), "De Vauban à Todt. Les forteresses de l´Atlantique contre l'Angleterre ", 1943 (Ouvrage de propagande nazie).

-

VIRILIO (P.), "Bunker archéologie ", Architecture Principe, mars 1967.

-

VIRILIO, Paul. Bunker Archéologie. Paris, Les Éditions du Demi-Cercle, rééd. 1994, 214 p.

-

WIRTZ (A.), Témoin du mur de l´Atlantique : Pas-de-Calais, Normandie, Bretagne. Getuigen van de Atlantikwall, Bayeux, Heimdal, 1983, n. p.

-

ZIMMERMANN (R.). Der Atlantikwall von Cherbourg bis Brest mit des Kanalinseln, vol. 2, Schield-Vertag, 1989.

-

Pierres de mer, "Le patrimoine immobilier de la Marine nationale ". Collectif sous la dir. de la Commission du patrimoine de la Marine et du Service des Travaux immobiliers maritimes avec le concours du Service historique de la Marine, Paris, Association pour le Développement et la Diffusion de l´Information Militaire, 1996, collection : les Armes et les Hommes. I. B. A., Association allemande pour l´étude des fortifications : nombreux articles sur le mur de l´Atlantique en Bretagne.

-

Le mur de l'Atlantique en Bretagne ANDERSEN BO (P.), Le mur de l´Atlantique en Bretagne 1944-1994, s. l., Ouest France, 1994, 126 p., Edilarge. ISBN 2-7373-1291-4.

-

ANDERSEN BO, Patrick. Le Mur de l´Atlantique en Bretagne. Ouest France, 2001, 126 p, vol. 2.

-

BERNAGE (G.), "La bataille de Saint-Malo ", 39-45 Magazine, n° 20, août-septembre 1987, p. 4-20.

-

BERNAGE (G.), "La bataille de Brest ", 39-45 Magazine, n° 21, octobre 1987, p. 4-20.

-

BERNAGE (G.), "Brest : 44 ", 39-45 Magazine, n° 43, 1989, p. 35-36.

-

BERNAGE (G.), Album Mémorial. La Bretagne en guerre 39-45, Heimdal, s. ref., Bibliothèque de la Marine Brest.

-

BOHEE (A.), "Le groupe de points d'appui de Lézardrieux ", Bulletin de l´association Le Mur Fortifs, n° 34, s. d., p. 18.

-

BOHN (R.), Chronique d´hier, tome I : La vie du Léon 1939-1945, chez l´auteur, 1993.

-

BOHN (R.) - LE BERRE (A.) - LE BARS (M.), Chronique d´hier, tome II : 1939-1945, chez les auteurs, 1994.

-

BOHN (R.), 1940-1945 en Bretagne, Conséquences économiques et sociales de la présence allemande, Etudes et recherches thématiques en Finistère et en Bretagne, Bannalec, 2000.

-

BOULARD (E.), "Les défenses immédiates de la base sous-marine de Brest", in Histoire et fortification Magazine, Paris, numéro 7, janv. 2002, p. 17-27.

-

BOULARD (E.), "Les défenses du Goulet de Brest : les points d´appui du Portzic et de la pointe des Espagnols", in Histoire et fortification Magazine, Paris, numéro triple, juin 2002, p. 105-113.

-

CHAZETTE, Alain. "Les batteries allemandes de la presqu´île de Crozon". 39-45 Magazine, n° 101, s. d.

-

CHAZETTE, Alain. "Les défenses allemandes de Brest, 2e partie : le secteur Sud". 39-45 Magazine, n° 169, juillet - août 2000, p. 55-67.

-

BERNAGE (G.) - LANNOY (F.) (de) - ANDERSEN BO (P.) - MC NAIR (R.) - CHAZETTE (A.) - GUILLOU (M.), Album Mémorial, La Bretagne en Guerre 1939-1945, s. l., Heimdal, 1994.

-

CORLOUER (D.), "Le goulet de Brest. La pointe des Espagnols et les fort du Stiff". Bulletin de l´association Le Mur Fortifs, n° 26, s. d., p. 5.

-

CORLOUER, Daniel. "L'enfer de Cézembre. Les fortifications allemandes de l´île de Cézembre 1942-1944". Association Le Mur, 1991.

-

CORLOUER, Daniel. ROSE, Yannick. Lorsque le béton remplaça la pierre. Saint-Malo 1940-1944. Le fort d'Aleth, la pointe de la Varde, Alet, l'île de Cézembre. Riaillé, La Poitevinère, édition Daniel Corlouer, 1995, 172 p.

-

DESQUESNES (R.), "Les vestiges architecturaux du Mur de l´Atlantique sur les côtes de Bretagne", Société d´histoire et d´archéologie de Bretagne, tome LXIX, 1992, p. 357-364.

-

DUPONT, Alain. PEYLE, Eric. Le Mur de l´Atlantique sur la Côte d´Emeraude. Dinard, édition Danclau, 1994, 120 p.

-

FAUCHERRE, Nicolas, PROST, Philippe, CHAZETTE, Alain. Les fortifications du littoral, La Bretagne Sud. Chauray-Niort, collection : les fortifications du littoral. 1998, 279 p., ISBN 2-910137-24-4.

-

GUILLOU (M.), "Fortifications modernes : le mur de l'Atlantique dans le Trégor-Goëlo", Trégor mémoire vivante, n° 5, 1993, p. 9-23.

-

LEBERRE (A.), "Le Mur de l'Atlantique", in 1939-1945 Finistère, Edition de la Cité, 1987.

-

LE BERRE (A.), "6 juillet 1944 : L'opération Dredger ou une embuscade au large de Brest", 39-45 Magazine, n° 43, 1989, p. 18-24.

-

LE BERRE (A.), "Le mur de l'Atlantique dressé par les Allemands de 1942 à 1944", Cap Caval, n° 12, 1989, p. 22-28.

-

LE BERRE (A.), "Le mur de l'Atlantique dressé par les Allemands de 1942 à 1944 (suite)", Cap Caval, n° 13, 1989, p. 14-20.

-

LE BERRE (A.) "Au bout de la vieille Europe : Graf Spee (La poche du Conquet)", 39-45 Magazine, n° 43, 1989, p. 25-34.

-

LEGRAND (A.), 1939-1945 Finistère, Le Mur de l´Atlantique, s. l., 1987, 414 p.

-

LEPOTIER (amiral), Brest, porte océane, France-Empire, 1968.

-

PIRIOU (E.), "De la défense de la base des sous-marins à la construction du Mur de l'Atlantique : l'organisation Todt dans le Morbihan", mémoire de maîtrise, Histoire : Rennes 2, sous la dir. de Sainclivier, 1996, 110 p. (AM LORIENT : 3TH, CRHISCO : MH 2320, SHM LORIENT : Th-64).

-

POUPART (P.), "La bataille de Brest", revue historique de l'armée, 1970, n° 3.

-

TRUTTMANN (M.), "Kernevel", 39-45 Magazine, n° 22, s. d.

-

TRUTTMANN (M.), "Kernevel", 39-45 Magazine, n° 23, s. d.

-

TRUTTMANN (M.), "Le Fort de l´Eve", 39-45 Magazine, n° 24, s. d.

-

VAN MEEUWEN (G.) - PIRIOU (E.), A la découverte du mur de l´Atlantique dans le pays de Lorient, A.F.D.C.B., 1994.

-

MORDAL (J.), Les poches de l´Atlantique, Presses de la Cité, 1965.

-

Géostratégie et réflexions autour des fortifications GUILLERM (A.), préface de Fernand Braudel, La pierre et le vent, fortifications et marine en Occident, Paris, Arthaud, 1985, 275 p.

-

Architecture PARENT (C.), "Sainte-Bernadette du Banlay à Nevers" in Entrelacs de l´oblique, Paris, édition du Moniteur, 1981, 188 p.

-

VIRILIO (P.), Bunker archéologie, Paris, Edition Centre G. Pompidou - CCI, 1975.

-

VIRILIO (P.), Bunker archéologie, Paris, Edition du demi-Cercle, 1991, rééd. 1994, 213 p.

-

SANTANGELO, Andrea. "Le Mur de l´Atlantique en représentation : du projet d´avant-guerre à nos jours". DEA Histoire de l´architecture moderne et contemporaine sous la direc. de Mme Dominique Rouillard, Panthéon Sorbonne Université Paris 1, 2003-2005.

-

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Paris : Fonds photographique

GAUTRAND, Jean-Claude. Forteresses du dérisoire. Paris : Les Presses de la Connaissance, 1977.

-

SANTANGELO, Andrea. "Le Mur de l´Atlantique en représentation : du projet d´avant-guerre à nos jours". Diplôme d'études approfondies : Histoire de l´architecture moderne et contemporaine sous la dir. de Dominique Rouillard, Panthéon Sorbonne Université Paris 1, 2005.

Périodiques

-

ALLAMAN (M.), "Saint-Nazaire retrouve son port et sa mémoire", Diagonal, n° 136, mars-avril 1999, édition Direction de l´architecture et de l´urbanisme, Paris-La-Défense, p. 20-23.

-

BARDE (Y.), "Le Mur de l´Atlantique en Normandie", Fortifications et Armements, numéro spécial, édition Fortifications et Armements, Les Pavillons-sous-Bois, 54 p.

-

CAROLY (C.), "La base de Lorient-Kéroman", Architecture intérieure, CREE, n° 322, mai 1999, p. 106-113.

[Cet article est un reportage photographique qui rend compte de la conception architecturale très particulière de la base de sous-marin de Lorient, conçue et construite en un temps record par les Allemands pendant la deuxième guerre mondiale. Il témoigne du drame que représente la présence de ce site dans le paysage lorientais et de l'extrême difficulté à se prononcer sur son sort futur.]

-

CHAZETTE, Alain. "La pièce de 95 mm Lahitolle". Bulletin de l´association Le Mur Fortifs, n° 30, s. d., p. 6.

-

CHAZETTE, Alain. "Comment réaliser vos recherches sur le Mur de l'Atlantique". Bulletin de l´association Le Mur Fortifs, n° 40, s. d., p. 29.

-

CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain. "1944 : Le Mur de l'Atlantique en Normandie". 39-45 Magazine, n° 11, mai juin 1986, 80 p.

-

CHAZETTE, Alain. "Les défenses allemandes de l'île de Ré", 39-45 Magazine, n° 16, mars avril 1987, p. 39-42.

-

CHAZETTE, Alain. "La batterie allemande du fort du Talut". 39-45 Magazine, n° 21, s. d.

-

CHAZETTE, Alain. "Maître dans l'art du camouflage ! ". 39-45 Magazine, n° 32, octobre 1988, p. 25-30.

-

CHAZETTE, Alain. "Inscriptions, fresques et dessins du Mur de l'Atlantique". 39-45 Magazine, n° 36, février 1989, p. 18-22.

-

CHAZETTE, Alain. "Inscriptions, fresques et dessins du Mur de l'Atlantique. Seconde partie (suite et fin)". 39-45 Magazine, n° 37, mars 1989.

p. 44-46 -

CHAZETTE, Alain. "L'artillerie sur voie ferrée sur le sol français (1)". 39-45 Magazine, n° 44, 1989.

p. 36-40 -

CORLOUER, Daniel. "Le Mur de l'Atlantique (1)". Bulletin de l´association Le Mur Fortifs, n° 39, s. d., p. 20.

-

CORLOUER, Daniel. "Le Mur de l'Atlantique (2)", Bulletin de l´association Le Mur Fortifs, n° 40, s. d., p. 2.

-

Service Historique de la Défense de Brest

DELPEUC'H (Y.) (Capitaine de vaisseau). "Le Mur de l´Atlantique". Paris : Marine Nationale, revue Marine Nationale, décembre 1947.

-

HENNEQUIN (B.). "Que reste-t-il du "Front" de l´Atlantique ? septembre 1944-mai 1945". La Prévoyance militaire, n° 88, 1985.

p. 21-26 -

LESQUEN (colonel) (de). "Le mur de l´Atlantique". Revue du Génie militaire, Paris, 1952.

p. 213-251 -

PALLUD, Jean-Paul. "U. Boote ! Les sous-marins allemands". Éditions Heimdal, 39-45 Magazine, hors série n° 9, février mars 1989, n. p.

-

PALLUD, Jean-Paul. "U Boote Les sous-marins allemands. 2 - Les bases : Brest - Lorient - Saint-Nazaire - La Pallice - Bordeaux". Éditions Heimdal, 39-45 Magazine, hors série, s. d., 192 p.

-

CORLOUER, Daniel. "La Cité d'Aleth ou l'incorporation d´un ouvrage Vauban dans la fortification du Mur de l'Atlantique". Association Le Mur, 1991.

-

KORNICKER (V.), "Escale à Saint-Malo : sur les traces des oubliés d'Aurigny", Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo, 1999, 2000, p. 211-225. (Au cours de la seconde guerre mondiale, des convois ferroviaires déversaient sur les quais de Saint-Malo les contingents de main d´oeuvre forcée de toute l'Europe, en transit pour les îles anglo-normandes. L'une d'elles, Aurigny, entièrement vidée de sa population, fut transformée en un gigantesque chantier dans le système défensif du Mur de l'Atlantique).

-

TRUTTMANN, Michel. "Le fort de la Cité à Saint-Servan". Heimdal, 39-45 Magazine, n° 6, avril - mai - juin 1985, p. 53-60.

-

TRUTTMANN, Michel. "Forteresse de Saint-Malo, le Fort de la Varde". Heimdal, 39-45 Magazine, n° 10, mars - avril 1986, p. 40-50.

-

TRUTTMANN, Michel. "L´ouvrage de la Garde Guérin à Saint-Malo". Heimdal, 39-45 Magazine, n° 12, s. d.

-

TRUTTMANN, Michel. "L'enfer en Bretagne. Poche de Saint-Malo : l'île de Cézembre". Heimdal, 39-45 Magazine, n° 19, juillet 1987, p. 38-42.

-

TRUTTMANN, Michel. "Les combats pour Cézembre". Heimdal, 39-45 Magazine, n° 20, août septembre 1987.

p. 38-42.

Documents figurés

-

-

Archives Normandie : 1939-1945 (www.archivesnormandie39-45.org). Photographie.

-

Fonds Rémy Desquesnes (collection particulière). Photographies.

Annexes

-

23 mars 1942 : les instructions générales de combat pour la défense côtière

-

Le rapport Pinczon du Sel : premier inventaire du Mur de l'Atlantique (1946-1947)

-

Le fonds du service interdépartemental de déminage en Bretagne (conservé au mémorial Fort Montbarey à Brest)

-

Les guides ou indicateurs du patrimoine fortifié

-

[SYNTHÈSE] Le poste d’observation et de tir en béton armé : du Ringstand au Tobruk

-

Extraits de "Bunker Archeologie" par Paul Virilio (1932-2018), réédition de 1994

-

Les fortifications passagères en bois - "blockhaus"

-

Pathologies des ouvrages de fortifications contemporains par Philippe Prost, 1995

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.