"Construit par l’organisation Todt en 1943, le bunker de Keranroux appartenait selon les archives allemandes au Widerstandsnest, point d’appui numéroté B 53 [mise à jour, 2022] de la Festung Brest. Malheureusement, aucun marquage [précis] ne vient ici confirmer les sources. Cet ensemble fortifié situé au nord-ouest de la Festung faisait partie de la ligne principale de défense de Brest qui défendait ici les abords du fossé antichar courant du fort de Montbarrey B 57 au nord du fort de Keranroux B 44. La présence de plusieurs casemates pour canons antichars dont une de type 626 à toit blindé pour canon de 7,5 cm, est attestée dans le périmètre immédiat de l’abri ainsi que divers abris dont un de type 501 et des postes individuels d’observation bétonnés dits Tobruk en défense rapprochée. Johann Steinebach, historien du Mur à Brest, a ainsi pu identifier une trentaine de bunker dans ce secteur. Le commandant du secteur (Abschnittskommandant) ouest est installé en B 42 à 1 km à l’est au Valy Hir dans un abri de type 117 avec cloche blindée de type 486P2. Le bunker de Keranroux relève du commandement intermédiaire B 23 situé à l’est du fort homonyme.

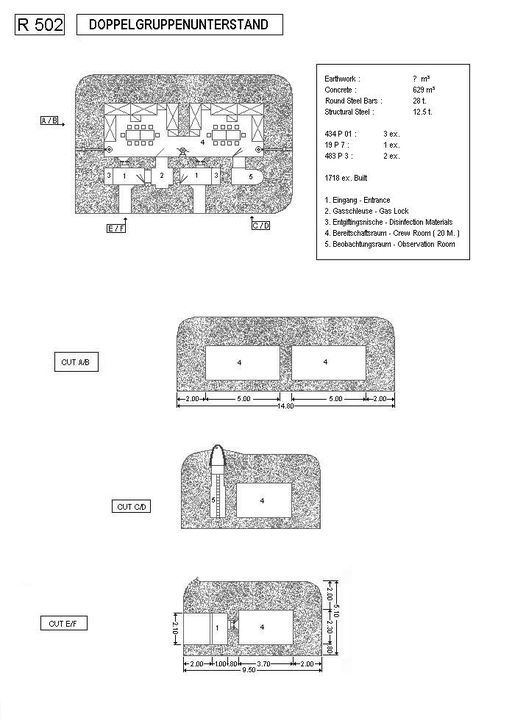

Suivant le répertoire officiel allemand des Regelbauten, plans-types conçus par les ingénieurs de forteresse (Festungspioniere), ce bunker est un abri de type 502 pour deux groupes de combat (Doppelunterstand). La dernière typologie de Rudi Rolf éditée en 2008 recense plus de 380 plans de bunker pour les trois armes de l’armée allemande : l’armée de terre (Heer), l’armée de l’air (Luftwaffe) et la marine (Kriegsmarine). Datant de 1939, le plan-type 502 a été élaboré par l’armée de terre allemande, la Heer pour le Westwall (Mur de l’Ouest) s’élevant face à la ligne Maginot. Il est conçu pour un "équipage" de 12 hommes et peut être transformé par l’ajout de couchettes supplémentaires en abri pour 18 hommes, voire 20.

À Brest, ce type de bunker, assez répandu, servait le plus souvent uniquement d’abri à personnel mais, suivant les besoins locaux, l’ouvrage pouvait être doté d’une cloche blindée d’observation de type 89P9 (rarissime) ou d’une ouverture pour périscope. Au carrefour de Tariec (commune de Plouvien) par exemple, l’abri était destiné à recevoir une cloche blindée mais il est resté inachevé. Le marquage "St" – présent au-dessus de l’entrée du bunker de Keranroux – indique aux occupants que ce dernier est une fortification permanente : Ständig Ausbau, c’est-à-dire à l’épreuve des bombes et étanche aux attaques au gaz. Plus de 630 m³ de béton et 45 t de ferraillage, les murs font 2 m d’épaisseur, étaient nécessaires à la construction d’un tel abri dont le temps de réalisation moyen avoisinait 10 semaines. En juillet 1943, la construction de 410 Wohn-Bunker, littéralement "bunker habitations" catégorie à laquelle appartient le bunker de Keranroux, est programmée dans le groupe défensif côtier de Brest (Küsten-Verteidigungs-Gruppe) codé B. 215 sont d’ores et déjà achevés (Fertig), et 82 sont en construction (in Bau). Nous incluons dans ces chiffres les Feldmässigen Ausbaustand et les Ständigen Ausbaustand, c’est-à-dire à la fois les constructions semi-permanentes (1 à 1,5 m d’épaisseur) et permanentes (2 m et plus d’épaisseur de béton).

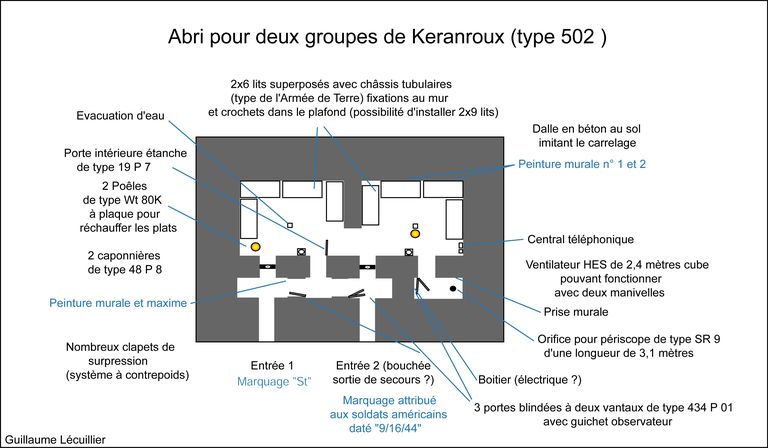

Ce bunker est un exemple parfait de la normalisation et de la standardisation de la fortification allemande. Selon le Panzeratlas, la nomenclature allemande, on peut décrire entièrement ce bunker composé :

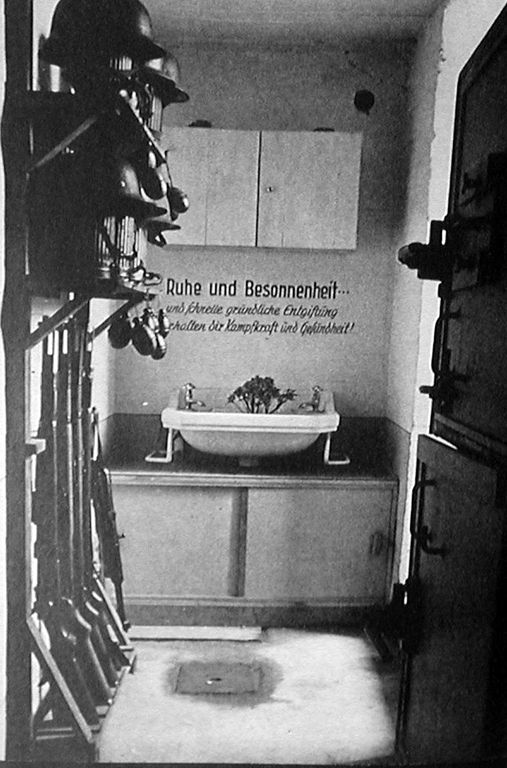

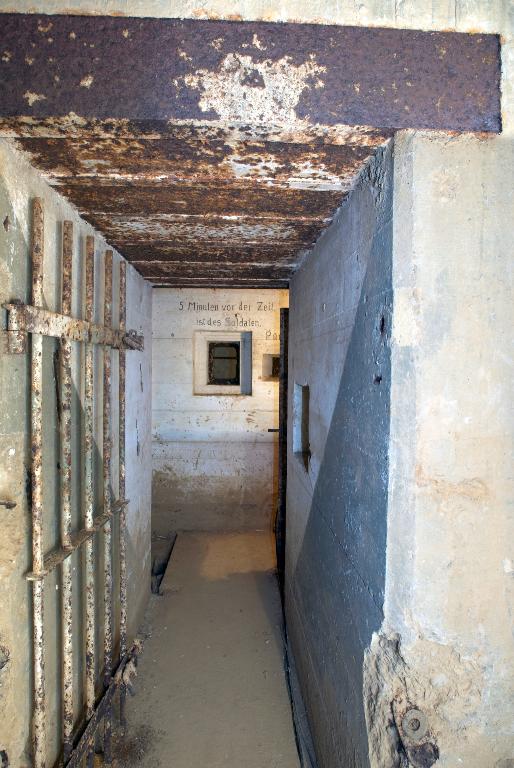

- de deux entrées avec grilles réglementaires (491 P2) ce qui explique que ce modèle ne dispose pas de sortie de secours ; une douche permettait de "désintoxiquer" les troupes entrantes ;

- d’un sas d’entrée à deux ouvertures flanquées chacune par une caponnière blindée de type 422 P01 pour mitrailleuse (Maschinengewehr, souvent abrégé en M.G.) et deux portes blindées lourdes à deux vantaux de type 434 P 01 avec guichet observateur (portes pare-souffle de 630 kg permettant de sortir même en cas de comblement partiel de l’entrée par des gravats). Le sas est doté de clapets de surpression (type 4 ML 01) et d’une bouche de soufflage pour la ventilation ;

- d’une porte intérieure étanche de type 19 P 7 (185 kg) isole l’espace de vie du sas d’entrée ;

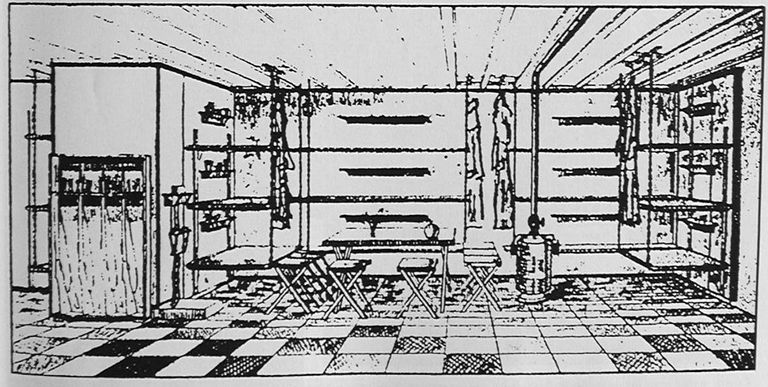

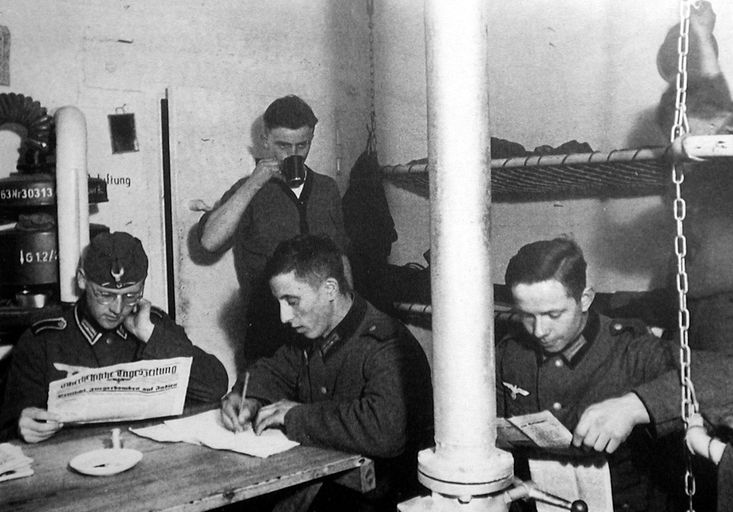

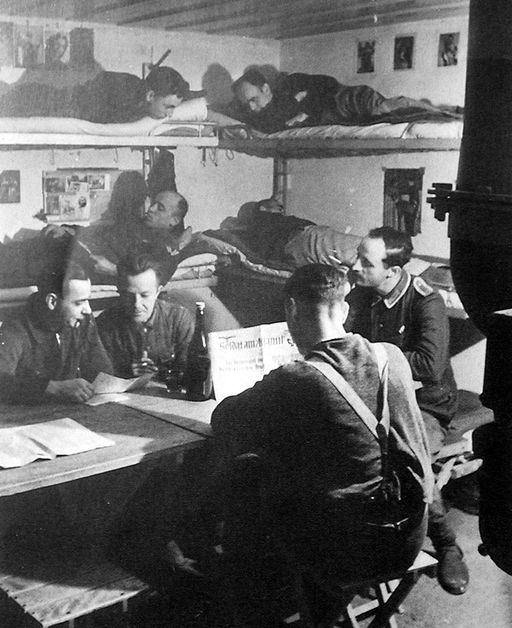

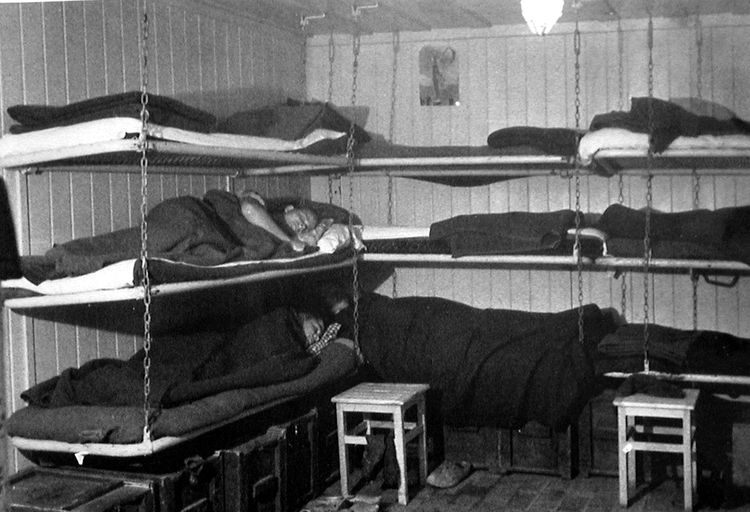

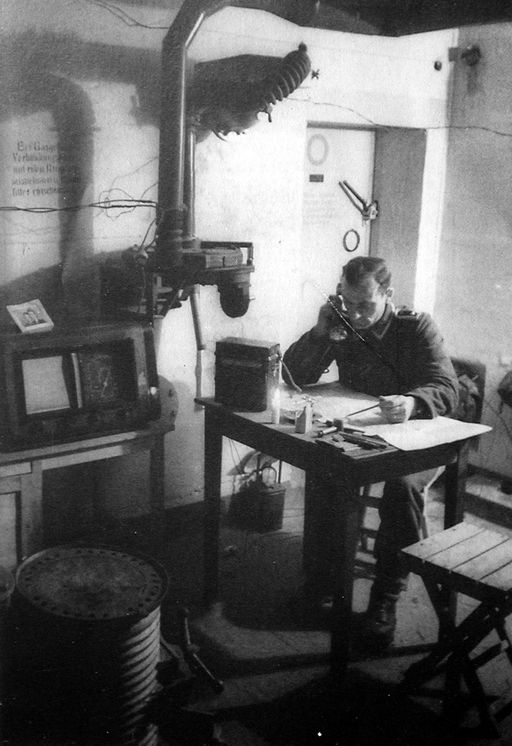

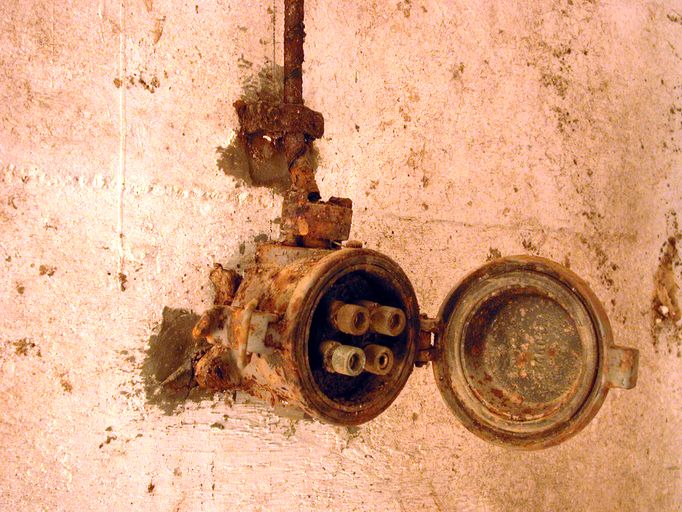

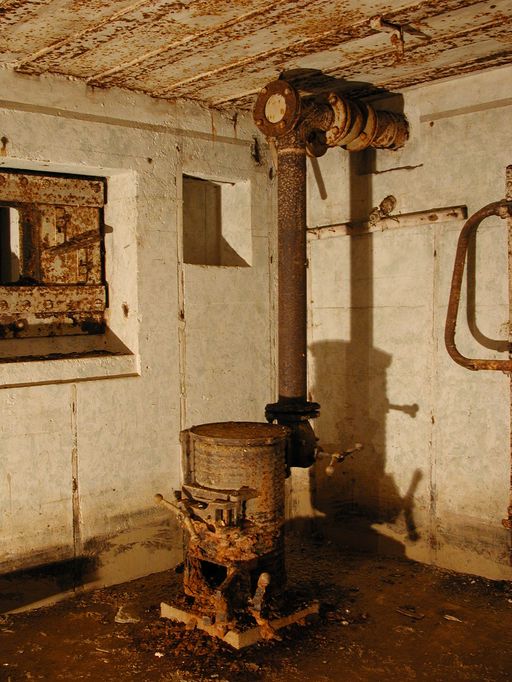

- de deux pièces de vie pour 6 hommes (transformables pour 9 hommes) ; les deux pièces sont dotées du même équipement à l’exception du boîtier de relais téléphonique ; une dalle en béton au sol imite un carrelage pour donner une impression de confort aux occupants ; une arrivée et une évacuation d’eau ; une installation électrique et un éclairage conformes au standard en vigueur ; un poêle (à bois et charbon) de type Wt 80K [pour Kochplatte] à plaque pour faire la cuisine et réchauffer les plats ; un ventilateur d’air (Heeres Einheits Schultzlufter : HES) de 2,4 m³ modèle 1940 pouvant fonctionner manuellement (deux manivelles) [pour la pièce de droite] [un ventilateur d’air de 1,2 m³ dans la pièce de gauche] ; 6 lits avec châssis tubulaires (type 922 S4), fixations au mur et crochets dans le plafond ; une table et des tabourets pliants (disparus) ; un râtelier d’armes ; un boîtier de connexion des lignes téléphoniques [Kabelendverschluss] (les plaques des numéros de ligne sont encore en place) ;

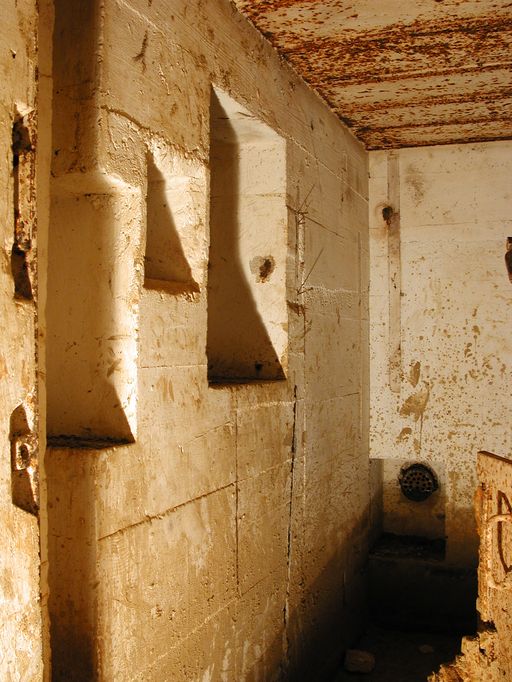

- un poste d’observation / petite pièce latérale avec niches murales, dotée d’un orifice pour périscope de type SR 9 d’une longueur de 3,1 m isolée par une porte blindée (type 434 P 01), d'une prise murale d’alimentation électrique (?), d'une prise téléphonique interne de jonction et d’un boîtier pour l’antenne.

Sa caractéristique principale est son exceptionnel état de conservation. Ce bunker, étonnamment préservé en comparaison des autres ouvrages bétonnés de la Festung Brest, semble "fossilisé" depuis les années de guerre. Tout est encore en place : portes blindées, couchettes superposées, poêles, système de ventilation, boitier de connexion téléphonique, etc. La "machine de guerre" semble prête à fonctionner et plonge le "spectateur/visiteur" dans le passé.

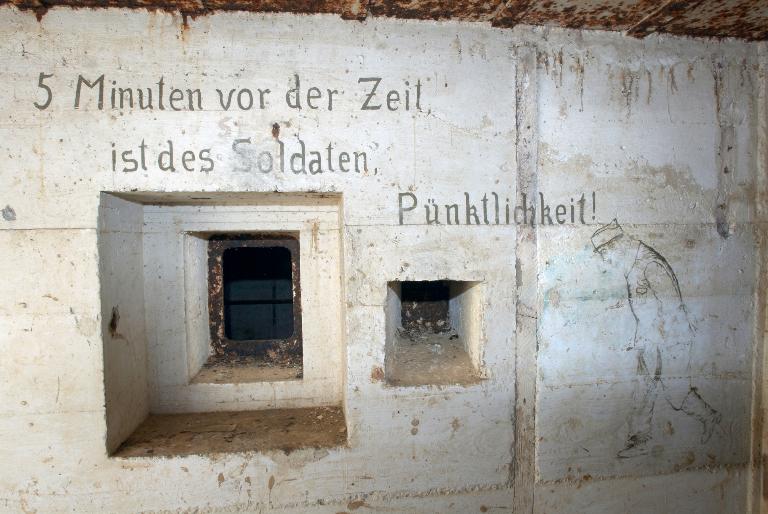

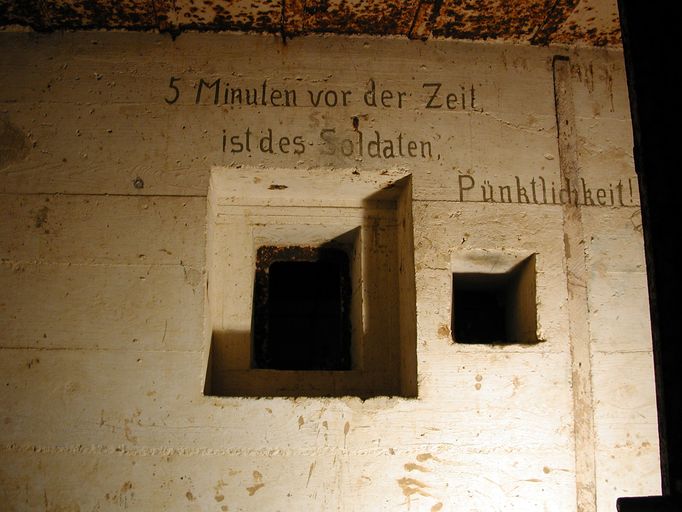

Seconde caractéristique, les murs du bunker comptent plusieurs peintures murales réalisées par les soldats allemands. Si la peinture murale à l’entrée du bunker (représentation d’un soldat allemand "traînant la patte…, une savate au pied") illustre une maxime : "5 minutes avant l’heure, c’est la ponctualité du soldat (5 Minuten vor der Zeit, ist der Soldaten, Pünktlichkeit !)", les peintures placées au-dessus des deux couchettes évoquent un paysage de Bavière (probablement la région d’origine d’un des soldats).

L’usure du temps a fait son œuvre. Partout, la rouille "mange" le matériel de second œuvre. Les peintures murales tendent à s’estomper ; le bunker a une durée de vie limitée. Se pose ici, encore une fois, la question de la conservation de ce type de patrimoine. Grâce à un graffiti dans le poste d’observation : 9/16/44 (probablement dû à un soldat américain qui pénétra dans le bunker), la bataille de Brest fait irruption dans l’édifice. Cet abri, ce "sous-marin-terrestre", a été conçu pour se protéger du feu du ciel. Il a survécu à l’enfer de la guerre et à la bataille de Brest tandis qu’à l’extérieur la destruction faisait rage.

Le bunker de Keranroux est mentionné pour la première fois dans l’ouvrage d’Andersen Bo, Le Mur de l’Atlantique en Bretagne 1944-1994. Cette publication est le fruit d’une longue recherche menée dans les années 1965-1975 sur le champ de bataille de la Festung Brest. L’implantation géographique du bunker de Keranroux est particulière. Il s’agit d’un abri enfoui dans le sol. Si, à l’origine, cet abri faisait partie d’un ensemble fortifié situé au nord-ouest de la Festung Brest, il est aujourd’hui isolé, les autres bunkers ayant [quasiment] disparu ; cependant, l’œil exercé aura vite trouvé une "bosse suspecte" dans l’enceinte du collège de Keranroux et à quelques centaines de mètres de là un autre abri (celui là, "dépecé") recelant le même genre de peinture (à n’en pas douter du même soldat-artiste).

La construction d'un collège sur le site de l’ancien ensemble fortifié allemand en 1970 a bien failli faire disparaître à jamais le bunker. L’architecte du collège semble avoir voulu le conserver dans son état d’origine. Une partie des fondations du collège prend appui sur le bunker tandis qu’un des deux accès a été conservé et rendu accessible par un escalier.

Le bunker de Keranroux est un extraordinaire outil pédagogique qui permet d’évoquer le rôle des "requis" : la main-d’oeuvre de l’organisation Todt, le rôle de cette organisation paramilitaire elle-même. La lecture attentive des plaques de constructeurs permet d’évoquer le rôle des entreprises allemandes (AEG, Siemens, etc.) ou françaises tandis que le thème de la guerre peut être abordé par l’étude de la vie quotidienne du soldat ; il permet en outre d’évoquer le thème de l’idéologie et du projet nazi de façon très concrète.

Pour le "bunker archéologue", le bunker de Keranroux peut servir de référence, certains ont visité plusieurs centaines d’ouvrages avant d’en rencontrer un aussi bien conservé".

Lécuillier Guillaume (dir.), Jean-Yves Besselièvre, Alain Boulaire, Didier Cadiou, Christian Corvisier, Patrick Jadé. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes, éd. Presses Universitaires de Rennes, coll. Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.