L'église Notre-Dame et Saint-Thégonnec a été étudiée une première fois en 1992 pour documenter la liste d'immeubles protégés Monument Historique. Dans le cadre de l'étude d'Inventaire thématique des enclos paroissiaux finistériens de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, l'enclos paroissial de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a fait l'objet d'un recensement des parties constituantes architecturales de l'enclos et du mobilier conservé, permettant de compléter le présent dossier.

- liste immeubles protégés MH

- enquête thématique départementale, Inventaire des enclos paroissiaux finistériens de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Saint-Thégonnec - Saint-Thégonnec

-

Commune

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

-

Adresse

place de l' Eglise

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire Commune inventoriée sous le nom de Saint-Thégonnec

-

Dénominationséglise paroissiale, ensemble religieux

-

VocablesNotre-Dame, Saint-Thégonnec

-

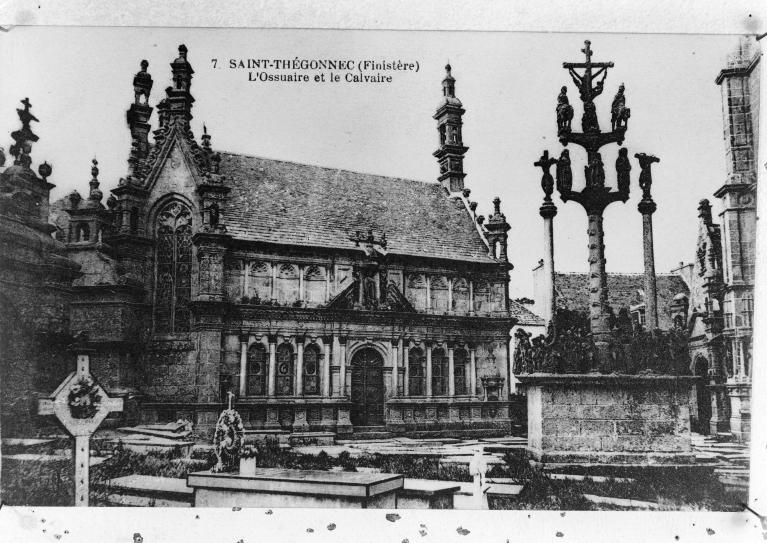

Parties constituantes non étudiéescalvaire, ossuaire, arc monumental, mur de clôture, monument aux morts, calvaire

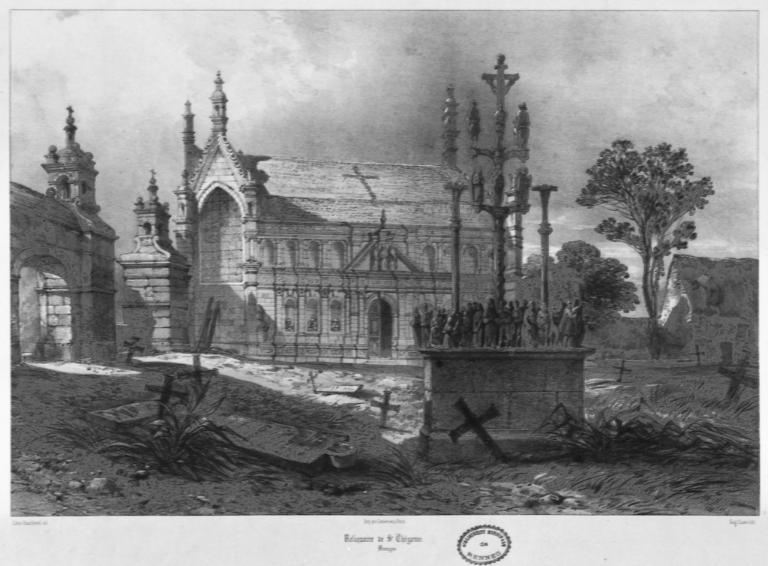

L'arc de triomphe date de 1587 et se compose d'une grande arcade entre deux pylones. C'est l'un des premiers ouvrages de ce type destiné à donner une entrée monumentale au cimetière.

[Conservation Régionale des Monuments historiques, 1992]

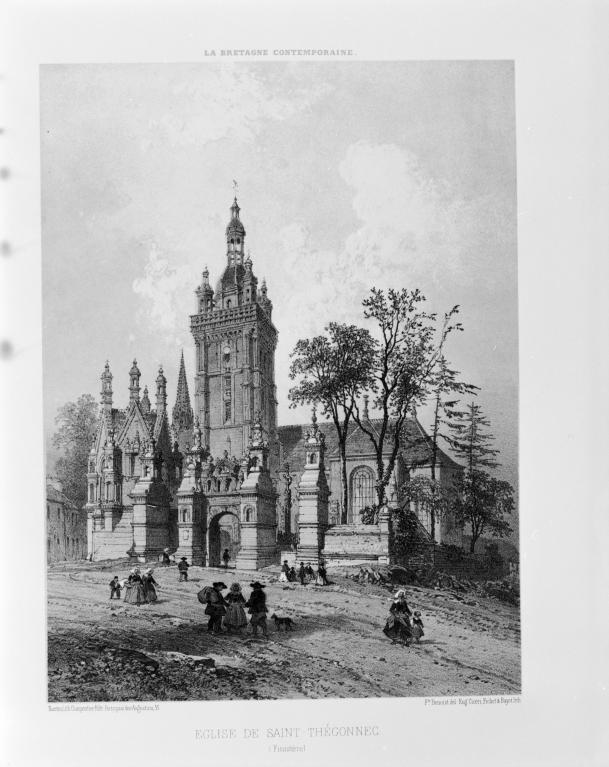

Sa construction de l'église s’échelonne sur plusieurs siècles, entre 1563 et 1717. Le premier chantier, en 1563, est celui du clocher ouest avant qu’un second clocher ne soit construit au sud entre 1599 et 1637. Les décennies suivantes, l’église est agrandie : la réfection du bas-côté nord (1638-1652), du bas-côté sud (1653-1658 puis 1663-1666), réfection du chevet (1665-1670), la sacristie (1686-1691) et enfin le rehaussement de la nef et la réfection du chœur (1711-1717). L’église a été restaurée à la suite d’un incendie en 1998.

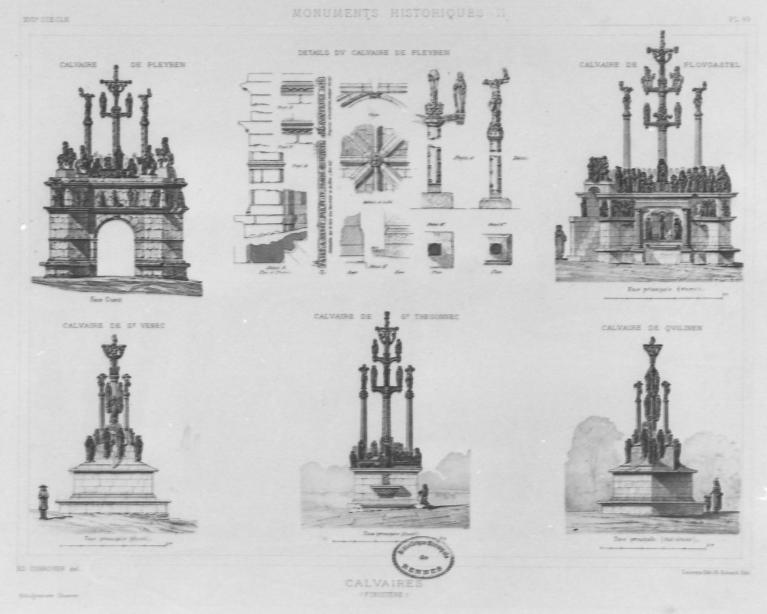

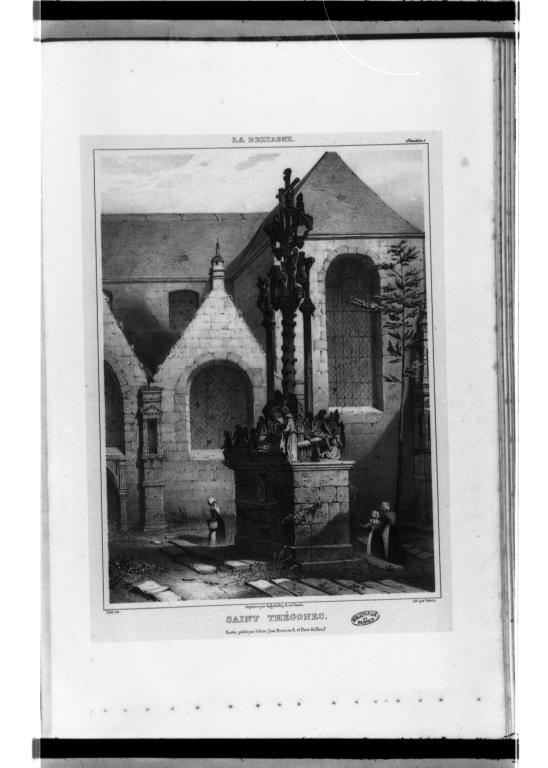

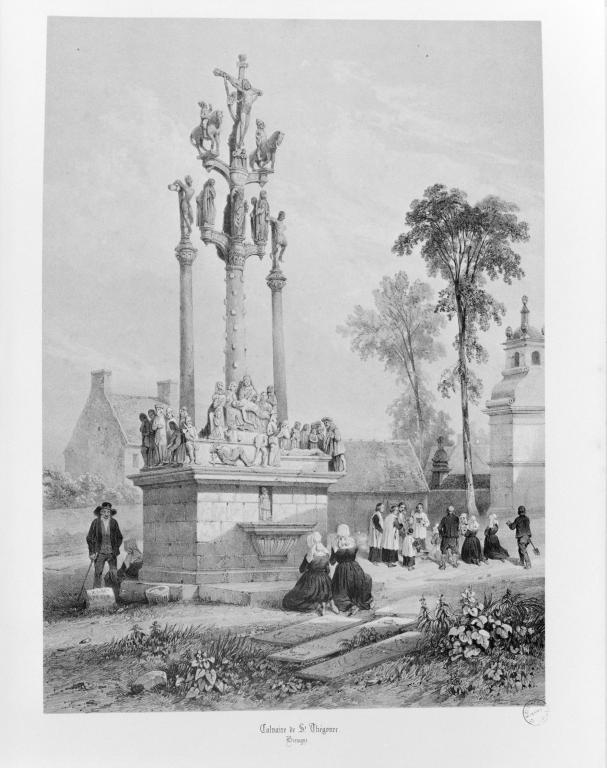

Le calvaire monumental porte la date de 1610, alors que le second calvaire, au nord, est plus récent, 1864. Enfin, la chapelle des morts date de 1676-1682 et a été réalisée par l'architecte Jean Le Bescont.

[Valentine Guillevic, 2025]

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 16e siècle, 17e siècle, 1er quart 18e siècle

-

Dates

- 1599, porte la date

- 1605, porte la date

- 1606, porte la date

L'enclos est dessiné par un mur de clôture dont le tracé est similaire à celui figuré à celui du cadastre ancien (1837). Le mur de clôture est percé de plusieurs entrées : un arc monumental au sud, deux entrées à piliers à l'est et à l'ouest et deux escaliers au nord décoré d'un calvaire et d'un monument aux morts. D'après le cadastre ancien, une entrée à piliers a disparu au nord. L'arc monumental donne accès à la chapelle des morts et au calvaire monumental, également au sud de l'enclos.

L’actuelle église suit un plan rectangulaire divisé en trois vaisseaux de cinq travées et d'un chœur à cinq pans. Sa construction s’échelonne sur plusieurs siècles et témoigne des changements de style allant du gothique au classique, comme l'illustrent les deux clochers et la sacristie. Le premier clocher, à l'ouest, est encore gothique. Alignée au mur, elle se compose d'une galerie soutenant une chambre des cloches ouvertes et d'une flèche octogonale. La tour-porche sud culmine à 43 mètres et est construite dans un style classique, s'inspirant de celles de Pleyben (1588-1628, 48m) et de Goulven (1593, 58m). Sur les contreforts sont sculptées des niches à dais abritant différentes statues dont un saint Jean et une Annonciation. Des colonnes baguées à la Philibert Delorme supportent un arc en plein-cintre, qui s’ouvre sur le porche sculpté de 12 niches à dais, dont seulement quatre apôtres ont été conservés. La partie supérieure de la tour se compose d'une galerie décorée de quatre clochetons et elle est couronnée d'un dôme à lanternons. La sacristie est aussi caractérisée par son style classique qui s'illustre par son décor composé d'une corniche à modillons et de lanternons aux coins de la toiture en carène renversée, évoquant celles de Bodilis ou de Sizun.

L’église est richement décorée tout au long des 17e et 18e siècles de retables, niches à volets, chaire à prêcher, poutre de gloire, fonts baptismaux et baldaquin, tribune d’orgues et lambris de hauteur. Les plus anciens décors, deux niches à volets en bois, datent du 16e siècle : l’une représente saint Thégonnec et l'autre une Vierge à l’Enfant sous laquelle éclot un Arbre de Jessé. Au 17e siècle, davantage de décors sont commandés, notamment la poutre de gloire, l'orgue et deux retables de taille moyenne décorant les autels secondaires des bas-côtés dédiés à Notre-Dame de Vrai-Secours et à saint Jean-Baptiste. En parallèle, sont réalisés les deux grands retables du transept consacrés au Rosaire et au Saint-Sacrement. A la même période la fabrique commande l'imposante chaire à prêcher. Enfin, du 18e siècle datent les lambris de hauteur du chœur et les fonts baptismaux situés au sud-ouest de l'église.

L'arc cintré est flanqué de larges piliers ornés de décors d’inspiration Renaissance : niches à coquilles, corniches, frontons triangulaire et circulaire, lanternons, boules godronnées et groupe sculpté de l'Annonciation. Deux échaliers encadrés par deux autres piliers bordent l’arc et donnent accès au placître. Il a notamment inspiré l'arc de l'enclos de Plounéour-Ménez.

Le calvaire se compose d'un massif rectangulaire sur lequel repose trois fûts de colonnes et 7 groupes sculptés en kersanton racontant la Passion du Christ.

La chapelle des morts, qui n'a peut-être jamais eu de fonction d'ossuaire : deux autres ossuaires figurent sur le cadastre ancien de 1837. Ils se trouvaient au nord de l'enclos et ont été détruits au 19e siècle. La chapelle suit un plan rectangulaire se terminant en un chevet à trois pans. Sa façade symétrique à deux registres est classique, tandis que le chevet mélange différents vocabulaires : le remplage gothique des fenêtres contraste avec les contreforts couronnés de lanternons renaissants. L'inscription, "PRIEZ POUR NOUS TREPASSEZ CAR UN DE CES JOURS AUSSI VOUS EN SEREZ", et la frise de têtes de morts rappellent l'usage de l'édifice. En effet la chapelle a servi de lieu de prière pour les défunts comme le montre l'autel du 17e siècle dédié à saint Joseph, patron de la Bonne Mort. La petite crypte protège une remarquable Mise au tombeau exécutée entre la fin du 17e et lé début du 18e siècle.

-

Murs

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsclassé MH, 1886/07/12

classé MH, 1914/02/21

classé MH, 1928/03/24

-

Précisions sur la protection

L'église, le calvaire et l'ossuaire sont classés le 12 juillet 1886 ; l'arc monumental est classé le 21 février 1914 ; le mur de l'ancien cimetière est classé le 24 mars 1928.

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

- (c) Conseil départemental du Finistère

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

COUFFON, René, LE BARS, Alfred. Diocèse de Quimper et de Léon. Nouveau répertoire des églises et chapelles. Quimper : Association Diocésaine, 1988.

-

CASTEL,Yves-Pascal. Saint-Thégonnec, Renaissance du Haut-Léon. Nancy : Jos Le Doaré, 1969.

-

ROUDAUT, Fanch (dir.). Saint-Thégonnec. Naissance et renaissance d’un enclos. Brest et Saint-Thégonnec : Association Restaurer l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec et Centre de Recherche Bretonne et Celtique, université de Bretagne Occidentale, 1998.

Photographe à l'Inventaire