Dans le cadre de l'étude d'Inventaire thématique des enclos paroissiaux finistériens de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, l'enclos paroissial de Lampaul-Guimiliau a fait l'objet d'un recensement des parties constituantes architecturales de l'enclos et du mobilier conservé ainsi que d'une campagne photographique permettant de compléter le présent dossier.

- liste immeubles protégés MH

- enquête thématique départementale, Inventaire des enclos paroissiaux finistériens de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO

-

Barraud CharlotteBarraud CharlotteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Finistère - Landivisiau

-

Commune

Lampaul-Guimiliau

-

Adresse

place de l' Eglise

-

Dénominationséglise, ensemble religieux

-

VocablesNotre-Dame

-

Parties constituantes non étudiéesarc monumental, calvaire, mur de clôture, calvaire, ossuaire

L'église actuelle est construite à partir du deuxième quart du 16e siècle et jusqu'à la fin du 17e siècle. Les différentes dates inscrites permettent de distinguer plusieurs campagnes de travaux. Le chantier débute par l'angle sud-ouest de la nef et le porche sud daté de 1533. Le clocher est ensuite édifié, portant la date de 1573. La flèche est foudroyée en 1809. En 1609 est élevée la façade nord de l'église. La porte sud à l'est du porche sud porte la date de 1622. Les travaux se poursuivent avec le chevet en 1627. Enfin, la sacristie est édifiée entre 1673 et 1679.

En parallèle, les parties constituantes de l'enclos sont édifiées : le calvaire au cours du 16e siècle ; la chapelle des morts porte la date de 1667 et l'arc monumental avec calvaire, celle de 1668.

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 16e siècle, 2e moitié 16e siècle, 17e siècle

-

Dates

- 1533, porte la date

- 1573, porte la date

- 1609, porte la date

- 1622, porte la date

- 1627, porte la date

- 1673, porte la date

- 1679, porte la date

Le mur de clôture, dont le tracé est similaire à celui figuré sur le cadastre ancien (1828), est ouvert au sud-ouest par un arc monumental avec calvaire donnant accès au placître de l'enclos. En plus d'une chapelle des morts appuyée au sud du mur ouest, l'enclos contient un calvaire, au sud-ouest de l'église.

L'église suit un plan allongé divisé en trois vaisseaux de sept travées. Construite sur plusieurs siècles, elle mêle styles gothique, classique et Renaissance, au sein du même élément constitutif, tel le chevet. De structure gothique, à noues multiples de type Beaumanoir, il possède des contreforts décorés de pilastres doriques soutenant des corniches ornées de frises et couronnés de lanternons classiques.

Culminant à une cinquantaine de mètres, le clocher évoque par sa forme le style gothique avec sa tour carré à deux galeries et sa flèche pyramidale à clochetons, tandis que le vocabulaire employé pour son décor est renaissant : deux arcs en plein-cintre permettent de traverser la base de la tour, et sont flanqués de colonnes corinthiennes surmontées d'une corniche.

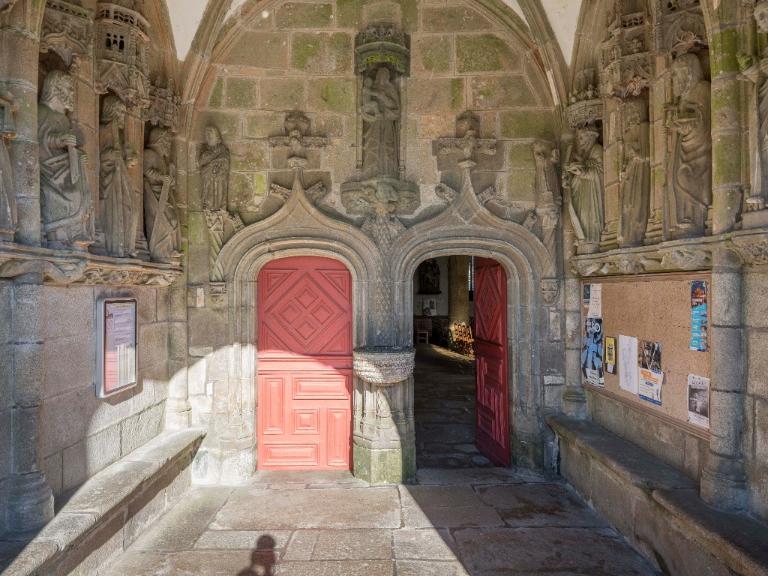

Le porche présente un décor majoritairement gothique, ponctué de quelques détails renaissants : les deux voussures du portail sont sculptées de feuilles de choux et sont couronnées d'un arc en accolade décoré de fleurons. Plus haut, la statue de saint Michel terrassant le dragon est abritée sous un dais renaissant, tandis que les sommets des contreforts sont coiffés de pinacles. L'intérieur du porche présente un banc en pierre destiné aux fabriciens et 11 dais gothiques et un seulement renaissant, surmontant les statues des apôtres. Deux portes géminées en anse de panier couronnées d'accolade donnent accès à l'église.

La sacristie présente un plan rectangulaire se terminant en un chevet à trois pans. Son étage, accessible par un escalier en vis en semi hors-œuvre, est couvert d'une toiture en carène. Son décor puise dans le vocabulaire de la Renaissance avec d'imposants contreforts à lanternons, pots-à-feu et une corniche à modillons. Elle évoque celle de Sizun et celle de Bodilis qui lui est contemporaine.

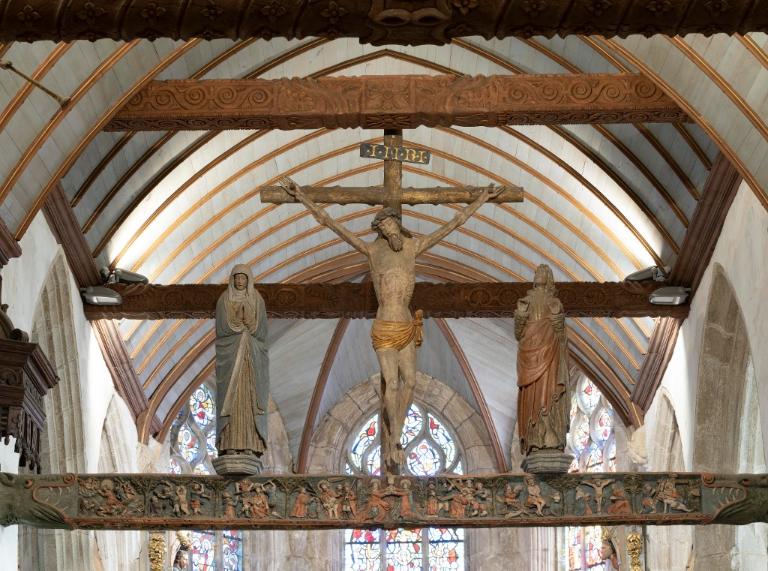

L'intérieur de l'église est richement décoré au cours du 17e siècle, notamment de six retables. A l'est dans les bas-côtés sont répartis les retables du Grand Prêtre, de sainte Marguerite, de sainte Anne et de saint Laurent. Les transepts sont garnis des retables de la Passion et de saint Jean-Baptiste. Une Mise au Tombeau composée de neuf personnages grandeur nature occupe la partie occidentale du bas-côté nord, tandis qu'au sud se trouve le baldaquin des fonts baptismaux. Enfin une chaire à prêcher du 18e siècle, une poutre de gloire du 16e siècle et un orgue du 17e siècle décorent la nef centrale.

Un arc monumental classique donne accès au placître : l'arc cintré est flanqué de colonnes doriques cannelées soutenant une corniche et des balustres. La plate-forme accueille un calvaire composé d'une Crucifixion entourée des croix des larrons.

Accolé à l'arc, l'ossuaire suit les plans du maître architecte Guillaume Kerlezroux. L'édifice suit un plan rectangulaire qui se termine en un chevet à trois pans évoquant l'architecture gothique. La façade est, la seule décorée, emploie un vocabulaire Renaissance : ses fenêtres en plein cintre encadrent une porte dont les colonnes ioniques supportent un fronton curviligne. L’attique est rythmé par une alternance de niches et de pilastres. Le thème de la mort est présent autant par l'inscription "Memento Mori" que par la frise composée de têtes de mort et de tibias entrecroisés. L'intérieur conserve un retable sur le thème de la Résurrection.

Dans le placître se trouve un dernier édicule, un calvaire composé d'une crucifixion, des deux larrons et d'une Pietà.

-

Murs

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan allongé

-

Étages3 vaisseaux

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Couvertures

- toit à longs pans

- noue

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsclassé MH, 1910/10/26

classé MH, 1914/03/27

-

Précisions sur la protection

L'église est classée le 26 octobre 1910 ; l'arc monumental, le calvaire et l'ancien ossuaire le 27 mars 1914.

-

Référence MH

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

COUFFON, René, LE BARS, Alfred. Diocèse de Quimper et de Léon. Nouveau répertoire des églises et chapelles. Quimper : Association Diocésaine, 1988.

-

HAMON, Michel. Les enclos paroissiaux de la Vallée de l'Elorn. Lampaul-Guimiliau. Association pour la Promotion des Enclos Paroissiaux de la Vallée de l'Elorn, 2023.

-

CASTEL, Yves-Pascal. Lampaul-Guimiliau. Rennes : Editions Ouest-France, 1994.

Photographe à l'Inventaire