Photographe à l'Inventaire

- inventaire topographique, Rennes

- enquête thématique départementale, Les couvents féminins rennais sous la Révolution française (1789-1820)

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rennes ville - Rennes ville

-

Commune

Rennes

-

Adresse

rue Gambetta

-

Cadastre

1842

B

957

;

1980

BP

601

-

Dénominationsabbaye

-

Destinationsabbaye, caserne, immeuble de bureaux

-

Parties constituantes non étudiéeséglise, jardin

L'abbaye Saint-Georges de Rennes est la plus ancienne abbaye de femmes de Bretagne. Elle est fondée en 1032 lorsque le duc Alain III de Bretagne offre à sa sœur Adèle cette "porcion de sa comté de Rennes laquelle il luy octroya, et à la requeste d'elle la fist consacrer et dédier en abbaye perpétuelle en l'honneur de Saint-Georges martyr" d'après Pierre Le Baud dans son Histoire de Bretagne. Adèle de Bretagne devint donc la première abbesse de l'abbaye Saint-Georges, fonction qu'elle exerce jusqu'à sa mort vers 1062.

Cette première abbaye est brulée à la fin du 12ème siècle tout comme une partie de la ville pat Henri II d'Angleterre.

L'abbaye Saint-Georges est ensuite reconstruite en 1670.

Cette abbaye est notamment réputée pour avoir accueilli des femmes venant de l’élite, comme des filles nobles ou de la haute bourgeoisie. Toutefois, il semblerait que cette démarcation sociologique ne soit plus aussi claire en 1789. En effet, sur 44 religieuses retrouvées à cette date, on dénombre une douzaine de sœurs converses, soit plus du quart de l’effectif des religieuses.

Au moment de la Révolution française, les bénédictines de cette abbaye se montrent particulièrement résistantes face aux agents municipaux qui ne parviennent pas à faire appliquer les lois. Elles refusent notamment de signer les procès verbaux ou d'élire une supérieure et une économe comme la loi l'exige. Le 14 mai 1792, un arrêté est pris pour faire évacuer l'abbaye même si pour cela la force doit être employée. Celui-ci stipule que « l’arrêté du département doit avoir son entière exécution, que les commissaires ayant épuisé tout moyen de douceur, il ne reste plus quand on y est contraint qu’à employer ceux de la force ». Ainsi le directoire autorise à « recourir à la force pour faire évacuer la maison dite Saint-Georges » (ADIV 1Q880). C’est ainsi que le 15 mai, les commissaires retournent à Saint-Georges et trouvent les portes fermées. La supérieure refuse cette fois-ci catégoriquement de les faire ouvrir et les commissaires ordonnent donc au serrurier de crocheter la porte pour accéder à l’abbaye. Puis à nouveau ils trouvent la porte du cloître fermée ce qui amène à un nouveau crochetage. Les commissaires après avoir fait le tour de l’abbaye finissent par trouver toutes les religieuses réunies dans la chapelle des morts. Cette fois ci, les bénédictines n’ont plus d’autre choix que de suivre les directives des commissaires et l’abbesse déclare donc au nom de toutes qu’elles veulent être transportées chez les dames Budes ce qui est fait mais ne sera en réalité qu'une situation provisoire puisque le couvent des dames Budes de Rennes est lui aussi fermé le 19 octobre 1792.

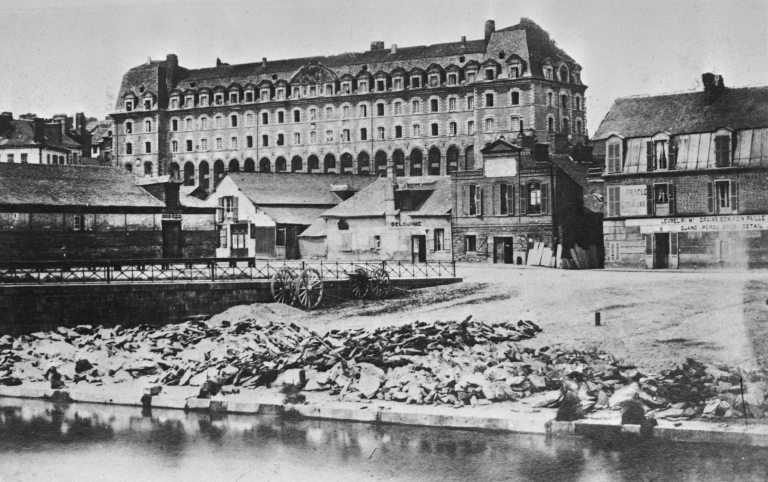

La fermeture de l'abbaye en mai 1792 est d'ailleurs très précoce et se fait avant même que les décrets officiels sur la fermeture des couvents ne soient actés. Cette fermeture est notamment dû à une volonté du district de Rennes de transformer ces bâtiments en caserne de Dragons comme en atteste le passage suivant: "L’avis du district tendant à lequel la maison de st Georges soit designée pour l’etablissement d’une cazerne comme etant la seule qui puisse convencre, reunissant pour les avantages qui y sont propres, savoir la facilité d’y loger un Regiment entier de dragons et par Conséquent L’assurance d’une surveillance prompte et active, la commodité d’y pouvoir loger les fourages pour la ration des 4 jours, d’être près dela riviere dans sa Plus belle partie, deux Considération également importantes ; L’economie aussi qui en resultera puisque dans l’etat present su les 4 escadrons du regiment se trouvoient à Rennes et en couteroit par années 13892 livres pour leur cazernement que la dite maison de St Georges comparée avec celle du Colombier qui avoit été designée, ne promet, ne permet plus de douter depuis le dernier examen, qu’elle seule convient par sa solidité, son étendue, que celle au contraire du colombier outre qu’elle ne seroit pas suffisamment grande est mauvaise, que la très grande partie des murs est à refaire, qu’en un mot le principal objet, la reunion du regiment sous la surveillance des chefs, seroit évidemment manquée, tandis qu’à St Georges même les officiers et L’etat major y seroit parfaitement bien logés" (ADIV 1Q880) . Une fois les religieuses évacuées, l'abbaye devient donc la caserne des dragons comme le district l'avait prévu.

(Sarah Kergus, enquête thématique départementale)

-

Période(s)

- Principale : 10e siècle , (incertitude), , (détruit)

- Principale : 3e quart 17e siècle , daté par source

-

Dates

- 1670, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Corbineau Pierremaître de l'oeuvre attribution par travaux historiquesCorbineau PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

La première abbaye est fondée en 1032. Le domaine initial de l'abbaye avait pour limite au nord l'ancienne voie romaine de Rennes au Mans, au midi la rive gauche de la Vilaine, à l'orient les possessions de l'abbaye Saint-Melaine et à l'occident la ville de Rennes comme le rappel Guillotin de Corson.

La première abbaye de femmes est détruite lors des guerres au 12 ème siècle et reconstruite en 1670. Les deux premières pierres sont posées le 24 mars 1670 par l'évêque de Rennes Charles de la Vieuville et l'abbesse Magdeleine de La Fayette. Mais aujourd'hui, il reste à peine la moitié de l'ensemble que constituait l'abbaye avant que les révolutionnaires n'en prennent possession.

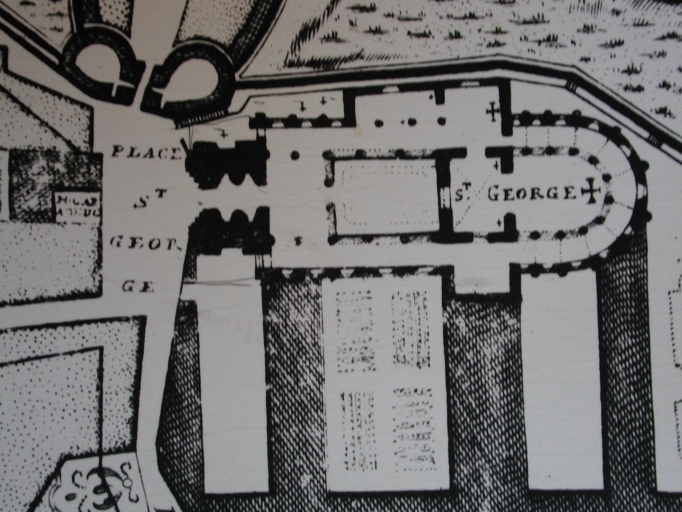

Guillotin de Corson dit que "derrière le vaste édifice dont les formes architectoniques accusent la date du 17e siècle, venaient se souder en équerre, dans la direction du Nord, trois corps de logis parallèles, séparés les uns des autres par des préaux; celui du milieu était le jardin de l'abbesse, qu'entourait le cloitre, rebâti au commencement du 18e siècle. {...] Dans ces spacieux bâtiments étaient répartis, outre les cellules de l'abbesse et des dames de choeur, les dortoirs, le réfectoire, la bibliothèque, l'infirmerie, la salle du Chapitre, la sacristie et toutes dépendances de la communauté. Le cloître et les corps de logis parallèles, se dirigeant du Sud au Nord, aboutissaient à l'église abbatiale, de style roman: elle se composait d'une nef accostée de collatéraux, d'un transept ou croisée, et d'une abside terminée circulairement avec son deambulatorium, subdivisé en onze travées rayonnant".

La tour du clocher a quant à elle été démolie vers 1820. Les anciennes dépendances de l'abbaye ont laissées place à des voies publiques et des propriété particulières.

Aujourd'hui seule la face du palais dit Saint-Georges est encore visible. Le bâtiment central comprend une galerie orientée vers le sud et composée de 19 arcades. Au-dessus des piliers de chaque arcade se trouvent des lettres en fer formant le nom de « MAGDELAINEDLFAYETTE » en lettre capitale, ces lettres font références à Magdeleine de la Fayette, l'abbesse qui a fait agrandir et moderniser l’édifice au 17e siècle. Au centre de ce bâtiment se trouve un fronton circulaire surmonté d’une croix et contenant un blason coupé de la France et de la Bretagne. Entre le premier étage et le deuxième, au niveau du fronton central ainsi qu’à chaque extrémité se trouve le blason des La Fayette. L'intérieur du palais a été totalement détruit suite à l'incendie de la nuit du 4 au 5 août 1921. Et accueille aujourd'hui la caserne des sapeurs pompiers, la police municipale, ainsi que des services administratifs de la ville.

(Sarah Kergus, enquête thématique départementale)

-

Murs

- granite

- schiste

- enduit

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étagesrez-de-chaussée surélevé, 3 étages carrés, étage de comble

Données complémentaires architecture Rennes

- DENO

- HYPO

- PHYPO

- NOTA

- SCLE1

- IMPA

- CBATI

- IMBATI

- PERP

- PASSAGE

- ESPAL

- ESPAP

- TAPA

- BOUTIQ

- NACC

- AUTO

- ACC1

- ACC2

- ESCAFO

- ESCAPO

- RDC

- ETAGE

- ENTRESOL

- COMBLE

- ATTIQUE

- TRAV1

- TRAV2

- TRAVANGLE

- MUR

- ANGLE

- ORIEL

- BALCON

- IAUT nsp

- ICHR typicum

- IESP unicum aire d'étude

- ICONTX structurant

- ITOPO

- PINTE

- POS sans objet

- SEL sélection requise

- PART

- NATURE

- RESEAU

- MORPHO

- IMPBA

- SURF

- LOTS

- VOIES

- PRESC

- VEGETAL

- OBS

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Protectionsinscrit MH, 1930/03/22

-

Précisions sur la protection

Façades et toitures.

-

Référence MH

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Archives municipales de Rennes : C 2-13

A. C. Rennes. Série C ; C 2 - 13. Emprunt. Travaux à terminer et à entreprendre. Rapport du maire au conseil municipal, 20 janvier 1892.

-

Archives municipales de Rennes : C 2-4

A. C. Rennes. Série C ; C 2 - 4. Des améliorations et constructions effectuées depuis quelques années à Rennes par l'administration municipale, Rennes : imprimerie A. Marteville, 1837.

p. 7 -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 1Q880

ADVI, 1Q880 : Rennes, bénédictines de Saint-Georges : créance 1791-an VII, immeuble et jardin, 1791- an VII, mobilier et orgues 1790-1793.

Bibliographie

-

Archives municipales de Rennes : R1-12

BANEAT, Paul. Le Vieux Rennes. Rennes : Plihon et Hommay, [1911].

p. 209-223 -

GUILLOTIN DE CORSON, Abbé. Pouillé historique de l'archevêché de Rennes.

t. 2, p. 253-304 -

Pierre Le Baud, Histoire de Bretagne, chapitre XXII, p.149.

Chapitre XXII, p.149

Documents figurés

-

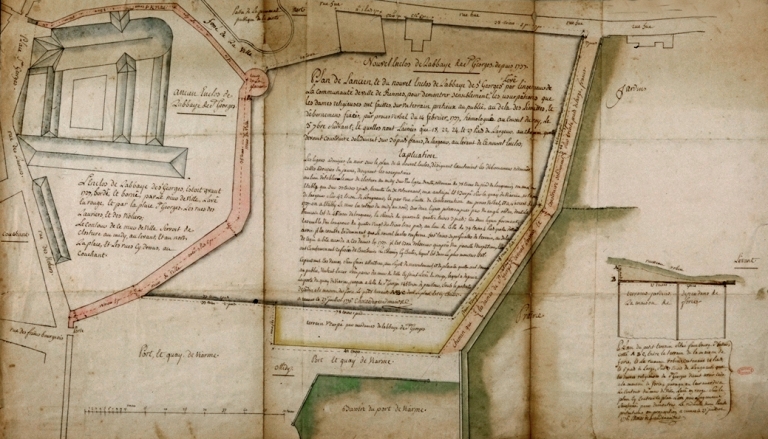

[1776). Plan de l'ancien et du nouvel enclos de l'abbaye Saint-Georges levé par l'ingénieur de la communauté de ville de Rennes pour démontrer sensiblement les usurpations que les dames religieuses ont faites sur un terrain précieux au public, au delà des limites et débordements fixés par procès-verbal du 14 février 1737, homologué au conseil du roi, le 3 septembre suivant, dessin par Chocat de Grandmaison, 1776 (A. C. Rennes ; 1 Fi 31).

-

[1782). Plan de l'enclos des jardins et bosquets de l'abbaye Saint-Georges, dessin par Chocat de Grandmaison, 1782 (A. C. Rennes ; 1 Fi 33).

-

[1728). Plan d'une partie de l'enclos de l'abbaye Saint-Georges, quartier du port de Viarmes ou Pré Pourri, 1728 (A. C. Rennes ; 1 Fi 140).

-

[1910 ca]. L'abbaye Saint-Georges et la cale de Viarmes, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (A. D. Ille-etVilaine : 8 Fi 71).

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges et la cale de Viarmes, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 72).

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (A. D. Ille-etVilaine ; 8 Fi 73).

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges et les écuries au bord du quai, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 74).

-

[1900 ca.). La caserne Saint-Georges, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 75).

-

[1900 ca.). La caserne Saint-Georges, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 82).

-

[1900 ca.). La caserne Saint-Georges, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD 35). 8 Fi 84.

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges, ruines, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 76).

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges, ruines, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 81).

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges, ruines, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 83).

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges, ruines, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 85).

-

[1900 ca.). L'abbaye Saint-Georges, ruines, photographie par Le Couturier, début 20e siècle (AD Ille-etVilaine : 8 Fi 86).

-

[1911). L'ancienne église Saint-Georges, reproduction d'un dessin de Paillard père. In BANEAT, Paul. Le Vieux Rennes. Rennes : Plihon et Hommay, [1911].

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

[1842]. Plan cadastral parcellaire de la commune de Rennes. Section B, dite du Palais, 2e feuille, dessin, Jouchel du Ranquin, Roger, Viel, Ferré et Simon géomètres, 1842 (A. D. Ille-et-Vilaine).

-

[1726]. Plan de Rennes, levé par Forestier, gravé par Robinet, 1726 (B. M. Rennes).

-

Musée de Bretagne (Rennes)

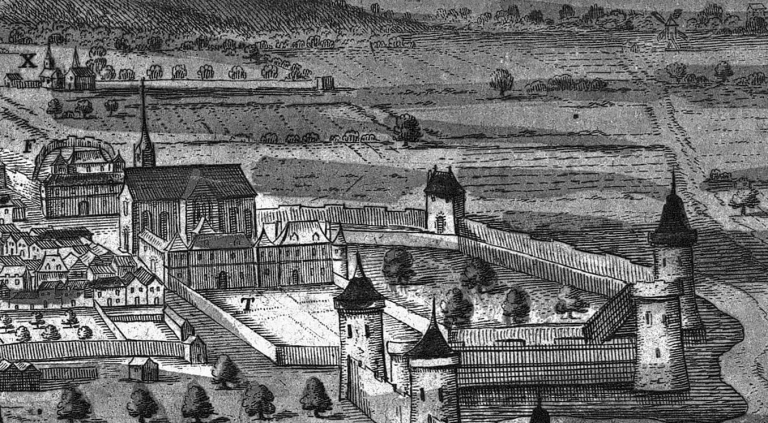

[1644]. Rennes ville épiscopale siège du parlement et capitale du duché de Bretagne, 1644, gravure (Musée de Bretagne).

Etudiante en Master d'histoire à l'université de Rennes 2. En partenariat avec l'inventaire du patrimoine dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de master portant sur "les religieuses rennaises face au tournant révolutionnaire (1789-1820)" sous la direction de Solenn Mabo.

Etudiante en Master d'histoire à l'université de Rennes 2. En partenariat avec l'inventaire du patrimoine dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de master portant sur "les religieuses rennaises face au tournant révolutionnaire (1789-1820)" sous la direction de Solenn Mabo.