Les Carmélites arrivent au 15ème siècle en Bretagne par l'entremise de la duchesse Françoise d'Ambroise. En décembre 1616, elles obtiennent l'autorisation de l'évêque pour s'installer à Rennes et deux ans plus tard, le 21 décembre 1618, elles obtiennent l'autorisation de la communauté de commune pour y fonder un couvent.

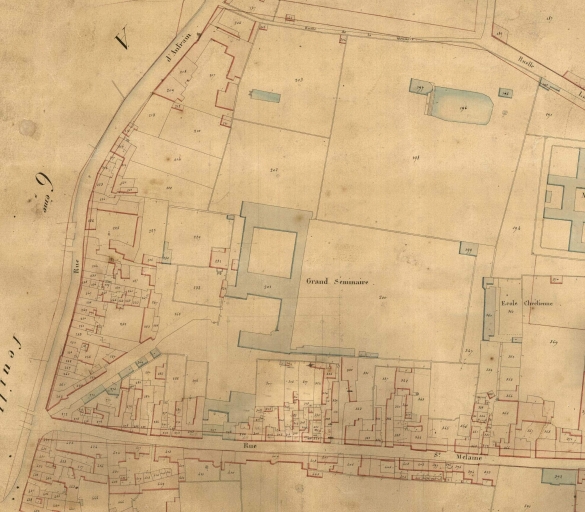

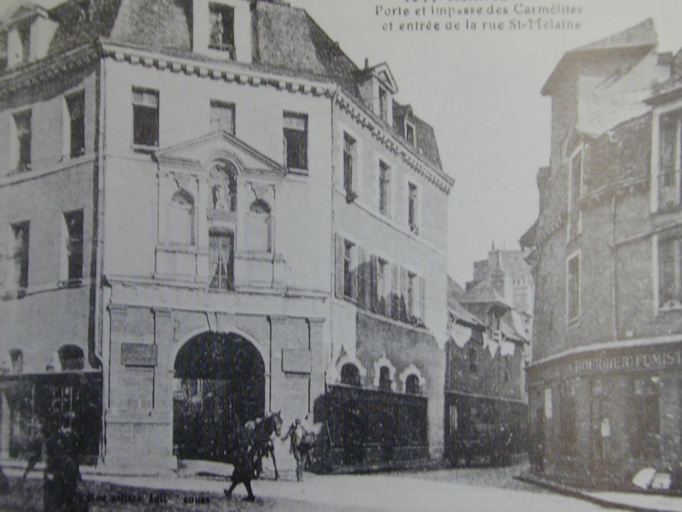

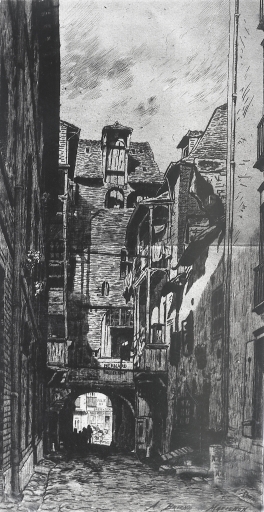

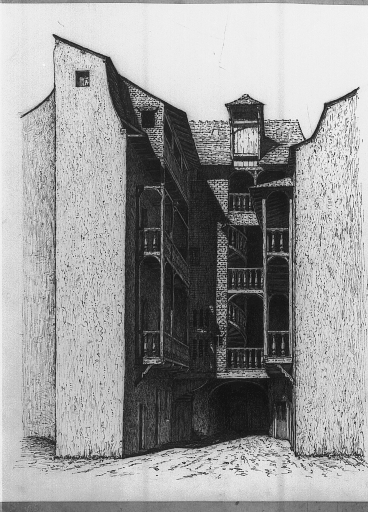

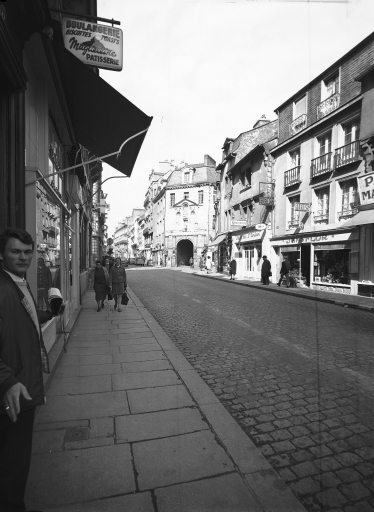

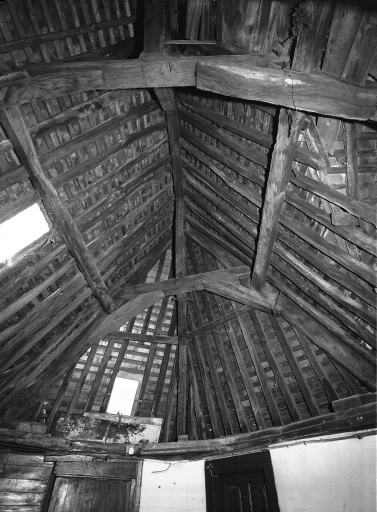

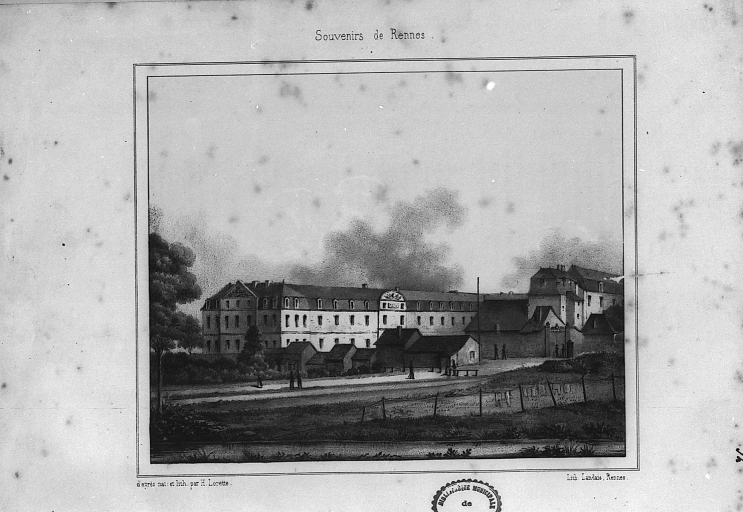

Les terres de Toriel ou Touriel, dépendant du fief de Saint-Melaine en 1256 (Banéat), sont acquises aux abords de la porte aux Foulons mais la proximité de la contrescarpe inquiète la communauté de ville qui interdit la construction du couvent à cet emplacement. Le nouveau terrain choisi au nord du faubourg Saint-Melaine, portion de l'ancien champ de foire de l'abbaye (Banéat), obtient l'agrément de la ville à la condition que les terrains abandonnés ne soient pas revendus à une autre communauté religieuse et que la ville soit considérée comme fondatrice du couvent. La fondation d'une chapelle dédiée au Saint-Sépulcre est mentionnée en 1620, suivie de la construction du monastère, qui commence en 1622 et s'achève en 1624, date à laquelle les religieuses en prennent possession. Selon Banéat, le cloître était daté de 1644. Une seconde chapelle est bénite par l'évêque en 1682. La pierre de fondation mise à jour lors des travaux de terrassement de la rue de Robien donne la date du 26 août 1678, mentionnée par Banéat. Banéat signale la présence d'un vivier de 40 m sur 20 m et d'une charmille situés dans l'enclos, dont le portail monumental, ouvrant sur la rue d'Antrain, datait de 1666. Il mentionne également une chapelle, dédiée à saint Charles Borromée, qu'il date du 17e siècle. L'édifice à nef unique, dont il donne une description intérieure, a été détruit en 1909. Selon Pocquet du Haut-Jussé, l'ancien couvent est acquis en 1820 pour y établir le séminaire. Un devis des travaux à prévoir pour l'aménagement des locaux est réalisé par l'architecte départemental Francois Toussaint Latapie de la Garde et l'entrepreneur Simon Macé, en 1822. L'architecte dresse également les plans d'une chapelle, en 1827, qui sera finalement construite en 1844, sur les plans de l'architecte Louis Richelot. L´édifice sera démoli pour être remplacé par un nouveau séminaire, au milieu du 19e siècle.

(Inventaire topographique, Isabelle Barbedor, 2000)

En 1789, on dénombre 32 religieuses Carmélites (30 religieuses de chœur et 2 sœurs converses). Ces femmes sont originaires pour 43% d'entre-elles du diocèse de Rennes. Au moment de la Révolution, le couvent est fermé durant l'année 1792. Le couvent est vendu en tant que bien national à un même acheteur ce qui étonne d'ailleurs les experts qui se disent "surpris qu'un aussi bel emplacement, [...] une masse aussi énorme de bâtiments puisse être occupée toute entière par un seul particulier". En réalité, le nouveau propriétaire va très vite divisé le couvent en différents appartements et maisons puis les louer en 22 lots (ADIV 1Q400).

En 1819, les Dames de l'Adoration perpétuelle viennent occuper une partie de l'ancien couvent mais n'y reste que peu de temps. Finalement le monastère devient par la suite le Grand-Séminaire diocésain. Les anciens bâtiments claustraux sont rasés et seule une petite chapelle du temps des religieuses existe encore au début du 20ème siècle.

(Enquête thématique départementale, Sarah Kergus, 2025)

Etudiante en Master d'histoire à l'université de Rennes 2. En partenariat avec l'inventaire du patrimoine dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de master portant sur "les religieuses rennaises face au tournant révolutionnaire (1789-1820)" sous la direction de Solenn Mabo.