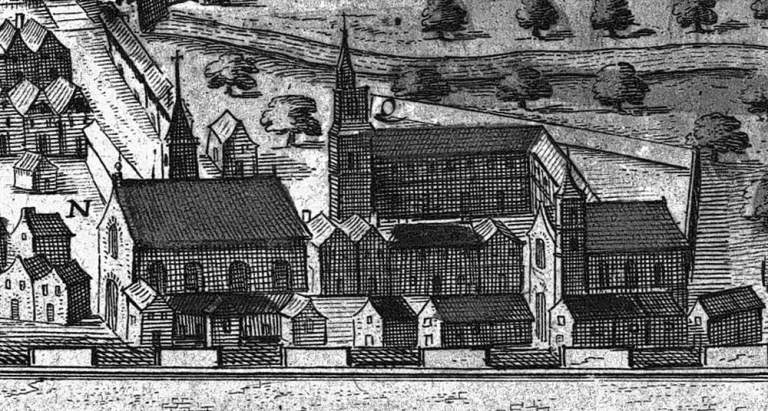

Selon Banéat, l'ancien prieuré fondé au 11e siècle est transformé en hôpital au 15e siècle. Il possède alors une chapelle et un cimetière. Selon Guillotin de Corson, la première mention de l'hôpital remonte au début du 13e siècle. L'auteur indique également que l'installation du collège dans l'ancien hôpital est autorisée par François Ier, en 1536. En 1593, il compte cinq classes.

L'établissement est confié aux Jésuites en 1604 (lettre patente d'Henri IV et acte de fondation 1606). Une nouvelle chapelle est construite en 1623. Elle n'est pas encore achevée lors du passage de Dubuisson-Aubenay, en 1636, qui signale également la belle cour carrée, les très belles classes, et le beau jardin de l'établissement qui compte 2500 élèves.

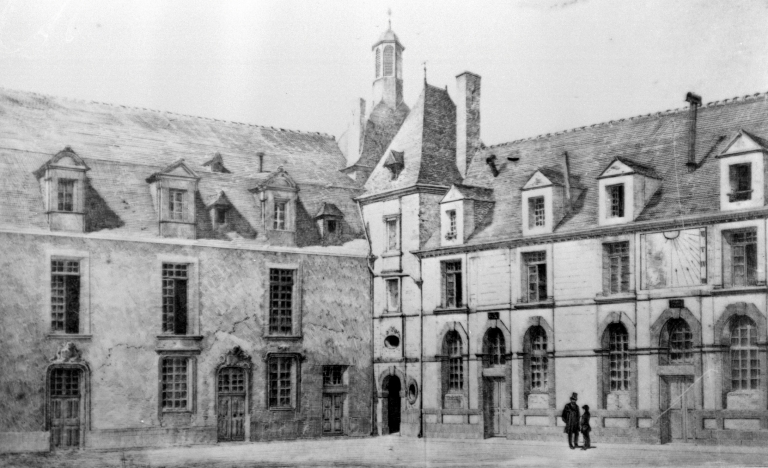

Selon la description donnée par Banéat, la cour principale, dite cour des jeux, est bordée au sud par un pavillon de 3 étages carrés couvert d'une toit en carène, flanqué de deux pavillons de 2 étages carrés, et à l'ouest par un bâtiment de 2 étages carrés. La cour des classes, au sud, est bordée par des bâtiments de 1 étage carré. On accède à l'édifice par une porte située au sud de la chapelle, qui donne accès à la cour des cuisines. La buanderie était située au nord-est.

Utilisé comme caserne puis comme école centrale, durant la Révolution, on y installe le lycée impérial en 1803.

Les sources conservées aux archives communales et les publications mentionnées en documentation permettent d´établir l´historique du nouvel établissement.

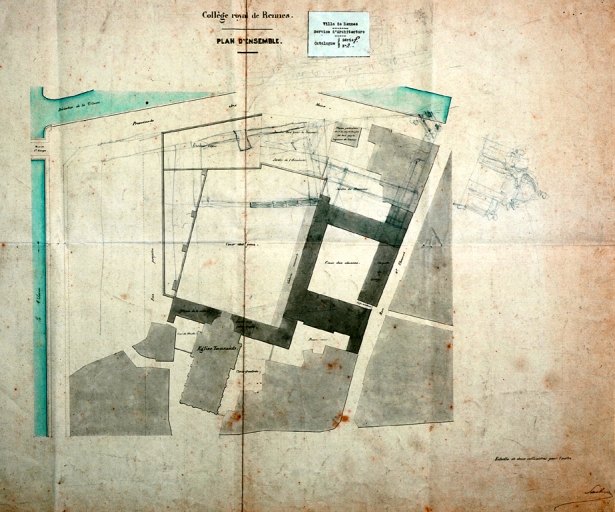

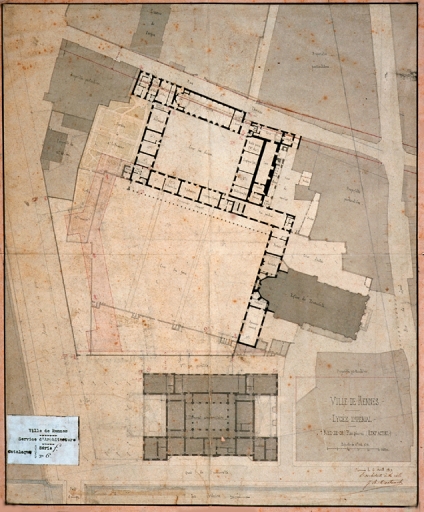

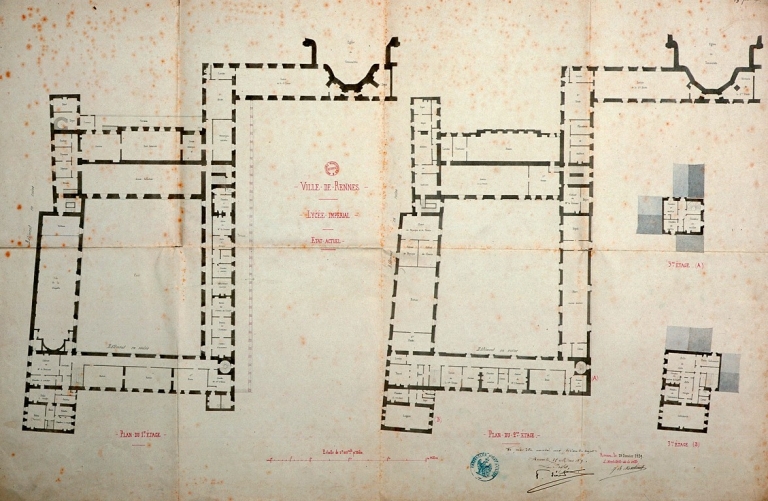

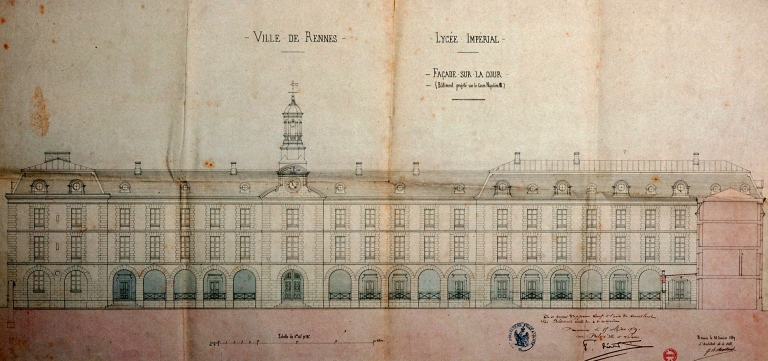

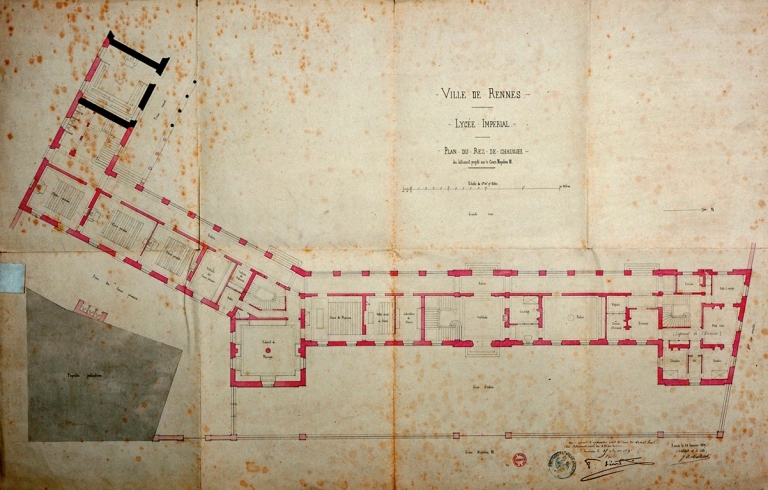

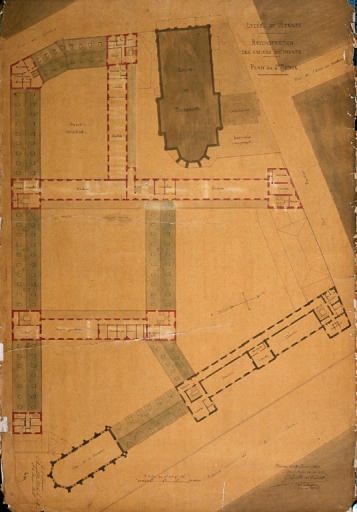

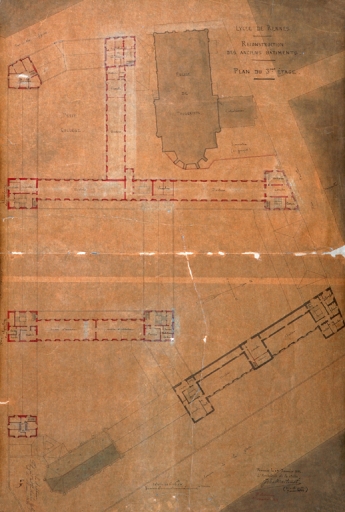

Ouvert le 1er Messidor de l´an XI, le Collège de Rennes est installé dans les locaux de l´ancien collège des Jésuites lesquels sont progressivement aménagés. Malgré des campagnes de réparations importantes (1836), il s´avéra nécessaire de reconstruire au moins partiellement le bâtiment et de l´agrandir. L´établissement, devenu lycée impérial en 1808, est en effet destiné à recevoir les élèves des écoles centrales de Rennes, Vannes, Saint-Brieuc, Quimper et Nantes, puis à partir de 1831 des écoles préparatoires . En janvier 1859, J.-B. Martenot, nouvellement nommé architecte de la ville, présente les plans pour une série de travaux comprenant la construction du grand bâtiment sur la nouvelle avenue de la Gare (act. Av. Janvier), une aile de jonction au sud entre ce nouvel édifice et les bâtiments anciens et diverses réparations. Les travaux connurent des difficultés entraînées par la grande profondeur des fondations à établir mais surtout par des modifications de plans faisant suite à une série de faits nouveaux émanant des pouvoirs publics. En effet, en juillet 1860, la municipalité se porta acquéreur, en vue de l´agrandissement futur du petit collège, de terrains situés au sud-est. Comme l´explique Martenot dans un rapport postérieur «[cet agrandissement] avait pour résultat de démasquer toute la partie du projet qui avait été disposée [...] pour n´être jamais vue de l´extérieur. Le bâtiment de jonction, notamment, allait se trouver à découvert ». Ainsi, en 1861, le ministère de l´Instruction publique présente un projet modifiant le plan en cours d´exécution : « il convient de prolonger la façade en ligne droite parallèlement à l´avenue de la gare et d´acquérir [une maison] sise au point d´intersection des constructions nouvelles prolongées et du pavillon qui les relient aux anciennes » ; il propose l´installation d´une nouvelle chapelle, plus vaste, dans le prolongement de la façade. Si la construction de cette dernière et les travaux non indispensables sont reportés, les plans d´ensemble avec toutes les modifications à apporter au plan primitif sont dressés en 1862. Alors que le bâtiment de jonction est diminué de hauteur, l´espace perdu fut pris dans les combles du grand bâtiment, entraînant une modification de la silhouette générale de la façade : «le principal changement [...] consiste dans la transformation des combles du bâtiment principal en un étage de mansardes sur la façade de l´avenue ». Dans un souci d´harmonie, les combles des deux pavillons et le campanile sont également surélevés. L´ensemble de ces projets est réalisé entre 1863 et 1869 : expropriations, démolition partielle des constructions en cours, élévation des bâtiments en aile et de jonction. Le bâtiment principal est définitivement aménagé en 1868.

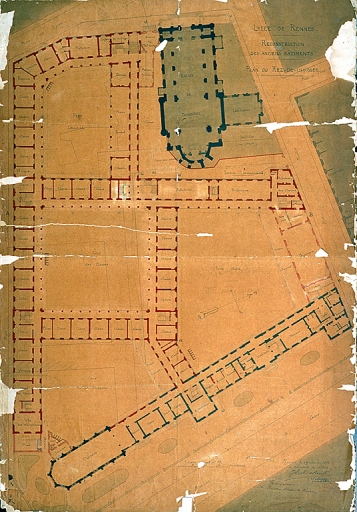

En 1876, le ministère de l´Instruction publique insiste pour que la municipalité envisage rapidement la reconstruction des anciens bâtiments qui menacent ruine et en fait une condition à la mise à exécution des travaux de la chapelle. Ceux-ci sont terminés en 1879 en même temps que Martenot dépose un projet pour la reconstruction des anciens bâtiments. Ce projet, non réalisé, est modifié par un nouvel agrandissement de l´emprise de l´édifice grâce à l´annexion de parcelles au sud de l´église Toussaints. L´élaboration du plan définitif, remis en 1881, est le fruit d´une série de critiques faites par le ministère et de leur prise en compte par Martenot ; l´entreprise, dont le coût total s´élevait à quelque deux millions cinq cent mille francs, est divisée en trois tranches. Après une déclaration d´utilité publique et une série d´expropriations sur les rues Saint-Thomas et du Lycée élargies, la première, qui comprend les trois bâtiments de la cour nord, la partie sud-est du bâtiment rue St Thomas et la sacristie de la chapelle, est réalisée à partir de 1882. La seconde, concernant les quatre bâtiments entourant la cour sud-ouest (3 d´entre eux formant le petit collège) est adjugée en 1884 tandis que la troisième comprenant le remplacement des bâtiments anciens et la cour des classes est menée de mars 1890 à septembre 1895.

Suite à une demande du maire, Martenot transforme, de 1893 à 1895, la salle de gymnastique en une grande salle des fêtes. La construction du lycée s´étire donc sur l´ensemble de la carrière de l´architecte qui ne vit cependant pas l´achèvement définitif de l´ensemble. Son successeur, Emmanuel Le Ray termina la décoration de la chapelle et de la salle des fêtes entre 1898 et 1899.

L´établissement fut modernisé au cours du temps avec par exemple l´installation du chauffage central dans les dortoirs en 1936 ou encore l´amélioration des sanitaires. Occupé pendant la seconde guerre mondiale, il fut fortement endommagé en 1943 et 1944 puis reconstruit. Dénommé lycée Châteaubriand entre 1961 et 1968, il prit à partir de 1972 son nom actuel commémorant la révision du procès du capitaine Dreyfus qui y eut lieu en 1899.

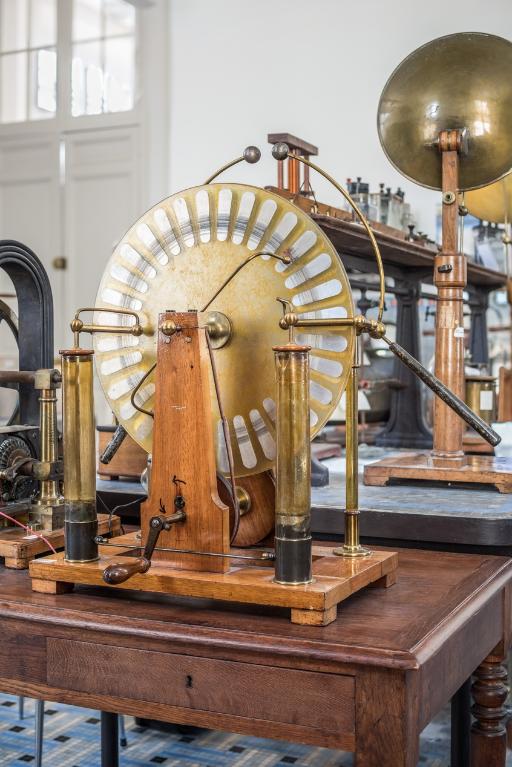

Une importante campagne de restauration et de modernisation est entreprise depuis 1993 ; les travaux, réalisés par l´architecte Joël Gauthier, sont menés par phases successives : outre la mise aux normes des bâtiments, leur ravalement, les rénovations intérieures, les travaux les plus importants ont consisté en la construction d´un réfectoire sous la cour principale (1996-1997), l´aménagement d´un gymnase à son emplacement d´origine (1996-1997) et la transformation de la chapelle en un centre de documentation au-dessus d´une salle de conférence (1999). Une phase consacrée à la sauvegarde du patrimoine scientifique a permis l´aménagement de la salle Hébert avec la présentation d´une importante collection d´instruments destinés à l´enseignement de la physique et de la chimie, la restauration de deux amphithéâtres de physique et la création d´une bibliothèque pour le fonds ancien conservé au lycée.

Photographe à l'Inventaire