Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne Nord

-

Commune

Saint-Malo

-

Lieu-dit

Pointe de la Varde

-

Cadastre

OL

0114

-

Dénominationsfort, ensemble fortifié

-

AppellationsFort d'Arboulé, Fort de la Varde

-

Parties constituantes non étudiéesabri, batterie, blockhaus, casemate, poste d'observation

"La bombe est l´épouvantail de la Marine". Le Pelletier à Vauban, Correspondances, 26 avril 1694.

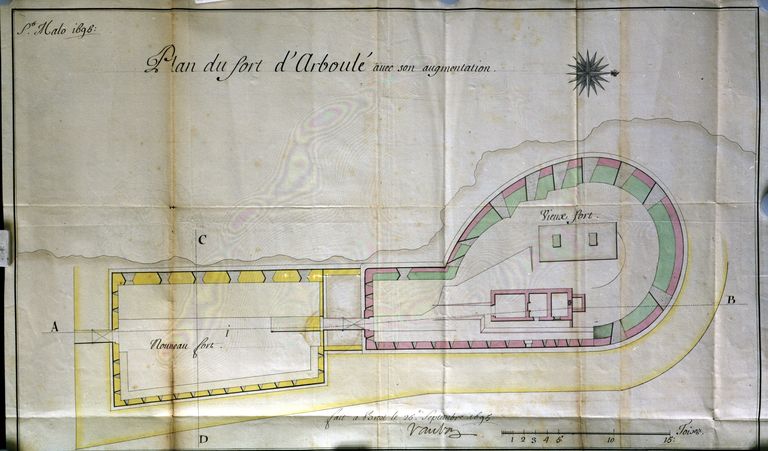

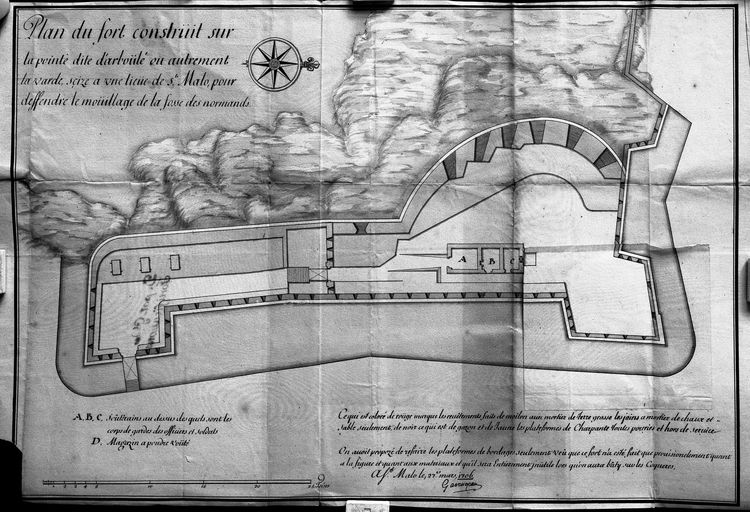

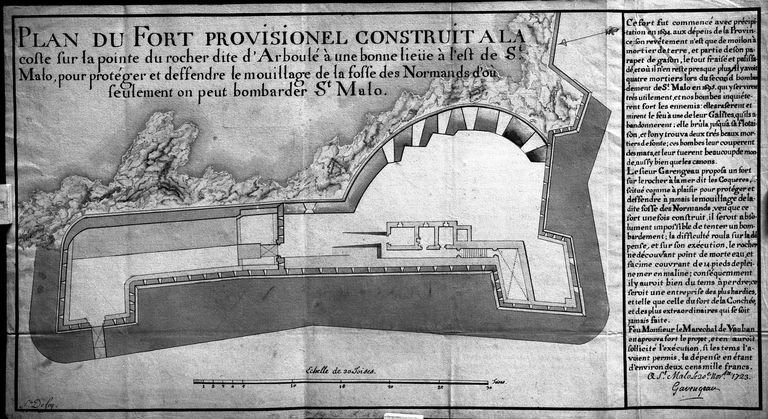

Construit en 1694 sur les fonds de la Province, le fort d´Arboulé (aujourd'hui fort de la Varde) situé à une lieu à l´est de Saint-Malo avait pour mission de protéger le mouillage dit de la "fosse aux Normands". Le fort d´Arboulé était selon la formule en usage à l´époque une "batterie ou fort de campagne". Élevé en maçonnerie de moellons à mortier de terre, il était doté d´une batterie basse rayonnante munie de 8 canons et 2 mortiers et fermé à la gorge (à l'arrière) par un mur percé de créneaux de mousqueterie. L´ouvrage comprenait un souterrain au-dessus duquel avaient été construits les corps de garde des officiers et des soldats ainsi qu´un magasin à poudre voûté accessibles par une rampe inclinée. Lors de la deuxième attaque de Saint-Malo en 1695, les mortiers purent tirer sur la flotte ennemie et démontrer l´utilité de ce fort "provisionnel". Une "galère ennemie" fut incendiée et abandonnée sur le rivage et le Roi put ainsi récupérer "deux très beaux mortiers de fonte". Dans son plan fait à Brest le 25 septembre 1695, Vauban prévoyait l´augmentation du fort vers le sud. Finalement Garengeau, faute d´avoir pu fortifier le rocher dit "les Sillez ou les Grandes Côqueres" (aujourd’hui connu sous le nom de la Grande Côtière) choisit d´agrandir le fort au sud faisant bastion et entrée et de le doter en plus d´un bastion vers le nord-est...

Durant la dernière Guerre Mondiale, l´occupant allemand réutilisa la position "St. P. [Stützpunkt en allemand] 230" de la Festung Saint-Malo (forteresse) en y installant une position antichars en flanquement des plages du Sillon et de Mihinic. Acquis par le Conservatoire du littoral, le site de la pointe de la Varde est actuellement géré par le département d´Ille-et-Vilaine.

(Guillaume Lécuillier, 2006).

Dominant la mer de 25 m, la pointe de la Varde est située à un peu plus de quatre kilomètres de Saint-Malo. Suite à l’attaque anglo-hollandaise de 1693, un fort y est construit l’année suivante pour abriter une batterie de côte et une caserne avec corps de garde et magasin à poudre (le plan du 25 septembre 1695 signé de Vauban montre la partie nord du fort déjà construite). La fortification appelée "fort d’Arboulé", a pour objet de protéger le mouillage dit de la "fosse aux Normands".

Le fort est amélioré à la fin du 17e siècle ou au début du 18e siècle par l’ajout sur le front de terre d’une enceinte bastionnée dont le parapet est crénelé. Un magasin à poudre voûté est construit (plan du 27 mars 1706 ; plan du 18 septembre 1715 ; plan du 20 novembre 1723 ; signés de Garengeau).

Le fort aurait également fait l’objet de travaux vers 1758 (?).

Durant la période révolutionnaire, la batterie est armée par quatre canons de 48 livres de balle.

En 1890, une batterie abrite six canons de 95 mm sur affût de campagne. Le casernement et le magasin à poudre du fort sont réutilisés après travaux (création notamment d’un sas avec créneau à lampe pour le magasin).

Durant la Seconde guerre mondiale, le fort est réutilisé par les allemands et intégré à la Festung Saint-Malo sous le code "Ra 109" : dix-sept bunkers sont construits dans ou à proximité du fort (voir description).

Le fort est bombardé durant la bataille de Saint-Malo.

Dans les années 1950-1960, l’armée française y fait des exercices.

Depuis le 20 mars 1989, le fort de la Varde et les bunkers appartiennent au Conservatoire du littoral. Le site est géré par le Département d’Ille-et-Vilaine. Outre les aspects faunistiques et floristiques, l’intérêt de cet ancien site militaire réside dans l’étagement des fortifications, de Vauban au Mur de l’Atlantique.

Depuis avril 2021, l’accès au fort de la Varde est interdit en raison de la dangerosité du site.

En 2022-2023, le fort de la Varde fera l’objet d’un projet de restauration et de valorisation piloté par le Conservatoire du littoral afin d’accueillir le public en toute sécurité. Le projet est notamment financé par le plan France Relance.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle , daté par source

- Secondaire : 3e quart 18e siècle , daté par source

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1694, daté par source

- 1758, daté par source

- 1943, daté par source

- 1944, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastien , dit(e) Vaubaningénieur militaire attribution par source, attribution par travaux historiquesLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, architecte, urbaniste, mécanicien, hydraulicien, agronome, gestionnaire, économiste, fiscaliste, statisticien, politicien, membre honoraire de l'Académie des Sciences en 1699... Vauban en bon militaire est un "aménageur du territoire".

-

Auteur :

Garengeau Siméonarchitecte, ingénieur militaire attribution par source, attribution par travaux historiquesGarengeau SiméonCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Fort maritime composé d’une grande batterie de côte au nord-ouest vers la mer, de deux bastions séparés par une courtine orientés vers la terre à l’est et d’un demi bastion à flanc de falaise au sud. La porte du fort est aménagée dans la petite courtine sud. Le fort est précédé d’un fossé sec.

Dix-sept bunkers ont été construits dans ou à proximité immédiate du fort : du nord au sud, bunker-poste d’observation d’artillerie de type 120 avec cloche blindée (en place), bunker-casemate de type 653 pour canon antichar de 5cm KwK L/60, bunker-abri pour deux groupes de type 622, bunker-casemate de type 611 pour canon de campagne de 7,5 cm F.K. 243 (d’origine hongroise), bunker-casemate de type 506c pour canon antichar de 4.7cm Pak K.36 (d'origine tchèque), bunker-abri pour deux groupes de type 622, bunker-casemate de type 611 pour canon de 7,5 cm F.K. 243 (d’origine hongroise), bunker-abri pour deux groupes de type 622 ; bunker-casemate de type 667 pour canon antichar de 5cm KwK L/60 ; bunker de type 112a pour mitrailleuse avec cloche blindée (en place) ; bunker de type 600 avec abri et soute à munition surmonté d'un encuvement pour canon antichar de 5cm KwK L/42 et six poste d’observation et de mitrailleuse ou de mortier dits "Ringstand".

Le fort et les bunkers sont en mauvais état et partiellement envahis par la végétation.

-

Murs

- granite pierre de taille

- granite moellon

- béton armé

-

Toitspierre en couverture, terre en couverture, béton en couverture

-

Planssystème bastionné

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationvestiges, état moyen, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété publique, Conservatoire du littoral.

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler, à étudier

-

Éléments remarquablesfort, ensemble fortifié, blockhaus

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

DUPONT, Alain. PEYLE, Eric. Le Mur de l´Atlantique sur la Côte d´Emeraude. Dinard, édition Danclau, 1994, 120 p.

-

CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain, PAICH, Bernard. Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944. Bayeux : édition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.

-

CORLOUER, Daniel. ROSE, Yannick. Lorsque le béton remplaça la pierre. Saint-Malo 1940-1944. Le fort d'Aleth, la pointe de la Varde, Alet, l'île de Cézembre. Riaillé, La Poitevinère, édition Daniel Corlouer, 1995, 172 p.

-

CHAPON (G.). "La Varde à Saint-Malo - Un espace littoral-enjeux : état initial, analyse et proposition d´actions". D.E.S.S. "Villes et territoires", Nantes, 1997, 124 p.

-

Bibliothèque Serpente - Sorbonne Université (Paris) : Cote BUT 4020

PLAYOUST-LEQUETTE (V.). "La défense avancée de Saint-Malo au temps de Siméon Garengeau (1689-1741)". Mémoire de doctorat d´Histoire de l'Art de l´Université Paris IV, Sorbonne, sous la dir. de Antoine Schnapper, Paris, 1997, 4 vol., 960 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

p. 554

Périodiques

-

TRUTTMANN, Michel. "Forteresse de Saint-Malo, le Fort de la Varde". Heimdal, 39-45 Magazine, n° 10, mars - avril 1986, p. 40-50.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. "Quand l'ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783". Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 114-4, 2007.

Lien web

- Restauration et valorisation du fort d’Arboulé sur le site de la pointe de La Varde (Saint-Malo - Ille-et-Vilaine), dossier de presse, 2022

- "Pointe de la Varde à Saint-Malo : le fort d'Arboulé bientôt restauré pour accueillir du public", Le Pays Malouin, 12/03/2022

- "A Saint-Malo, le fort de la Varde va ouvrir au public", Le Pays Malouin, 17/10/2021

- Fort d'Arboulé (la Varde), à Saint-Malo : vestiges allemands du "Stp. Ra n° 109" [état 1976] par Jean-Marie Balliet, 20/03/2020

- Ra109 Pointe de la Varde, K.V.U. Gruppe Festung St Malo, K.V.Gruppe Rance sur atlantikwall.co.uk

- Fort de la Varde Paramé sur bunkersite.com

- Pointe de la Varde, notice de Wikipédia, l'encyclopédie libre

- "Quand l’ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783" par Guillaume Lécuillier (Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2007)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.