Stagiaire en Géographie, Nantes Université

- enquête thématique régionale

- (c) Université de Nantes

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Roche-Bernard (La)

-

Hydrographies

-

Commune

La Roche-Bernard

-

Dénominationssite archéologique, établissement portuaire

-

Précision dénominationavéré

En confrontant les données archéologiques à celles retenues pour la modélisation, il apparaît que les hypothèses présentées ne vont pas dans le même sens. Les données archéologiques présentent deux ports dont un médiéval, et un second moderne établi sur les quais Saint-Antoine. Les critères environnementaux ne mettent pas en évidence de secteur particulièrement propice à une installation portuaire. Le relief escarpé ne rend pas bien compte du véritable potentiel de l’anse localisée aux pieds des « Rochers du Ruicard ». Dans ce cas précis, on peut même supposer que l’accès abrupt à l’anse a été volontairement exploité pour protéger le port au moment de son implantation au Moyen Âge.

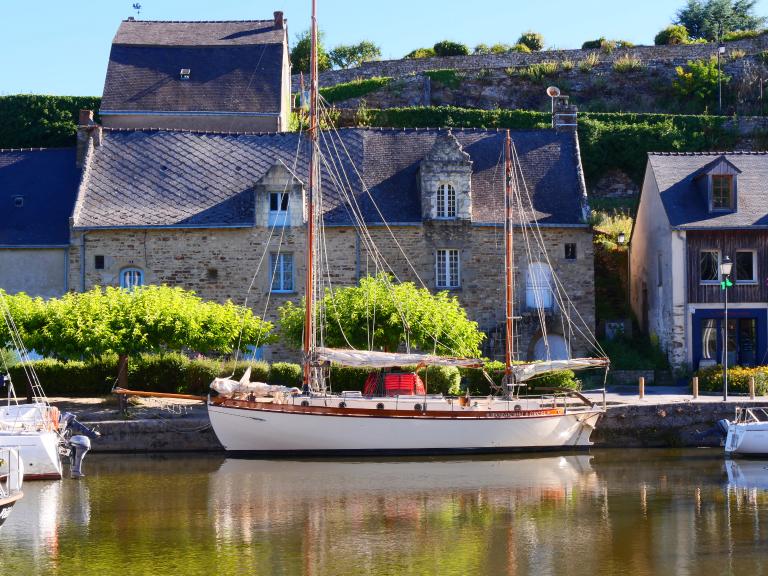

Un port médiéval est attesté dès le XIe siècle à la Roche-Bernard (Leguay 2006 : 303). Ce dernier est établi le long de la Vilaine sans précision de localisation. La ville semble avoir été créée à cette même période (Tranchant 2017 : 85). En dehors de ces mentions, rares sont les informations ou vestiges archéologiques dans ce secteur. On notera la présence d'une exploitation agricole de l’âge du Fer, d'une occupation antique et d'un fort militaire d’époque récente à la butte du Fort. Quant au port moderne de la Roche-Bernard, dont quelques vestiges subsistent aujourd’hui, il continue de se développer au moins jusqu’au XVIIe siècle. Dans son ouvrage intitulé : L’ancienne baronnie de la Roche-Bernard, Léon Maître le situe sur le bord de l’étier de la ville, au-devant de « maisons ornées des plus fines sculptures » (Maître 1893 : 84). Cet étier relie l’étang du Rodoir à la Vilaine, en passant devant le port actuel. Le donjon de la ville semblait le protéger des invasions depuis son promontoire à l’extrémité des « Rochers du Ruicard » ou plus en arrière (Maître 1893 : 12). Dans une prairie jouxtant le port, Louis XIII vient établir un chantier de construction marine, qui fonctionnera jusqu’au XVIIIe siècle. La Roche-Bernard accueille alors un port de relâche où les petits navires passent avant de remonter le cours de la Vilaine (Jarnoux et al. 2016 : 233).

-

Période(s)

- Principale : Moyen Age

- Secondaire

- Principale : Temps modernes

La Roche-Bernard s'est développée le long du cours de la Vilaine, sur sa rive gauche, en amont du barrage d’Arzal – qui a dû en modifier les conditions hydrodynamiques –, sur un plateau avoisinant les 40 à 50 m d'altitude NGF. Ce dernier est principalement composé de granite, avec un filon de quartz qui traverse de part et d'autre la Vilaine. De l'autre côté du fleuve, le socle est également constitué de granite et d'un filon de quartz. Le petit ruisseau qui est situé en contrebas de la butte du Fort, ou lieu-dit de l'Ancien Pont, a été comblé au fur et à mesure par des coulées de solifluxion. Il s'agit là de dépôts boueux qui ont entamé une descente des versants lorsque leur teneur en eau était trop forte. Ce phénomène est très graduel voire même parfois imperceptible, et s'est effectué sur plusieurs siècles. L'altitude dans cette zone n'est pas très élevée puisqu'elle avoisine les 8 m NGF au maximum. Elle est surplombée par deux promontoires rocheux, qui enserrent ce secteur en retrait, et le protège. Les pentes sont majoritairement carrossables et praticables surtout près du littoral.

La modélisation informatique des conditions favorables à l’implantation portuaire, réalisée d’après une série de critères naturels (géographiques, topographiques et météorologiques), ne s’est pas avérée très concluante pour le secteur de La Roche-Bernard. En effet, les rives de ce secteur apparaissent comme faiblement favorables à l’implantation portuaire, ce qui apparaît contradictoire avec l’étendue du port de plaisance actuel, mais également avec l’emplacement du vieux Port, aussi nommé port du Rodoir, niché dans l’anse aux pieds des « Rochers du Ruicard ». Sans doute que le relief très escarpé, qui en fait une anse difficile d’accès, a faussé le résultat de cette modélisation. Il est d’ailleurs probable que ce soit cet aspect enclavé qui ait conditionné l’implantation du port médiéval et le développement de la ville.

-

État de conservationvestiges

-

Sites de protectionabords d'un monument historique

-

Protections

- Université de Nantes

- (c) Université de Nantes

- (c) Université de Nantes

- (c) Université de Nantes

- (c) Université de Nantes

- (c) Université de Nantes

- (c) Université de Nantes

- Université de Nantes

Bibliographie

-

Leguay J.-P., 2006, « Un aspect de l’histoire et de l’économie urbaines bretonnes : les petits ports des abers et rias au XVe siècle », Mondes marins du Moyen Âge, p. 297-315. [https://books.openedition.org/pup/3850]

-

Jarnoux P., Pourchasse P., Aubert G., 2016, La Bretagne de Louis XIV. Mémoires de Colbert de Croissy (1665) et de Béchameil de Nointel (1698), Presses Universitaires de Rennes, p. 76-310.

-

Maître L., 1893, L’ancienne baronnie de la Roche-Bernard, Nantes : E. Grimaud, p. 12-90.

-

Tranchant M., 2017, Les ports maritimes de la France atlantique. Volume I : tableau géohistorique, Presses Universitaires de Rennes, p. 73-110.

Ingénieur en archéologie au LARA, CReAAH, UMR 6566

Stagiaire en Géographie, Nantes Université

Ingénieur en archéologie au LARA, CReAAH, UMR 6566