La reconstruction de l’église paroissiale Saint-Théo de Bodéo est le reflet d’un contexte économique favorable au début du 18e siècle, dynamisé par le commerce toilier. Conservant une architecture et un décor homogène, elle constitue un témoin remarquable de sa période de construction. D’une architecture volontairement sobre, l’édifice sert d’écrin à un ameublement liturgique servant le programme religieux mis en œuvre par la Réforme catholique. Un parti bas et sobre que l’on retrouve sur les autres églises de la manufacture des « bretagnes » construites dans la seconde moitié du 17e siècle. L’édifice se caractérise par le fort contraste entre la richesse de son mobilier liturgique et la modestie de l'architecture, dont l’élégance tient dans l'utilisation de pierres taillées en granite clair dans le clocher, le porche sud et les encadrements de baies. Son chantier, porté par la paroisse, met en exergue des dynamiques sociales et économiques profondément liées à l’activité toilière, qui touche plus largement une grande partie du Centre-Bretagne. Il s’inscrit au cœur de la période de prospérité toilière qui touche la paroisse entre le 17e et le 18e siècle, période durant laquelle l’enrichissement et la croissance démographique de la paroisse ont favorisé la construction d’une église plus vaste et adaptée aux besoins de la population. Les sources écrites relatant sa construction témoignent du rôle prépondérant joué par les marchands de toiles lors de ce chantier : financement, choix des artistes et conduite des travaux.

- enquête thématique régionale, Inventaire du patrimoine lié à l’histoire toilière de la Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Ploeuc-sur-Lié - Ploeuc-sur-Lié

-

Commune

Le Bodéo

-

Cadastre

1841

A

792

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Théo

La reconstruction de l’église du Bodéo a été rendue possible grâce à la prospérité économique liée à l'activité toilière, se manifestant notamment à travers les dons effectués par les paroissiens à leur église qui permettent la concrétisation du projet. Les comptes de fabriques témoignent de l’engouement suscité par le projet de reconstruction avec d’importants dons, qui atteignent 100 livres en 1700. La concrétisation du projet est permise grâce à une gestion des fonds de la paroisse au moyen d'une accumulation du trésor de fabrique, afin d’atteindre une réserve de 1 541 livres en 1703. Un processus qui se répète en 1723 pour la peinture de la voute. Une succession de chantiers au sein de l’édifice qui reflète un contexte économique particulièrement favorable au début du 18e siècle, dynamisé par la bonne tenue du commerce toilier. Le chantier fait ressortir l’importance décisionnelle du milieu marchand au sein du général de paroisse par le recours à un architecte malouin. En effet, les marchands de toiles du Bodéo, comme ceux de la manufacture, sont en contact direct avec les négociants-armateurs de Saint-Malo, eux-mêmes en relation avec les ingénieurs du roi qui travaillent dans la cité portuaire à l’édification d’ouvrages militaire, d’hôtels particuliers et autres maisons de campagne. L’influence des marchands transparait aussi par le choix d’un député (paroissien chargé d’assurer la bonne conduite des travaux), issu du milieu marchand, lors de la peinture des lambris.

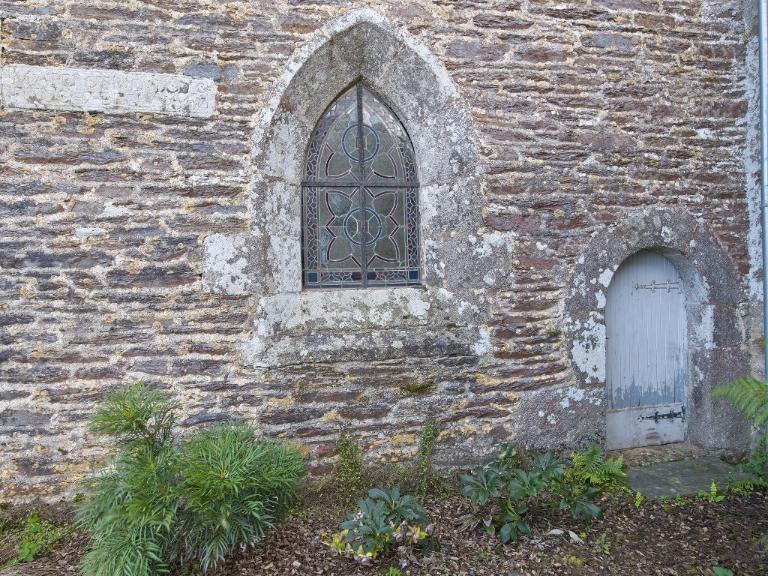

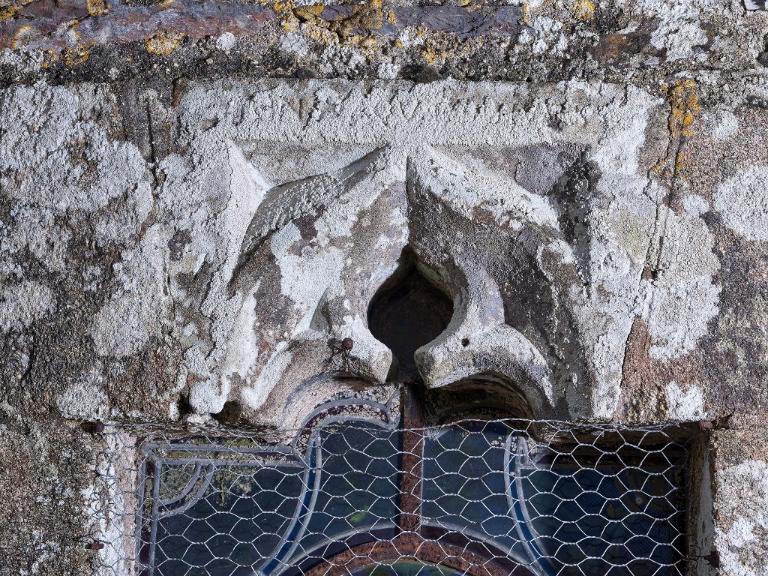

L’église est reconstruite en 1705 sous la direction de l’architecte malouin Jean Soulié, « architecte entrepreneur des travaux du Roy ». Le chantier est bien connu grâce à deux devis rédigés en 1705. L’église est reconstruite du fait du mauvais état de l’édifice initial, certaines parties risquant de s’écrouler. Seule la chapelle du transept nord, construite en 1667, est conservée. Sur son mur ouest, se trouve un blason frappé d'une croix dentelée et l'inscription suivante : « MA PEROT Rr (Recteur) DU BODEO FFC (Fait faire cette) CHAPELLE 1667 ». Le nouvel édifice est plus grand que l'ancien sanctuaire, pour répondre aux besoins d’une population grandissante. La nef est élargie à 19 pieds et le chœur de plan octogonal est allongé de 15 pieds. La sacristie est remaniée pour adapter sa largeur à celle de la chapelle sud, à laquelle est accolée. Les plans prévoient la construction d’un clocher-porche à l’ouest, couronnée par une flèche en charpente. Le clocher resonne avec les origines malouines de l’architecte par la silhouette du clocher, dont la forme est influencée par le style dépouillé des ingénieurs du roi. Cette influence malouine se manifeste également dans les canons symboliques placés aux angles de la plate-forme, ils semblent inspirés par le décor du collatéral nord de la cathédrale de Saint-Malo. Enfin, l’église est percée de dix baies en plein cintre et couverte d'une toiture en ardoises avec faitage en lignolet. Le plan de l’église est complété par une chapelle des fonts au nord de la nef, qui communique avec le reste de l’édifice par une arcade. Un porche est ajouté au sud de la nef en 1709. En 1783, la flèche du clocher est reconstruite en pierre. L’église garde dans ses pierres des traces de l’ancien édifice par la réutilisation de matériaux, perceptibles sur les pierres du clocher marquées de percements. Mais aussi, dans la chapelle des fonts dont une ouverture au linteau trilobé se distingue du reste de l’édifice.

La peinture de la voute lambrissée de l'église est réalisée entre 1724 et 1726, par le peintre Jean-Baptiste Le Corre, dit Dupont de Pontivy. Le marché est conclu entre le marchand de toiles Jean Collin (sieur du Petit-Bois), député du chantier et le peintre. Ce chantier s’inscrit au cœur d’une période d’intense production de lambris peint dans le Centre-Bretagne, entre la fin du 17e et le 18e siècle. La famille Le Corre est alors une dynastie de peintres particulièrement prolifique, dont les membres se font surnommés « Dupont ». Le travail de Jean-Baptiste Le Corre au Bodéo illustre, par ses choix iconographiques, les orientations pastorales issues du Concile de Trente. Ces nouvelles orientations liturgiques ont un impact sur la décoration de l’églises en insistant sur le fait que ce lieu est la maison de Dieu et une étape vers le paradis. En ce sens, les lambris de la voute se font vecteur de ces idées par une représentation du ciel, ponctué d’angelot, dans lequel s’inscrivent plusieurs saints. La représentation de plusieurs saints sur la voute et de la Vierge dans l’abside du choeur, rappelle la volonté de l’Eglise catholique de réaffirmer leur rôle d’intercesseur et la légitimité de leur culte.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 17e siècle

- Principale : 1er quart 18e siècle

- Secondaire : 4e quart 18e siècle

-

Dates

- 1667, porte la date

- 1705, daté par source

- 1709, daté par source

- 1726, daté par source

- 1783, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Soulié Jeanarchitecte attribution par sourceSoulié JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte entrepreneur des travaux du roi, originaire de Saint-Malo.

-

Auteur :

Le Corre Jean-Baptiste , dit(e) Du Pontpeintre attribution par sourceLe Corre Jean-BaptisteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Peintre, originaire de Pontivy.

-

Auteur :

L’église paroissiale est construite en moellons de schiste, à l’exception de la tour du clocher et du porche sud en pierres de taille de granite. Elle est couverte d’un toit en ardoises à longs pans et pignons découverts. Le plan en croix latine abrite une nef à vaisseau unique, traversée par un transept saillant et complétée à l’ouest par une tour-clocher carré. Le chœur forme une abside saillante avec un chevet polygonal à cinq pans. La sacristie est adossée à l'est de la chapelle sud du transept. La nef est accolée au sud, d’un porche, orné d’une niche abritant une statue de la Vierge, et au nord, de la chapelle des fonts, ouverte par une arcade en anse de panier. Le clocher présente à sa base un porche et est couronné d’une flèche en pierre.

-

Murs

- schiste moellon sans chaîne en pierre de taille

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie toit à longs pans pignon découvert

-

Techniques

- peinture

-

Représentations

- Immaculée Conception, saint, ange, draperie

- IHS

-

Précision représentations

Le décor peint orne les lambris de couvrement de la nef, du transept et du chœur. La voûte du chœur présente les quatre évangélistes (saint Jean, saint Matthieu, saint Marc et et saint Luc) avec leurs attributs, sur un fond bleu parsemé de nuages et de têtes de chérubin. Son abside est ornée d'une gloire d'où émerge une Immaculée Conception, entourée de saint Corentin et saint Pierre. Les peintures de la nef et du transept forment une continuité avec celles du chœur : au sud, les figures de saint Vincent Ferrier, saint François, sainte Françoise, sainte Anne et saint René sur fond bleu, ponctué de têtes d’angelots et de nuages. Au nord du chœur, saint Julien, saint Cado, sainte Julienne et saint Joseph. Aux angles du transept se trouvent les quatre docteurs de l’Eglise : saint Jérôme, saint Augustin, saint Ambroise et saint Grégoire. La croisé d'ogives est peinte du monogramme : "IHS" dans une nuée, entourée de quatre angelots. Les retables latéraux sont mis en scène par un décor de draperie rouge en trompe-l’œil.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 20 G 10, 20 G 11

Série G. Clergé séculier ; Sous-série 20 G. Fonds des paroisses :

- 20 G 10 : Registres de délibérations (1711-1735), comptes de fabrique (1684-1789)

- 20 G 11 : Rôles de capitations et rôles de fouages (1740-1786), confrérie du Rosaire, Visites épiscopales, chapelle de Quellineuc, travaux église et presbytère

20 G 10, 20 G 11

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

DAVY Christian, JUGAN Didier, LEDUC-GUEYE Christine, JABLONSKI Christine, OULHEN Cécile (Dir.), Peintures monumentales de Bretagne, Rennes, Presses universitaire de rennes, 2021 (art & société)

p. 327

Périodiques

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

GUILLEMOT, Anthony. Le patrimoine religieux de la manufacture des toiles « bretagnes ». Prospérité toilière et ambition fabricienne en Centre-Bretagne (1650-1790). Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2011, n° 118-1, p. 87-111.

p. 99-100

Stagiaire à l'Inventaire