Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

-

Kervot ClémentKervot ClémentCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

- (c) Collection particulière

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Schéma de cohérence territoriale du Trégor - Lannion

-

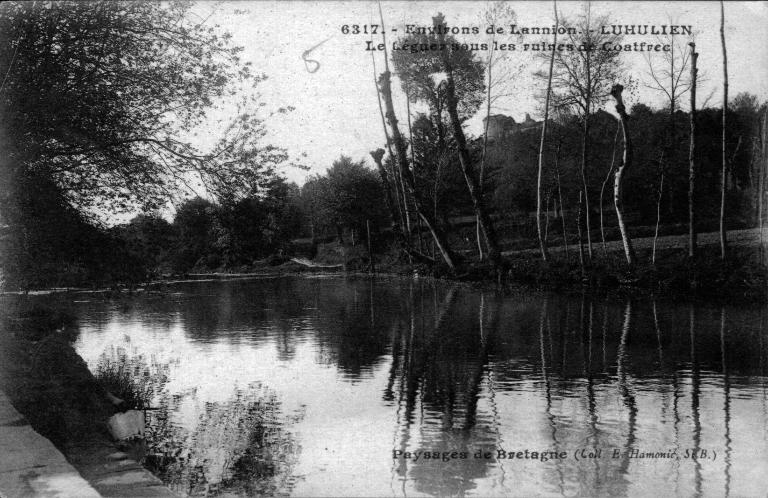

Hydrographies

Le Léguer

-

Commune

Ploubezre

-

Lieu-dit

Coatfrec (Koad Freg)

-

Cadastre

A

418

-

Dénominationschâteau fort, demeure

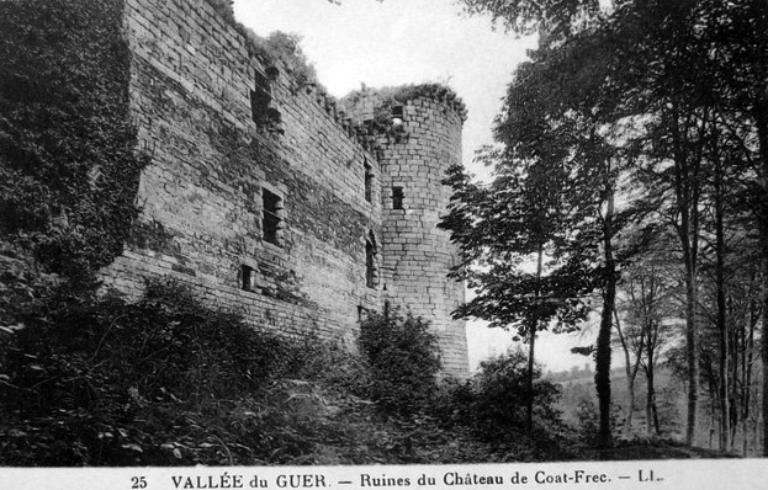

Si le château fort* de Coatfrec conserve des parties de son logis-porche - châtelet datable de la seconde moitié du 14e siècle au nord (travaux possiblement commandités par Alain de Kerimel), il est en grande partie reconstruit à partir de 1462 par Guillaume de Penhoët, époux de Béatrix de Coëtmen** sur mandement ducal de François II de Bretagne qui craint une guerre contre Louis XI, roi de France.

Ses puissantes courtines percées de canonnières et son grand logis dominant le Léguer montrent dans la pierre l’aisance financière de son commanditaire, proche des ducs de Bretagne.

Remis en état de défense et occupé durant la Guerre de la Ligue (1588-1598), le château est finalement démantelé vers 1600.

Bien que ruiniforme, les vestiges du château sont remarquables. Laurent Beuchet et Elen Esnault de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) note "une très grande homogénéité de construction et de traitement décoratif" (2020).

Le château de Coatfrec est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1927. Mentionné sur la Carte archéologique nationale en 1974 après des fouilles de sauvetage, le château n’a pas fait l’objet depuis d’opérations archéologiques préventives ou programmées. Une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2020.

Créé en 2014 dans le cadre de l'Inventaire topographique de Lannion-Trégor Communauté, ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été mis à jour par la Région Bretagne en 2024 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires (Châteaux forts du territoire du département des Côtes-d'Armor). L’analyse cartographique avec l’utilisation du LiDAR haute densité de l’Institut national de l'information géographique et forestière offre de nouvelles perspectives de compréhension du site. Au nord-ouest du château subsistent ainsi les vestiges d'une importante levée de terre identifiable à un bastion avec probable chemin couvert. L'étude du site profite également de prises de vue aériennes réalisées par Clément Kervot (vol en drone inférieur à 250 g en catégorie ouverte le 29 août 2024 avec l’autorisation exceptionnelle du propriétaire).

* Dans le thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces aménagés de l’Inventaire général du patrimoine culturel, le château fort est défini comme une demeure seigneuriale fortifiée.

** Béatrix de Coëtmen est la fille de Roland III, vicomte de Coëtmen et de Tonquedec.

L’évolution du château

La demeure fortifiée primitive n’est pas connue.

Au nord se trouve un logis-porche - châtelet dont les cheminées sont datables par analyse stylistique de la seconde moitié du 14e siècle. Sa tour d’escalier hors œuvre pourrait dater du début du 15e siècle.

A partir de 1462, le château fort est reconstruit par Guillaume de Penhoët. Le grand logis qui occupe les fronts sud-est et sud-ouest du château est datable de la seconde moitié du 15e siècle.

Les deux logis ont cohabité à partir des années 1460 (Laurent Beuchet et Elen Esnault, 2020).

Le château est vraisemblablement abandonné dans le courant du 16e siècle.

Durant la Guerre de la Ligue (1588-1598), le château fort est remis en état de défense.

Après la Guerre de la Ligue, le château fort est démantelé : la partie nord du château comprenant le logis-porche et des tours d’angle sont déconstruites.

La dévolution de la terre noble de Coatfrec

Selon les travaux de Christian Kermoal, la famille de Coatfrec remonterait aux années 1280.

En 1330, un dénommé Jean de Coatfrec, habitant la paroisse de Ploubezre, est mentionné comme témoin dans le procès de canonisation de saint Yves.

[La guerre de Succession de Bretagne s’achève avec la bataille d’Auray le 29 septembre 1364 qui se solde par la mort de Charles de Blois et la victoire de Jean de Montfort.]

En juin 1373, Bertrand du Guesclin assiège Brest, tenue par les Anglais, avec dans ses rangs Yves de Coëtfrec.

L’héritière de Coatfrec fait passer la seigneurie par mariage à Henry de Coatgouréden. A la fin du 14e siècle, Jeanne de Coatgouréden épouse Alain de Kerimel (Kermaria-Sulard).

Leur fille, Jeanne de Kerimel, se marie vers 1427 avec Alain de Penhoët (frère cadet de l’amiral Jean de Penhoët, il fut notamment maître d’hôtel et chambellan du duc de Bretagne et capitaine de la forteresse de Saint-Mathieu en 1409).

Leur fils, Guillaume de Penhoët (mort en 1475), seigneur de Kerimel et de Coëtfrec, épouse Béatrice de Coëtmen, fille de Roland III, vicomte de Coëtmen et de Tonquedec. Chambellan du duc de Bretagne, Guillaume de Penhoët est promu en 1451 par Pierre II, duc de Bretagne (1450-1457) chevalier banneret avec les importants droits honorifiques associés dont le pouvoir de justice à quatre pots, le droit de guet sur ses vassaux ou de paraître aux États de Bretagne. C’est Guillaume de Penhoët qui fait reconstruire la demeure - alors en mauvais état et sous peine de la faire raser - à partir de 1462 sur les ordres de François II, duc de Bretagne (1458-1488).

Une métairie est également implantée "près et au-devant de la porte du dit château", avec ses "appartenances, colombier, verger, clos, etc.".

Son fils, Jean de Penhoët, seigneur de Kerimel et de Coëtfrec qui épouse Guillemette Péan, commande à la fin du 15e siècle l’une des trois lances (compagnies) de l’évêché de Tréguier. Leur fils, Pierre de Penhoët qui a épousé Louise du Juch décède sans enfant en 1529.

Du fait du mariage de sa sœur Jeanne, la seigneurie de Coëtfrec-Kerimel passe dans les mains de la famille de La Touche-Limousinière.

La seigneurie passe ensuite dans les mains des familles de Saint-Amadour (Philippe de Saint-Amadour épouse en premières noces Jean de Rieux, puis vers 1580 en secondes noces, Charles d’Avaugour), du Parc de Locmaria jusqu’à Louis Le Peletier, marquis de Rosanbo propriétaire à la Révolution.

La remise en état de défense du château durant la Guerre de la Ligue

Durant la Guerre de la Ligue (1588-1598), le château fort de Coatfrec sert de refuge aux royalistes. En 1590, il est restauré et mis en état de défense par Claude de Kerguézay, seigneur de Kergomar et capitaine de la place de Lannion. Le glacis est rétabli (les talus, les arbres et la métairie sont rasés), les fossés sont curés et les parapets du chemin de ronde sont relevés. Une garnison est établie comprenant une quinzaine de gentilshommes et près de 80 soldats. Selon Alfred de la Barre de Nanteuil, le château est approvisionné en armes et munitions : arquebuses à croc, mousquets, berches (petites pièces d’artilleries) et canons dont "deux canons de fonte verte pris d’une barque espagnole".

La garde de la forteresse est confiée à Jonathas Kergariou de Kerahel puis à François de Goësbriand.

En avril 1592, le château de Coatfrec est pris contre une reconnaissance de dette par Guy Éder de La Fontenelle (vers 1572-1602), brigand et chef de guerre combattant du côté des Ligueurs. La forteresse est finalement repris l’année suivante par Claude de Kerguezay, seigneur de Kergomar.

Le Parlement de Bretagne dans son arrêt de décembre 1592 ordonne le démantèlement du château : l’entrée flanquée de deux tours et la tour sud sont détruites tandis que le parapet et son crénelage sont abattus. Le mobilier du château est transporté à Guingamp dans la demeure de Claude de Kerguézay, seigneur de Kergomar, tandis que la porte et le pont-levis sont réutilisées au château de Coat Nizan à Pluzunet.

L’histoire récente du site

Démantelé au début du 17e siècle, le château fort est abandonné. La terre noble de Coatfrec est affermée pour 3 600 livres par an (1608).

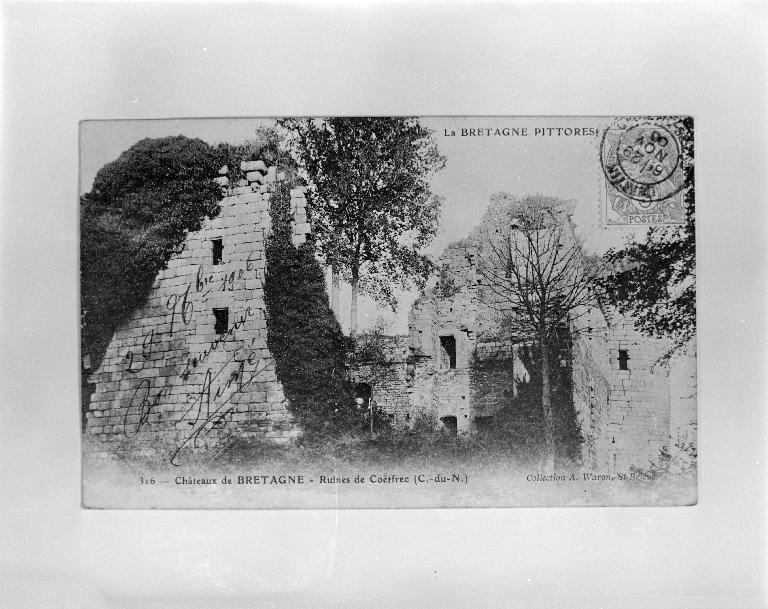

Associé au toponyme "Château de Coat Frec", l’édifice est figuré ruiné sur le cadastre parcellaire de Ploubezre de 1826 ; il comporte six pans de courtines et une tour à l’est. Le hameau situé immédiatement à l’est est également appelé "Coat Frec".

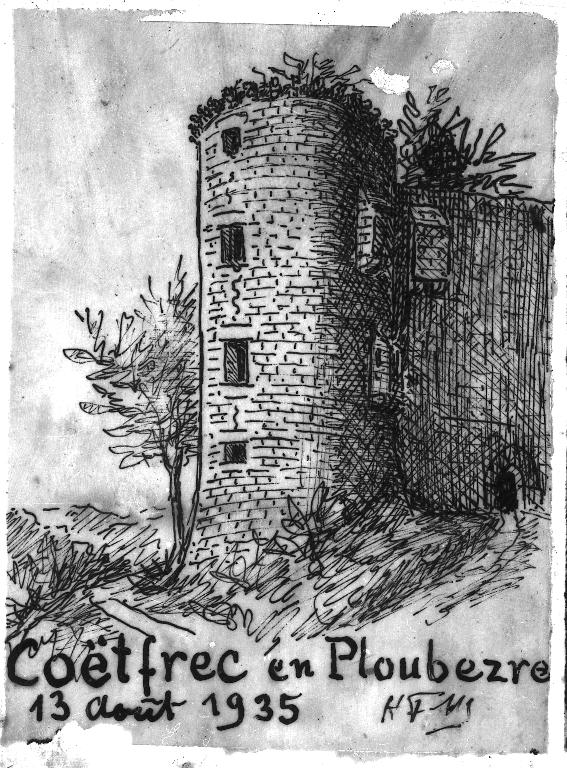

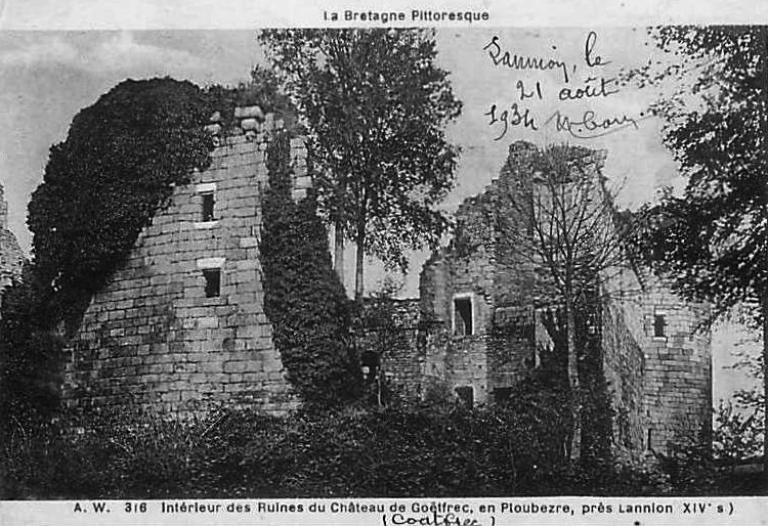

Le château est notamment visité et étudié par Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville dit le Chevalier de Fréminville (1837) et Alfred La Barre de Nanteuil (1912). Alain Raison du Cleuziou (1866-1955) photographie Coatfrec à la fin du 19e siècle (trois photographies sont conservées par les archives départementales des Côtes-d’Armor).

En 1927, le château fort de Coat Frec est inscrit au titre des Monuments historiques en raison de son intérêt architectural et historique.

Dans les années 1970, une association pour la défense et l’animation de Coat-Frec est créée. En 1974, des fouilles archéologiques de sauvetage sont réalisés par Claude Cochard alors que sont organisées des manifestations théâtrales dans le château pour financer sa restauration. Ses fouilles, qui font l’objet d’un rapport et d’un article en 1977, se concentrent dans la cour du château et dans deux pièces dont la cuisine.

En 1995 est fondée l’association "Les nouveaux amis de Coat-Frec". Son objet est de "faire revivre les ruines du château par tous les moyens ; faire exécuter les travaux nécessaires à son accessibilité au public, à la consolidation et à la restauration et déblaiements".

En 2001, le château fort est acheté à la famille Le Pelletier de Rosanbo par Jean Éric Germain. Le château fait l’objet de dégagements par son propriétaire et des bénévoles.

En 2004 (2007 ?), l’essentiel du château fort est numérisé en trois dimensions grâce à un scanner par une équipe pluridisciplinaire, mais la numérisation est finalement achevée en 2012. L’objectif était de permettre une reconstitution archéologique du château.

Le château de Coatfrec est exceptionnellement ouvert à l'occasion des Journées du patrimoine 2013 et 2014.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 14e siècle, 1ère moitié 15e siècle

- Secondaire : 2e moitié 15e siècle, 4e quart 16e siècle

-

Dates

- 1462, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Penhoët (de) Guillaumecommanditaire attribution par sourcePenhoët (de) GuillaumeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

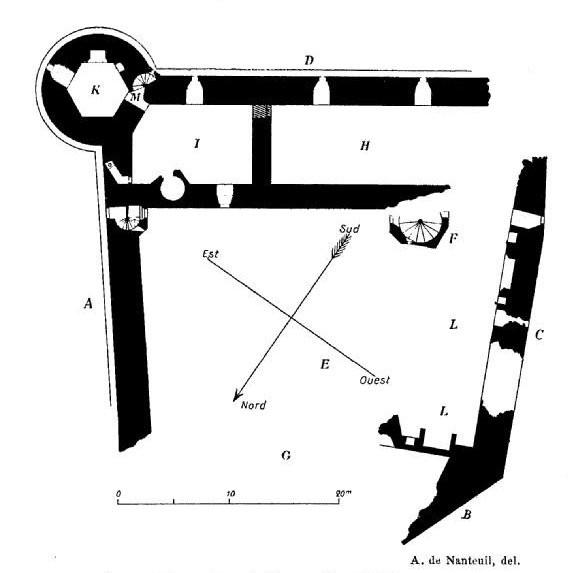

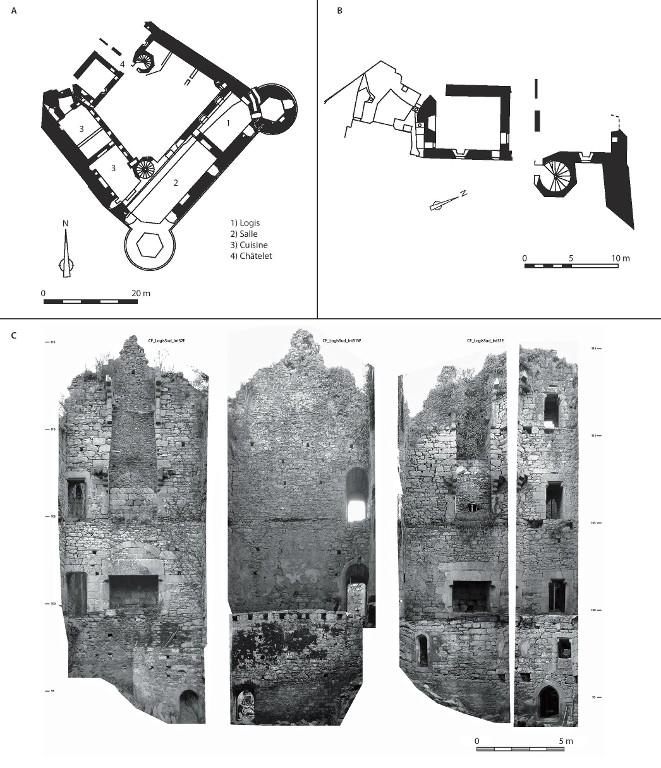

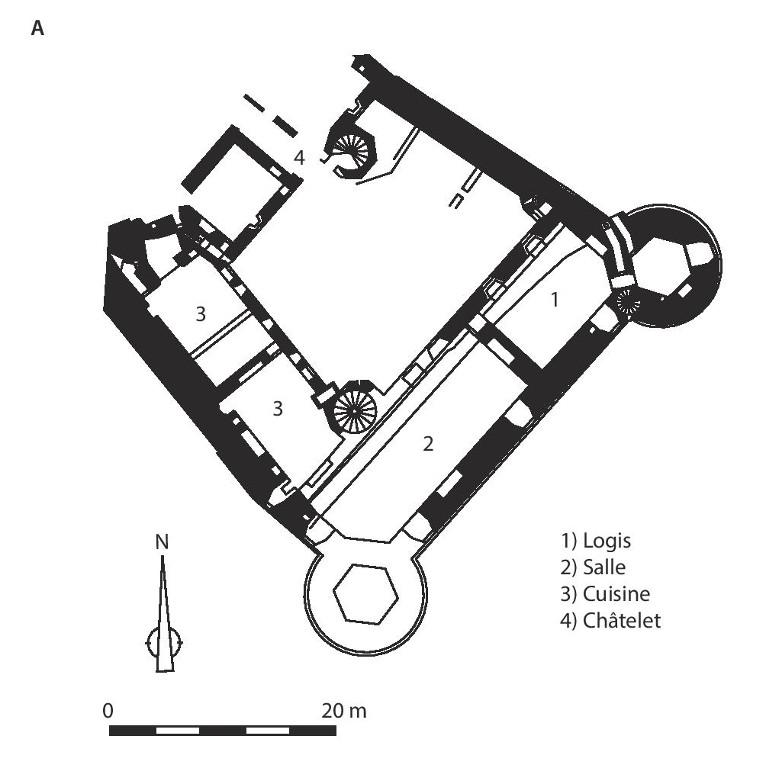

Implantation et caractéristiques générales

Dominant la vallée à 45 m au-dessus du niveau de la mer, le château de Coatfrec est implanté sur la rive occidentale du Léguer.

Entouré d’un fossé, le château est doté au nord-ouest d’une importante levée de terre identifiable à un bastion avec probable chemin couvert. Cette levée de terre permet de protéger le château des tirs de l’artillerie adverse.

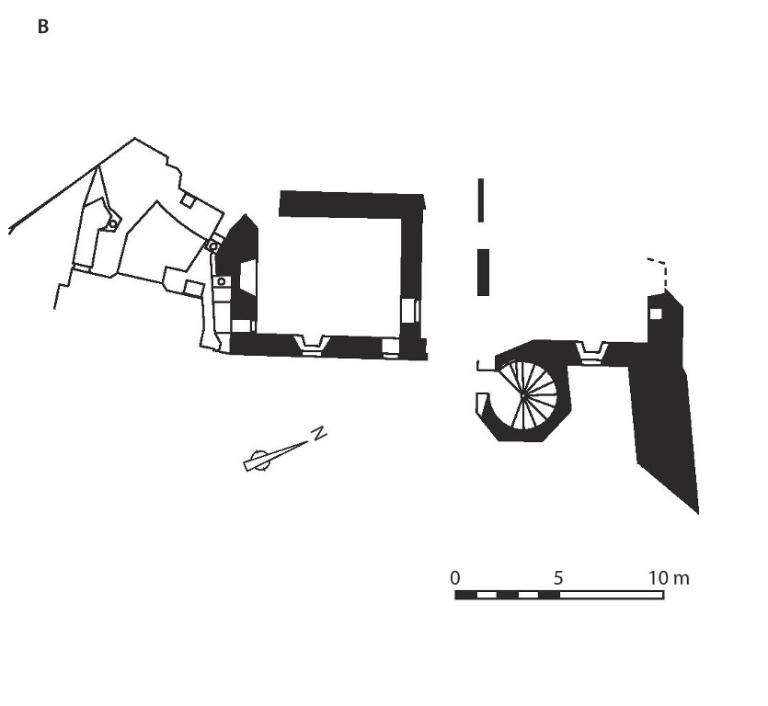

Dans son dernier état, le château affecte la forme d'un polygone irrégulier à six côtés (cf. cadastre), vraisemblablement flanqué de quatre tours, dont deux encadrent un logis-châtelet au nord.

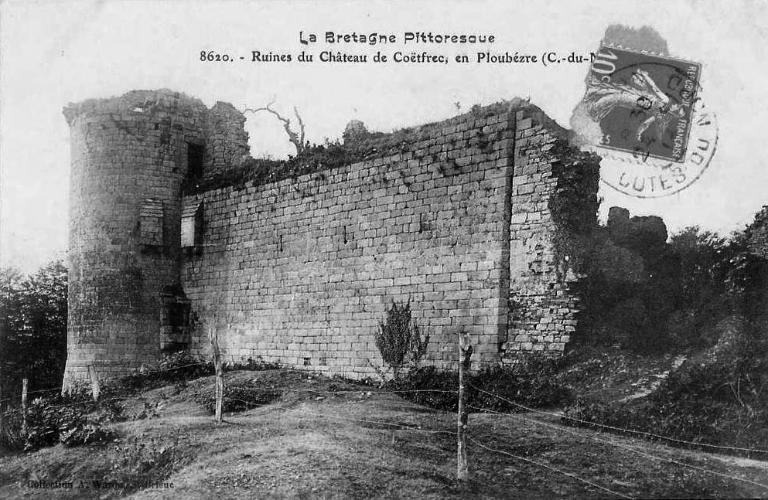

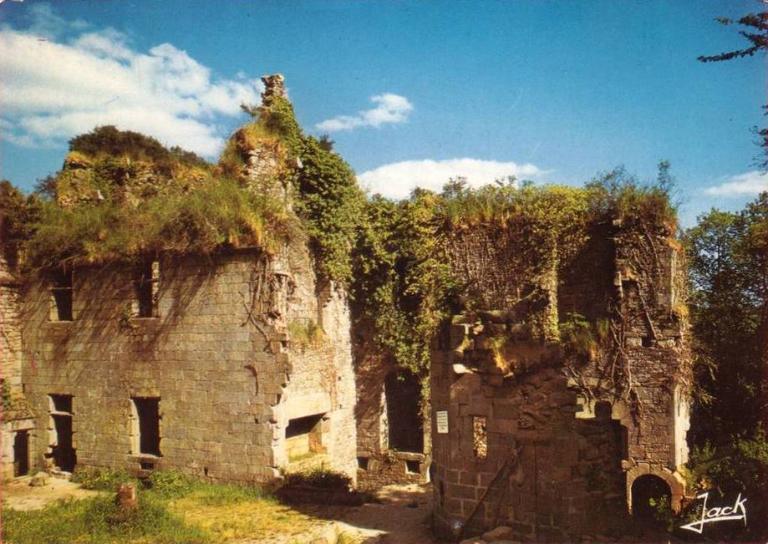

Quatre pans de courtines - nord-est ; sud-est, sud-ouest et ouest - et la tour orientale sont visibles en élévation. Le logis-châtelet situé au nord est très dégradé. La superficie totale du château, selon le cadastre, est de 1280 m2.

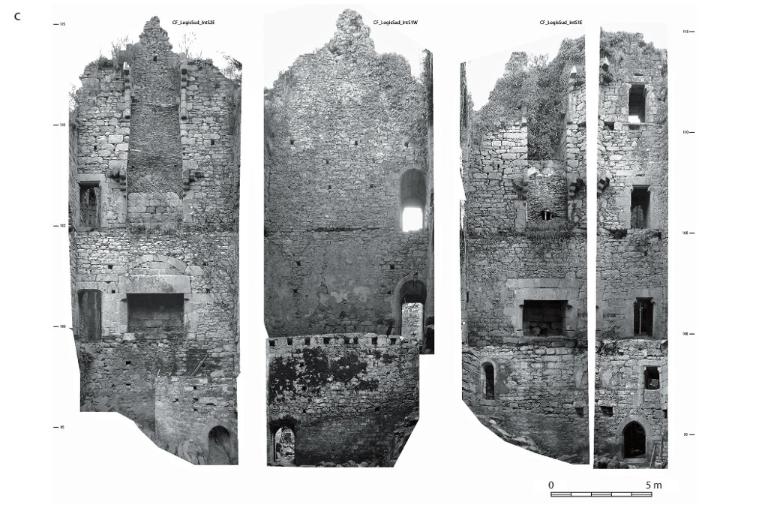

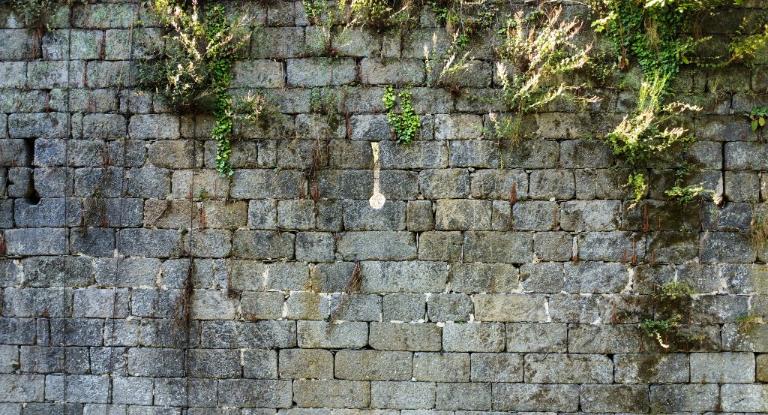

Dotées d’un léger fruit en partie basse, la tour orientale et les courtines sont montées en pierre de taille de granite assemblées au mortier et fourrées de maçonnerie pour une épaisseur de près de 3 m. A l’extérieur, un ressaut ou bandeau mouluré marque la jonction entre le talus de base et le mur vertical.

Quelques marques de tâcherons sont visibles.

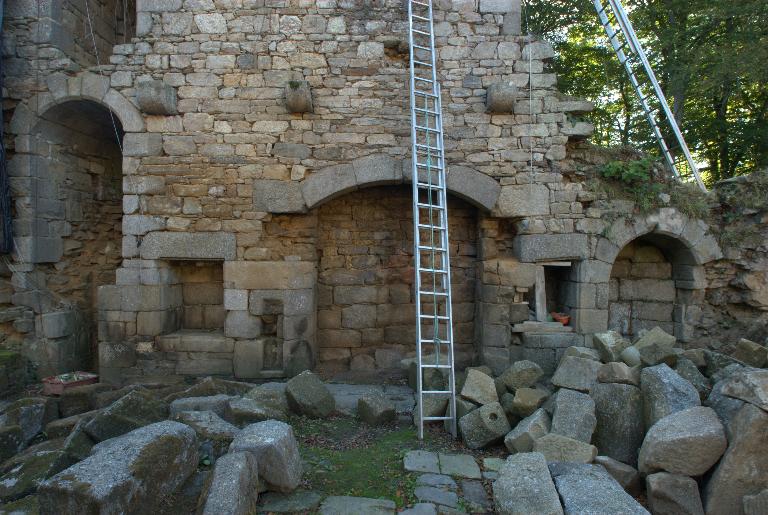

Logis-porche - châtelet nord

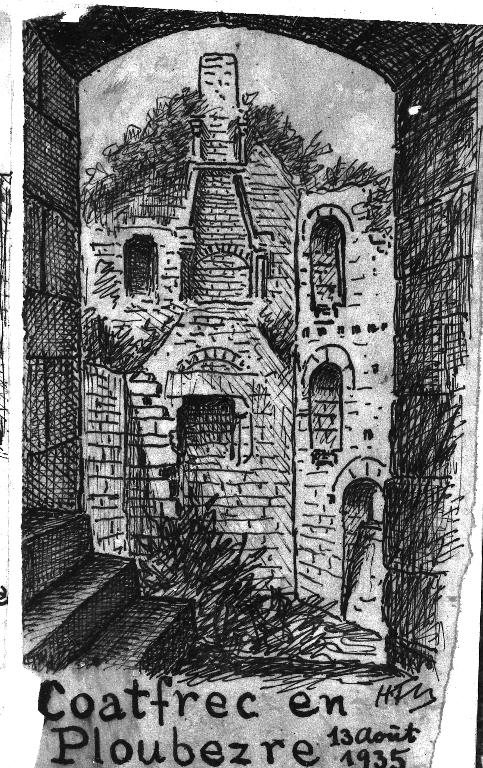

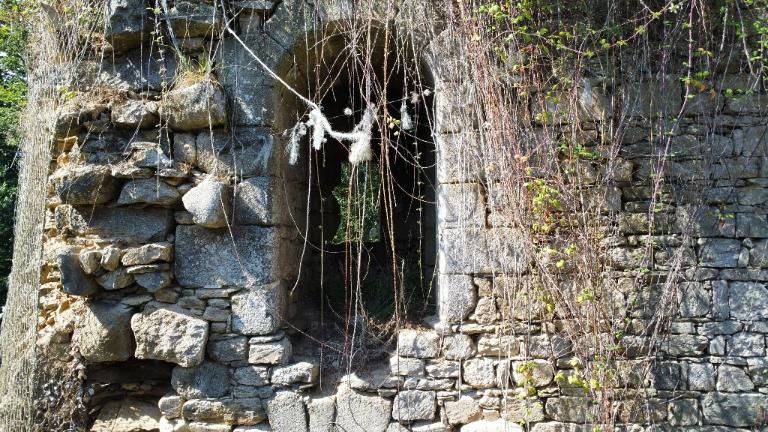

L’entrée du château était orientée vers le nord-ouest : elle donnait accès à la cour via un logis-porche encadré par deux tours. Les vestiges de la tour ouest sont visibles.

Des cheminées, légèrement engagées, sont conservées dans les pignons nord et sud du logis.

Des latrines sont visibles au sud.

Le logis était desservi par une tour d'escalier hors œuvre de plan polygonal en pierre de taille de granite.

Courtine nord-est

Longue de près de 30 m, la courtine nord-est est percée au premier étage d’une série de trois archères-canonnières (longue mire verticale et orifice circulaire) avec à chaque fois une petite casemate aménagée dans l’épaisseur du mur et dotée d’un arc intérieur en plein cintre. Leur accès se faisait par une galerie en charpente faisant chemin de ronde.

Une poterne en arc plein cintre permet d’accéder au fossé sec depuis la cour via un escalier en vis.

La partie haute de la courtine est arasée.

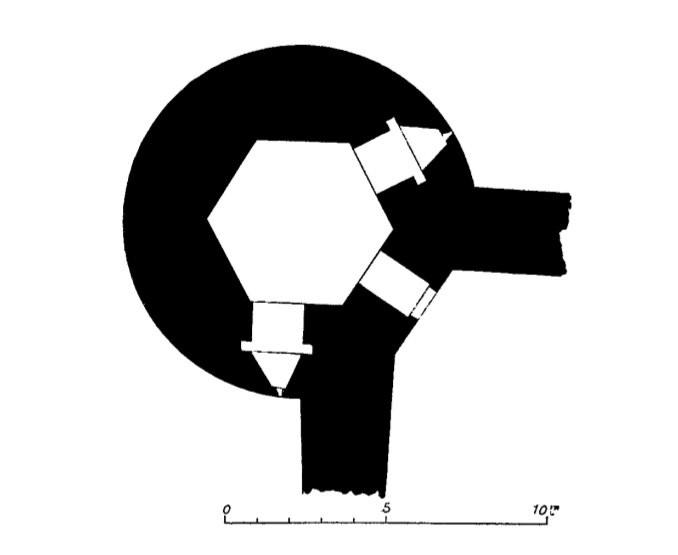

Tour d’angle orientale

Couronnée de consoles de mâchicoulis supportant à l’origine un chemin de ronde, la tour d’angle orientale est de plan circulaire. Elle mesure environ 20 m de hauteur pour près de 10 m de diamètre. La tour est dotée de deux niveaux de sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de deux étages qui communiquent avec le grand logis. Seul le premier étage est desservi par un escalier en vis (éclairé par un jour au sud-ouest).

La tour est dotée de pièces hexagonales, chauffées par des cheminées, éclairées par de grandes baies (en capitale, orientées vers l’est), défendues par plusieurs canonnières (quatre à l’origine flanquant les fossés) et dotées de latrines. Des couloirs aménagés dans l’épaisseur du mur intérieur de la tour permettent l’accès aux latrines (au rez-de-chaussée, les latrines sont percées d’une canonnière). Trois latrines en encorbellement sont visibles au nord.

Une poterne a été aménagée au sud-ouest de la tour à l’emplacement d’une canonnière.

Au pied de la tour se voit une brèche (?) ayant été réparée (changement de type de maçonnerie).

Courtine sud-est

Longue de 25 m, la courtine sud-est est percée de grandes baies pour éclairer le corps de bâtiment sud-est du grand logis. Elle montre l’emploi de pierres de taille en schiste (apparaissant plus foncées), associées à des pierres de taille en granite. Elle est encore surmontée de consoles de mâchicoulis.

Grand corps de logis

Le grand corps de logis est implanté contre les courtines sud-est et sud-ouest. Les deux corps de bâtiment étaient desservis par une tour de plan polygonal abritant un escalier en vis.

Corps de bâtiment sud-est

Situé face à l’entrée du château, le corps de logis sud-est abrite le logis seigneurial et la grande salle.

Appuyé contre la courtine sud-est, ce corps de logis comprend deux niveaux de sous-sol (éclairés par des soupiraux avec arc intérieur en plein cintre), un rez-de-chaussée ou rez-de-cour et deux étages à l’origine planchéiés. Les emplacements des poutres des planchers sont visibles dans la maçonnerie. Cette partie du logis est coupée par un mur de refend. Au nord se trouve une pièce avec cheminée ; au sud, une grande salle dotée de deux cheminées (l’une, sur le mur de refend nord, la seconde contre la courtine sud-est). Trois baies à coussiège percées dans la courtine sud-est, éclairent ces deux pièces ; d’autres baies sont orientées vers la cour. Dans cette partie du logis subsistent des cheminées, des portes, des baies avec arc intérieur en plein cintre et des placards muraux (avec feuillure pour un volet).

Les formes des portes diffèrent selon leur emplacement dans le château :

- portes en arc brisé : deuxième niveau de sous-sol ;

- portes en arc plein cintre : premier niveau de sous-sol ;

- porte à linteau surbaissé : rez-de-chaussée ;

- portes avec linteau sur coussinets : premier niveau de sous-sol et niveaux supérieurs (toutes les portes donnant sur la tour orientale).

Le type et l’ornementation des cheminées diffèrent également selon les niveaux : elles sont assez sobres au rez-de-chaussée (engagées dans le mur), plus travaillées et dotées de tablettes latérales au premier étage (également engagées dans le mur), à piédroits et hottes saillantes au deuxième étage.

Certains murs du logis montrent des traces d’enduits.

Corps de bâtiment sud-ouest

Le corps de logis sud-ouest, adossé à la courtine, abrite des pièces domestiques au rez-de-chaussée ou rez-de-cour et sur deux étages, des logements. En rez-de-cour, trois pièces sont visibles : celle située au sud, à usage de cuisine ; celle du nord, à usage de paneterie ou boulangerie et celle au centre, à usage de souillarde.

La cuisine est dotée de deux cheminées, de placards muraux, de niches et de deux égouts pour l’évacuation des eaux usées. Elle communiquait très probablement avec la grande salle du corps de logis sud-est et la tour abritant l’escalier en vis par des passe-plats. Dans l’angle sud de la pièce est implanté une canonnière.

La souillarde est reconnaissable à son pavage incliné et à son égout. Servant d’arrière cuisine, elle communique par une porte avec la cuisine située au sud.

La paneterie ou boulangerie est dotée d’une cheminée avec four à pain, d’un évier, de placards muraux et d’un égout. Un four à pâtisserie a été ajouté à cet ensemble.

Courtine sud-ouest

La courtine sud-ouest est sommée de mâchicoulis de type breton (en pyramide inversée à triple console).

Courtine ouest

Assez courte, la courtine ouest servait de raccord avec la tour ouest du logis-porche. Elle est percée d’une canonnière orientée vers le nord-ouest.

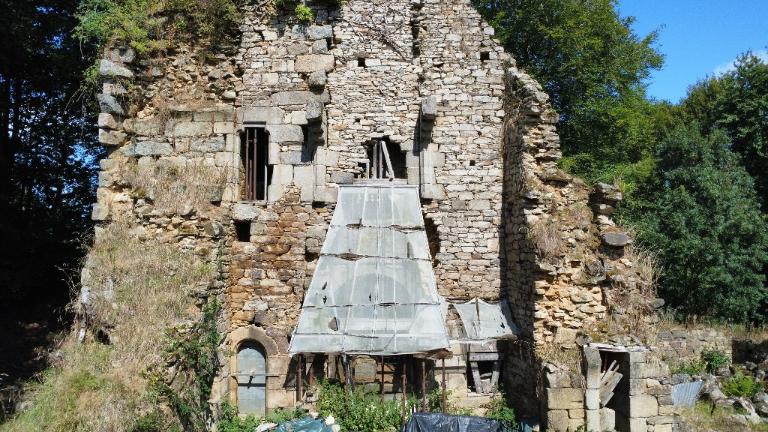

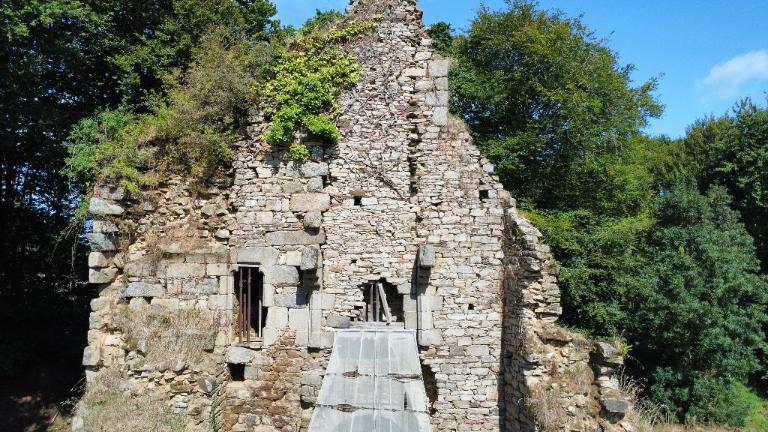

Etat général

Le château fort est ruiniforme, en mauvais état et envahi par la végétation. De nombreuses parties sont étayées. La tour d’angle orientale est lézardée de haut en bas (état en 2014) ; les baies se sont effondrées entre 2014 et 2024.

-

Murs

- granite pierre de taille

- schiste pierre de taille

- moellon

- maçonnerie enduit

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis avec jour en maçonnerie

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis avec jour en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis avec jour

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis avec jour

-

État de conservationvestiges, état moyen, menacé

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, site archéologique, à signaler

-

Éléments remarquableschâteau fort

-

Protectionsinscrit MH, 1927/03/09

-

Précisions sur la protection

Château de Coatfrec (restes) (cad. A 418) : inscription par arrêté du 9 mars 1927.

-

Référence MH

Le château est mentionné sur la Carte archéologique nationale en 1974 après des fouilles de sauvetage. Une zone de présomption de prescriptions archéologiques englobe ses abords depuis 2020.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Institut national de recherches archéologiques préventives

- (c) Institut national de recherches archéologiques préventives

- (c) Institut national de recherches archéologiques préventives

- (c) Institut national de recherches archéologiques préventives

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Waron

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires

- (c) Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique

- (c) Unité Mixte de Recherche 6566 Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Collection particulière

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : A 85

Aveu de Coatfrec-Kerimel, 1714.

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 2 E D/92

Carte figurative d'une partie de la rivière du Léguer ou de Lannion pour faire connaître le bon droit du fermier de la pêcherie de Coatfrec... (18e siècle).

Bibliographie

-

POIX DE FREMINVILLE, Christophe-Paulin (dit "Chevalier de Fréminville"). Antiquités de la Bretagne, Côtes-du-Nord. Brest, 1837.

p. 39-42 -

Service Régional d'Archéologie (Bretagne)

DIRECTION DES ANTIQUITÉS DE BRETAGNE. LA HAIE (de), Pierre. Côtes-du-Nord, Ploubezre, Coat-Frec. "Travaux effectués à Coat-Frec en 1974". Rapport de sauvetage urgent, 1974, 28 p.

-

Service Régional d'Archéologie (Bretagne)

CHARTIER, Erwan. "Prospection thématique. Châteaux forts et habitat seigneurial fortifié en pierre dans la région du Trégor Goëlo". Tome 1-4, 1996.

p. 134-147 -

BOTREL, Yannick. Les justices seigneuriales de l'évêché de Tréguier. Guingamp, éditions de la Plommée, 2002.

p. 72-73 -

MARTINEAU, Jocelyn. "Le château de Pontivy (56) et l’architecture militaire de transition des années 1500" in Projet Collectif de Recherche. Enceintes médiévales dans le grand ouest, DRAC Pays de la Loire. Service Régional de l’Archéologie, rapport 2010.

p. 131-144 -

BARREAU, Jean-Baptiste, BERNARD, PETIT, Quentin, BEUCHET, Laurent, PETIT, Emilien, PLATEN, Volker, GAUGNE, Ronan, LE RUMEUR, Julien, GOURANTON, Valérie. "Combination of 3D Scanning, Modeling and Analyzing Methods around the Castle of Coatfrec Reconstitution". International Conference on Culturage Heritage, EuroMed, 2014, novembre 2014, Lemessos, Cyprus.

p. 418-426

Périodiques

-

LA BARRE DE NANTEUIL (de), Alfred. "Le Château de Coëtfrec". Bulletin monumental de la Société française d'Archéologie, tome 76, 1912.

p. 2-27 -

LA BARRE DE NANTEUIL (de), Alfred. "Le château de Coëtfrec - Notice historique et archéologique". Annales de Bretagne, tome 29, numéro 2, 1913, 349 p.

-

COCHARD, Claude. "Chronique des fouilles. Côtes du Nord - Ploubezre. Château de Coat-Frec". Archéologie médiévale, tome 7, 1977.

p. 251 -

KERMOAL, Christian. "Le Blason de Coatfrec". Les Cahiers du Trégor, n° 25, 1988.

p. 19-24 -

GERMAIN, Jean-Éric, LE MOING, Jean-Yves, LE RUMEUR, Julien. "Le château de Coatfrec à Ploubezre". Association bretonne, tome CXIV, 2005, p. 307-316.

-

KERMOAL, Christian. "Les seigneurs de Coatfrec (1290-1794)", Société d'émulation des Côtes-d'Armor, n° 142, 2014.

p. 83-185 -

KERMOAL, Christian. "Armorial de Coatfrec (1280-1794)". Société d'émulation des Côtes-d'Armor, n° 143, 2015.

p. 179-196 -

BEUCHET, Laurent. ESNAULT, Elen. "Les logis-châtelets et le dédoublement des fonctions résidentielles dans les grands châteaux bretons, un nouvel état de la question" in Château Gaillard 29. Études de castellologie médiévale. Vivre au château, Acte du colloque international de Château-Thierry (France, 26 août - 1er septembre 2018), Publications du Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales - CHÂTEAU GAILLARD, Presses Universitaires de Caen, 2020.

p. 35-47

Documents multimédia

-

Conservatoire numérique du Patrimoine archéologique de l'Ouest. ESNAULT, Elen (Institut national de recherches archéologiques préventives). Association de sauvegarde et renaissance du château de Coatfrec. "Le château de Coatfrec - Projet archéologique". 2013-2014.

Lien web

- Le château fort de Coat Frec par le chevalier de Fréminville (Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville), 1837

- Dessin du château fort de Coat Frec par le chevalier de Fréminville (Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville)

- "Le château de Coëtfrec" par Alfred de La Barre de Nanteuil, 1912

- "Le château de Coatfrec ou Coetfrec" compilation publiée sur le site infobretagne.com (travaux d'Alfred de La Barre de Nanteuil, 1912)

- "Affaire de la prise du château de Coëtfrec par La Fontenelle Enquête du 13 Mai 1598" compilation publiée sur le site infobretagne.com (sources ?)

- "Travaux effectués à Coat-Frec en 1974". Rapport de sauvetage urgent (Bibliothèque numérique des rapports d'opérations archéologiques en Bretagne)

- Photographies de Coatfrec en 1988 par Gwyn Meirion Jones (collection : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, Fonds : Gwyn Meirion Jones)

- "Prospection thématique. Châteaux forts et habitat seigneurial fortifié en pierre dans la région du Trégor Goëlo" par Erwann Chartier, 1996 (Bibliothèque numérique des rapports d'opérations archéologiques en Bretagne)

- "Le château de Coatfrec à Ploubezre - Aperçu historique et architectural" par Jean-Yves Le Moing et Julien Le Rumeur, 2005

- Requête dans les fonds des archives départementales des Côtes-d'Armor

- "À Ploubezre, Coatfrec scanné en 3D", article du journal Le Trégor, 30/05/2012

- "Ce week-end, le château de Coatfrec en rénovation se dévoile", article du journal Ouest France, 12/09/2013

- Article "Château de Coatfrec" sur Wikipédia. L'encyclopédie libre

- Le château fort de Coat Frec sur Wikimedia Commons

- Lien vers POP : la plateforme ouverte du patrimoine (notice des Monuments Historiques), 1992

Annexes

-

Description du château de Coatfrec par le chevalier de Fréminville (Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville), Antiquités de la Bretagne. Côtes-du-Nord. Brest, 1837

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine - stagiaire - à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.