Ingénieur en mécanique, membre de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Crozon

-

Commune

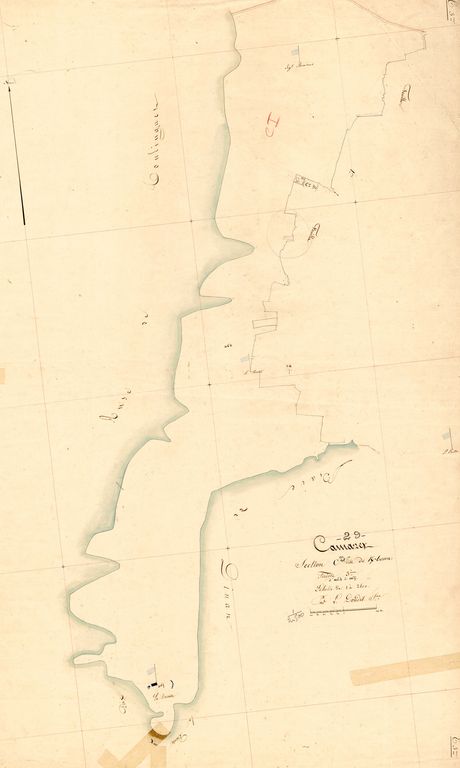

Camaret-sur-Mer

-

Lieu-dit

Pointe de Pen Hir

-

Adresse

Kerbonn

-

Cadastre

AB

79

-

Dénominationsensemble fortifié, batterie, blockhaus, casemate

-

Destinationssentier, musée

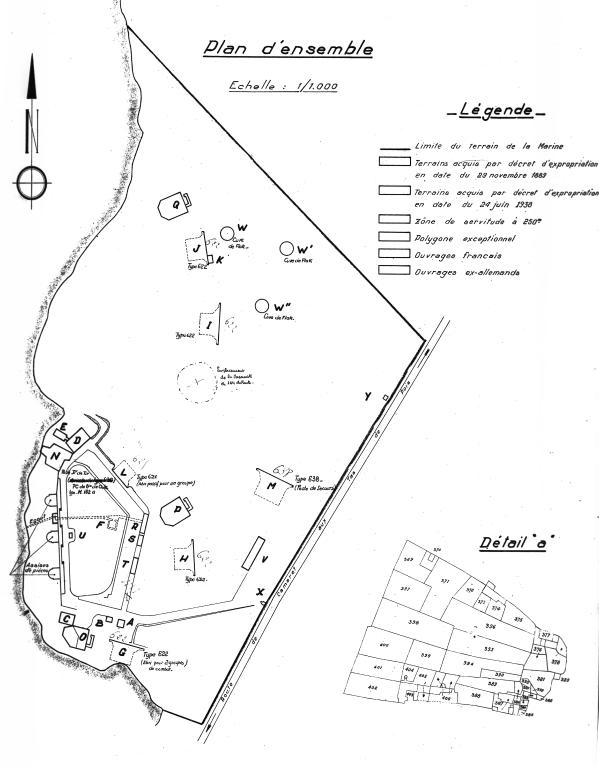

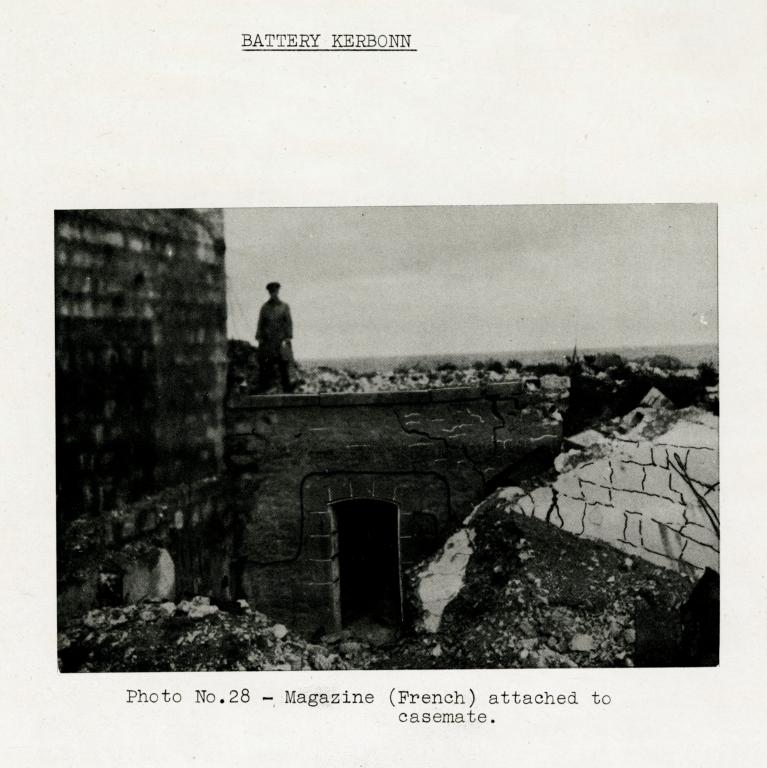

La batterie de Kerbonn à Camaret, modernisée et numérotée "C 346" par l’Allemagne nazie (Marine Küsten Batterie Kerbonn), constitue un exemple de position d’artillerie côtière réutilisant un site militaire français - ici une batterie de mortier lourd rayé (3 x 270 mm) implantée en 1890, une batterie de canon semi-mobile (4 x 164 mm) en 1925 et une batterie de canon semi-fixe (4 x 164 mm) en 1938.

Le site de Kerbonn est intégré à la "Route des Fortifications" créée en 2007 : batterie de mortiers et bunkers sont en accès libre. En raison de son mauvais état sanitaire et du danger qu’il représente, le magasin à poudre sous roc daté de 1891 est fermé par des grilles. Les bouleversements du terrain dus aux bombardements aériens ne nuisent pas à la compréhension des vestiges, bien au contraire.

Le Musée du mémorial de la bataille de l’Atlantique a pris place dans le bunker - casemate sud. Son embrasure vitrée constitue un exemple de réhabilitation d’un bunker.

En 2023, Julien Hily (membre de l’Association "1846") a publié sur le réseau social Facebook une courte synthèse sur le site de Kerbonn révélant la présence successive de deux batteries de 164 mm, la première semi-mobile, la seconde semi-fixe, dont les cuves à canon ont servi de base aux casemates construite fin 1943. Les archives départementales du Finistère conservent dans un album deux photographies d’exercice de tir au mortier de 270 mm en juillet 1934 mises en exergue par Julien Hily.

Ce dossier d'Inventaire a été mis à jour en novembre 2023 avec la collaboration de Julien Hily et Nicolas Lanvoc.

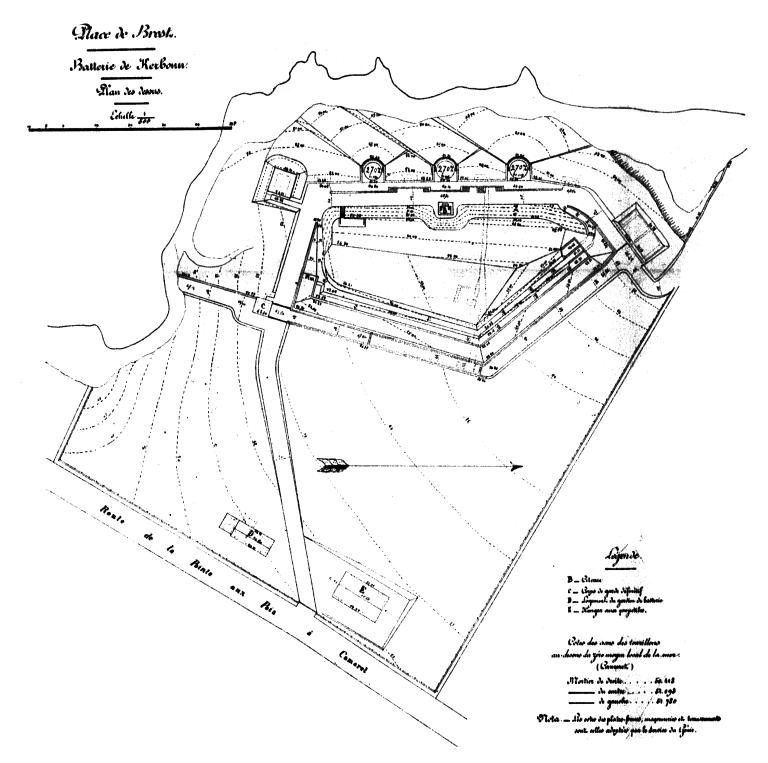

La batterie de mortier (3 x 270 mm)

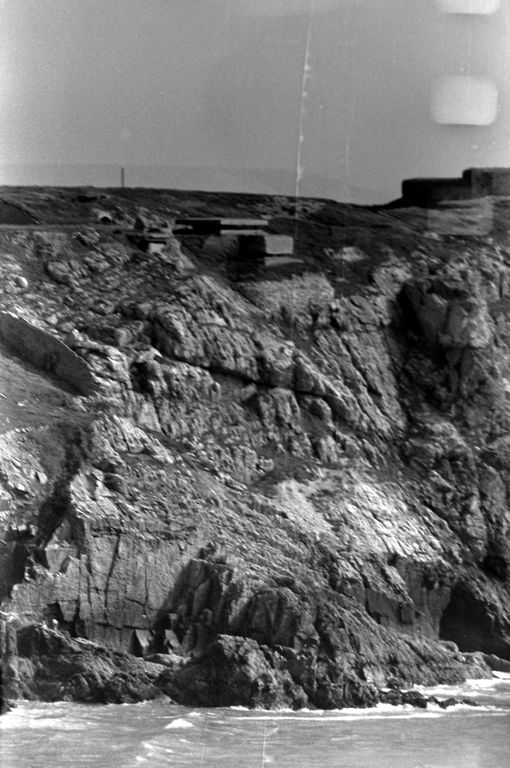

Situé sur le sommet d’une falaise faisant promontoire face au vestibule du goulet de Brest, à une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, le site de Kerbonn est vierge de toute fortification permanente jusqu’en 1890. Une batterie de bombardement, composée de trois mortiers lourds rayés de calibre 270 mm dit « mortier Guerre », modèle 1889 (sur affûts Vavasseur et Canet), est aménagée à cette date par le département de la Guerre. Son rôle est de défendre le mouillage situé entre les pointes de Pen Hir et du Toulinguet, mais aussi de protéger la batterie du Toulinguet toute proche.

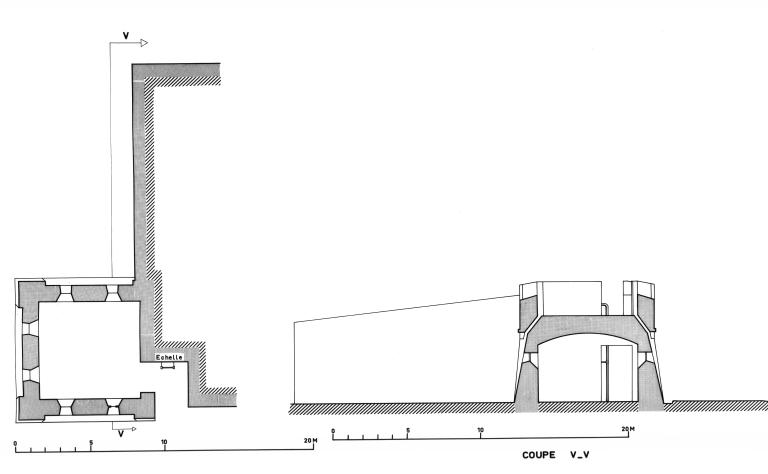

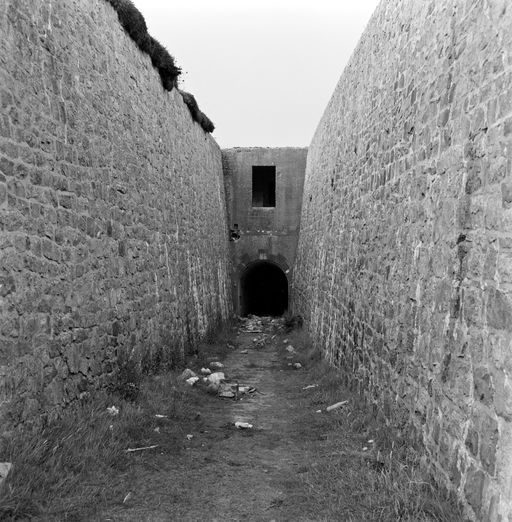

À l’ouest de la Rue du rempart, côté mer, se trouvent les trois plates-formes de tir à ciel ouvert séparées par des traverses pleines. Du nord au sud, la batterie comporte un abri double sous traverse en maçonnerie (dont la partie nord concourt également à la défense du fossé), un bassin-citerne en position centrale et un magasin d’artillerie. La défense contre des raids terrestres a été particulièrement soignée : un retranchement en V composé d’un fossé sec creusé dans le roc et d’un parapet surmontant l’escarpe isole la batterie. Les accès étaient sécurisés par des barrières.

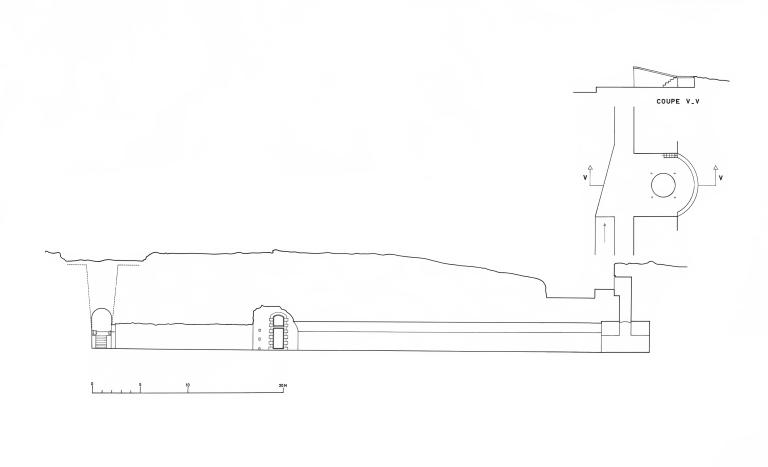

Un magasin à poudre sous roc a été aménagé dans un second temps et utilise le fossé comme chemin d’accès. Son puits débouche directement dans la traverse centrale de la batterie. Afin d’assurer la défense arrière de l’ensemble, un petit réduit carré (désigné comme "corps de garde défensif" sur l’Atlas des batteries de côte) dont trois des faces sont percées de créneaux de fusillade est construit. Cet ouvrage original fait office de caponnière flanquant à la fois le chemin d’accès de la batterie et le fossé devenu l’accès du magasin à poudre sous roc. À l’extérieur de l’enceinte de la batterie mais isolé par une clôture, on trouvait le logement du gardien de batterie et le hangar aux projectiles (tous deux détruits) parfaitement défilés des coups éventuels de l’ennemi. À la fin du 19e siècle, les batteries de Kerbonn et du Toulinguet sont dotées de casernements au lieu-dit Lagatjar.

La modernisation de la batterie de mortier

Au début du 20e siècle, la batterie est modernisée : deux postes de commandement et de télémétrie sont construits au nord et au sud, le puits du magasin à poudre sous roc est élargi et doté d’un monte-charge mécanique, neuf niches à munitions bétonnées sont créées dans trois des traverses et un réseau de voies étroites de 60 cm d’écartement (système Decauville) est installé afin de permettre le transport des munitions par wagonnets (poussés à la main) depuis le magasin à poudre sous roc et le hangar aux projectiles jusqu’aux pièces d’artillerie. Des rampes inclinées sont également créées afin d’aménager une sorte de quai de circulation.

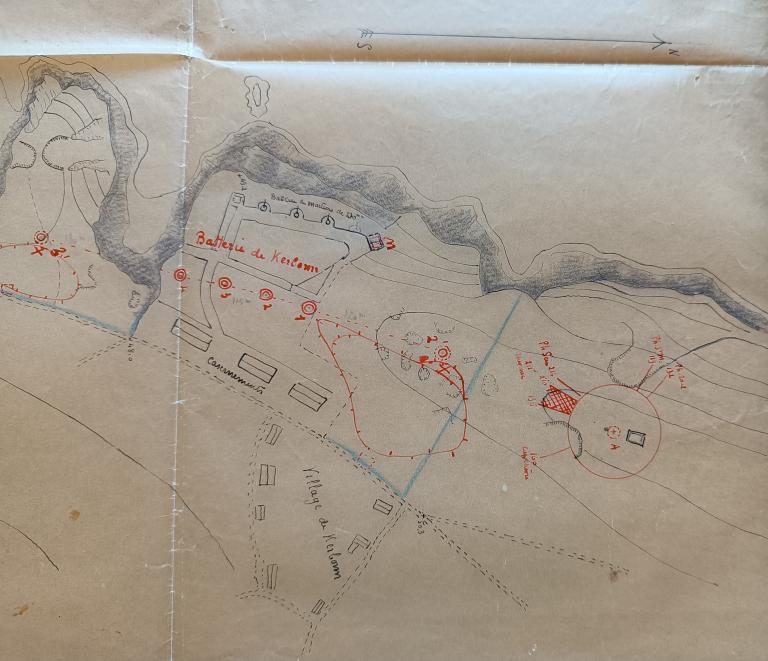

Une batterie de canon semi-mobile (4 x 164 mm)

Si la suppression de la batterie de mortiers est envisagée en 1922, on prévoit de la remplacer par une batterie de 4 canons de 16 cm sur la pointe de Pen Hir.

A l’été 1925, alors que le programme - ambitieux - de réarmement du littoral de 1922 semble lointain et compromis, l’emplacement d’une batterie semi-mobile initialement destinée pour l’entrainement du bataillon de côte et devant être installée à Toulbroc’h est redéfini. En effet, compte tenu des moyens limités et de la faible valeur de l’artillerie du front de mer, le bataillon de côte réfléchit à installer cette batterie à un emplacement appartenant à la Marine d’une part et permettant d’améliorer sensiblement la défense de Brest d’autre part. Le site de Kerbonn est retenu parmi une dizaine d’autres car il permettrait d’atteindre - en tir indirect - une partie de la baie de Douarnenez. On peut également y stocker les munitions dans le vaste magasin sous roc présent sur site. C’est donc à l’automne 1925 qu’une première batterie dite semi-mobile est installée et remise au bataillon de côte au mois de décembre après ses tirs d’épreuve. Elle prend place dans le périmètre du terrain militaire et se compose de deux canons de 164 mm modèle 1887 et deux autres du modèle 1893. Tout ce matériel provient de navires déclassés, canons et affûts, bien que ces derniers aient subi quelques modifications pour l’adaptation à la défense des côtes. Les plateformes d’affûts sont formées par des caissons de tôle de manière à avoir un dispositif transportable.

La batterie de mortier, située au sommet de la falaise, est toujours en service à cette époque. L’ensemble fortifié de Kerbonn se trouve très à l’étroit avec des entraxes de pièces de l’ordre de 40 mètres, pratiquement réduits de moitié par rapport aux normes en vigueur. Il n’y a pas de poste de direction de tir construit "en dur", il y avait cependant des discussions pour réaliser une installation mobile dans un camion de marque Saurer plus au sud en direction de la pointe de Pen Hir. Il fut un temps question d’acquérir des terrains pour augmenter l’entraxe des pièces en installant les pièces 2 et 3 en dehors de l’ouvrage, mais il ne semble pas que cette modification ait eu lieu.

Les vieux mortiers de 270 mm sont maintenus en place bien qu’il soit impossible d’utiliser simultanément les deux batteries, notamment à cause du souffle des pièces. La batterie semi-mobile est démontée en 1930 et transportée vers une destination pour l’heure non connue (en 2023), par le transport côtier "Loiret". Il ne reste donc à nouveau que les mortiers à Kerbonn, raison pour laquelle on les voit en service lors d’exercices de tir en 1934.

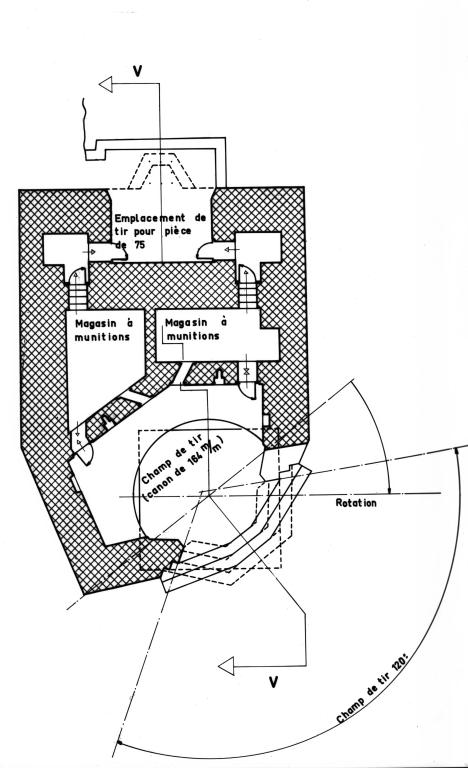

Une batterie de canon semi-fixe (4 x 164 mm)

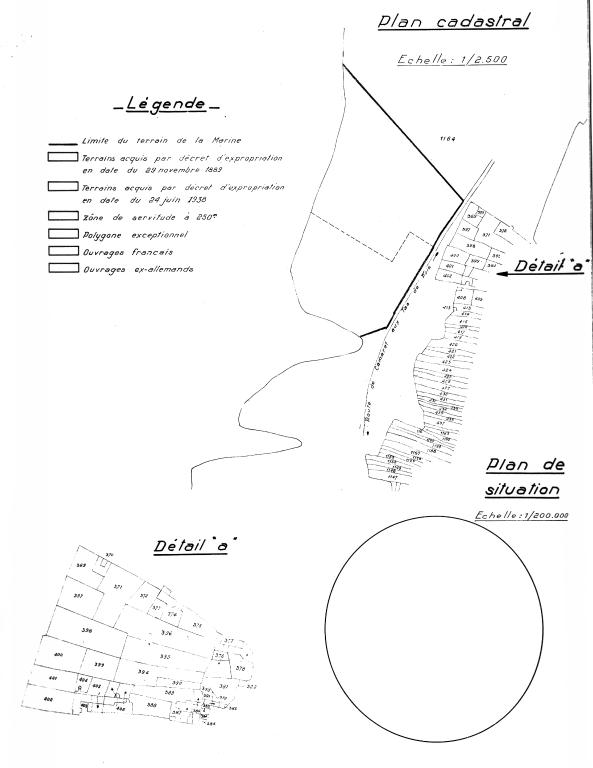

Issue du programme d'armement du littoral de 1936, ultime évolution des programmes successifs de 1920, 1921, 1922, 1926, 1929 et 1933, une seconde batterie dite "semi-fixe" de quatre canons de 164 mm marine (modèle 1893-96) remplace en 1938 la batterie de mortier. Le terrain supplémentaire d’une superficie de 3 Ha est acquis suite à un décret dule 24 juin dont l’ordonnance d’expropriation est rendue le 6 octobre.

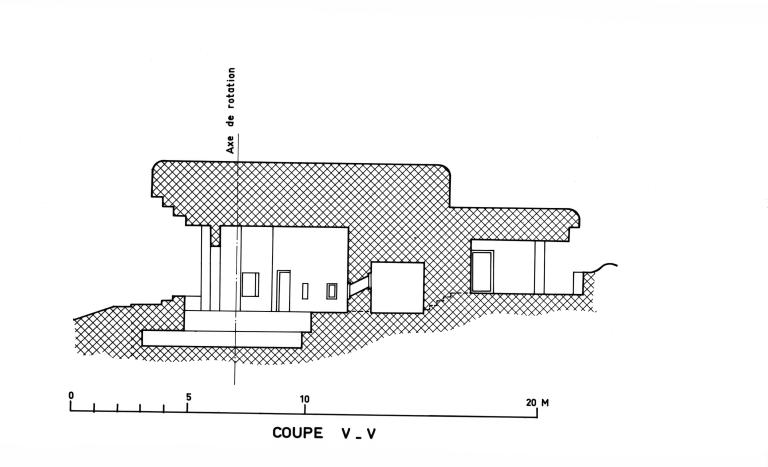

Les cuves à canon en béton armé et maçonnerie légère, implantées en retrait de la falaise, disposent d'un entraxe réglementaire de 90 mètres (entre 80 et 100 mètres en théorie pour une batterie de 164 mm). Les canons sont proches de ceux installés dans les années 1920 au niveau balistique mais les affûts sont cette fois spécifiquement développés pour l’installation en batterie de côte.

Contrairement aux batteries dites "fixes" des Rospects et du Cap de la Chèvre, les cuves ne sont pas dotées de soute à munitions bétonnée attenante et la construction du poste de direction de tir est plus légère même si les grandes fonctions sont toujours présentes. Un emplacement pour le télémètre à coïncidence se trouve sur le dessus de l’ouvrage.

La portée des canons de 164 mm marine est de 19 km !

Un projecteur de 150 cm de diamètre est installé au sud de la batterie après juin 1939. Cette installation comprend une plateforme de combat, un garage avec réservoir d'essence et un chemin.

La batterie aurait été désarmée moins d’un mois avant le début de l’invasion allemande.

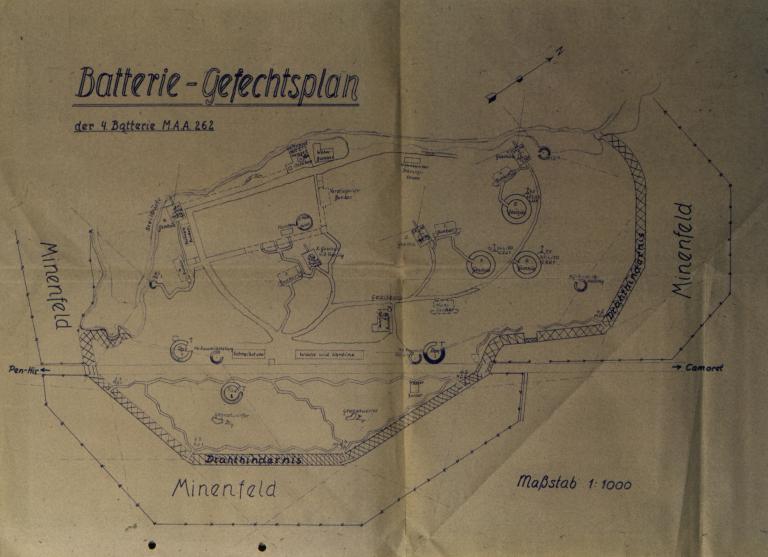

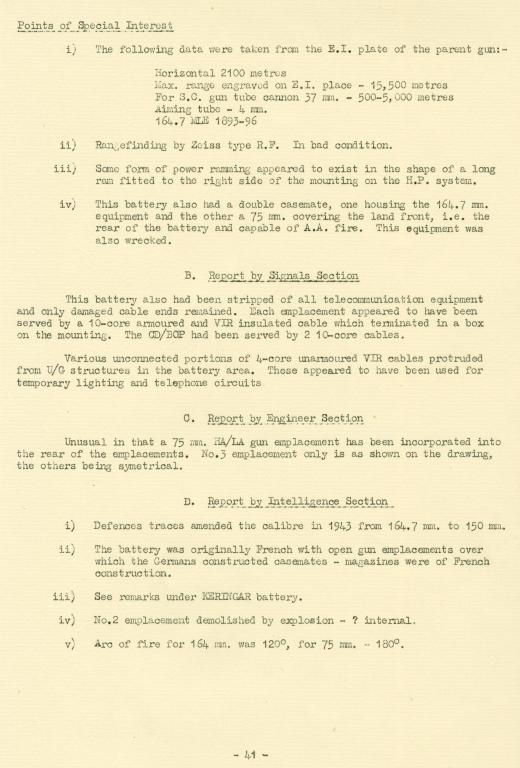

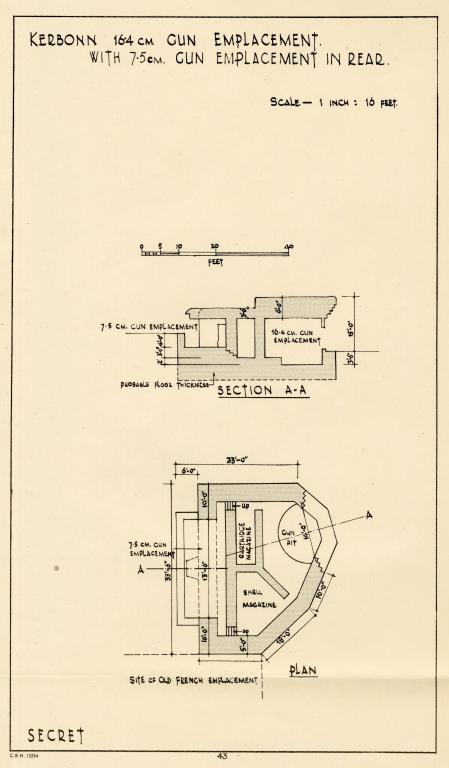

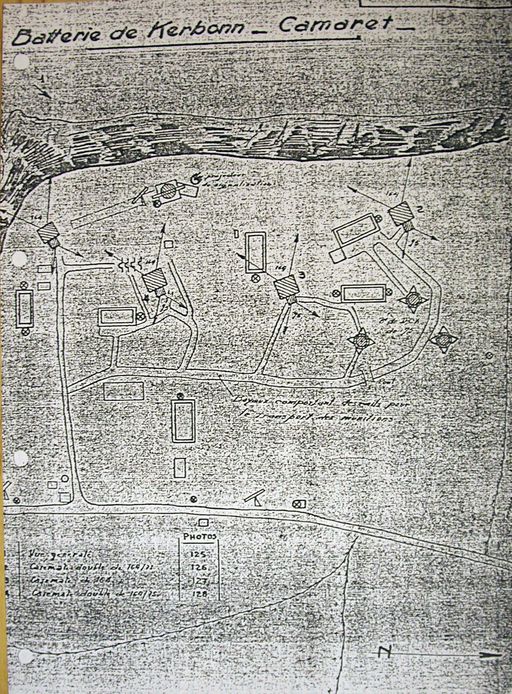

Une batterie de l’Allemagne nazie (4 x 164 mm et des canons de différents calibres pour la défense antiaérienne de la batterie)

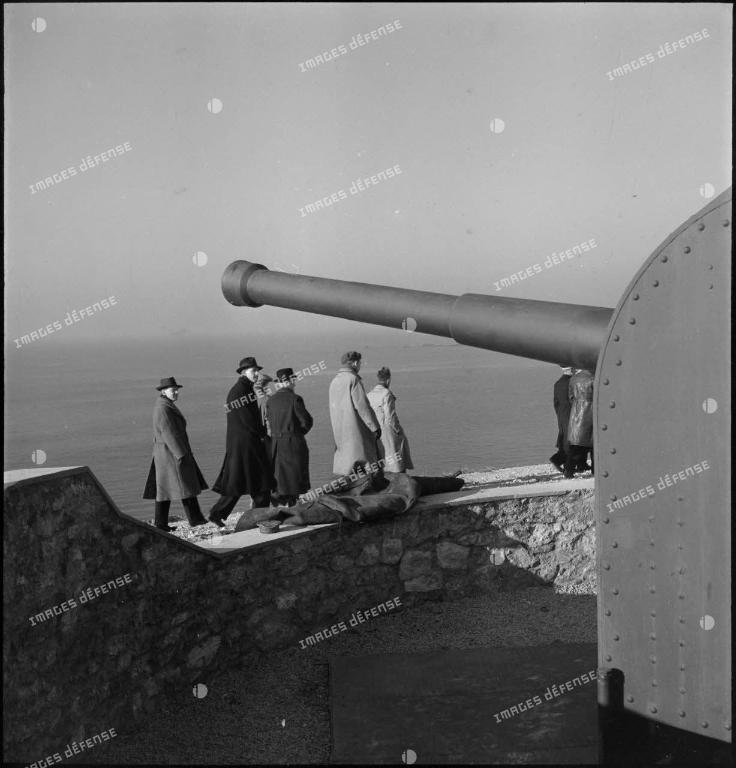

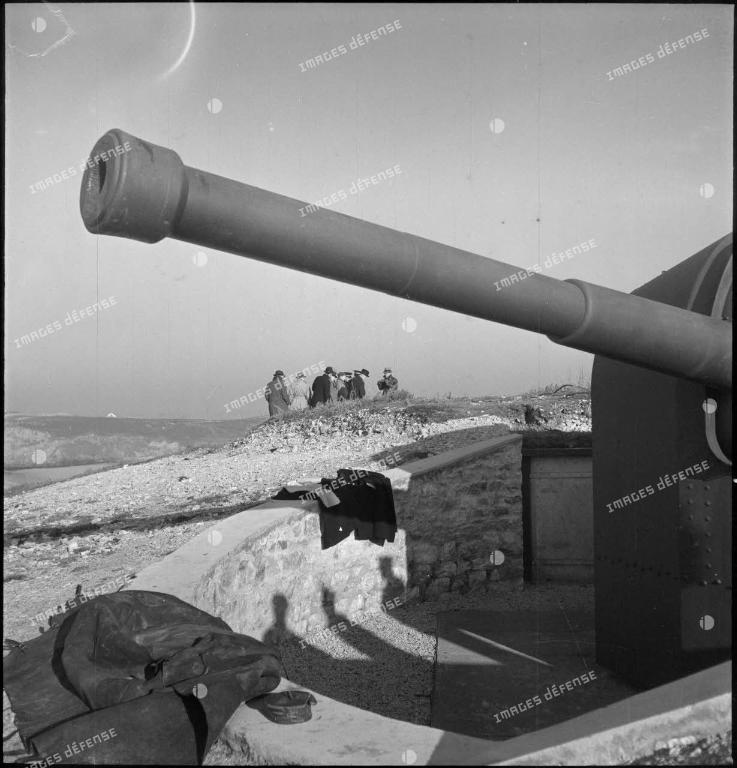

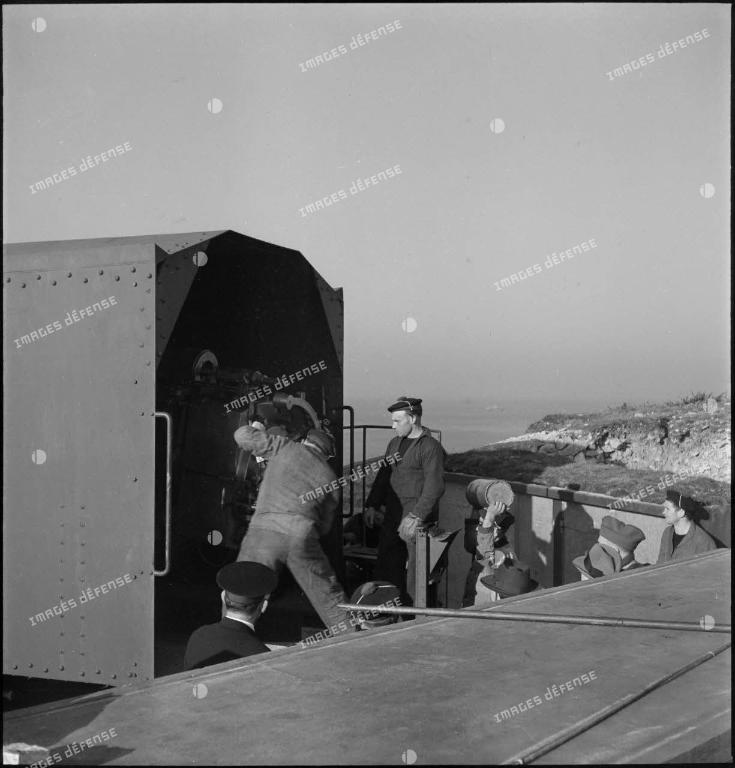

Les troupes de l’artillerie côtière allemande (Marine-Artillerie-Abteilung 262, abrégée en 4/M.A.A. 262) se réapproprient les lieux dès juillet 1940 et reprennent l’armement français. Une série de photographies, ayant appartenu à Richard Weissenbacher permet de découvrir la batterie de Kerbonn vers 1942-1943 avant les travaux de bétonnage. Outre des exercices de tir des pièces de 164,7 mm, le photographe s’est attardé sur le transport des munitions (gargousses et projectiles) par wagonnets.

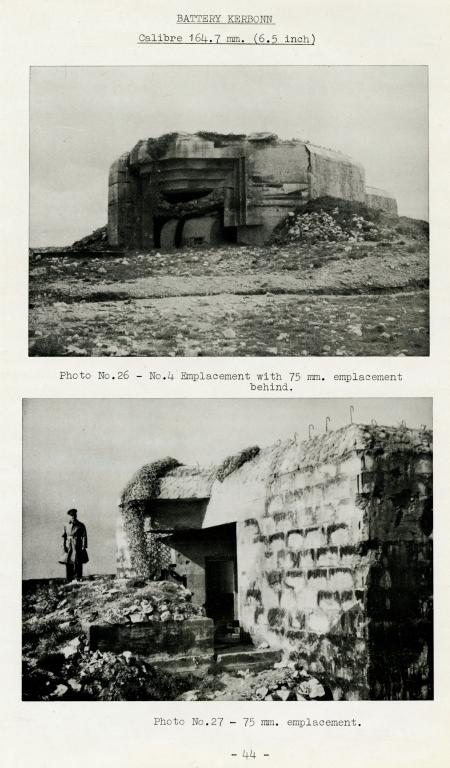

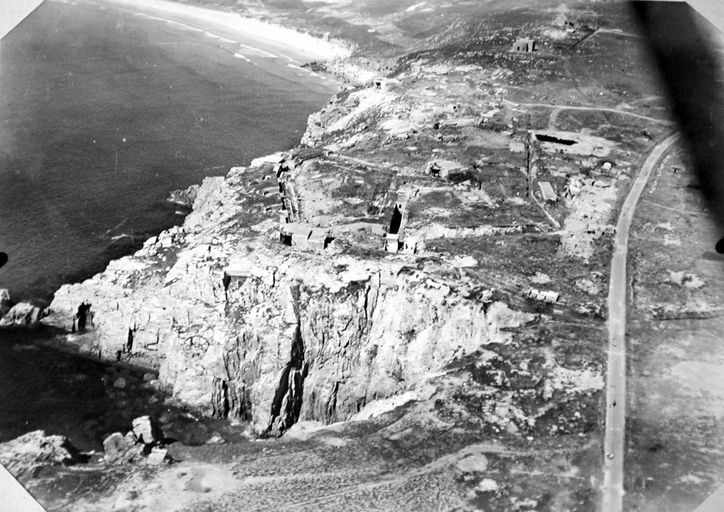

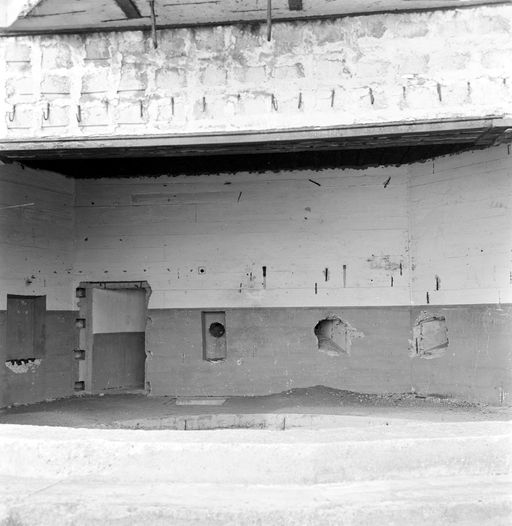

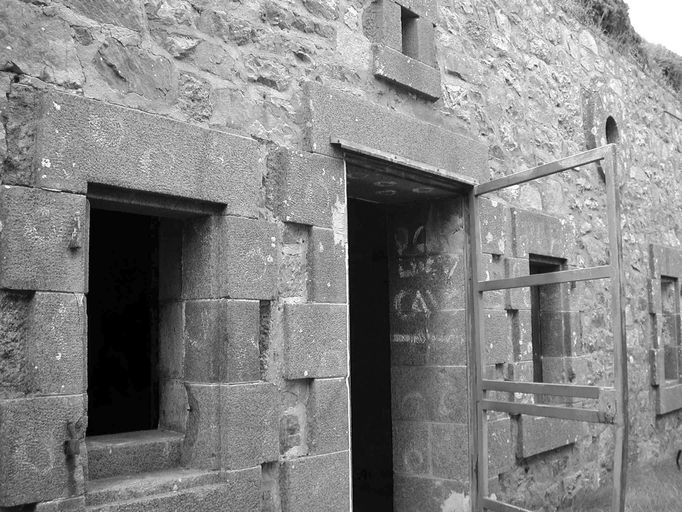

Les canons sont placés sous casemate en béton armé en 1944. Chacune des quatre casemates est accompagnée d’un abri à personnel de type 622. Un bunker - abri de type 621, situé en arrière du poste de direction de tir allemand et de l’abri en maçonnerie de l’ancienne batterie de mortier, sert aux repas de la garnison. Enfin, un bunker de type 638 fait fonction de poste de secours. Une soute à munitions est également mentionnée sur le plan originel de la batterie.

Trois générations de postes de direction de tir sont encore visibles : le poste de commandement et de télémétrie nord à ciel ouvert en maçonnerie de moellons (fin du 19e siècle), le poste directeur de tir couvert en béton léger (25 cm d’épaisseur pour la dalle de couverture) datant de l’entre-deux-guerres et enfin un bunker - poste de direction de tir de type M162a de la Seconde Guerre mondiale, à deux niveaux protégé par une épaisseur de 2 m de béton armé. Les bunkers et autres installations (casernements, cantine, cuisine, laverie, citerne bétonnée et bassin) sont reliés par des tranchées à ciel ouvert ou couvertes. Si au moins 4 canons antichars de 7,5 cm (modèle 1897) mobiles concourent à la défense du côté de la terre, ainsi que des mitrailleuses lourdes et deux mortiers, la défense antiaérienne n’est pas en reste puisque la batterie de Kerbonn comporte trois pièces de 7,5 cm et plusieurs pièces de 2 cm de calibre. L’ensemble fortifié est en outre ceinturé de barbelés et champs de mines et contrôle le chemin menant à la pointe de Pen Hir et au sémaphore.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1891, porte la date

- 1943, porte la date

- 1890, daté par travaux historiques, daté par source

- 1891, daté par travaux historiques, daté par source

- 1925, daté par travaux historiques, daté par source

- 1938, daté par travaux historiques, daté par source

- 1939, daté par travaux historiques, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Organisation Todt (1938 - 1945)ingénieur militaire attribution par travaux historiquesOrganisation TodtCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L’Organisation Todt (souvent abrégée en "OT") était un groupe de génie civil et militaire de l'Allemagne nazie. Elle portait le nom de Fritz Todt (1891-1942), son fondateur et dirigeant, ingénieur de travaux publics nommé en 1940 ministre du Reich pour l'Armement et les Munitions. A sa mort le 8 février 1942, ce dernier est remplacé par l'architecte Albert Speer (1905-1981), haut responsable politique et proche d’Adolf Hitler. L'organisation Todt a notamment assuré la construction du réseau des autoroutes du Reich (Reichsautobahnen), de bases aériennes, portuaires, de sous-marins, d’infrastructures pour armes spéciales ou logistiques et de fortifications (Westwall, Atantikwall, Südwall).

-

Auteur :

Propriété de la commune de Camaret, le site de Kerbonn se compose d’une batterie de mortier en maçonnerie de moellon et couverture de terre et de plus d’une vingtaine de construction en béton armé. A l’exception des quatre casemates implantées en élévation, les autres bunkers sont enterrés dans le sol. Les grandes casemates ont été construites hors plan type (sonderkonstruktion) sur les cuves françaises pour canon de 164,7 mm tirant vers le large. Ces casemates intègrent chacune également, côté terre, un canon de 7,5 cm pour la défense antichar. L’une des casemates a été détruite en 1944. La casemate sud abrite le Musée du mémorial de la bataille de l’Atlantique.

Huit bunkers permanents (Ständig Ausbau, abrégé en St), c’est-à-dire dotés de murs périphériques et de dalles de couverture de 2 mètres d’épaisseur (Baustärke B) sont recensés sur le site : un bunker - abri de type 621 (10 soldats), quatre bunkers - abris de type 622 (4 x 20 soldats), un bunker - abri sanitaire de type 638 (6 soldats et 20 blessés), un bunker - magasin de munitions de type 607 et un poste de direction de tir de type M162a (6 soldats).

A cela, s’ajoutent des constructions de campagne, en béton, renforcées (Verstärkt feldmässiger Ausbau, abrégé en VF) ou non dont des cuves pour canon antiaérien et des emplacements de mortier et de mitrailleuse.

Des vestiges de baraquement subsistent.

Des cratères parsèment le site.

Le site de Kerbonn est traversé par le sentier de grande randonnée n° 34.

-

Murs

- granite moellon

- béton béton armé

- parpaing de béton

-

Toitspierre en couverture, terre en couverture, béton en couverture

-

Couvrements

- voûte en berceau plein-cintre

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre

-

État de conservationbon état, remanié, vestiges, inégal suivant les parties

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- chronogramme

-

Précision représentations

1891 ; 1943.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié, batterie, blockhaus, édifice logistique

-

Sites de protectionsite classé, zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Association 1846

- (c) Association 1846

- (c) Bundesarchiv

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ivry-sur-Seine)

- (c) Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ivry-sur-Seine)

- (c) Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ivry-sur-Seine)

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Documents d'archives

-

Bundesarchiv, Koblenz, Deutschland

Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv.

-

Service Historique de la Défense de Brest

Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest).

-

Collection de photographies réunies par Alain Chazette (Librairie Histoire et Fortifications).

Attention : certaines de ces photographies ne sont pas sourcées.

Bibliographie

-

TRUTTMANN, Philippe. Chapitre "Architecture militaire". In La presqu´île de Crozon, Histoire, Art, Nature, Louis Calvez (dir.), Paris : Nouvelle Librairie de France, 1975.

p. 345-362 -

CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain, PAICH, Bernard. Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944. Bayeux : édition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

-

ROLF, Rudi. Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique. Middelburg, PRAK publishing, 2008, 432 p.

-

FLEURIDAS, Patrick. HERBOTS, Karel. PEETERS, Dirk. Constructions normalisées. 600-699. 700-704. Regelbauten. S. l., 2008, 183 p., 2-914827-27-X.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

p. 260-271 -

LANVOC, Nicolas, PERSON, Jean-Luc. La presqu'île de Crozon dans la tempête de l'histoire. Édition : Histoire et traditions de la presqu’île de Crozon, 2020, 175 p. ISBN : 979-10-699-5177-8.

Périodiques

-

JADÉ, Patrick. "La batterie de mortiers de Kerbonn - 1890-1914". Avel Gornog, n° 12, 2012.

Documents figurés

-

Archives départementales du Finistère : 4Fi 850 : photographies p. 191 (FRAD029_4FI_00850_191) et p. 192 (FRAD029_4FI_00850_192)

Album de photographies consacré à la Bretagne, 1914-1935.

https://recherche.archives.finistere.fr/viewer/series/medias/collections/FI/0004FI/4FI0850?s=FRAD029_4FI_00850_001.jpg&e=FRAD029_4FI_00850_194.jpg&img=FRAD029_4FI_00850_004.jpg

-

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense : 3268966_4_1.jpg

Photographie de l'un des canons de la batterie de Kerbonn par Jean Manzon à l'occasion de la visite à Brest de journalistes américains en 1940, Images Défense.

https://imagesdefense.gouv.fr/fr/journalistes-americains-en-visite-sur-des-ourages-de-defense-cotiere-sur-le-littoral-brestois.html

-

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense : 3268969_4_1.jpg

Photographie de l'un des canons de la batterie de Kerbonn par Jean Manzon à l'occasion de la visite à Brest de journalistes américains en 1940, Images Défense.

https://imagesdefense.gouv.fr/fr/journalistes-americains-en-visite-sur-des-ourages-de-defense-cotiere-sur-le-littoral-brestois-2.html

-

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense : 3268960_6_1.jpg

Photographie de l'un des canons de la batterie de Kerbonn par Jean Manzon à l'occasion de la visite à Brest de journalistes américains en 1940 : chargement du canon, Images Défense.

https://imagesdefense.gouv.fr/fr/chargement-d-un-canon-de-defense-cotiere-dans-la-region-de-brest.html

Documents multimédia

-

RELIKTE. Remains of european fortifications 1935-1945. Atlantikwall (cartographie).

https://www.relikte.info/atlantikwall.html

Lien web

- Musée mémorial - Bataille de l'Atlantique (site officiel)

- Sur la Route des fortifications (site officiel touristique de la Presqu'île de Crozon - Aulne maritime)

- Photographie de l'un des canons de 164,7 mm de la batterie de Kerbonn par Jean Manzon à l'occasion de la visite à Brest de journalistes américains en 1940, Images Défense

- Photographie de l'un des canons de 164,7 mm de la batterie de Kerbonn par Jean Manzon à l'occasion de la visite à Brest de journalistes américains en 1940, Images Défense

- Photographie de l'un des canons de 164,7 mm de la batterie de Kerbonn par Jean Manzon à l'occasion de la visite à Brest de journalistes américains en 1940 : chargement du canon, Images Défense

- Poste de direction de tir type Regelbau M162a de la batterie de Kerbonn par Nicolas Histoire Traditions Crozon sur le réseau social Facebook (octobre 2023)

- Réflexion sur le projecteur lié à la batterie de 164 mm de Kerbonn à Camaret par Fortifications de la presqu'île - Julien Hily sur le réseau social Facebook (octobre 2022)

- "Batteries de mortiers de côte" par l'Association "1846" (Patrick Jadé)

- Réflexion sur le site de Kerbonn à Camaret par Fortifications de la presqu'île - Julien Hily sur le réseau social Facebook (juin 2023)

- Photothèque du patrimoine

- Batterie côtière allemande MKB Kerbonn 4/Marine Artillerie Abteilung 262 sur presqu-ile-de-crozon.com

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Ingénieur en mécanique, membre de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".

Fait partie de

Batterie d'artillerie Camaret (C 342), Pointe du Grand Gouin (Camaret-sur-Mer)

Lieu-dit : Pointe du Gouin

Batterie d'artillerie du Cap de la Chèvre (Cr 11 et Cr 350) puis mémorial de l’Aéronautique Navale, Cap de la Chèvre (Crozon)

Lieu-dit : Cap de la Chèvre

Batterie des Rospects puis batterie Holtzendorff (Re 305), Les Rospects (Plougonvelin)

Lieu-dit : Les Rospects, Prédic

Batterie du Petit Gouin : batteries d'artillerie de côte et corps de garde crénelé, bunkers - casemates de type 671 et abris, Pointe du Grand Gouin (Camaret-sur-Mer)

Lieu-dit : Petit Gouin

Batteries d'artillerie du Toulinguet, Pointe du Toulinguet (Camaret-sur-Mer)

Lieu-dit : Pointe du Toulinguet

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.