Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Saint-Renan

-

Hydrographies

Anse des Blancs Sablons

-

Commune

Le Conquet

-

Lieu-dit

Les Blancs Sablons

-

Adresse

Sud

-

Cadastre

OH

322

-

Dénominationsredoute

En 1977, l'ensemble formé par la presqu'île de Kermorvan, les Blancs Sablons, la ria du Conquet et l'étang de Kerjean ainsi que le domaine public maritime correspondant comprenant de nombreuses fortifications de toutes époques est classé au titre de la loi du 2 mai 1930.

La redoute de Blancs Sablons appartient au Conservatoire du littoral.

Un projet de restauration et de valorisation de la redoute et de ses abords est piloté par la commune du Conquet en 2023-2024. Ce projet de réhabilitation a été sélectionné par le Loto du patrimoine et a obtenu le soutien de la Région Bretagne.

Ce dossier d’Inventaire du patrimoine a été mis à jour en 2024 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires.

La redoute des Blancs Sablons est aménagée à la fin du 17e siècle comme fortification de campagne, c’est-à-dire principalement en terre, puis reconstruite en pierre au 18e siècle (en 1758, pendant la Guerre de Sept ans comme stipulé dans l’atlas de 1846 ?). Au milieu du 19e siècle, elle est à nouveau modernisée. Sa défense est assurée par des troupes d'infanterie dotées de fusil et d'artillerie de campagne.

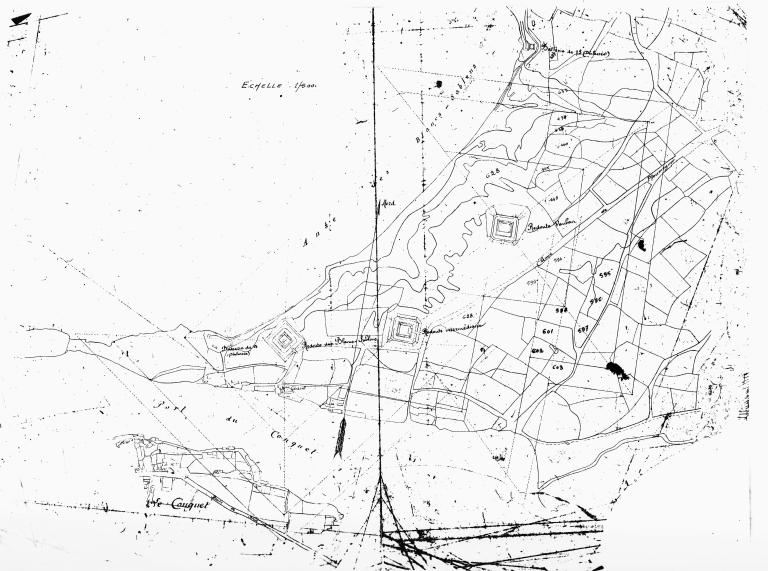

Son nom évolue au fil du temps : redoute de la poudrière (1771-1785, en raison de la proximité de cette dernière), redoute des Blancs Sablons (1820) ou redoute de l’ancienne batterie de Treize (1841 ; 1858). Sur le cadastre parcellaire de 1840 (parcelle n° 633, lavée de bleu car appartenant à l’Etat), la redoute est dite "redoute neuve" par comparaison avec la "vieille redoute » (la redoute intermédiaire" située à 360 mètres à l’est-nord-est. La redoute Vauban (Fort Saint-Louis) n’y figure pas, puisque non encore construite lors de l’établissement du cadastre.

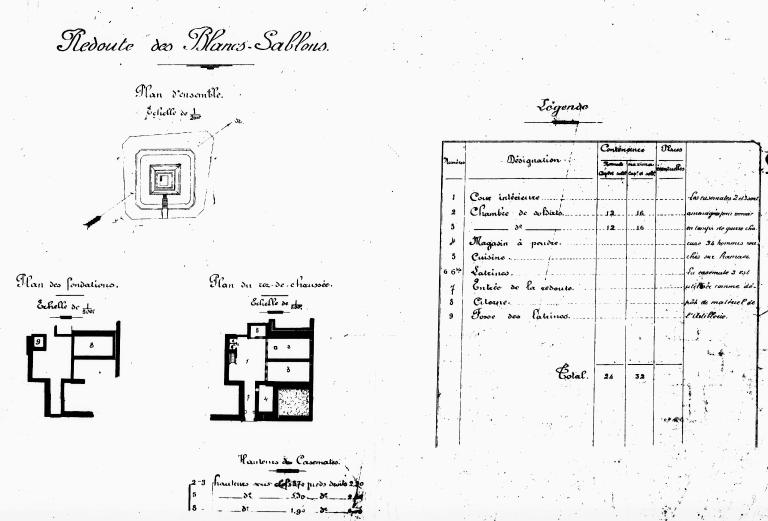

En temps de guerre, ses deux chambrées voûtées pouvaient abriter 32 soldats contre 24 soldats en temps de paix. Une note précise qu’elles pouvaient être "utilisées comme dépôt de matériel de l’artillerie". L’atlas de 1846 donne une capacité de 38 soldats couchés sur hamacs, un magasin à poudre contenant 6 930 kg de poudre et une citerne de 40 mètres cubes.

A titre de comparaison, la redoute intermédiaire est renseignée pour une capacité de 28 soldats et la redoute Vauban pour 4 officiers et 52 soldats.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, la redoute des Blancs Sablons est utilisée comme casernement : intacte en septembre 1944, elle cconserve notamment ses dispositions extérieures : fossé sec et glacis

Dans la seconde moitié du 20e siècle, la redoute abrite les sanitaires du camping De Wailly. Entre 1966 et 1970, la moitié sud de la redoute est vidée de sa terre de remplissage (comme la redoute Vauban au nord) ; le fossé sec est remblayé ; les baies défensives de l’élévation nord-est sont agrandies en fenêtre ; des mains courantes sont posées sur la plate-forme d’artillerie.

En 1977, l'ensemble formé par la presqu'île de Kermorvan, les Blancs Sablons, la ria du Conquet et l'étang de Kerjean ainsi que le domaine public maritime correspondant est classé au titre de la loi du 2 mai 1930.

La redoute appartient au Conservatoire du littoral. Elle connaît cependant une longue phase de désaffectation.

Un projet de valorisation de la redoute et de ses abords est piloté par la commune du Conquet à partir de 2021.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle, 18e siècle

- Secondaire : 2e quart 19e siècle, milieu 19e siècle, 2e moitié 20e siècle

Implantée au sud des Blancs Sablons, immédiatement dans les dunes et à 23 mètres au-dessus du niveau de la mer, la redoute est à l’origine entourée par un fossé sec avec contrescarpe, lui-même entourée d’un glacis (terrain à découvert et en pente douce facilitant la défense rapprochée).

De plan carré de 35 mètres de côté environ, la redoute est majoritairement constituée de terre destinée à absorber les projectiles en cas de bombardement naval. Les murs d’escarpe servant de mur de soutènement à la terre sont élevés en maçonnerie de moellon et en pierre de taille de granite. La moitié sud de la redoute - entre le mur d’escape et le mur de la cour intérieure - est vidée de sa terre de remplissage. Des contreforts - disposés en oblique dans les angles - soutiennent les murs d’escarpe. Entourages des ouvertures (portes et fenêtres), chaines d’angles et tablettes sont en pierre de taille de granite. La porte d’entrée est en arc plein cintre ; côté cour intérieure, les ouvertures (portes et fenêtres) sont à linteau droit.

La partie la plus récente de la redoute se distingue dans l’élévation nord-est par ses matériaux, sa mise en œuvre et son mur extérieur vertical qui contrastent avec les murs d’escarpe à fruit des parties anciennes. Cette partie en légère saillie, qui abrite les chambrées voûtées des soldats, est dotée de baies (ensuite agrandies vers le bas) et de créneaux de fusillade (situés au ras du sol compte-tenu du remblaiement du fossé sec).

Aménagée dans l’escarpe sud-est (la gorge), l’entrée de la redoute est vraisemblablement dotée d’un pont-levis à contrepoids [disparu].

Les pièces sont principalement aménagées dans la moitié nord de la redoute.

Le sous-sol abrite une citerne et la fosse des latrines tandis que le rez-de-chaussée regroupe au sud-est et au nord de la cour intérieure, le passage d’entrée, un magasin à poudre, deux chambrées de soldats, une cuisine et deux latrines (la première pour les soldats, la seconde pour les officiers). Les différentes pièces sont voûtées en berceau et recouvertes de terre.

La redoute était dotée d’une plate-forme d’artillerie et d’un parapet dont il ne subsiste pas de vestiges. L’escalier qui dessert la plate-forme depuis la cour intérieure permettait de monter les pièces d’artillerie de campagne via la double rampe latérale qui le double.

-

Murs

- granite moellon

-

Toitspierre en couverture, terre en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier de distribution extérieur : escalier droit en maçonnerie

-

État de conservationdésaffecté, remanié, mauvais état

-

Mesures

- l : 35 m (environ)

- la : 35 m (environ)

-

Précision dimensions

La parcelle cadastrale OH n° 322 comprenant le glacis, le fossé sec (remblayé) et la redoute représente une superficie de 8 537 m2.

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public, édifice appartenant au Conservatoire du littoral.

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesredoute

-

Sites de protectionsite classé

-

Protections

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense de Brest

Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest).

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

Périodiques

-

OLIER, François. "Le Conquet, garnison du bout du monde, La vie militaire au Conquet au 18e siècle", Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, tome CXV, 1986, p. 287-314.

Documents multimédia

-

Association "1846". "Les réduits "type 1846" : mais qu'est-ce, au juste ?". 1er novembre 2015.

https://association-1846.over-blog.com/2015/11/les-reduits-type-1846-mais-qu-est-ce-au-juste.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés". 2023.

https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Plaidoyer pour la fortification en terre". 28 janvier 2018.

https://association-1846.over-blog.com/2018/01/plaidoyer-pour-la-fortification-en-terre.html

Lien web

- Plan particulier du Conquet et des environs par l'ingénieur militaire Denis de la Voye, fin du 17e siècle

- Plan des projets de fortification pour la défense de l'anse des Blancs Sablons, 1689. En jaune (c'est à dire à l'état de projet), on distingue des retranchements, batteries de canon et redoutes ainsi qu'un pont permettant de rejoindre le bourg du Conquet

- Carte particulière d'une partie de la côte de l'Ouest de la Bretagne qui est la plus près de la ville de Brest par l'ingénieur Amédée-François Frézier, 30 août 1754

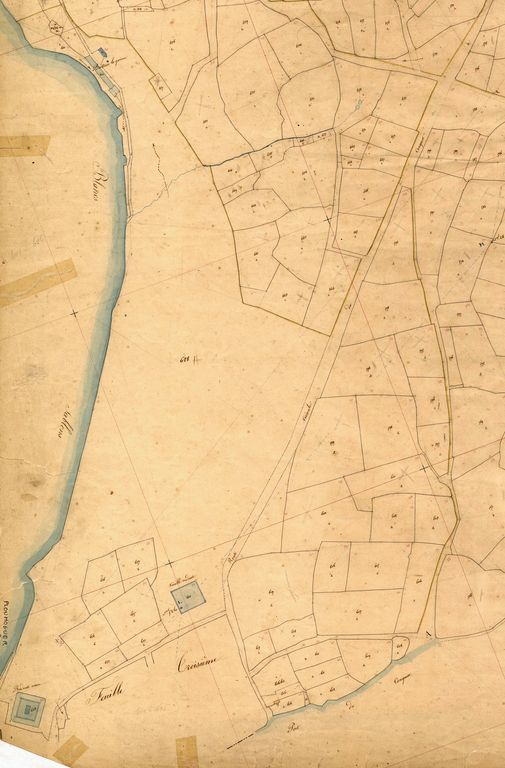

- Cadastre parcellaire de Ploumoguer : section H2 de Tréfeust, 1840 (collection : Archives départementales du Finistère)

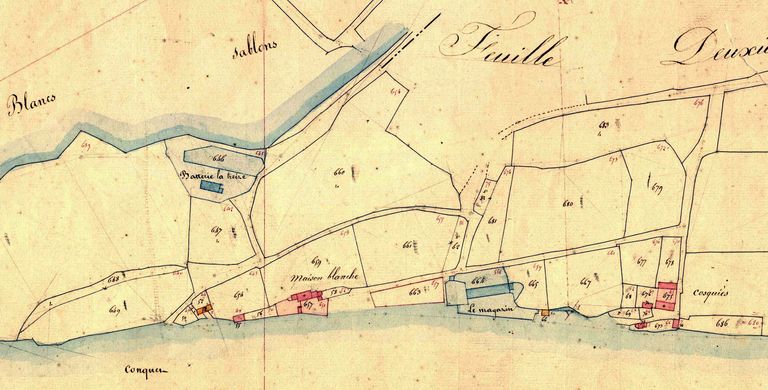

- Atlas des bâtiments militaires des places de France. Morlaix, Quélern, Le Conquet. Le Conquet, légende générale, feuille a, 1846 (collection : Archives départementales du Finistère)

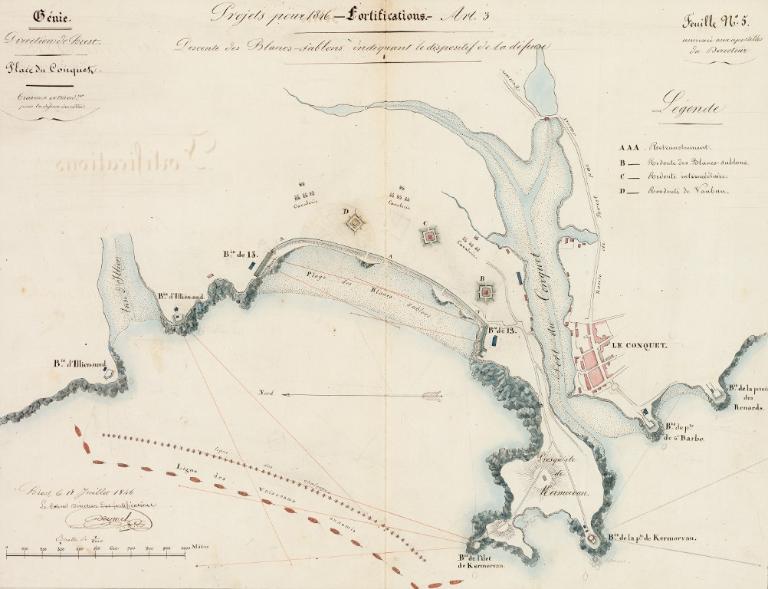

- Plan général de l'arrondissement du Conquet, feuille b, 1846 (collection : Archives départementales du Finistère)

- La redoute des Blancs Sablons au Conquet sur le site de la Fondation du patrimoine (Projet départemental Loto du patrimoine 2023)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Magasin général puis maison, La Maison Blanche (Le Conquet)

Lieu-dit : La Maison Blanche

Adresse : 8 Impasse des Galets

Redoute Vauban dite Fort Saint-Louis, Les Blancs Sablons (Le Conquet)

Lieu-dit : Les Blancs Sablons

Adresse :

Redoute intermédiaire, Les Blancs Sablons (Le Conquet)

Lieu-dit : Les Blancs Sablons

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.