Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Saint-Renan

-

Hydrographies

Anse des Blancs Sablons

-

Commune

Le Conquet

-

Lieu-dit

Les Blancs Sablons

-

Dénominationsensemble fortifié, batterie, redoute, blockhaus, édifice logistique

Large de près de deux kilomètres et particulièrement bien abritée des vents de sud et sud-ouest, l’anse des Blancs Sablons au Conquet constitue un mouillage idéal pour une flotte de guerre et un point de débarquement pour des troupes ennemies. A peine trente kilomètres séparent en effet les Blancs Sablons de la ville-arsenal de Brest.

La plage et les dunes des Blancs Sablons au Conquet conservent de nombreuses fortifications de toutes époques : bunkers de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi deux batteries d’artillerie de côte (batterie de Quinze au nord et batterie de Treize au sud), trois redoutes (redoute des Blancs Sablons, redoute intermédiaire et redoute Vauban dite fort Saint-Louis) et un corps de garde crénelé. Certains ouvrages sont ensablés ou envahis par la végétation.

La Guerre de Hollande (1672-1678) : aménagements des premières batteries de canon

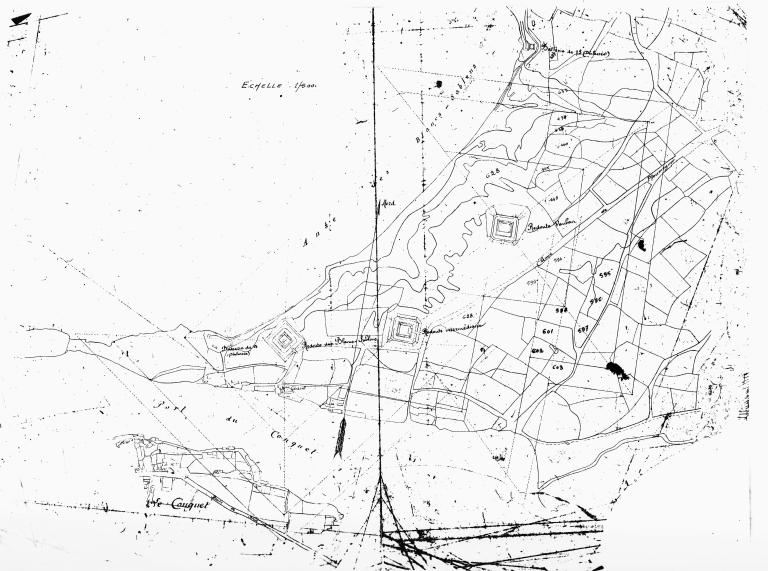

Selon le plan du Conquet de l’ingénieur-cartographe Denis de Lavoye (La Voye), daté des environs de 1680, quelques batteries de canons sont déjà aménagées pour la protection de l’anse des Blancs Sablons en cas de débarquement naval lors de la Guerre de Hollande (1672-1678).

La Guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) : mise en place de la défense

Il faut attendre la Guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) et l’année 1689, pour qu’un important ensemble de fortifications de campagne composé de palissades, retranchements, batteries de canon et redoutes soit mis en œuvre pour la défense de l’anse des Blancs Sablons par l’ingénieur Paul-Louis Mollart sous la direction de Sébastien Le Prestre de Vauban.

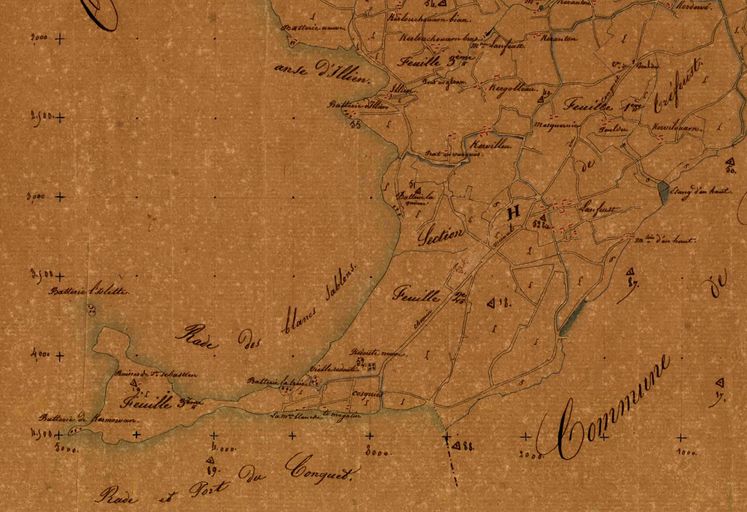

De 1713 à 1815 : un dispositif défensif linéaire quasi inchangé

Après trente et une années de paix navale consécutives au traité d’Utrecht en 1713, la guerre reprend sur les côtes bretonnes en 1744. Cependant, à la tactique des raids côtiers ou de la bombarderie des ports, se sont substituées des opérations combinées, préfigurées par l’attaque contre Camaret en 1694 : les opérations navales doivent permettre un débarquement terrestre de grande envergure. Un débarquement de troupes ennemies dans l'anse des Blancs Sablons pourrait ainsi se solder par une attaque de la la ville-arsenal de Brest. Lors des crises diplomatiques de la fin du 17e siècle et du 18e siècle, des camps militaires périodiques - pour six mois, au printemps et en été - sont régulièrement installés aux Blancs Sablons. Troupes régulières et milices garde-côtes s’y entraînent : apprentissage de l’ordre militaire, exercices, revues, maniement des pièces d’artillerie et du fusil.

Les guerres se succèdent contre l’Angleterre : Guerre de Succession d’Autriche (1741-1748), Guerre de Sept Ans (1756-1763), Guerre d’Indépendance américaine (1776-1783), Guerre de la Révolution et de l’Empire (1792-1815), mais la défense reste la même : retranchements, batteries de côte et redoutes.

En 1754, seules les redoutes des Blancs Sablons (au sud-ouest) et "intermédiaire" (elle est nommée ainsi en 1846) apparaissent sur le plan de l’ingénieur Amédée-François Frézier, directeur des Fortifications de Bretagne. Outre les batteries nord (batterie de Quinze) et sud-ouest (batterie de Treize), la grève des Blancs Sablons est protégée par deux autres batteries dites du Milieu. En 1757-1758, ces batteries sont dotées de vingt-sept pièces d’artillerie de 8 à 24 livres de balle. L’Îlet de Kermorvan, dont la situation géographique est on ne peut plus avantageuse pour défendre l’anse des Blancs Sablons, compte six pièces d’artillerie de 12 à 36 livres de balle et un mortier. Enfin, l’entrée dans la ria du Conquet est protégée par les batteries de la pointe de Kermorvan et de la pointe Sainte-Barbe, chacune dotée de cinq pièces d’artillerie. Entre ces batteries, partout où des troupes ennemies peuvent mettre pied à terre, sont aménagés des retranchements. En période de paix, les batteries de côte sont désarmées mais gardiennées.

Le 19e siècle : modernisation des fortifications et constructions ex-nihilo

En 1820, des batteries de côtes sont positionnées dans l’anse de Porsmoguer (au nord et au sud), sur la pointe de Brenterc’h (au nord et au sud), à Illien (au nord et au sud), aux Blancs Sablons (au nord, la batterie de Quinze et au sud, la batterie de Treize), sur l’Îlet de Kermorvan et à l’extrémité de la pointe de Kermorvan et sur la pointe Sainte-Barbe.

En 1840, sous le règne de Louis-Philippe (1830-1848), la question de la défense des côtes revient à l’ordre du jour suite au regain de tension avec l’Angleterre. La "Commission mixte d’armement des côtes, de la Corse et des îles", composée d’officiers d’artillerie, du génie et de la marine, est mise en place en février 1841. Elle intervient dans des domaines variés : conception, réalisation et construction d’ouvrages, artillerie, projectiles, approvisionnement et personnel. Ces propositions visant à réorganiser la défense du littoral s’appuient en priorité sur la réduction des points à défendre : un grand nombre de batteries côtières héritées du 18e siècle est proposé au déclassement comme les batteries de Porsmoguer sud, Brenterch et Ilien sud. La défense est concentrée sur les points névralgiques, notamment ceux qui sont propices à un débarquement ennemi comme l’anse des Blancs Sablons. Si des travaux commencent dès le milieu des années 1840, le programme proposé par la commission de 1841, passé par des commissions locales, des comités et une commission de "révision", n’est définitivement validé qu’en 1847.

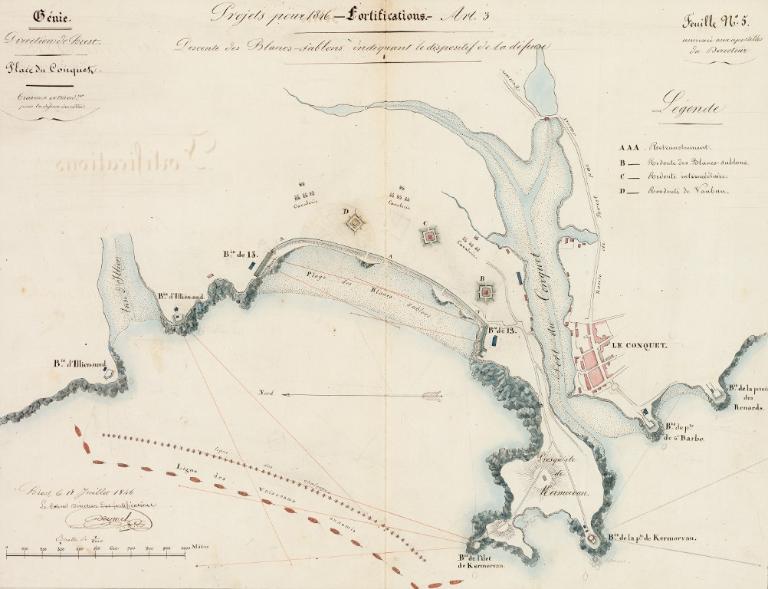

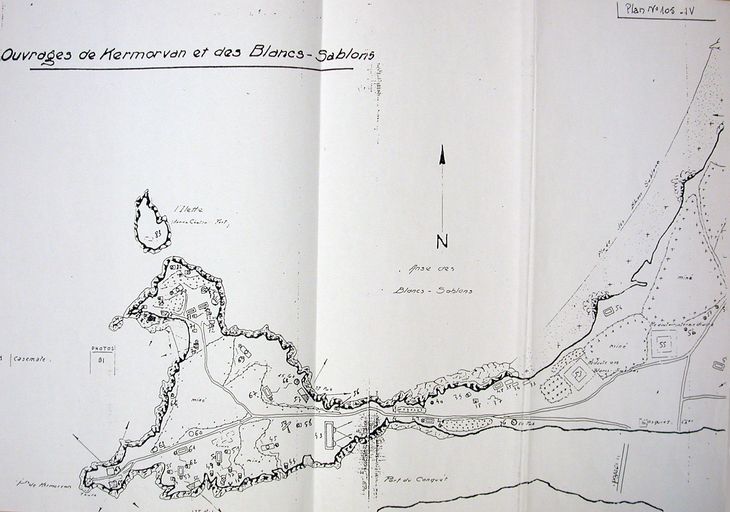

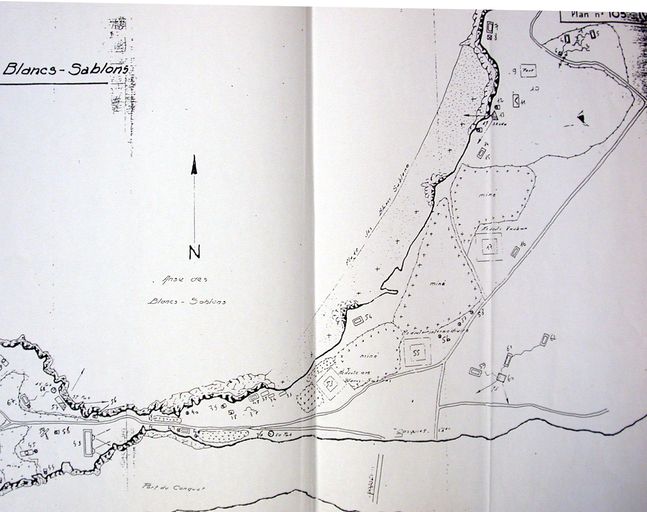

1846 : le dispositif défensif de l’anse des Blancs Sablons

Le dispositif défensif de l’anse des Blancs Sablons s’étend de la pointe d’Illien nord à Ploumoguer, à la l’Îlette de Kermorvan au Conquet. Il combine l’action des batteries de côte, des retranchements, des redoutes et de troupes mobiles (infanterie et cavalerie).

La commission de 1841 recommande de n’avoir qu’un seul ouvrage de "forte consistance" aux Blancs Sablons plutôt que trois redoutes. La redoute des Blancs Sablons et la redoute intermédiaire sont cependant modernisées dans la décennie 1840. Située la plus au nord, la redoute Vauban datée par millésime de 1850 est construite ex-nihilo. Contrairement à son nom, elle n’a pas été construite par Vauban mais pourrait avoir été implantée à l’emplacement de l’une des fortifications de campagne de la fin du 17e siècle. Elle est surnommée fort Saint-Louis après l’installation dans ses murs de la colonie homonyme dans les années 1960.

De 1846 à 1852, trois réduits de batterie d’artillerie de côte sont élevés ex-nihilo :

- l’Îlette de Kermorvan : corps de garde n° 2 modifié pour 30 soldats modèle n° 1, daté 1847. La batterie de l’Îlette est armée par trois canons de 30 livres et trois obusiers de 22 cm. Ses canons croisent leur feu avec ceux d’Illien situé à 2000 mètres au nord.

- Les Blancs Sablons nord : corps de garde n° 3 pour 20 soldats, daté 1849 qui fonctionne avec la batterie de Quinze, elle-même dotée d’un logement pour son gardien. La batterie de Quinze est armée par trois canons de 30 livres et trois obusiers de 22 cm.

- Illien nord : corps de garde n° 2 modifié pour 30 soldats, daté de 1851. La batterie d’Iliien est armée par trois canons de 30 livres et trois obusiers de 22 cm. Ses canons croisent leur feu avec ceux de la batterie de l’Îlette situé à 2000 mètres au sud.

Au sud, la batterie de Treize est armée par deux canons de 30 livres et deux obusiers de 22 cm. Sa caserne peut accueillir 15 soldats et 400 kg de poudre mais sert également de magasin d’artillerie. Implanté face à la ria du Conquet, le Magasin général abrite en 1846 les logements du gardien de la batterie de Treize et du "casernier".

Au nord du dispositif des Blancs Sablons, l’anse de Porsmoguer à Plouarzel est défendue par une batterie d’artillerie de côte et un corps de garde crénelé atypique pour 20 soldats, daté de 1852 (il est doté d’un étage mais dépourvu de terrasse). En 1858, cette batterie est armée de deux canons de 30 livres et deux obusiers de 22 cm.

Au sud du dispositif des Blancs Sablons, les approches et le port du Conquet sont défendus par :

- pointe de Kermorvan : une batterie d’artillerie de côte armée de deux canons de 30 livres et un obusier de 22 cm et un corps de garde n° 3 pour 20 soldats, daté 1846. Un mur d’escarpe à branches tombantes barre la pointe. La batterie haute communique avec la batterie basse par une galerie passant sous le massif du parapet.

- une batterie d’artillerie de côte armée de trois canons de 30 livres et trois obusiers de 22 cm et un corps de garde n° 2 modifié pour 30 soldats, daté 1854, situé pointe Saint-Mathieu.

1889 : le désarmement de la majorité des batteries d’artillerie de côte

Dans le programme de la commission de défense des côtes de 1870, seule la batterie d’artillerie de l’Îlette est conservée pour la défense de l’anse des Blancs Sablons. Le programme arrêté par la commission de défense des côtes en 1876 prévoit encore la constitution de positions d’artillerie de côte au nord de la plage des Blancs Sablons. Lors de la révision du programme en 1888, la commission d’étude pour la défense du littoral supprime tous les projets de batteries de la côte nord et en 1889, ces batteries sont définitivement déclassées. Les trois redoutes des Blancs Sablons sont conservées pour servir à l’infanterie et à l’artillerie de campagne. En 1898, il est encore prévu d’installer aux Blancs Sablons trois batteries d’artillerie composées de quatre canons de 80 mm.

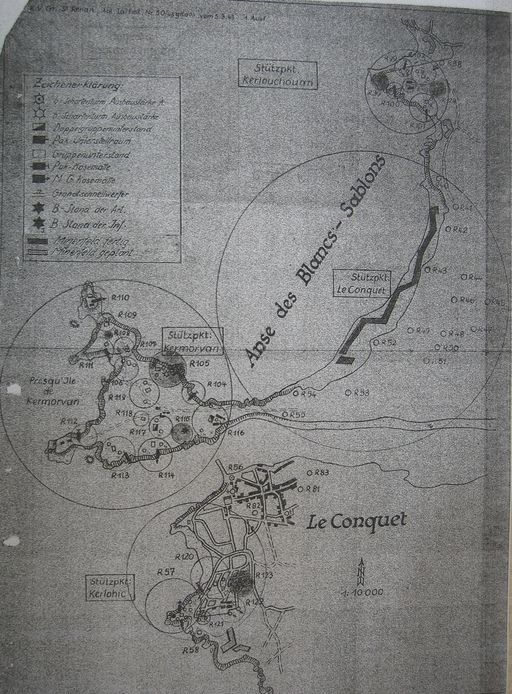

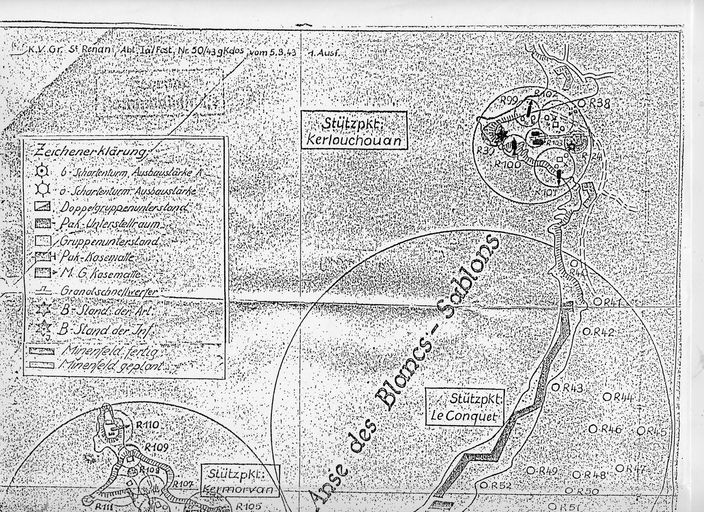

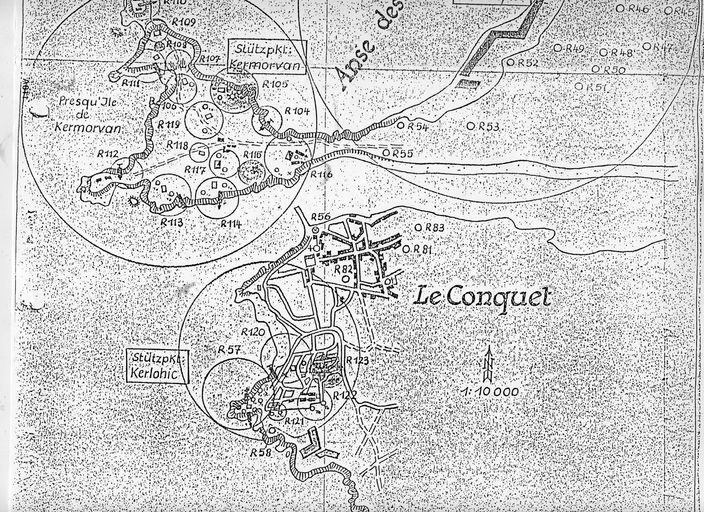

La Seconde Guerre mondiale : une défense dispersée

Ce "point d’appui lourd" baptisé Stützpunkt Le Conquet est composé d’obstacles et d’obstructions de plage, de champs de mines et de plusieurs dizaines de bunkers qui abritent des soldats armés de canon ou de mitrailleuse. En cas de débarquement, l’objectif est de détruire sur la plage les navires blindés transportant des troupes, des chars et des armes lourdes.

Tous les bunkers sont enterrés de façon à ce qu’ils ne puissent pas être atteints par des armes à tir tendu : ils sont jugés suffisamment protégés quand leur dalle de couverture ne dépasse que d’un mètre le terrain environnant naturel. De même, leurs entrées sont toujours situées à l’opposé du front dirigé vers l’ennemi. La dispersion des bunkers sur le terrain est la règle mais les servants des pièces d’artillerie sont logés à proximité immédiate dans des bunker - abris.

Les bunkers sont regroupés dans des points d’appuis ou "nids de résistance", Widerstandsnester, numérotés du nord au sud "Re 40" à "Re 55". L’acronyme "Re" fait référence à la commune de Saint-Renan, retenue comme nom pour l’un des groupes défensifs côtiers (Küstenverteidigungsgruppe).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

État de conservationdésaffecté, état moyen, vestiges, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, intérêt botanique, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié, batterie, redoute, blockhaus, édifice logistique

-

Sites de protectionsite classé

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives départementales du Finistère

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense de Brest

Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense de Brest).

-

Bundesarchiv, Koblenz, Deutschland

Fonds des Archives fédérales allemandes - Das Bundesarchiv.

Bibliographie

-

BLANCHARD, Anne. Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791. Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

CHAZETTE, Alain, DESTOUCHES, Alain, PAICH, Bernard. Album Mémorial Atlantikwall, Le Mur de l'Atlantique en France 1940-1944. Bayeux : édition Heimdal, 1995, 480 p. ISBN 2-84048088-3.

-

Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Bibliothèque Yves Le Gallo (Brest) : M-06920-00

KERNÉVEZ, Patrick. Les fortifications médiévales du Finistère. Mottes, enceintes et châteaux. Rennes : co-édition Institut Culturel de Bretagne - Skol-Uhel ar Vro - Centre Régional d’Archéologie d’Alet, collection Patrimoine archéologique de Bretagne, 1997, 197 p.

p. 67-69 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

-

ROLF, Rudi. Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique. Middelburg, PRAK publishing, 2008, 432 p.

-

FLEURIDAS, Patrick. HERBOTS, Karel. PEETERS, Dirk. Constructions normalisées. 600-699. 700-704. Regelbauten. S. l., 2008, 183 p., 2-914827-27-X.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

-

CHAZETTE, Alain. MANTEY, Olivier. DESTOUCHES, Alain. TOMINE, Jacques. PAICH, Bernard. Forteresse de Brest. La région de Saint-Renan. Peronnas, éditions Histoire et fortifications, 2014, 96 p.

Périodiques

-

Bibliothèque nationale de France

DELECLUZE (E.). "Défense de l'île du Conquet en 1624-1625". Bulletin de la Société Académique de Brest, 2, IX, 127, 1883-1884.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k207582c

-

TABURET (G.), "Vauban au Conquet", Les cahiers de l´Iroise, 1956, 2, p. 12-17.

-

GURY, Jacques. "Raids anglais sur le Conquet". Les Cahiers de l´Iroise, 1973, p. 252-253.

-

OLIER, François. "Le Conquet, garnison du bout du monde, La vie militaire au Conquet au 18e siècle", Bulletin de la Société Archéologique du Finistère, tome CXV, 1986, p. 287-314.

Documents multimédia

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Tours et corps de garde crénelés du type de 1846 et assimilés". 2023.

https://association-1846.over-blog.com/tours-et-corps-de-garde-creneles-du-type-de-1846-et-assimiles.html

Lien web

- Carte particulière de l'Île et du bourg du Conquet par J. Bachot, 1624

- Carte de l'Île et du port du Conquet par Jean Bechec, 1624-1628

- Carte de l'Île et du port du Conquet par Jean Bechec par Jan Le Bechec, 1628

- Plan particulier du Conquet et des environs par l'ingénieur militaire Denis de la Voye, vers 1680

- Plan des projets de fortification pour la défense de l'anse des Blancs Sablons, 1689. En jaune (c'est à dire à l'état de projet), on distingue des retranchements, batteries de canon et redoutes ainsi qu'un pont permettant de rejoindre le bourg du Conquet

- Carte des batteries d'artillerie de côte, fin 17e siècle - 18e siècle

- Carte particulière d'une partie de la côte de l'Ouest de la Bretagne qui est la plus près de la ville de Brest par l'ingénieur Amédée-François Frézier, 30 août 1754

- Carte de la côte de la pointe Saint-Mathieu à la Pointe de Corsen par François Pasumot et disposition des troupes dans les retranchements des Blancs Sablons, 1757

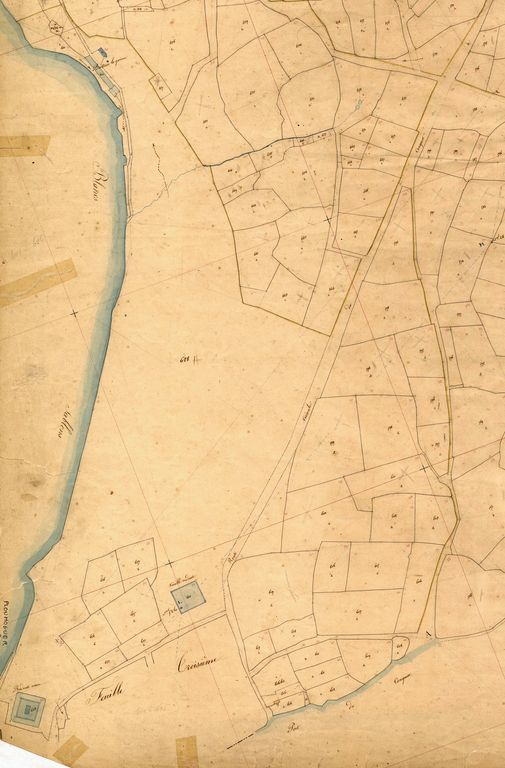

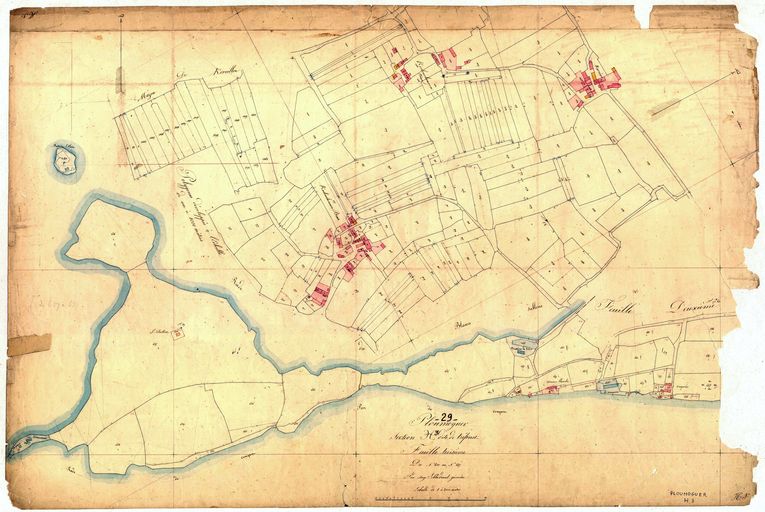

- Cadastre parcellaire de Ploumoguer : section H2 de Tréfeust, 1840 (collection : Archives départementales du Finistère)

- Cadastre parcellaire de Ploumoguer : section H3 de Tréfeust, 1840 (collection : Archives départementales du Finistère)

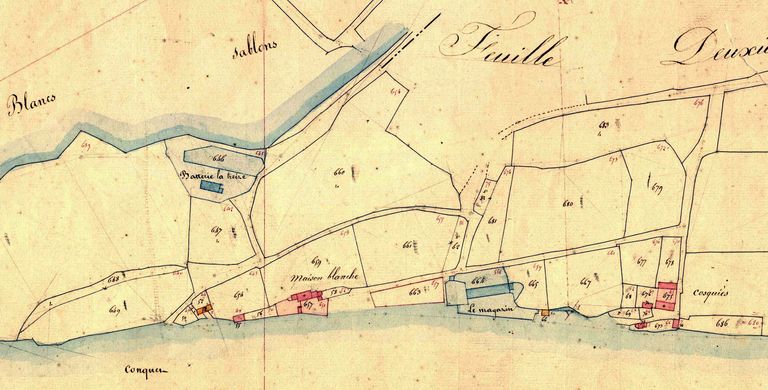

- Atlas des bâtiments militaires des places de France. Morlaix, Quélern, Le Conquet. Le Conquet, légende générale, feuille a, 1846 (collection : Archives départementales du Finistère)

- Plan général de l'arrondissement du Conquet, feuille b, 1846 (collection : Archives départementales du Finistère)

Annexes

-

Mollart (de) (alias de Mollard, du Mollard, du Mollart) d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Vauban, Fortification du goulet de Brest, novembre 1695

-

23 mars 1942 : les instructions générales de combat pour la défense côtière

-

Extraits de "Bunker Archeologie" par Paul Virilio (1932-2018), réédition de 1994

-

[SYNTHÈSE] Le poste d’observation et de tir en béton armé : du Ringstand au Tobruk

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Contient

Fait partie de

Batterie d'artillerie de côte et corps de garde crénelé, Illien nord, entre Brenterc'h et l'anse d'Illien (Ploumoguer)

Lieu-dit : Illien nord, Entre Brenterc'h et l'anse d'Illien

Batterie d'artillerie de côte et corps de garde crénelé, nord de l'Anse de Porsmoguer (Plouarzel)

Lieu-dit : Anse de Porsmoguer

Corps de garde crénelé, Pointe de Kermorvan, Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet)

Lieu-dit : Pointe de Kermorvan, Presqu'île de Kermorvan

Ensemble fortifié (Stützpunkt Kerlohic) (Re 57-58 ; Re 120-123), Pointe du Renard (Le Conquet)

Lieu-dit : Pointe du Renard

Ensemble fortifié (Stützpunkt Kerlouchouan) (Re 38, 39, Re 99-103, Re 124), Pointe d'Illien (Ploumoguer)

Lieu-dit : Pointe d'Illien

Ensemble fortifié (Stützpunkt Kermorvan) (Re 104-119), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet)

Lieu-dit : Presqu'île de Kermorvan

Ensemble fortifié de l'Îlette (Re 110), Presqu'île de Kermorvan (Le Conquet)

Lieu-dit : L'Îlette, Presqu'île de Kermorvan

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.