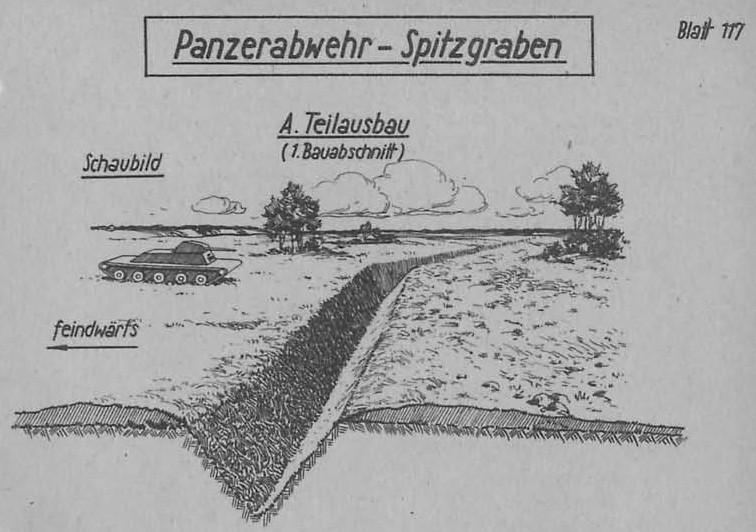

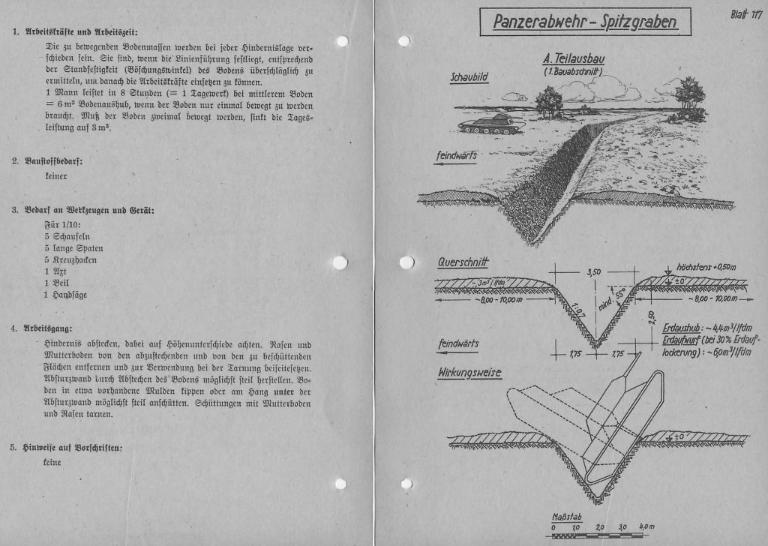

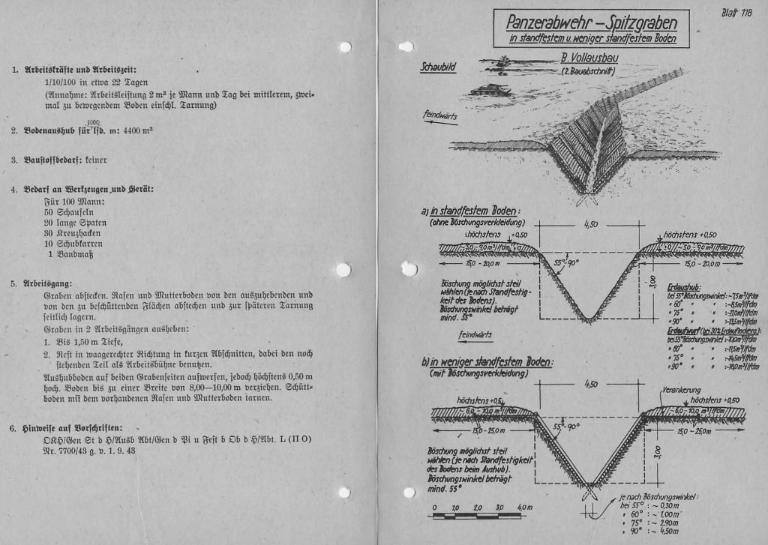

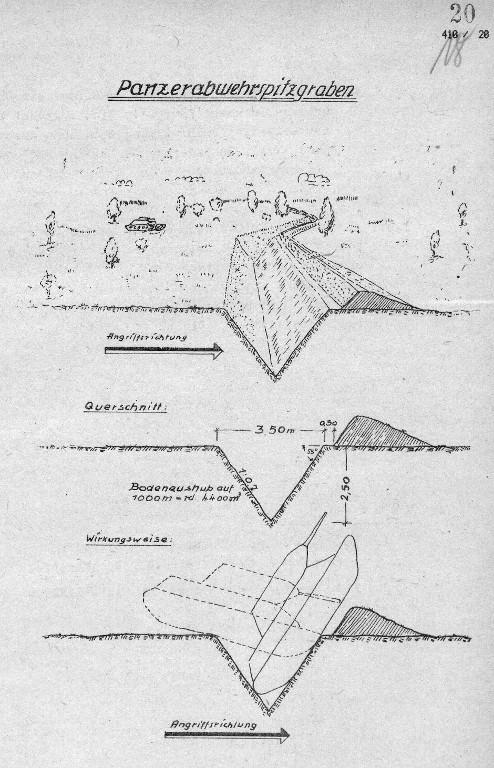

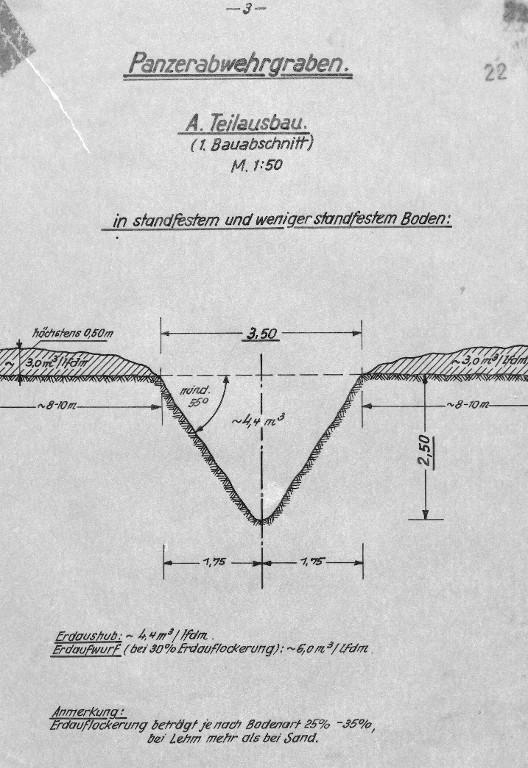

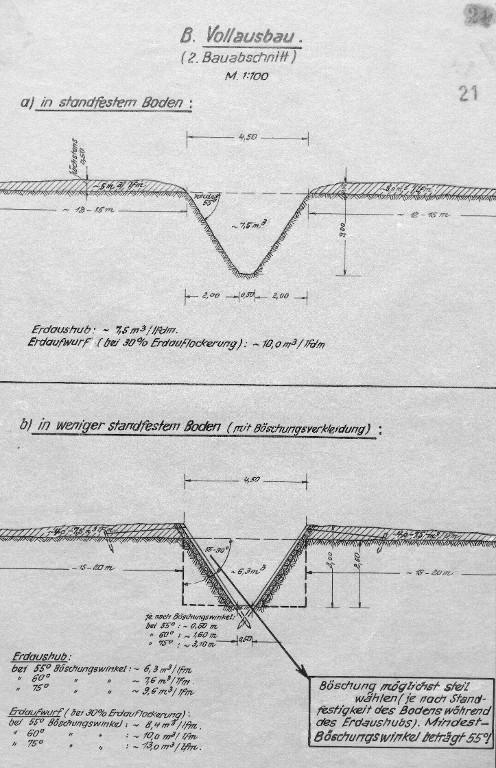

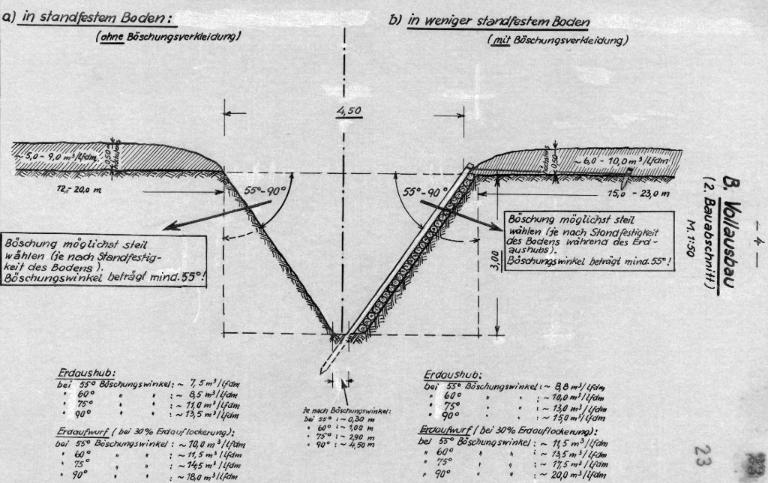

Ce fossé antichar a été aménagé par l'Allemagne nazie entre mars 1943 et juin 1944 (il n’apparaît pas sur les plans allemands de minage de mars 1943). Sa fonction est d’interdire - après un débarquement anglo-saxon réussie sur la plage de Keremma ou la grève de Goulven - à des véhicules motorisés de type char de combat, le franchissement des dunes de Keremma. Grâce à son profil particulier, il fonctionne également comme un piège : si le char atteint bien la paroi opposée de la tranchée, il ne peut ni escalader cette paroi ni reculer. Il constitue également un obstacle pour l’infanterie.

Les portions de ligne droite du fossé pouvaient être prises en enfilade par des canons antichars (à l’air libre et retournés), des mortiers ou des mitrailleuses.

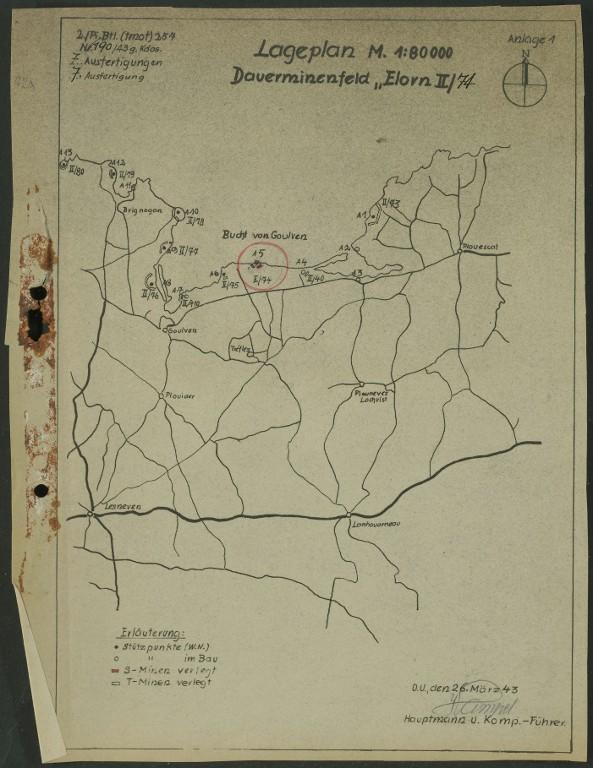

Le fossé antichar était précédé par des champs de mines antipersonnel permanents composé d’engins de type S. Minen, "S" étant l’abréviation de Schrapnellminee, mines antipersonnel à éclats dites aussi mines bondissantes. Par l'étude des archives allemandes de minage, on comptabilise au moins 4 740 mines réparties dans cinq champs de mines numérotés "Elorn II/17" - "Nussbaum" (noyer) et "Elorn II/30" - "Linde" (tilleul), "Eiche" (chêne), "Birke" (bouleau) et "Ahorn" (érable).

Routes d'accès aux ensembles fortifiés et accès à la mer étaient également barrées par des obstacles amovibles (barrières, chevaux de frise, tétraèdres et autres rails de chemin de fer plantés à la vertical).

Afin de compléter la défense, certaines zones situées en arrière des dunes pouvaient être noyées.

Après-guerre, le fossé antichar est partiellement remblayé (il sert de décharge) et végétalisé.

Après l’acquisition des dunes de Keremma par le Conservatoire du Littoral en 1987, plus de 300 t de déchets sont extraits du fossé antichar.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.