Saint Guévroc

La chapelle Saint-Guévroc aurait pour origine un monastère fondé au 6e siècle par Saint Guévroc (Saint Guirec, mort vers 547 ?) originaire de l'île de Bretagne, sur Enez Vraz [bras], la Grande île. Enez Vraz est dotée d’une source miraculeuse sur laquelle a été élevée la chapelle. Selon la tradition, cette source avait le pouvoir d’apaiser les tempêtes lorsqu’on jetait un peu de son eau dans la mer... Plusieurs bâtiments se sont succédé sur le même emplacement. Autour de la chapelle un cimetière médiéval a été mis au jour. A proximité immédiate se trouve une allée couverte témoignant de l’occupation ancienne de l’île [elle est ensablée].

Le toponyme Enez-Vihan, littéralement la petite île, fait référence à la petite île située à 800 m au sud de l’actuelle pointe dite d’Enez-Vihan.

A la fin du Moyen-Age, le fond de la baie de Goulven est envahi par les dunes ; ce phénomène est attribué à une dégradation des conditions climatiques qui remet en mouvement des cordons dunaires lors du petit âge glaciaire. Face à l’avancée des dunes, la chapelle est abandonnée au 17e siècle. La chapelle ne figure d’ailleurs pas sur le cadastre parcellaire de 1836.

Désensablée entre 1869 et 1872, la chapelle Saint-Guévroc est reconstruite et agrandie entre 1895 et 1897 par Henri Michau (neveu de Louis Rousseau et de son épouse Emma Michau). A l’intérieur de la chapelle se trouve une stèle figurant un orant ailé, personnage en prière daté du Haut Moyen Âge, c’est-à-dire du 7e-9e siècles [il s’agit d’une copie, l’original est conservé au Musée de Bretagne à Rennes] et des fonts baptismaux datés de 1545. Sur le placître est implanté sur un petit tertre un calvaire dit pilier porte-croix également daté du Haut Moyen Âge.

Un site naturel fortement anthropisé

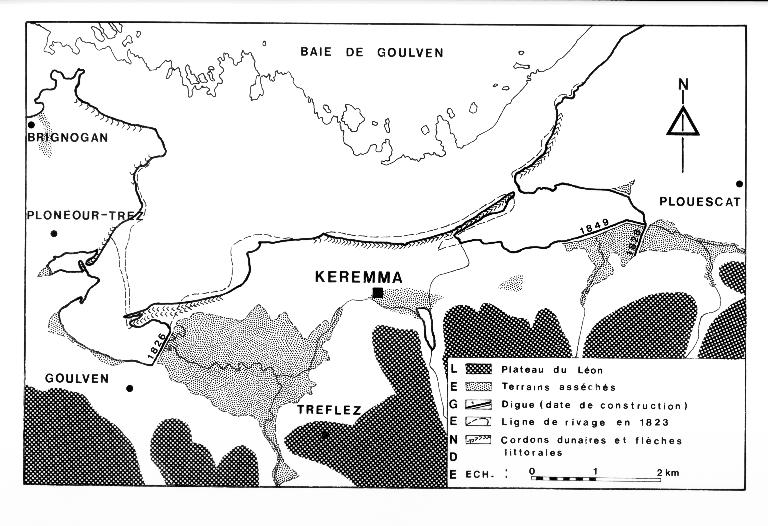

Dès 1788, les terres incultes situées en arrière de l’anse du Kernic (à l’est) et de la grève de Goulven (à l’ouest) intéressent successivement deux particuliers qui souhaitent en prendre possession pour créer de nouvelles terres agricoles en asséchant les marais littoraux (paluds).

C’est finalement Louis Rousseau (1787-1856) qui fait l’acquisition en 1823 de 300 ha de terres incultes entre la Flèche et Roc’h ar Goff [Gô] pour créer des terres agricoles en stabilisant le cordon dunaire et en asséchant les terres. Il baptise son domaine Ker-Emma en breton, la maison d’Emma, en hommage à son épouse Emma Rousseau née Michau. Son objectif est de faire vivre une communauté humaine autour d’un projet de réforme sociale.

A l’ouest des dunes, sur l'estuaire de la Flèche (c’est le nom de ce petit fleuve côtier), se trouve la digue de Lannévez en Tréflez construite à partir de 1824 avec l’aide de Jacques Frimot (1790-1866), ingénieur des Ponts-et-Chaussées (l’ouvrage avec vanne à clapet mesure plus de 500 m en 2024). En 1826, Louis Rousseau créé la "Société rurale de Lannévez" (la nouvelle terre) avec pour projet la construction de cinquante fermes d’une superficie de 8 ha chacune, mais la société est finalement liquidée dix ans plus tard et les terres de Lannévez revendues. Dès lors, Louis Rousseau se consacre au domaine de Keremma où il installe avec la vente de ses excédents annuels une vingtaine de fermes destinées à accueillir des familles sans ressource.

A l’est, au débouché du petit fleuve côtier Kerallé, Paul Testard du Cosquer, négociant, reconstruit en 1829 le pont de Pont Christ qui assure la communication entre Plouescat et Plounévez-Lochrist. Il réalise une digue de 600 m pour protéger le chemin qui file vers le sud-ouest et du même coup, assécher environ 30 ha terres situées en arrière jusqu’à l’Île an Gall. La digue servira ensuite de support à la route départementale n° 110.

Au débouché du Rest, se trouve également la digue Michel en Plounévez-Lochrist, construite à partir de 1849 par Camille Michel, négociant et entrepreneur de travaux publics brestois pour assécher les terres dites de Pont Pouloudou (47 ha), situées en arrière de l’anse de Kernic jusqu’à Pont Christ. Longue de plus de 1200 m, la digue avec vanne à clapet relie le Pont Christ au rocher du Kernic. Elle sert toujours à protéger la route départementale n° 10.

A la mort de Louis Rousseau en 1856, les terres de Keremma sont partagées entre ses cinq enfants mais sa femme reste usufruitière (elle décède en 1882). Le domaine agricole de Keremma devient progressivement le cadre d’une expérience communautaire familiale qui se poursuit encore au 21e siècle avec plus d’une centaine de maisons construites sur huit générations par les descendants de Louis et Emma Rousseau.

Fondée en 1963, l’association de Keremma, dont les terres sont réparties pour l’essentiel, sur les communes de Tréflez et Plounévez-Lochrist se donne pour objectif :

- "de conserver aux terres de Keremma, acquises et/ou conquises sur les éléments, et aménagées à partir de 1823 par Louis Rousseau et son épouse Emma Michau, puis par leurs descendants et ceux de leur neveu Henri Michau, le caractère original qui en fait un site exceptionnel au pays du Léon" ;

- "d’y maintenir chez tous les descendants des fondateurs et de leur neveu Henri Michau, les solides traditions qui n’ont cessé d’assurer la cohésion de la famille et du domaine de Keremma".

Depuis l’achèvement de la digue de Lannévez en 1825, la flèche sableuse de Penn ar C'hleuz a énormément évolué : on parle de progradation quand la terre avance sur la mer par accumulation de sédiments. Des crêtes dunaires convexes sont visibles sur le site. Penn ar C’hleuz signifie en breton le bout du talus ce qui fait référence à l’endroit où se terminait la digue.

Un site fortement militarisé durant la Seconde Guerre mondiale

L’Allemagne nazie occupe le Finistère nord depuis le 20 juin 1940 : des bâtiments publics sont notamment réquisitionnés pour loger officiers et soldats. En juin 1941, afin de mieux contrôler la frontière maritime, l’accès à la côte est interdit aux propriétaires de résidences secondaires et aux vacanciers. Une zone côtière interdite est créée le long du littoral français sur 10 à 20 km à l’intérieur des terres le 21 octobre 1941.

Seuls les habitants des zones côtières, essentiellement les agriculteurs et leur famille, munis d’une attestation officielle de domicile, peuvent demeurer sur place. L’accès aux communes littorales nécessite une autorisation spéciale. Les habitants des communes littorales sont par ailleurs coupés du réseau téléphonique national.

Le Mur de l’Atlantique (Atlantikwall)

La directive n° 40, du 23 mars 1942 du commandant suprême de la Wehrmacht, définit le cadre, la stratégie générale et les instructions de combat pour la défense des côtes européennes (voir les extraits de la directive n° 40 en annexe). Elle marque le lancement officiel du Mur de l’Atlantique (Atlantikwall), fortifications conçues pour empêcher une invasion du continent européen depuis la Grande-Bretagne.

Le Mur de l’Atlantique est réalisé à partir d'août 1942 le long des côtes européennes, de la Norvège aux Pyrénées et dans les îles anglo-normandes (Jersey, Guernesey, Sercq, et Alderney - Aurigny), seuls territoires britanniques sous contrôle de l’Allemagne nazie. À partir de juillet 1943, le Mur du Sud (Südwall) est également élevé sur les côtes méditerranéennes.

L’armée de terre (Heer) de l’armée du IIIe Reich (Wehrmacht) est en charge la défense des côtes, mais d’autres composantes de l’armée sont présentes sur le littoral : l’arme de l’air (Luftwaffe), la Marine et la protection douanière des frontières (Zollgrenzschutz) dotée de postes de surveillance qui donnent leur nom à la douane d’occupation : Gast (Grenzaufsichtsstelle).

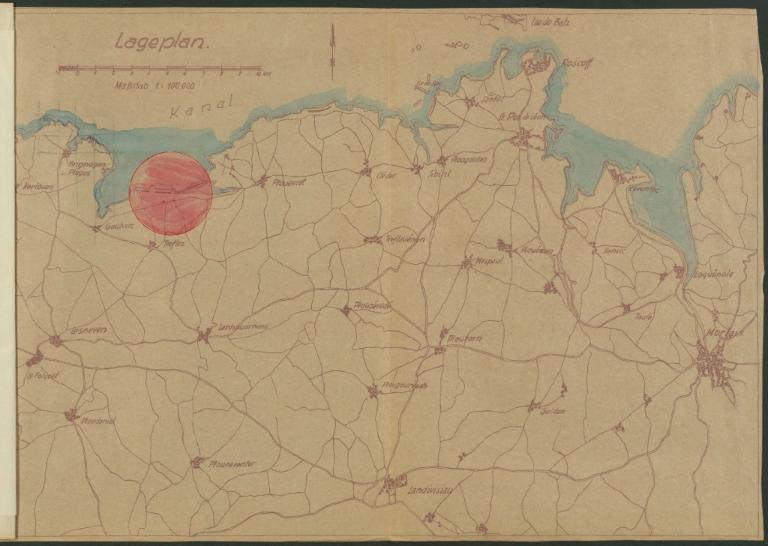

La défense de la baie de Goulven s'articule sur deux niveaux :

- la défense de la côte avec des batteries d’artillerie de moyenne portée ;

- la défense des points de débarquements avec des ensembles fortifiés dotés d’armes à courte portée : canons antichars, mortiers (permettant un tir en cloche), mitrailleuses et fusils.

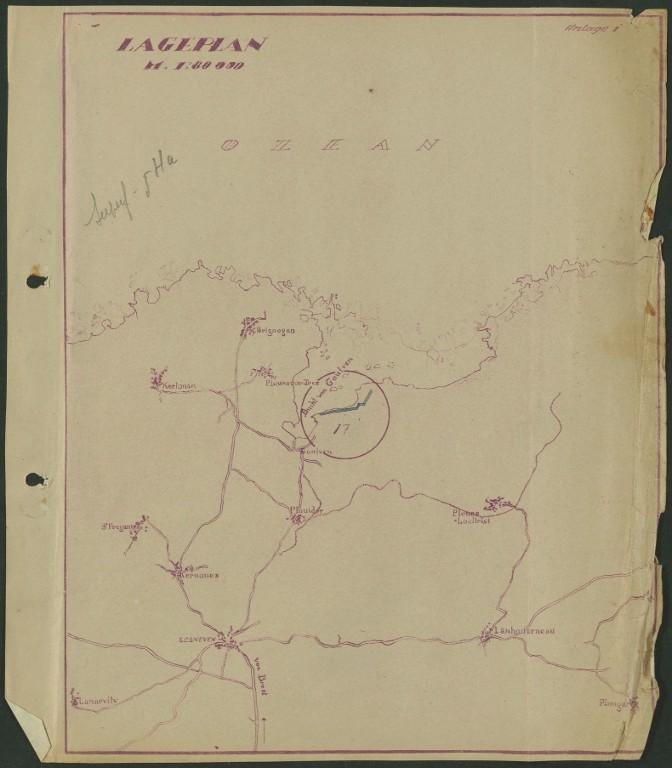

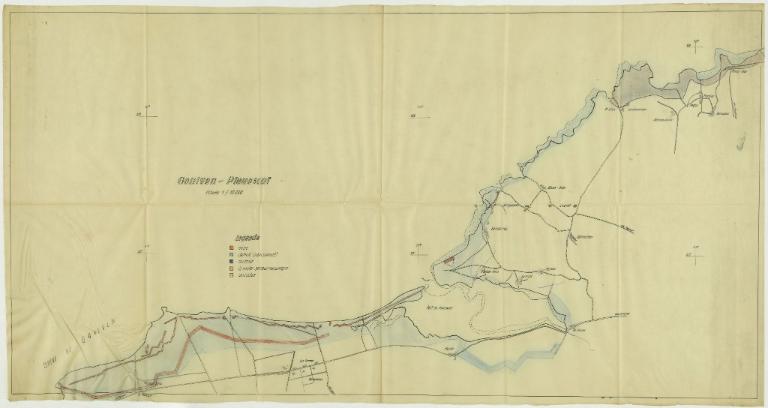

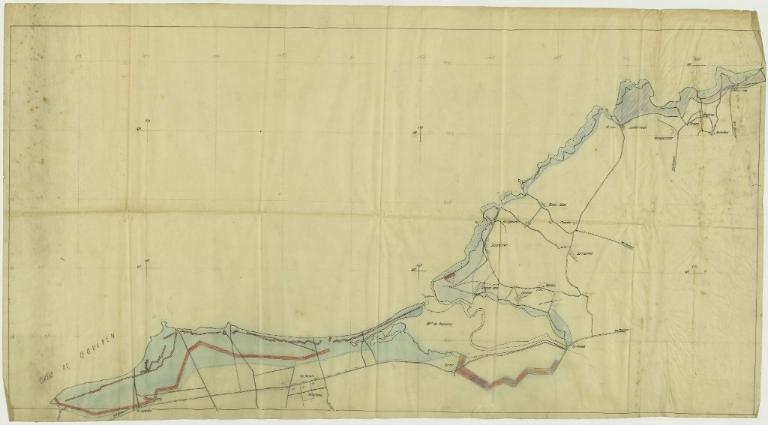

Selon les plans allemands de minage, les ensembles fortifiés "A 1" (Porz Guen à Plouescat), "A 5" (pointe d’Enez-Vihan à Tréflez), "A 6" (pointe située face à la roche Malban à Tréflez) et "A 8" (Kerguélen à Plouénour-Trez) sont achevés au 12 mars 1943, les autres ensembles fortifiés sont encore en construction (im Bau). Une carte datée du 1er juin 1943 figure l’état des constructions des positions du "verrou de Goulven" (Goulvenriegel) avec des positions de campagne - en construction ou achevées - implantée en seconde ligne. Plouider, Tréflez, Plouescat, Goulven, Plounéour-Trez et Brigogan étaient desservis par le chemin de fer ce qui facilite l’approvisionnement des chantiers de construction.

Au 1er juillet 1943, c’est la 343e division d’infanterie allemande - dont le poste de commandement est implanté à Landerneau - qui est en charge de ce secteur.

A partir de la fin de l’année 1943, la probabilité d’un débarquement anglo-saxon est de plus en plus forte d’autant que la baie de Goulven est relativement proche de la ville-arsenal de Brest, bientôt érigée en forteresse (Festung) par l’Allemagne nazie.

Le dimanche 20 février 1944, le Generalfeldmarschall Rommel, en sa qualité d’inspecteur des fortifications à l'ouest et chef du groupe d'armées B chargé de la défense des côtes de la Manche, inspecte les ouvrages défensifs dont ceux de l’anse de Goulven accompagné de son état-major et des généraux Farhmbacher et Rauch. Il visite le "point 64" où le poste de commandement d'une batterie d’artillerie était établi et observe la baie de Goulven : s’agit-il du site de Kerilien - Kermabon à Plouider où est implanté un bunker-poste d’observation d’artillerie ? Il se rend également au "point géodésique 58" : qui pourrait correspondre au site de Kerderné à Plounévez-Lochrist où était implanté une station radar.

Une station radar pour détecter les menaces

Aux lieux-dits Kerderné - Kervingam à Plounévez-Lochrist, à plus de 60 m au-dessus du niveau de la mer, est implantée une station radar. Elle est numérotée "A 500".

Un observatoire d’artillerie et une batterie antiaérienne

Aux lieux-dits Kerilien - Kermabon à Plouider, dominant la baie à plus de 55 m au-dessus du niveau de la mer, se trouve un bunker-observatoire d’artillerie et une batterie d’artillerie antiaérienne. L’observatoire d’artillerie, servant également de poste de commandement avec lignes téléphoniques, est une variante d’un bunker de type 627 en construction de campagne renforcé. Cet ensemble fortifié est numéroté "A 211".

Un observatoire d’artillerie secondaire

Un bunker-observatoire en construction de campagne est également implanté au lieu-dit le Menhir à Plounéour-Trez. Numéroté "A 49", il a été étudié par l’association GERFAUT 29 en 2019.

Trois batteries d’artillerie de côte pour défendre la baie de Goulven et ses approches

Dans les terres, en position dominante mais non visibles de la mer, trois batteries d’artillerie de côte concourent à la défense de la baie de Goulven : près du bourg de Tréflez, la batterie d’artillerie de Rumadiou - La Gare (A 46) ; près du bourg de Plouider, la batterie de La Métairie - Ar Veuleury (A 55) et à l’ouest du bourg de Plounéour-Trez, la batterie de Kerbreslaouen (A 59). Les canons de ces batteries sont abrités sous des bunkers-casemates de type 669 (six exemplaires) ou de type 671 (quatre exemplaires à La Métairie).

A Rumiadiou - La Gare et Kerbreslaouen, les batteries sont chacune armées de quatre canons de campagne de 7,62 cm de calibre de fabrication soviétique d’une portée maximale de 13 km avec une cadence de tir maximale de 12 coups/min. Dotés de roues, ces canons de campagne sont mobiles et pouvaient être éventuellement déplacés.

A Rumiadiou, deux canons disposés à ciel ouverts pouvaient tirer à 360°, tandis que les deux autres – sous bunkers-casemates - peuvent tirer vers le nord-ouest (axe principal à 330°), c’est-à-dire vers le large et les dunes de Keremma dont la grève découvre très loin à marée basse.

A Kerbreslaouen, l’axe de tir des canons sous bunkers-casemates est l’est-nord-est (axe principal à 75 degrés).

A La Métairie - Ar Veuleury, la batterie est armée par quatre canons de campagne de 10,5 cm d'origine française d’une portée maximale de 12 km, mais avec une cadence de tir relativement faible. L’axe de tir est le nord-nord-ouest (axe principal à 350°), c’est-à-dire vers le large devant Brignogan.

Des obstacles de plage

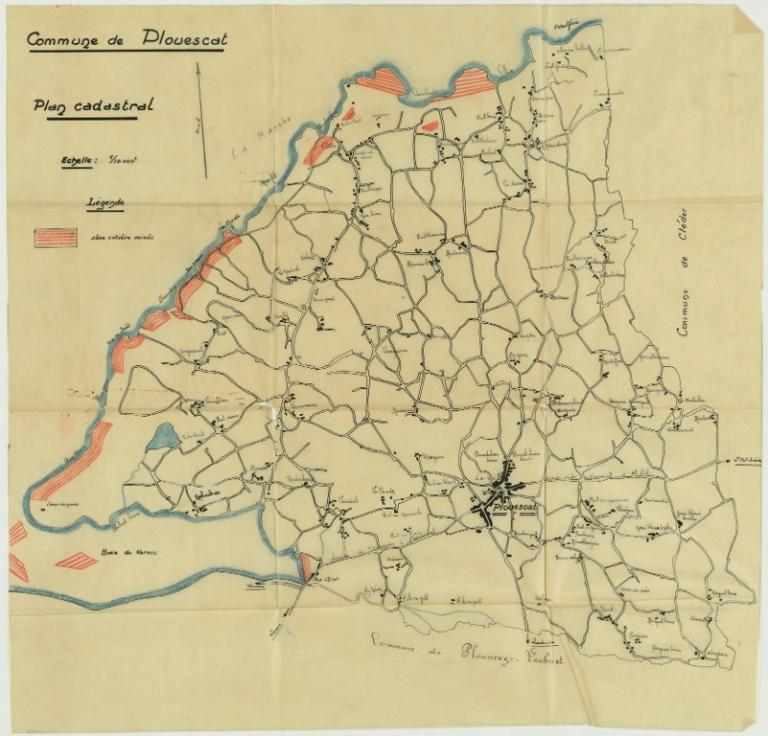

Dans l’anse de Kernic, sur la plage de Keremma et sur la grève de Goulven ont été positionnés des centaines d’obstacles de plages dont des pieux coiffés de mines ou d’obus. Le rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949) évoque la présence d’une ligne continue de portes Maginot barrant l'anse de Goulven.

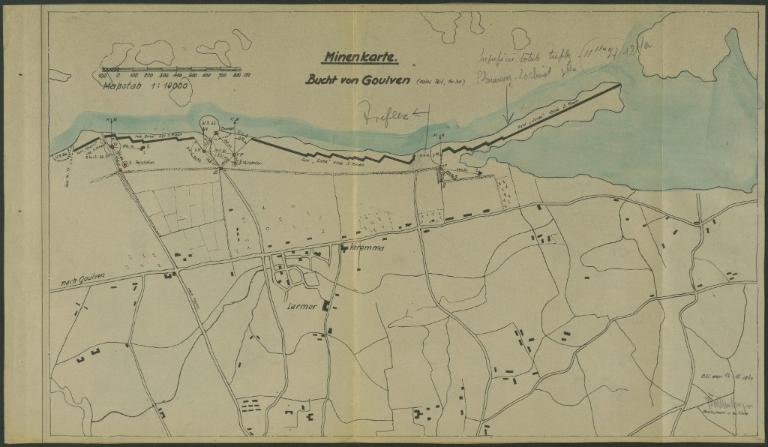

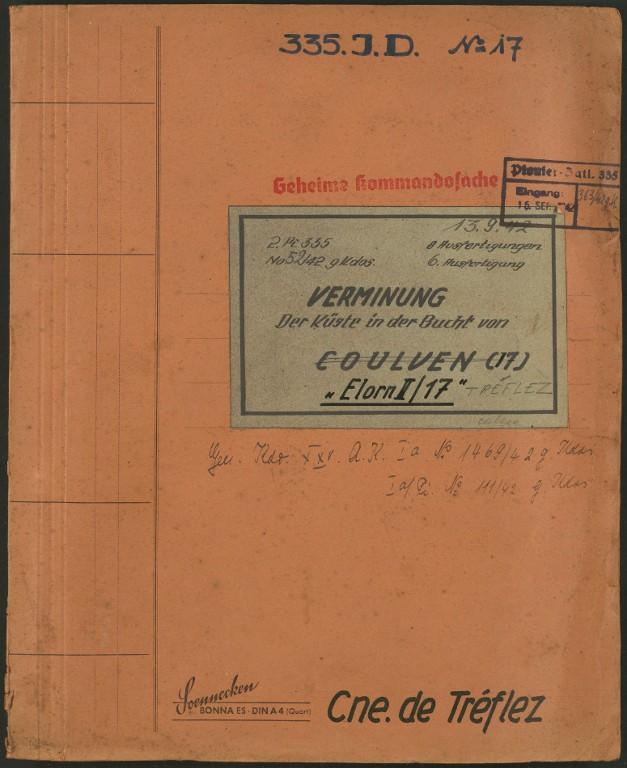

Des champs de mines permanents

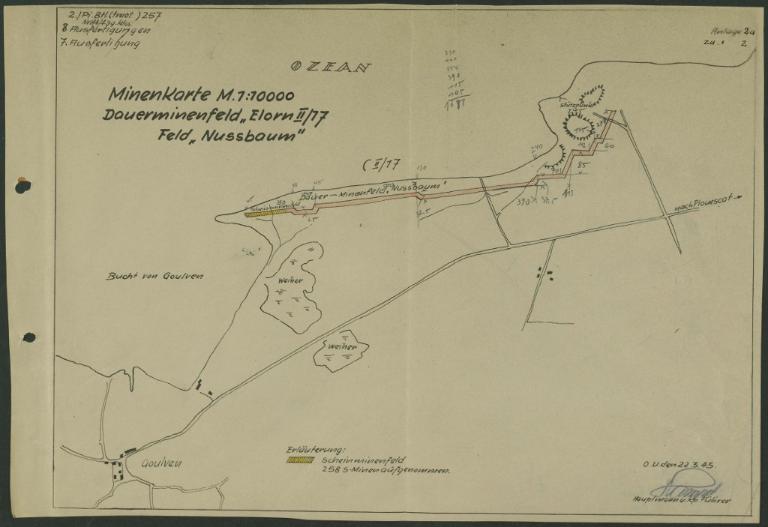

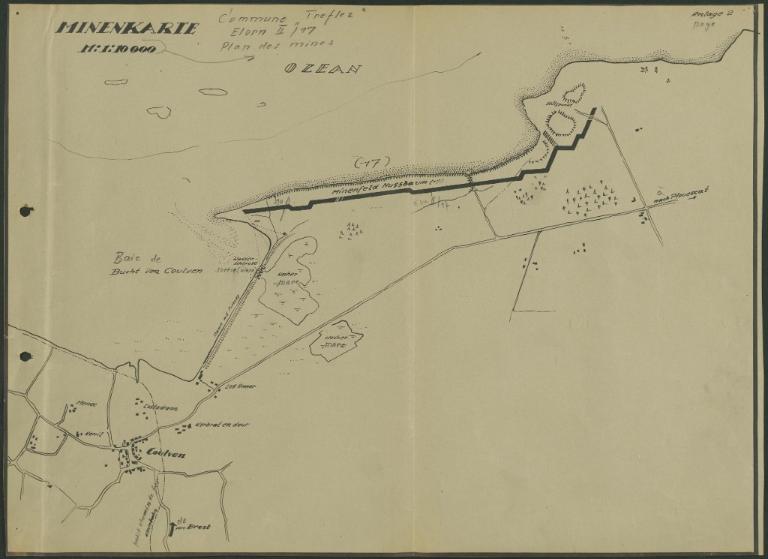

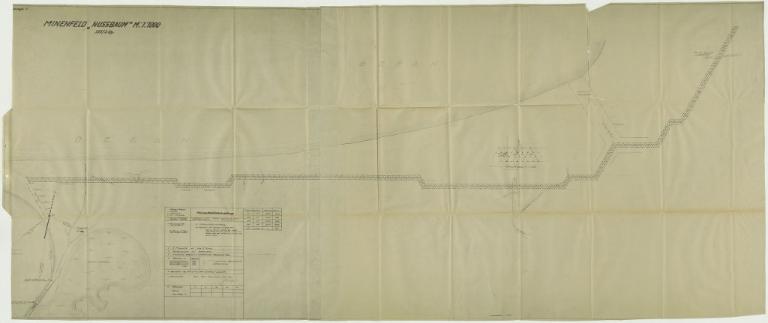

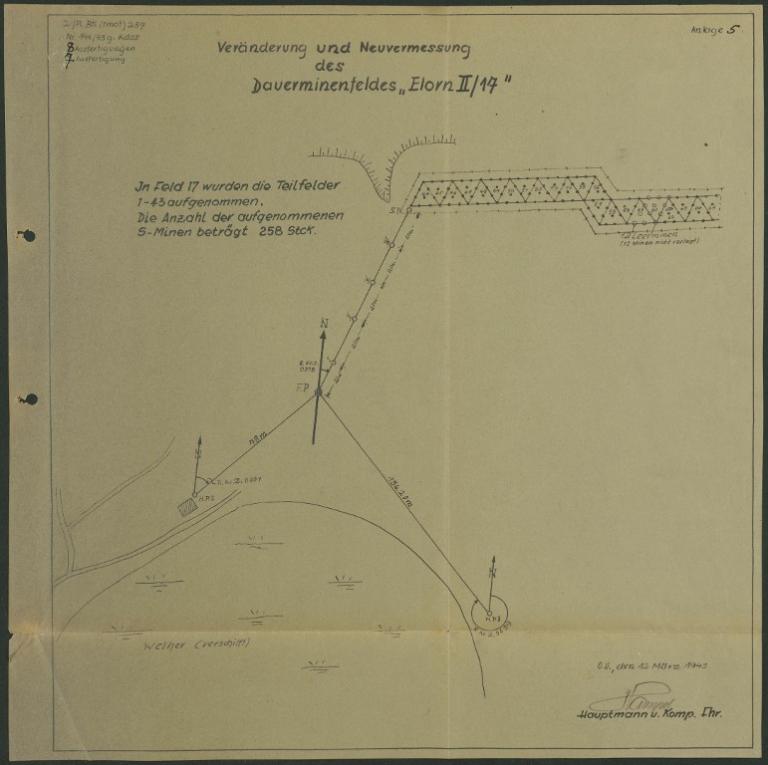

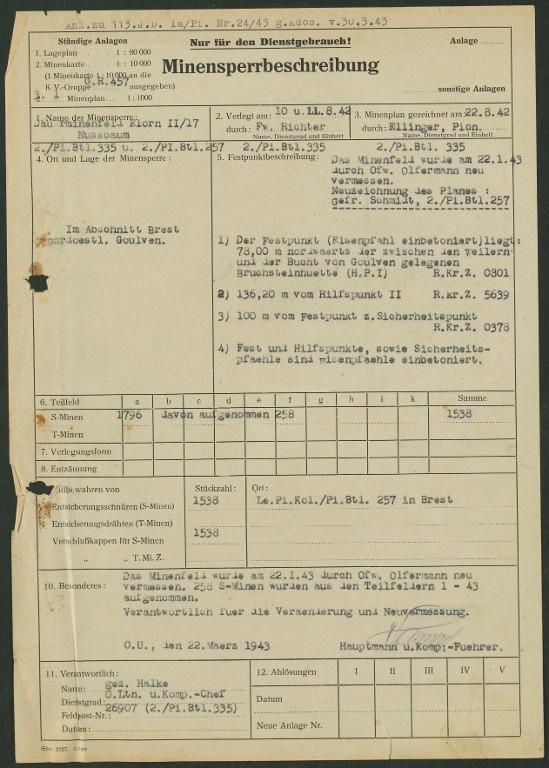

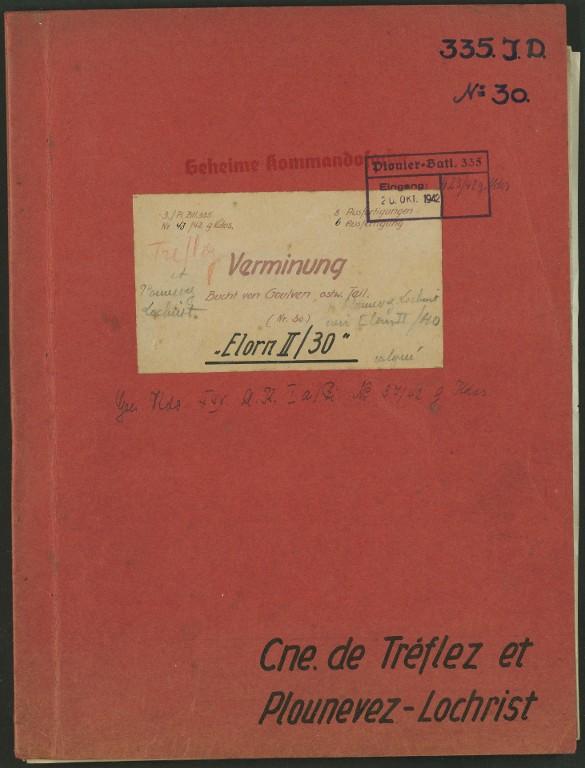

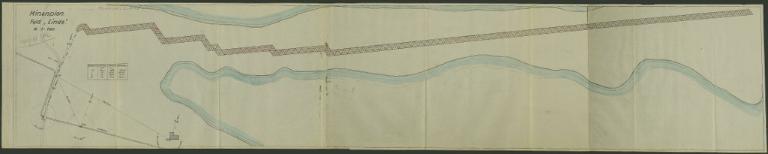

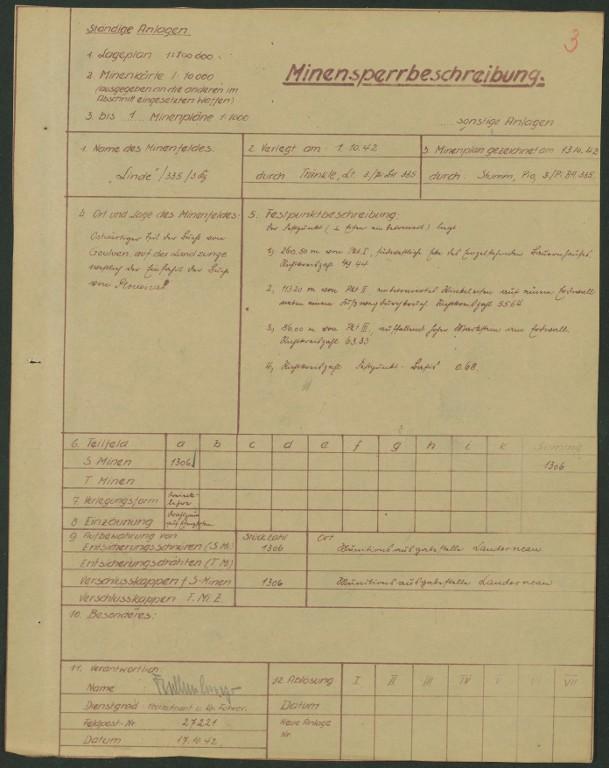

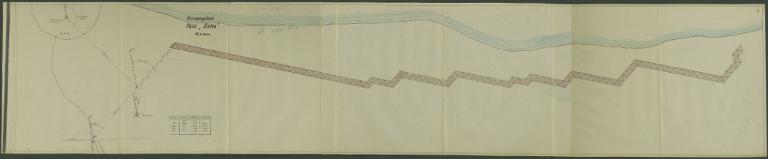

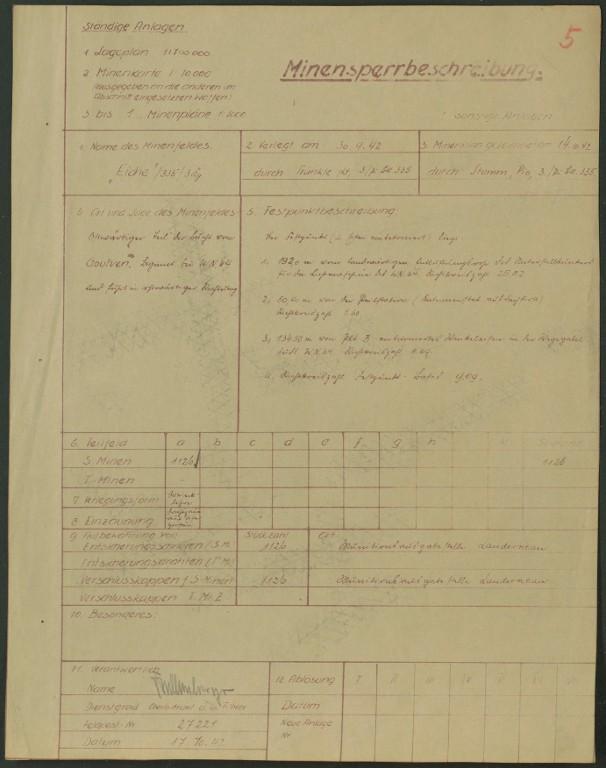

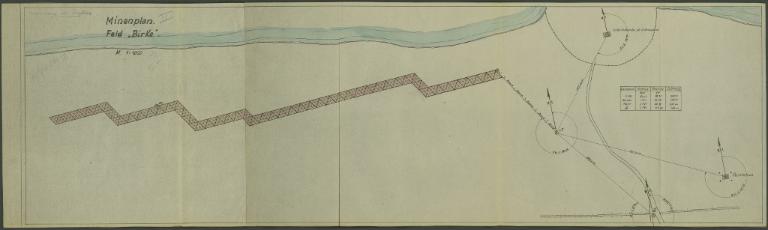

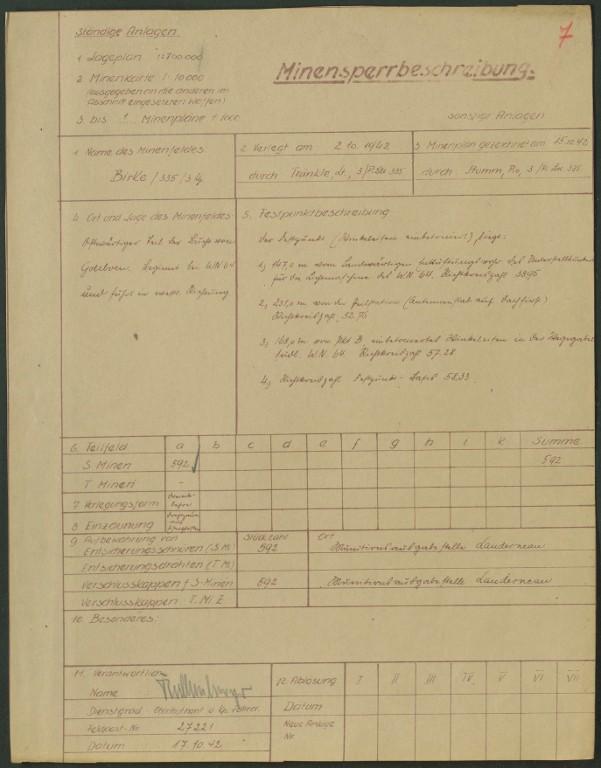

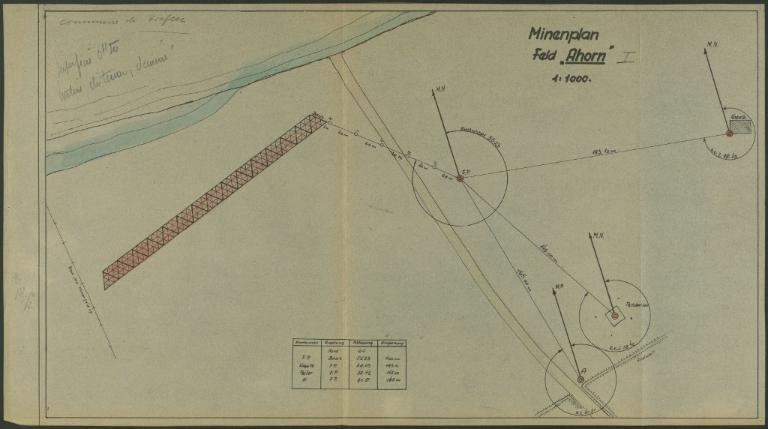

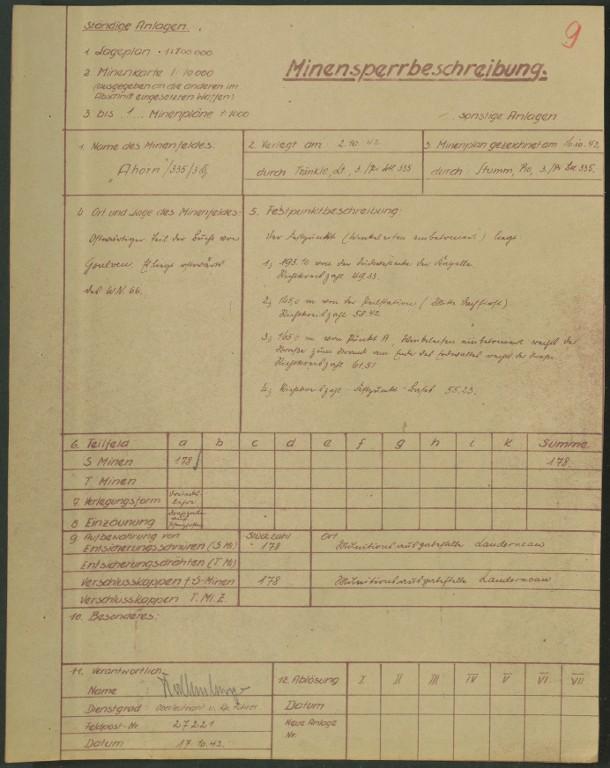

Posés d’octobre 1942 à mars 1943, des champs de mines permanents interdisent la traversée des dunes entre les ensembles fortifiés. Ils sont connus par les archives allemandes de minage conservés par les Archives départementales du Finistère. Les mines sont implantées, entre le trait de côte et le fossé antichar, juste derrière les dunes. On comptabilise ainsi au moins 4 740 mines réparties dans cinq champs de mines numérotés "Elorn II/17" - "Nussbaum" (noyer) et "Elorn II/30" - "Linde" (tilleul), "Eiche" (chêne), "Birke" (bouleau) et "Ahorn" (érable). Il s’agit d’engins de type S. Minen, "S" étant l’abréviation de Schrapnellminee, mines antipersonnel à éclats dites aussi mines bondissantes.

Chaque ensemble fortifié est également protégé par un champ de mines permanents : "Elorn II/73" - "Dattelbaum" (dattier) pour la protection de l’ensemble fortifié "A 1", "Elorn II/74" - "Edelweide" (nom d’une plante à fleur blanche de montagne) pour l’ensemble fortifié "A 5", "Elorn II/75" - "Zwergkiefer" (pin nain) pour l’ensemble fortifié "A 6" et "Elorn II/110" - "Reseda" (réséda) pour l’ensemble fortifié "A 7" (doté de 192 engins de type Holzkasten-Minen, littéralement mines à caisses en bois.

Pour exemple, les abords immédiats de l’ensemble fortifié de la pointe d’Enez-Vihan numéroté "A 5" sont protégés par 182 mines bondissantes répartis en deux sous-champs et entournés d’un grillage de 1,1 m de hauteur.

Des ensembles fortifiés implantés sur le littoral à intervalle régulier

Le secteur littoral s’étendant de Plouescat à l’est à Landéda à l’ouest dépendait du groupe défensif côtier Aber Wrac'h - Lesneven (Küstenverteidigungsgruppe, KVGr), dont le préfixe est "Av" ou "A". Les archives allemandes permettent de dénombrer 1 135 constructions permanentes ou de campagne en juillet 1943.

Plusieurs ensembles fortifiés, numérotés de "A 1" (Porz Guen à Plouescat) à "A 9" (Beg Culéren à Plounéour-Trez) concourent à la défense de la baie de Goulven et notamment de la plage de Keremma et de la grève de Goulven. Dans la digue de Lannévez est implanté un bunker-casemate (formant l’ensemble "A 56") pour canon antichar de 5 cm ou 7,5 cm.

Les ensembles fortifiés sont composé de bunkers de faible épaisseur, catégorisés "constructions de campagne" (feldmässiger Ausbau, abrégé en FA ou Fm) c’est-à-dire de 0,4 m d’épaisseur de béton armé ou au mieux "constructions de campagne renforcées" (verstärkt feldmässiger Ausbau, abrégé en VF) avec 1,5 m d’épaisseur de béton mais quelquefois non ferraillé.

A tire d’exemple, l’ensemble fortifié "A 5", doté d’une garnison de moins de vingt hommes, est équipé d’une citerne à eau potable d’une capacité de 1700 l avec pompe.

En cas de débarquement, l’objectif des garnisons est de détruire les navires blindés transportant des troupes, des chars et des armes lourdes sur la plage.

Un long fossé antichar implanté derrière les dunes

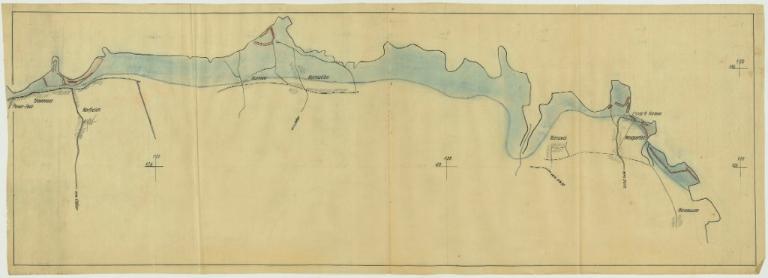

Suivant un tracé en ligne brisée le long du trait de côte à une distance d’environ 150 m, un fossé antichar de plus de 5 km de longueur d’est en ouest barre l’ensemble des dunes de Keremma. Sa fonction est d’interdire - après un débarquement anglo-saxon réussie sur la plage de Keremma ou la grève de Goulven - à des véhicules motorisés de type char de combat, le franchissement des dunes de Keremma. Afin de compléter la défense, certaines zones situées en arrière des dunes pouvaient être noyés.

Des ensembles fortifiés implantés à l’intérieur des terres (récapitulatif)

A 45 : Enez Terc’h à l’Aber Wrac’h ;

A 46 : batterie d’artillerie de côte de Rumadiou à Tréflez ;

A 47 : ?

A 48 : Bréhichen à Plounévez-Lochrist ;

A 49 : ?

A 50 : à l’est de Rohou Braz à Plouescat ;

A 51 : ?

A 52 : Keriogan à Tréflez ?

A 53 : bourg de Tréflez ;

A 54 : L’Arvor - Toul Louarn à Tréflez ;

Av 55 : batterie d’artillerie de côte de La Métairie à Plouider

A 56 : digue de Lannévez à Goulven ;

A 57 : ?

A 58 : bourg de Brigognan ;

A 59 : batterie d’artillerie de côte de Kerbreslaouen à Plounéour-Trez

A 203 : à l’est de Lanzéon, entre le cours d’eau et la route départementale n° 29 (à 46 m au-dessus du niveau de la mer).

A 211 : Kerilien - Kermabon ;

A 500 : station radar de Kerderné – Kervingam ;

A 501 (?) : Brétouaré à Plounévez-Lochrist. La vue aérienne verticale (1950-1965) permet d’observer une grande construction rectangulaire (approximativement 45 m x 16 m) ainsi que d’autres constructions plus petites. Il pourrait s’agir d’une station radar.

La stèle du Kernic à Plounévez-Lochrist

Cette stèle rappelle la mémoire des 20 civils assassinés le 8 août 1944. Après le Débarquement de Normandie le 6 juin 1944, puis la percée d’Avranches le 31 juillet, les troupes américaines aidées par la Résistance avancent vers l’ouest pour libérer la Bretagne. Les soldats de l’Allemagne nazie se replient vers la ville de Brest, mais sur la route ils commettent des massacres.

Brest est libérée le 19 septembre 1944 après plusieurs semaines de violents combats.

Il faut attendre les 10 et 11 mai 1945, après la capitulation de l’Allemagne nazie, pour voir les "poches" de Lorient et de Saint-Nazaire enfin libérées.

Les mines et munitions causent encore la mort de cinq personnes dans les dunes de Keremma.

De l’après-guerre à nos jours

Les bunkers sont rapidement pillés après-guerre tandis que certains sont utilisés comme "fourneau" pour le déminage et le désobusage. Dans les dunes en perpétuel mouvement, les constructions disparaissent progressivement. Localisé sur l’estran face au rocher nommé Ar Méan, un bunker-casemate disloqué est volontairement ensablé à la fin des années 1980.

Le fossé antichar est partiellement remblayé (il sert de décharge) et végétalisé. Le modèle numérique de terrain à 1 m de l’Institut national de l'information géographique et forestière montre cependant que des portions du fossé demeurent intacts sous la végétation.

Les dunes de Keremma font l’objet de camping sauvage : elles sont inscrites en 1973 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Après l’acquisition des dunes de Keremma par le Conservatoire du Littoral en 1987, plus de 300 t de déchets sont extraits du fossé antichar.

Depuis 1998, la gestion du site des dunes de Keremma est confiée à la communauté de communes de la Baie du Kernic qui a fusionné en 2017 avec la communauté de communes du Pays Léonard pour former Haut-Léon Communauté. Vingt-sept bunkers sont recensés dans les dunes.

Afin de protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne, le site naturel des dunes de Keremma est classé "Natura 2000" en 2011.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.