Les lois de décentralisation de 1983 et 2004 ont confié aux Régions la propriété des lycées publics, leur construction, leur entretien, ainsi que des compétences larges en termes de fonctionnement. En Bretagne, le service de l'Inventaire du pâtrimoine culturel est engagé dans une démarche qui vise à étudier certains éléments du patrimoine immobilier dont la Région est propriétaire. Depuis 2017, il mène ainsi une opération d’Inventaire thématique sur le patrimoine des lycées bretons. Dans cette optique, l’étude d'inventaire des collections pédagogiques s'inclue dans l'opération d'inventaire des lycées en Bretagne.

Les collections pédagogiques, un trésor insoupçonné

Histoire des collections pédagogiques

Dès leur création en 1802, les lycées se dotent de collections pédagogiques pour l’enseignement des sciences physiques, naturelles et du dessin. Certaines de ces collections sont les héritières des collèges municipaux et d’écoles centrales qui appuyaient déjà leurs leçons sur la manipulation d’objets. Elles s’accroissent au fil du siècle, en fonction de l’évolution des enseignements. Au milieu du 19e siècle, écho des découvertes et des innovations techniques, les matières scientifiques prennent une place sans cesse plus importante qui traduit la volonté de former les jeunes générations dans ces disciplines innovantes au service de l’industrie et le commerce. L’expérimentation est essentielle aux leçons de physique et de chimie, et nécessite l’achat d’instruments multiples. Les sciences naturelles, pour leur part, s’appuient sur l’observation. Les cabinets s’enrichissent d’objets et supports visuels : spécimens naturalisés, reproductions, préparation, modèles anatomiques ou planches pédagogiques, collections géologiques et minéralogiques... Quant à l’enseignement du dessin, obligatoire dans tous les lycées à partir de 1880, il demeure le socle professionnel et forme à la fois l’œil et la main des futurs ouvriers et cadres de l’industrie. Les leçons s’appuient sur la copie de modèles en plâtre, couvrant l’ensemble de l’histoire de l’art.

Un intérêt patrimonial et national dans l’histoire des sciences et de l’industrie

Traduction matérielle des ambitions de formation fixées par l’État pour chaque nouvelle génération, les collections pédagogiques ont un apport précieux dans la compréhension de l’histoire des sciences. Leur qualité esthétique et leur technique de fabrication marque un tournant dans l’industrie française comme dans l’éducation. L’essor des grands modeleurs parisiens, des fournisseurs de naturalia, et des constructeurs s’étend progressivement des universités parisiennes aux lycées de l’ensemble du territoire. Les commandes se faisaient, et se font encore aujourd’hui, en fonction des programmes scolaires, à partir des catalogues de fabricants. D’anciens registres attestent du soin apporté à la gestion de ces collections et certains enseignants et préparateurs collectaient, fabriquaient ou réparaient eux-mêmes ces objets.

Un patrimoine en péril

Aujourd’hui, les collections qui subsistent dans les lycées sont le plus souvent méconnues et peu accessibles. La mauvaise conservation, voire l’élimination de ces objets, est quasi systématique, justifiée le plus souvent par l’obsolescence rapide du matériel et aux réformes des programmes scolaires. Dès 1902, l’application de la réforme Leygues rend obsolètes la plupart des appareils des cabinets de physique ; la même année, le jury de l’agrégation encourageait les professeurs à se débarrasser des instruments. De même, la réforme de 1964 qui fait du dessin un enseignement facultatif privilégiant la créativité et l’expression encourage le déclassement des collections de moulages en plâtre. Depuis les années 2000, certains fluides, comme le formol ou le mercure, sont interdits pour des raisons sanitaires. D’autres raisons comme le manque de place, l’évolution des supports pédagogiques, le passage à l’ère du numérique entrainent l’élimination du matériel.

Une sauvegarde encouragée aujourd’hui

La conservation des collections pédagogiques relève essentiellement d’initiatives locales. Certains établissements conservent leurs collections anciennes, dans des vitrines ou dans des salles aménagées. Dans d’autres établissements, ont été créées des associations visant à la préservation du patrimoine scolaire. Et si certains établissements n’ont pas la possibilité de conserver leur matériel ancien, d’autres structures acceptent les dons d’objets de la part des lycées (ouvrages, meubles, instruments, documents…) comme certaines universités ou le Munaé, Musée national de l’éducation établi à Rouen. Parallèlement à ces initiatives, en 1996, une circulaire du ministère de l’Éducation nationale appelait l’attention des chefs d’établissement sur la conservation du matériel scientifique ancien. Depuis 2008, cette volonté est affirmée par la mission de repérage de ce patrimoine à l’A.S.E.I.S.T.E. (Association de Sauvegarde et d’Étude des Instruments Scientifiques et Techniques de l’Enseignement). Dix ans plus tard, près de 6 500 fiches d'instruments de physique et 500 fiches de sciences naturelles ont été publiées sur son site. L’association a aussi éditée de nombreux ouvrages dont l’Encyclopédie des instruments de l'enseignement de la physique du XVIIIe au milieu du XXe siècle en 2016.

Méthode d’étude des collections pédagogiques

Repérage et prospection

Le repérage des établissements susceptibles de détenir des collections pédagogiques n’est pas chose aisée. C’est en effet l’ancienneté d’un établissement d’enseignement qui a été le principal critère de repérage pour les collections pédagogiques anciennes. Or, il est parfois difficile de déterminer l’âge d’un établissement. Il faut tenir compte des nombreux lycées qui ont déménagé à différentes reprises pour des locaux plus récents et que certains sont les héritiers d’anciennes écoles primaires supérieures ou de collèges. Certaines collections d’établissements récents ont également été étudiées pour disposer d’un panel représentatif des lycées en Bretagne. D’autant plus que l’inventaire du patrimoine scientifique et technique contemporain est un enjeu national aujourd’hui.

Trois types de collection ont été recherchés :

- Instruments pour l’enseignement de la Physique-Chimie

- Objets divers pour l’enseignement des Sciences naturelles (SVT)

- Moulages en plâtre pour l’enseignement du Dessin

En six mois, dix lycées ont été étudiés pour leurs collections :

- Lycée Jacques Cartier à Saint-Malo

- Lycée Maupertuis à Saint-Malo

- Lycée Auguste Brizeux à Quimper

- Lycée René Laënnec à Pont-l’Abbé

- Lycée Joseph Loth à Pontivy

- Lycée Ernest Renan à Saint-Brieuc

- Lycée Émile Zola à Rennes

- Lycée Châteaubriand à Rennes

- Lycée Bréquigny à Rennes

- Lycée Dupuy-de-Lôme à Lorient

Chacun de ces établissements fait l’objet d’un dossier d’étude approfondi de leurs collections. A partir de ces collections, une dizaine de dossiers traitent exclusivement d'un objet :

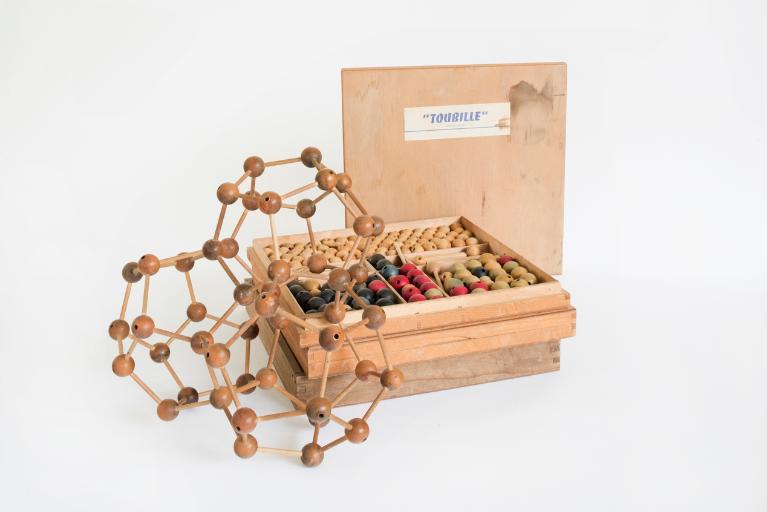

- Boîte botanique 'le Frêne', lycée Chateaubriand (Rennes)

- Calorimètre à glace de Laplace et Lavoisier, lycée Émile Zola (Rennes)

- Galvanomètre de Nobili, lycée Ernest Renan (Saint-Brieuc)

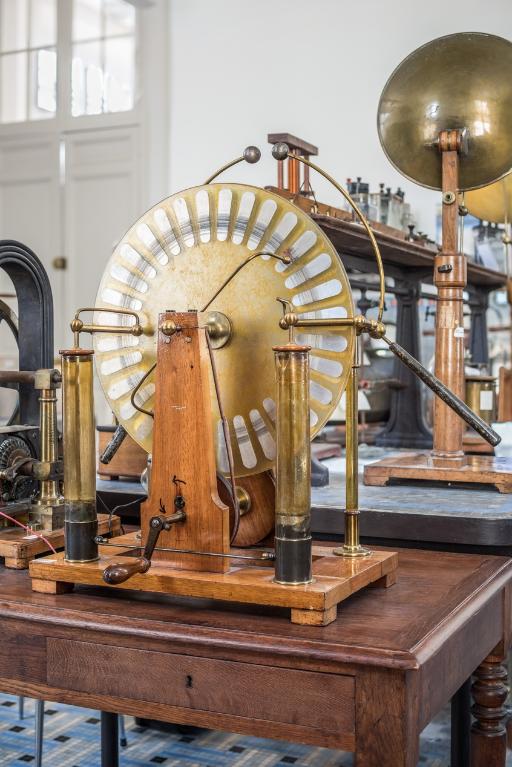

- Machine électrique de Wimshurst, lycée Émile Zola (Rennes)

- Maquettes de champignon, lycée Ernest Renan (Saint-Brieuc)

- Modèle d'anatomie clastique du hanneton, lycée Émile Zola (Rennes)

- Moulage de l'Aggripa de Gabies (intégralité), lycée Jacques Cartier (Saint-Malo)

- Moulage de l'Apollon du Belvédère (citation), lycée Émile Zola (Rennes)

- Squelette de raie bouclée, lycée Joseph Loth (Pontivy)

- Stéréoscope 'Monarch', lycée Ernest Renan (Saint-Brieuc)

Identification des objets et recherche historique

Les sources les plus importantes concernant la recherche historique des collections sont les documents manuscrits conservés dans les archives des lycées, en particulier par les inventaires d’objets entrés et sortis des collections, rédigés suivant le modèle exigé par le ministère de l’instruction : chaque pièce comportait un numéro d’inventaire et était classé par section selon la discipline. D’autres documents comme les factures d’achat des objets, les notices ou les memorandum peuvent renseigner sur de nombreux points et sont généralement conservées sur place ou dans les archives départementales. Enfin, les catalogues des constructeurs, des fabricants de matériels et des ateliers de moulages constituent une source primordiale et sont parfois disponibles en version numérique sur Gallica ou sur le CNUM. Mais il faut être prudent ; les illustrations du matériel proposées dans un catalogue peuvent provenir de catalogues plus anciens de la même maison, voire de catalogues d’autres constructeurs. Malgré cette documentation, il est parfois difficile d’identifier un objet. L’utilisation de la base de données créée par l’A.S.E.I.S.T.E. et la lecture des ouvrages éditées par cette association peuvent permettre d’en identifier un plus grand nombre.

Photographe à l'Inventaire