"La grande batterie de Cornouaille n’est pas achevée ; il manque encore beaucoup de maçonnerie à ses parapets et à son revêtement, beaucoup de roc très dur à escarper et des bâtiments à faire qui demandent qu’on y travaille actuellement. […] Au reste, il se peut que dans l’achèvement et la garde des forts et batteries énoncés en ce mémoire, la Terre et la Mer n’y soient fort mélangées : la Terre pour le travail, la garde et le service du canon, suivant les besoins et les lieux qui seront occupés par les troupes de terre, et la mer pour la même chose, notamment pour le principal service des batteries, en quoi les canonniers et soldats de la marine sont beaucoup plus adroits que ceux de terre ; outre que si l’on veut diligenter les ouvrages, il en faudra nécessairement tirer les poudres nécessaires à rompre le roc, les plates-formes, les affûts et le canon, de même que toutes les ferrures dont on aura besoin et beaucoup d’autres minuties qui se trouveront plus facilement dans l’arsenal et à meilleur marché que partout ailleurs, avec tous les ouvriers nécessaires à les mettre en œuvre, adroits et bien instruits. […] Comme tout cela n’a pour but que le service d’un même maître, la conservation de la plus belle partie de la marine, elle ne doit faire aucune difficulté d’y contribuer en ce qu’elle pourra de ses ouvriers et de ses matériaux". Vauban, Mémoire qui prouve la nécessité de mieux fortifier les côtés du goulet de Brest qu’ils ne l’ont été par le passé ; l’utilité et l’épargne qui en reviendrait au roi, 1695.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Crozon

-

Hydrographies

Goulet de Brest

-

Commune

Roscanvel

-

Lieu-dit

Pointe de Cornouaille

-

Cadastre

OD

738

;

OD

737

;

OD

736

-

Dénominationsbatterie, fort

-

AppellationsFort de Cornouaille, Batterie de Cornouaille, Grande batterie de Cornouaille, Batterie basse de Cornouaille

-

Destinationspromenade

En 1666, sous l’ère Duquesne (commandant de la Marine à Brest de 1665 à 1672), une première batterie de côte avait été installée par le duc de Beaufort à l’est de l’actuelle batterie de Cornouaille. La batterie de Beaufort dite batterie annexe est aujourd’hui ruinée et son accès de plus en plus difficile. Voici une description de son état en 1811 : "…elle a été abandonnée parce qu’elle est extrêmement resserrée entre le rocher et que la mer aminé une excavation au dessous qui en a fait craindre l’écroulement ; son épaulement en maçonnerie et à embrasures s’élève de 20 mètres au-dessus de la basse mer : il y existe encore 15 pièces de 36 en fer non montées et hors de service [c’est vraisemblablement celles correspondant à l’état de l’artillerie de 1695 !], un fourneau à réverbère que les écroulements ont en partie écrasé et deux bâtiments dont l’un servait de poudrière et l’autre de corps de garde ; quoiqu’en très mauvais état, ils sont susceptibles de réparations et pourraient être utiles au service de la batterie de Cornouaille".

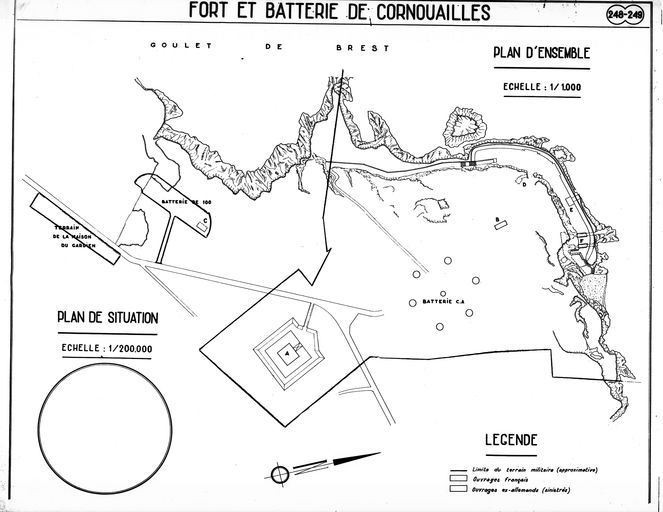

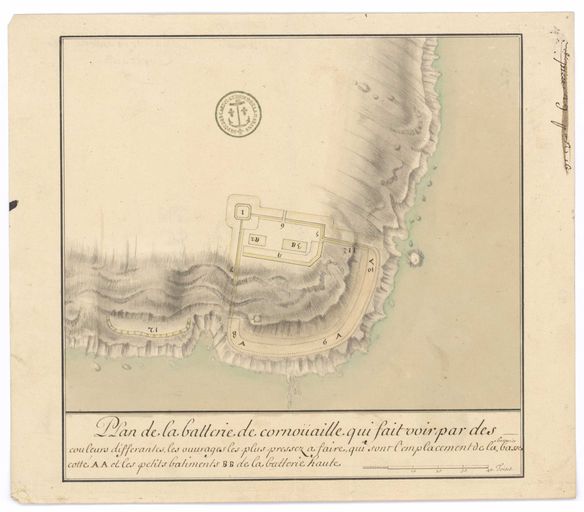

Programmés par Vauban en mai 1683, les travaux de la batterie de Cornouaille débutent fin 1684 d’après le devis initial de Garengeau par le déroctage de la falaise à la mine afin d’aménager une vaste plate-forme elliptique. Faute de fonds disponibles du fait de l’aménagement de l’arsenal et de la coûteuse batterie du Mengant(en vis-à-vis dans le goulet), les travaux sont rapidement stoppés mais reprennent après l’épisode malheureux de La Hougue (bataille navale en Cotentin) en juin 1692. La construction, supervisée par les ingénieurs Mollart puis Traverse (ce dernier à partir de 1692), est achevée à la fin de l’année 1696. Dès juillet 1694, l’ouvrage est notamment armé – à titre expérimental – par 8 canons de 60 livres de balle (le plus fort calibre en service à l’époque).

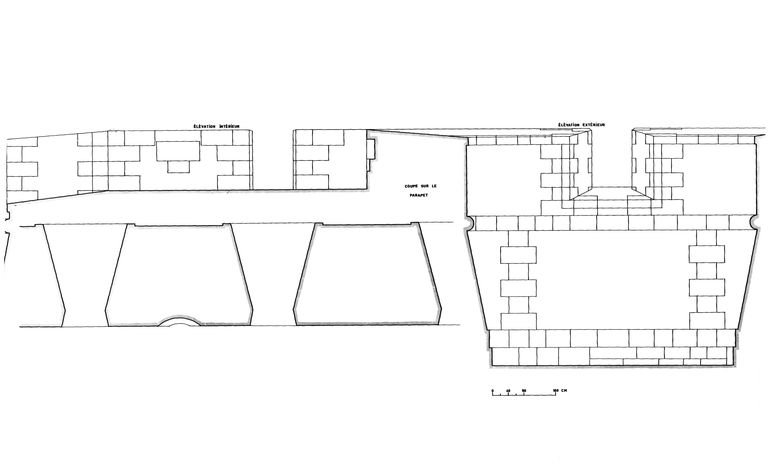

Dans l’esprit de Vauban, les batteries de Beaufort et de Cornouaille forment, comme il l’écrit, un tout cohérent "comptant celle de Beaufort comme faisant partie de celle de Cornouaille, à laquelle elle sera vraisemblablement jointe". En 1695, cet ensemble compte au total 50canons. Si la batterie de Cornouaille comporte bel et bien 36 embrasures plongeantes, quoique l’armement pour cette dernière se limitât toujours à 30 pièces d’artillerie (de 24 à 60 livres de balle), les projets de casernements en partie basse et de batterie haute de bombardement accompagnée de "branches tombantes crénelés" sont abandonnés. Un "corps de garde et logement", dont le plan est sensiblement le même que celui de 1696, est proposé en vain par l’ingénieur Frézier en novembre 1744. L’heure est à l’économie, et ce malgré le double emploi affirmé de cet édifice : "pour les canonniers pendant l’été lequel servira de hangar à mettre les affûts à couvert pendant l’hiver et les mauvais temps où la batterie n’est pas armée". Seules des dépenses strictement indispensables pour les ouvrages existants sont engagées à l’instar du nouveau magasin à poudre et d’un "bout" de plate-forme en pierre de taille. Des latrines, accessibles par une embrasure (la seule qui soit dans son état d’origine permet d’apercevoir les joues d’embrasure en granite), ont été accolées à l’extrême ouest de la batterie.

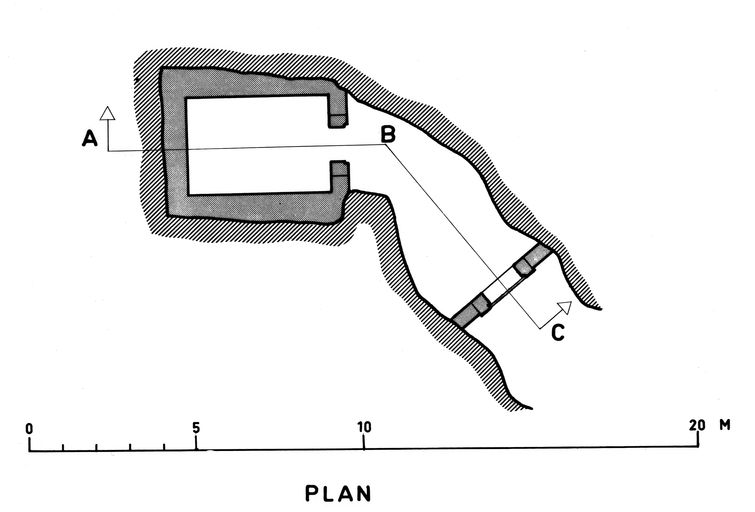

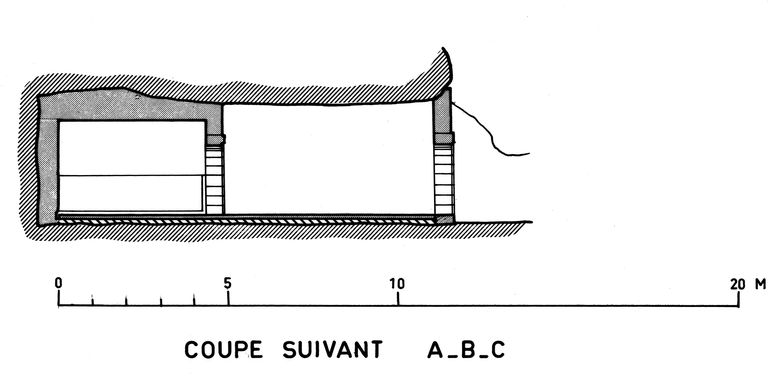

Au sommet de la falaise, une grande bâtisse orientée nord-sud a néanmoins été construite dans le premier quart du 18e siècle ; on y trouve "[le] logement du gardien des batteries, [une] cour de décharge au bois, [une] chambre d’officier, [un] magasin aux vivres, [un] corps de garde [et le] logement des gardiens entretenus pour faire les signaux". Une batterie dite « batterie des signaux » est également mentionnée sur la falaise durant la guerre de Sept Ans (1756-1763). Légèrement en arrière de la position, une tour-réduit modèle 1811 pour 60 hommes dont l’armement régulier consiste en 4 canons de 24 livres ou de 16 livres est construite en 1813 afin de protéger les accès des batteries de Cornouaille et de Beaufort.

L’obturation des embrasures, très soignée, en pierre de taille de granite de l’Aber-Ildut, a été réalisée vraisemblablement dans la décennie 1840. Cette modification a pour but de permettre le tir à barbette, c’est-à-dire au-dessus du rempart. D’après l’Atlas de mise en état de défense des côtes de l’Empire français (1858), la batterie de Cornouaille est classée en premier degré d’importance :elle est armée de neuf canons de 30 livres de balle modèle 1840 sur affût pivotant et neuf obusiers de 22 cm modèle1827 sur affût de fer pivotant.

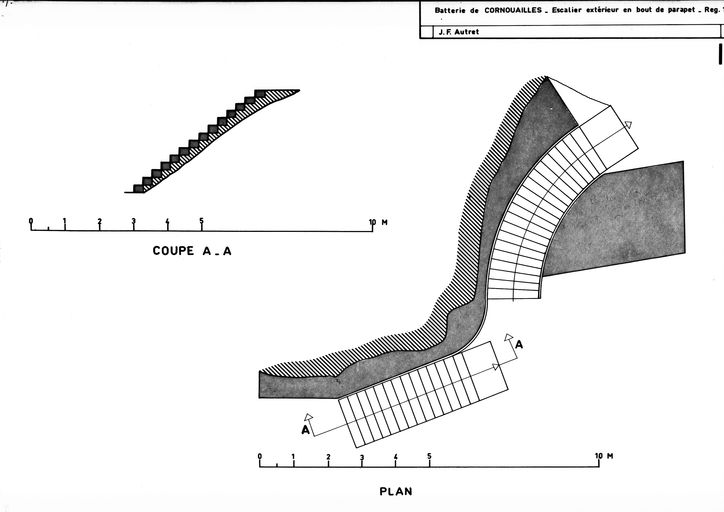

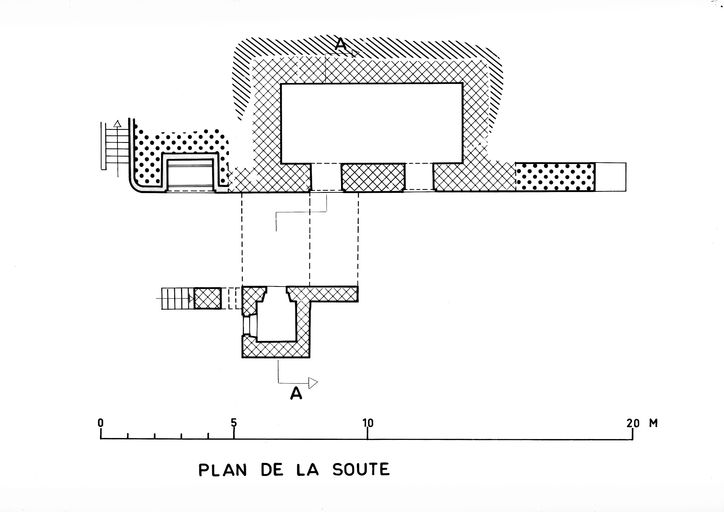

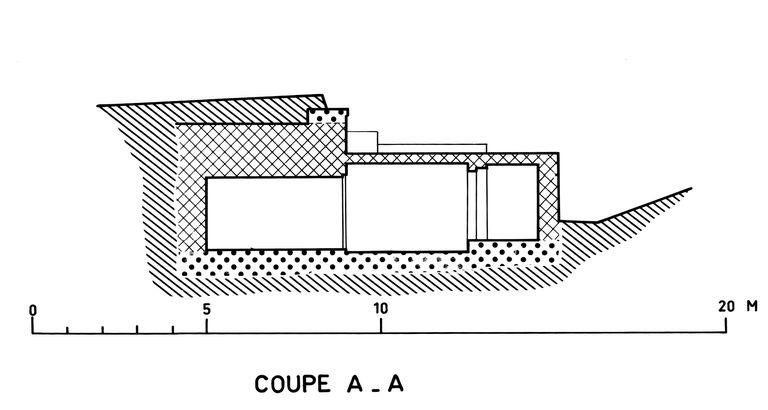

La décennie 1880 voit surgir de nouveaux besoins en matière de défense des côtes nécessitant plus ou moins de travaux : poste extérieur de la ligne de torpilles de fond du goulet de Brest (1878), batterie de quatre canons de 47 mm à tir rapide, abri sous roc et niches à munitions (1882-1883), test d’un projecteur expérimental mobile pour la défense nocturne du goulet (1884), implantation définitive sous "abri caverne" d’un poste photo électrique fixe dans le goulet éclairant la ligne de mines sous-marines entre la pointe de Cornouaille et le rocher du Mengant (1885), spectaculaire batterie casematée aménagée pour partie dans la falaise et sous le terre-plein de la batterie vaubanienne et son escalier d’accès (1888). Une batterie annexe composée de quatre canons de 100 mm est également construite à l’extrême fin du 19e siècle sur la pointe. Trois matériels de 100 mm modèle 1897 sont toujours mentionnés en 1940.

En 1943, l’occupant aménage, sur le plateau dominant le goulet de Brest à 67 m au-dessus du niveau de la mer, une batterie antiaérienne composée de six encuvements de type Flak 243b pour quatre canons de 10,5 cm et plusieurs pièces de 2 cm (dont une située sur la terrasse de la tour réduit), un septième encuvement situé en position centrale est doté d’un télémètre : il servait de poste de direction de tir. Les cuves sont disposées suivant les sommets d’un hexagone régulier rappelant la fortification bastionnée classique. L’ancienne caserne du 18e siècle est rasée tandis que la tour-réduit sert de munitionsbunker. Deux projecteurs, dont un mesurant 60 cm, placé en bordure de la falaise sous un abri bétonné et l’autre de 150 cm de diamètre ainsi qu’un radar de type FuMO213 Würzburg (pour Funk Meß Ortung, appareil radio de localisation) d’une portée de 20 à 30 km, sont attestés par les archives allemandes. Cette position d’artillerie côtière de la Kriegsmarine codée Ebbstrom est numérotée C 336. Elle a été violemment bombardée en août 1944.

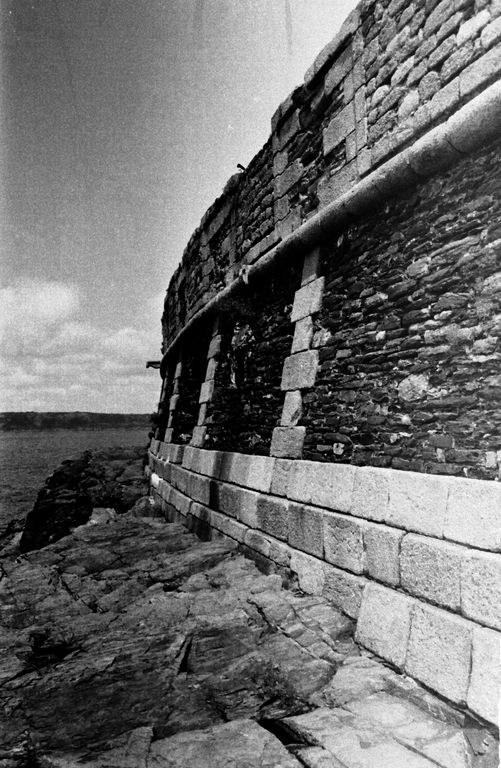

Vu de la mer, l’ouvrage est impressionnant avec ses 200 m de long environ, et très esthétique : une escarpe à léger fruit avec soubassement en pierre de taille de granite de l’Aber-Ildut (en gradin), un appareillage en moellon de couleur sombre en remplissage renforcé de chaînes harpées en pierre de taille (à intervalle régulier sous chaque merlon) alternant carreaux et boutisses. Au dessus du cordon, le parapet vertical est rythmé par des embrasures encadrées de pierres de taille et soulignées d’un bandeau. L’effondrement partiel du revêtement sur la partie ouest de l’escarpe permet de visualiser l’ampleur des travaux de déroctage nécessaires à la construction de l’édifice. On plonge ainsi dans le cœur de l’ouvrage : une chaîne harpée, quoique renforcée par un étaiement en béton armé réalisé par le service des Travaux maritimes, soutient encore le cordon et le parapet alors que le remplissage en moellon a totalement disparu. À signaler également les très belles gargouilles moulurées. Si aucun document d’archive ne semble attester de la réalisation d’un enduit, des traces ocre rouge à base de brique pilée du type de celui de la tour Vauban à Camaret peuvent être observées en certains points de l’escarpe tout comme des feuillures latérales sur certaines boutisses en granite. L’enduit a été littéralement lessivé par la mer en trois cents ans.

Située sur un site appartenant depuis juillet 2009 au Conservatoire du littoral, la grande batterie de Cornouaille (quelquefois appelée "fort de Cornouaille") est accessible au public. Cependant le "chemin de communication" à flanc de falaise demeure très dangereux. Des travaux de sécurisation du site sont à l’étude afin d’ouvrir, dans de bonnes conditions, au grand public, cet ouvrage majeur dans l’histoire de la fortification européenne et de la rade de Brest.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Secondaire : 18e siècle

- Secondaire : 19e siècle

- Secondaire : 1ère moitié 20e siècle

-

Dates

- 1683, daté par source

- 1684, daté par source

- 1695, daté par source

- 1696, daté par source

- 1882, daté par source

- 1883, daté par source

- 1888, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Le Prestre de Vauban Sébastien , dit(e) Vaubaningénieur militaireLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur, architecte, urbaniste, mécanicien, hydraulicien, agronome, gestionnaire, économiste, fiscaliste, statisticien, politicien, membre honoraire de l'Académie des Sciences en 1699... Vauban en bon militaire est un "aménageur du territoire".

-

Auteur :

de Mollart Paul-Louisingénieur militairede Mollart Paul-LouisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Louis XIVpersonnage célèbre, commanditaire attribution par travaux historiquesLouis XIVCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Roi de France du 14 mai 1643 - sous la régence de sa mère Anne d'Autriche jusqu'au 7 septembre 1651 - à sa mort en 1715.

-

Auteur :

-

Murs

- granite

- grès

- schiste

- quartzite

- maçonnerie

- pierre de taille

- moellon

-

Toitsgranite en couverture, pierre en couverture, terre en couverture

-

Étagesrez-de-chaussée

-

Couvertures

- terrasse

-

État de conservationdésaffecté, état moyen, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public, parcelle appartenant au Conservatoire du littoral.

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

-

Éléments remarquablesensemble fortifié, batterie

-

Sites de protectionsite classé

-

Protectionsclassé MH, 2013/04/25

-

Précisions sur la protection

La batterie [de Cornouaille] et les vestiges militaires présents sur le site (notamment la batterie de Beaufort, la tour-modèle de type 1811 et les pièces françaises et allemandes) avec leurs sols d'assiette, en totalité (cad. D 736 à 738) : classement par arrêté du 25 avril 2013.

-

Référence MH

Avis du Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel (SINPA) à la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, Fortifications littorales, juin 2008 : "Le Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel appuie très fortement la proposition de protection au titre des Monuments Historiques de la batterie basse de Cornouaille, de la batterie de Beaufort et de la tour-modèle mais souhaite - si possible, que cette dernière soit étendue à l'ensemble de la pointe : batterie anti-aérienne allemande de Cornouaille et poste extérieur de la ligne de torpilles de fond du goulet de Brest pour la totale compréhension du site. Les vestiges ruiniformes de la batterie de Beaufort peuvent cependant poser un problème à court terme étant donné l´état de péril".

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001943_P

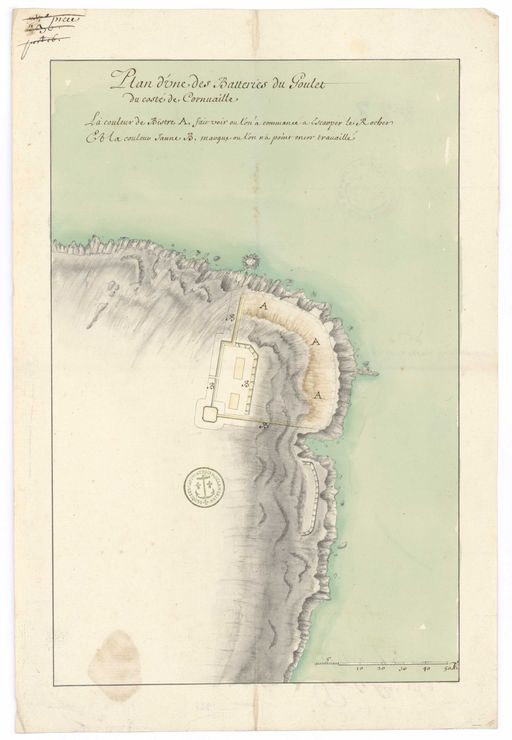

Collection Nivart. MS144_262. Batteries de Cornouaille. "Plan ... qui fait voir par des couleurs différentes les ouvrages les plus pressés à faire...". Sign. Mollard. 1680 (?) pour 1681 (1684 : ?). Plan, support papier, 0,287 x 0,246 mètre, 4e quart 17e siècle, 1680.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001883_P

Collection Nivart. MS144_224. Batterie de Cornouaille. Plan d´une des batteries en cours de construction. Sign. Mollart. 1er décembre 1684. Plan, support papier, 0,278 x 0,412 mètre, 4e quart 17e siècle, 1er décembre 1684.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001886_P

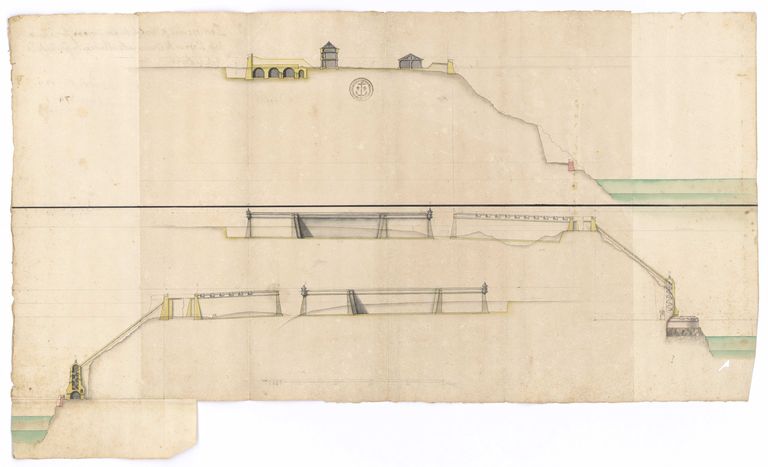

Collection Nivart. MS144_227. Batterie de Cornouaille. Développement, coupes et profils du fort projeté sur la hauteur de la batterie de Cornouaille à l´entrée du Goulet de Brest. 1684 (?). Plan, support papier, 0,730 x 0,388 mètre, 4e quart 17e siècle, 1684 (?).

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001887_P

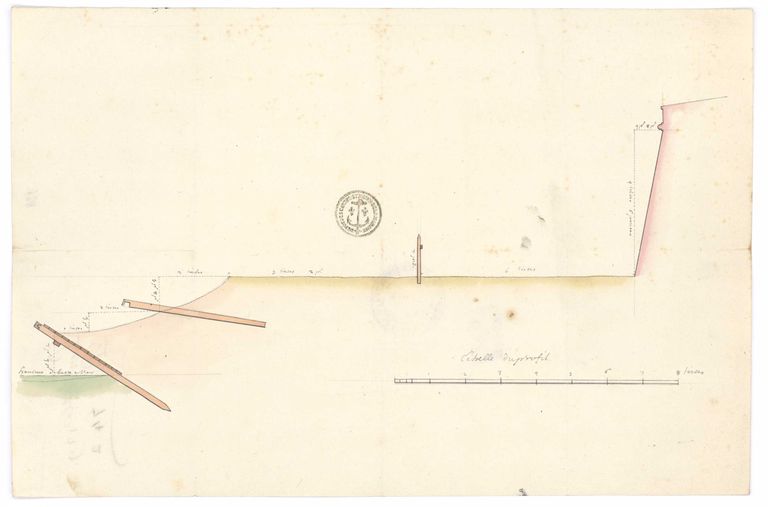

Collection Nivart. MS144_227. Batterie de Cornouaille. Profil d'un retranchement. 1684 (?). Plan, support papier, 0,375 x 0,246 mètre, 4e quart 17e siècle, 1684 (?).

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001888_P

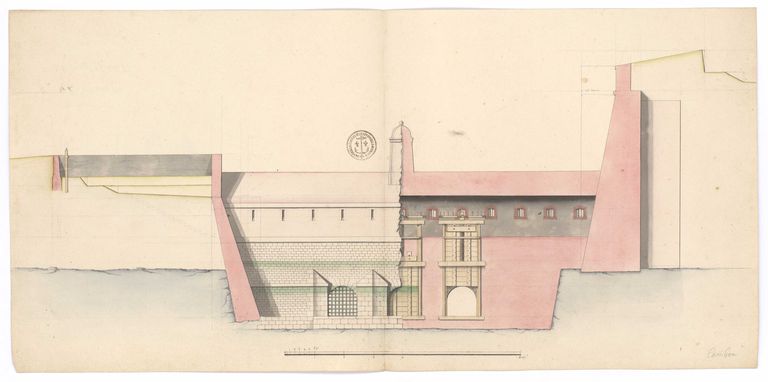

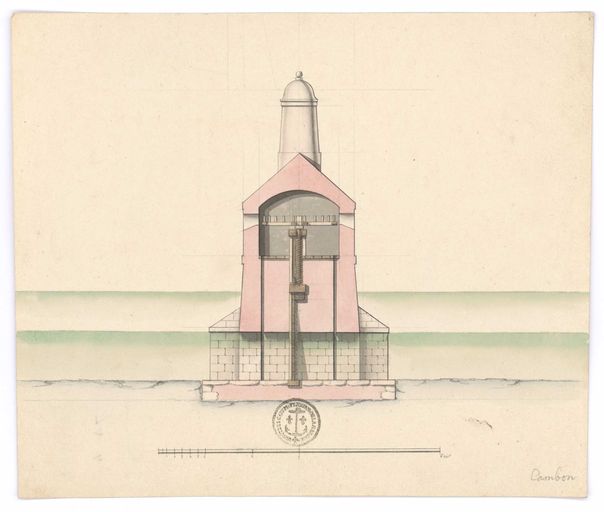

Collection Nivart. MS144_227. Batterie de Cornouaille. Coupe et élévation d'une écluse à trois portes destinée à l'alimentation d'un fossé en eau de mer. 1684 (?). Plan, support papier, 0,585 x 0,280 mètre, 4e quart 17e siècle, 1684 (?).

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMD07001889_P

Collection Nivart. MS144_227. Batterie de Cornouaille. Coupe d'une des trois portes d'écluse destinée à l'alimentation d'un fossé en eau. 1684 (?). Plan, support papier, 0,283 x 0,285 mètre, 4e quart 17e siècle, 1684 (?).

-

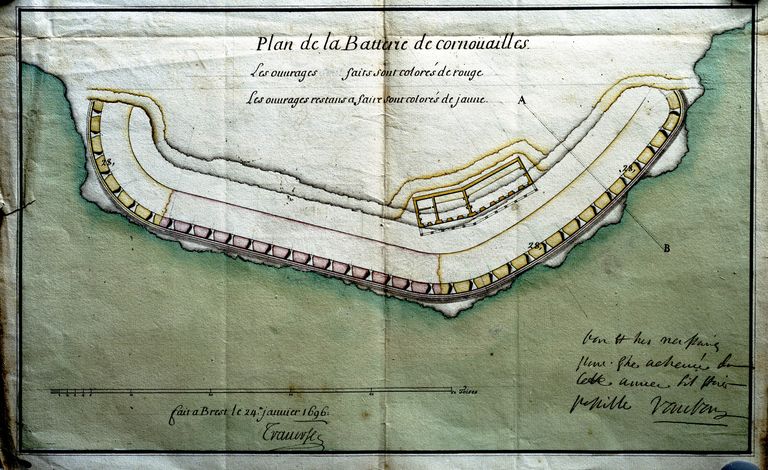

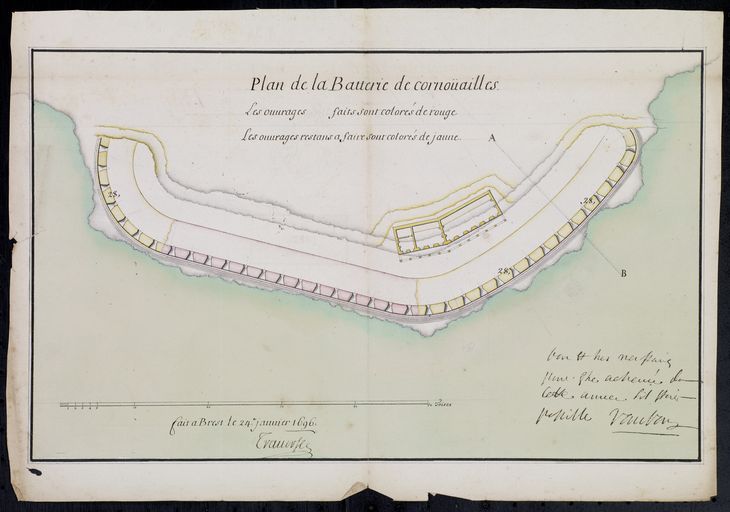

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH446n°34_1_1696

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH446n°34_1_1696. Plan, support papier, 4e quart 17e siècle, 24 janvier 1696.

-

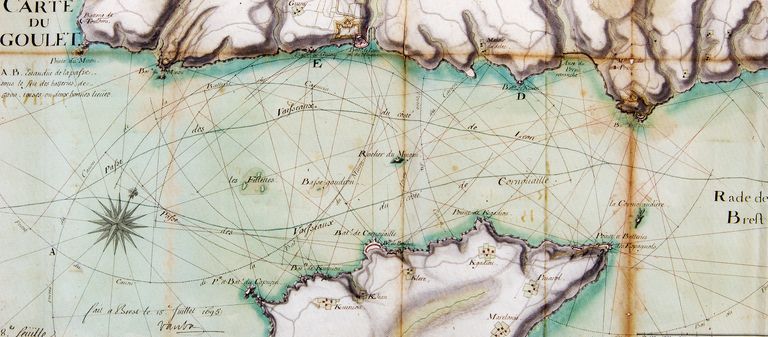

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes

Bibliothèque du Génie, F° 33g. Carte.

Bibliographie

-

TRUTTMANN, Philippe. "Architecture militaire" In CALVEZ, Louis (dir.) La Presqu´île de Crozon : histoire, art, nature. Paris : Nouvelle Librairie de France, 1975.

-

COLLECTIF (sous la dir. de la Commission du patrimoine de la marine et du service des travaux immobiliers maritimes avec le concours du service historique de la Marine). Pierres de mer, "Le patrimoine immobilier de la Marine nationale". Paris, Association pour le Développement et la Diffusion de l´Information Militaire, collection : les Armes et les Hommes, 1996.

-

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : VI-LG12. Ancienne cote : VI-4 3348.

COCHOIS, Jean-Baptiste. "Des batteries du goulet de Brest : la batterie de Léon ou du Mengant, la Roche Mengant, la batterie de Cornouaille", non édité, 1996, 60-30-24 p.

-

PETER, Jean (préface de Jean Meyer). Vauban et Brest. Dossier. Une stratégie modèle de défense portuaire, 1683-1704. Paris, Economica et Institut de Stratégie Comparée, 1998, 320 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

-

FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal. Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

Périodiques

-

REBERAC, Fabien. "Le désarmement des batteries de rupture casematées du goulet de Brest en 1915 et 1917, première partie". Fortifications et patrimoine, n° 11, juillet 1999.

-

REBERAC, Fabien. "Le désarmement des batteries de rupture casematées du goulet de Brest en 1915 et 1917, deuxième partie". Fortifications et patrimoine, n° 12, octobre 1999, 52 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. "Quand l'ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783". Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 114-4, 2007.

-

CHAURIS, Louis. "Pavage en microgranite du fort de Cornouaille". Avel Gornog, n° 21, 2012.

Documents multimédia

-

Association "1846". "Batterie de Cornouaille, Roscanvel". 22 septembre 2016.

https://association-1846.over-blog.com/2016/09/batterie-de-cornouaille-roscanvel.html

-

Association "1846". JADÉ, Patrick. "Batteries casematées du goulet de Brest". 15 Juin 2018.

https://association-1846.over-blog.com/2018/06/batteries-casematees-du-goulet-de-brest.html

Annexes

-

Traverse d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Les batteries de Cornouaille par Philippe Truttmann (1934-2007 ; lieutenant-colonel du Génie, spécialiste de l’architecture militaire)

-

Extrait de Vauban et Brest. Dossier. Une stratégie modèle de défense portuaire, 1683-1704 par Jean Peter

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Batterie antiaérienne Ebbstrom, pointe de Cornouaille (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe de Cornouaille

Batterie d'artillerie casematée de 32 cm de Cornouaille, Pointe de Cornouaille (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe de Cornouaille

Batterie de Beaufort, Pointe de Cornouaille (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe de Cornouaille

Fort du Mengant (Plouzané)

Lieu-dit : Le Mengant

Projet de fort du Mengant, puis balise en fer, puis tourelle en maçonnerie, Roche Mengant (Roscanvel)

Lieu-dit : Roche Mengant

Tour-modèle de Cornouaille, pointe de Cornouaille (Roscanvel)

Lieu-dit : Pointe de Cornouaille

Adresse : Sur la hauteur de la pointe

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.